انحيازات الجموع

صبحي حديدي

في رواية هنري جيمس ‘العاكس’ يقول الصحافي جورج فلاك مخاطباً مجتمعاً بيروقراطياً طهورياً آيلاً إلى اندثار: ‘لن يكون في وسعكم بعد الآن احتكار حقيقة ذات صلة بعامّة الناس، ولا ملجأ بعد اليوم من الصحافة. ما سأفعله الآن هو صناعة المصباح الأضخم حتى الساعة، وسأسلّط ضوءه على المكان بأسره. ولسوف نرى ما الذي سيتبقى من الحياة الخاصة، ومَن الذي سيخيّب آمال الناس… الناس المتعطشين إلى المعرفة، مثل تعطشهم إلى الفرجة’.

كان ذلك سنة 1888، وأمّا في سبعينيات القرن السالف فإنّ الفيلسوف الفرنسي الراحل ميشيل فوكو اعتبر أن مجتمعات الغرب لم تعد أسيرة إدمان يومي اسمه ‘الفرجة’ Spectacle، كما كان قد بشّر فيلسوف فرنسي آخر هو غي دوبور، بل هي ضحيّة جهاز معقد أعلى اسمه المراقبة اللصيقة Surveillance. ولعلّ مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي ينشدّ إليها مئات ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها هذه الأيام، هي الصيغة القصوى لحال اندماج مبدأَيْ الفرجة والمراقبة، بمبدأ ثالث هو انخراط الجموع الحاشدة في انحيازات جَمْعية، إلى هذا الفريق أو ذاك، دون تعليل مقنع، أو حتى دون أدنى تعليل.

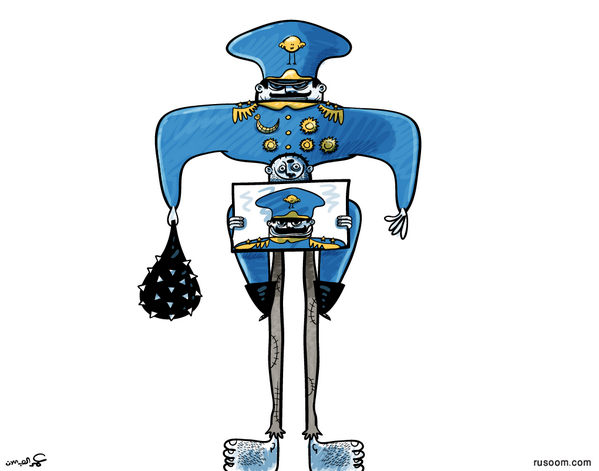

ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، يحضرني هنا موقف متميّز للغاية من ذلك الحدث الفريد الذي بدأ مأساوياً ثمّ انقلب سريعاً إلى فرجة شعبية، وشعبوية، وجَمْعية: مقتل الليدي ديانا في حادث السيارة الشهير، أسفل جسر ‘ألما’ الباريسي، صيف 1997. والموقف صدر عن بلانتو، رسّام الكاريكاتير الفرنسي المعروف، الذي صوّر صحافياً يقتحم صالة التحرير في إحدى الصحف وهو يهتف بحماس: ‘في حوزتي الآن جميع صور مجزرة الجزائر الأخيرة’. زملاؤه، الغارقون حتى آذانهم في تغطية خبر الليدي ديانا كما يتضح من محتويات الصالة، يردّون عليه بما معناه: ‘إلى أيّ عصر حجري ينتمي صاحبنا هذا’!

وليس الأمر أنّ التكافؤ كان مطلوباً بين مصرع ديانا في حادث سير، ومصرع أكثر من 250 جزائرياً في ليلة ذبح رهيبة، ومن السذاجة الحثّ على أيّ نوع من المقارنة بين جاذبية الحدثين من الناحية الإعلامية. ولكنّ الطغيان المعقد الذي تمارسه اللعبة المتبادلة بين المراقبة اللصيقة والفرجة والانخراط الجمعي، تجاوز حدود التغطية والعمل الإعلامي، ولعلّه تجاوز كامل النطاق العريض للفضول الإنساني الطبيعي إزاء واقعة ساخنة كانت تلوّح بتفاصيل متشعبة ساخنة بدورها.

ومن الإنصاف التذكير بأنّ ديانا سبنسر الأنثى، قبل الليدي ديانا صاحبة السموّ و’ملكة القلوب’، كانت ضحيّة بامتياز لهذه الحركة التبادلية بين إدمان الفرجة وتشغيل جهاز المراقبة اللصيقة. لقد أدركت الأنثى، وربما في وقت مبكر للغاية من دخولها إلى ردهات قصر بكنغهام، أن محتدها الأرستقراطي الرفيع لا يكفي لكي تواصل إنسانيتها الطبيعية وسط أصنام موناركية يسيل في عروقها دم ملكي من نوع مختلف النقاء. وكان أن اهتدت إلى وسائل الإعلام بوصفها السلاح الرادع الجبّار الذي لا مناص لها من استخدامه، إذا كانت ستخوض أية معارك فاصلة مع عتاة القصور الملكية، الذين يواصلون إخضاعها للمراقبة اللصيقة. ثم كان أنها اهتدت إلى الصورة، بوصفها التتويج الطوطمي الأقصى لهذه العقود الحداثية وما بعد الحداثية، وأدركت أنها سيّدة صورة… بل السيدة الأكثر أَسْراً للصورة، في طول العالم وعرضه.

ولقد قيل، بحقّ، إنّ علاقة الليدي ديانا بالصورة ظلّت مزدوجة الإستجابة: شفتاها تقولان للمصوّرين: ‘لا! لا!’، وجفناها المسبلان على عينين فاتنتين يقولان: ‘نعم! نعم!’. وبالفعل، كانت وسائل الإعلام سلاح الصبيّة الأنثى ديانا سبنسر ضدّ الملكة، وضدّ الأمير شارلز و(عشيقته) كاميلا باركر، وضدّ الأميرات والأمراء والبلاط ودسائس القصر، وربما ضدّ خصومها أياً كانوا وكانت أسباب خصومتهم. وكان السلاح فعالاً، في نحو استثنائي فريد. من جانب آخر، كان الإعلام وسيلتها الأهمّ في بناء صورة شخصية أكثر بريقاً وجاذبية، تتضافر بتلازم ناجح مع صورة أخرى أكثر تفانياً في خدمة الإنسانية. والحال أنها كانت هنا الأكثر صدقاً مع طويتها الحقيقية: الرؤوم المتوثبة، المغامرة، اللا ـ بيروقراطية، القريبة من نبض الشارع، الطليقة، والعاشقة للحياة.

الأرجح أنّ ملايين البريطانيين، ممّن تابعوا النقل الحيّ لمراسم زواج الأمير شارلز من باميلا باركر، استعادوا الليدي ديانا على هذا النحو أو ذاك، فكانوا بهذا يضيفون نزعة المراقبة اللصيقة إلى رغبة الفرجة. الطريف، مع ذلك، أنّ هذا الشارع، السعيد بتعميم المعلومة وتأميمها، والذي يغتنم هذا الحقّ من باب الديمقراطية وحرّية الرأي والمعرفة، هو ذاته الشارع الذي منح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ولاية ثالثة، رغم كلّ ما نُسب إليه من مراوغة وتجهيل وتهويل وطمس حقائق.

في غضون هذا، تواصل الديمقراطيات عملها المعتاد، فتكفل للصحافي جورج فلاك، بطل هنري جيمس، الحقّ في مواصلة مهنته وتسليط ضوء مصباحه الضخم على النحو الذي يشاء، في مباريات كأس العالم، أو في قمة الـ 20… سواء بسواء. وما همّ أن يشتطّ في مهمة كهذه، ما دامت قواعد اللعبة تتيح عكس الضوء في كلّ آن، بحيث تنقلب الوظيفة إلى نقيضها، فلا يكون الضوء وسيلة التنوير والإنارة، بل التجهيل والتعتيم؛ وللناس أن يغرقوا، على هواهم، في الفرجة والمراقبة والانحياز!