رحلة فولني إلى مصر وسورية… مقدمة نظرية للاستعمار الفرنسي/ عاصف الخالدي

21 أكتوبر 2025

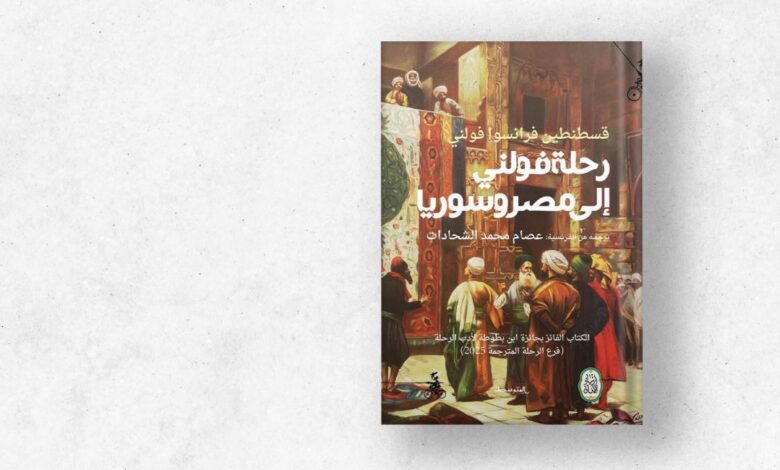

حمَل نابليون بونابارت هذا الكتاب معه في حملته على مصر، وعُثر على نسخة منه بعد رحيله في مكتبته في جزيرة سانت هيلينا، حيث كان منفاه الأخير، كما تسبب تاريخ صدوره أول مرة، قبل عشر سنوات تقريباً من بداية الحملة إلى مصر (1798)، بجدل حول غايات المؤلف من تأليف الكتاب، الذي صدرت ترجمته العربية أخيراً عن (دار المتوسط، 2025).

لم تنته الروايات المحيطة بكتاب “رحلة فولني إلى مصر وسوريا 1783، 1784ـ 1785” عند هذا الحد، إذ خضع للعديد من القراءات والتحقيقات، أقر بعضها أنه يتمتع بالموضوعية والنهج العلمي في التوثيق، فيما ركز بعضها على وجود نمط من الاستعلاء الغربي لتقييم المجتمعات الشرقية في جزء منه.

رحلة سياسية أم مجرد مغامرة؟

اكتسب الكتاب الذي نقله عصام محمد الشحادات عن الفرنسية، أهمية متجددة في السياق الثقافي العربي المعاصر مؤخراً، بعد فوز ترجمته العربية بجائزة “ابن بطوطة لأدب الرحلة” في دورتها الثالثة والعشرين (2024–2025)، ضمن فئة الرحلة المترجَمة، وعلى الرغم من غزارة المعلومات التي يقدمها قسطنطين فرانسوا فولني في الكتاب، بخصوص المظاهر الطبيعية والحالة السياسية والطوائف الدينية والملامح الجغرافية. إلا أن ملاحظاته حول ما يميز المناطق التي زارها في مصر وسورية وفق اهتماماته، بما يخص الحالتين الدينية والسياسية، اتسمت بآراء تعسفية تفتقر للعمق والموضوعية، إذ عمل ضمن نصوصه في الكتاب على (تعرية الشرق) وتقديمه كما رآه، واصفاً الدولة العثمانية الحاكمة أنها دولة استبدادية طاغية بشكل مطلق، إضافة إلى إلقائه بمسؤولية هذا الاستبداد على الدين “الذي لا يضم من مبادئ الأخلاق الطبيعية وعلوم التشريع التي تقوم عليها الإمبراطوريات والمجتمعات”.

هذا النقد للدين، الذي يتصدر جزءاً من خلاصات رحلة فولني، لا يلتفت إلى أن الديانات ليست مجرد دساتير لحكم وبناء الإمبراطوريات، بل تتضمّن جوانب روحانية وأخلاقية أيضاً. ويزداد التناقض أكثر حين يذهب القارئ إلى مقدمة فولني التي كتبها بنفسه، والتي يؤكد فيها أنه قرر زيارة الشرق لاكتشاف “سوريا ومصر اللتين ولدت فيهما معظم الأفكار التي تشكل محور حياتنا اليوم”.

يضع فولني أهدافاً لرحلته تتضمن القول إنه يريد استكشاف إذا ما كانت الأخلاق والذهنيات التي تشكلت منذ سالف العصور لا تزال كما هي على حالها، والنظر إلى ما سماه سطوة الحكام والسلاطين وتأثيرات المناخ على أخلاق الناس وأفكارهم، ومعرفة وفهم “ما كانت عليه البلاد في الأيام الغابرة بالاستناد إلى واقعها الحاضر”. أي أنه يقدم مشهداً مسبقاً لما ستنطوي عليه رحلته، بأسلوب تشكل فيه أفكاره معياراً للحكم.

يمكن القول إذن إنه انطلق في رحلته بحثاً عن مظاهر تسمح له بتصديق أفكاره وتحقيق أهدافه، التي هي محور النقاش والجدل، فقد كانت النية المعلنة لرحلته إلى المشرق هي الذهاب كـ “طالب غير مهتم” (disinterested student). ورغم هذا، يبدو أن الهدف الحقيقي ربما كان سياسياً، ومن المرجح أن هذه الرحلة كانت بتمويل من وزير الخارجية الفرنسي في حينه، الكونت دي فيرجين، بحسب ما أشارت بعض المراجع التاريخية. هذا التناقض بين التظاهر بالموضوعية والهدف السياسي، يعد السبب الأساس في النقد الموجه لكتابه والغاية منها، فيما إذا كانت سياسية أم ثقافية وأكاديمية.

سلطة التحليل ضد الرواية

تُسهم منهجية فولني في كتابة بمزيدٍ الجدل، فهي من ناحية، تشكل تحولاً جذرياً في أدب السفر الأوروبي، لأنه عمل على استبعاد معظم تفاصيل تجربته المباشرة خلال تنقلاته، وقدم رؤيته على أنها تنتمي للتاريخ وليس إلى السرد الأدبي الوصفي، وذلك خدمة لهدفه في إنشاء نموذج جديد لأدب الرحلات، يسعى إلى الموضوعية والتحليل المنهجي، وهذا الرفض للسرد، لم يكن مجرد خيار أسلوبي، بل جسد من ناحية أخرى استراتيجية معرفية سمحت له بترسيخ سلطته في تحليل الظواهر، فمن خلال تقديم نفسه بوصفه محللاً غير عاطفي، اكتسبت ملاحظاته حول التراجع السياسي والاجتماعي في المشرق سلطة في نظر القراء الأوروبيين، مما مهد الطريق لكي تُقبل خلاصاته حول الاستبداد والاضمحلال السياسي كونها حقائق تاريخية، وهو ما يمكن اعتباره أساساً نظرياً للتدخل الأوروبي لاحقاً، كما في حالة نابليون وحملته إلى مصر.

ولم ينشأ هذا الأسلوب الواضح لفولني في كتابه من فراغٍ، إذ اعتمد على تصنيفات قديمة تعود إلى أرسطو، والتي كانت تميز الاستبداد على أنه شكل الحكم الأنسب لـ”الأمم الهمجية”، ويتضح هذا السياق الهادف إلى تقديم دليل تجريبي يدعم الإطار الفلسفي الغربي عبر تركيزه على نماذج مثل المماليك وأحمد باشا الجزار.

فمثلاً، خلال زيارته إلى عكا عام 1783، أصبح فولني أول كاتب سيرة أوروبي لأحمد باشا الجزار، لكنه لم يقدم وصفاً موضوعياً لتجربته، واستخدم الجزار نموذجاً للطاغية المستبد، مما أدى إلى تشويه صورته بشكل كبير في الأدبيات الغربية اللاحقة بالنظر إليه بوصفه مجرماً، وهو ما انعكس مثلاً في كتابات الرحالة الفرنسي أوليفييه الذي التقى الجزار عام 1802، وإدوار لوكروي، الذي اختزل الجزار في صورة “وحش”.

ذراع أوروبا المستنيرة

يقول فولني في كتابه “الأطلال” الذي نشره عام 1791، أي بعد رحلته إلى مصر وسورية ببضع سنوات “لعل الهلال في مساجدك يُنتزَع يوماً بالحكمة، عندما ينتصر الذراع المستنيرة لأوروبا ليخلّص الشرق”. وتجسد مقولته هذه، التي قالها ضمن وصفه لبابل القديمة، أن فكرة الشرق لم تحمل جوهرها المستقل بذاته في عقلية الرحالة، بل هي نتاج خيال أوروبي عن المكان.

ويرد في مقدمة الكتاب، أن الاستنتاجات التي انطوت عليها رحلة فولني، نبعت من إيمانه بتفوق حضارته، مما يبرر “واجبها الأخلاقي” المزعوم تجاه الحضارات الأخرى، وبالتالي، لم تعد استنتاجاته نابعة من الفضول البحت وحب المغامرة فقط، بل شكلت المسوغ في قبول أفكار الاختراق الاستعماري، التي أشار إدوارد سعيد إليها عبر دور فولني في إلهام نابليون، والتي نفتها أبحاث عديدة لاحقة، مؤكدة أن سعيد خلَط بين أوراق من مذكرات نابليون وبين كتابات فولني. وكان فولني نشَر كتيباً عام 1788، حذّر فيه من تحرك فرنسا للحصول على مستعمرات، إذ رأى أن هذه المحاولة ربما تؤدي إلى “دورة مفرغة من الاستهلاك الباهظ والحروب والأعباء العسكرية المكلفة”.

ولكن هذا لا يكفي لفهم حقيقة موقف الرحالة الذي يقال إنه عارض فكرة استعمار فرنسا للمشرق، إذ تفتقد رحلته المصداقية في أكثر من مكان، حيث يوضح خط سيره كما في الكتاب، أنه لم يقترب كثيراً من البادية التي أمعن في وصفها، ولم يشاهد بعينيه حقيقة سوى مناطق الإسكندرية والسويس والاسكندرونة وحلب وطرابلس، إضافة إلى غزة ويافا وعكا، التي سجل مجموعة من المعلومات عنها، لكنه اكتفى بإكمال توثيقاته من خلال الاطلاع على ما تركه غيره من الرحالة والمؤرخين عن تاريخ المنطقة والمشرق، مثلما فعل في كتابه حين تناول الشيخ ظاهر العمر وفترة حكمه عبر المصادر التاريخية دون أن يكون قد عاصره خلال رحلته.

بأي حال، لم تدم رحلة فولني كلها سوى عامين وأربعة أشهر، سجل خلالها العديد من التفاصيل الجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، فهل كان صاحب خبرة كافية في هذه المجالات؟ وهل سمحت له هذه المدة القصيرة أن يفهم كل ما رآه وما وثقه؟ ربما لا، إذ وقع المؤلف في التكرار، وكان يقدم موضوعاً في كتابه ثم يعود ويكرره أو يستكمله في موضع آخر غير معني بطرحه الأول، وكأن استدراكاته هذه إن صح التعبير، جاءت من أجل تعزيز موقف أو فكرة معينة.

يُترك القارئ في حيرة بشأن فولني وكتابه حيث قراءته اليوم تستدعي التدقيق في منهجيته وكثير من خلاصاته. وربما أكثر ما يدفع إلى هذا الأمر هو حملة نابليون التي باءت بالفشل رغم مجيئها بصورة المخلّص، التي استوحى قائدها رؤيته هذه من فولني، لكنها تحطمت في غير مكان؛ في معركة أبي قير، وعند أسوار عكا تحديداً، على يد “المستبد” أحمد باشا الجزار، الذي نبذه فولني، وانسحب من أمامه الغزاة.

* كاتب ومترجم من الأردن

العربي الجديد