سوريا كـ«دولة على حافة الدولة»/ مالك الحافظ

المرحلة الانتقالية بوصفها نظاماً، والهشاشة بوصفها أداة للحُكم

05-05-2025

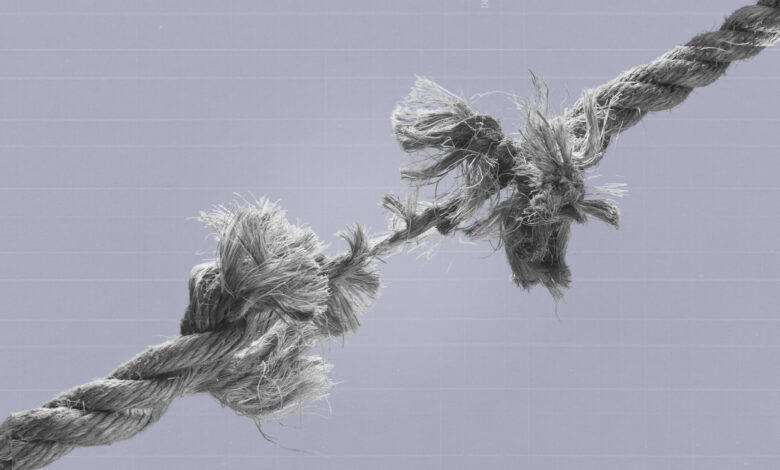

هل تموت الدولة كما يموت الإنسان؟ وهل بالإمكان أن تستمر دولة ما، ليس لأنها قوية، بل لأنها هشّة بما يكفي لتفادي الانفجار؟ أن تصير الهشاشة ذاتها آلية حُكم، والخوف استراتيجية بقاء، والتشظّي نموذجاً إداريّاً؟

هذه الأسئلة لا تُطرَح عبثاً في الحالة السورية، التي تبدو اليوم وكأنها تستقر على «حافة الدولة»؛ هل ما نراه هو نهاية لبنية سلطوية قديمة، أم مجرّد تغيير في الأقنعة؟ ثم، هل تملك السلطة الحالية مشروعاً فعلياً لبناء دولة؟ أم أننا أمام شكل جديد من اللااكتمال المُقنَّن؟

في لحظات كثيرة، لا تكون الدولة سوى انعكاس مضطرب لذاتها؛ تتأرجح بين البقاء والانهيار، وتعيش على العتبة؛ فلا هي تُنتج عقداً اجتماعياً حاسماً، ولا تسمح بانهيارٍ يفتح باب التأسيس من جديد.

هل يمكن فهم سوريا اليوم، في تركيبها السياسي–الاجتماعي الراهن، بوصفها نموذجاً لدولة من طراز آخر؟

وقد وُصِفَت نماذج مثل العراق ما بعد الغزو الأميركي، ولبنان في فترات الشلل السياسي، وبدرجة ما البوسنة بعد اتفاق دايتون، على أنها أمثلة معاصرة لـ«دول على الحافة»؛ دول لم تنهَر تماماً، لكنها لم تكتمل أيضاً، وعاشت على التوازنات الهشّة والفراغات المؤسساتية.

ويجمع بين هذه الحالات كلها أنها لم تُبنَ على عقد اجتماعي راسخ، بل أُديرت عبر مزيج من التسويات المؤقتة، والتحالفات الهشّة، والمنظومات الفوق دولتية، ما يجعلها أقرب إلى «حافة الدولة» منها إلى شكل الدولة المكتملة.

سوريا كدولة على الحافة: المفهوم والنموذج

إن التساؤل عن موقع سوريا في خريطة المفاهيم السياسية المعاصرة لا يهدف إلى نحت تعريف جديد، بل إلى تفكيك الرواية السائدة؛ فإلى أي مدى يمكننا فهم الدولة السورية؟ لا بوصفها دولة فاشلة وفق المؤشرات التقنية الصارمة، ولا بوصفها دولة مستقرة، بل ككيان يستمدّ بقاءه من إعادة إنتاج هشاشته المزمنة.

في الأدبيات السياسية الكلاسيكية، كانت الدولة تُعرَّف بوصفها كياناً سيادياً يحتكر العنف المشروع، ويمارس الحكم ضمن حدود جغرافية مُعترَف بها، عبر منظومة مؤسسات تُنتج القوانين وتنفّذها، وتؤسِّس لما يُسمّى «السلطة المشروعة». غير أن القرن الحادي والعشرين، وما سبقه من إرهاصات تَفكُّك في نهايات القرن العشرين، أفرز أشكالاً جديدة من الكيانات السياسية، لم تنهَر كما في حالات الدولة الفاشلة، ولم تُنجِز شروط التماسك البنيوي كما في الدولة المستقرة. هذه الكيانات بات يُشار إليها، على نحو مجازي تحليلي، بما يمكن تسميته بـ«الدول على الحافة».

لكن، في هذا السياق، لا تكون الدولة الحافة هي تلك التي تقترب من الهاوية بمعناها الحتمي، بل هي التي صنعت من اقترابها هذا استراتيجية دائمة لإطالة عمرها السياسي، عبر تشييد سلطتها على أساس من «التأجيل» وليس من «الحسم»، وعلى قاعدة «الطوارئ» لا «العقد السياسي».

ينتمي هذا النموذج، من حيث البنية الوظيفية، إلى ما سمّاه المفكر البولندي زيغمونت باومان بـ«الحداثة السائلة»، حيث لا ثبات في المقولات الكبرى، ولا حسم في القيم، ولا يقين في المشروع السياسي.

من هنا، تقترب الدولة الحافة من النموذج الذي قدّمه جيمس سكوت في أطروحته عن «اللاعنف المنظَّم» للدولة في الهوامش، ولكن ضمن بيئة أكثر تطوراً في تقنيات الإخضاع الرمزي، فالدولة هنا تستثمر في السرديات الكبرى كالخوف، والهوية، والانقسام.

في هذا الإطار، يمكن فهم سوريا اليوم كدولة تنتمي إلى هذا الطراز من الكيانات، حيث تتقاطع مفاهيم مثل «الدولة الزبائنية»، و«الدولة الهشة المدارة»، و«الدولة التفاوضية»، لتُنتج شكلاً مائعاً من الحوكمة. ذلك أن السلطة الانتقالية، بوصفها الوريث السياسي لما بعد سقوط نظام الأسد، لا تُقدّم نموذجاً مؤسساتياً مقنعاً، بل تُعيد إنتاج أنماط الحكم السابقة، ولكن بأدوات لغوية ودينية مغايرة، تسكنها الروح الجهادية المُعقّمة، وتُظلِّلها مرجعيات الولاء الشرعي بدلاً من الإجماع الوطني.

انهيار البنية السلطوية أم تغيير للأقنعة؟

ضمن هذا السياق بالتحديد، يصبح من المفيد أيضاً استدعاء مفهوم «الدولة الزبائنية»، بالتحديد كما قدمه فؤاد الخوري، وطبّقه لاحقاً باحثون على الأنظمة السياسية العربية، حيث تُوزَّع المنافع لا على أساس الحقوق أو الكفاءة، بل على قاعدة الولاءات والانتماءات الفئوية، أو الدينية، أو المناطقية. وهذا ما يجعل من شبكات الدولة بدائلَ وظيفية عن الدولة المركزية، لكنها لا تستطيع أن تحلّ محلها في إنتاج السيادة أو بناء الوطنية الجامعة.

هذا أيضاً ما يجعل من سوريا دولةً على «حافة الدولة»، لا من حيث مؤشرات الفشل التقليدية، بل من حيث موقعها المعلّق بين مشاريع متضاربة، فهي لا تُستوعَبُ تماماً في النظام الإقليمي العربي، ولا تندمج في الجيوبولتيك التركي، ولا تُنتِجُ ذاتها بوصفها كياناً مستقلاً سيادياً. إنها دولة على حافة جميع المشاريع، تدير علاقاتها الخارجية كما تدير الشأن الداخلي، عبر منطق «المساومة على الهشاشة» لا «التفاوض من موقع السيادة».

وفي سياق مقارن، يمكن النظر إلى النموذج اللبناني كأحد أكثر النماذج قرباً، وإن كان بخصائص مختلفة، من حيث وجود «دولة اللاقرار»، و«حكومة التسويات المؤقتة»، ولكن دون ارتكاز إلى أي تصوّر متكامل عن العقد الاجتماعي أو النظام الوطني. غير أن الفارق في الحالة السورية الانتقالية يكمن في مرجعية هذه السلطة الجديدة، التي تنطلق من فكر سلفي جهادي لا يعترف نظرياً بالمواطنة بوصفها أساس الحُكم، ولا بالدولة بوصفها سلطة تشاركية، بل يتعامل مع السياسة كأداة تمكين دعوي، ومع الشرعية كمنظومة اصطفاء لا انتخاب.

وهنا، تغدو بنية الحكم القائمة في سوريا ما بعد الأسد، ليست فقط سلطة غير مكتملة وظيفياً كما في توصيف جويل ميغدال للدول الضعيفة، إنها سلطة تُحوّل نقصها المؤسسي إلى تكتيك دائم، لذلك، فهي تُحافظ على وجودها من خلال التوازن على الحافة؛ بين المحلي والخارجي، بين الدعوي والمدني، بين التشاركي والسلطوي، وبين الدولة كمفهوم والدولة كأداة.

وفي هذا السياق، قد يُطرَح تساؤل جوهري يتمحور حول أن يكون اللّااكتمال نابعاً من وعي سلطوي، أم من بنية غير قابلة أصلاً للاكتمال؟

قد يُفهَم هذا الإصرار على اللّااكتمال، لا بوصفه قراراً واعياً من السلطة، بل كنتاج لعجز بنيوي عميق عن ممارسة وظائف الدولة، حيث تتقاطع البنية العقائدية المغلقة مع غياب المشروع المؤسسي، لتُنتِجَ نمطاً من الحُكم لا يستطيع أن يكتمل، حتى لو أراد ذلك.

ولعل المقاربة الغربية لهذه السلطة، كما تنعكس في تصريحات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تندرج ضمن هذا الفهم. فالغربُ لا يُمانع واقعياً وجود سلطة انتقالية متزنة وكاملة الاعتراف في سوريا، لكنه يشترط أن تكون هذه السلطة قابلة للاندماج في نموذج الدولة المتخيلة ضمن معايير «الحوكمة الرشيدة» و«حقوق الإنسان». وبما أن السلطة الجديدة ما تزال تحمل آثار مَنشئها الجهادي، وتُبقي على رموز ومفاهيم لا تُطمئن الشركاء الدوليين، فإنها لا تُعَدّ بنظرهم دولة في طور التشكّل. ومن هنا، فإن «الحافة» ليست فقط مكاناً بين الحياة والموت السياسي، بل هي موضع الجغرافيا الإقليمية والدولية لسوريا، إنها دولة على حافة الخرائط تُدار بتقنيات الحد الأدنى، وتُستثمَر كمساحة صراع وتفاوض بين قوى لم تحسم خياراتها، لكنها متفقة على شيء واحد: أن لا قيام فعلياً لدولة سورية ناجزة حتى إشعار آخر.

الدولة كتوازن هشّ بين البقاء والانهيار

لم يكن سقوط نظام الأسد تتويجاً لمسار تَحوّلي نحو دولة جديدة، بل بدا وكأنه انزياح لبنية الاستبداد من شكل إلى آخر، حيث لم تنهَر السلطة بصفتها النمطية الأمنية فقط، بل أعادت تشكّلها داخل فراغٍ سياسي–مؤسسي، لم تُملأ معالمه بعقد اجتماعي جديد بل بإدارة مؤقتة اتخذت طابعاً شرعياً–دعوياً في التعبير، ووظيفياً–شبكياً في الأداء.

فالانتقال لم يأتِ عبر تفكيك المنظومة القديمة، ولا عبر بناء منظومة جديدة تُؤسَّس على الشرعية التمثيلية، بل عبر سلطة مؤقتة تمدّدت ثم تثبّتت، ثم بدأت تُعيد إنتاج نفسها لا كأداة عبور، بل كنموذج بديل لإدارة الهامش.

ما ظهر للعيان بوصفه انتقالاً، لم يكن سوى استمرار لنمط الحافة، ولكن بأدوات جديدة: خطاب تعبوي يُخفي غياب الرؤية، وبنى إدارية تُعيد إنتاج الانقسام الرمزي بدل تخفيفه. ولعل الأهم أن هذه السلطة الانتقالية لم تشتق مشروعها من توافق وطني، بل من هندسة الولاءات حول مركز ديني–عقائدي، لا يحكم باسم السيادة بل باسم الحُكم الصالح كما تتصوره سرديات السلف الجهادي.

بهذا المعنى، يمكن القول إن سوريا لم تنتقل إلى «دولة ما بعد الأسد»، بل انتقلت إلى صيغة جديدة من «سلطة ما دون الدولة»؛ سلطة تشتغل داخل فراغ الدسترة، وتملأ فجوة العقد الاجتماعي بأجهزة بديلة تُحاكي مؤسسات الدولة من حيث الشكل، دون أن تحمل مضمونها التمثيلي.

لم يكن اللااستقرار عَرَضاً سياسياً، بل أصبح أداة حكم، فالمؤسسات تتشكّل على أساس الثقة الشرعية لا الكفاءة المهنية بالضرورة، وهنا السلطة تُوزّع، ولكن عبر شبكة من الولاءات العقدية والمناطقية التي تُشبِه، إلى حدٍ بعيد، ما وصفه عالم الاجتماع مانويل كاستلز، بـ«الدولة الشبكية»؛ أي تلك التي تستعيض عن المركزية الصلبة بنظام متعدد العُقَد، يتوزع فيه النفوذ على جزرٍ مترابطة لكنها مستقلة، مما يُنتج سلطة بلا رأس ومركزاً بلا مركز.

من السلطة المؤقتة إلى الدولة المؤجّلة

الأهم من ذلك أن السلطة الجديدة، بدلاً من أن تنزع عن نفسها طابعها العقدي–الحصري، بدأت في مأسسة التديّن لا بوصفه حرية شخصية بل كهوية سياسية جماعية. فهي مثلاً لم تُعلن «الخلافة» لكنها جعلت من السمت الديني معياراً للجدارة، ومن «الصفوة الإيمانية» لغةً غير مكتوبة للتمايز.

ضمن هذا المعنى، لم تَعُد السلطة الانتقالية مشروعاً سياسياً مفتوحاً، بل تحوّلت إلى «رؤية مغلقة تُدار عبر أدوات الدولة المفتوحة»، في مفارقة تُشبه ما سماه فوكو بـ«استبطان السلطة في الجسد الاجتماع».

وحين تصبح مجالس الشورى المحلية أقرب إلى مراكز تفويض شبه سيادية، تعمل خارج كل أُطر الحوكمة التمثيلية، ويتحوّل مجلس الإفتاء الأعلى إلى ما يُشبه القيادة النظرية المُضمَرة للنظام السياسي، لا بوصفه مرجعاً روحياً بل كمؤسسة تشريعية ظلّية، تتدخل في ضبط التوجّهات وتوجيه بوصلة القرارات الوزارية؛ فإننا نكون أمام بنية حكم لا تُمارَس من المركز بل تُفرَز في الهامش، وتُراقب المركز من خلاله.

في هذا النموذج لا تعود الإدارات بيروقراطيات مستقلة، بل يُزرَع في جسدها ما يمكن تسميته بـ«الرقابة الإيمانية الداخلية» عبر شخصيات تُفرَز أمنياً–شرعياً، دون أن تحمل مسمّى رسمياً، لكنها تصوغ التعليمات وتدفع بالتعميمات، وتُوجِّه بوصلة التسيير الداخلي باسم الشريعة لا باسم القانون.

هنا، لا تُمارَس السلطة من خلال «جهاز قمع مركزي» واضح، بل عبر تَمفصُلات داخلية لا يمكن الفصل فيها بين الإلزام العقائدي والإدارة اليومية. هذا تماماً، ما يُقارب توصيفات ميشيل فوكو لـ«السلطة الميكروفيزيائية» أو «السلطة الدقيقة»، حيث تكون الدولة حاضرة من خلال إعادة تشكيل التراتبية المجتمعية على أساس أخلاقي–عقدي، لا سياسي–مدني.

وفي هذا السياق، لا يكون المواطن خاضعاً لسلطة واضحة المعالم، بل لحقل قيمي محاط بالتحريمات، تُقاس فيه الأهلية بالمظهر، والولاء بالتقوى، والانتماء بالصفاء العقائدي. إنها دولة تُمارس الحكم من الأسفل إلى الأعلى، لا من خلال سياسات، بل عبر ترويض رمزي طويل النَفَس، يحوّل الطاعة إلى استبطان والانضباط إلى جزء من السلوك اليومي المعاش.

وعليه، لا تبدو سوريا اليوم في لحظة عبور، بل في لحظة تعليق. والسلطة، بدلاً من أن تقود المجتمع إلى مرافئ الانتقال، تحوّله إلى مجتمعٍ ينتظر ببطء… ولكن لا يَعبُر. مجتمع يتأقلم مع غياب الدولة عبر آليات رمزية جديدة، يتم فيها ترويض الفوضى دون تفكيكها، وضبط العجز دون حله.

التمكين كمنهج لا كهدف

في ظل غياب التمثيل الوطني الواسع، والاستمرار في استبعاد الطيف المدني المتعدد، بدأ التوازن القلق يُصبح شكل الحكم ذاته؛ لا أحد خارج اللعبة تماماً، ولا أحد داخلها بالكامل. وهكذا تُعاد صياغة المشهد السياسي وفق منطق «الاحتواء دون الاعتراف»، وتُصبح الحافة، مرة أخرى، ليست عتبة عبور، بل صيغة دائمة من صيغ الحكم، حيث اللااكتمال هو القاعدة، والضبابية هي جوهر العقد السلطوي الجديد.

ما الذي يتغير فعلاً حين تسقط الأنظمة؟ هل تنهار البنى السلطوية أم أنها فقط تبدّل أقنعتها؟

في سوريا، لا يبدو أن السلطة بوصفها نمطاً للسيطرة قد تراجعت، بل على العكس؛ إنها تعلّمت من انهيار نظام الأسد كيف تخلع عنه عباءته، وتحافظ في الوقت نفسه على تقنياته الأعمق، وكأننا إزاء سلطة تتقن فنّ «الاستنساخ التفاضلي» بحيث تُعيد إنتاج أدواتها ولكن بأسماء جديدة، وتُمارس الإقصاء لكن من داخل اللغة الفقهية.

السلطة الانتقالية التي ورثت إرث الدولة الأمنية لم تحاول تفكيكه، بل أعادت تسويقه في هيئة «مجالس شرعية» و«هيئات رقابة»، لا تستمد شرعيتها من الدستور، بل من «الحق الإلهي المُؤجَّل» أو من فقه الأولويات. كل ذلك ضمن نظام يُعيد تعريف الدولة كفضاء للحُكم لا كإطار جامع للمواطنة.

في هذا السياق، يصعب الحديث عن مؤسسات بالمعنى التقليدي، بل نحن أمام حوكمة شبكية جهادية، تعتمد على توزيع القوة بين أطراف متعددة، بعضها دعوي وبعضها عسكري وبعضها إداري، لكنها جميعاً تتغذى من مرجعية واحدة؛ المرجعية السلفية الجهادية المُرمَّزة، لا المُعلَنة. وهنا تظهر مفارقة الدولة الحافة في نسختها السورية، فالسلطة تتوزع بين «عُقد سلطة» متناثرة، تُدير الشأن المحلي، وتُشرِّع وتُحاسب، دون منظومة سيادة واضحة أو فصل سلطات، وفي هذه الحالة لا تكون الدولة حاكمة بل تصبح شبكة من الممارسات المتعددة التي تشبه الدولة وتُشبه السلطة، لكنها ليست واحدة منهما.

بهذا المعنى، تتقاطع هذه البنية الشبكية الجهادية مع مفهوم «الدولة الحافة» في نسخته القصوى؛ فهي لا تنتج أدواتها لإدارة التعدد أو تمثيل الجماعة الوطنية، بل لإدارة التأجيل وتأجيل الدولة نفسها، عبر قوننة اللحظة المؤقتة بوصفها الشكل الوحيد المُمكن للسلطة.

هذه الهياكل الجديدة، التي يُطلق عليها أحياناً اسم «التمكين المدني»، تحمل في جوهرها استبطاناً لسردية تمهيدية نحو دولة العقيدة لا دولة العَقْد، أي أن التعايش الذي يُروَّج له بين الإدارة المدنية والحكم الشرعي ليس غاية، بل مرحلة انتقال، أشبه بما وصفه سيد قطب ذات مرة بـ«مرحلة المستضعفين قبل التمكين».

ويمكن، بشيء من الحذر، مقارنة هذه السيرورة بسيناريوهات سابقة لحركات دينية صعدت إلى الحكم دون مشروع مؤسسي واضح، كما في حالة طالبان بين 1996 و2001، حيث مُورِسَت السلطة بوصفها «حراسة للتمكين» لا إدارةً لعقد وطني جامع، وكذلك في بعض مراحل التأسيس المبكر للجمهورية الإسلامية في إيران، حين تداخلت المرجعية الفقهية مع أجهزة الدولة من دون حسم بنيوي للثنائية بين الدَعَوي والسيادي. غير أن النموذج السوري، في مرحلته الانتقالية الراهنة، يتمايز بأنه لا يملك حتى الآن مشروعية جماهيرية واضحة، ولا بنيات دولة راسخة، بل يعمل ضمن حقل مُعلّق، يؤجل الدولة ويَستبقي السلطة.

وفيما تُظهر السلطة الانتقالية في سوريا خطاباً براغماتياً، فإن بُنيتها الرمزية لا تزال مُتخَمة بتلك التصورات؛ مفردات «الصفوة»، و«الولاء الشرعي»، و«أهل التمكين»، و«الرِّدة الناعمة»، تتسلل إلى اللاوعي الإداري، وتُعيد تشكيل علاقة الدولة بالمجتمع على أساس عَقَدي لا مدني، أفقي في التوزيع، عمودي في الولاء.

النتيجة أن المجتمع تُعاد هندسته ببطء، عبر تقنيات الضبط الرمزي، ابتداء بـ مظهر خارجي، لغة خطاب، هوية منضبطة، وقبول ضمني بـ«سقف المسموح». هنا لا يعود الأمن مسألة مادية فقط، بل يتحوّل إلى أمن هوياتي–رمزي، يُراقب النبرة، والإيماءة، والتفصيل الصغير، بوصفه تهديداً محتملاً لـ«التمكين المُتدرِّج».

لكن هذا «الضبط الرمزي» لا يتوقف عند حدود المجال العام، بل يمتدّ إلى الداخل الشخصي للأفراد، حيث تُعاد صياغة الذات الفردية وفق إيقاع «الرقابة المؤجلة، فالفرد في سياق السلطة المؤقتة–الدائمة، لا يعيش تحت سلطة تُحاسبه فوراً بل تحت سلطة تجعله يترقّب الحساب دائماً، وتُعلِّق معاييره الأخلاقية والاجتماعية ضمن أفق لا يُحدَّد زمنياً، ولا يُفصَح عنه قانونياً.

من العنف الرمزي إلى القلق المُؤجّل

إنها سلطة تستبدل الردع بالعَتَبة، تجعل من الخوف نمطاً للانضباط، ومن الالتباس منهجاً في الطاعة. وبهذا، تُزرَع في وعي الفرد فكرة أن «الخروج عن الإطار» ليس خطأ يُعاقَب عليه، بل احتمالية مفتوحة للعقاب تتوقف على تفسير لاحق، وقرار غير مُعلن. وهنا بالضبط، تتشكّل حالة الانكماش الوجودي، حيث تُدمَغ الذات بالحذر الوجودي، ويتحوّل الانتماء من علاقة واعية مع الدولة إلى علاقة التزام قَلِق مع منطقها الغامض.

تُحوِّلُ هذه المنهجية الإنسان إلى كائن يُربّي نفسه وفق ما قد يُطلَب منه لاحقاً، حيث يُعيد تشكيل لغته الداخلية لتلائم مزاج السلطة، ويُطوّر رقابة ذاتية لا تستند إلى القانون بل إلى الحَدْس الجمعي، والشعور بما يُفترض أنه «المرغوب». وهي الحالة التي وصفها بيير بورديو بـ«العنف الرمزي»، حين يمارس الإنسان على نفسه، ومن تلقاء ذاته، ما لم يُفرَض عليه مباشرة.

وهكذا، لا يعود تأجيل الدولة مسألة سياسية فقط، بل يصير نموذجاً لإرجاء الذات، حيث لا تعود «أنا المواطن» مشروعاً فاعلاً بل حالة انتظار مٍتجذِّرة، لا تعبّر عن نفسها بل تحرس صمتها، وتُعيد إنتاج هشاشتها كوسيلة للبقاء.

ولعلّ هذا التكيُّف القَلِق مع غياب الدولة، أو مع حضورها المتردّد، يُحاكي ما وصفه ألبرت كامو في «أسطورة سيزيف» بـ«العبء الوجودي تحت عبثية النظام»، حيث يجد الفرد نفسه مُرغَماً على الاستمرار في الطاعة، ليس لأنّ السلطة مُقنِعة بل لأن غيابها يهدّده بالفوضى، فالاستمرار يصبح فعلاً تراجيدياً ليس لأن الفرد حرّ، بل لأنه لا يملك بديلاً مُقنِعاً.

في الوقت نفسه، تُعيد هذه الحالة تشكيل ما يُعرَف في علم النفس السياسي بـ«القلق المُؤجّل»، وهو نمط نفسي–سلوكي يعيش فيه الإنسان تحت سقف توتر دائم، مصدره ليس الحدث الصادم بل توقّع الحدث، ما يولّد سلوكاً دفاعياً متواصلاً يُجهِدُ الوعي ويُرهِقُ القرار ويُفكِّك المبادرة.

وهنا، لا تعود المسألة مجرد أثر نفسي فردي، بل تتسرّب إلى المجال العام، حيث تتولّد أخلاقيات الطاعة الحذرة، وثقافة النجاة بدل المشاركة، وهوية مدنيّة مشروطة لا تُمارَس إلا بتصاريح معنوية من المركز السلطوي الغامض.

إن السلطة المُؤجّلة لا تُعيد فقط إنتاج نفسها في البنية السياسية، بل تُعيد هندسة علاقة الذات بذاتها، وتُحوِّل الانتماء إلى حالة انكماشٍ رمزي لا تعاقدٍ مدني، وتجعل من الخوف قيمة اجتماعية مشتركة، يُعاد تدويرها كل يوم بوصفها الطريقة الوحيدة الممكنة للتكيّف.

هكذا تنتقل سوريا من نموذج الدولة الأمنية الكلاسيكية، إلى نموذج الدولة الرمزية الجهادية، حيث لا تَظهر السلفية الجهادية بوصفها نظاماً واضحاً للحكم، بل مناخاً عاماً ينظّم سلوك السلطة، ويُطوِّعُ المجتمع بالتراكم الرمزي لا بالإعلان المباشر.

فهل يمكن لهذا الشكل من السلطة أن ينتج مشروع دولة، أم أننا فقط أمام نَسَق سلطوي مُؤجّل، يتهيأ للحظة الحسم العقائدي تحت غطاء الدولة المؤقتة؟

سؤالٌ لا يحمل جواباً نهائياً بعد، لكنه يُلقي بظلاله على مستقبل سوريا؛ فهل تتجه البلاد نحو هندسة سياسية جديدة قوامها شرعية الأمر الواقع؟ بين الدولة الموعودة والدولة المُؤجّلة ثمة شعبٌ يُعاد تشكيله، لا على يد مشروع وطني، بل وفق مخطط عقدي لا يعترف بالوطن إلا بوصفه «أرض تمكين».

هل يمكن للسلطة الحالية أن تنتج مشروع دولة؟

إن ما نواجهه في الحالة السورية لا يتطابق مع نماذج «الدولة الفاشلة» أو حتى «الدولة الموازية»، بل يقترب من ما يمكن تسميته بـ«الدولة المؤجّلة»؛ كيان لا يُبنى وفق تخطيط سيادي مؤسساتي، بل يتكئ على ذريعة الوقت لتمديد حالة الطوارئ الرمزية، حيث تُمأسس السلطوية باسم الضرورة. هنا، يصبح التعليق المستمر لمفردات الدولة (الدستور، القانون، الانتخابات، الحقوق المدنية) ليس فشلاً في الإنجاز، بل استراتيجية مقصودة لضمان انسيابية السيطرة، وإبقاء المجتمع في حالة «انتظار مُنظّم».

وفي هذا الإطار، تتجلى الميتودولوجيا السلفية الجهادية في الحكم لا بوصفها نموذجاً صدامياً مباشراً، بل كمنظومة إدارة تقوم على تحويل النصوص العقدية إلى دليل إجرائي للحوكمة. فـ«فقه التمكين» لا يُطرَح كمآل نظري، بل يُمارَس كمصفوفة تنظيمية للسلطة، بحيث يُعاد تشكيل الحقل السياسي وفق ثلاثية «الشرعية/التعبئة/التحكم»، ويَتحوّل السلوك العام إلى فضاء مُراقَب ضمنياً، يخضع لبراديغم السمع والطاعة، ولو بصيغة مخففة من الانضباط الرمزي.

في النظريات السياسية الكلاسيكية، يُفترَض أن «المرحلة الانتقالية» هي فسحة استثنائية خارج الزمن الدستوري، تهدف إلى نقل السلطة من وضع مختلّ إلى نظام شرعي جديد. هي زمن مؤقّت وإن طال، يستمد مشروعيته من كونه وسيلة نحو غاية، لا غاية بحد ذاته. لكن، ماذا يحدث عندما تتحول هذه الوسيلة إلى غاية؟ عندما يُعاد إنتاج المرحلة الانتقالية نفسها كـ«نظام»، لا كمحطة عابرة.

هذا ما يطرحه بعمق مفهوم «الدولة المؤجَّلة»، الذي يتقاطع مع ما وصفه الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن بـ«الحالة الاستثنائية المُعمَّمة»، حيث يتحوّل الاستثناء إلى بنية دائمة تُعيد تعريف القانون، والسلطة، والشرعية من خارج منظومتها الأصلية.

في سوريا، ومنذ سقوط نظام الأسد، لم تُبنَ مرحلة انتقالية بالمفهوم المؤسسي، بل أُديرت «الانتقالية» كقيمة بحد ذاتها، كمظلة تُجيز الاستمرار في الحكم دون تقديم تصور نهائي للدولة المنشودة. هكذا، أصبح التأجيل هو الفعل السيادي الأساسي، والتردد هو الاستراتيجية الكبرى. دستورٌ مُؤجَّل إلى سنين لاحقة وإعلانُ دستوري على المقاس، بدون قانون شامل للعدالة الانتقالية، ولا ميثاق اجتماعي جامع، بل سلسلة من «التفاهمات الضرورية» التي تُدَار عبر التأويل لا عبر الإلزام.

إنها دولة تُمارس السلطة لكنها لا تُفصح عن شكلها المستقبلي، تُنظّم المجتمع لكنها تؤجّل تعريفه، وتقرر في الحاضر لكنها ترفض أن تُسأَل عن الغد.

تُعيد هذه الحالة إلى الأذهان مفهوم «السيادة المؤجلة»، كما طرحه بعض منظّري ما بعد الاستعمار، حيث لا تكون الدولة مالكة للقرار بل مستأجرة له من قوى خارجية، أو عقائد كبرى، أو شبكات مصالح داخلية، فالسلطة الانتقالية الحالية برغم استقلالها الشكلي، لا تدير ذاتها كفاعل حرّ، بل بوصفها طرفاً في شبكة من التوازنات الدينية–العسكرية–التمويلية، تجعل من كل قرار سياسي فعلي خاضعاً للفيتو الرمزي.

تَزداد المعضلة حين يُصبح عدم الحسم هو الضمانة الوحيدة لعدم الانفجار، بمعنى أن التأجيل لا يُستخدَم هنا كتكتيك مرحلي، بل يُستبطَن بوصفه ركيزة للاستقرار الزائف. لا انتخابات، لأن الظرف غير مناسب. لا تمثيل وطني، لأن المرحلة تتطلب «كفاءة لا محاصصة»، وهكذا تُعاد صياغة المفردات الكبرى للحكم، من أدوات للتحوّل إلى آليات للتأجيل.

لكنّ هذا النموذج، كما يشير بعض الباحثين في فلسفة الدولة، لا يظلّ معلّقاً في فضاء العطالة، بل يُنتِجُ مع الوقت أخلاقيات تأجيلية داخل المجتمع نفسه.

يتسرّب التأجيل إلى النسيج الاجتماعي، ويُعيد تشكيلَ العلاقة بين الفرد والدولة بوصفها علاقة احتمال لا يقين، فحين تُؤَسَّس الدولة ككيان مُؤجَّل فإن الانتماء إليها يصبح مُؤجَّلاً بدوره، فتتفتّت الهوية الوطنية إلى «توقّعات موقّتة»، وتغدو الروح العامة للشعب أشبه بمُخيّلة سياسية مُعلَّقة، تتناوب بين الحذر والانتظار، دون أن تَصِل إلى قناعة ناضجة بالولاء أو الرفض.

الاستثناء المُعمَّم وإرجاء المعنى السياسي

في هذا السياق، لا تعود الدولة رمزاً جامعاً، بل تتحوّل إلى طيفٍ إداري–شرعي، حاضر في تفاصيل الحياة اليومية، وغائب عن المخيال الوطني. تتآكل مفردات الانتماء الكبرى (الوطن، الدستور، القانون) وتُستبدل بتعابير أكثر ظرفية ونجاةً؛ «نأمل»، «نصبر»، «ننتظر»، «إن شاء الله القادم أفضل». هكذا يُستبدَل الشعور بالمواطنة بشعور الترقُّب، وتذوب الهوية في خريطة الاحتمالات، لا في تعاقد الوعي.

ذلك أن الاستثناء حين يُعمّم، لا يُنتج فقط ضعفاً في الحوكمة، بل يُعيد تشكيل مفهوم الممكن السياسي ذاته، فبدلاً من السؤال عن «كيف نبني الدولة؟»، يُطرح السؤال الأكثر فتكاً «هل يمكن أن تُبنى أصلاً؟». هنا تظهر أخطر نتائج «الدولة المؤجّلة» والمتمثل بـ تدجين الخيال السياسي الجمعي، وترويض التطلعات الجماعية حتى تصير مجرّد «طلب للاستقرار»، لا للمشاركة، ولا للمساءلة، ولا حتى للمعنى.

هكذا تتبدى خطورة المرحلة الانتقالية السورية، لا بوصفها انتقالاً لم يكتمل، بل بوصفها نظاماً انتقل إلى نفسه، واستقر كمنظومة تأجيل شرعيّة، تُحيل كل تغيير إلى لاحق غير مُسمّى، وتُبقي المجتمع في حالة ترقّب هي نفسها شكل من أشكال الضبط، والخضوع، والتأطير. هكذا يتحوّل الفرد من كائن سياسي فاعل إلى كائن مؤجَّل، لا يَحكُم، ولا يُحكَم، بل ينتظر.

ليست المأساة السورية اليوم في هشاشة الدولة فحسب، بل في انتظام تلك الهشاشة، في كونها أصبحت شكلاً من أشكال التنظيم السياسي لا الاستثناء عنه. فـ«الدولة على الحافة» ليست دولة تترنح بحثاً عن خلاص، بل كيان يُتقن البقاء في موقع السقوط المؤجل، الانهيار المدروس، واللّااستقرار الذي يتحول إلى سياسة.

وما يُخيف حالياً في التجربة السورية ليس غياب المشروع، بل وجود ما يبدو في ظاهره مشروع دولة، هو في جوهره بنية تحكم تُعيد إنتاج الفجوة بين الشكل المؤسسي والمضمون السيادي، حيث لا تُبنى المؤسسات لتمثيل المجتمع بل لترويضه، بمعنى إدارة الناس دون وعد، وتنظيم السلطة دون أفق، والتعايش مع الفوضى دون نية لتجاوزها.

إن السلطة الانتقالية في سوريا اليوم لا تُشبه سلطة تقود إلى بناء دولة، بقدر ما تُشبه سلطة تدير انتقالها كإقامة دائمة في لحظة التعليق، تُعيد فيها إنتاج بنيتها كشبكة سلطة تشتغل على الفراغ لا على المشروع. تُشبه، إذا ما استعنا بمجازات الفيلسوف بول ريكور، راوياً يرفض أن يُنهي قصته، أو أن يُعرِّف شخصياته، ويُبقي كل شيء في حالة من التعليق السردي… لا نهاية، ولا عقدة، ولا حل.

هذه «السلطة المؤقتة إلى الأبد» تُعيدنا إلى سؤال الفيلسوف ميشيل فوكو عن من يملك الحق في تعريف الاستثناء؟

ففي الحالة السورية، لا يعود الاستثناء ظرفاً تُحدِّده الدولة، بل يُصبح هو الدولة نفسها، فالسلطة مهما بدت جديدة لا تخرج من عباءة هذا المنطق، بل تستبطنه وتُعيد إنتاجه.

وفي غياب تَصوُّر واضح للدولة لا بوصفها هيكلاً إدارياً فقط، بل كرؤية للعيش المشترك، والتعدد، وتوزيع السيادة؛ تظلّ سوريا عالقة بين شبحين: شبح الماضي السلطوي الذي أُطيح دون محاسبة، وشبح الحاضر العقائدي الذي يُشرعِنُ بقائه عبر رمزية الضرورة.

لا يبدو أن سوريا على وشك التحوّل إلى دولة، ولا إلى فوضى شاملة. إنها ببساطة، باقية في حافة الحافة، بين الدولة واللادولة، بين السلطة والانهيار، بين اللغة والخوف، بين الحاكم والمؤجّل… في لحظة استثنائية لا تنتهي.

وهنا بالضبط، يكمن منطق البقاء باللّااستقرار.

موقع الجمهورية