عن “أحداث دمشق: مذبحة 1860” ملف كامل من إعداد “صفحات سورية”، مع بعض الكتب التي تناولتها وروابط لها

أحداث دمشق: مذبحة وتدمير العالم العثماني القديم/ حسن الخطيب

أولًا: مقدمة

في صيف عام 1860، دخل مجموعة من الفتيان المسلمين إلى حي باب توما ذي الغالبية المسيحية، وقاموا باستفزاز أهالي الحي بالصراخ ورسم الصليب بالدهان الأحمر على الأرض وعلى أبواب البيوت. فتقدم أهالي الحي بالشكوى إلى الوالي العثماني، الذي أمر باعتقال الشباب وإجبارهم على تنظيف الطرقات. على الرغم من ذلك، فإن المشهد تكرر في اليومين التاليين ورافقته عبارات الصراخ الطائفي من أهالي الفتيان مثل: “يا يا أمة محمد، المسلمون يكنسون حارة النصارى! لم يبقَ إسلام في الشام…لم يبقَ إسلام”، و”يا غيرة الدين”… ثم انفجر الوضع بشكل مفاجئ، وهجم أهالي الأحياء المجاورة بالمسدسات الحربية والسيوف والفؤوس على الحي المسيحي. انسحبت وحدات الحماية العثمانية من الحي، وجرت مذبحة راح ضحيتها ربع المجتمع المسيحي في دمشق، كما رافقتها أعمال اغتصاب ونهب وحرق للبيوت والأرزاق والمصانع والكنائس، وكذلك القنصليتان الروسية والأمريكية، كما يذكر المؤرخ السوري سامي مروان المبيض[1].

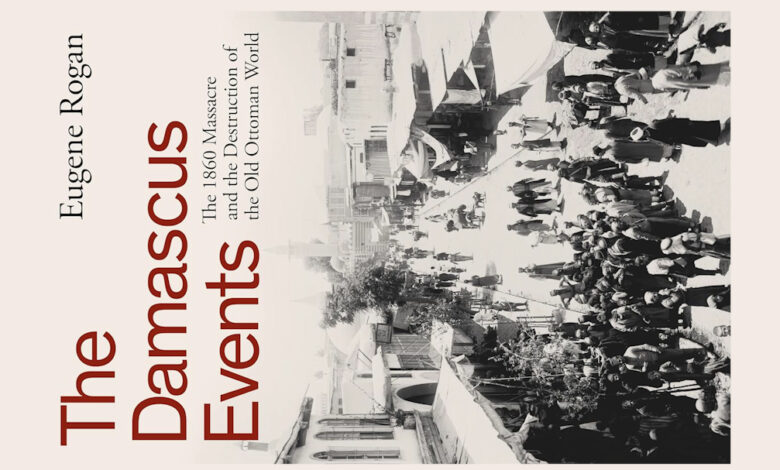

وفي كتابه الصادر باللغة الإنكليزية سنة 2024 بعنوان أحداث دمشق مذبحة 1860 وتدمير العالم العثماني القديم[2] يتناول المستشرق والمؤرخ البريطاني يوجين روغان الخلفية التاريخية، الاقتصادية، السياسية والاستعمارية وراء وقوع هذه الأحداث المروعة. فتش روغان في مصادر عديدة من تلك الحقبة، كالمراسلات الدبلوماسية والأوراق القنصلية، وشهادات الشهود. وركز روغان بشكل رئيس على المذكرات الشخصية التي كتبها ميخائيل مشاقة عن المجزرة، بالإضافة إلى المراسلات التي كتبها مشاقة في معرض عمله، حينما كان يعمل نائب قنصل للولايات المتحدة الأمريكية وكتب هذه المراسلات لرئيسه ج. أوغسطس جونسون المقيم في بيروت آنذاك.

ثانيًا: أهمية الكتاب

إن أحداث 1860 دمشق شغلت العديد الباحثين خصوصًا في الآونة الأخيرة؛ فقد تناول العديد من المؤرخين والباحثين هذه الأحداث من منظورات وسياقات مختلفة؛ وذلك اعتمادًا على روايات شهود عيان عاصروا المجزرة، أو ممن نجوا منها. ويكمن الفرق الذي يميز بحث كل واحد منهم عن الآخر بالحافز الشخصي الذي يقف وراء دافع كل واحدٍ منهم للكتابة عن هذه الأحداث المؤلمة. فبالنسبة إلى الباحث السوري سامي مروان المبيض، والذي ينتمي إلى المدينة نفسها، يبدو أن حافزه وطنيًا؛ إذ يقر في مقدمة كتابه أن الرغبة في الاعتراف بالجزء السلبي من ماضي المدينة بغية التعلم منه[3] هو ما دفعه لكتابة كتابه الذي صدر عام 2021 بعنوان نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860. أما الباحثة رنا أبو مؤنس التي صدر لها عن مطابع بريل اللندنية عام 2022 كتابًا باللغة الإنكليزية بعنوان العلاقات الإسلامية المسيحية في دمشق في ظل أعمال الشغب عام 1860 فيبدو أن الحافز لديها تحليليًا بحتًا. وتستبعد أبو مؤنس البعد الديني كسبب مباشر للمذبحة، على الرغم من أن معظم مرتكبي المذبحة من المسلمين وكل ضحاياها من المسيحيين؛ فالدين بحسب أبو مؤنس كان عاملًا مؤثرًا وليس سببًا مباشرًا. أما السبب المباشر وراء تلك الأحداث فهو الاقتصاد[4].

وعلى الرغم من وفرة الكتابات عن المذبحة، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية كتاب يوجين روغان، موضوع هذه المراجعة. ويمكن اعتبار كتاب روغان تجميعًا للأجزاء المختلفة للصورة التاريخية للحدث. فالكتاب يتميز عن الكتب والدراسات التي صدرت قبله وتناولت الأحداث نفسها، بشغف الكاتب للإلمام بكافة جوانب الأسباب التي أدت إلى وقوعها، والوقوف على سياقاتها المتعددة، دينيًا، اجتماعيًا، اقتصاديًا، سياسيًا واستعماريًا. فاعتمد يوجين على مذكرات مشاقة كمصدر أساسي لبحثه، وذهب إلى البحث والتنقيب في معظم الأوراق التي عاصرته؛ وذلك لتحقيق مذكرات مشاقة ووضعا في سياقها التاريخي الصحيح. جمع الكاتب أوراق ومراسلات مشاقة القنصلية من الأرشيف الوطني الأمريكي، ثم سافر إلى دمشق فكان يقضي وقته بين مكتبتها الوطنية ومكتبة المعهد الفرنسي في دمشق بحثًا في أرشيفهما عن أوراق لتلك الحقبة، سواء أكانت شهادات عيان أو مراسلات قنصلية ودبلوماسية فرنسية عن تلك الحقبة. كما زار أرشيف الجامعة الأمريكية في بيروت لجمع الأطروحات التي تتناول الموضوع نفسه، ثم اتجه يوجين إلى إسطنبول للبحث في الأرشيف العثماني عن أحوال السلطة العثمانية قبل وبعد المجزرة وردة فعلها تجاه تلك الأحداث. وبالإضافة إلى مذكرات مشاقة، وقف يوجين على شهادات شخصيات بارزة في المدينة عاصرت المذبحة، وكان لها دور في حماية المسيحيين في المدينة، في مقدمتهم الأمير عبدالقادر الجزائري (ص ص12-13).

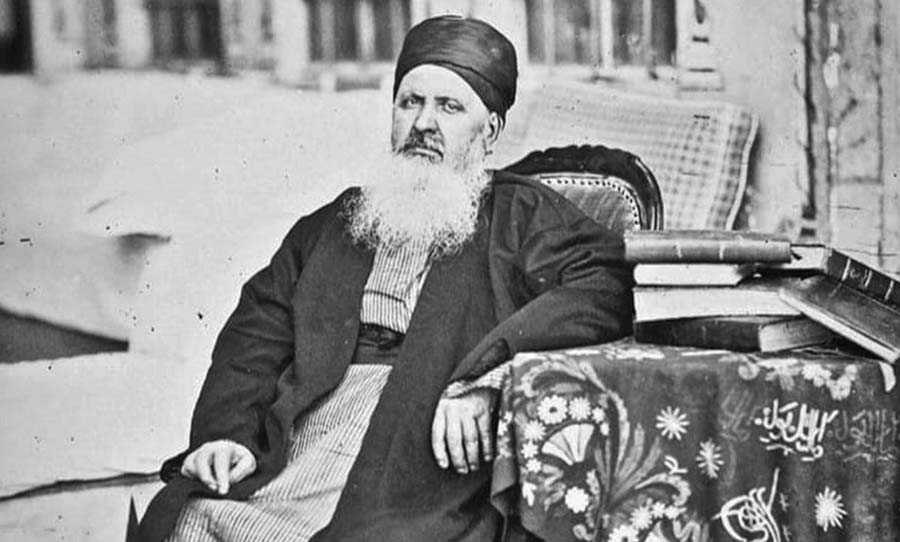

ثالثًا: تعيين ميخائيل مشاقة نائب قنصل للولايات المتحدة في دمشق

لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر بتلك القوة التي تنافس القوى الأوروبية في أراضي الدولة العثمانية، ولم يكن لها سوى نصيب هامشي من التجارة في دمشق أمام توغل البريطانيين والفرنسيين فيها. ولذلك، فقد أراد السفير الأمريكي في لبنان ج. أوغسطس جونسون افتتاح بعثة دبلوماسية في دمشق من أجل تسهيل التجارة الأمريكية فيها. وقد كان من المعتاد أن توظف البعثات الأجنبية في أراضي الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر دبلوماسيين محليين من المسيحيين أو اليهود كممثلين لها لدى السلطات العثمانية. وكان ميخائيل مشاقة (1800-1888)، المولود في لبنان لأسرة يونانية كاثوليكية، ويعيش منذ عام 1834 في دمشق، وهو من أفضل الأشخاص تعليمًا في المدينة وأكثرهم كفاءة لتولي المهام القنصلية للولايات المتحدة الأمريكية هناك (ص ص18-19). يصف يوجين مشاقة في مقدمة كتابه بأنه: “كان رجل نهضة حقيقي، عمل في قصور أمراء لبنان وتدرب كطبيب. نشر العديد من الكتب والرسائل في اللاهوت والفلسفة وحتى في نظرية الموسيقى العربية. ومن أشهر أعماله هو تاريخ سوريا ولبنان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر” (ص2).

بدأ مشاقة حياته المهنية، عندما كان في السابعة عشر من عمره، عندما رافق أخواله في سفرهم للتجارة إلى دمياط، وتعلم منهم أساليب التجارة. ودخل العمل السياسي في سن مبكرة حينما عمل في قصر آل الشهابي، العائلة التي تحكم جبل لبنان منذ العام 1697. ومن خلال عمله هذا، بنى خبرة سياسية جيدة بالإضافة إلى شبكة علاقات واسعة مع شخصيات عامة في المنطقة من مختلف المجتمعات الدينية، الدروز، المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك، الشيعة والسنة. وعندما دخل الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا إلى سوريا ولبنان عام 1831 ووقف الشهابيون بقيادة الأمير بشير الثاني الشهابي مع إبراهيم باشا، ورافق مشاقة الشهابيون في الحملة العسكرية إلى دمشق. ومع وقوع عدد كبير من الجرحى في معركة حمص في الجيش المصري عاد مشاقة إلى ممارسة مهنته الثالثة، وهي الطب، حيث درس مشاقة مبادئ الطب من الكتب المترجمة إلى العربية عام 1828 حينما عانى لأشهر من مرض الملاريا، كما أنه كان أثناء خدمته لدى الأمير بشير الثاني الشهابي يرافق الطبيب الإيطالي الخاص بالأمير بشير وتعلم منه بعض الخبرة الطبية. وبسبب قلة الأطباء والأعداد الكبيرة من الجرحى في معركة حمص 1832 فحتى مجرد رجل عادي مع معلومات طبية أساسية ينفع أن يكون طبيبًا (ص25).

وفي عام 1834 قرر مشاقة الإقامة نهائيًأ في دمشق، فعمل فيها كطبيب وتزوج ابنة ميخائيل فارس، أحد وجهاء الطائفة الكاثوليكية اليونانية في دمشق. بنى مشاقة شبكة علاقات واسعة مع وجهاء المدينة، وأصبح محط احترام الجميع. حينما قرر السفير الأمريكي في لبنان جونسون افتتاح قنصلية في دمشق عام 1859، لم يكن ليجد أفضل من ميخائيل مشاقة للعمل كنائب للقنصل؛ فالرجل معروف بحنكته السياسية، خبرته التجارية التفاوضية، وشخصيته الكاريزمية الاجتماعية في المدينة. علاوةً على أنه محط دعم البعثات التبشيرية البروتستانتية لهذا المنصب، فالرجل كان متمرّدًا على تعاليم الكنيسة الكاثوليكية الشرقية بعد ما تأثر بكتابات رواد التنوير الأوروبي التي ترجمتها البعثات التبشيرية نفسها للغة العربية. وقد أوصت البعثة التبشيرية الأمريكية به فجاء في تقريرها، تعليقًا على نقاش ديني حاد جرى بين مشاقة وبين البطريرك الكاثوليكي المحلي: “صديقنا السيد مشاقة، ربما يكون أكثر علمانيي البلد ذكاءً، والبطريرك هو أكثر رجال الدين علمًا. كان النقاش بينهما بمثابة معركة بين العمالقة حيث جذب الانتباه من جميع الجهات وباهتمام كبير لما يجري بينهما” (ص28).

رابعًا: السياق التاريخي للمذبحة

التزمت دمشق في العلاقة بين الأغلبية المسلمة والأقليات غير المسلمة في دمشق بشكل صارم بقواعد الشريعة الإسلامية خلال فترة الحكم العثماني. وقد احترم المسلمون بشكل كامل حياة وممتلكات السكان المسيحيين واليهود، وكان المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون في نفس الأحياء، ويمارسون نفس الأعمال، وكانت متاجرهم مختلطة في الأسواق. ومع ذلك، فإن المساواة في الأعمال والعلاقات المالية لم تكن لتشمل العلاقات الاجتماعية، فقد كانت الأغلبية المسلمة في المدينة تفرض قواعد صارمة للسلوك واللباس على المسيحيين واليهود، وتؤكد تفوق المسلمين على غير المسلمين. ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر حينما خضعت دمشق لسيطرة إبراهيم باشا، بدأت المدينة تشهد تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة من شأنها أن تحول النظام الاجتماعي التقليدي، وتخلق جوًّا من التوترات بين المسلمين وغير المسلمين.

1- القنصليات الغربية في دمشق منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر:

كان لكل القوى الغربية قنصليات في مصر تحت حكم محمد علي، وبعد أن أصبحت سوريا تحت سيطرته أصبحت الفرصة سانحة لهذه القوى لافتتاح قنصليات لها في دمشق. وفي الواقع كانت بريطانيا قد عينت ويليام فارين قنصلًا لها في دمشق منذ 1830، لكنه لم يجرؤ على دخول المدينة حتى عام 1834 تحت حماية قوات محمد علي؛ وذلك لأن النخب الدمشقية كانوا يشعرون بالريبة تجاه القنصليات الأوروبية ويكنّون لها البغضاء. وقد اعتبرت جريدة التايمز البريطانية دخول فارين إلى دمشق وقتها انتصارًا؛ إذ وصفت مشهد دخوله المدينة في تقريرها الإخباري: “اصطف المتفرجون على جانبي شوارع المدينة، وكانت نوافذ وأسقف المنازل مزدحمة وكان الناس يقفون حتى اثنين وثلاثة على حواف المحلات التجارية. لم يسبق أن شاهد أحد مثل هذا المشهد في دمشق، والتي ظلت منزهة عن اللباس والعادات الأوروبية، واعتبارها مدينة مقدسة حتى دخول السيد فارين. ولم يكن يُسمح لأي شخص قبل الآن بدخولها على ظهر حصان” (ص58). وكانت مسألة دخول غير المسلم إلى دمشق مسألة حساسة بالنسبة إلى المسلمين؛ إذ إنه من بين القيود الاجتماعية على غير المسلمين بأنه لم يكن مسموحًا لغير المسلمين بركوب الخيل حتى لا ينظر إلى المسلم من مكانة أعلى.

وتبع افتتاح القنصلية البريطانية في دمشق افتتاح قنصليات أجنبية أخرى، فافتتح الفرنسيون قنصلية عام 1839، وتبعتها النمسا عام 1840، والروسية عام 1846، وافتتحت الإمبراطورية البروسية (الألمانية) قنصلية لها عام 1849، وفي الخمسينيات من القرن نفسه افتتحت هولندا واليونان قنصليات لها في المدينة. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت آخر الواصلين تقريبًأ حينما افتتحت قنصليتها عام 1859 في دمشق وعينت ميخائيل مشاقة نائبًا قنصليًا لها هناك.

2- التجارة الغربية في دمشق:

كانت الدول الأوروبية ترغب في افتتاح قنصليات لها في دمشق لأغراض تجارية أكثر منها لأغراض دبلوماسية. فكانت دمشق وحلب أهم المراكز التجارية في الشرق في تلك الفترة، وكانت أسواق المدينتين الأكثر ربحية. وفي غضون سنوات قليلة، تمكن القناصل الأوروبيون كل منهم بتعزيز تجارة بلده في سوريا، وتحصيل امتيازات تجارية وإعفاءات ضريبية لمواطنيه التجار من الدولة العثمانية، على حساب تجار المحليين في دمشق. فقد تدفقت الأقمشة القطنية والصوفية الأوروبية إلى دمشق، وقد كانت أرخص بكثير من تلك المصنعة محليًا، وهذا ما ترك أثر سلبي كبير على الصناعة المحلية للأقمشة. بالإضافة إلى ذلك، فقد واجه النساجون المحليون مشكلة ثانية في صعوبة تأمين المواد الخام، حيث كان التجار الأوروبيون يشترون القطن الخام والصوف والحرير لملء سفنهم كي لا تعود فارغة إلى الديار؛ وذلك تسبب بإزاحة الكثير من النساجين المحليين من السوق، وساهم في إفقار الكثير من التجار خصوصًا المسلمين. (ص61).

3- تحول قوافل الحج عن الطرق البرية إلى الطرق البحرية بفعل السفن البخارية الأوروبية:

ليست البضائع وحدها ما كان يغري البريطانيين والفرنسيين في الشرق، وإنما قطاع النقل البحري أيضًا. في عام 1835 أسس البريطانيون أول مركز للشحن بالبخار إلى الشرق عبر المتوسط، تبعهم الفرنسيون عام 1837، والنمساويون عام 1839، وبحلول عام 1841 كان هناك أكثر من خمس وسبعين سفينة بخارية أوروبية تبحر في المتوسط. وكانت الرحلات عبر السفن البخارية أكثر أمانًا ويقينًا من السفن الشراعية من جهة، ومن جهة ثانية خفضت أوقات الرحلات بشكل كبير. ونمت السفن البخارية على مدار أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر بشكل كبير، ما ساهم في خفض تكاليف السفر والشحن. كان من شأن ذلك أن يتحول الكثير من المسلمين لأداء فريضة الحج عبر البحر عن الطرق البرية التقليدية التي تمر من دمشق. فانخفض عدد الحجاج الذين يدخلون دمشق كل عام من حوالي عشرين ألف سنويًا إلى حوالي ستة آلاف بحلول عام 1845، وفي مطلع الخمسينيات أفاد القنصل الفرنسي في دمشق بأن عدد القوافل المغادرة من دمشق لم تتجاوز الألفين وخمسمائة حاج. كان لذلك تداعيات سلبية على التجارة المحلية، حيث كانت القوافل التجارية ترافق قوافل الحجاج القادمة من الشرق، فكانت الأسواق الدمشقية تزدهر ذهابًا وإيابًا من قوافل الحج. بالإضافة إلى ذلك، كان لانخفاض قوافل الحج التي تمر من دمشق آثار ثقافية وروحية مرتبطة بالمدينة، حيث كانت تُقام احتفالات ثقافية ودينية كبيرة ابتهاجًا بقوافل الحجاج التي تمر من المدينة، فكانت هذه الاحتفالات تتقلص سنويًا (ص63).

4- تنامي قوة الأقليات في دمشق:

ربما يكمن التغيير الأهم في المدينة هو تنامي قوة الأقليات الدينية، والذي يمكن النظر إليه كنتيجة للتغييرات السابقة. حينما سيطر إبراهيم باشا على دمشق عام 1832، أدخل مفاهيم المساواة القانونية بين المسلمين وغير المسلمين. وشكلت هذه المفاهيم، التي تم العمل بها بشكل فعلي في مصر، بمثابة صدمة للمسلمين في دمشق، وأثارت استياءهم بشكل كبير. ويصف المستشرق الفرنسي ألفونس دو لامارتين تلك الفترة: “المسلمون في دمشق كانوا مستائين من المساواة التي شرعها إبراهيم باشا بينهم وبين المسيحيين. كما أن بعض المسيحيين استغلوا التسامح الذي تمتعوا به لإهانة أعدائهم بانتهاك عاداتهم وأعرافهم بشكل مباشر، ما أذكى مرارة التعصب بين المسلمين” (ص65). لم تكن إصلاحات إبراهيم باشا وحدها من عزز من قوة الأقليات، إنما توسع التجارة الأوروبية في دمشق. فقد اعتمد التجار الأوروبيون على عملاء محليين لإدارة تجارتهم، وقد كان الأوروبيون المسيحيون ومثلهم اليهود يوظفون أبناء دينهم للعمل لديهم في إدارة شؤونهم التجارية.

وإن أحداث دمشق الدموية 1860 لم تكن حدثًا منفصلًا، إنما جزء من أحداث عنف طائفية أوسع في أماكن عدة من أرجاء الدولة العثمانية خصوصًا بين المسيحيين والمسلمين منذ القرن التاسع عشر. فمنذ أربعينيات القرن التاسع عشر، شهد جبل لبنان صراعا طائفيا بين سكانه الدروز والموارنة. فقد سكن الدروز والموارنة لبنان عبر التاريخ جنبًا إلى جنب، وقد خضع لبنان تاريخيًا لسيطرة العوائل الدرزية. وفي القرن السابع عشر اكتسب الموارنة الحماية الفرنسية بوصفهم مجتمعا كاثوليكيا، لكن فرنسا عززت علاقتها بالموارنة منذ القرن التاسع عشر لحماية مصالحها الإمبراطورية في شرق المتوسط. وبعد خروج قوات إبراهيم باشا من سوريا ولبنان سعى الموارنة عام 1841 بقيادة البطركرية في لبنان إلى تأسيس نظام جديد يهيمن عليه المسيحيون تحت قيادة أمير ماروني وطرد الدروز من جبل لبنان بالكامل، ما أدى إلى موجة أولى من الأحداث الطائفية راح ضحيتها أكثر من 250 قتيل من الطرفين (ص103-106).

5- معارضة التنظيمات العثمانية:

مع بدايات القرن التاسع عشر، أصبحت الدولة العثمانية في حالة ضعف اقتصادي وعسكري أمام جيرانها الأوروبيين، كما لم تعد قادرة على ضبط المتمردين في الداخل. وانخفضت كفاءة الجيش بشكل كبير نتيجة عجز موارد الدولة الحالية على إمداد الجيش بالتمويل الكافي. أدرك العثمانيون حينها أن الدولة في حاجة إلى إصلاحات ضرورية، خصوصًا في المؤسسة العسكرية لرفع كفاءة الجيش، وإصلاح الجهاز الإداري ليستوعب قوانين ضريبية حديثة ترفد خزينة الدولة بالموارد المالية اللازمة. كما كان هناك حاجة ماسة لتحديث التعليم لتزويد الدولة بموظفين أكثر كفاءة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. في عام 1839 أطلقت الدولة مرسوم التنظيمات، والتي كانت بداية عصر جديد من الإصلاح لتحويل الإمبراطورية العثمانية من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية. وركز المرسوم على ثلاث نقاط رئيسة؛ الإصلاح الاجتماعي والمساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية، الإصلاح المالي وإنشاء نظام ضريبي جديد، وإصلاح شروط الخدمة العسكرية (ص79-80).

ولاقت التنظيمات العثمانية معارضة شديدة من رعايا الدولة، حينما بدأت هذه التنظيمات تمسّ حياتهم اليومية. فقد قاوم الرعايا العثمانيون جهود الدولة لتسجيل أسماءهم في سجلات الدولة بسبب خوفهم من الضرائب والتجنيد الإجباري. وتهرب المزارعون من تسجيل أراضيهم في سجلات الدولة لأطول فترة ممكنة. كما ندد المسلمون المحافظون بالتنظيمات؛ لأنها تدخل أفكارًا غير إسلامية إلى الدولة والمجتمع. وكانت القضية الأكثر حساسية هي التغييرات التي طرأت على الأوضاع القانونية للمسيحيين واليهود بموجب مرسوم الإصلاح لعام 1856، خصوصُا وأن القوى الأوروبية كانت تستخدم حقوق الأقليات على مدار القرن التاسع عشر كذريعة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية. أرادت الدولة العثمانية من مرسوم المساواة بين المسلمين وغير المسلمين أن تكف يد الدول الأوروبية عن التدخل في شؤونها الداخلية بحجة حماية الأقليات. لكن من جهة أخرى، كان هذا المرسوم هو المرسوم الأول من مراسيم الإصلاح الذي يتعارض مع حرفية النص القرآني الذي ينص على التمييز بين المسلمين وغير المسلمين (ص87).

خامسًا: رؤية نقدية في الكتاب

يمثل الكتاب إضافة مهمة إلى البحث التاريخي ليس في أحداث المذبحة فحسب، وإنما في تاريخ سوريا ولبنان خلال الحكم العثماني؛ إذ رجع الكتاب للتمحيص في تاريخ المنطقة منذ القرن الثامن عشر؛ وذلك من أجل فهم أحداث مذبحة من خلال سياقاتها التاريخية بشكل دقيق ومدروس. ومذبحة دمشق 1860 بالنسبة إلى الكتاب هي جزء من صورة أكبر في تاريخ الدولة العثمانية، ونتيجة من نتائج عدة لما كان يجري في تلك الحقبة من تحولات كبيرة في الشرق العثماني وعلاقته مع الغرب الأوروبي على حد سواء. ومذبحة دمشق ليست حدثا منفصلا بذاته، وإنما جزء من أحداث عنف طائفية، خصوصًا بين المسلمين والمسيحيين، ضربت عدة أجزاء في الدولة العثمانية منذ القرن التاسع عشر. ولا يمكن البحث في الأسباب الخاصة وراء هذا الحدث فحسب دون البحث في الأسباب الكامنة وراء هذه الأحداث بشكل أعم وأوسع. وهذا ما فعله يوجين روغان في هذا الكتاب؛ إذ إنه حقق أولًا في شهادة مشاقة عن المذبحة، ثم وضع هذا الحدث في سياقاته التاريخية الدينية، السياسية، الاجتماعية والاستعمارية.

يؤخذ على الكتاب بأنه يفسر حرب لبنان الأهلية (1975-1990) على أنها امتداد بشكل أو بآخر للأحداث الطائفية الدموية في لبنان وسوريا خلال الحكم العثماني في الربع الثاني من القرن التاسع عشر. يرى يوجين أن السلطات العثمانية كانت تترك إدارة شؤون المناطق للسلطات المحلية العشائرية والزعامات القبلية. ولم يكن لدى هؤلاء سياسة أيدلوجية في إدارة نزاعاتهم مع بعضهم البعض، ولا في إدارة نزاعاتهم مع السلطة العثمانية، واتبع هؤلاء الزعماء السياسة الواقعية في إدارة علاقاتهم مع الدولة العثمانية من جهة وفي إدارة شؤون مناطقهم من جهة أخرى. وقد جرت حرب لبنان الأهلية عام 1975 بشكل مشابه لما جرى في لبنان وسوريا من أحداث عنف طائفي في القرن التاسع عشر (ص9). ويبدو أن يوجين يبني تفسيره هذا اعتمادًا على مبدأ الحتمية التاريخية الذي يقول إن التاريخ البشري لا يمكن أن يسير إلا بالمسار الذي سار به في ظل الظروف والسياقات التي حدثت به. وهذا، برأيي، خطأ يقع فيه العديد من المستشرقين والمحللين الغربيين في معرض تفسيرهم للأحداث المعاصرة في الشرق وربطها في سياقات تاريخية غير كافية بمفردها لتقديم إجابات وافية عن الأحداث المعاصرة. فالزعامات اللبنانية المشاركة في الحرب الأهلية (1975-1990)، كانت تدير شؤونها بسياسات أيدلوجية إلى حد كبير. وهذا يخالف مبدأ الحتمية التاريخية الذي يعتمده يوجين لتفسير الحرب الأهلية اللبنانية نهايات القرن العشرين بناءً على أحداث القرن السابق.

المراجع:

*- بلغة أجنبية:

Rogan. Eugene, The Damascus Events: The 1860 Massacare and the Destruction of the Old Ottoman World, (UK: Penguin Books, 2024).

Abu-Mounis. Rana, Muslim-Christian Relations in Damascus amid the 1860 Riot, (London: Brill, 2022).

*- بلغة عربية:

المبيض. سامي مروان، نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860، ط1، (بيروت: دار الريس، 2021).

[1] سامي مروان المبيض، نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860، ط1، (بيروت: دار الريس)، ص17-20

[2] Eugene Rogan, The Damascus Events: The 1860 Massacare and the Destruction of the Old Ottoman World, (UK: Penguin Books, 2024).

[3] سامي مروان المبيض، نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860، ط1، (بيروت: دار الريس)، ص12

[4] Rana Abu-Mounis, Muslim-Christian Relations in Damascus amid the 1860 Riot, (London: Brill), 2022

———————————

كتاب “أحداث دمشق: مذبحة 1869 ونهاية العالم العثماني القديم”/ محمد تركي الربيعو

شكل عام 1860 نقطة تحول كبيرة في حياة المشرق العربي، إذ شهد هذا العام ما عرف بالمذابح والحروب الأهلية التي عاشها جبل لبنان بين الدروز والموارنة، ولاحقا في دمشق عندما قامت مجموعات كبيرة من أهالي المدينة المسلمين بشن هجوم على محال وبيوت المسيحيين مما أسفر عن مقتل الآلاف يومها.

وكان المؤرخ الراحل الشهير (من أصول لبنانية) ألبرت حوراني قد اعتبر -خلال تدريسه لطلابه في جامعة أكسفورد التي بقي يدرس فيها حتى تقاعده- أن عام المذبحة هو الحدث الذي أسس للشرق الأوسط الحديث. ولعل اختيار حوراني لهذا التاريخ بدلا من تواريخ أخرى مثل تاريخ الاحتلال الفرنسي لمصر عام 1798، أو صعود محمد علي باشا عام 1805، أو فترة التنظيمات العثماني 1839 قد يعود للدور المركزي الذي لعبته أحداث 1860 في موطن أجداده في لبنان، كونه مثل البداية لما عرف بمتصرفية جبل لبنان وتقاسم السلطة على أساس طائفي بين الدروز والمسيحيين، وهو تقاسم بقي يحكم حياة اللبنانيين حتى أيامنا هذه.

بعد رحيل حوراني 1993 ورث عدد كبير من المؤرخين دورة التاريخ التي وضعها حوراني، مثل المؤرخ السوري زهير غزال الذي وجد أن مذبحة دمشق بدت بمثابة البداية لتراجع دور القوى المحلية وتشكل جذور المناخ الاستبدادي في سوريا المعاصرة.

ويُعتبر المؤرخ البريطاني يوجين روغان واحدا أيضا ممن ورثوا رؤية حوراني في أكسفورد، مع ذلك فقد لاحظ روغان أن نتائج ما حدث في دمشق لم يكن شبيها بما حدث في جبل لبنان على صعيد التقسيمات الطائفية، وإنما كان الحدث بمثابة تحول في تاريخ المدينة الحضري والاجتماعي. وربما هذا الشغف بلحظة 1860 قاده في بدايات مشواره التأريخي 1988 إلى مراسلات نائب القنصل الأميركي في دمشق ميخائيل مشاقة المجهولة، وهي مراسلات كتبت في الفترة بين 1859 – 1870.

من هو ميخائيل مشاقة؟

كان مشاقة 1800 – 1888 قد ولد في عائلة لبنانية، وعمل في مهن عديدة، قبل أن يستقر به الحال لاحقا في مهنة الطب بدمشق. عرف باهتماماته المتعددة في التاريخ والرياضيات والموسيقى، وترك لنا في هذا السياق كتابه الشهير “الرسالة الشهابية في الصناعة الموسيقية” – 1866، إلا أن المراسلات التي عثر عليه روغان في إحدى المكتبات الأمريكية -وهي مدونة باللغة العربية- تكشف لنا عن جانب آخر غالبا ما أهمل في حياة مشاقة.

إذ يُلاحَظ -مثلا في التعريف الذي خصصته ويكيبيديا لمشاقة- عدم وجود أي إشارة إلى كونه عمل في السياسة والقنصلية الأمريكية بدمشق، بينما تكشف لنا الأوراق الجديدة أنه عين نائبا للقنصل عام 1859، وظل لسنوات يرسل تقارير عن أحوال المدينة، وأهمها ربما ما جرى في مذبحة 1860. اذ تمكن مشاقة وبعد عدة أيام من المذبحة، من كتابة وإرسال تقارير حول ما جرى، وهو ما يكسب مراسلاته أهمية خاصة، كونها لم تكتب بعد الحادثة بسنوات، وإنما بأيام قليلة، مما يوفر لنا شهادة حية وجديدة حول ما جرى، كما أن ما ميز هذه المراسلات هو أنها بقيت ترسم صورة عن السياسات الحضرية والقانونية التي سنها العثمانيون في المدينة بعد المذبحة ولمدة عشر سنوات.

بين 1860 وأيلول/سبتمبر 2001

بعد اكتشاف روغان بسنوات لمراسلات مشاقة قرر السفر إلى دمشق لإعداد كتاب حول المذبحة، لكن الحظوظ أيضا لم تحالفه في هذه المهمة. فأثناء تجوله في أحد شوارع حي باب توما -والذي جرت به المذبحة- إذا بالأخبار تتحدث عن تفجير طائرات في أبراج نيويورك. بدا عام 2001 نقطة تحول شبيهة بتحول عام 1860 على صعيد الشرق الأوسط، وحتى على صعيد مؤلفات روغان. إذ اعتقد في تلك اللحظة أنه من المهم تحدي الافتراضات الكامنة وراء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على الإرهاب، من خلال كتابة تاريخ العالم العربي للقارىء العام.

ولذلك قرر تأجيل الكتابة عن دمشق 1860 والانصراف لإعداد كتابه الشهير عن العرب. بعد ذلك أكمل روغان كتاباً آخرَ عن العثمانيين في فترة الحرب العالمية الأولى، وربما ما ميز كتابه هذا هو أنه جاء بيوميات وأوراق جديدة لجنود عثمانيين كتبوها خلال الحرب.

“في عام 1870 عكف مشاقة على كتابة مذكراته، تحدث فيها عن حياته العائلية، وعالج في الجزء الخامس والأخير ما حدث في دمشق والجهود اللاحقة التي بذلها العثمانيون لإعادة بناء المدينة ودمج المسيحيين مرة ثانية. لكن ما يلفت نظر روغان أن مشاقة في تقاريره القنصلية بدا غاضبا من المسؤولين العثمانيين، بينما نراه في مذكراته يدين الضحايا المسيحيين بدلا من الموظفين المحليين العثمانيين أو مسلمي المدينة، إذ كان عليهم كما يعتقد أن يظهروا احتراماً أكبر للمسلمين وللسلطة العثمانية. كما نراه يثني على موقف العثمانيين لما جلبوهم من استقرار. يعتقد روغان أن رؤية مشاقة الأولى الراضية عن سياسات العثمانيين، لا تعكس أي اقتراب، بقدر ما تمثل مناخ مرحلة ما بعد المذبحة وسياسات فؤاد باشا، والتي خلقت قناعات جديدة لدى أبناء المدينة قائمة على التعايش”.

مذابح سوريا ما بعد 2011

كان روغان قد نشره كتابه عن العثمانيين في عام 2015 في مئوية الحرب العالمية الأولى، والتي قتل فيها جده في معركة جناق قلعة قبل وصوله لشواطىء إسطنبول. وفي ذات العام كانت سوريا تعيش في دوامة أتون حرب واسعة. وربما هذا ما جعله يقرر العودة لأوراق مشاقة، والكشف عنها في كتابه الأخير ( أحداث دمشق: مذبحة 1860 ونهاية العالم العثماني القديم).

يعتقد روجين أنه مع بدايات القرن التاسع عشر ظهرت الحركات القومية الانفصالية وانخرط المسيحيون وجيرانهم المسلمون بدءا من اليونان في عام 1821 في مذابح متبادلة، وأصبحت الإبادة هي الحل الناجع للعثمانيين في مرات عديدة. وبالانتقال إلى دمشق الثلاثينيات تبدو مدينة محافظة رافضة لدخول الغرباء. وهو ما نراه من خلال امتعاضهم من قرارات إبراهيم باشا 1832 – 1840 والتي سمحت للمسيحيين بالحصول على بعض الحقوق مثل ركوب الخيل، وإدخال القناصل الأوروبيين.

استمر العثمانيون لاحقاً في إعطاء الامتيازات للقنصليات والمحسوبين عليهم من مسيحيي المدينة، مما فاقم من غضب النخب المحلية المسلمة، والتي وجدت أن الحكومة المركزية تعمل لغير صالحهم، وفاقم تدفق الأقمشة القطنية الأوروبية الرخيصة -إلى أسواق دمشق- من غضب شرائح دمشقية واسعة ممن كانت تعمل في مهنة النسج (النويلاتية). مع ذلك لم يكن هناك ما يوحي بأن مذبحة قادمة في أفق المدينة. وربما جاء العامل الأهم في ما عُرِفَ بمذابح الدروز والمسيحيين في جبل لبنان، والتي يبدو أن صداها وصل لدمشق في عام 1860. فبعد سيطرة الدروز على مدينة زحلة في ذات العام احتفل الدمشقيون في الأسواق بما اعتبروه نصرا على المسيحيين وحلفائهم الأوروبيين.

أطفال مسلمون يكنسون باب توما

في ظل هذه التوتر تذكر بعض الأخبار قيام بعض الشبان والأطفال برسم الصلبان في أحياء المسيحيين وإجبار البعض على الدوس عليها. وعلى إثر هذه الحادثة قامت السلطات المحلية العثمانية باعتقال الأطفال والشبان وأجبرتهم وهم مقيدون من أرجلهم بحمل مكانس والسير بها نحو الأحياء المسيحية لكنسها. وهنا ثارت المدينة اندفع المسلمون نحو الأحياء المسيحية داخل المدينة القديمة لتقع واحدة من أكبر المجازر التي عرفتها مدينة دمشق في القرن التاسع عشر.

9 تموز/يوليو يوم المذبحة

في 9 تموز/ يوليو حوصر منزل مشاقة وباقي المسيحيين في حيي باب توما وباب شرقي، واقتحم مقاتلون دروز ومسلمون منازل المسيحيين. أخذت زوجة مشاقة تقبل أرجل المهاجمين كي لا يقتلوهم. لم تنفع كل هذه الدعوات وقام رجل بضرب ابنة مشاقة بفأس فأصابها، كما أصيب زوجها بجرح خطير في رأسه. يومها ذُبح الرهبان والكهنة ولم تنجُ كنيسة أو دير داخل أسوار المدينة.

في هذه الأثناء، اكتفى الجنود العثمانيون بالتفرج، وشارك بعضهم أيضا في عمليات القتل. بينما تدخل الأمير عبد القادر الجزائري برفقة 1100 مقاتل جزائري دُفِعَت رواتبهم من قبل القنصلية الفرنسية.

ويبدو الدمشقيون في رواية روغان غير مكترثين بمكانة الجزائري الرمزية، إذ طالبوه بتسليم المسيحيين وعدم التدخل بشؤون المدينة. وقد أسفرت ثمانية أيام من العنف عن مقتل ما يقارب الـ5000 آلاف مسيحي، نصفهم من دمشق، والباقون لاجئون من بلدات وقرى لبنان.

فؤاد باشا: تحطيم دمشق القديمة

وشكل ما جرى “لحظة إبادة جماعية” وفق تعبير روغان، ولذلك جرى إرسال وزير الخارجية فؤاد باشا كممثل خاص للسلطان للتحقيق في ما جرى، خاصة وأن اسطنبول دعت إلى ضرورة الإسراع في معاقبة المذنبيين خوفا من من احتلال الأوروبيين لسوريا.

وعند وصول قوات فؤاد باشا لدمشق قامت قواته باعتقال 1000 رجل تقريباً -من بينهم وجهاء محليون- وأمر بإعدام أكثر من خمسين سجينا وترك جثثهم معلقة طوال اليوم في شوارع المدينة ، كما صدر قرار لاحقاً بقتل 110 جندي محلي في ساحة المدينة.

بدا فؤاد مصرا على تطبيق سياسات أكثر قسوة وإعادة الحياة للمدينة، لكن الوضع المالي لدمشق لم يكن يسمح بتطبيق إجراءات إعادة الإعمار، وظلت دمشق في هذه الفترة في مهب الريح، تعاني من ازدياد انتشار البغايا في شوارعها. ولذلك عمل فؤاد على الاتصال بمدحت باشا حاكم مقاطعة نيش في صربيا الحديثة والتي عانت من توترات طائفية مشابهة. وكانت النتيجة تحويل دمشق إلى مركز لولاية سوريا، مما سمح لها بتحصيل إيرادات وضرائب كبيرة من المناطق الأخرى.

وبذلك تمكن الموظفون العثمانيون من تنشيط المجتمع والاقتصاد وبناء أسواق جديدة وإنشاء مدارس. وقد كان لهذا التطور السريع تأثير كبير على العلاقات الاجتماعية في المدينة، ففي داخل المباني الحكومية الجديدة، أخذ مسيحيون ومسلمون ويهود يتلاقون كل صباح في المكاتب الحكومية في ساحة المرجة أثناء ذهابهم إلى العمل في المحاكم. وبحلول عقدين ركز الدمشقيون أعينهم بقوة على الحاضر والمستقبل بدلاً من الماضي وكان لديهم الأسباب للأمل في أن يتمتع أطفالهم بمستقبل أفضل.

في عام 1870 عكف مشاقة على كتابة مذكراته، تحدث فيها عن حياته العائلية، وعالج في الجزء الخامس والأخير ما حدث في دمشق والجهود اللاحقة التي بذلها العثمانيون لإعادة بناء المدينة ودمج المسيحيين مرة ثانية. لكن ما يلفت نظر روغان أن مشاقة في تقاريره القنصلية بدا غاضبا من المسؤولين العثمانيين، بينما نراه في مذكراته يدين الضحايا المسيحيين بدلا من الموظفين المحليين العثمانيين أو مسلمي المدينة، إذ كان عليهم كما يعتقد أن يظهروا احتراماً أكبر للمسلمين وللسلطة العثمانية. كما نراه يثني على موقف العثمانيين لما جلبوهم من استقرار.

يعتقد روغان أن رؤية مشاقة الأولى الراضية عن سياسات العثمانيين، لا تعكس أي اقتراب، بقدر ما تمثل مناخ مرحلة ما بعد المذبحة وسياسات فؤاد باشا، والتي خلقت قناعات جديدة لدى أبناء المدينة قائمة على التعايش.

تبقى هنا ملاحظة، وهي: أن كان روغان قد أعد كتابه بناء على الأوراق الجديدة، لكنه يذكر في المقدمة أن ما يحدث في دمشق اليوم لم يغب عن باله وهو يكتب عن الماضي، ولذلك يبدو أحيانا وكأنه يحاول القول إن ما جرى في تلك الفترة على صعيد معاقبة الجناة ودفع المدينة لإعادة الإعمار، قد ساهما في تجاوز المحنة الطائفية، فهل نشهد شيئا شبيها في مستقبل دمشق اليوم؟

———————————

سوريا والطائفية… هل نحن أمام أزمة أبدية؟/ محمد تركي الربيعو

تحديث 10 أيار 2025

كنا قد أشرنا في أكثر من مناسبة إلى كتاب المؤرخ البريطاني يوجين روغان الأخير«أحداث دمشق: مذبحة 1860 ونهاية العالم العثماني القديم»، ولعل من المفيد مرة أخرى العودة له، خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها سوريا هذه الأيام. فبعد سقوط نظام الأسد وموت الأبد، تبدو البلاد وهي تعيش أزمة أبدية جديدة، وفق ما يعتقده، قسم كبير من السوريين، وهذه الأزمة تتعلق بالخلافات والصراعات الطائفية، التي أخذت تشهدها في عدة أماكن من الساحل السوري، وحتى بعض الأحياء ذات الخلفية الاجتماعية الدرزية في مدينة دمشق (صحنايا وجرمانا)، إضافة إلى توتر العلاقة بين السلطة الجديدة (ذات الخلفية الإسلامية) أو «السنية»، وفق تعبير البعض أيضاً، وباقي الطوائف والإثنيات (الكردية)، التي لا تخفي مخاوفها من المستقبل، ولذلك نراها تعبر عن ذلك من خلال الدعوة لتكوين نظام أقرب ما يكون للفيدراليات، الأمر الذي لا تقبل به دمشق، وحتى أوساط واسعة من السوريين، وهو ما بات يعقد أحياناً من المشهد، لينفجر هنا وهناك، تحت مشاهد مذابح طائفية، أو صدامات طائفية، بما يوحي وكأن سوريا قد دخلت في عالم أبدي من نوع آخر، يتمثل هذه المرة بالصراع الطائفي داخلها، الذي يبدو أن لا حل قريبا له، أو قد يتفاقم، ويصل إلى لحظة لا رجعة فيها.

الخلاف الطائفي

لا يعد موضوع الخلاف الطائفي في سوريا جديدا، إذ عاشت البلاد ومنذ عدة عقود حساسيات ومشاهد طائفية متعددة، عبرت عن نفسها بأشكال مختلفة، قبل أن تتفاقم خلال سنوات الثورة والحرب، وتعبر عن نفسها أيضا بمذابح قام بها نظام الأسد، أو حلفائه (حزب الله اللبناني الشيعي، وميليشيات شيعية عراقية وإيرانية)، أو من خلال مذابح ارتكبتها بعض الميليشيات الإسلامية السلفية أيضا (داعش، النصرة) وغيرها من الجماعات الإسلامية، ولذلك فإن هناك من يقرأ ما يحدث اليوم بوصفه امتداداً لما جرى في البلاد من ناحية، وباعتباره أيضا يعكس من زاوية أخرى حالة التوتر الطائفي الذي يعيشه المشرق عموماً منذ قرن تقريبا، والذي عاد وعبّر عن نفسه خلال الحرب الأهلية في لبنان (1975ـ 1990)، قبل أن يتفاقم وينفجر بعد عام 2003 في العراق، وما عرفته الأحداث لاحقا من مذابح طائفية بين الشيعة والسنة. ولذلك تبدو هنا الطائفية وكأنها قدر هذا المشرق، وأنه لا سبيل لحلها، إلا بكسر شوكة طرف لصالح طرف آخر، قبل أن يعود الطرف المهزوم لاحقاً للأخذ بثأره. والمشكلة في هذا الرأي أنه بدلاً من النظر في الطائفية بوصفها مشكلة دنيوية، ناجمة في الأساس عن صراع قوى اجتماعية وسياسية على السلطة ومواردها، وعلى الفضاء العام عموما، تعمل على «تأبيد الطائفية» دون محاولة عقلنة هذه المشكلة والبحث عن حلول جدية. وهنا يوفر لنا المشهد التاريخي السوري، فرصة جيدة لإعادة النظر في الأزمة الطائفية السورية وكيفية حلها، وهذا ما جعلنا نشير في البداية لكتاب روغان. كان روغان في كتابه قد لاحظ نقطة أساسية نعتقد من الضروري الوقوف عندها. فخلال تقليبه في أحد الأرشيفات عن المنطقة، عثر بالصدفة على أوراق كتبها أحد أعيان دمشق المسيحيين (ميخائيل مشاقة)، الذي كتب في الطب والموسيقى، وعمل في السياسة أيضا، من خلال تسلمه لمنصب نائب القنصل الأمريكي في دمشق، خلال الستينيات من القرن التاسع عشر. وخلال هذه الفترة، كان مشاقة مكلفاً بحكم طبيعة عمله بتقديم وإعداد تقارير دورية عن الأوضاع في المدينة، للقنصل الأمريكي المقيم في بيروت. ولعل حظه العاثر، جعله يكون شاهداً على مذابح 1860، التي وقعت في دمشق بحق المسيحيين، وأدت إلى مقتل ما يقارب الـ3000 شخص على أقل تقدير. يومها عاش مشاقة ظروفاً مشابهة لما عاشه كل أهالي حي باب توما، الذي جرت في داخله المذبحة، فتعرض للطعن، إلا أن الصدفة ربما حالت دون أن يقتل مع عائلته، مثلما حدث مع مئات العائلات المسيحية الأخرى. ولأن مشاقة آنذاك، كان مسؤولاً دبلوماسياً، ولذلك لم يمر سوى أسبوع على المذبحة، حتى أخذ في كتابة تقارير للقنصل الأمريكي يعلمه بها بما جرى، وما يحدث، بوصفه شاهداً، وأحد ضحايا هذه المذبحة، وأيضاً مراقبا وعارفاً بتفاصيل المدينة والنقاشات الدائرة. ومع هذه التقارير، التي كشف عنها روغان لأول مرة، نكون أمام أقدم شهادة حية عن «الطوشة»، أو مذبحة المسيحيين في دمشق. وكان من الطبيعي في ظل كتابتها بعد أسبوع، أن تعكس موقفاً ناقماً من مشاقة عن المسلمين، وما فعلوه بحق المسيحيين، كما بدا في التقرير محملاً العثمانيين مسؤولية ما جرى، وأنهم السبب الأساسي لاندلاع المذبحة، التي جاءت امتداداً أيضاً للمذابح الطائفية، التي جرت بين الدروز المسلمين والمسيحيين في لبنان، بالإضافة لعوامل أخرى داخلية يطول الحديث عنها، ويمكن العودة لفهمها من خلال مثلاً قراءة كتاب ليندا شيلشر (دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر)، والذي قدمت فيه قراءة دقيقة للأرضية المحلية التي قامت عليها المذبحة.

مسؤولية العثمانيين

لكن المفارقة الغريبة، التي لاحظها روغان هنا، أن مشاقة وبعد عقد تقريباً وأكثر من هذه المذبحة، نشر مذكراته، وتطرق لما جرى يومها، إلا أنه بدا فيها وخلافاً لتقاريره الأولى، التي حمل العثمانيين المسؤولية، أو لمح إلى أن ما جرى لم يكن سوى نتاج حقد وكره للمسلمين تجاه الطوائف الأخرى، بسبب صعود دورها ونفوذها مقارنة بفترة ما قبل 1830، التي لم يكن يسمح فيها للمسيحي، كما تنقل لنا بعض اليوميات والمذكرات ركوب الخيل مثلاً، أو ارتداء بعض أنواع الثياب، بينما تعدل الوضع لاحقاً مع قدوم إبراهيم باشا (1831ـ 1840)، الذي منح فيها للمسيحيين حرية ارتداء ما يرغبون فيه، وقربهم منه، وهو ما مثل مرحلة جديدة في حياة مسيحيي المدينة، التي استمرت لاحقاً مع توليهم لبعض خطوط التجارة مع أوروبا (الحرير بالأخص)، وحصول أعداد كبيرة منهم (التجار) على وثائق حماية من بعض القنصليات الأوروبية، الأمر الذي أثار امتعاض التجار وحتى الساسة الدمشقيين.

واللافت في مذكرات مشاقة أيضاً، أنه لم يتوقف عند تبرئة ساحة العثمانيين مما جرى، بل نراه أيضا عاتباً على المسيحيين، ومحملاً إياهم أحياناً مسؤولية ما جرى، بسبب قربهم من الأوروبيين بشكل مبالغ فيه. ولعل هذه المفارقة بين التقارير التي كتبها مشاقة بعد المذبحة بأيام، ومذكراته التي كتبها لاحقاً، هو ما شكل متن كتاب روغان، اذ ظل الأخير محتاراً بسبب هذا التغير، ولماذا تغير محتوى الكتابة؟ هل لأن مشاقة مثلاً كان قد استرد أمواله المنهوبة ومكانته؟ أم أن هناك سبباً يتعلق بالظروف التي عرفتها المدينة خلال عقد بعد المذبحة؟ ومن خلال الحفر في سجلات المدينة وشكل تنظيمها بعيد المذبحة، والقرارات الإدارية التي صدرت عنها، وصل روغان إلى نقطة تقول، إن موقف مشاقة (المسيحي) الإيجابي من السلطة العثمانية لاحقاً لا يعكس موقفاً شخصيا، بل هو موقف عبّرت عنه أوساط مسيحية دمشقية عديدة، بعد عقد وأكثر من المذبحة. وفي سياق تفسيره لهذا التحول، يربط روغان ما جرى من تغييرات بالسياسات الحضرية والاجتماعية، التي تبناها الحكام المحليون بعيد المذبحة، وأدت برأيه إلى تحطيم كل العالم الدمشقي العثماني القديم. فبعد وقوع (لحظة الإبادة الجماعية)، وفق تعبير روغان، وصل وزير الخارجية فؤاد باشا كممثل خاص للسلطان للتحقيق في ما جرى، خاصة أن إسطنبول دعت إلى ضرورة الإسراع في معاقبة المذنبين، خوفا من احتلال الأوروبيين لسوريا. وعند وصول قوات فؤاد باشا لدمشق، قامت قواته باعتقال 1000 رجل تقريبا، من بينهم وجهاء محليون، وأُمر بإعدام أكثر من خمسين سجينا ممن شاركوا في المذابح، وترك جثثهم معلقة طوال اليوم في شوارع المدينة، كما صدر قرار لاحقاً بقتل 110 جنود محليين في ساحة المدينة.

العلاقات الاجتماعية

بدا فؤاد مصرا على تطبيق سياسات أكثر قسوة وإعادة الحياة للمدينة، لكن الوضع المالي لدمشق آنذاك لم يكن يسمح بتطبيق إجراءات إعادة الإعمار، ولذلك عمل فؤاد على الاتصال بمدحت باشا، حاكم مقاطعة نيش في صربيا الحديثة، التي عانت من توترات طائفية مشابهة. وكانت النتيجة تحويل دمشق إلى مركز لولاية سوريا، ما سمح لها بتحصيل إيرادات وضرائب كبيرة من المناطق الأخرى. وبذلك تمكن الموظفون العثمانيون من تنشيط المجتمع والاقتصاد، وبناء أسواق جديدة وإنشاء مدارس. وكان لهذا التطور السريع تأثير كبير على العلاقات الاجتماعية في المدينة، إذ تحولت خلال عقد تقريباً من مدينة مغلقة، ذات تجارة محدودة، إلى مدينة محورية في محيطها، ومركزا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، والأهم من ذلك أن هذا التطور الاقتصادي والحضري، انعكس أيضا على تطور مؤسسات الحكومة، ففي داخل المباني الحكومية الجديدة، أخذ مسيحيون ومسلمون ويهود يتلاقون كل صباح في المكاتب الحكومية في ساحة المرجة، أثناء ذهابهم إلى العمل في المحاكم. وبحلول عقدين ركز الدمشقيون أعينهم بقوة على الحاضر والمستقبل، بدلاً من الماضي، وكانت لديهم الأسباب للأمل في أن يتمتع أطفالهم بمستقبل أفضل. ويمكن القول إن السياسات التي اتبعها حكام تلك الفترة، على مستوى إعادة إعمار المناطق المدمرة، ومعاقبة الجناة، والتركيز على الوضع الخدمي بالمدينة (توسيع الطرقات مثلا)، ودمج باقي الطوائف في مؤسسات الدولة، كلها عوامل ساهمت في تجاوز الدمشقيين لمحنتهم بعد عقد وأكثر، وهذا لا يعني أن الحساسات الطائفية اختفت تماماً، إلا أن المسلمين والمسيحيين واليهود في المدينة، وجدوا في الإجراءات والسياسات الحكومية الجديدة، فرصة جديدة لتشكيل علاقة أفضل من السابق، وهو ما جعلهم يغلّبون فكرة التعايش على فكرة الانقسام الطائفي/ الاجتماعي الأزلي. وربما في هذه الصورة، ما قد يكون مفيداً للسلطات الحالية في سوريا، فخلافاً لنقطة أن السلطة الجديدة في سوريا هي سلطة إسلامية، وهو ما يعني استحالة إقدامها على أي إصلاحات جادة، أو تأسيس فضاء تعايشي، تشعر فيه جمع الطوائف بالمساواة والمشاركة، وهو بالمناسبة موقف، أو رأي يدعمه الكثير من الشواهد اليوم، وأهمها في رأينا عملية سلق الإعلان الدستوري، أو مؤتمر الحوار الوطني، لكن لو حاولنا أن نترك الشك أو الظنون على طرف الآن، ليس لأنها إثم، أو تدعو للفتنة، أو لتغليب (صوت الشيطان)، وفق تعبير مفتي سوريا أسامة الرفاعي، وليته لم يذكر هذه العبارة، وإنما لمحاولة البحث عن حل فعلي بعيد عن الوعي الطائفي، أو لنقل محاولة عقلنة ما يجري، فإنه يمكن القول، إن في مشهد ما بعد 1860 في سوريا ما قد يكون مفيداً لفهم تداعيات ما يجري اليوم، والبحث عن حلول للصراع الذي يبدو طائفيا في سوريا (وهو صراع سياسي كما نعتقد في جوهره)، اذ يبدو أن على الحكومة السورية اليوم أن تقوم بإجراءات عقابية أكثر حزماً، بدءا من موضوع العدالة الانتقالية، الذي قد يساهم في الحد كثيراً من روح «المظلومية السنية»، التي يشعر بها كثير من السوريين بعد سنوات الحرب، كما أن مسار العدالة الانتقالية الفعلي قد يساهم فعلاً في الفصل بين المجرمين من جهة، وتجريم طائفة كاملة (بالأخص العلويين)، إذ لا يمكن أن يبقى هذا الموضوع دون حل، ومقتصرا على زيارة بعض الإعلاميين، أو على لغة التطمينات، وإنما يكون ذلك من خلال قوانين وإجراءات واضحة، وأيضاً من خلال الكشف عن تفاصيل ما جرى أيضاً من مذابح مؤخراً، ومعاقبة المسؤولين عنها.

الملف الاقتصادي

من ناحية أخرى، يبدو أن سياسة العثمانيين بعيد المذبحة، قد تكون مفيدة أيضاً على مستوى ضرورة التركيز على الملفات الاقتصادية، إذ لا يتعلق هذا الملف فقط بتحسين شرعية هذا النظام أو ذاك، وإنما قد يحسن من المزاج العام في البلاد، ويتيح فرصاً لفتح النقاش مرة أخرى حول البلاد. صحيح أن هناك تحديات كثيرة، لكن أيضا من واجب السلطة أن تكون شفافة أكثر في هذا الجانب، وأن تبدي مرونة أوسع في القوانين الاقتصادية، بدلاً من تغليب بعض الجهات على حساب جهات أخرى ، وهو ما قد يتيح الفرصة أيضا لإعادة النظر في المشهد السياسي في البلاد عامة، وبالأخص موضوع خلق الفضاء السياسي البديل، الذي يحتاج إلى وجود قوانين تتعلق بالمجال السياسي وتنظيمه والأحزاب، وهي قوانين يبدو أن السلطة أيضا تحكيها بهدوء لتتلاءم مع الجسم الذي تتخيله، بينما بات من الواجب عليها النظر بجدية أكبر في هذا الجانب، ومراعاة أنها ترث وضعاً صعباً، وأن بعض الأقليات تعيش منذ سنوات وهي معزولة عن دمشق، ما يعني ضرورة أن تكون هناك إجراءات تدريجية للاندماج، وهذا لا يعني عدم تحميل الآخر بعض المسؤولية، لكن السلطة هي المسؤولة في النهاية عن خلق وعي سياسي ومفردات أخرى، وهي إجراءات لا يمكن أن تكون دون وجود فضاء سياسي أوسع، وصحافة وإعلام وحريات ، ومسؤولية بأهمية الاختلاف الديني حتى، بدلاً من ترك الساحة للشيوخ ورجال الدين فقط، ولا شك أن لهم الحق بذلك، ليتحدثوا باسم الجماعات الأهلية في سوريا، وكأن الطائفة هي نهاية التكوين الاجتماعي في سوريا والمشرق العربي عموما.

كاتب سوري

القدس العربي

—————————

دراسة تاريخيّة تحليليّة فتنة دمشق 1860

للتحميل من الرابط

——————————–

مؤرخ سوري يستعيد أحداث «نكبة نصارى الشام»… لعلّ الذكرى تنفع/ جوان سوز

دراسة عميقة تهدف لتجنب ويلات المجازر الطائفية

آخر تحديث 08 سبتمبر 2021

في مثل هذه الأيام قبل 161 عاماً، وتحديداً في 9 يوليو (تموز) عام 1860، اندلعت فتنة طائفية عنيفة في دمشق بحي باب توما وبعض حارات حي القيمرية، نتجت عنها مذبحة رهيبة بحق مسيحيي المدينة، حيث قضى نحو 5 آلاف منهم (من أصل 22 ألف مسيحي كانوا يقطنون أسوار المدينة القديمة) على مدار 7 أيام بلياليها، بأفعال وحشية، انتهكت كل المحرمات والمقدسات.

خلفت تلك الأحداث الفظيعة، التي عرفت شعبياً باسم «طوشة النصارى»، قروحاً غائرة في الذاكرة السورية، ولم يجر تناولها إلا لماماً على يد أشخاص معدودين نجوا من المأساة أو مؤرخين سوريين ولبنانيين أو قناصل الدول الغربية في المشرق أو باحثين غربيين في التاريخ، وظل تداولها محصوراً في نطاق أكاديمي ضيق أو كتب معدودة.

وفي يناير (كانون الثاني) 2021، أصدر المؤرخ السوري الرصين، الدكتور سامي مروان مبيّض، كتابه الأحدث عن تاريخ دمشق تحت عنوان «نكبة نصارى الشام أهل ذمة السلطنة وانتفاضة 1860»، الذي يقول في مقدمته: «ها نحن نعود إليها (المجزرة) اليوم لدراستها بعمق، ليس نبشًا لماضٍ أسود بهدف التحريض، بل لنتعلم منه، أملاً في أن لا يعاد أبداً»، داعيًا السوريين إلى التحلي بالشجاعة الكافية بدل التعتيم عليها «ملقين باللوم في ما حدث إما على الدولة العثمانية الحاكمة يومها أو على الدول الأوروبية، رافضين الاعتراف بأن أجدادهم شاركوا في مذبحة شنيعة من هذا الجحيم»، منتقداً جميع الحكومات السورية منذ نهاية الحكم العثماني قبل أكثر من 100 عام وحتى الآن، التي لم تأت على ذكر المذبحة في «الكتب والمطبوعات الحكومية».

يستخدم مبيّض أسلوباً سردياً، يجعل الكتاب أقرب إلى قصة تاريخية مشوقة، تنتظر فصولها، واحداً تلو الآخر؛ رغم جدية الموضوع وبحثه في مأساة إنسانية عميقة. ويحقق المؤرخ في الروايات المتنوعة عبر تقاطع مصادرها الموثقة، مجتهداً في بحث سياقات المأساة في السياسة والاقتصاد والدستور والعلاقات مع الغرب، بعيداً عن الأدلجة أو اتخاذ موقف التبرئة أو الإدانة المسبقة، واضعاً القارئ في أجواء التوترات، مسميّاً الأحداث والأماكن والأشخاص بكل وضوح. أما اللغة، فهي بسيطة بجمل قصيرة سلسة، تتجاوز الملل الذي قد يلازم طائفة لا بأس بها من كتب التاريخ، وهو أسلوب يتبعه المؤرخ في مقالاته وكتبه.

نستعرض فيما يلي أبرز ملامح الكتاب، الصادر في بيروت عن دار رياض الريس للنشر والكتب، الذي يتحدث عن المسكوت عنه في تاريخ دمشق الحديث، التي كانت- آنذاك- جزءًا من الإمبراطورية العثمانية الآيلة للسقوط.

ماذا حصل؟

في 7 يوليو (تموز) 1860، قدم مجموعة فتيان إلى حي باب توما ذي الغالبية المسيحية، و«بدأوا يستفزون الأهالي بالصراخ والكلام البذيء ورسم الصليب بالدهان الأحمر على الأرض أو على أبواب البيوت». وبعد شكوى إلى الوالي العثماني، اعتقل الفتيان وأجبروا على تكنيس الطرقات، ثم تكرر المشهد في اليومين التاليين وبدأ الصراخ الطائفي من أهالي الفتيان بعبارات مثل: «يا مسلمون يا أمة محمد، المسلمون يكنسون حارة النصارى!»، و«يا غيرة الدين».. إلخ. تفاقم الوضع فجأة وهجم أهالي الأحياء المجاورة بالمسدسات الحربية والسيوف والفؤوس على الحي المسيحي، فانسحبت وحدات الحماية العثمانية وبدأت مجزرة، قضت على نحو ربع المجتمع المسيحي في دمشق، رافقتها أعمال اغتصاب ونهب وحرق للبيوت والأرزاق والمصانع والكنائس، وكذلك القنصليتان الروسية والأميركية.

شارك الرعاع المعبأون طائفياً في المذبحة، ولولا أن فتحت أسر مسلمة كثيرة أبوابها للمسيحيين مثل الأمير عبد القادر الجزائري ووجهاء آخرين من أسر المهايني والموصلي والعمادي والنوري والعابد، لكان الوضع أكثر قتامة وبشاعة. كما وصلت أعمال الفوضى إلى ريف دمشق. ولم تتوقف الأعمال الوحشية.

وينقل الكتاب عن الدبلوماسي البريطاني سايرس غراهام وصفه للمشهد بالقول: «في هذا المساء (26 يوليو/ تموز) مررت بالحي المسيحي… فلم أجد إلا بقايا منازل… الجثث كانت تملأ المكان… لقد تم حرق الحي المسيحي بأكمله ولم يسلم منه بيت واحد».

أسباب الفتنة

تحرى الكاتب أصول تاريخ مأساة 1860، التي سبقتها بعام واحد فتنة درزية- مسيحية بدأت نذورها وبشاعاتها في جبل لبنان، ووصلت الفتنة إلى مدينة زحلة (غربي لبنان)، حيث فتك الدروز بأهلها المسيحيين في يونيو (حزيران) 1860، واحتفل بعض المسلمين في دمشق بما سموه «فتح زحلة» وزينوا حاراتهم وبيوتهم. وأدى ذلك إلى موجة لاجئين مسيحيين من زحلة إلى دمشق، وبخاصة حي باب توما، حيث كانوا على موعد مع مجزرة أخرى بعد أقل من شهر من لجوئهم!

كما يستعرض الأسباب المحتملة للمجزرة ضمن سياقات مختلفة، أبرزها الاقتصادي، فقد كانت دمشق المدينة الأهم في المشرق في مجال الصناعة الحريرية، وبخاصة أيام الحكم العلوي (1831-1840) عند ضم بلاد الشام إلى مصر تحت حكم وقيادة محمد علي وابنه إبراهيم. لكن، بعد أفول الحكم العلوي بمساعدة إنجليزية للعثمانيين، زادت ضرائب التصدير إلى 12 في المائة، وخفضت ضرائب الاستيراد على المنتجات الإنجليزية إلى 5 في المائة، إلا أن صناع وتجار الحرير المسيحيين واليهود تفوقوا على نظرائهم المسلمين بحكم صلاتهم بالغرب واستحواذهم على الوكالات التجارية، وكذلك حصول بعض كبار التجار والصناعيين منهم على نوع من حماية القناصل، فيما تراجع دور وثروة التجار والصناعيين الملكيين. وقد ولد ذلك نوعاً من الغيرة، إذ إضافة إلى تجارة وصناعة الحرير، عمل التجار المسيحيون واليهود، مقام البنوك التجارية، التي لم تكن موجودة من حيث الإقراض وفتح اعتمادات الاستيراد وتحصيل الأموال من الخارج. وقد أضاء المؤرخ على جزء من ذلك بذكر قصة الشيخ عبد الله الحلبي، الذي كان أحد أشهر رجال الدين وتاجراً للحرير، حيث وجهت إليه أصابع اتهام قتل تاجر الحرير الدمشقي الشهير فرنسيس مسابكي أثناء الفتنة. ويضيف الكتاب أنه «جاء في التقارير الدبلوماسية الروسية أن الشيخ الحلبي اقترض 800 ألف قرش من المسابكي لأجل تجارته، وقيل إنه أمر بقتله ليسقط الدَين مع هلاك صاحبه».

المواطنة والحداثة

خلال فترة الحكم العلوي، أقر الحاكم إبراهيم بن محمد علي، سلسلة إصلاحات كرست مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين، إذ لم ترق تلك الإصلاحات لجزء معتبر من مجتمع المسلمين الدمشقيين وقياداتهم الدينية والتجارية، وبخاصة بعد قرون من الشعور بالتفوق وممارسة التمييز العثماني ضد «الذميين من أهل الكتاب» في لون اللباس وضرورة إفساح الطريق. وزاد من حدة الاحتقان، تنصيب عدد من المسيحيين في المجالس الاستشارية والتنفيذية مثل حنا البحري. كما سمح الحاكم إبراهيم بوجود البعثات الدبلوماسية وافتتح طريق الحداثة والتعليم وإصلاح المؤسسات والتمثيل ونظام التجنيد العسكري.

وحتى بعد سقوط الحكم المصري وتولي العثمانيين زمام الأمور من جديد، تواصلت الإصلاحات الدستورية وأقرت ونفذت ابتداءً من عام 1856. ويقول الكتاب: «كان الوضع الأمني في المدينة حرجاً بسبب سلسلة من الإصلاحات العثمانية، المعروفة بـ«التنظيمات»، والتي بدأت في إسطنبول وفرضت التساوي التام أمام القانون بين المسلمين والمسيحيين «الذميين»… ألغيت كلمة نصراني أو «ذمي» من السجلات الحكومية في دمشق، واستبدلت بها كلمة «كريستياني (مسيحي) من رعايا الدولة العثمانية… زاد من غضب المشايخ فرض الضرائب على العلماء وأئمة دمشق، بعدما كانوا معفيين منها تماماً في الماضي، واستخدام تلك الضرائب لتحسين الأحياء المسيحية».

إعدام والي دمشق والعقاب الجماعي

أرسل السلطان العثماني عبد المجيد وزير خارجيته فؤاد بعد المجزرة بأسبوع، ولكن بعد الخراب الكبير، ورافقه جيش مؤلف من 3 آلاف جندي لاستعادة الأمن والأمان. ويشرح الكتاب ما حصل بعد المجزرة: «أحضرت فرنسا جيشاً جراراً لدخول دمشق… وشكلت لجنة دولية للتحقيق… ولقطع الطريق على التدخل الدولي، صدرت أحكام بإعدام والي الشام العثماني أحمد عزت باشا ومعه قائد حامية حاصبيا عثمان بك وقائد حامية راشيا محمد علي بك والقائد العسكري لمنطقة باب توما علي بك، ودفنوا في دمشق».

ويذكر الكتاب شيئاً من محاضر التحقيق، التي جاء فيها أن «الوالي كان متخوفاً دوماً من المسيحيين، وكان يراهم عصاة للدولة».

كما قسمت لجنة التحقيق التهم إلى 3 أقسام: سالب ومهيج وقاتل. ورأى الوزير فؤاد باشا أن المسلمين والمسيحيين مسؤولون عما حصل. وبدأت عملية جمع المسروقات وجرى إفراغ معظم بيوت حي القنوات الدمشقي بالقوة وإعطاؤها للمسيحيين وإعادة المسروقات لأصحابها. كما أعدم بضع مئات من المشاركين في الساحات أمام الناس وسجن آخرون، ونفي جمع من المشايخ والوجهاء، ومنهم عبد الله الحلبي. واشتدت حملات التجنيد لأهالي دمشق في الجيش العثماني، وهم له كارهون.

أما يهود المدينة، فلم يصب أحد منهم بأذى، بل أخذ بعضهم أطفالاً المسيحيين للإتجار بهم كعبيد. وذكر القنصل اليوناني في دمشق: «تجب الإشارة هنا إلى أنه في ظل الفوضى العارمة بدمشق، لم يؤذ يهودي واحد». كما ذكرت جريدة «التايمز» أنهم «احتفلوا بالمذابح وقدموا عصير الليمون للمجرمين الخارجين من الحي المسيحي. كما وجهت إلى اليهود اتهامات بشراء المسروقات بثمن بخس، واعتقل عدد منهم، وتوفي أحدهم في المعتقل. كما تعرض بعض اليهود لابتزاز مسيحيين، مقابل عدم الشهادة ضدهم، وبخاصة أن لجنة التحقيق صدقت أي مسيحي فيما يدعي، مهما كان ادعاؤه».

أقفل المحضر في سبتمبر (أيلول) عام 1860 ونزح آلاف المسيحيين الدمشقيين إلى بيروت والأراضي المصرية الواقعة تحت حكم محمد علي، وبخاصة من الصناعيين والتجار. وانهار الاقتصاد السوري بعدها وخرجت إلى النور طبقة جديدة من الأعيان والوجهاء والسياسيين، بعد التخلص من الطبقة القديمة.

لماذا فتح الجراح

يقول المؤرخ مبيّض في المقدمة: «لقد غيرت تلك الأحداث مدينة دمشق جذرياً وكشفت عن خلل رهيب في بنيتها الاجتماعية والسياسية والطائفية».

ويخرج بخلاصة قاسية عند المقارنة مع ما يحدث اليوم في سوريا بقوله: «فمجازر اليوم خير دليل على أننا لم نتعلم شيئاً من أحداث 1860، وما زلنا كما كنا في منتصف القرن التاسع عشر مجتمعاً قبلياً وقابلاً للانحراف نحو الهاوية».

ويضيف: «في الذكرى 161 لأحداث الستين، يجب أن نقف عليها بشجاعة ونحاول فهمها بتمعن، بعيداً عن الشحن الطائفي والمذهبي، لبناء هوية وطنية حقيقية ومجتمع غير قابل للاختراق».

فهل تفتح هذه المكاشفة التاريخية وغيرها الباب أمام تحقيق أمنية المؤرخ. ليس مطلوباً التفاؤل أو التشاؤم، لعل العقلانية هي أكثر ما يحتاجه السوريون في مقاربة ماضيهم، وحاضرهم أيضاً.

لتحميل كتاب نكبة نصارى الشام

————————–

محمد علي باشا وتوسعاته في بلاد الشام

للتحميل من الرابط

—————————-

التنطيمات العثمانية وآثارها على الولايات العربية

للتحميل من الرابط

———————————-

صفحات من تاريخ الأحزاب السياسية في سورية القرن العشرين“

للتحميل من الرابط

————————————

مسيحيو سورية/ إياد العبدالله، عبد الله أمين الحلاق

14-09-2017

يحاول هذا البحث توثيق المشهد المسيحي في سوريا بعد الثورة وقبلها، دون ادعاء الإحاطة بكافة تنويعات المجتمعات المسيحية السورية. وللبحث ملحقان من إعداد رند صباغ، الأول يتناول المسيحيين السوريين في زمن الثورة، والثاني حول مسيحيي يبرود.

ينشر هذا البحث بتعاونٍ ودعمٍ من المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

أولاً – الصعود إلى «الشأن العام»

في نطاق «الجماعة المسيحية»

دخل مسيحيو سورية إلى الحقبة العثمانية وهم مثقلون بأعباء وأوضاع قاسية، ذلك أنه لم يكن قد مرّ على الحروب الصليبية سوى أقل من ثلاثة قرون، إلا أن آثارها بقيت قائمة على سكان المنطقة، مسلمين ومسيحيين. ثمة نظرة تجاه المسيحيين ستواكب تلك الحروب من قبل عامة المسلمين، وستُماهي بين الغزاة وبين مسيحيي المنطقة الذين سيُنظر إليهم على أنهم طابور خامس بين المسلمينحسين العودات، العرب النصارى، دار الأهالي، دمشق، ط1: 1992 ص142، 143. وينظر أيضاً: نقولا زيادة، المسيحية والعرب، دار قدمس، دمشق، ط3: 2001، ص231.. وربما كان مما كرّس هذه النظرة في الأذهان، ما سيقوم به المماليك المنتصرون الذين قاتلوا الصليبيين وصدّوهم، إذ أنهم، أي المماليك، سيستهدفون النصارى في سورية ومصر بمراسيم وسياسات تضيّقُ عليهم وتحطّ من شأنهمحسين العودات، المرجع السابق، ص144..

كانت هذه هي حال المسيحيين عندما جاء العثمانيون، الذين كان عليهم التعامل مع واقع معقد، قوامه هذا التعدد الملّي الواسع في إمبراطوريتهم المحدثة. فكان «نظام الملل» العثماني هو ما تمّ إقراره للتصدي لهذا الوضع. ويقتضي هذا النظام تقسيم السكان بحسب مللهم، وإعطاء كل ملّة حقوق التصرف في شؤونها الخاصة، الدينية والتعليمية والطقوسية وقضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يعني أن نظام الملل هذا شكل انفراجاً كبيراً بالنسبة للمسيحيين مقارنة بوضعهم أيام المماليك. أما بالنسبة للعثمانيين، فقد كان أداةً لتنظيم العلاقة مع هذا التنوع داخل دولتهم، ففي الوقت الذي يتيح نوع من الاستقلال الذاتي لهذه الملل، فهو في ذات الوقت يسهّل ربط هذه الملل بالمركز عبر سياسات وأنظمة دولتية فوقية، كالجباية مثلاً، أو عبر النخب المناط بها إدارة هذه الملل. وكمثال على كيفية اختراق هذه الملل وصناعة النخب فيها نذكر، على صعيد المسيحيين، كيف قام العثمانيون بِرَهن «الكنيسة العربية للخارج»، وذلك عندما أُلحق «الأقباط واليعاقبة والسريان والنساطرة» بالبطريرك الأرمني، وكذلك بطريركية أنطاكية الأرثوذكسية، ومثلها بطريركية القدس، فكانتا تحت نفوذ بطريركية القسطنطينية، التي يهمين عليها اليونانيونعز الدين عناية، المسيحية العربية: تشظي الهوية ومستخلصات الوعي التاريخي، من كتاب: الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1: 2013، ص202 و203..

لقد كانت علاقات العثمانيين مع اليونان سابقة على ذلك، وتعود إلى بدايات الدولة العثمانية حين أخذت تتوسع نحو أوروبا مما أخاف اليونانيين الأرثوذكس الذين تطلعوا إلى مدد من أوروبا الكاثوليكية لصدّ هجوم المسلمين الأتراك، لكن الرد كان من قبل روما، مقر البابا، المدد مقابل خضوع الكنائس الشرقية لهاأسد رستم، كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى، ج2، منشورات المكتبة البولسية، بيروت، طبعة 1988، ص358 و359 و360.. وبالفعل ستسعى نخب دينية أرثوذكسية يونانية نحو روما للتفاوض مع روما التي ستطرح صيغة اتحادية بين الكنيستين سيتم التعبير عنها في مؤتمر فلورنسا الذي أعلن في بيانه عن انهدام «الحائط الفاصل بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية»، وعلى تنصيب البابا في روما مرجعاً أولاً لكل المسيحيين في العالمللاطلاع على البيان كاملاً، المرجع السابق، ص 366 و367 و368.

لكن، وعلى الرغم مما يَعِدُ به هذا الاتفاق من إنقاذ المسيحيين الشرقيين من المسلمين، إلا أن ردة فعل اليونانيين ستكون غاضبةً ورافضةً له، بل وسيُنعت من وقع عليه بالخيانة والهرطقة. وتفاعلت الأمور إلى درجة أن مالَ بعض الأكليروس والشعب نحو الأتراك المسلمين، الذين سيتدخلون لتنصيب وتعيين قيادات دينية تدين بالولاء لهم، مع تأييد شعبي كبيرالمرجع السابق، ص368 و369.. كان لصالح الأتراك أن لا تتحد الكنيستان، لذلك سعوا إلى إرضاء اليونانيين بوصف بلادهم هي حائط صدٍّ بوجه أوروبا ومنطلقاً لغزوها، وكذلك الأمر بالنسبة للأرمن الذين اعتُبروا حائط الصد الأول بوجه الروس، وربما كان هذا أحد أسباب إلحاق الكنائس العربية بالبطريرك الأرمني وبطريركية القسطنطينية.

ذكرنا ما سبق للإشارة أيضاً إلى أمرٍ سيشترك فيه أرثوذكس المشرق العربي، في سورية خصوصاً، مع أرثوذكس اليونان، وهو تجلى خصوصاً بعد الاختراق الأوروبي للدولة العثمانية، حيث تراوحت ردّات فعل الأرثوذكس العرب بين الحذر منه والرفض على الرغم من ادعاءات حماية المسيحيين في المشرق التي قدمها الأوروبيون. كان ذلك قبل تصاعد المد القومي بين شعوب الدولة العثمانية، عندما كان العامل الديني هو الأساس في تصنيف الذات والآخرين. لذلك لن تُسجَّلَ ردّات فعل عنيفة بين أوساط الأرثوذكس العرب على سيطرة اليونانيين على كنائسهم. وكذلك، كان التدخل الروسي مرحباً به في أوساط عديدة منهم. فهؤلاء جميعاً هم «أخوة في الدين»، وسينظرون على العكس من ذلك للتدخل الغربي الأوروبي «الفرنسي والانكليزي خصوصاً»، لا سيما وأن هذا التبشير الديني كان أحد مظاهر هذا التدخل. ويرصد أسد رستم هذا الموقف من خلال تقرير أعدّه السفير الفرنسي في الأستانة 1740، يرى فيه أن «ما يحيق بالمسيحيين من ضيم في ظل الأتراك العثمانيين إنما ينشأ عن مسيحيين آخرين يعاكسون إخوانهم»، حيث وقف الروم الأرثوذكس مع الدولة العثمانية في الاعتراض على التبشير الديني، مطالبين بالحد منه والالتزام ضمن حدود تواجد قنصليات بلدانهم ومواطنيهم وتجارهم. إذ إن «السبب الذي يبرر وجود هؤلاء الآباء هو القيام بالخدمات الروحية لهؤلاء التجار والقناصل»، ولذلك «لا يجوز لهم أن يقبلوا رعايا السلطان في كنائسهم ولا أن يزوروهم في بيوتهم أو أن يعلموا أطفالهم في مدارسهم لإخضاعهم إلى سلطة البابا». ثم يروي التقرير كيف استطاع الروم الأرثوذكس استصدار براءتين في 1725 «أوجبتا منع المرسلين من دخول بيوت المسيحيين رعايا السلطان وإكراه الذين اتبعوا عوائد الإفرنج على العودة إلى دينهم وطرد المرسلين من الأماكن الخالية من القناصل». ويضيف أن «هذه الأوامر نفذت في ديار بكر والموصل وبغداد وأرضروم وأنها على وشك التنفيذ في دمشقأسد رستم، كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى، ج3، منشورات المكتبة البولسية، بيروت، طبعة 1988، ص160 و161 و162.. يروي ميخائيل مشاقة بعض فصول هذا التناحر بين الأرثوذكس والكاثوليك في حلب، ويعيد أسباب هذا التناحر، من وجهة نظره، إلى «استبداد» بطريرك الروم الأرثوذكس الذي أمعن في محاولات التحكم وإذلال الكاثوليك ومطارنتهم، حتى أنه أودع بعضهم السجن. ويعيد مشاقة ذات التهمة الموجهة للكاثوليك على أنهم يتواصلون مع «الإفرنج»ميخائيل مشاقة، مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان، مصر، طبعة 1908، ص76 و77.

كانت حلب أحد الأمكنة التي تعكس حدة هذا الصراع، ودور كل من روما والقنصليات والعثمانيين والكنائس فيه، بل إن هناك من يذهب إلى أن أغلب مسيحيي حلبوكانوا يشكلون حوالي 20% من سكان المدينة آنذاك، بحسب ما ذكره: برنار هيبرجي، هنديّة الصوفية الآثمة 1720 ـ 1798، نقله عن الفرنسية: جان هاشم، دار النهار، بيروت، ط1: 2010، ص20. كانوا من الأرثوذكس، لكن لم ينته القرن الثامن عشر إلا وقد أصبح الكاثوليك هم الأكثريةللأسف سقط المرجع منا.، وربما كان هذا الانتقال نحو الكثلكة هو أصل بروز طائفة مسيحية جديدة هي «الروم الكاثوليك» التي يذهب شاهين مكاريوس إلى أنه ليس في الأرض كلها مثل هذه الطائفة «إلا في بلاد الشام والبلدان التي يتردد عليها أهل الشام مثل مصر وأميركا وغيرها»شاهين مكاريوس، حسر اللثام عن نكبات الشام، مصر، ط1: 1895، ص5 و6. وهو يضيف الموارنة أيضاً.. ويروي أسد رستم عبر صفحات طويلة تفاصيل هذا الصراع، مظهراً كيف أن الكثلكة اخترقت حتى بطاركة أرثوذكسيين، وكيف أن بعضهم اندفع إليها، إما بدافع الرغبة بالاتحاد بروما وإما لأنه تأثر بالكاثوليكية عبر مدارسها ونشاط المبشرين المدعومين من بعض القنصليات، ولا سيما فرنساأسد رستم، كنيسة مدينة الله أنطاكيا العظمى، ج3، مرجع سابق، من ص103 وحتى 155..

كانت واقعة التعدد ضمن المسيحيين أنفسهم قد فرضت نفسها على نظام الملل العثماني، فكان في بداياته يتعامل معهم على أنهم «ملّة واحدة»، لكنه سرعان ما سيعترف بهذا التعدد، لتغدو كل طائفة مسيحية «ملّة» بحد ذاتها، تتمتع باستقلالها الذاتي فيما يخص شؤونها الداخلية من طقوس وعبادات وأحوال شخصية، طالما أنها تدفع الجزية بانتظام أو لا تشكل خطراً، لا سيما بعد أن أخذ نفوذ الغرب يشتد في السلطنة. سيلعب «قانون الملّة» هذا دوراً في تعزيز مفهوم الجماعة المسيحية ومفاهيم التضامن بين أبنائها، لا سيما وأنه خارج هذه الجماعة، أي في المجال العام. لقد كان جميع المسيحيين محكومين بالقواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبهذا، فإنه من الطبيعي أن يشعر المسيحي بالغربة أو القلق عن هذا «المجال العام»، ليغدو مجال الجماعة مبعث السكينة والطمأنينة. نستخدم هنا مفهوم «المجال العام» بدلالات محددة، فهذا المفهوم مع الآليات التي سترتبط به لن يبدأ بالتبلور إلا في القرن التاسع عشر تقريباً، مع استفحال التدخل الغربي، في السلطنة، فحتى ذلك الحين لم تكن هذه الأخيرة مركزية أو قادرة على مسك هذا المجال الواسع الذي تحكمه، وأن تصهره أو تلحقه بها على نحو قوي. لكن مع ذلك، يبقى أن المساحات العامة الموجودة كانت تملأها الدولة العثمانية المسلمة أولاً، ومن ثم رعاياها المسلمون، وهو ما يعني بالتالي أن ثمة حدوداً يقف وراءها المسيحيون، وهي ليست جميعها مرسومة بالضرورة من قبل المسلمين، دولة أو مجتمعاً، بل بعضها سيقوم المسيحيون برسمه لدواعي الهوية والتضامن والعيش.

نحو الفضاء العام

ما سُقناه من كلام عن «الجماعة المسيحية» أو عن الحدود الخاصة بها، لا يعني أن المسيحيين كانوا في انقطاع تام عن المجتمع، بل كان ثمة حضور في بعض المساحات التي تنتمي إلى الحقل العام، كالاقتصاد مثلاً. على سبيل المثال، لم يكن المسيحيون خارج اللوحة الاقتصادية في مدينة حلب، التي كانت عامرة ثم ما لبثت أن تراجعت بعد ازدهار الملاحة الأوروبية في المحيط الهندي والحرب العثمانية الصفوية في بدايات القرن 17، التي قضت على التجارة مع الخليج العربي وما بعده، وحرمت حلب من تجارة التوابل. لكن المدينة سرعان ما استعادت عافيتها الاقتصادية عبر تجارة الحرير ومنتجات الأرياف المجاورة والمصانع المحلية مع إستانبول والقاهرة خصوصاً، ثم مع الغرب خلال القرن 18 حيث كانت حلب مركزاً لتصدير النسيج والقطنيات. المسيحيون لم يكونوا غائبين عن هذه الحياة الاقتصادية، وكغيرهم من الحلبيين، خلال القرن 16، كانت «أنظار أكثريتهم متجهة على الأرجح صوب العالم التركي والفارسي وقد استمدوا منهما ليس فقط مواردهم المادية، بل أيضاً أذواقهم ومرجعياتهم الثقافية. وابتداءً من القرن السابع عشر تحولت أنظارهم ناحية أخرى، فانفتحوا أكثر فأكثر على أوروبا المتوسطية وتزايدت رغبتهم في ثروات الغرب المادية وغير المادية»برنار هيبرجي، مرجع سابق، ص19 و20..

يرصد ألبرت حوراني هذا الصعود الاقتصادي، الذي انعكست نتائجه على صعد الثقافة والتعليم، وكذلك على الحضور السياسي، لا سيما وأن المسيحيين أصبحوا تحت حماية ورعاية الدول الأوروبية وروسيا، وفق معاهدات مع الدولة العثمانية كانت فرنسا هي السبّاقة لها منذ أيام السلطان سليمان القانوني. لقد «كانت الطوائف الأرثوذكسية وغيرها من الطوائف المسيحية تزداد ثروة وثقافة ونفوذاً طوال القرن الثامن عشر. فالحماية الأجنبية لم تمنحها امتيازات سياسية فحسب، بل وفرت لأبنائها أيضاً، وهم العاملون بالتجارة مع أوروبا في ذلك الحين، منافع تجارية ومالية. وقد اغتنى، بنوع خاص، اليونانيون والأرمن والمسيحيون السوريون الناطقون بالضاد، فارتفع مع هذا الغنى مستواهم الثقافي واشتد شعورهم الطائفي»ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة 1798ـ 1939، ترجمة: كريم عزقول، دار النهار، بيروت، ص58..

العلاقات الثقافية بين مسيحيي سورية والغرب تعود حتى إلى ما قبل الاختراق الأوروبي للدولة العثمانية، وإن كان هذا متاحاً لكاثوليك سورية أكثر من غيرهم، لا سيما موارنة حلب يذكر برنار هيبرجي أنهم يأتون في المرتبة الرابعة بين مسيحيي حلب، من حيث الحضور والعدد، بعد الأرثوذكس والأرمن والسريان. وثمة اختلاف حول أصل تواجدهم في حلب، هناك من يذهب إلى أنهم قدموا من لبنان، وهناك من يشير إلى عراقتهم في المدينة. مرجع سابق، ص22. ولبنان. وإن كانت الدوافع الدينية وراء هذه الصلات القديمة، إلا أن نتائجها ستكون لافتة على الصعيد الثقافي أولاً، ثم السياسي مع قدوم الأوربيين الذين سيجدون نخبة محلية من مسيحيي الشرق تتكلم لغاتهم ومطلعة على ثقافاتهم، مما سهّل عملية الاعتماد عليهم كمترجمين ووسطاء مع المجتمعات المحلية والنخب السياسية والثقافية في الدولة. لكن مع تزايد التغلغل الأوروبي الذي جاء مع إرسالياته التبشيرية ومدارسه، سيأخذ التعليم شكلاً أكثر تنظيماً بما يتوافق مع المصالح الأوروبية الثقافية والسياسية والاقتصادية، فهدف إلى إعداد كوادر يمكن الاعتماد عليها، معظمها من المسيحيين، وسيكون لهذا أثر في خلق تمايزات اجتماعية، طبقية ومهنية وثقافية، ستبدو أنها لصالح المسيحيين الذين أخذوا يظهرون في المجتمع بشكل جديد غير معهود سابقاً.

يشير شاهين مكاريوس إلى علاقة الأجانب بالتعليم، فيذهب إلى أنهم وحيث وُجدوا، «تكثر المدارس والكتب، وحيث يقل عددهم تقل المعارف، وليس للحكومة من المدارس إلا الشيء القليل وهي قاصرة على أولاد المسلمين». ثم يذكر النهضة التي عاشتها بيروت وطرابلس ودمشق بسبب هذه المدارس، وكيف «دخل الشبان والشابات والصبيان والبنات مدارس الإفرنج على أشكالها، فنبغ منهم الأفراد وانتشر المتعلمون في كل أقصاء البلاد ونزح فريق كبير منهم إلى القطر المصري وأميركا وأوروبا. والسوريون اليوم أصحاب القلم في كل البلدان العربية فهم يحررون كل جريدة عربية تذكر في القطر المصري وغيره من الديار العربية»شاهين مكاريوس، مصدر سابق، ص11 و12.. أما على صعيد مسلمي سورية، فحتى عام 1860 كان التعليم بيد علماء الدين يمارسونه في المدارس التقليدية والكتاتيب والمكاتب. حتى المدارس الثانوية «الرشدية» التي أنشئت في مطلع الستينيات لتقديم تعليم مختلف وأكثر عصرية، قام العلماء بالسيطرة على إدارتهافيليب خوري، أعيان المدن والقومية العربية، ترجمة: عفيف الرّزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط1: 1993، ص53.. كانت المدارس الكاثوليكية هي السباقة في الوجود بفضل الإرساليات المدعومة من قبل فرنسا التي استطاعت منذ وقت مبكر انتزاع حق حماية المسيحيين عام 1535، وتركزت معظم هذه المدارس في لبنان وحلبألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مرجع سابق، ص77.. أما في دمشق، فإنه حتى عام 1880 لم يكن هناك إلا أربع مدارس مسيحية، كانت «تخدم أساساً الأقليات الدينية في المدينة، لكن القليل من أبناء النخبة المسلمة بدأ بالانتساب إليها بعد فترة من الزمن» فيليب خوري، مرجع سابق، ص54.. كان تأثير هذه المدارس كبيراً بعد عام 1860، فقد كان طلابها «يحصلون على تعليم ثانوي جيد يشمل العلوم الحديثة واللغات الأوروبية»، كما «أسهم التعليم التبشيري كذلك في «نهضة» اللغة العربية وإحيائها، وعلى الرغم من طبيعتها الطائفية، فإنها خلقت جواً ثقافياً يتمتع بمسحة علمانية في دمشق»المرجع السابق، ص54..

لقد كان اهتمام المسيحيين في حلب باللغة العربية سابق على هذا التاريخ، بل وحتى على تأثير المدارس التبشيرية، وذلك على يد «الفئة الوحيدة التي كانت تملك ناصيتها يومذاك، (…) [أي] مشايخ الدين الإسلامي»ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مرجع سابق، ص78.، وبرز منهم على هذا الصعيد، «اللغوي الماروني جرمانوس فرحات 1670 – 1732»، أسقف حلب، والمعروف بمؤلفه في نحو العربية واسمه بحث المطالب، والذي يتحدث عنه مارون عبود قائلاً: إن لهذا الأسقف المولود في القرن السابع عشر فضل التأليف في النحو، فهو أول نصراني ألَّفَ فيه، بعدما أخذ هذا العلم عن الشيخ سليمان النحوي المسلم في حلب»عز الدين عناية، مرجع سابق، ص203..

فيما يبدو، فقد كانت معظم المدارس الكاثوليكية ذات توجهات محافظة تعنى بالأمور الدينية وبإعداد كوادر تقنية تلبي حاجات الوساطة والإدارة التي يحتاج إليها الأوروبيون أو السوق، بينما كان اهتمام المدارس البروتستانتية يتوجه معظمه نحو تدريس الآداب واللغات والعلوم، ولهذا مثلت البروتستانتية عند البعض قوة تحررية لا بد من السير في ركابها لكسر القوالب الجاهزة والانطلاق نحو عالم أرحب. وهذا ما فعله مثقفون مسيحيون آنذاك، كبطرس البستاني الذي غادر المارونية إلى البروتستانتية وكان هذا يعني، بحسب الحوراني «أن تذهب إلى آخر مدى نحو التأكيد على الحق في أن تتبع ما يمليه عليك عقلك وضميرك»ألبرت حوراني، الإسلام في الفكر الأوروبي، الأهلية للتوزيع والنشر، بيروت، 1994، ص204. وحول ذات الموضوع ينظر: ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مرجع سابق، ص127.. ولإعطاء فكرة عن طبيعة الأجواء المتفاعلة مع المدارس والكليات البروتستانتية، نذكر الحادثة التي يوردها ألبرت حوراني في الكلية الأميركية في بيروت عام 1882، حيث فُصل مدرس العلوم الطبيعية لأنه كان مؤيداً لنظرية داروين، وتضامناً معه استقال بعض معلمي الكلية وعلى رأسهم المعلم الشهير فان ديك. وعلى إثر هذا قامت شخصيات شامية، على رأسها المفتي محمود حمزة والأمير عبد القادر الجزائري، بإرسال رسالة احتجاجية على تصرف الكلية، ومؤيدة لما قام به فان ديكألبرت حوراني، الإسلام في الفكر الأوروبي، مرجع سابق، ص204..

هذه المدارس من حيث توجهاتها ومضامين مناهجها لم تكن معزولة عن الحركية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ميزت الدولة العثمانية في قرنيها الأخيرين بعد الحضور الأوروبي فيها، والذي أطلق العنان لصعود قوى اجتماعية جديدة، معظمها من المسيحيين، على حساب القوى التقليدية التي تراجعت مكانتها وقوتها. ولهذا، فإن النخب التي ستتخرج من هذه المدارس لم تكن معزولة بدورها عن هذه الحركية، بل ستكون لسان حالها في معظم الأحيان، ويصحّ هذا على النخب المسيحية والمسلمة، لكن التنوع داخل النخب المسيحية كان أكثر وأغنى من ذلك الذي نجده بين أوساط النخب الإسلامية. نَظَرَ بعض المسيحيين للتفوق الأوروبي على أنه تفوق مسيحي، وأن الحداثة هي منتج مسيحي أيضاً، وكان هذه الرأي أكثر انتشاراً في أوساط كاثوليكية، الموارنة خصوصاً. لكن آخرين ذهبوا عكس ذلك، أي أن الوصول للحداثة لن ينجح إلا عبر تحييد المسيحية والدين عموماً عن الشأن العام والدولة، بل وأكثر، على جثة الأكليروس «المسيحي والإسلامي»، أو على حسابهألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، مرجع سابق، ص300.. (أديب اسحق، شبلي شميل، فرح أنطون). لقد امتلك المثقفون المسيحيون هامشاً أكبر من النخب الإسلامية في التطرق لقضايا التغيير والدين والمجتمع، ذلك أن الحداثة التي أخذت تنتهك الخصوصيات دون هوادة، وتناضل لكي تعلن نفسها مرجعية لهذا العالم وسيدة عليه، كانت ردةُ فعل النخب الإسلامية عليها هي إعلاء فضائل التعصب «جمال الدين الأفغاني، مثلاً» والذاتية والمفاضلة بين الأمم والأديان. بمعنى آخر، كانت هذه الحداثة هي بمثابة اعتداء وتهديد للذات تستوجب الردّ عليها ودحرها. البعض لن يغفل عّما جاءت به الحداثة من انجازات وتفوق لأهلها، وسيقر بذلك لكن دون التسليم لها بالتفوق، أو إذا ما تفوقت هي بالعلم والماديات فإن التفوق الأخلاقي والروحي هو ما تفتقر إليه وهو ماركة مسجلة للإسلام وأهله. العودة إلى جوهر الإسلام، هو الكفيل إذاً بتحقيق الكمال لمجتمعاتنا، فهو غير المسيحية المجافية، بحسب محمد عبده وآخرين، للعقل والعلم، على عكس الاسلام المُنتِجِ لكليهما. وإلا، فلماذا نبذ العلماء الغربيون المسيحية وساروا في ركاب المادية؟! وهي ذات الصيغة التي عبر عنها الأفغاني بقوله إن المسيحيين «أقوياء لأنهم ليسوا حقيقة بمسيحيين، والمسلمون ضعفاء لأنهم ليسوا حقيقة بمسلمين»المرجع سابق، ص161..

على الجانب السياسي، وفي الوقت الذي تراوحت معظم مواقف النخب الإسلامية بين الدعوة إلى مدنية مضادة للمدنية الغربية، قوامها اتباع الأخلاق الإسلامية الحميدة والخضوع للسلطان العثماني والابتعاد عن «إتقان العادات الأجنبية» (أبو الهدى الصيادي). أو كما صاغ جمال الدين الأفغاني رؤيته حول الدولة العثمانية بوصفها الحيز الجامع والأكثر صلاحاً للإسلام والمسلمين، واعتبار كل تقليد للغرب خيانة وشعوراً بالنقص. والذي أكد في خطابه لخديوي مصر، الحاجة إلى مستبد عادل، لأن الحكم الجمهوري «لا يصلح للشرق ولا لأهله اليوم». مقابل كل هذا، سنجد مواقف النخب المسيحية تتراوح بين متمسك بالإطار العثماني مع المطالبة بحقوق دستورية أو وضعية أفضل للشعوب العثمانية، وبين مأخوذ بالغرب ومستدعٍ له كملاذ وحام ومستعين به كضامن للحرية والهوية والاستقلال؛ وبين آخرين تبنوا هويات علمانية كالوطنية السورية أو العروبة، وأخيراً هناك من تبنى الكوسموبوليتية الحداثية وفكرة المواطن العالمي بوصفه مستقبل العالم، بينما التضامنات القومية أو الوطنية لا تختلف في الجوهر عن التضامنات الدينية، تُبقي العالم منقسماً وتساهم في صناعة الشرورالمرجع السابق، ص301.. بالنسبة للوطنية والعروبة، والتي بدأت بالانتشار في القرن التاسع عشر، لا يمكن إغفال التأثير الأوروبي في صياغة هذين المفهومين، لكن أيضاً كان لسياق البحث عن أخوة بديلة عن الأخوة الدينية التي تجعل من أبناء الدين الواحد أخوة دورٌ في تبني هذه المفاهيم، وهو ما ستجده نخب مسيحية باحثة عن المساواة وعن حضور أكبر في مفهوم «الأخوة في الوطن» الذي توفره مفاهيم علمانية من مثل الوطنية والعروبة. نستذكر هنا مثالين من مسيحيين سوريين، الأول هو الحلبي فرنسيس مراش الذي يستحضر في «غابة الحق» ضرورة بناء «مملكة المدنية والحرية»، و«حاجة العرب قبل كل شيء إلى أمرين: مدارس حديثة وحب للوطن طليق من الاعتبارات الدينية»المرجع السابق، ص296.. المثال الآخر هو أديب إسحق، دمشقي المولد ومن أصل أرمني، والذي يعرض له الحوراني بعض الأفكار التي نادى بها: «فكرة الجماعة «الشرقية» التي يوحدها احتقار أوروبا لها ومقاومتها للنفوذ الأوروبي، وفكرة الجماعة «العربية» القائمة على وحدة الشعور، وفكرة الجماعة «العثمانية» التي تربط بينها شريعة مشتركة وسلطة واحدة ورغبة في العيش المشترك، وفكرة «الوطن» الذي هو الوحدة الإقليمية التي ينتمي إليها جميع القاطنين فيها والغيورين عليها» المرجع السابق، ص237.. التأثير الغربي واضحٌ في هذه الأفكار الأربعة التي نادى بها إسحق، لكن واضحٌ أيضاً أنها معادية للغرب ومعتزة في مضامينها بالشرق والعروبة والهوية العثمانية إلى درجة أن مثقفاً مسيحياً ذا ميول علمانية واضحة سوف يلتحق بخط لا يخفي نزعته الإسلامية في مواجهة الغرب، كالأفغاني ومحمد عبده الذي سيغدو مساعداً لهما في القاهرةإرنست دون، الشرق الأوسط الحديث، ج3، إشراف: ألبرت حوراني وفيليب خوري وماري ك ويلسون، ترجمة: أسعد صقر، دار طلاس، دمشق، ط1: 1996، ص62..

لم يكن المسيحيون العرب هم الوحيدون الذين استيقظت لديهم الهوية القومية من بين مسيحيي الدولة العثمانية، بل سبقهم لهذا مسيحيو اليونان والبلقان وغيرهم، وكان لثوراتهم القومية أثر كبير في بلورة الأفكار القومية عند مسيحيي المشرق. بالنسبة لليونان، سادة الأرثوذكس، أثناء ثورتهم القومية في العقود الأولى من القرن 19، لم تكن القسطنطينية «كنيستهم المقدسة» مصدر إلهامٍ للثائرين، أو حاضرة في رموز ثورتهم، بل كانت هذه الأخيرة مستمدة من تاريخ اليونانألبرت حوراني، الفكر العربي…، مرجع سابق، ص64.. ستكون أفكار الثورة اليونانية ملهمةً لبعض مسيحيي المشرق، ولن يمضي سوى عقدان أو ثلاثة إلا وستبدأ النغمة القومية عند مسيحيي الشرق تعلو في فضاء السلطنة، لكن بشروط صعبة بسبب أنهم يعيشون في مجتمعات لا تخفي أكثريتها المسلمة ولاءها للدولة العثمانية وخصومتها مع الغرب وأفكاره. كانت اليونان تعتبر الكتلة المسيحية الأكبر في الدولة العثمانية، وكان لاستقلالها أثر كبير في تحفيز باقي الشعوب المسيحية على طلب الاستقلال والاستعانة بأوروبا لأجل ذلك، وهذا ما دفع العثمانيين إلى سياسات أكثر إسلامية، ما أقلق المسيحيين العرب وكان حافزاً لبعض النخب في السير قدماً على تأكيد الانتماء العروبي أو السوري أو على هويات علمانية أخرى. بل إن هذا التأثير وصل حتى إلى أوساط دينية، كالأرثوذكس الذين عاشوا لقرون تحت سيادة اليونانيين الدينية وبمباركة عثمانية.

يرصد أسد رستم هذه التحولات للكرسي الأنطاكي الأرثوذكسي، ومقره في دمشق، وعن اهتمام الصحف اليونانية التي أشارت إلى «أن الأنطاكيين يرغبون في أن يروا مطراناً وطنياً يرأسهم»أسد رستم، كنيسة مدينة…، ج3، مرجع سابق، ص242.، وكيف أن هذا الأمر ووجه بصعوبات حتى من قبل الباب العالي العثماني الذي تدخل بداية لصالح استمرار سيادة اليونانالمرجع السابق، ص251.، إلا أن أرثوذكس دمشق ما إن وصل إليها البطريرك اليوناني الجديد حتى قاطعوا كنيسته ونادوا بإسقاطهالمرجع السابق، ص255 وص257.. واستمروا في احتجاجهم حتى أسقطوه في 1897، وكان أول بطريرك عربي للكنيسة الأنطاكية هو الدمشقي ملاتيوس اليوناني المرجع السابق، ص270 و271.

بعد عام 1860 ستبرز نخب قادمة من أوساط أرثوذكسية وبروتستانتية تنادي بالعروبة، ويذكر وجيه كوثراني مثالاً عن ذلك: المنشورات التي كانت تعلق في كل من دمشق وبيروت وطرابلس وتندد بظلم وفساد الأتراك وتبدأ بياناتها بتعابير من مثل: «يا أبناء سورية»، «يا أهل الوطن»، وتذكّر بـ «بالنخوة العربية» وبـ «الحميّة السورية»، وتدرج المطالب التالية: «استقلال نشترك به مع إخواننا اللبنانيين بحيث تضمنا جميعاً الصوالح الوطنية. أن تكون اللغة العربية رسمية في البلاد، وأن يحق لأبنائها الحرية التامة في نشر أفكارهم ومؤلفاتهم وجرنالاتهم بمقتضى واجبات الانسانية ومقتضيات التقدم والعمران»وجيه كوثراني، السلطة والمجتمع والعمل السياسي (من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1: 1988، ص130 و131.. بقيت النسخة العروبية التي صدرت عن نخب مسيحية هي المهيمنة حتى انقلاب 1908 تقريباً، أو وصول الاتحاد والترقي إلى السلطة وطموحه إلى إعادة طبخ ما تبقى من شعوب في الإطار العثماني بحيث يتم إدخالها في تصور قومي تركي، علماني، مركزي وفوقي وصاهر، تبنته جمعية الاتحاد والترقي. وهذا يعني أن العلمانية المنبوذة في أوساط إسلامية لم تعد قادمة من الغرب وحسب، بل وأيضاً من مركز الخلافة بصيغة قوانين وإجراءات تهدف إلى فرضها، لا سيما آلية التتريك التي سعت إلى تهميش أو إزاحة اللغة العربية. وهذا ما دفع نخب مسلمة، وبعضها ينتمي إلى النخب التقليدية، إلى تبني عروبة مضادة تهدف إلى الوقوف في وجه التيار الجارف القادم من مركز الخلافة، لكنها عروبة لم تكن عموماً معادية للعثمانيةفيليب خوري، مرجع سابق، ص99.. وبحسب فيليب خوري، فإن «التيار الرئيسي للحركة العربية لم يسعَ قبل الحرب العالمية الأولى لا إلى فصل الولايات الناطقة بالعربية عن الإمبراطورية العثمانية، ولا إلى إيجاد أمة عربية مميزة ذات حدود ثقافية وإقليمية مميزة»المرجع السابق، ص152.، وهذا يطابق ما دعا إليه تيار نشط بين المسيحيين السوريين أيضاً: العروبة لكن ضمن الإطار العثماني والمواطنة العثمانية. بالنسبة للعروبة المستجدة لدى بعض الأوساط المسلمة، فإنها حافظت على مكانة الإسلام فيها، بل وتم تطعيمها به، عبر التركيز على «تفوق العرب ضمن الإسلام»، أو على أنها خطوة «لا بد منها باتجاه إعادة إحياء الإسلام». أما عن كوادر هذه العروبة المستجدة، والتي نجد بعض جذورها لدى عبد الرحمن الكواكبي، فكانوا «في معظم الأحيان رجال دين تربوا وتعلموا في بيئة ثقافية إسلامية تقليدية استعداداً للتوظف في مؤسسات دينية»المرجع السابق، ص153.. لكن سيبرز أيضاً من بين المسلمين من سيتبنى الصيغة العلمانية للقومية العربية، وهم في معظمهم سوريون درسوا في المدارس العثمانية الاختصاصية أو الكلية البروتستانتية السورية في بيروت أو في أوروبا، وتأثروا بـ «الجو العلماني لسياسة تركيا الفتاة والجمعيات السرية»، وكان معظم هؤلاء قادمين من «العائلات الأرستقراطية وعائلات الطبقة المتوسطة، وضباط جيش، وعدداً قليلاً من المسيحيين، معظمهم من المذهب الأرثوذكسي». ونظر هؤلاء إلى «فكرة حركة إسلامية جامعة بقيادة عربية وخلق دولة إسلامية تعتمد على تضامن ديني بحت على أنها فكرة لا يمكن الدفاع عنها». وهم وإن لم يستبعدوا الإسلام، إلا أنهم نظروا إليه «كثقافة وحضارة وليس كقانون إلهي»، ولهذا فلم يعد صالحاً كمبدأ للحكم لأنه لا يؤمن المساواة لباقي العناصر كالمسيحيين واليهودالمرجع السابق، ص154 و155..

العام الذي سيبقى في الذاكرة: مجزرة 1860

كانت المسألة الشرقية هي الإطار العام الذي حصلت بسببه، وفي سياقه، مجزرة عام 1860 في دمشق، والمجازر التي قبلها في لبنان. وكنا قد استعرضنا بعض جوانب هذه المسألة عندما تطرقنا إلى التدخل الأوروبي الفاعل في الدولة العثمانية، وما جرّه من انقلابات وانهدامات طالت العوالم الاجتماعية للسكان، وكذلك الاقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية، كانت معظمها تصبّ في صالح صعود المسيحيين وتحسين أوضاعهم على حساب أوضاع كانت قائمة لصالح نخب دينية أو تجارية أو ثقافية مسلمة. وإذا كانت أحداث جسام، كاحتلال مصر من قبل الفرنسيين 1798 ثم استقلال اليونان وثورات مسيحيي البلقان، علامةً على ضعف دولة المسلمين وتراجعها أمام «عدو خارجي» لا يُضمر سوى الشر. لكن صعود المسيحيين، وهم مواطنو الدولة العثمانية، بدعم من ذات «العدو»، يعني أن العطب وصل إلى جسد الدولة. كانت الوصفة التي ستواجه بها نخب إسلامية هذا الضعف وهذه التحولات الجسام هي السعي لبلورة ذاتية إسلامية قوامها التناقض بين الإسلام من جهة، والغرب والمسيحية من جهة أخرى. وإذا كان هذا الأمر منوطاً بالنخب، فإن فئات اجتماعية أخرى ساءت أحوالها أيضاً، سيكون الغضب هو وسيلة تعبيرها.

يروي عبدالله حنا عن «ثورة» قام بها أهل دمشق في عام 1831، إثر تولي والي عثماني جديد أمور المدينة الذي فرض ضرائب جديدة، حيث اشتعلت المعارك في معظم أنحاء المدينة بين السكان وجنود الوالي، ومع ذلك لم يتعرض أحد من «الثوار» للمسيحيين أو لأملاكهم، على عكس اليهود الذين طالهم بعض الغضب وذلك لارتباطاتهم المالية بحكام إستانبول ودمشق وعكا بحكم عملهم كصيارفة، فكانوا مؤيدين لفرض ضرائب جديدة، لكن الثورة كانت موجهة بشكل مباشر ضد سلطة الواليعبد الله حنا، حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دار ابن خلدون، بيروت، ط1: 1985، ص207 و208.. في العام ذاته بدأت حملة محمد علي باشا على بلاد الشام، ونجح بانتزاع مدنها ومنها دمشق وتابع في تقدمه حتى تركيا، وستبقى بلاد الشام تحت الحكم المصري قرابة عقد من الزمان جرت فيه الكثير من الوقائع والتحولات. كان العهد المصري إيجابياً بالنسبة للمسيحيين. إذ يروي مؤرخون عاصروا تلك الحقبة عن ممارسات كانت تمعن في قهر وإهانة المسيحيين، وكان البعض من العامة ورجال الدين من المسلمين يظنونها أنها من صحيح الدينشاهين مكاريوس، مصدر سابق، ص43.. من ذلك، منعهم من لبس لباس المسلمين أو أن يركبوا المطايا ما عدا البطريركالمصدر السابق، ص43.، وكذلك فرض ما يسمى بـ «كيس الحاجة»، وهو كيس يحمله المسيحيون للسخرةالمصدر السابق، ص38 و39. وأنظر أيضاً ميخائيل مشاقة، مصدر سابق، ص27 ويقول مشاقة أن حمل الكيس كان قانوناً حكومياً.، أو الطلب إلى المسيحي في الطريق أن «يشمّل»، أي أن يسير على يسار المسلم، فإذا ما ازدحم الطريق، يؤمر بالطورقة «أي يمشي في الطاروق… والطاروق عبارة عن منخفض في وسط الشارع تسير به البهائم»ميخائيل مشاقة، مصدر سابق، ص27.، حتى أن بعض المسيحيين غير دينه وأسلم ليتجنب كل هذاميخائيل مشاقة، مصدر سابق، ص27.. ويورد كل من مشاقة وشاهين منشوراً أرسله درويش باشا والي دمشق في عام 1821 إلى مسلمي صيدنايا يظهر أن بعض هذه الممارسات كانت برعاية مباشرة من الحكومة، إذ يبدو الوالي فيه غاضباً من كون النصارى يقلدون «الإسلام في ملابسهم وعمائمهم ونعالهم وتعدوا درجاتهم وخالفوا»، ثم يذكرهم أن هذا الأمر هو ضد إرادة الحاكم، ثم يطالبهم أن ينذروا المسيحيين ألا يعودوا لمثل هذا وإلا فإن العقاب ينتظرهمشاهين مكاريوس، مصدر سابق، ص44، ومشاقة، مصدر سابق، ص28 و29.. في العهد المصري، قام ابراهيم باشا بإلغاء التمييز الواقع على المسيحيين، وساواهم بالمسلمين، بل إن بعض المسيحيين كما في بعض الروايات شعروا وكأن انتصار ابراهيم باشا هو انتصار لهم، فصار «إذا تشاجر نصراني مع مسلم مثل ما يقول له المسلم يقول النصراني وأزود»شاهين مكاريوس، مصدر سابق، ص44، ومشاقة، مصدر سابق، ص28 و29.، أو كما يروي أسد رستم عن حادثة في 1832، قام بها «بعض السفلة من نصارى دمشق»، حيث «زوّقوا جملاً وركبوا عليه رجلاً مسلماً من أهالي حارة الخراب يسمى حمزة الذكرة وأعطوه مسودتي عرق وأحضروا المشاعل وزوقوها بالأزهار والفاكهة وعملوها على كسم الصلبان. ومشوا من طالع القبة في صفوف وأخذوا يغنون «ابراهيم باشا يا منصور الله يلعن المقهور» وكانوا كلما مشوا بعض خطوات يقفون فيمسك حمزة المسودة بيده ويلوح بها ويصرخ المسيح قام. فغضب المسلمون وتوعدوا»أسد رستم، كنيسة مدينة…، مرجع سابق، ص214.. يضاف إلى ما سبق، أن المسيحيين، لا سيما النخبة الاقتصادية منهم، التي استطاعت أن تستفيد من التحولات الاقتصادية بعد انكشاف السلطنة أمام الغرب، هي أكثر من استفادت أيضاً من الاصلاحات والتغييرات التي قام بها ابراهيم باشا في بلاد الشام، ليكون هذا حجر أساس في تنافس وصراع بين النخب المسيحية الصاعدة والنخب التقليدية المسلمةعبد الله حنا، مرجع سابق، ص252 و253.. منذ اجتياح الجيوش المصرية لبلاد الشام، أصبح الحضور الدبلوماسي الغربي كثيفاً في المنطقة، ما بين مؤيد للمصريين كفرنسا، وآخرين، كالإنكليز، تخوفوا من مشروع محمد علي فوقفوا ضده، وهؤلاء الأخيرون عملوا على جبهتين: دعم السلطنة في وجه محمد علي، ودعم بعض الجهات للقيام بقلاقل وثورات ضد الحكم المصري، كالدروز مثلاً.

ما إن خرج المصريون من بلاد الشام حتى كان لبنان هو ساحة المواجهة الأولى بين المسيحيين من جهة، والدروز المدعومين من قبل الأتراك والإنكليز وبعض وجهاء وعوام المسلمين من جهة أخرى. وستستمر الأوضاع على هذا النحو بين مد وجزر قرابة العشرين عاماً. خلال هذا، كانت الدبلوماسية الأوروبية تسعى إلى مزيد من الاختراق، وكذلك روسيا التي ستطالب بحماية الأرثوذكس أسوة بما نالته فرنسا على هذا الصعيد. وعندما رفض السلطان العثماني مطالب روسيا، أعلنت هذه الأخيرة الحرب التي ستسمى بحرب القرم 1854 – 1856، والتي ستنتهي بانسحاب روسيا من معظم الأراضي التي احتلتها وإعطائها حق حماية الأرثوذكس على أراضي السلطنة، ثم بإعلان «الخط الهمايوني» الذي أعلن فيه السلطان المساواة التامة بين رعيته، على اختلاف أديانهم وطوائفهم، وأتاح حرية حركة أكبر للرأسمال الغربي، وهو ما يعني المزيد من الامتيازات للمسيحيين على أرض السلطنة، فتفجرت الأمور من جديد في لبنان وارتكبت المجازر الكبيرة بحق المسيحيينالمرجع السابق، ص253. أما عن المجازر التي أتينا على ذكرها فتفاصيلها موجودة في العديد من المؤلفات التي رصدت تلك المرحلة، ومن قبل مؤرخين كانوا شاهدين عليها، ومنهم شاهين مكاريوس، وميخائيل مشاقة اللذين اعتمدنا عليهما في هذا البحث.. كانت أصداء هذه المذابح بحق المسيحيين تُقابَلُ بالفرح من قبل بعض المسلمين في دمشقشاهين مكاريوس، مصدر سابق، ص224، وعبد الله حنا، مرجع سابق، ص259.. وربما يعكسُ هذا البيانُ الذي أطلقه علماء دين في دمشق 1860م، داعين فيه المسلمين إلى استغلال ضعف القوى الغربية بعد أن أنهكتها حرب القرم وعدم قدرتها على التدخل لحماية «الأمة المسيحية» مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان، تعريب فيليب وفريد الخازن، المجلد الثاني، مطبعة صبر، 1911، ص205. لأن هؤلاء المسيحيين «متآمرون على المسلمين مع الدول الأوروبية»المرجع السابق، ص205.، بل وذهبوا إلى أن «شهادة المسيحي غير معتبرة شرعاً بل يجب تفضيل شهادة النصيري عليه»المرجع السابق، ص204.. ولم تكن حلب بدورها غائبة عن هذه الأحداث، إذ ستعلق ملصقات على أبواب بعض جوامعها تدعو إلى ذبح المسيحيينالمرجع السابق، ص4.، لتتطور فيما بعد، بحسب إحدى المراسلات، إلى «منازعات بين المسلمين والمسيحيين في شوارع حلب»المرجع السابق، ص108..

أما بالنسبة للفئات الاجتماعية التي شاركت بالمذبحة، فكانت من «التجار والباعة والزعماء العسكريين المحليين (عدا الميدان) والمهاجرين الأكراد وسكان الأرياف (الحوارنة) القاطنين حديثاً في الضواحي»عبدالله حنا، مرجع سابق، ص256.، وكذلك الدروزالشيخ عبد الرزاق البيطار، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق وتنسيق: محمد بهجة البيطار، ج1، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دار صادر، بيروت، ط2: 1993، ص262 و263.. معظم هؤلاء كما نرى هم من الذين تعطلت مصالحهم وتراجعت مكانتهم، كالتجار والآغوات (الزعماء المحليين)، وذلك نتيجة التنظيمات العثمانية التي صبَّ معظمها في صالح المسيحيين والأوروبيين. أما من اشترك من العوام فهو إما بسبب فقرهم، أو بسبب تحريك الآغوات لهمالمرجع السابق، ص255 و256.. وبالطبع سيكون هناك من بين آغوات دمشق ووجهائها ومشايخها من سيقف في وجه الفتنة وسيقوم بحماية المسيحيين، كآغوات وأهالي حي الميدان والأمير عبد القادر الجزائري والشيخ محمود أفندي مفتي دمشق السابق والشيخ سليم العطار وبعض محلات المسلمين المعتدلين الذين قاموا بإيواء المسيحيين الهاربين من الموتالمرجع السابق، ص263 و264. وحول موقف أهالي حي الميدان ينظر: عبد الرزاق البيطار، مصدر سابق، ص263.. بدأت المجزرة في 9 تموز 1860 بإيعاز وتحريض من الوالي العثماني الجديد أحمد عزت باشا الذي أسندت إليه ولاية الشام في 1859المرجع السابق، ص258 و259 و260 و261.، ذهب ضحيتها ما يقارب الستة آلاف مسيحي، أي خُمس المسيحيين في دمشق، عدا عن البيوت والأملاك التي نهبت أو حرقتالمرجع السابق، 262.. وقد أجاد الشيخ عبد الرزاق البيطار في وصف أحوال المسيحيين آنذاك، والأهوال التي وقعت عليهم، حتى أنه استخدم تعبيراً قرآنياً في وصف يوم القيامة: «وترى الناس سكارى وما هم بسكارى»عبد الرزاق البيطار، مصدر سابق، ص264..