بشير البكر يروي سيرته في “بلاد لا تشبه الأحلام”/ أنطوان أبو زيد

الشاعر السوري الهارب من قمع البعث عبر بيروت إلى أوروبا

السبت 10 مايو 2025

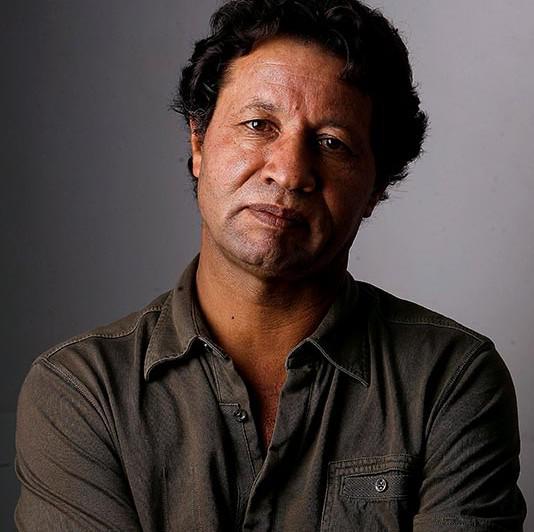

يسرد الشاعر والصحافي بشير البكر في كتاب “بلاد لا تشبه الأحلام” سيرته الذاتية التي تتقاطع فيها شذرات من سيرة زمن ومكان. يسرد البكر مساره من الحسكة فإلى فراره من وطأة النظام البعثي إلى بيروت ثم إلى أوروبا، مع ما يتضمن هذا المسار من وقائع ثقافية وسياسية وحياتية.

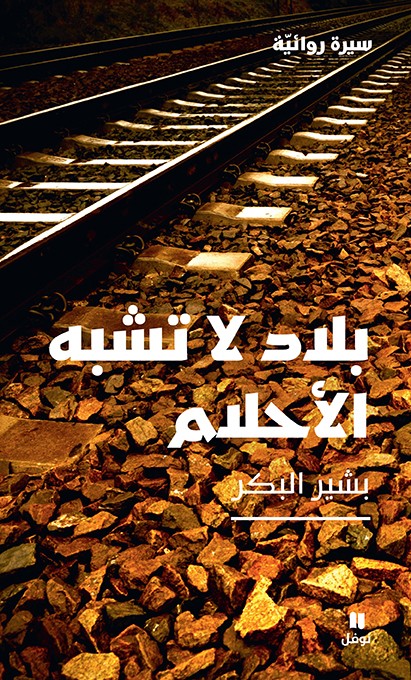

في الكتاب السيرذاتي الأخير الذي صدر للكاتب السوري بشير البكر (دار نوفل – 2025) بعنوان “بلاد لا تشبه الأحلام”، يستحضر ماضياً له فيه حصته الواضحة، وأثره البين، وللآخرين بصمتهم التي لا تمحوها مظالم هذا الماضي، ولا تطويه التحولات الدراماتيكية التي أصابت كل البلدان العربية، ولا سيما تلك التي كانت مسرحاً لحركة الكاتب، وحيث قضى جزءاً من حياته فيها.

ولد بشير البكر في مدينة الحسكة، شرق سوريا، عام 1956، وانتقل إلى بيروت أواخر السبعينيات من القرن الـ20، شأن كثير من الشبان العرب، هرباً من قمع النظام البعثي في حينه، وطلباً لممارسة الحرية السياسية في لبنان. وعمل بداية في الصحافة الفلسطينية الناشطة في ذلك العهد، حتى زمن الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، واضطرار قيادة “منظمة التحرير” وأجهزة إعلامها، وهو عامل ناشط فيها، إلى الهجرة صوب تونس ومنها إلى باريس، حيث استقر وعمل في الصحافة العربية رئيساً للتحرير في مجلة “العربي الجديد”، ومشاركاً في تأسيس “بيت الشعر في أبو ظبي”. وتقديراً لأعماله وإنجازاته، حاز البكر جائزة الصحافة العربية لعام 2008.

مبتدأ الرجل

يقول كاتب السيرة، أو من يشاء الإضاءة على مراحل من حياته وعدد من معارفه حيثما حل، إن ما يرويه من ذكريات ووقائع حية من محطات حياته، في ما يأتي من صفحات، وإن استحضرها، فإنها “زاد لا ينفد، وذخيرة تجدد ذاتها، وتنمو مع الأيام، لتغدو ذات حاضر لا يقوى على السفر…” (صفحة 8).

هو المولود في مدينة الحسكة، منتصف الخمسينيات من القرن الـ20، منذ وعى كان ثمة ثلاثة جبال هي مهوى القلوب لسكان المدينة، من مذاهب ومكونات مختلفة، والجبال هي عبد العزيز وكوكب وسنجار، ولا سيما لدى احتفالات النوروز، غير أن القدر شاء له أن ينأى عن جبال طفولته وفتوته وأن يبدل أراضيه كيفما شاءت له عصا سفره وترحاله. ويقول “أخذتني عصاي في مسالك وطرقات كثيرة، وفتحت أمامي دروباً لم أتوقع أني سأمشيها، لأصل إلى بلاد لم أتخيل ذات يوم أني سأضع قدمي فيها، وألتقي بكائنات كثيرة من أجناس وألوان وأسماء وأمزجة وأحلام مختلفة غريبة…” (صفحة 12).

وحكى بإيجاز شديد كيف أن التحولات التي عصفت بالبلاد (سوريا)، ولا سيما الانفصال (سوريا عن الجمهورية العربية المصرية برئاسة جمال عبدالناصر) عام 1961، وما تلاها من انقلابات، وقمع طاول الشيوعيين، وكان الراوي منهم، أواسط السبعينيات، حمله وعدداً من زملائه، ممن كانوا مقيمين في دمشق لإنهاء تعليمهم الجامعي، إلى الفرار من الموت اعتقالاً أو قتلاً خلال معارك خاسرة مع العدو، قاصدين بيروت.

من بيروت إلى الغرب

ومن ثم يعرّج الكاتب على السبيل الذي سلكه فراراً من النظام القامع في سوريا، ويروي كيف أنه حل في بيروت، عاملاً في الصحافة الفلسطينية، ومتواصلاً مع الحراك الثقافي والأدبي والسياسي في المدينة، إلى أن حصل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت الذي أفضى إلى جلاء “منظمة التحرير الفلسطينية” بقيادة ياسر عرفات عن بيروت، والاتجاه بحراً صوب تونس أولاً وفرنسا تالياً. وحين يعاود الكاتب زيارة بيروت بعد مضي ربع قرن على إقامته فيها، يستذكر أماكن وبارات ومطاعم وأشخاصاً من مشارب مختلفة، ويخرج بخلاصة مفادها بأن في بيروت خصالاً فطرت عليها لا تضاهيها مدينة مشرقية أياً تكن، وقصد بذلك معادلتها الفريدة، عمادها الحرية والجمع بين مكاسب الغرب ومعتقدات الشرق.

عود للفتوّة

وإذ لا يتبع الكاتب منهجاً خطياً زمنياً في سرد وقائع وذكريات تخصه، يعود بنا لفتوته حين التقى بيزيدية صدفة، على رغم تحذير الأهل الدائم من مصادقتها وكيف عرف أن اسم الفتاة “طاووس”، وهو من الكائنات المقدرة، وكيف أنها أعانته على ركوب “الشهري” أو الحمار العالي الذي جال به في الأنحاء. ولما أخبر أمه ما حصل له مع طاووس، جعلت تنبهه منها، قائلة إن الأخيرة “جنية من بنات الشيطان”! (صفحة 38-39).

وفي ما بعد، صار له زميل في المدرسة الثانوية إيزيدي يدعى درويش. وراح يمازحه بالقول إن اليزيديين قتلوا جده “بيغو”، وهو اسم خرافي مستل من حكايات الطفولة والمرويات الشفهية الدارجة، ويواصل زيارته بمكان إقامته لدى عائلة مسيحية في حي فردوسة. وفي ما أورده الكاتب الراوي من وقائع من طفولته وفتوته إنما قصد أن يبين هذا الثراء والتنوع المجتمعيين في بيئته الأولى، أي الحسكة، وما يسوغ له السهولة في الاندماج بأية بيئة جديدة، على قدر من التنوع والتعدد في الثقافات واللغات، بدءاً بدمشق، حيث كانت له صداقات، وبقيت له صور لصديقة هي أولى النساء اللواتي قاسمهن لحظات من حياته العاطفية يترك للقارئ أن يحدد طبيعتها، بل قدر الوجدانية المنسابة منها، على أنها عزيزة عنده شأن ذكرى الأحبة والخلان الأصفياء. أما بيروت التي عبرَ إليها الراوي أواخر السبعينيات، فشكلت عنده مدخلاً إلى حياة جديدة، لامست شغفه في الكتابة والتزامه الإنساني بالقضية الفلسطينية، كاتباً في الصحافة العربية المؤيدة للقضية، وكانت لا تزال للصحافة المكتوبة في حينه مكانة وأثر بارزين في تحريك الرأي العام اللبناني والعربي ومواكبة الإبداع والفن حيثما كان.

أصدقاء ومشاهد

ولئن أورد الكاتب في سياق سرده واستحضار محطات مؤثرة من حياته التي قضاها بين خط المدن من الحسكة إلى دمشق، فبيروت، ومنها إلى براغ، فباريس، فإنه يفرد معظم فصول الكتاب الـ28، لصداقات حفرت مكانها في وجدانه، فبات لزاماً الحديث عنها وبثها القدر المستحق من الوصف والوجد والسرد. ومن هذا القبيل شخصية “أبو أشرف” الفلسطيني المقيم في مدينة براغ وذواقة الطعام بكل الأنواع، وقد تعرفت إليه المواطنة التشيكية فلورا الموسيقية الباهرة، وأعجبت بمهاراته في الطبخ، و”اشتعلت بينهما حكاية بقيت تنمو بهدوء مثل طبخات أبو أشرف… بينما هو يدندن عتابا فلسطينية ذات شجن…” (صفحة 73). وتبين للراوي، بعد خبر وفاته، أنه كان فدائياً قديماً وأنه كان لا يزال يتحمل منفاه بالطبخ والتدخين المفرط.

ومن الشخصيات الحاملة أثراً في نفسه أيضاً “زيا سينما دمشق”، وهو تحريف لاسم جوزيف أو زوزو، وكان الأخير ابناً لمزارع، تولع بالسينما بينما كان يتعلم في بيروت، ولكنه لم يكمل تعليمه لظروف والده المادية السيئة، فألجأه حبه للسينما أن يحول منزله إلى صالة عرض عند نهاية شارع القامشلي، يعرف الشبان بنجوم السينما الفرنسية، من مثل جان غابان وسيمون سينوريه وجان لوي ترنتينيان وبريجيت باردو وآلان دولون وغيرهم. والأهم أن أثر زيا في زملاء الراوي كان شديداً، إذ خطر لأحدهم، ويدعى خليل، أن يقلد راج وشامي كابور الهنديين في أغانيهما، وإن فشل قلد أغاني كردية، وهكذا دواليك.

ولا يغادر الكاتب ماضيه الخاص حتى يستحضر ذكرى أخيه العائد من حرب عام 1967، ودخوله المنزل كاللص، بعد أن نجا ورهط من رفاقه العسكر في الصفوف الأمامية من الجيش السوري في جبهة الجولان، وكيف أنهم ضلوا طريق العودة لدمشق، وبلغوا مزارع شبعا اللبنانية عن طريق جبل الشيخ. ولما استعاد الأخ أنفاسه قال: “لم نخسر الجولان فقط، بل فقدَ كل منا الأرض التي يقفُ عليها. لم يعُد لدينا نقطة ارتكاز. اهتزت الأرض من تحتنا، لم نفقد صوابنا ولم نستعد توازننا…” (صفحة 149).

وفي الكتاب أيضاً وقفات عند شخصيات مثل “صلوحة بائعة الكعك”، الخنثى الذي قتله رجال من ميليشيات عاملة تحت عناوين براقة، و”جميل السعد” المصري القبطي الذي قدِم إلى باريس ليتابع دراسة الطب، إلا أنه وقع في حب السينما حتى التولّه، وراح يجري مقابلات مع كبار الممثلين والممثلات الفرنسيين ويرسلها إلى الراوي، باعتباره رئيساً لتحرير مجلة تصدر بالعربية. إلا أنه توفي في أحد المستشفيات الفرنسية وحيداً، عديم الحيل والمال والقرابة.

خواص المدن

لا تغيب المدن عن أضواء الكتاب الكاشفة، ولا سيما تلك التي صنعت بعضاً من صورة شخصية الكاتب، عنيتُ بها خصال الانفتاح على الآخر المختلف ديناً ولغة وتراثاً. وأفرد في هذا الشأن باباً لمدينة حلب التي قصدها طالباً ومقيماً في مساكنها الجامعية، وعاقداً صلات مع كثيرين. ويقول: “ونحن الطلبة الجامعيين القادمين من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وجدنا في محيط السليمانية روائح الأهل، واستأنسنا باللهجات السريانية والماردلية، هيثم الخوجة، والمثنى الشيخ عطية، وعبدالله عبود، ومحمد الصالح، وشقيقه ياسين، وبشير إيشوع، وغريغوار مرشو، وجاك بصمة جي، وزيد العجيلي، ورشاد النعيمي” (صفحة 195)، ولا ينسى المرور على الموسيقى في حلب، شأنها شأن دمشق، والهائمة بالفنون، تحيا بحياتها.

يمكن القول إن الكاتب والشاعر السوري بشير البكر أوجز لنا، في ما يشبه البانوراما الحميمة، أهم ما علق من ذكريات في وجدانه، وصوَر لأحبة وشخصيات مؤثرة في حياته، طفلاً وشاباً وكهلاً، وصاغها لنا بقلم سردي مطعم بشعرية رائقة وسلسة.