ثائر هلال: اللون ليس خياراً بل شهادة على زمن لا يحتمل الحياد

بشير البكر

13 مايو 2025

ثائر هلال تشكيلي سوري من الأجيال التي بدأت الرسم قبل أزيد من عقدين، وتمكنت من تقديم لوحة جديدة ذات مواصفات عصرية، غير منقطعة الصلة عن البيئة المحلية. يتمتع بخصوصية وفرادة أسلوبية، ورؤية فنية تعتمد على مواصلة التجريب بمنهج تجريدي متحرّر يشتبك مع أسئلة الذات والخارج، والعمل على مساحات لونية كبيرة غنية بالتفاصيل.

أين كنت عندما سقط النظام السوري، وكيف استقبلت الحدث؟

كنت في الإمارات، أتابع مشهد الانهيار المتسارع لبنية الطغيان بعيونٍ تفيض بالفرح لا بالدموع. لحظة التحرر لم ينتظرها السوريون فقط، بل كل من آمن بأن للكرامة ثمناً، وللحرية موعداً. لم يكن سقوط النظام مجرد خبر؛ كان شرياناً جديداً للحياة. كان العالم يتغير أمام عيني، وكانت سورية تكتب فصلها الأعظم بثمن باهظ من الدم والنور معاً. عشتُها بكل نبضاتي، واستقبلتها بفرح يليق بانتصار الكرامة على القمع.

إلى أي مدى تأثرت بانتقال سورية من حال إلى حال؟

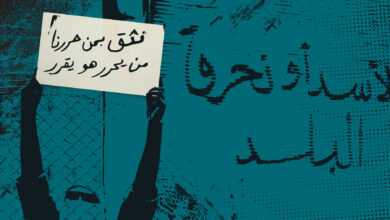

قد لا يُقاس التأثّر بالكلمات؛ هو تحوّل داخلي يشبه ثورة على مستوى الذات أيضاً. كنت أراقب بلدي يتحرّر من وهم القوة الجبرية، وأعي كيف أن الفنان الحقيقي لا يقف متفرّجاً أمام هذا التحول. سورية تحوّلت إلى مسرح ضخم للبطولة والمعاناة، ومعها تأكدت رؤيتي للفن: إذ لم يكن اللون مجرّد خيار جمالي، بل إيمان وشهادة حية على زمنٍ لا يحتمل الحياد. الفن مسؤولية، فالصورة أداة تغيير وصوت حق.

هل ترى أن سقوط النظام يمكن أن يترك أثره على اللوحة والثقافة في سورية؟

سوف يكون سقوط الطغيان بداية لتفجير طاقات جديدة ومستمرّة لم تتحقق عقوداً. اللوحة السورية بعد الثورة لم تعد تبحث عن التجريد المعزول، بل صارت مرآة مفتوحة على الأسئلة الكبرى: الحرية، العدالة، الفقد، الأمل. كل ريشة، كل مساحة لونية تحمل ثقل التجربة السورية: مزيج من الألم والخلاص. الثقافة اليوم تخرج من حطام الرقابة والخوف، وتبني خطابها الجديد بشجاعة مذهلة، والفن هو أول من يكتب هذا الخطاب بلغة العالم المتمدّن.

تخرّجت من كلية الفنون في سورية، ولكن معرضك الأول لم يكن في بلدك، بل في الإمارات، لماذا؟

خرجت من سورية منذ بداية التسعينيات متهرّباً من “الخدمة العسكرية”. كنت شاباً صغيراً صاحب حلم كبير مندفعاً للبحث والمغامرة، وعندي تطلعّات طموحة للتواصل مع بيئة ومناخات منفتحة على آفاق مختلفة، وعن فضاء لأتنفس الحرية. البيئة الفنية في سورية آنذاك كانت مرهونة بمزاج تقليدي مترهل محدود محكوم من أجهزة أمنية تتوجس من المشاريع الإبداعية، ومحاولات الشباب في التعبير. واستطعت خلال فترة أن أحقق لنفسي استقراراً نسبياً جيداً، أقمت في إمارة الشارقة التي أحبها، وانطلقت منها وهي لا تزال عاصمة النشاط الثقافي في الخليج. عملت رساماً صحافياً فترة كانت مهمّة في حياتي المهنية، إلى أن انتقلت إلى العمل في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة منذ 2006 مدرّساً مادة الرسم. إلى جانب ذلك، كنت قد أسست محترفي الخاص وانكفأت على العمل بصرامة، وكوّنت أسرة جميلة. كانت الأبواب تفتح أمامي ولا تزال للاتصال بأهم فعاليات عالم الفن، وتمكّنت من السفر إلى بلاد كثيرة، تعلّمت من خلالها ما لم أكن أحلم به. وكنت قد أقمت معرضي الفردي الأول في أبوظبي في المجمّع الثقافي حينذاك، شعرتُ أنني أقدّم شهادة ميلاد جديدة، ليس لي فقط، بل لكل فكرة حرة كنت أحملها منذ دراستي الأولى.

عرضتَ لاحقاً في سورية، هل كان معرضك الوحيد في غاليري أيام، ولم تكرّر التجربة؟

في سورية، كانت تجربتي الأولى بعد انقطاع طويل في معرض فردي في “غاليري الأتاسي” عام 2007، وكانت تجربة اختبارية ناجحة نسبياً، إذ احتضن أساتذتي والأصدقاء والوسط التشكيلي السوري تجربتي التي لم تكن معروفة عندهم. وفي 2008، انضممت إلى “غاليري أيام” ووجدت نفسي في موقع مسؤولية جديدة مع مجموعة من أبرز فناني سورية، وكان معرضي الفردي الثاني في دمشق 2008 في غاليري أيام في دمشق، بعدها، أقمت معرضي الأول في بيروت أيضاً في “غاليري أيام” وكان من أجمل معارضي فعلاً للخصوصية العالية لبيروت الثقافة، ثم دبي والقاهرة ولندن وهكذا.. لكن بعد أن انطلقت الثورة السورية العظيمة، لم أعد إلى الشام حتى اليوم.

هل تحدّثنا عن تجربتك مع “غاليري أيام”، أين الإيجابي والسلبي؟

“غاليري أيام” منصة احترافية مهمة، والعلاقة كانت ولا تزال مهنية تشاركية، فيها إيجابيات كثيرة، خصوصاً أنها رسخت قيماً جديدة من حيث طبيعة العرض الاحترافية والفضاء المتحفي، وكذلك الانتشار وبرنامج تنظيم عروض الفنانين، وسلسلة الكتب الفنية والمطبوعات، التي لم نشهد مثلها في العالم العربي. وبطبيعة الحال، هناك دائماً هامش من التحفظ، فالمعادلة بين السوق والحرية الإبداعية معقدة، الفنان يحتاج إلى مساحة أكبر من مجرّد العرض أو التسويق، يحتاج إلى حوار ومخاطرة، وإلى هامش واسع للتجريب، حيث على الفنان أن يمسك بمسافة واضحة تحمي استقلاليته الإبداعية، وهذا يحدث في الأدب والموسيقى والسينما والمسرح، ولا بد من هذا الشريك، لأن المبدع بحاجة ماسة إلى فريق عمل، أو جهة تأخذ على عاتقها خطوة لتدفع بالعملية الإبداعية إلى النور وهي تختلف باختلاف مستوياتها.

هل تابعت نتاج زملائك السوريين خلال الثورة؟ وما الفرق بين من بقوا ومن غادروا؟

تابعت أعمال أغلب زملائي الذين بقوا في الداخل، والذين خرجوا، والذين هم أصلاً خارج البلاد، وكنت أقرأ فصول الثورة، خصوصاً التجارب التي وجدتها على درجة رفيعة من التعبير. بعض الأعمال مذهلة وعظيمة وأرى أن هناك خصوصية واضحة لكل محاولة. عايش الفنان في الداخل تجربة تعبيرية مختلفة، القمع وخطر الاعتقال والموت والحصار والقصف ورسم على أنقاض المدن والأحلام، أما من غادر، فقد حمل الوطن شرارةً مشتعلةً بين ضلوعه. لا أرى فارقاً في جوهر الإبداع لدى من بقوا ومن هاجروا. كانت الثورة دمغة وجودية علينا جميعاً، والمهم في الفن أن الفنان لم يخن ذاكرته ولم يتواطأ مع الجلاد، كانت لوحات بعض الفنانين تنبض بالحياة والمقاومة والصمت الصاخب أحياناً. أما الفنانون في الخارج، فتمتعوا بهامش أوسع للتفكير وإعادة النظر، وأنتجوا أعمالاً فيها بعد تأمّلي عميق. التجربتان مهمتان، ولا يمكن اختزال إحداهما في الأخرى، بل يشكّل التنوع بينهما المشهد التشكيلي السوري الأوسع.

لكن هناك من يرى أن الحرية التي وجدها الفنانون في الخارج أثرت على المشهد التشكيلي؟

في المحترف التشكيلي السوري الحديث والمعاصر، معظم التجارب تأثرت بشكل أكيد بالتجارب الغربية، وهذا طبيعي في الفكر الإنساني، كما هي بقية العلوم، تنتقل بوصفها خلاصة معرفية تنعكس في تطلعات البشر وسعيهم إلى حياة عادلة وآمنة. تحوّلت الحرية إلى محرّك داخلي هائل للإبداع عند الشريحة الأوسع. لم يكن الخارج فسحة جغرافية فقط، بل كان تجربة وجودية حرّرت الخطاب البصري من الأكاذيب القديمة، والخنوع الإبداعي والزيف التعبيري الذي لا فائدة منه. أصبحت بعض التجارب السورية المعاصرة أكثر وعياً بمنجزاتها، وأكثر جرأة في استخدام أدوات جديدة للتعبير عن هويتها المتجدّدة. نضجت التجربة السورية بشكل لافت لتتحدث مع العالم بلغة الفن من دون أن تفقد جذوتها، مليئة بالحياة والحرارة والانفعال.

راكمت خلال العقود الثلاثة خبرات وكونت شخصية خاصة للوحتك تميزها عن غيرها، كيف وصلت إلى أسلوبك وأدواتك التقنية الخاصة؟

لم تتبع تجربتي مخططاً هندسياً مسبقاً، بل تشكلت عبر سنوات من التأمل، والتجريب، والرفض، والانقطاع. لم تأتِ دفعة واحدة، بل كانت مسيرة تراكمية وطريقاً متعرجاً، فيه محطات استطعت خلالها أن أخط لنفسي أسلوباً وطريقة عمل شاق مبني على الاختلاف والتحدّي، فقد تأثر بأدوات متعددة: التجارب الفنية التي شاهدتها، التجارب التي كنت على صلة مباشرة بها، القائمة على بحث بصري وفلسفي دائم في جوهر الأشياء ومعانيها. وجدت في التجريد لغتي لتجاوز الظاهر، تتيح لي النفاذ إلى أعماق الواقع لا عبر تمثيله، بل بإعادة تأويله. اللون والخط في أعمالي كانا أساسيين ينبضان ككائن حي، يتحولان إلى طاقة صدامية، الطبقات تكشف الذاكرة وتراكم التجربة، بينما استخدمت المحو لا إلغاءً، بل كشفاً عن المستتر والمقموع، اشتغلت كثيراً على التضاد بين السطوح الحادة الخشنة وبين الشفافية الحساسة، ليس بحثاً عن تباين شكلي، بل تجسيداً لصراع الذاكرة مع الحاضر، والهشاشة مع القسوة، والرمزي مع المادي. هذه الخيارات كانت دائماً انعكاساً لفلسفتي في جعل اللوحة مساحة استكشاف ومتعة ودهشة وصراع مفاهيمي، لا مساحة للزينة.

يبدو لي أن هذا المنهج الذي تتحدث عنه خضع لتجريب متواصل، ما رأيك؟

في مرحلة مهمة من مسيرتي، خضت تجربة اختبارية أعتبرها ناجحة باستخدام مواد غير تقليدية، بينها مواد مصنّعة جاهزة وأجسام ثلاثية الأبعاد، في أعمال اقتربت كثيراً من مفهوم التجهيز والنحت، حققت تميزاً واضحاً من حيث الدلالات الرمزية وارتباطها بواقع مادي ومعنوي، مباشر وغير مباشر. أعتبر تلك التجربة علامة بارزة أيضاً في مشروعي الفني، رغم أنني لم أتمكّن من الاستمرار بها لأسباب صحية. ومع ذلك، لا تزال هذه المنطقة الفنية تسكنني، وأترقب الفرصة للعودة إليها، لأنني أؤمن بأنها لم تقل بعد كل ما يمكن أن يُقال، وأنها تحمل إمكانات كبيرة للتوسع والنجاح مستقبلاً.

معرضك “إبحار عبر لا شيء” هو في سياق التجريب أيضاً، لكنه يعكس إمعاناً في التجريد؟

“إبحار عبر لا شيء” محاولة مختلفة للخروج من المعنى المباشر، والغوص في الفراغ بوصفه حالة وجودية. نعم، هو إمعان في التجريد، لكنه تجريد غير صوري. هو تجريد مأهول بالأسئلة، بالذاكرة، وبالرغبة في التحرر من النمط والشكل التقليدي والاستمرار في التجريب، خطوة لتحول ما أو قد يكون مفترقاً لمرحلة في تجربتي، لأنه يطرح سؤالاً لا عن “ماذا نرسم؟” بل عن “لماذا نرسم؟” وما الذي يمكن أن يُقال بعد كل هذا الخراب، كان هذا تتويجاً لرحلة استكشاف الذات في مواجهة العدم. كل عمل فيه كان بمثابة مخطط بسيط أو خريطة للبقاء، للتمسك بالمعنى وسط فوضى الانهيار والتردّي الكبير. لم يكن معرضاً عن الألم فقط، بل عن القدرة العجيبة للإنسان على مقاومة المحو. كل لوحة كانت تأكيداً أن الفن ليس ترفاً، بل ممارسة في مواجهة العدم.

ماذا ترسم الآن، وهل تفكر بالعرض في دمشق؟

ما أرسمه نوع من التأمل النفسي والترجمة البصرية للحيرة، للرغبة في الاستمرار رغم كل شيء، وهو ليس شهادة مباشرة. أكيد أفكر بالعرض في دمشق، وهذا هاجس دائم، فدمشق نافذتي الأولى والأخيرة، لكن سورية الجديدة التي لطالما حلمت بها لم تولد بعد، لكنها تكبر في خيالي، وإذا رسمت، فسوف أرسم روح مدنها التي تحرّرت من الركام، وأرواحاً تعلّمت الطيران رغم الشظايا. أما دمشق، فإنني أحلم بها وهي تعود مدينة مفتوحة للعالم، حرّة، تنبض بالحياة والحب بالفن والثقافة لا بالخوف والدم. سيكون لي هناك معرض ذات يوم، معرض مستحق يحتفي بها حرّة من الاستبداد، أتمنّى أن تكون كل العروض الفنية حواراً مفتوحاً يلامس الناس، وأن يعود النشاط الثقافي والمعرفي إلى سورية بشكله الحضاري المؤثر، وأن تعود صالات العرض والمسارح ودور السينما إلى دورها الريادي في النهضة بعيداً عن الغنائية الماضوية.

أنت من مواليد ريف دمشق، هل تحضر الطفولة والمكان الأول حين ترسم؟

تحضر الطفولة جذراً روحياً لا ينفصل عني بالتأكيد، ولهذا أثر عميق، فالريف له خصوصياته ليس فقط من حيث الصور البصرية، بل من حيث العلاقة مع الأرض، مع التفاصيل الصغيرة، مع الضوء المتبدل والعتمة والفراغ، الطفولة هناك لم تكن رومانسية، بل عميقة ووجودية. هذا الريف لم يتركني، بل يعود إليّ في كل لوحة، وإن بشكل رمزي. الأثر الجغرافي للطفولة يبقى فينا، كأننا نرسمه باستمرار دون أن نشعر، وهي طفولة مثقلة اليوم بذاكرة غنية، تحمل في طياتها الفقد والحلم معاً. أحاول أن أصنع من هذا توازناً بين الحنين والأمل.

هل تعتقد بخصوصية للوحة التشكيلية السورية في مرحلة ما بعد جيل الرواد الكبار، الذين شكلوا علامات متميزة على مستوى سورية والعالم العربي؟

نعم، يمكن أن نقول ونتحدث عن خصوصية محلية، الخصوصية اليوم مسألة نسبية، حيث لم يعد الفنان مرتبطاً بجغرافيا محددة أو بالأسلوب فقط، الفنان المعاصر يعيش تحدياً وجودياً ينعكس في فنه ويواجه تحدّيات جديدة مثل العولمة، والانفتاح، الشك، الحرب، الأسئلة الأخلاقية في الفن، العلاقة بالهوية المتغيرة. نحن لا نحمل الشعلة فقط، بل نعيد مساءلتها، العمل الفني أو اللوحة السورية اليوم ليست امتداداً بالمعنى الزمني فقط، بل هي تفكيك وإعادة بناء. هذا ما يمنحها خصوصيتها: قدرتها على قول ما لا يُقال، على الوقوف في منتصف المسافة بين الانتماء والانفصال.

بطاقة:

ـ ولد ثائر هلال في بلدة الناصرية 1967على أطراف الصحراء في ريف دمشق.

ـ تخرّج من كلية الفنون الجميلة بدمشق 1991.

ـ انتقل إلى الإمارات مطلع التسعينيات، وعمل في الصحافة مصمّماً.

ـ ثم انتقل للتدريس في كلية الفنون الجميلة في جامعة الشارقة.

ـ نال جائزة بينالي الشارقة 1997، وذهبية بينالي الرسم المعاصر في طهران 2005.

ـ منذ عام 2000، يقيم معرضاً سنوياً، أو يشارك في معارض ولقاءات دولية جماعية. فعرض في الشارقة ودبي وأبوظبي ودمشق وبيروت ولندن والقاهرة وسيول والإسكندرية وطهران ودكّا.

العربي الجديد