«يا مال الشام» ذاكرة الترفيه والتسلية في دمشق العثمانية/ محمد تركي الربيعو

تتجه كل الأنظار هذه الأيام نحو مدينة دمشق، فبعد سنوات عجاف من الحرب والقتل والنزوح، عادت المدينة للمشهد مع سقوط النظام السوري السابق، وما تبعه من تغيرات على الأرض. ولعل ما يشد الأنظار لهذه المدينة، ليس السؤال حول مستقبلها السياسي والاقتصادي فحسب، بل يتعلق أيضاً بمستقبل التدين داخلها. إذ تبدي بعض الأصوات والشرائح الاجتماعية والثقافية، قلقها من أن تؤدي المعادلات الجديدة، وخلفية الحكام الجدد لها، إلى شكل من أشكال التدين المتسلف، إن صح التعبير.

صحيح أن المدينة ظلت تحمل في تفاصيل كثيرة منها طابعاً محافظاً، إلا أن هذه المحافظة لم تمنع في المقابل من ظهور أنماط وسلوكيات ثقافية أخرى. مع ذلك يعتقد البعض أن الخوف من فرض نمط تدين معين على المدينة يبقى خوفاً غير مبرر، ليس لأن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه فقط، بل لأن روح المدينة وذاكرتها لا تتوافق بالضرورة مع أي تصور سلفي، أو متشدد يحاول ضبط سلوك أهل المدينة، وفرض رؤية دينية/ اجتماعية معينة عليهم. وغالباً ما تنطلق هذه الحجة، من قراءة لذاكرة المدينة تعود على أقل تقدير للخمسة القرون الماضية (الفترة العثمانية) والمئة سنة الأخيرة، فمع أي مراجعة لهذه الفترة، نرى أن التدين المحافظ في المدينة لم يمنع أهلها من الاستمتاع والإقبال على الحياة، بل إننا نرى، وخلافا للصورة الدرامية التي انتشرت في العقدين الأخيرين، بأن المدينة كانت على الدوام هي مدينة الترفيه، والبحث عن وسائل متعددة للتعبير عن الفرح. وربما هذه الصورة التي تجمع بين التدين والمرح في المدينة هي ما ينقلها لنا بدقة المؤرخ الأردني (ذو الهوى الدمشقي) مهند مبيضين في كتابه «ثقافة الترفيه والمدينة العربية ـ دمشق العثمانية)، إذ يقف مبيضين في فصول عديدة من الكتاب عند تفاصيل من المرح، الذي عرفته المدينة في القرن الثامن عشر، على الرغم من الطابع المحافظ لأهلها. فعلى صعيد الموسيقى مثلاً يلاحظ المبيضين، أن الأجوبة الصادرة من الفقهاء في هذا الجانب تظهر ميلاً نحو الإباحة، ومنها السؤال الذي وجه إلى مفتي دمشق الشيخ إسماعيل الحائك (توفي عام 1701) عن حكم سماع الموسيقى والآلات، فيأتي جوابه بعدم تحريمها «إذا كانت لا تخرج الإنسان عن طاعة الله ولا تقوده إلى فعل معصية». ولا يبدو الشيخ عبد الغني النابلسي أحد أقطاب المدينة، في القرن نفسه، متشدداً في حكمه على الدف والشبابة والسماع، فقد أجازها ولم يحرمها، لكونها تقرب الإنسان من الله وحبه، إذ يرى أنها لا تكون «إلا حباً في الله.. وهي سبب لاجتلاب السرور».

ويقرر النابلسي في رسالة أخرى، أن الأحاديث التي استند إليها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي والخمر والقينات والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده بحرمة سماع الأصوات والآلات المطربة، مشروطاً باقترانه بشيء من المحرمات، أو اتخاذه وسيلة للمحرمات، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحاً في حضوره وسماعه وتعلمه. وقد اقتفى تلميذ النابلسي الشيخ حسين بن طعمه البيتماني، أثر أستاذه في الموقف من الموسيقى فكتب» رسالة في السماع» وضح فيها الموقف من السماع، وروى بعض مشاهد نوبات السماع في منازل العلماء، إذ وصف نوبة سماع في منزل الشيخ محمد المرادي، وكانت في حضرة الشيخ عبد الغني النابلسي «ضرب فيها بالسنطير والناي والكمنجة والعود والوتر والشبابة».

في جانب آخر، يقف مبيضين عند فكرة أهمية الأفراح في دمشق باعتبارها ناتجة عن بناء ووعي اجتماعي، تشارك في صياغته جملة محددات، تُكون في شكلها النهائي مدخلاً من مداخل الهوية. يروي لنا محمد بن كنّان الصالحي (توفي عام 1740) أخبار جملة من الأعراس والأفراح والسهرات، التي تعكس تقاليد المجتمع. فترتيب الأعراس كما يبدو مرتبط بانعقاد مجالس السهر للرجال والنساء، ولأيام عديدة يتخللها تقديم الضيافة غير مرة وفي الوصف الآتي ما يشير إلى ارتباط مجموعة من الحرف بالأعراس ، مثل المُدخلين، والمولدية وهي حِرف مرتبطة بالرقص والإنشاد والغناء، إلى جانب حرف أخرى مرتبطة بالخدمات، ويرتبط بالفرح الدمشقي عادة الإنشاد الذي يتقدم له أشخاص محددون كونهم رؤساء في صنعتهم، أو من أعيان المجتمع الدمشقي، خاصة كبار العلماء، ففي فرح زواج ابن الشيخ علي بن محمد البعلي سنة 1717 حضر الشيخ عبد الغني النابلسي والشيخ محمد الغزي الشافعي والسيد سعدي بن النقيب مدرس الماردانية، وأنشد الرئيس الشيخ مصطفى الصالحي قصيدة مطولة للصرصري ، ثم أخرى لمولانا محمد أفندي العمادي، ثم حضرت الضيافة وهي الماورد والبخور، وانفض المجلس.

وتعد العراضة مناسبة لإطلاق الأهازيج الجميلة، التي يرددها الوصاف وهي تعد أول شروط العراضة، وتتألف الأهازيج من الأراجيز التي يردد المشاركون العبارة الأخيرة فيها، وتأتي كجواب على نغمة، ومن الأغاني الشعبية التي تردد في عراضة العرس ما يسمى الطقطوقة، وهي الأغنية الشعبية الصغيرة ذات اللحن الراقص السريع، والهوبرة وهي مجموعة من الكلمات الزجلية تقال في العرس والختان والولادة والعودة من الحج، ويقال في العرس الدمشقي «عريس الزين يتهنى وأطلب علينا واتمنى عريس الزين يا غالي أفديه بالروح والمال». وهناك الزجليات التي تكون حاضرة باستمرار في الزفة الشامية ومما يردد فيها «شن كليلة شن كليلة.. شو هالليلة.. الله يعنيه على هالليلة». ويمكن اعتبار التسلية واللهو والاحتفالات مظهراً لأحد تجليات التدين المرن، وهي ظاهرة اجتماعية تمس مستويات الواقع الاجتماعي والثقافي لمدينة دمشق، كما أنها تدلل على طبيعة البنى الاجتماعية والدينية المحافظة، ولكن غير المتزمتة بالضرورة.

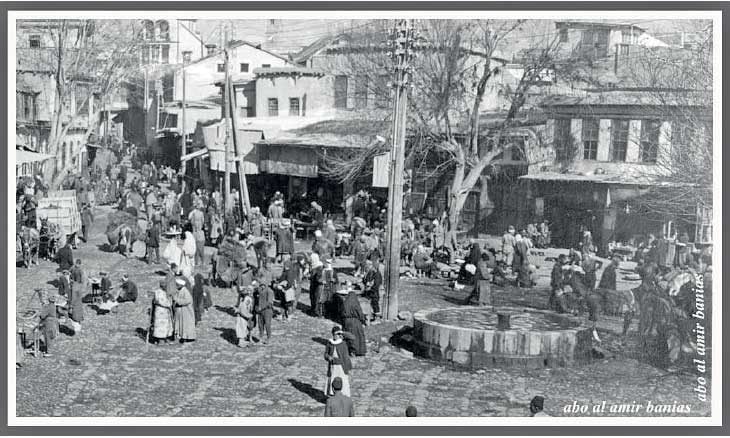

برع الدمشقيون في تمضية أوقات فراغهم، فارتادوا المتنزهات، وابتدعوا عادة «السيران»، التي تؤكد المصادر أنها تنوعت واختلفت، وتزودنا مذكرات ابن كنّان الصالحي بمادة وفيرة عن التسلية في دمشق، وتكشف عن ولع الدمشقيين بالتنزه والسهر في البساتين والحدائق، كما تمدنا كتب الفضائل بحصيلة وافرة للورد في التراث الدمشقي، وهو ما يضيف مدخلاً جديدا في ثقافة التحضر والترفيه في دمشق، إذ يخرج الدمشقيون في الخميس الثاني من شهر نيسان/أبريل ويجتمع الأطفال ويلبسون أبهى الثياب ويجولون حول البيوت ويغنون بعض الأغاني الشعبية، ويسود اعتقاد شعبي أن مريم العذراء تدور معهم وتغني أغانيهم، وأمام كل بيت ترتفع الأصوات عالية ويجيء الجواب من الداخل، باقة من الورد لكل طفل، ومع الورد بعض الحلوى من «القضامة» التي ترمى على الأطفال. وكان من مظاهر التسلية العامة أيضاً عادة «السيران» التي يخرج بها أهل دمشق في مرحلة الدراسة، ومما يلاحظ في بعض الأخبار واليوميات، كما في يوميات البديري الحلاق، هو مشاركة النساء للرجال في هذا النوع من التسلية، وهو ما يظهر أن النساء لم يكنّ غائبات عن الفضاء العام بالكامل، وأن المدينة على الرغم من طابعها المحافظ، إلا أن هذا الطابع لم يحل دون إقبال أهلها على مظاهر الفرح والاحتفال بها، وهي مظاهر دونها تغدو المدن بلا حياة.

كاتب سوري

القدس العربي