سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 19 أيار 2025

حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

—————————-

عندما تخذُلنا الركاكة السياسية/ مازن علي

18 مايو 2025

لأن السياسة ليست اختياراً طوعياً يمكن الابتعاد عنه أو تجنّبه، ولأن السياسة تحدّد مستوى التعليم والطبابة التي نتلقاها، بل جودة الهواء الذي نتنفّسه، ولأنها تتدخّل في شروط الحياة، بدءاً من أدنى الحاجات إلى أعمق معاني المواطنة والحرية، فإننا لا نستطيع الإفلات منها ومن تأثيرها على واقعنا ومصيرنا، تماما كما لا نستطيع الإفلات من المناخ الذي نعيش فيه، على حد تعبير روبرت دال. لهذا؛ عندما تختلّ السياسة أو تتعطّل، لا يظل أثرها حبيس الجدل النظري، بل يلقي بثقله على تفاصيل الحياة اليومية.

هذه مقدّمة مبسطة ومختزلة لمعنى السياسة التي تصفع وجوهنا بتداعياتها وانعكاساتها على واقعنا مع كل تصريح أو قرار يصدر عن السلطة السورية الحالية، فبعد مرور نحو ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، تستخدم السلطة خطاباً سياسياً ينطوي على وعود مُعلّقة التنفيذ، وإجراءات غير قابلة للصرف السياسي، شهدنا تجلياتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي أنجز على عجل، في مشهد بروتوكولي أكثر منه آلية حقيقية لإنهاء الصراع أو الاستماع إلى المكوّنات المتضرّرة. مثله، الإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر من دون مشاوراتٍ مجتمعية كافية، وأهمل المبادئ الأساسية للانتقال الديمقراطي؛ كالمشاركة السياسية والتمثيل العادل. سبق ذلك تسريح آلاف الموظفين تحت ذرائع الفلول أوالعمالة الزائدة، من دون البحث في تداعيات ذلك على مؤسّسات الدولة، وما تُحدثه من توترات اجتماعية بمظلومية مضافة إلى الجرح السوري لتبقيه مفتوحاً، ما عزّز الريبة في دوافع السلطة الجديدة.

أضف إلى ذلك إعادة إنتاج شبكة زبائنية جديدة من المحسوبين على دوائر السلطة، في التعيينات والترقيات، وجدل المقاتلين الأجانب، ما أفرغ الوعود من محتواها، وأعاد تدوير النخبة الوافدة إلى دمشق بعد إسقاط نظام الأسد، بدل فتح المجال أمام الطاقات الوطنية المعطّلة في المؤسسات الأصيلة، ثم جاء تأليف الحكومة تحت يافطة التكنوقراط، لتؤكّد أن أداء السلطة يركز على إدارة الصورة، لا بناء الثقة، واستثمار رمزية التحرير لتبرير احتكار القرار، عبر الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس المرحلة الانتقالية.

لا يُراد من كل ما سبق التحامل على التجربة الوليدة في سورية، ولكن ما نعايشه مع السلطة ليس مجرّد ضعف في الأداء، بل صورة أوضح لما يمكن تسميتها الركاكة السياسية، التي لو أردنا تعريفها لفهمناها انطلاقاً من كنايتها اللغوية وإسقاطاتها السياسية؛ فكما أن للّغة أصولاً تضبط المعنى وتمنح العبارة تماسكها، فإن للسياسة منطقاً يحكم الفعل ويمنعه من التشتت والتناقض. والركاكة، في أصل معناها اللغوي، ليست خطأ صريحاً بقدر ما هي ضعف في التكوين؛ جملة لا تعرف أين تبدأ وأين تنتهي، كلمات مترابطة شكلياً، لكنها لا تحمل فكرة واضحة. وعلى هذا القياس، تبدو الركاكة السياسية شبيهة بسابقتها، لا تنفي النية الطيبة، ولكنها تكشف عن افتقار إلى الحنكة، والحكمة في اتخاذ القرار. ليست الركاكة هنا فعلاً متعمّداً، بل ارتباكٌ وتلكؤٌ يتنكّر في هيئة الحذر، لكنها، في النهاية، تُنتج الأثر نفسه؛ تآكلاً في المعنى السياسي، وعجزاً عن بناء جملة مفيدة اسمها الدولة.

قد يعطي بعضهم العلامة الكاملة لنجاح السلطة في تسجيل اختراقات على مستوى الدبلوماسية الدولية؛ كالحصول على تعهد من الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات، التي أثقلت كاهل الشعب السوري، ولكن لا ينبغي أن يُنسى أنها ثمرة جهد هائل بذلته دول إقليمية، وتحديداً الأشقاء العرب في سبيل ذلك؛ لهذا يُعدُّ نسب هذا النجاح إلى كفاءة السياسة الخارجية للسلطة تعبيراً عن ركاكة سياسية مضاعفة، فكلنا يعرف أن المصالح لا تُمنح بتعهد لفظي، ولا تُبنى عبر المجاملات الدبلوماسية، بل تُشتق من الداخل، ومن تماسك المشروع الوطني.

التهافت خلف الاعترافات الخارجية، وتقديم تنازلات لا يعلم المواطنون كلفتها، ولا مواضع المقايضة فيها، يشي بمسار تفاوضي غير شفاف، ويقوض جوهر السياسة التي يفترض أن تكون شأناً عاماً، لا ساحة مغلقة لصفقات النخبة.

الأهم أن محاولة التوفيق بين أطراف دولية كبرى تختلف مصالحها وتتناقض طلباتها تشبه السير في حقل ألغام من دون خريطة وطنية، فمن الصعب، بل المستحيل، إرضاء واشنطن وموسكو وأنقرة وباريس والعرب وغيرهم في آنٍ معاً، من غير تقديم أثمان سيادية أو إيجاد تناقضات داخلية عميقة، بالنظر إلى قائمة الشروط التي قد تفجر السلطة ذاتها. السياسة هنا تتحول إلى حقل توازنات هشّة، لا إلى مشروع واضح لبناء الدولة من الداخل. في حين أن المسار الطبيعي لأي سلطة محمّلة بإرث ثوري، يفترض أن تنطلق من قيمها وشعاراتها التي خرج السوريون من أجلها، بدل البحث عن شرعية خارجية قد تُمنح اليوم وتُسحب غداً.

ما نراه اليوم من أداء السلطة الانتقالية في دمشق ليس سوى امتداد واضح لتلك الركاكة؛ فهي لا تمارس القمع، ولكنها توحي به. لا ترفض الديمقراطية، ولكنها تُسوّف بحجة الوقت، وحساسية المرحلة. ربما ليست مسوّغات خاطئة تماماً، لكنها تبريرات تنمّ عن الافتقار إلى الدربة والمهارة السياسية. تحاول تجنّب الاصطدام بالمطالب والاستحقاقات الملحّة، فإذا بها تصطدم بالواقع. فالأمن ينفلت، والثقة تتآكل، والمجتمع الذي يمنح المقبولية والشرعية يتسلل إليه الخذلان.

لو قُيّض لأهل السلطة فهم أصيل وراسخ للسياسة، لما كنّا أمام جدل بديهيات الحكم والإدارة والمشاركة والتمثيل، بل كنّا نحث الخطا إلى رسم ملامح الدولة المنشودة، المعبّرة عن الإرادة العامة للسوريين، وشكل النظام الذي يوجه السياسات، ومنها يمكن الانطلاق نحو بناء استراتيجية خارجية تلبي مكانة سورية الحضارية وموقعها الجيوسياسي والاستثمار بهما، لتجاوز السنوات المهدورة في عهد النظام البائد.

العربي الجديد

———————————

“سوريا الجديدة”: هذيان “الديمقراطيين” وسحر “البراغماتية” الشائن!/ عمّار المأمون

17.05.2025

الحكومة المؤقتة في سوريا لم تُتح مساحة للسياسة، لا قانون لتنظيم الأحزاب، لا نقابات مستقلّة منتخبة، أما الفضاءات العامّة فتُهدَّد ضمن منطق “فائض القوّة”، فالسلطة تمتلك القدرة على تحريك جموع غاضبة، مستعدّة للقتال، بعضها مسلّح، وبعضها يرفع هتافات إبادية.

“الثورة السورية انتهت”، تعويذة نطقها أحمد الشرع قبل تعيينه رئيساً، ثلاث كلمات مسّت بالسحر عقول الكثيرين وأبصارهم بل حتى أعمتهم، واستسلموا لخطّة الشرع بعد نهاية الثورة، التي تُلخَّص بـ”سندخل منطق الدولة”، تتمّة التعويذة اللازمة كي تكتسب قدرتها الأدائية.

هذه “الدولة” تبنّت الميليشيات التي ائتلفت تحت راية وزارة الدفاع، أما “حكومة الإنقاذ” التي كانت واجهة “هيئة تحرير الشام”، فـ”استلمت” على مؤسّساتها، وظهرت معها كلمات كـ “السيادة”، و”الحوكمة”، و”إعادة الإعمار”، والأهم “سلطة القانون”، تلك التي تختار هذه السلطة حسب مزاجها، ما تنفّذه من “قوانين أسدية”! لكن إلى الآن لم تُجب هذه الدولة ومؤسّساتها عن سؤال: أين تمارس السياسة الآن؟

غموض الإجابة عن هذا السؤال سببه أولاً، تاريخ طويل من فقدان المعنى الذي تسبّب به نظام الأسد، أي الكلمات والمفاهيم على مسافة واسعة من التطبيق والتجلّي المادي، البلاغة الفارغة هذه أعدَتْنا جميعاً، الكلمات على مسافة واسعة من معانيها، مسافة كرسّتها “الثورة” نفسها التي صودرت بسلاح الإسلاميين.

الآن هناك إجابة أقلّ نظرية وأكاديمية، الحكومة المؤقتة لم تفتح مساحة للسياسة، لا قانون لتنظيم الأحزاب، لا نقابات مستقلّة منتخبة، فقط صراخ وشتائم وبيانات على وسائل التواصل الاجتماعي. بصورة ما، لا سياسة الآن في سوريا ولا صوت تمثيلي، طبعاً كلمة سوريا هنا تعني “إقليم بني أميّة”، فلا السويداء، ولا مناطق الإدارة الذاتية محسوبة على دمشق كلياً، أما الساحل فمنطقة شبه محاصرة!

عن بلاغة فائض القوّة

إثر الفراغ البلاغيّ الذي تركه نظام الأسد، تستعير سلطات دمشق من معاجم متعدّدة، معجم الـNGOs (سلم أهلي، عدالة انتقالية، مدنية… إلخ) ومن معجم الميليشيا (خطف، أنفاق، استلام المدن…) وأيضاً تنويعات على معجم الأسد (عناصر غير منضبطة، جماعات خارجة عن القانون وإرهاب… إلخ) ومؤخّراً، أُضيف معجم العداء مع إسرائيل (العدوان الإسرائيلي، وحدة الأراضي السورية، اتفاقيات ابراهام، سلام مباشر…. إلخ) هذه المعاجم التي تلبّي رغبة طيف واسع من السوريين على اختلافهم.

هناك طيف آخر من السوريين لا تحضر الكلمات التي تصفهم، وهم حملُة السلاح، “الفاتحون” على تنوّعهم، بعضهم نظرياً أصبح يخضع لسلطة “الدولة”، والبعض الآخر “عناصر خارجة عن القانون”، وهنا بالضبط تظهر دلالة مصطلح فائض القوّة، فالسلطة (نظرياً) لا تمتلك فقط السطوة على أجهزتها التنفيذية (جيش، أمن عامّ… إلخ) بل أيضاً تمتلك القدرة على تحريك جموع غاضبة، مستعدّة للقتال، بعضها مسلّح، وبعضها يرفع هتافات إبادية.

هؤلاء الذين يمثّلون فائض القوّة، سلطة الدولة عليهم مُلتبسة، هي تمتلك القدرة على تحريكهم بدعوات للنفير العامّ، لا الحدّ من احتشادهم، كلمة واحدة حرّكت فائض القوّة هذا ضدّ العلويين، وضدّ الدروز لاحقاً. هاتان القوّتان، الأولى رسمية تُطالب بالشرعية، والثانية غير رسمية- اعتباطية، تُستخدَم للترهيب الداخلي، تبدأ بجماعة تهاجم كازينو، وصولاً إلى حشود تهاجم مدناً بكاملها، فائض القوّة باختصار هو القدرة على تحريك الجموع المتماهية مع الكلمات السحرية لبلاغة قتل الآخر وإذلاله.

تحريك الجموع، الاحتشاد والهتاف، وأشكال التبجيل والتغنّي، كلّها تُثير الريبة لدى السوريين، لا فقط بسبب إرث الأسد في تحريك المسيرات، بل أيضاً بسبب أشكال المبالغة في الأداء، الذي وصل حدّ دعوات الإبادة في هتافات ما بعد الأسد، الحشد مُريب دوماً، يُثير الشكّ، خصوصاً أن هذه حشود لم تتحرّك خوفاً من المخابرات، بل حماسةً لصدّ الشتيمة المفترضة عن محمد بن عبد الله.

سلطة دمشق تعالج عنف فائض القوّة بـ”تبويس الشوارب”، وأخبار عن اعتقالات للمتّهمين، وتضخيم بلاغة الدولة والقانون، في استعراض للسطوة، على الأقلّ أمامنا نحن السوريين. لكن، أن ينشر المتّهمون بارتكاب جرائم وانتهاكات صورهم وتعليقاتهم على الجريمة! وبعضهم يوثّق جرائمه! إذاً، من تخاطب تلك “الدولة” حين يُناقض “أمرها” الواقع، أي أثر لهذه الكلمات التي نظنّ أن لها قيمة! الشخص الذي قال “كان في قديم الزمان هون مدينة اسمها جبلة… التعن سلافها”، والذي ظُنّ أنه قُتل في اشتباكات مع الدروز، خرج علينا لاحقاً من الماء، كبطل هوليوودي، كحوريَ ماء يقول ساخراً: “فكرتوني متت… بعيدة عن شواربكم!”.

من “نحن الديمقراطيون”؟

منذ سقوط النظام شهدنا واحدة من أكثر الصور الشائنة سياسياً، المعارضة السورية في الخارج (هيئة التفاوض والائتلاف الوطني) هبطت دمشق، وقدّمت الطاعة في القصر أمام أحمد الشرع، لم يعد هناك أي جسد سياسي أو رمزي لمواجهة هذه السلطة، أو يكمّل “ديمقراطيتها” بوصفها تقبل المعارضة، وكأن مفعول الكلمة السحرية “انتهت الثورة”، نجح، وأصبح لـ”أبو محمد” قصر من زُخرف، انتهى الصراع مع الأبد بأمر الجولاني، وسنعود إلى بيوتنا، وسنبني البلد، نحن ديمقراطيون، ومن بقي مسلحون مشبوهون، غير ديمقراطيين، وأحياناً تُلصّق “اللا- ديمقراطية” بـ”قسد” والميليشيات الدرزية!

مشكلة “نحن الديمقراطيون” أن أصحاب هذا الموقف يعيشون وهماً مزعجاً، هذه الفئة التي هُزمت في الثورة، تظنّ أن حسّها المُتعالي بالتفوّق الفكري الذي يُتيح لها “التنازل” و”احتواء” الآخر؛ “الإخوان المسلمين” مثلاً، ومحاورتهم، سيقابله ديموقراطية، أو حسّ وطني، أو تنازل لدى الخصم الذي انتصر، المُحررّ- الجهادي، وهم بأن الخصم سيُشركهم في الحُكم أو السياسة!

لكن من قال إن الهيئة سابقاً، منحت مكرُمَة الحوار و”الديمقراطية” للخصوم؟ ما لاحظناه، أن أشكال المشاركة والمُساسية تُمنَح لأفراد، لا لجماعات، كلّ من حجّ إلى قصر الشعب لأجل صورة مع الشرع، ومن شارك في مؤتمر الحوار الوطني لاحقاً، حضروا فرادى، لا جمعاً ذا ثقل تمثيلي، ومن تمّ تعيينهم ضمن مساحة الحكم، كانوا زخارف، لا قرار لهم في الشؤون السيادية “الداخلية، الخارجية، العدل، والدفاع” عدا الاقتصاد، وربما هنا رهان المتفائلين.

بقيت “الحكومة المؤقتة” صادقة مع نفسها وتاريخها، لم تنطق كلمة ديمقراطية، وأصر “الديمقراطيون” على بناء الدولة، وهذا يُحسَب لهم، وأخذوا مسافة من ماضي الحكّام الجهادي والفصائلي والميليشياوي لـ”بناء الوطن”، ترافقت مع انتقادات على مضض لمهازل مؤتمر النصر ومؤتمر الحوار الوطني، الابتعاد الديموقراطي- البراغماتي، شمل التعامي عن أن السلطة تبيح رفع رايات فصائلية وأحياناً داعشية في الساحات السورية، لكن، “نحن الديمقراطيون” نريد بناء الوطن، ولنأخذ هذه المسافة، وندللّ وهم حُسن النيّة لدى الآخر.

لم تكن المسافة الأولى، أي المسافة من ماضي الحُكّام الجهادي هي الوحيدة، بل خُلقَت مسافة ثانية بعد مجازر الساحل، بوصفها حالة “طبيعية” ضمن مبرر عدميّ يُختصَر بـ”14 عاماً والسوريون يُقتَلون!”، ظهر أيضاً مبرّر آخر لتعميق التعامي، “من يقتل العلويين أجانب” وليسوا سوريين!

تُنزَع الوطنية/ الجنسيّة فوراً عن المتّهم (الذي أوضح الشرع أنه سيجنّسه سورياً) لكن أوضحت الفيديوهات أن المتّهم والمُنتهك سوري، والضحيّة سوري، الأجانب جزء من المشكلة، لا كلّها، البعض وثّقوا جرائمهم بلهجات سورية قحّة! المفارقة، أن هناك وهم مفاده أنه لا يمكن للسوريين أن يقتلوا بعضهم بعضاً بصورة ممنهجة، لكن ألم يعلّمنا نظام الأسد العكس!

المسافة التي أخذها الديمقراطيون، امتدت دماء وخطفاً وقتلاً طائفياً وصل إلى الدروز، لكن لا بدّ من التريّث لبناء الدولة، هكذا هي السياسة ربما، قياس المسافات، وتنازلات مفاهيمية وقيمية و”ثورية” أُخذت من أجل “الدولة”، إلى حدّ التنبيه من ضرورة عدم السخرية من بني أميّة!

وهم البراغماتية والتشابه!

على رغم هذه المسافات من المجازر والجهادية، مساحة عمل “الديمقراطيين” غير واضحة، ولا نتحدّث عن تهديد الحرّيات الخاصّة، لكن صادرت السلطة الفضاء العامّ عبر فائض القوّة والجموع الهاتفة بالإبادة، ومع وضوح سطوة إسرائيل، أُضيف إليهم جموع المتحمّسين لـ”ردع العدو”.

التركيز على وحدة سوريا والسيادة على التراب، والحديث عن شبح التقسيم يُضاف إلى بلاغة بناء الدولة، وهنا السؤال، أي مساحة تُركَت للعب والتنسيق السياسي والتحذلق، منازل دمشق القديمة أم المقاهي؟

السلطة حلّت أحزاباً أقدم من “البعث” نفسه، وتخاطب السوريين الديمقراطيين أفراداً، لكنها تحرّكهم جموعاً! أين مساحة اللعب إذاً؟ صحافة دولية؟ منتدى في منزل؟ بصورة ما، أين يُمارس الديمقراطيون السوريون ديمقراطيتهم؟ النقابات، التي عُيّن نقباؤها تعييناً، ثم اخُتلف على نقيب الفنانين، فأعاد تعيين نفسه بعد حجب الثقة عنه، كونه مُعيّن من “القيادة”؟

انتشر وصف “براغماتي” للإشارة إلى أحمد الشرع، أي أنه قادر على التكيّف مع الظروف وتغيير شكله وخطابه بناء على الوضع القائم، من جهادي عجز عن وضع لغم في العراق فاعتُقل، إلى أمير “داعش” في سوريا، وغيرها من الانقلابات التي انتهت به رئيساً لسوريا يزور فرنسا، ويلتقي بأبناء جلدته في الأنتركونتيننتال في باريس!

لا نعلم إن كانت هذه التحوّلات تسمّى براغماتية، لكن تبنّاها الديمقراطيون أنفسهم، قرّروا أيضاً التنازل والتغيّر لـ”بناء الدولة”، الذي يتطلّب الحضور داخل سوريا، وهذا حقّ وطني، وحلم لا يُنكَر على أحد، لكن إلى أي حدّ يجب أن يقبل الديمقراطيون أنفسهم التنازل والتغيّر؟ أو ما مقدار البراغماتية المطلوبة؟

لا إجابة، لكن تغيّر سلّم أولويات الكثيرين بصورة تُثير الشكّ، إذ نُسيَت حقوق مجتمع الميم، وحقوق المرأة، وتطبيق القانون، والكثير مما طالبت به الثورة نفسها (لا ثورة الجولاني) نُسي الكثير لأجل “بناء الدولة”، التي لم تترك السلطة فيها مساحة للممارسة السياسية بصورة جدّية، استبدل الديمقراطيون الإشارة إلى هذا الغياب، بعاطفة الشوق إلى الوطن، وخطاب مريب: أحمد الشرع يُشبهنا، زوجته تُشبه السوريات! فجأة حلّ تقمّص “القائد” مكان العقل والسياسة!

هذا التشابه مع الشرع ينفيه الغرباء/ المهاجرون، عمر ديابي، الجهادي الفرنسي المقيم في حارم، الذي وصف الشرع بـ”الحرباء”، وبأنه لا يصدّق تحوّلاته، حتى شأن البراغماتية غير واضح أيضاً، إن كان الشرع براغماتياً، فحكومته ليست كذلك، ولو أخذنا قسراً المسافة من ماضيهم الجهادي، والمجازر الطائفية، هناك عجز في إدارة “الدولة”، ونقص خبرة في الحوكمة، فالحكومة المؤقتة أوقفت اليانصيب، المؤسّسة الرابحة دائماً، أي استغنت عن “ضرائب الفقراء”، سلوكيات تهدّد الاستثمار أغضبت أيمن الأصفري نفسه، ناهيك بقرارات مالية وإدارة شركات ونقلها وإعادة تمليكها لشخصيّات مجهولة، والأشد مفارقةً، الاعتماد على ناقلات النفط الروسية والنفط المعاقَب، وفي الوقت ذاته المطالبة برفع العقوبات، التي رُفعَت أخيراً، لكن هل هذا يعني وقف النفط الروسي؟

يبدو أن خلل المعنى الذي ورثناه من الأسد ما زال حاضراً، نتكاذب بحجّة البراغماتية التي تُلحَق بوصف “أبو محمد”، ونبدّل الأوجه، وربما هذا سحر البراغماتية الشائن، السحر الذي انطلى على سوريين كُثر، إلى حدّ الاقتناع أن اللقاءات في المنازل والمقاهي في دمشق هي السياسة!

درج

————————————

المجلس التشريعي الغائب/ عبسي سميسم

18 مايو 2025

لا تزال الحكومة السورية تدير شؤون البلاد وفق قوانين النظام السابق، ووفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري من تعديلات، دون أن تتمكن هذه السلطة من التعاطي مع القضايا التي تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة، بسبب عدم وجود سلطة تشريعية تصادق أو تسنّ قوانين تتماشى مع الواقع الجديد. هذا الأمر أدّى إلى إصدار العديد من القرارات المخالفة للدستور السابق، ولا تستند إلى شرعية قانونية مستمدة من سلطة تشريعية، كما أدّى عدم وجود سلطة تشريعية إلى تعطيل جزئي لعمل السلطة القضائية، التي لا تزال تقف عاجزة عن حلّ الكثير من القضايا التي تتطلب قانوناً يستند إلى مرجعية تشريعية.

كما لا يزال هذا الفراغ التشريعي يشكّل إرباكاً لمعظم مفاصل السلطة التنفيذية بسبب عدم وجود سند قانوني للكثير من القرارات التي ستتخذها، علماً أن الرئيس أحمد الشرع، ومنذ تعيينه رئيساً لسورية من قبل غرفة العمليات العسكرية المشتركة ضمن خطاب النصر الذي ألقاه العقيد حسن عبد الغني في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، إلا أن هذا المجلس لم يجد طريقه إلى النور رغم الصلاحيات المطلقة التي أعطيت للشرع بطريقة تشكيله، سواء لناحية طريقة اختيار الأعضاء، أو عددهم، أو توزعهم المناطقي.

ولكن رغم كل الملاحظات على هذا المجلس، فإن إقراره يشكل ضرورة أكثر من ملحة في المرحلة الحالية، وخصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، والذي يتطلب من الجانب السوري تغييرات جذرية في القوانين المتعلقة بالاستثمار، وبالسياسات المالية والسياسات النقدية، والقوانين المرتبطة بحركة التجارة من استيراد وتصدير وحركة النقل بالعبور “ترانزيت” وغيرها من القطاعات التي سترفع عنها العقوبات ويتطلب تفعيلها سن قوانين جديدة تحتاج إلى مصادقة هيئة تشريعية، تسنّ من خلالها تلك القوانين. وبالتالي يجب على الرئيس السوري أن يسارع إلى تشكيل المجلس التشريعي الذي أقرّه منذ نحو أربعة أشهر، وعلى كل القطاعات الاقتصادية في البلاد أن تعمل على تهيئة بنية قانونية تؤسس لواقع جديد في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، بدلاً من الانتظار، ومن ثم أخذ دور المتفاجئ من التطورات التي تحصل.

العربي الجديد

——————————

بعد ميناء طرطوس.. ماذا بقي لروسيا في سوريا؟/ إياد الجعفري

الأحد 2025/05/18

لم يكن موقع “روسيا اليوم” أميناً في العنوان ومقدمة الخبر الذي نشره عن التفاهم الموقّع بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وبين شركة “موانئ دبي” العالمية، بخصوص استثمار ميناء طرطوس. فقد أشار العنوان إلى أن المذكرة الموقّعة تعنى بتطوير “البنية التحتية للمرافئ”، من دون أن يحدد المرفأ المقصود.

ويمكن تفهّم “الغصّة” الروسية، في الإقرار بخسارة ميناء طرطوس التجاري. ففي مطلع آذار المنصرم، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية المستثمرة للميناء، بثقة مطلقة، عبر وكالة “رويترز”، ليؤكد أن عملية إلغاء عقد استثمار شركته للميناء، “مجرد كلام”. في إشارة إلى إعلان مدير جمارك طرطوس التابع لإدارة الرئيس أحمد الشرع، في 22 كانون الثاني الفائت، إلغاء عقد استثمار الشركة الروسية للميناء. بعد ذلك، بأيام قليلة فقط (في 29 كانون الثاني الفائت)، زار وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، دمشق، والتقى بالشرع. وضم الوفد الروسي ممثلين عن شركة “ستروي ترانس غاز”. ووفق تصريحات بوغدانوف حينها، فإن ممثلي الشركة الروسية أكدوا للجانب السوري استعدادهم لمواصلة العمل، مشيرين إلى الصعوبات التي واجهت عملهم سابقاً. وبعدها بأيام جرت أول محادثة هاتفية، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الشرع.

منذ ذلك المنعطف، اتبعت موسكو دبلوماسية هادئة وإيجابية حيال الإدارة السورية الجديدة. وفيما كان ممثلو الدول الأوروبية منغمسين في جدال مطوّل حول المسار الواجب إتباعه حيال السلطة السورية الجديدة، وحجم ما يمكن رفعه من عقوبات، في حين كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال مشغولة في ترتيب ملفات أكثر أولوية بالنسبة لها من الملف السوري، كانت موسكو في ذلك الحين، تقدم البادرة الإيجابية تلو الأخرى، حيال الإدارة الجديدة في دمشق. فالتزمت بالعقد الموقّع بينها وبين حكومة النظام البائد، وزوّدت الحكومة الجديدة بشحنات من العملة السورية المطبوعة لديها، في وقت كانت فيه السوق تعاني من نقص كبير في السيولة من الليرة. ومن ثم، أرسلت موسكو مليون برميل نفط خام إلى الشواطئ السورية. تلاها مليون برميل نفط أخرى. وبات واضحاً أن النفط الروسي سيملأ الفراغ الناجم عن توقف النفط الإيراني الذي بقي لسنوات شريان حياة “سوريا الأسد”. ومن ثم، شحنت موسكو حمولة من القمح إلى ميناء اللاذقية.

كان جلياً أن رهان موسكو هو أن تجذب القيادة السورية الجديدة إليها، فيما كان الغرب يبتزها بالعقوبات، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر أيار الجاري. لكن التطورات في هذا الشهر، خيّبت الرهان الروسي تماماً، فقد استُقبل الشرع بحفاوة في باريس، وتلقى وعداً فرنسياً بالدفع نحو رفع العقوبات الأوروبية في شهر حزيران المقبل. ومن ثم جاء اللقاء التاريخي بين الشرع وترامب في الرياض، بعيد إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. لكن لا يعني ذلك، أن العلاقة بين الطرفين، الإدارة الجديدة في دمشق وموسكو، انقلبت بصورة دراماتيكية، في أيار الجاري. فالمراقبة الدقيقة لما كان يحدث على الصعيد الاقتصادي- الاستثماري تحديداً، تكشف أنه فيما كانت موسكو تبادر كانت دمشق تتملص.

ورغم أن إدارة الشرع لم ترد على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “ستروي ترانس غاز” في مطلع آذار الفائت، والتي قال فيها إن شركته لا تزال تدير ميناء طرطوس، إلا أنه في التوقيت نفسه تقريباً، كانت الحكومة السورية تعلن، بلسان مدير عام الشركة العامة للأسمدة، تخليص الشركة من العقد الروسي، بوصفه بارقة أمل جديدة لدعم القطاع الزراعي في سوريا. وكانت “ستروي ترانس غاز” أيضاً، هي المستثمر لهذه الشركة بمعاملها الثلاثة، بموجب عقدٍ مع نظام الأسد عام 2018 ولـ49 عاماً. بعد ذلك بأسابيع، أي خلال شهر نيسان الفائت، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن تصدير شحنة فوسفات عبر ميناء طرطوس، لأول مرة منذ سقوط النظام السابق. ولم يرافق ذلك أي إعلان أو تصريح يتعلق بمصير استثمار “ستروي ترانس غاز” لمناجم الفوسفات بتدمر لـ50 عاماً بموجب عقدٍ وقّعته مع نظام الأسد عام 2018. إلا أن إعلان الإدارة السورية الجديدة عن مزايدة لبيع عشرات آلاف الأطنان من الفوسفات الرطب من مناجم الفوسفات بتدمر، ومن ثم الإعلان عن مناقصات لإنتاج الفوسفات، كان مؤشراً يشي بقوة إلى أن عقد الاحتكار الروسي الشهير لفوسفات الشرقية بتدمر، قد ذهب أدراج الرياح هو الآخر.

آخر الخسارات الروسية المؤكدة، هو ميناء طرطوس، الذي منحه نظام الأسد لـ”ستروي ترانس غاز” عام 2019، لـ49 عاماً. فقد أصبح الميناء استثماراً إماراتياً. وتُعتبر استثمارات “ستروي ترانس غاز” أضخم الاستثمارات الروسية في سوريا. إذ تصعب الإشارة إلى استثمارات أخرى ذات شأن مقارنة بها. لكن، رغم ضخامة هذه الاستثمارات، من حيث القيمة المعلنة للتمويل المتفق عليه فيها -نصف مليار دولار في حالة ميناء طرطوس- إلا أن الشركة الروسية لم تلتزم ببنود تطوير البنية التحتية وحجم الإنتاج في معظم هذه المشاريع. وفي حالة ميناء طرطوس، تذرعت الإدارة السورية الجديدة بصورة واضحة بهذه النقطة، في إعلان فسخها لعقد استثمار الشركة الروسية للميناء، في 22 كانون الثاني الفائت. وينطبق ذلك على الشركة العامة للأسمدة بحمص، بمعاملها الثلاثة، التي لم تلتزم الشركة الروسية ببنود صيانتها وزيادة الإنتاج فيها، حتى أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق السورية بصورة غير مسبوقة. وبهذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن حكومة نظام الأسد، في كانون الأول 2023 كانت بصدد وقف تزويد “ستروي ترانس غاز” بالغاز الضروري لتشغيل معمل الأسمدة بحمص، على خلفية تفاقم أزمة توافر الأسمدة بالسوق المحلية. وطلب رئيس الوزراء الأسبق، حسين عرنوس، يومها، من وزير الصناعة في حكومته، البحث عن خيارات بديلة، بعد الوصول إلى قناعة بأن العقد مع الشركة الروسية لم يحقق الجدوى الاقتصادية منه. أي أن حكومة النظام السابق كانت تتجه نحو إلغاء العقد، في حينها.

وهكذا، ورغم رسائل “خطب الود” الروسية حيال السلطة الجديدة في دمشق، تجنبت هذه الأخيرة الوقوع في الفخ الذي وقع فيه قبلها نظام الأسد. فروسيا أنقذت بشار الأسد من السقوط عسكرياً، بعيد تدخلها عام 2015، لكنها فشلت في إنقاذه من تداعيات الانهيار الاقتصادي اللاحق لذلك. وكانت تركة استثماراتها مُكلفة على المصلحة الوطنية السورية، وغير مجدية للاقتصاد السوري. ويمكن تذكر تبجح بشار الأسد، مراراً، بعيد العام 2018، بأن كعكة إعمار سوريا ستكون من نصيب الحلفاء (روسيا، إيران، والصين). لكن أياً من هؤلاء الحلفاء لم يسهم في إعمار سوريا، وتركوا كعكتها للخراب، حتى يئست الحاضنة الموالية للنظام منه، وانفضت عنه عشية سقوطه. وهو درس نراهن على أن الحكومة السورية الحالية تدركه جيداً. ومهما كانت أثمان الاتجاه غرباً، سياسياً، فهي ستبقى مجدية أكثر بلغة الاقتصاد، ومفيدة بصورة أكبر لحياة المواطن السوري المرهق.

المدن

————————————-

تشكيل هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين في سورية/ عدنان علي و حسام رستم

18 مايو 2025

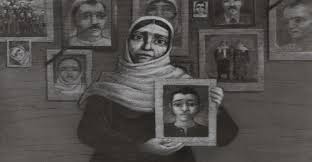

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء يوم السبت، مرسومين رئاسيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في سورية. وجاء في مرسوم رئاسي: “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، واستناداً إلى الإعلان الدستوري، وحرصاً على الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سورية، وإنصاف ذويهم، يعلن عن تشكيل هيئة وطنية مستقلة باسم الهيئة الوطنية للمفقودين”.

وحدد المرسوم مهمة الهيئة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سورية، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم دعم قانوني وإنساني لعائلاتهم. وأوضح أن أمام الهيئة 30 يوماً لوضع نظامها الداخلي والانطلاق في عملها. وعين المرسوم محمد رضا جلخي رئيساً للهيئة، مع منحها استقلالاً إدارياً ومالياً. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالب متكررة من ذوي المفقودين والمختفين قسراً، ومن منظمات وجمعيات حقوقية وإنسانية، للحكم الجديد في سورية، بالاهتمام بهذا الملف، نظراً إلى أنه يمس مئات آلاف العائلات السورية.

كما نص المرسوم الآخر على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وتعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية. وبموجب المرسوم، “يعين عبد الباسط عبد اللطيف رئيساً للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان”. ومنح المرسوم الهيئة الاستقلال المالي والإداري، وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

محمد رضا جلخي.. أكاديمي سوري يرأس هيئة المفقودين

محمد رضا جلخي أكاديمي سوري يحمل دكتوراه في القانون الدولي عام 2023 من جامعة إدلب. وشغل عدة مناصب في مجال التعليم العالي، منها أمين جامعة إدلب. وعقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عين جلخي عميداً لكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، كما جرى اختياره ليكون عضواً في مجلس الأمناء الجديد لـ”الأمانة السورية للتنمية”، التي تحول اسمها إلى “منظمة التنمية السورية”. وعُين جلخي في 2 مارس/آذار الماضي في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور السوري في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.

وإلى جانب عضويته في مجلس أمناء “منظمة التنمية السورية”، يتولى جلخي عدة مناصب قيادية في قطاع التعليم العالي والتنمية، مثل أمين جامعة إدلب، وعضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة دمشق منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، ورئيس لجنة تسيير أعمال الجامعة الافتراضية السورية منذ 3 فبراير/شباط 2025، وهو باحث مشرف في المركز السوري للدراسات الاستراتيجية.

عبد الباسط عبد اللطيف.. المكلف بهيئة العدالة الانتقالية

أما المكلف بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، فهو من مواليد محافظة دير الزور 1963، وشغل منصب الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري التابع للمعارضة السياسية السورية. كان قد حصل على إجازة بالحقوق من جامعة حلب 1986، وهو نائب سابق لرئيس لجنة الحج العليا السورية، ورئيس المكتب السياسي لفصيل “جيش أسود الشرقية”، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس المحلي لدير الزور في الحكومة السورية المؤقتة 2018.

العربي الجديد

———————————

العملة السورية الجديدة: اقتصاديون يحذرون من حذف الأصفار والتثبيت/ دانيا الدوس

18 مايو 2025

أثار تصريح وزير المالية السوري محمد يسر برنية حول العمل على إعادة تقييم العملة السورية الحالية، وكشفه عن عملية إصدار عملة سورية جديدة قريبًا، الكثير من التساؤلات والآراء الاقتصادية المتحفظة على هذا المقترح، خوفاً من أن يسبب هذا الإجراء هزات اقتصادية واجتماعية سلبية. وبعض المحللين دعوا إلى حذف الأصفار من العملة وإعادة طباعة عملة جديدة (نيوليرة)، وضخ عملة محلية بلاستيكية، إلا أن هذه الآراء لاقت انتقادات عديدة على اعتبارها مجرد اقتراحات غير مجدية في الفترة الحالية، تُنهك الاقتصاد، خاصة بعد أن كشف مصدر في مصرف سورية المركزي عن تكلفة طباعة القطعة النقدية بنحو 20 سنتيم، ما يعني أن تكلفتها تتجاوز قيمة العملة نفسها.

الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش رأى عدم وجود أي مبرر موضوعي لإلغاء أصفار من العملة الحالية، كما أنه من غير المجدي طباعة عملة جديدة في الظروف الراهنة، فالتغيير لأجل التغيير لا يجوز أن يكون هدفًا للسياسة النقدية حاليًا. وأشار عياش في تصريحه لـ”لعربي الجديد” إلى أنه يجب ملاحظة التعقيدات وآثار حذف الأصفار، إذ إن ذلك يتطلب تغيير العملة وطباعة عملة جديدة، ما يفرض تكاليف كبيرة ويسبب تعقيدات كثيرة قد تؤدي إلى اضطرابات مالية البلاد بغنى عنها في المرحلة الحالية، لا سيما أن هكذا إجراء في الظروف الراهنة لن يساعد على تحسين قيمة الليرة.

وأضاف: “ما يؤكد تحليلي التصريحات المنقولة عن مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي، والتي تشير إلى إمكانية تغيير شكل العملة وليس قيمتها، وكذلك الإشارة إلى كلفة طباعة العملة الجديدة الباهظة، والتي تفوق قيمة العملة ذاتها، وبالتالي هي عملية غير مجدية اقتصادياً في الوقت الراهن”. وأوضح عياش أنه من حيث المبدأ يتم اللجوء إلى العديد من الأساليب والتقنيات في السياسة النقدية لمعالجة المشكلات الاقتصادية، لا سيما مشكلة التضخم، والذي يُعبر عنه بارتفاع مستمر في الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية للدخل وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، فمن أحد مظاهره السلبية هي الحاجة لكميات أكبر من النقود للحصول على نفس السلعة.

فقد وصلت معدلات التضخم في بعض البلدان إلى مستوى قياسي لدرجة فقدان العملة المحلية لكامل قوتها الشرائية، وبالتالي تخلي المواطنين عنها، كما في فنزويلا، وكذلك في ألمانيا أواخر الحرب العالمية الثانية. وفي بعض الدول يستلزم نقل العملة بالعربات لشراء سلع استهلاكية يومية بسيطة، كما في زيمبابوي مثلًا. وقد واجهت بعض الدول هذا المظهر للتضخم من خلال إعادة طباعة عملتها مع تغيير في قيمتها الاسمية من خلال حذف عدة أصفار من قيمتها.

قصة حذف الأصفار من العملة السورية

وشرح عياش أنه تلجأ الدول إلى حذف الأصفار عندما تعاني التضخم المفرط، إذ تفقد العملة قيمتها بسرعة، ويصبح من الصعب التعامل مع الأرقام الكبيرة، إضافة إلى انخفاض الثقة بالعملة بسبب الأزمات الاقتصادية أو السياسات النقدية السيئة، وتبسيط العمليات المالية، فتصبح التعاملات اليومية، والمحاسبة، وإعداد التقارير المالية أكثر سهولة. وأشار إلى أنه يجب التأكيد أن هذا الإجراء يكون شكليًا وقاصرًا ما لم يترافق مع عمليات إصلاح بنيوية في الاقتصاد الوطني تساعد على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتنمية السوق المحلي بما يساعد في تحسين توازنات ميزان المدفوعات والميزان التجاري وأسعار الصرف، وبالتالي تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية وزيادة القدرة الشرائية للدخل ونمو الطلب بالتزامن مع نمو العرض السلعي والخدمي المتاح، وسيكون إجراء كهذا بمثابة عملية تجميلية تساعد في تخفيف أحد مظاهر التضخم وتسهيل التداول فقط.

ورأى أن من شروط نجاح حذف الأصفار أن يكون الاقتصاد قد تعافى فعلًا وليس مجرد تغيير شكلي، إضافة إلى السيطرة على التضخم حتى لا تفقد العملة قيمتها مجددًا، كما يجب اعتماد سياسات اقتصادية داعمة مثل تحسين الإنتاجية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، فضلاً عن وجود إدارة ناجحة لتغيير العملة لمنع التلاعب بالأسعار وخلق حالة من الفوضى المالية. وبالتطبيق على واقع سورية الحالي الذي يعاني من معدلات التضخم المرتفعة، رأى عياش أنه يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى، منها معالجة حالة الركود الاقتصادي أكثر من معالجة مظاهر التضخم، لأن معالجة الركود كفيلة بضبط معدلات التضخم. كما يمكن الاعتماد على بدائل أكثر جدوى للاقتصاد في المرحلة الراهنة، وهي ترسيخ الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات، ما يساهم بمعالجة مظاهر التضخم المتعلقة بالتداول النقدي.

تحديات تثبيت الليرة

وفي ما يتعلق بالطروحات المتعلقة بإصدار عملة بلاستيكية، أكد عياش أن هذا الطرح سابق لأوانه، فهو يتعلق بشكل العملة وموادها وطباعتها، وليس بقيمتها أو دورها، ولذلك هي لا تُساهم في معالجة المشكلات النقدية الناتجة عن التضخم، فهي جانب فني تقني يمكن مناقشته عندما يتخذ المركزي قرار طباعة عملة سورية جديدة. إذ إن العملة البلاستيكية تتمتع بالعديد من المزايا التي تتفوق بها على العملات الموجودة حاليًا، فالقوة والمرونة والمتانة والسماكة والأمان والمقاومة والبيئة والاستدامة والعمر الافتراضي وحتى الكلفة، فهي تُصنع من البوليمرات وليس من القطن أو الكتان.

ولكنها ما زالت محدودة الانتشار، إذ تشكل قرابة 3% فقط من حجم التداول العالمي، وأول من استعملها هي أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، وحاليًا تستخدمها قرابة 45 دولة، وعربيًا نجد السعودية ومصر مؤخرًا. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام لـ”العربي الجديد” أنه من غير الممكن طباعة أوراق نقدية جديدة بقيمة افتتاحية ثابتة معادلة لها بالدولار، وذلك بسبب أن التثبيت القسري للقوة الشرائية لليرة السورية من خلال ربطها بمعادل ثابت بالدولار يعني التزام المصرف المركزي دائمًا باستبدال النيو ليرة بقيمة ثابتة بالدولار، وهذا غير ممكن لأنه يحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الدولار.

كما أن تداول النيو ليرة بقوتها الشرائية الحقيقية مهما كانت، والتي يتم تحديدها من خلال قوانين السوق الحرة التي يحكمها التوازن بين القوى المؤثرة بالسوق، وهي العرض والطلب على الدولار، بالإضافة لحجم الإنتاج والصادرات والمستوردات وحجم البطالة، هو تداول أفضل بكثير من تداول النيو ليرة بقيمة وهمية مرتفعة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي ولا تعكس حقيقة القوة الشرائية للنيو ليرة. ورأى خزام أن تثبيت القوة الشرائية المرتفعة للنيو ليرة يعني زيادة تكاليف الإنتاج الوطني عند تقييم التكلفة بالدولار، وبالتالي تصبح المستوردات منافسة للمنتج الوطني، وتصبح الصادرات غير منافسة بالسعر في الأسواق الخارجية، كما أن حذف صفرين من العملة هو الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن استبدال المدخرات بالليرة من المواطنين.

العربي الجديد

—————————–

حذف الأصفار من العملة…. إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

إيران تعيد إحياء التومان… والعراق وسوريا ولبنان بين الطباعة والتقويم

بيروت: هدى علاء الدين

17 مايو 2025 م

يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة».

فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟

ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟

تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً.

وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة.

ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي.

إيران: التومان الجديد… هل يمحو سنوات التضخم؟

في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال.

ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية.

ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي.

هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟

بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية.

وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

سوريا… ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك

أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023.

وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية.

لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق.

لبنان… من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد

في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة.

دروس من التجارب الدولية

تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق.

أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي.

وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية.

تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة.

بداية جديدة أم تجميل للواقع؟

تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج.

الشرق الأوسط

———————————–

ماذا يعني أننا نبني للمستقبل؟/ مصطفى سيد عيسى

2025.05.18

قبل أكثر من عشر سنوات كنت في زيارة للعاصمة البريطانية لندن للتعرّف على البرامج الوقائية التي تتّبعها المملكة المتّحدة للتعامل مع الكوارث والتحديات البيئية المستقبلية هناك. زُرت حاجز نهر التايمز الذي شُيّد قبل أكثر من أربعين عاماً لحماية المدينة من الفيضانات النّاتجة عن المدّ والعواصف البحرية. أخبرنا المسؤولون هناك أن هذا الحاجز سيبقى فعّالاً حتى عام 2070 وأنّهم يُطوّرون حلولاً وإجراءاتٍ جديدة لضمان الحماية والحياة حتى عام 2100.

الأحداث المتسارعة حولنا تجعلنا نعيش حياتنا اليومية في تجاذب كبير, يُنسينا أحياناً أنّ هناك من يُخطّط لديمومة الحياة في مكانٍ ما, وأنّ غياب الفلسفة التخطيطية طويلة الأمد قد يُهدّد الحياة فيها بشكلٍ مباشر. في إحدى المشاريع التي شاركت فيها في العاصمة السويدية ستوكهولم، طُلب منا تصميم تدابير وقائية لحماية ركائز أهم الجسور الممتدة فوق المياه من خطر اصطدام السفن بها. كان المسؤولون في محافظة ستوكهولم وما حولها يعلمون يقيناً أن اصطدامًا واحدًا قد يتسبّب بكارثة كبيرة، لا تقتصر على تعطيل حركة السير فوق الجسر المعني فقط، بل على تعطيل الشريان الرئيسي للحياة في العاصمة السويدية. لذلك، تم إنشاء هياكل خرسانية ضخمة تحيط بأساسات الجسر داخل الماء، لتكون حائط صدّ لأي سفينة قد تنحرف عن مسارها.

نحن هنا – في الحديث عن حاجز نهر التايمز أو الهياكل الخرسانية الضخمة حول أساسات الجسور الحساسة في ستوكهولم – لا نتكلم عن تفصيل هندسي فحسب، بل عن فكرة بسيطة وجوهرية مفادها أن المدن الحديثة لا تُبنى ليكون مظهرها جميلاً فقط، بل تُبنى لتقاوم ولتحمي نفسها وسكّانها، ولتصمد أمام الكوارث المتوقعة وغير المتوقعة.

ولو تركنا أوروبا لنوجّه الأنظار لسوريا لرأينا أن بلدنا الحبيب قد عرف الزلازل، والفيضانات، والحروب، والانهيارات الاقتصادية، وأنّه لذلك لا يملك رفاهية التجريب أو التسرّع. بل يحتاج إلى أن يُبنى بعقلية استباقية، تدرس الحاضر والمستقبل وتستعد له دون خوف أو تردد. وهنا أقف على ما دار بيننا وبين معالي وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح حين زرناه كوفدٍ من المبادرة السورية للكفاءات والتنمية في مكتبه في دمشق وتحدّثنا عن جاهزية المدن السورية للتعامل مع الكوارث المختلفة. كان لديه وضوح في الرؤيا مُلفتة، فهو يفهم أن سوريا ليست بلدًا متجانسًا من حيث الطبيعة أو المناخ. فبين المرتفعات الزلزالية في الشمال الغربي، والأنهار التي تخترق السهول، والمناطق الجافة المعرّضة للتصحر، تقف المدن السورية على مفترق من المخاطر الطبيعية المختلفة. ولا يجب على الوزارة أن تتعامل مع هذه الحالات المختلفة بآلية واحدة. بل إن على سياسات الصمود الحضري أن تُبنى على فهم دقيق لجغرافيا كل منطقة ومخاطرها الخاصة، وهذا ما أكّد لنا السيد رائد الصالح أنّ الوزارة تدرسه الآن.

الصمود الحضري – التطبيق العملي لمعنى الاستدامة

الصمود الحضري أو Urban Resilience كما يُعرف باللغة الإنجليزية هو التطبيق العملي لمفهوم الإستدامة. أعتقد أنّك سمعت مراراً بمصطلح الاستدامة لكنّك نادراً ما تسمع عن آلية واقعية للوصول إليها. يتمحور مفهوم الصمود الحضري حول سؤال جوهري عن قدرة المدينة على حماية أهلها من الظروف الصعبة بحيث تكون الحياة مستدامة فيها بشكل طبيعي ولأطول مدة زمنية ممكنة.

في السياق السوري، يكتسب هذا المفهوم بعدًا استثنائيًا. فنحن لسنا فقط أمام دولة خرجت من حالة حرب مدمّرة، بل أمام واقع معقّد تشوبه تحديات جيولوجية، ومناخية، واقتصادية، واجتماعية. فكيف نخطط وأمامنا مُدنٌ متعبة تعرف أن احتمالية وقوع الزلازل ليس مجرّد فرضية نظرية بل واقع حقيقي في شمال غرب سوريا مثلاً؟ بالإضافة إلى وجود مساكن بسيطة للنّازحين قد تنهار على رؤوسهم بسهولة؟ هل نعيد البناء بنفس العقلية والشكل والموقع والمواد؟ أم نعيد النّظر في ذلك كلّه لنحمي ساكنيها من كارثة محتملة؟

ثم هناك خطر الفيضانات الذي يهدّد مناطق عدّة من سوريا، خصوصًا تلك المجاورة للأنهار والسدود كبعض المناطق في ريف حماة وحوض العاصي وصولاً إلى تخوم دير الزور. فالمدن هناك تحتاج إلى تخطيط يراعي ألا تكون البيوت في مجاري السيول وألا تكون المستشفيات في مناطق تنعدم فيها طرق الإخلاء. ففي عام 2023، تسبّبت الأمطار الغزيرة في شلل جزئي لعدة مناطق في ريف طرطوس، بعدما غمرت المياه الطرق وأعاقت الوصول إلى المشافي والمدارس. لم تكن المشكلة في كمية الأمطار فقط، بل في غياب البنية التصريفية المناسبة، والتوسع العشوائي الذي تجاهل طبوغرافيا الأرض.

التغير المناخي بات عنصرًا جديدًا في معادلة التخطيط الحضري. فازدياد درجات الحرارة، وتغيّر أنماط الأمطار، وامتداد فصول الجفاف كلها ظواهر باتت تؤثر بشكل مباشر على المدن السورية، من الحسكة إلى درعا. لذا، لم يعد مقبولًا أن تستمر خطط الإعمار بنفس الأسس التقليدية. بل نحتاج إلى هندسة حضرية تراعي مرونة الأنظمة البيئية، وتُقلّل من آثار الاحتباس الحراري، وتُعيد النظر في العلاقة بين المدينة والطبيعة.

أمّا إذا انتقلنا إلى المنطقة الشرقية، حيث الحقول النفطية، نجد نوعًا آخر من الأخطار، كالحرائق. فالمناطق الغنية بالبترول تحتاج إلى إجراءات خاصة للسلامة، من بنية تحتية مقاومة للحرائق، إلى توزيع عمراني يراعي المسافات الآمنة بين النشاطات السكنية والصناعية وخطوط الإمداد اللوجستية.

ولكن الصمود الحقيقي لا يقتصر على الكوارث الطبيعية. فهناك الصمود الاقتصادي وهو ما ناقشناه في المقال السابق حيث تكلّمنا على أنّ المدينة كائنٌ اقتصاديٌ حيّ. وأنّ المدينة التي تُبنى بلا شبكة مواصلات، أو بلا سوق عمل مستقر، ستنهار تدريجيًّا تحت ضغط البطالة، والهجرة، والركود. لهذا فإن التخطيط الحضري القادر على الصمود يشمل تفاصيل كثيرة: من المواد المستخدمة في البناء، إلى موقع المدارس، مرورًا بتوزيع الأسواق ومحطات الوقود ومراكز الاستجابة السريعة. الصمود الاقتصادي لا يكون فقط عبر تنويع الوظائف أو دعم المشروعات الصغيرة، بل أيضاً من خلال تحقيق العدالة في توزيع البنية التحتية. فلا يمكن لمدينة أن تنمو إذا بقيت محرومة من الطرق الحديثة أو شبكات الكهرباء المستقرة أو الإنترنت السريع. المدينة التي تُحرم من الأساسيات تُترك وحيدة أمام موجات النزوح الاقتصادي، وهذا بحد ذاته يُفقدها القدرة على الصمود.

لا يمكن بناء مدنٍ صامدة من دون تحقيق العدالة المكانية. ما نعنيه بالعدالة المكانية هو ضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع السكان دون تمييز جغرافي أو اجتماعي. فلا يجوز أن تبقى بعض الأحياء خارج تغطية شبكات الماء أو النقل أو الإنترنت، فقط لأنها “بعيدة” أو “غير مربحة اقتصاديًا”. المدينة الصامدة هي التي تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات، وتُزيل الفجوة بين المدينة والرّيف، وهي فجوة كبيرة إذا نظرنا بصدق إلى الحالة السورية.

كيف نبني مدنًا أكثر صمودًا واستدامة؟

إن مسألة الصمود الحضري أعمق بكثير من مجرّد استخدام تقنيات مقاومة للزلازل عند بناء الأبراج الجديدة في سوريا. نريد من هذا المقال وما سبقه من مقالات أن نرفع من مستوى الوعي والإلمام بعدد من المفاهيم المفصلية في عملية إعادة الإعمار. وكذلك أن نشارك في إعادة تشكيل العقلية التخطيطية بحيث تُبنى المدن بفهمٍ واقعي للمخاطر، وبطموحٍ اقتصادي واجتماعي لا يرضى بتكرار أخطاء الماضي.

أول ما نحتاجه هو ما أشار إليه معالي وزير الطوارئ والكوارث السيد رائد الصالح في لقائنا معه، حيث ذكر مسائل في غاية الأهمية حول دراسة أفضل الممارسات العالمية لإدارة الطوارئ والكوارث وبناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، توثّق المخاطر الجيولوجية والمناخية في كل منطقة حسب نوعية المخاطر المرتبطة بها، وأن يتم الدمج بين المعطيات الحديثة والدروس المتراكمة من العقود الماضية. هذه البيانات والمعلومات ستكون بدورها مرشدةً لرسم خرائط جديدة توضّح مثلاً المناطق التي يكون فيها البناء محظوراً أو مقيّداً، بينما تشير إلى الأماكن الأكثر أمناً وسلامة للسكان.

ثانيًا، علينا مراجعة معايير البناء وشروط تدريب الكوادر المحلية وفاعلية أنظمة الإشراف على مشاريع البناء. فالبناء السريع لا يعني أنّه الأفضل، ولا الرخيص يعني أنّه الأذكى. جودة البناء وكفاءته تكمن في كونه قادرًا على الصمود لعقود، دون أن يتحوّل إلى عبء على الدولة أو خطر على السكان.

ثالثًا، لا بد من الدمج بين أهداف الصمود وأهداف الاستدامة. يجب على المدن أن تعيش طويلًا، ولكن يجب أيضًا أن تُحافظ على البيئة، وأن تُعيد تدوير مواردها، وتُقلّل من اعتمادها على الطاقة المستوردة. وهذا يتطلب شبكات نقل عام فعّالة، ونظم إدارة مياه متطوّرة، ومحفّزات تُشجّع على العمارة البيئية في كل مشاريع البناء الجديدة.

أخيرًا، لا يُمكن أن نحقق كل هذا دون مشاركة الناس. فالصمود الحضري لا تصنعه القرارات الحكومية وحدها، بل يصنعه وعي الناس بحقوقهم وواجباتهم، ومشاركتهم في صيانة المدينة والتمسّك بجودتها، والتبليغ عن مكامن الخطر فيها.

تأكيداً على ما ذكرته في مقالات سابقة فإننا اليوم نعيش لحظة تاريخية ونملك فرصة نادرة لتجاوز مرحلة” الترقيع” العمراني إلى مرحلة تخطيطٍ واعٍ. ولهذا، يجب أن يُوضع إطار وطني لإعادة تخطيط المدن السورية انطلاقاً من أسس التخطيط الحضري الحديثة التي تراعي التوازن الاقتصادي ومبادئ الاستدامة والصمود الحضري. وهذا ما سأختم به هذه السلسلة من المقالات حول إعادة إعمار سوريا.

تلفزيون سوريا

———————–

عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي من خلال “سويفت”.. متطلبات تقنية وتحديات تنفيذية/ أحمد الكناني

18 مايو 2025

استهدفت العقوبات الأميركية والأوروبية، المفروضة على سوريا، القطاع المصرفي بشكل رئيسي، مصرف سوريا المركزي والكيانات المالية المرتبط به كالمصرف التجاري السوري، لما كان لهذا القطاع من دور كبير في إنعاش النظام السابق بتحركاته النقدية والتجارية. واليوم يأتي قرار رفع العقوبات، الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليقدم فرصة للكيانات المالية السورية في أن تساهم بإعادة الانتعاش الاقتصادي، وصياغة تموضع جديد لسوريا في الاقتصاد العالمي.

وتركز التصريحات الحكومية وتحليلات الخبراء الاقتصاديين على تفعيل “سويفت”، وهو النظام المصرفي الدولي للتحويلات المالية، الذي يلعب دورًا كبيرًا من ناحية تدفق أموال المغتربين والمستثمرين، والتبادلات المالية الدولية. لكن ما هو نظام “سويفت”، وكيف سيكون أثره على عمل المصارف السورية بعد رفع العقوبات الأميركية؟

“سويفت” والمصرف المركزي

يشرح الخبير والمستشار المصرفي عامر شهدا نظام “سويفت” على أنه “منظمة مالية تختص بالتحويلات المالية، وخلق شبكة ربط بين المصارف المحلية والمصارف العالمية، وهي خاضعة لدرجة عالية من السرية لأنها تستخدم نظام التشفير المالي. وعليه، فهي تيسر التحويل المالي بين سوريا والدول، وتسهل عمليات الاستيراد والتصدير بعمولة منخفضة، ويتم تحويل قيم الصادرات والاستيراد لسوريا عبر سويفت بسرعة عالية”، لافتًا إلى أن دخول رؤوس الأموال الأجنبية واستثماراتها يتم من خلال “سويفت”، فضلًا عن إعادة اشتراك سوريا بالبورصة والأسواق المالية العالمية.

ويضيف الخبير شهدا في حديثه لـ”الترا سوريا” أن رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي سيجعله من البنوك المعتمدة عند صندوق النقد الدولي، بعد تحقيق الشروط المتعلقة بالشفافية في عرض البيانات الخاصة بالمصرف، إضافة إلى أن رفع العقوبات يتيح لـ”المركزي” تمويل المؤسسات الحكومية، ودفع استيراداتها من احتياجات تكنولوجية ومواد أولية، وخلق مراسلين خارج سوريا، وعقد الاتفاقيات النقدية.

انعكاسات مصرفية

يعتقد الباحث الاقتصادي عبد العظيم مغربل أن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية الأخرى سيمكنها، عبر “سويفت”، من تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، إضافة إلى دعم دورها في تمويل المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العملاء وتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.

فيما يركز المستشار المصرفي شهدا على المصرف التجاري السوري كأضخم وأهم المصارف، والذي كان يملك في السابق 154 مراسلًا في العالم، ويختص في العمليات التجارية الكبرى بقطاعات الطاقة والسدود والمطارات والبنى التحتية، وعليه يشكل رفع العقوبات عنه تفعيلًا حقيقيًا لدوره السابق، في ظل عودة الاستثمارات الخارجية إلى سوريا.

وحول المصارف الخاصة ينوه شهدا إلى وجود أقنية مسبقة تستخدمها البنوك الخاصة عبر نظام “سويفت” بشكل محدود تربطها مع المصارف الأم التابعة لها، خاصة في الخليج ولبنان، وبالتالي فرفع العقوبات يعطي لعملها قدرًا أكبر من الحرية، إضافة إلى إمكانية تقديم الدعم لـ “المركزي” تقنيًا ريثما يتم ربطه بالنظام، وذلك وفق تقديرات زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة.

تحديات تقنية

يرى الباحث الاقتصادي مغربل، في حديثه لـ”الترا سوريا”، أن إعادة تفعيل “سويفت” يتطلب تحديث البنية التحتية التقنية للمصرف المركزي، بما يشمل أنظمة الأمان والامتثال للمعايير الدولية. كما يستوجب تدريب الكوادر على التعامل مع المعايير الجديدة لضمان فعالية العمليات المصرفية، وهذا التحديث يعزز من قدرة المصرف على إدارة الاحتياطيات النقدية والتواصل مع البنوك المراسلة.

فيما ينوه الخبير شهدا إلى التحديات التقنية المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية، لا سيما أن 14 عامًا مرت على المصرف المركزي ولم يتم فيها إجراء أي عمليات مرتبطة بالمعاملات الخارجية، سواء من حيث الاستيراد، التصدير، فتح اعتمادات، كفالات أجنبية، وتتميز هذه الأعمال بمستوى عال من الحساسية، كونها تتعامل مع مصارف خارجية ذات مستوى احترافي في العمل، لافتًا إلى أن عدم الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية سيؤدي إلى التلكؤ في العمل المصرفي، ولذلك انعكاسات سلبية في موضوع الثقة، وإعطاء التمويلات، ونظرة المصارف الخارجية للمصارف السورية.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، بدء المصرف العمل على تفعيل نظام “سويفت” الخاص بالتحويلات الدولية، وأن بنوكًا عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا، لافتًا إلى تواصل الحكومة السورية والمصرف المركزي مع أكثر من 50 جهة بهدف الاستثمار قبل رفع العقوبات.

الترا سوريا

—————————

دمشق مرة ثانية/ بشير البكر

الإثنين 2025/05/19

زرت دمشق في شباط الماضي بعد غياب 45 عاماً. وحينما غادرتها بعد حوالي أسبوعين، قلت بيني وبين نفسي، إن هذه الزيارة غير محسوبة. لم يكن الوقت كافياً لرؤية الأهل والأصدقاء والزملاء، والقيام بجولات في المدينة من أجل الكتابة. أغلب الذين التقيت بهم عتبوا عليّ لأني غادرت ولم أمكث مدة أطول. وكان لديهم الحق في ذلك. كان يجب أن أكرس وقتاً أطول لتلك الزيارة، وألا تقتصر على دمشق لوحدها. ثمة من دعاني لزيارة السويداء ودرعا وحلب وحمص وحماة واللاذقية، وخاطبني كثيرون من أفراد عائلتي وأقربائي، وألحوا على ضرورة زيارة مدينتي الحسكة، التي تعيش وضعاً صعباً يفوق ما تواجهه المدن السورية الأخرى.

لم يكن لدي من الوقت أكثر من أسبوعين، وكان عليّ أن أرجع إلى باريس بسبب ارتباطي بمواعيد تحددت قبل سقوط النظام، وما كان في مقدوري تأجيلها. ثم أن زيارة دمشق في ذلك الوقت كانت على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلي، لأني اردت التعرف من كثب على الإدارة الجديدة، التي تربطني صداقات ببعض سياسييها وإعلاميها. حاولت أن أجد أجوبة للكثير من الأسئلة التي بقيت تشغلني مثل غالبية السوريين، الذين يأملون أن تستقر سوريا، وتباشر ورشة عمل لتنظيف البلد، ووضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية على أسس تشاركية، وتحقيق العدالة للمتضررين من عهد آل الأسد، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها نظاما الأسد الأب والابن.

زيارة المدن السورية الأخرى أمر لا يقلّ إلحاحاً عن دمشق، التي تشكل نقطة البداية في الوطن سياسياً ووجدانياً. فإذا لم تكن دمشق مستقرة وعلى عافية، لن يستقيم الوضع في بقية أنحاء البلد. وهذا أمر شهدناه طيلة أعوام الثورة، حينما تمكن النظام العام 2015 من استعادة المبادرة بمساعدة روسيا. وبعدما كان على وشك السقوط، قام على قدميه سياسياً وعسكرياً. ولعبت روسيا وإيران ورقة السيطرة على العاصمة من أجل تثبيت بشار الأسد، وإعادة تأهيله محلياً وعربياً ودولياً.

زيارة مدينة الحسكة، لا تقارن بأي زيارة أخرى، كونها المدينة حيث وُلدت، وعشت فيها طفولتي وشبابي الأول، وما زال القسم الأكبر من عائلتي يقيم فيها، وفوق ذلك لها خصوصية سياسية مهمة، لأنها ليست محكومة من الدولة السورية، بل من “قوات سوريا الديموقراطية” التابعة للإدارة الذاتية الكردية، والتي تفرض على أي زائر إلى هناك إجراءات، لا أقبلها من طرفي، لأنها تمس مبدأ سورية هذه المنطقة، وتطعن في أنها جزء من الدولة السورية. وينتظر أهل المدينة من أبنائها المثقفين والإعلاميين والسياسيين أن يعرضوا قضيتها أمام الرأي العام السوري، عسى أن تبادر السلطات لإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تعانيها، لا سيما المياه، عصب الحياة للاستهلاك والزراعة التي تأثرت بسبب تراجع المطر. وتعد حصيلة هذه السنة كارثية، إلى حد أنه يتوجب إعلانها منطقة منكوبة.

لا أحس بأن زيارتي الثانية التي بدأت قبل أيام ستحقق كل ما أصبو إليه، والقسط الأكبر منه عاطفي ووجداني، وأظن أن ذلك لن يتحقق كلياً، حتى لو أقمت هنا بصورة نهائية، وهذا سيحدث حتماً ذات يوم. ذلك أن غياب 45 عاماً ليس بالأمر العادي الذي يمكن للمرء أن يمر عليه بسهولة. أحتاج إلى وقت كي أعوض ما فاتني هنا، وإلى جهد كبير حتى أسدد لبلدي ما له في ذمتي من ديون، والقيام بما يترتب عليّ من مسؤوليات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من جميع السوريين التكاتف من أجل النهوض بسوريا التي نحبها، ونطمح لأن ترجع أرض لقاء وثقافة وقلب المشرق العربي وحاضنة قضاياه، خصوصاً قضية فلسطين.

أحس اليوم بفاصل زمني كبير مر بين الزيارتين، رغم أن الوقت لم يتجاوز الشهرين ونصف الشهر. ربما يرجع السبب إلى أن كثير من التطورات، الأمر الذي يبعث على الإحساس بأن المدة التي استغرقتها طويلة، أو ربما هو مجرد إحساس تشكل لدي لكثرة ما استغرقت من تفكير في كل تفصيل سوري، وهذا شأن لا يقتصر على فئة دون غيرها من السوريين، بل تتشاركه الغالبية العظمى، خصوصاً أبناء البلد الذين غادروا بعد العام 2011، ولم تتسنّ لهم زيارته بعد سقوط النظام، وذلك لأسباب تتعلق بقوانين اللجوء، التي تسمح للاجئ بزيارة كل العالم، باستثناء البلد الذي جاء منه.

دمشق بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، تختلف كلياً. ذلك ما تقوله عيون السوريين التي تبرق بالأمل في أن تبدأ البلاد مرحلة التعافي، وتباشر ردم المسافات بين أبنائها ومكوناتها، لترجع سوريا إلى لونها الزاهي المتعدد والمتنوع.

المدن

——————————-

الوطنية السورية بين موالين وخونة!/ سميرة المسالمة

الإثنين 2025/05/19

يصر جمهور المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي على تصنيف الكتابات بين معارضة وموالاة للسلطات الحاكمة، في استثمار متعمد للخلط الحاصل في تعريف الوطنية السورية تحديداً، وتجريدها من معاني الانتماء الصادق والمسؤول إلى الوطن، بما يعنيه من أرض وشعب وتاريخ ومستقبل، بغض النظر عن الولاءات للسلطات الحاكمة، كتسليم كامل بأنها بعيدة عن أي نقد أو منزهة عن الخطأ، أو على الجانب الآخر باعتبارها عدواً مسبق الصنع للمواطنين، أياً كانت انتماءاتهم أو توجهاتهم.

في الاتجاهات السورية المختلفة، من الموالين الجدد، أو المعارضين التقليديين، والمستجدين من منشقين سابقين عن النظام، ومدّعي براءتهم منه، ربما لا يوجد توصيف إضافي؛ نحن أمام تعنت مسبق للرأي، فبينما يقبل كل هؤلاء تباين آرائهم حول قضايا مختلفة مع مرور الزمن، يرفضون خطابات السلطة الحالية المنقلبة على نفسها، كأن التغيير الفكري والوعي المجتمعي والسياسي مرهون بالعامة دون السلطة.

من هذا المنطق الغريب، تعد أي سردية عن الواقع الجديد قابلة للدحض، ومغلفة بخلفية طائفية، أو موقف سياسي، سواء كانت إيجابية أو سلبية، فلكل منها جمهوره وسلاحه المضاد للآخر، على الرغم من أن الاصطفاف السياسي ضد أو مع السلطة لا يزال سابقاً لأوانه، في المحاكمة المنطقية لبداية جديدة انطلاقاً من يوم التحرير في الثامن من كانون أول/ ديسمبر 2024، إذا كان الأمر لا يتعلق برفض الحركات الجهادية الإسلامية ومن يواليها بالمطلق.

وحيث لا تزال رواسب النظام السابق على كل منا حاضرة في تقييماتنا الموالية أو المختلفة، ما يجعل كل منا اليوم أحد وسائل التأجيج الطائفي سواء عمد إلى ذلك أو لم يفعل، وفق مبدأ معي أو ضدي، هذا المبدأ الذي صار يمارسه صناع الرأي “المؤثرين الجدد” ويوافق عليه جمهورهم العريض المتحالف ضد الآخر.

في ظل هذا المشهد، ومع الإقرار بوجود “جيوش الكترونية” هدفها تعميق أزمة الهويات المحلية وتغذية الانقسامات القومية، واختزال مفهوم الوطنية في الولاء المطلق للحاكم سواء أصاب أم أخطأ، واعتبار أي نقد أو تعبير حر عن الرأي “خيانة وطنية” في دمج بين السلطة والوطن، فإن مواجهة التحريض الطائفي لا تكون بكم الأفواه وخلق مجتمع “متجانس”، بل عبر فتح باب الحوار وتصويب المفاهيم، وتنظيم المجتمع المحلي بما يسمح بتوسيع معرفته بالمختلف عنه والقبول به.

فشيطنة الآخر لا تبني وطناً قابلاً للحياة، كما أن حراسة الهوية الوطنية لا تكون بتخوين المخالفين في الرأي، إذ أن الوطنية لا تقاس بدرجة القرب أو البعد الفيزيائي أو الأيديولوجي عن السلطة، ولا بحجم الهتافات لها، والولاء الأعمى، كما لا يصح فهم الاعتراض أو التقليل من حجم أي انجاز، أو انكاره، على أنه ثبات على الموقف بالاصطفاف أو التموقع في جهة المعارضة.

ومن البدهي أن الحكومات الناشئة تحتاج إلى دعم شعبي يسبق الاستقطاب السياسي بين مولاة ومعارضة، فتشكيل مؤسسات جامعة على أساس الشرعية السياسية والقانونية لا يأتي بقرار سلطوي منفرد ومباشر، كما أن الدعم لها لا يعني التمجيد أو اعتبار الحكومة فوق مستوى الانزلاق إلى أي خطأ، لذلك، فإن الحاجة إلى التصويب والنقد والاعتراض، وإبداء الرأي ضرورة بنيوية لأي مشروع وطني.

وعندما تتصلب السلطة في رأيها ومواقفها، تصبح المعارضة المنظمة وبرامجها البديلة، من أدوات التقويم المجتمعي الفعالة، فالغاية هي بناء الدولة لا عرقلتها وتعطيل مشاريعها، وبالمقابل ضمان حرية التعبير واحترام الخصوصيات الثقافية للمجتمع المحلي، لا ينبغي أن يتحولا إلى أدوات تمزق الوحدة الوطنية المجتمعية قبل الجغرافية، بل أن يمثل كل ذلك مرتكزاً أساسيا في بناء جسور الثقة التي تعمل اليوم “الحسابات الوهمية” على هدمها وبناء جدران فصل طائفي على أنقاضها.

المدن

——————————

سُلاف فواخرجي في مصر: دعم فنّي أم إعادة تدوير موقف سياسي؟/ إيمان عادل

19.05.2025

سُلاف فواخرجي لم تكن فقط مؤيّدة للأسد، بل كرّست مسيرتها للدفاع عن روايته الرسمية، حتى لحظة انكشاف الجرائم، ولم يكن دعمها مجرّد “رأي سياسي”، بل انخراط رمزي في تبييض نظام دموي، ورغم ذلك، لم يأتِ الدفاع عنها من زملائها السوريين (إلا القليل) بل جاء بحرارة من القاهرة.

مع قرار نقابة الفنانين السوريين الأخير بشطب عضوية الممثّلة سُلاف فواخرجي من سجّلاتها، على خلفية مواقفها السابقة المؤيّدة لنظام بشّار الأسد، تصدّر عدد من الفنّانين المصريين المشهد بتصريحات تضامنية معها، ما فتح باباً واسعاً للتساؤلات، هل هذا الدعم فعلاً، انتصار لحرّية التعبير؟ أم امتداد طبيعي لموقف سياسي- ثقافي قديم، راسخ، ومزمن؟

إنها المرّة الأولى التي يتقاطع فيها موقف فنّانين مصريين مع الأنظمة السلطوية العربية. فالمعروف أن عدداً منهم وقفوا إلى جانب نظام بشّار الأسد منذ بدايات الثورة السورية، مثل إلهام شاهين، ومحمد صبحي، وفاروق الفيشاوي وغيرهم، وزاروا دمشق وشاركوا في مهرجانات رسمية في عزّ الحرب، وأدلوا بتصريحات مؤيّدة لمعركة الأسد ضدّ “المعارضة الإسلامية المسلّحة”.

إلهام شاهين قبل ثماني سنوات، قالت إن “من العقل مناصرة الجيش السوري ضدّ “داعش” الجنسيّات الغريبة عن الشعب السوري والمأجورة، ولو حصلت انتهاكات، فهذا هو منطق الحرب”، واعتبرت بشّار الأسد “حاكماً يحمي بلاده من المرتزقة”.

توقّع البعض أن إلهام شاهين ستتراجع عن موقفها بعد سقوط بشّار الأسد، لكن بسبب أن من أسقطه جماعة إسلامية مسلّحة انشقت عن “القاعدة”، فإنها ما زالت تتمسّك بموقفها، وترفض وصف بشّار الأسد بـ”مجرم حرب”.

محمد صبحي قال أيضاً عقب زيارته سوريا في ٢٠١٧؛ وواجه هجوماً وقتها: “إذا كنتم سوريين رافضين النظام، فالأولى والأشجع لكم أن تذهبوا إلى تغيير النظام، أما إذا كنتم غير سوريين، فعليكم أن تتركوا النظام لأهل البلد، فهم كفيلون به”.

ورغم شائعة تأييد عادل إمام لبشّار الأسد، فإن “الزعيم” كان يقرّر دائماً إمساك العصا من المنتصف، لأنه بحكم ما علّمته التجارب، يرى أن الأنظمة لا رهان عليها، وبالتالي لم يضع تاريخه تحت رحمة موقف قد يُحسَب ضدّه يوماً ما، وكان أكثر دبلوماسية حين قال: “ليس المهم أنني أؤيّد أو أعارض الثورة السورية… المهم، بل الأهمّ أن يتوقّف حمّام الدم الذي يسيل على تراب الأرض السورية”.

دعم فنّي أم إعادة تدوير موقف سياسي؟

دعم طيف من الوسط الفنّي في مصر لسُلاف فواخرجي، بدا في شكله الظاهري وقوفاً في وجه معاقبة الفنّ ومحاصرة حرّية التعبير، لكنه قد يُخفي وراءه عقدة الإسلام السياسي عند الفنّانين المصريين، بدليل أن الفنّانين المصريين، لم يدينوا فصل أكثر من ٢٠٠ فنّان سوري من نقابتهم في عهد بشّار الأسد، ولم يدينوا ولو ببيان، ما تعرّض له فنّانون سوريون آخرون، أمثال: مي سكاف، وسمر كوكش، وزكي كورديللو وغيرهم، ممن لاحقهم نظام الأسد واعتقلهم.

سُلاف فواخرجي لم تكن فقط مؤيّدة للأسد، بل كرّست مسيرتها للدفاع عن روايته الرسمية، حتى لحظة انكشاف الجرائم، ولم يكن دعمها مجرّد “رأي سياسي”، بل انخراط رمزي في تبييض نظام دموي، ورغم ذلك، لم يأتِ الدفاع عنها من زملائها السوريين (إلا القليل) بل جاء بحرارة من القاهرة.

منذ ثورة 2011، عاش الوسط الفنّي المصري تجربة صعود التيّار الإسلامي إلى الحكم، وما تبعه من تهديد مباشر لحرّية التعبير والفنون. فنّانتان مثل إلهام شاهين ووفاء عامر تعرّضتا لحملات تشويه من إعلاميين ذوي توجّهات دينية. الفنّان محمد صبحي نفسه، حُوصر إعلامياً في تلك الفترة بسبب مواقفه الفكرية المستقلّة، لذلك، بدا النظام السوري بالنسبة إليهم “أهون الشرّين”: نظام علماني قمعي، أفضل من دولة دينية محتملة.

كانت إلهام شاهين من أبرز الأصوات الفنّية التي تصدّت لتوجّهات جماعة “الإخوان المسلمين”، فقد أعلنت رفضها لحكمهم منذ البداية، مؤكّدة أن “الجماعة تسعى إلى تغيير هوّية مصر الثقافية والفنّية”.

تعرّضت شاهين لهجوم شرس عبر بعض القنوات الدينية، خاصّة قناة “الحافظ”، التي استهدفتها بشكل مباشر، ورغم ذلك، لم تتراجع عن موقفها، بل قامت برفع دعوى قضائية ضدّ القناة، انتهت بحكم قضائي بإغلاقها، وهو ما اعتبرته انتصاراً للفنّ وحرّية التعبير.

في تصريحاتها، أكّدت شاهين أنها تلقّت تهديدات بالقتل خلال فترة حكم “الإخوان”، لكنّها لم تخشَ هذه التهديدات، واستمرّت في الدفاع عن حرّية الفنّ والفنّانين، كما شاركت في أعمال فنّية تناولت قضايا التطرّف والإرهاب، مثل مسلسل “بطلوع الروح”، إنتاج “شركة الصبّاح” اللبنانية.

الأسد أو الجهاديون؟

تعلم سُلاف فواخرجي أن فنّاني مصر هم الحاضنة الموضوعية لحالتها، وهي الآن في وضع أقرب إلى “التمسّح” بهم، وتظهر بشكل يومي في صور مع رموز فنّية مصرية، وتحضر الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية بشكل منتظم، وتوثّقها على صفحتها.

وجود فواخرجي قرب بعض الفنّانين المصريين ليس قرباً ودّياً فقط، بل محاولة التصاق بانتقائيتهم الأخلاقية، وسرديتهم الراسخة، وهي: “إذا لم يحكم الأسد، فسيحكم الجهاديون”، وهو ما يعتبره بعض الفنّانين المصريين أمراً ممقوتاً ومنفّراً حتى لو ارتضاه الشعب السوري، وذلك بسبب جروحهم التي ما زالت طازج، بسبب حكم الإسلام السياسي لمصر بين العامين ٢٠١٢ و ٢٠١٣، أما بتضامنهم الصاخب مع فواخرجي، فهم يرسّخون من جديد خطاباً قديماً، يرى في أي تغيير شعبي خطراً وجودياً، وفي “الاستقرار” السلطوي خلاصاً، ولو جاء على حساب إرادة الشعوب.

الحالة الفواخرجية بمعزل عن قمعها

بعد سقوط نظام الأسد بأيّام، كتبت فواخرجي على صفحتها الشخصية على “فايسبوك”: “لن أتنكّر لما كنت عليه سابقاً، ولم أكن خائفة ولن أكون. طلب إلي البعض أن أمسح صوراً لي… ولكن إن مسحتها هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟ وهل سأتنكّر أنا لها؟ بناء على طلب الأصدقاء من الطرفين، سأمسح بعضها، لكنّ الصور منتشرة وموجودة، ولأن تاريخ أي منّا لا نستطيع محوه متى شئنا، أو طُلب إلينا”، وربما تقصد هنا صورها مع بشّار الأسد، التي فعلاً لم تعد موجودة على صفحتها.

خطوة انسحابية ومبادرة تصالحية سريعة، لكنّها رُفضت شعبياً ونقابياً، وعُوقبت فواخرجي وهُوجمت على كلا الموقفين: المؤيّد لبشّار والمنسحب لاحقاً، وعلى رغم اختلاف الآراء حول فصلها من النقابة، وحول دور هذه المؤسّسة ومهمّتها في الدفاع عن الفنّانيين، فإن الحميّة الثورية غلبت على جوّ النقابة، وأعادت بعض الفنّانين المفصولين، ومنحت عضوية شرفية للمغنّي اللبناني فضل شاكر، وحوّلت النقابة غير المنتخبة إلى ما يشبه مؤسّسة توزيع صكوك وطنية!

في تصريحات سابقة لسُلاف فواخرجي، ذكرت أن سوريا كانت مستقرّة حتى حصلت الاحتجاجات، وأن الشعب كلّه تضرّر اقتصادياً، وهو ما ساءها، رغم أن مقدار ضررها لا يمكن أن يُقارن بمن قُتلوا أو سُجنوا لعقود، أو هُجّروا من بلدهم، ووصفت بشّار الأسد وقتها بصمام الأمان لسوريا.

كانت سُلاف فواخرجي جزءاً من فئة موجودة دائماً عند أي شعب: من يحكم بما يراه أمام عينيه فقط، وفي محيط طبقته، ووضعه وأمانه الشخصي، ولا يطلب سوى نجاته هو، حتى ولو كانت نجاة فردية على حساب مئات الآلاف غيره.

وفي موقفها الواضح والداعم لبشّار الأسد، ظنّت سُلاف فواخرجي أنها في المساحة المضمونة، فنظام الأسد كان من المستحيل أن يسقط، على الأقل قبل السنوات العشرة الأخيرة. كانت تلك الهتافات التي طالبت بسقوطه أشبه بضرب من الجنون، وكان السوريون يعلمون ذلك، ويرون كيف مدّت عائلة الأسد جذورها نحو البقاء الأبدي في الحكم، جيلاً بعد جيل. وربما ظنّت أن ذلك؛ وإن حدث، فستكون قد عاشت حياتها، وربما عاش جيل أو جيلان من عائلتها في حياة مضمونة من دون خسائر.

لم تتطلّع سلاف فواخرجي أبعد من موطئ قدميها. لكن، هل هذه “السذاجة” تُعدّ جريمة يُحاسب عليها القانون أو العدالة؟ سُلاف فواخرجي دخلت بقدميها في مأزق أخلاقي، واعتذرت عنه وبرّرته، لكنّها أصرّت لاحقاً على التمسّك بالتمسّح بـ”السيّد الرئيس”، والحديث عن مناقبه!

يعترض البعض ليس فقط على شطب فواخرجي من نقابة الفنّانين السوريين، بل أيضاً على كونها وجدت حاضنة فنّية مرحّبة في مصر، وكأن الحكم الصادر بحقّها الآن، هو عزلها فنّياً واجتماعياً عن أي شبر في الوطن العربي.

ما حدث مع سُلاف فواخرجي هو أول الخيط للاسترشاد بأن القمع المهني في مرحلة ما بعد الاستبداد، هو اختبار حقيقي لمدى نضج قوى التغيير. العراق مثال صارخ على ما لا ينبغي فعله. وسوريا بعد سقوط النظام، أمام خيارين: العدالة المنصفة، أو إعادة إنتاج الكراهية باسم الانتقام

درج

—————————————

إسرائيل تسرق ذاكرة سوريا!/ مشاري الذايدي

حتى يقتنع بعض اللامبالين بأهمّية الأرشيف، الرسمي منه والخاص، أسوق لهم هذا الخبر العجيب «الطازج» قبل أيام:

ففي عملية سرّية نفّذها الموساد الإسرائيلي، تمّ نقل نحو 2500 مستند وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين، إلى داخل إسرائيل.

مراسل شبكة «العربية» ذكر أن إسرائيل حصلت على مئات الوثائق والمقتنيات الشخصية التي تعود لكوهين احتفظت بها المخابرات السورية ضمن أرشيفها الرسمي، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صراحة أنّه «تم جلب الأرشيف السوري الرسمي الخاص بكوهين إلى إسرائيل، الذي يحتوي على آلاف القطع الأثرية التي كانت محفوظة بطريقة سرية للغاية من قبل قوات الأمن السورية لعقود من الزمن».إسرائيل تنظر إلى جاسوسها الشهير في سوريا نظرة احتفائية (هناك مسلسل عنه في «نتفليكس» قام ببطولته الممثل البريطاني اليهودي الشهير ساشا كوهين)، لذلك تُعدّ العُدّة للاحتفال بالذكرى الستين لإعدامه في 18 مايو (أيار) 1965. هذا الإعدام الشهير الذي تمّ في الساحة الرئيسية في المرجة بدمشق.

نتذكر في الأيام الأولى بُعيد هروب نظام الأسد، وتسلّل رئيسه بشّار وأفرادٌ معه إلى الحماية ثم للطائرة ثم للعاصمة الروسية، حدث هجوم من الكثيرين على مقرّات أمنية وأراشيف رسمية… هل نتوقع أن كل هؤلاء الهاجمين كانوا من عامّة الناس فقط؟!

بعد سقوط نظام القذّافي في ليبيا حصل أيضاً هجوم على الأرشيف الليبي، وما أدراك من أرشيف وتسجيلات العقيد الأخضر القذّافي وعجائبها؟!

كما حاولت أطرافٌ ما فعل الشيء نفسه على الأرشيف الرسمي الأمني أثناء الفوضى التي صاحبت خلع مبارك من حكم مصر واشتعال الشارع وهروب المساجين («حماس» و«حزب الله» وخلايا الإخوان التي كان لها فصولٌ ساخنة في هذا الأمر).

إذن الأرشيف هو غنيمة وثروة كبيرة، لا تقلّ إن لم تفُقْ، غنائم المال والذهب والسلاح، إنها المادّة الخام التي تشكّل الذاكرة، أو نحتْ هذه الذاكرة على هوى النحّات.

كما أن الأرشيف يُخلّد من يُراد تخليده بصورة احتفالية، عبر الحصول على أشياء مادّية تتعلق به، سواء أوراقه أو ملابسه أو حاجاته، كلها تخلق علاقة مباشرة بهذا الرمز التاريخي أو ذاك، كما فعلت إسرائيل مع أشياء جاسوسها، أو بطلها، الإسرائيلي في سوريا، كوهين.

سؤال أخير عن الأرشيف العربي: كيف حاله؟!

الشرق الأوسط

————————–

العناية بسورية، البلد غير المحبوب من أهله/ ياسين الحاج صالح

بحثاً عن حبٍّ للبلد يفوق كراهية حُكّامه أو قطاعات منه

19-05-2025

يكره سوريون مختلفون حُكَّامهم أو قطاعات من مجتمعهم أكثر مما يحبون بلدهم، بينما تبدو فرص سورية في البقاء اليوم رهناً بأن يزيد عددُ وأثرُ من يحبون البلد ويعتنون به على من يكرهون الحاكمين أو هذه الفئة أو تلك من السوريين. نتقدم هناك بادعاء غريب: سورية بلد غير محبوب من قبل سكانه لأسباب مختلفة. لبنان ليس كذلك، ومصر ليست كذلك، وتونس ليست كذلك، ولا يبدو أن أياً من دول الخليج كذلك، ولا الأردن الذي يُجايل الكيانَ السوري عمراً، ويشبهه من حيث آليات النشوء. ربما العراق يشبه سورية، وربما ليبيا.

وهنا محاولة للنظر في بعض جذور هذا الوضع المؤسف.

سورية استقرت على شكلها الحالي عام 1943 بعد عدة تجارب من الفرنسيين في تشكيل عدد من الدول منها. كانت قبل الانتداب الفرنسي جزءاً من السلطنة العثمانية، تتفاعل أقسامه المختلفة مع أجزاء واقعة اليوم في بلدان أخرى. كانت حلب على طريق الحرير، ميناؤها هو اسكندرون الواقعة اليوم في تركيا، وغير قليل من تبادلاتها التجارية مع الموصل الواقعة في العراق. هذا بينما كان ميناء دمشق الواقعة على طريق الحج هو حيفا الواقعة اليوم في إسرائيل، وكانت المدينة تُتاجر مع الحجاز وتقصدها قوافل التجارة البعيدة من الهند وفارس عبر العراق.

خاض السوريين كفاحهم ضد الفرنسيين كعرب، وكان إبراهيم هنانو الكردي الأصل وسلطان باشا الأطرش، الدرزي، يخاطبان السوريون بعبارات من نوع: أيها العرب! كان مُدرَك العرب استيعابياً يُتيح تجاوز انقسامات الدين والمذهب في بلد خرج لتوه من تحت الحكم العثماني، ويحاول الفرنسيون التلاعب بتنوعه الأهلي. لكن كان ذلك ينطوي سلفاً على عدم تطابق بين وعي الكيان وواقعه. وبعد استقلالها لم تستقرّ سورية على حال فكري نفسي يتوافق مع كيانها الناشئ، بل اتّسعَ التفارُقُ وبلغَ حدَّ الانفصال مع الوحدة مع مصر ثم الحكم البعثي. الوحدة كانت انفصالاً للسوريين عن سورية، وفناءً للبلد في دولة أكبر. وهي تدل على مَنزَع متطرف في تكوين سورية، لم نواجهه نحن السوريون يوماً ولم نُقرّ به، بل وأَوهمَ كثيرون بيننا أنفسهم أن سورية معتدلة ووسطية (في بالهم دمشق ربما، وهذا الاختزال نفسه مؤشرُ تَطرُّف وليس مؤشرَ اعتدال). القوميون العرب كرهوا الاستعمار وأحبوا الأمة العربية، لكنهم لم يحبوا «القطر العربي السوري»، بل وأنكروا شرعية وجوده وأقاموا شرعية حكمهم له على هذا الإنكار الذي شاركهم فيه غير قليل من «الشعب العربي في سورية». الحكم الأسدي أحبَّ نفسه ودوامَ سلطته، وكره خصومه السياسيين، وبخاصة الإسلاميين، كُرهاً استئصالياً. وعاقبَ حافظ الأسد مدناً بحالها مثل حلب وحماه وإدلب لأنها لم تحبه أو تمردت عليه، وكان هو مَعقِدَ حُبِّ السوريين المُفترَض، لا البلد ولا مدنه ولا ثقافته ولا مجتمعه المتنوع. وبالمقابل، كره كثيرون حافظ وبشار الأسد ونظاميهما أكثر مما أحبوا البلد، وهو ما يثير أسئلة بشأن دوافع كرهٍ للأسدَيْن قد لا تُحيل إلى العناية البلد والارتباط به. ومنذ الآن نرصد في النبرات وفي الأقوال الصريحة كُرهاً للفريق الحاكم اليوم، لا يبدو أنه تحفزه غيرة على سورية أو حرصٌ عليها.

وأحبَّ الشيوعيون السوريون الطبقة العاملة والاتحاد السوفييتي والعقيدة الشيوعية، وليس سورية. وحتى حين ظهرت شيوعيات سورية أقلُّ سوفييتية، فإنها إما وقعت في كُره النظام أكثر أو في عشق نفسها أكثر، ولا نجد في سجلّاتها ما ينظر في تكون سورية باحترام وحرص. وأحبَّ الإسلاميون الإسلام والأمة الإسلامية وماضي المسلمين، وليس سورية أو هذا البلد أو ذاك من بلدانهم، وليس الزمن الحاضر. وهم كرهوا الحكم البعثي والأسدي من كل قلوبهم، لكنهم لم يَعرِضوا حِرصاً على إطار سوري جامع، ولا احتراماً أو حسّاً بالإخوة مع أي من السوريين غير المسلمين، وغير الإسلاميين. وحتى القوميون السوريون الذين وحدهم يحملون اسم سورية في اسمهم، كانوا يحبون أنطون سعادة وبشار الأسد، ويكرهون «يهود الداخل»، أكثر مما يحبون سوريتهم الكبرى ومجتمعها وتَنوُّعها.

ولا يكاد يكون لسورية نصيبٌ من التقدير عند النخب الثقافية، وقليلة هي الكتب التي كُتبت عن سورية بروح إيجابية، حتى وإن انتقدت الكثير من أوجه حياة السوريين. المثقفون نقديون، هذا تعريفهم وواجبهم، لكن يَفترِضُ المرء أننا ننتقد من أجل وجود وحياة أفضل في الإطار السياسي الذي نعرفه أكثر من غيره وننشط فيه، ونتعرض فيه لأشكال من التمييز والعقاب والكره. هذا الإطار هو سورية لا غيرها، لأنه يحضن من أوجه حياتنا أكثر من أي رابطة أخرى من روابطنا. وخلافاً لدمشق أو للشام التي تبدو موضعاً مناسباً للقصائد والأغاني، تبدو سورية مضادة للشعر، وهو فن قريب إلى الحب؛ ولم تدخل الأغاني، وهي فن الحب أكثر من غيره، إلا في عهد حافظ الأسد، لكن حصراً بوصفها «سورية الأسد». وبين النخب الاجتماعية هناك من يحبون مدينتهم دمشق أو يحبون مدينتهم حلب، أو حمص أو دير الزور، لكن سورية لا تبدو موضوعَ استثمارٍ عاطفي وانفعالي. وهناك بعد ذلك من يحبون عشيرتهم، ومن يحبون طائفتهم، ومن يحبون دينهم، ويكرهون غيرها من العشائر والطوائف والأديان، مما يُبقي سورية إطاراً مُجرَّداً لجماعات متنوعة، ليس مُنافِساً على الحب أو جديراً به.

ولم تعرف سورية خلال ما يزيد على قرن من قيام كيانها الحديث مؤسسة عامة تتجسد فيها الوطنية السورية، شيء يشبه الجيش في مصر، أو السلالات الملكية في الخليج، أو الصيغة الميثاقية في لبنان (على علّات هذه المؤسسات الجامعة كلها). بأثر ذلك ظلت سورية كلمة مُعلَّقة في الفراغ، وظلت صفةُ الواحد منا كسوري لا تقول شيئاً مهماً عنه أو عنها. ما يقول شيئاً مهماً يغلبُ أن يكون العائلة أو الطائفة أو المَحلَّة. وهذا بذاته عائدٌ إلى ضعف الكيانية السورية ووهن التماهي بها. نتماهى بمن وما نحب، وليس بما لا نبالي به. وغير المؤسسات، ليس هناك رموز سورية جامعة، وفي سنوات صراعنا الطويلة بعد الثورة، تداعت الإجماعات المفروضة حول العلم والنشيد، وتكفَّلَ الواقع بتداعي الليرة السورية كلغة تبادل مادي جامعة.

وفي المحصلة تبدو سورية إطاراً عارضاً لوجود السوريين، بلداً يصادف أنهم ولدوا فيه دون أن يُسبِغوا قيمة إيجابية على هذه المصادفة، أو يَنسبوا لها معنىً يتعارفون عليه. وحتى في بلدان المهجر السورية خلال السنوات العشر الماضية، ليس شائعاً أن تكون سورية هي عنوان التلاقي بين سوريين لم يكونوا على معرفة ببعضهم. تتقدم على الصفة السورية صفات دينية ومحلية، أو شبكات صحبة ضيقة.

ولا يفوتنا أن الكلام على حُبّ الوطن خطير لأنه اقترن في التاريخ الحديث بالشوفينية أو التعصُّب الوطني وكره الأجانب، ولأنه يمكن أن يسلم نفسه بسهولة لسلطة الدولة، تراقب مُسلَّحةً به الأصوات المنشقة والنقدية وغير المتوائمة. لكن سورية أقرب إلى حالة متطرفة من غياب التوظيفات العاطفية والفكرية الإيجابية في كيانها ومجتمعها وتنوعها، مع بقاء كراهيات متنوعة، مُوجَّهة نحو الداخل والخارج، مُعتمِلة في نفوس أكثرنا. التطرف السوري قاد السوريين للهرب في كل اتجاه بعيداً عن مساحتهم الجامعة، نحو ما فوق هذه المساحة من أمة عربية أو إسلامية، وهو ما تجسَّدَ مرة في انفصال السوريين عن سورية وانحلالها في مصر كما تَقدَّم، مثلما تجسَّدَ لوقت طويل في إنكار لشرعية وجود البلد بوصفه كياناً مصطنعاً، مما أضعفه أمام نخب سلطة جعلت منه إقطاعة حزبية، ثم عائلية. كما تجسَّدَ أيضاً في أشكال من التطرف الديني لم تجد ما يُعدِّلها أو يحد من إطلاقها من كيان يحظى بقدر من إجماع سُكّانه. ثم إنه يحاول أن يتجسد اليوم في مَنازِعِ انفصال، تعبر عن نفسها علناً بلغات مشحونة بالكُره، وتستدرج ببسالة عروض حمايات أجنبية. هذا الهروب المتكرر من الجسد السوري يعطي الانطباع بأن قليلين منا يشعرون بالارتياح فيه.

ويبدو في الواقع أن في تكوين بلدنا شيء وعرٌ ونازعٌ إلى الذهاب بعيداً مثل ولد نشأ يتيم الأبوين، وعانى كثيراً في طفولته، فصار برّياً، جانحاً، صعبَ القياد. وهو ما لم يَجرِ تَدارُكُه في أي وقت بالتعامل اللطيف والودود مع البلد في تنوعه، أي مع سياسة تنوعه على نحوٍ يصون وحدته وفُرَصه في البقاء. وفاقمَ من ذلك أن السوريين قلما يعرفون بعضهم، وقد تكون نسب من زاروا مدناً وبلدات أخرى، بخاصة في الأطراف. من الأدنى عالمياً (أين الدراسات الإحصائية في هذا الشأن؟). هذا ليس للقول إن التطرف السوري نتاج الجهل، فهو وليد النشأة الوعرة للكيان، وفرط مركزيته، ثم مزايدات أبنائه على بعضهم حتى الموت، لكن الجهل فاقمَ التطرُّفَ الكياني ورسَّخه. ولعل فرط المركزية السورية ناشئٌ عن افتقار البلد إلى مركز طبيعي جاذب يتماسك حوله.

صعوبةُ قيادِ سورية تعني بالضبط صعوبة قيادتها وسياستها. يكاد بلدنا العسير يكون مستحيلَ الحكم. حافظ الأسد جاء من هذه الاستحالة، وليس من تكوين شرير فاسد، مُتأصِّلٍ في منبته العائلي والطائفي، هذا وإن يكن حبه لنفسه وعائلته أكثر من حبه للبلد الذي يحكمه قد آلَ بسورية أن تصير أشدَّ استعصاء على الحكم. ولذلك فإن من شأن استمرار قلة العناية بالبلد ومجتمعه وناسه المتنوعين أن يُديم عُسرَ القيادِ والقيادة، وأن يُنتج حافظ أسد جديد، أو يتسبَّبَ في انفراط البلد نهائياً.

كانت الثورة السورية أكبر حدث في تاريخ البلد مُوجَّه سورياً، تَطابقَ في جذعها الأصلي البلدُ كإطار لحياة السوريين مع وعيهم الذاتي لأنفسهم كسوريين. وهي واقعة تستحق إبرازاً أكبر، ويمكن أن تكون تجربة مؤسسة لسورية جديدة جامعة، تُخرِجُ الكيان السوري الجامع من التنازع السياسي الخاص، الديني والإثني والطائفي، لتجري المنازعات المحتملة في سورية وليس عليها.

ولا بد من الإلحاح على أن أهم التوظيفات العاطفية هي ما يأتي من الحاكمين والأقوياء. هؤلاء من يتعيّنُ عليهم أن يُبرهنوا على حب غير مشروط لبلدهم وشعبهم (وليس تَوقُّع الحب من مَحكوميهم أو فرضه عليهم مثلما فعل الأسدان)، هُم من ينعكس حبهم للبلد واحترامهم لأهله وعنايتهم بهم أجواءً إيجابيةً عامة. أظهر عموم السوريين إيجابية حيال بلدهم في أوقات الانتقال، بما فيها وقتَ ورثَ بشار أبيه، ثم وقت سقوط النظام، لكنهم لم يَلقوا إيجابية مُقابلة من الوريث قبل ربع قرن، والإيجابية الأولية التالية لسقوط النظام شهدت انحساراً منذ آذار الماضي، وهي إن كانت تشهد صعوداً بعد وعود رفع العقوبات، فإنه يُحتمَل أن تبقى متموجة لوقت أطول. هذا بينما شهدنا «ثورة» في الانفعالات والكراهيات في بضع الشهور الأخيرة، على نحو يُوحي باستبطانِ عدم استحقاق السوريين المتساوي للاحترام، وعدم استحقاق حيواتهم لاهتمام متساوٍ، ودوماً قلة عناية بالإطار السوري الجامع. لكن يبقى الأساس الصحيح للحد من الضغائن الفئوية والميول النابذة هو السلوك الجاذب والاستيعابي من قبل من هُم في السلطة.

المشكلات الاجتماعية والوطنية لا تُعالَج بالحب والدعوة إلى الحب؛ تُعالَج بالتصدي لجذورها على أسس من المساواة والاحترام. وليس في المسالك اليومية الأكثر لطفاً، والأقل عدوانية، ما يتعارضُ مع المعالجات الجذرية، بل العكس. الخشونة والعنف اللفظي ودعوات القطيعة يغلب أن تكمن وراءها تطلعات فئوية أو فردية خاصة.

في مفصل تاريخي اليوم، حيث كثير من النفوس غضّة وحيث الوقائع غضّة بعض الشيء، الوقت ملائم للكلام على العناية بالبلد وإيجابية السوريين المبدئية حيال بعضهم والتقليل من منسوبات الكُره العالية. المسألة ليست أن نحب سورية حباً غير مشروطٍ بحقوقٍ أو كرامةٍ أو عدالة، بل فقط أن نحبها أكثر مما نكره حاكميها أو قطاعات من شعبها، بحيث يكون مُسوِّغُ أي كره خاص هو إعاقة المكروهين للتحسّن العام.

موقع الجمهورية

—————————–

ما الذي تغيّر فينا وفي دمشق الخارجة من الحرب بعد 6 أشهر؟/ أحمد جاسم الحسين

2025.05.19

كنت في دمشق في الأسبوع الأول من سقوط النظام المخلوع، بعد غياب نحو 12 عاماً، وها أنا أعود ثانية بعد نحو 6 أشهر، شوقاً وتحضيراً للعودة النهائية في هذا الصيف، كما يفعل عدد من السوريين!

دون أن تجهد نفسك ستأخذك أفكارك إلى المقارنة بين ما كان وما هو اليوم، ستبدأ من المعبر الحدودي: مطاراً أو حدوداً برية: ستجد علم بلادك، وكذلك موظفين باتوا يعرفون ماذا يعملون بخبرات معقولة، وستلفتك هذه المرة سهولة الإجراءات، تحاول أن تختبر مشاعرك، يعلو زهو في داخلك: بات لدي بلد كما الآخرين ، لا أخاف منه! تجرب أن تمشي قدماك بثقة ابن البلد، ابن الأرض!

في المرة الأولى قيل لك: تفضل! يا إلهي كم كانت صعبة سهلة، تلك البلاد الممنوعة عنك والخائفة هناك من يقول لك: تفضل! بلاد دون خوف؟ دفعة وحدة تفضل، ألا تختمون جواز السفر؟

كما تريد!

هل تريد أن نختمه؟

ويلتاه ما هذا؟ أنا من يحدد النظام، لا، لا، أريد الدولة أن تحدد لي وتقرر عني، أريد أن أختم جوازي الهولندي، لا أريد مساءلة من دولة ديمقراطية حين أعود، أريد أن أقول لهم دخلت وخرجت إلى بلدي الأم من الحدود وبوضوح، لا أحبُّ السرية في التعامل مع الدولة، أرغب أن أتعامل معها بوضوح وشفافية وصراحة، إنْ كنتُ مخطئاً فلتحاسبني، وإن كنتُ مصيباً فلتتركني بحالي، وما المخالفة في زيارة بلدي الأم الذي حرمت منه 12 عاماً! ولاحقتني كوابيسه؟

استقرار سعر صرف الليرة السورية، وكذلك الثقة بأن التغيرات في حدود المعقول يجعل الاتفاق مع السائقين أكثر واقعية، تطبيق “يالله نوصلك” يمكن أن تلجأ إليه بسعر أقل بنحو 30 بالمئة من سعر التكسي، وكما التطبيقات العالمية ليس السبب هو السعر وحده، بل قلة وجع الرأس، أنا من الأشخاص الذين يفضلون التكسي التقليدي هنا وفي القاهرة، لسبب بسيط، في التكسي العادي أنا أدفع للسيارة والحكواتي الخبير، أما في سيارات التطبيقات فهناك أشخاص غير محترفين، مهمتهم التوصيل فحسب! وكلما احتجت إلى التكسي أبادره بالسؤال: ما الذي تغير في دمشق؟ يرد كثيرون: دمشق لم تتغير، نحن الذين تغيرنا!

لا يفوت أي زائر لدمشق اليوم أن حركة المرور صارت أسهل وأكثر قانونية، هنا في دمشق القوانين مرنة أكثر من الدولة، في هولندا القوانين والدولة حادتان، غير أن القوانين في هولندا تقر من الأدنى إلى الأعلى وبعد دراسات تحقق مصلحة الأكثرية، في بلادنا تقر القوانين من الأعلى تحتاج إلى أسابيع حتى تعتادها، فالتجاوز من اليمين واليسار، وإعلام السائق برغبتك بتغيير المسار يقوم على النية، “متى ما نويت تقدر”! لكن في هولندا، عليك أن تدرس المشهد أولاً ثم إن كان يسمح لك تقوم بالتنفيذ. قوانين السير طرائق تفكير كذلك، في هولندا التخطيط يسبق التنفيذ، في سوريا القرار أولاً والتنفيذ يعني الاستنفار والتحدي، هو نوع من المقارنة بين بلاد انتهت من بنيتها التحتية قبل 75 عاماً وبلاد خارجة من الحرب، لا يمكن الموازنة بينهما!

الأرصفة حدثتني أنها لا تحب المقيمين، بل العابرين، يكونون خفيفي الأقدام، اليوم الأرصفة متعبة لكنها سعيدة، وقد نجد مقيماً عليها ينتظر ذهاب دورية الشرطة كي يبسط جواربه، في منطقة فكتوريا تجد من أحضر معه النعناع البري أو الزعتر أو الفاصوليا المقشرة أو الفول، تسأله من أي قرية أنت يقول لك: من دير العصافير!