سوريا حرة إلى الأبد: مقالات وتحليلات 25 أيار 2025

حرية إلى الأبد: كل المقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت انتصار الثورة السورية اعتبارا من 08 كانون الأول 2024، ملاحقة يومية دون توقف تجدها في الرابط التالي:

سقوط بشار الأسد، الرئيس الفار والمخلوع

———————————-

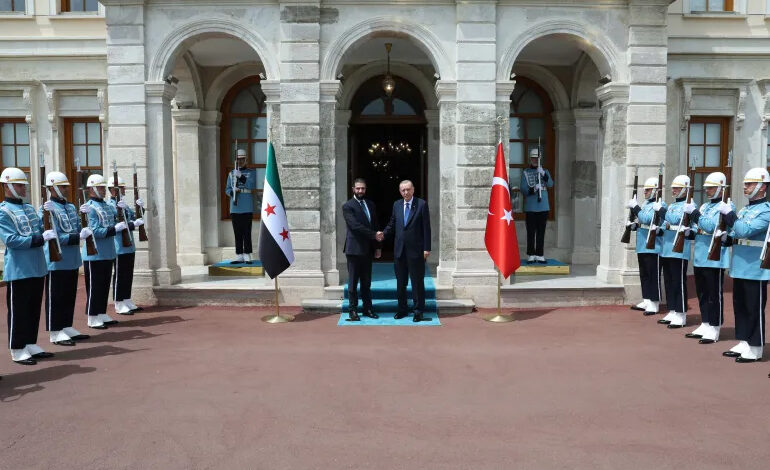

ما دلالات زيارة الشرع المفاجئة إلى تركيا؟/ زيد اسليم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. 25/5/2025

أنقرة- في زيارة غير معلنة هي الثالثة له إلى تركيا منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، إلى إسطنبول، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولما بهتشة.

وعُقد اللقاء خلف أبواب مغلقة، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين من الجانبين، من بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، كما ضم من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصر.

سياق الزيارة

تأتي زيارة الرئيس السوري إلى تركيا في سياق إقليمي ودولي بالغ الأهمية، إذ تزامنت مع إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول كبير للسياسة الغربية بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويكتسب توقيت الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد يومين فقط من زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى دمشق، والتي تناولت ملفات أمنية حساسة، خاصة قضية تسليم وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واندماجها في قوات الأمن السورية، وهو الملف الذي شهد تأخرا في التنفيذ عما كان معلنا سابقا.

وتأتي أيضا في ظل تصريحات أردوغان الأخيرة حول التواصل مع العراق وسوريا بشأن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، مما يعكس مساعي تركيا لتحقيق تقدم في هذا الملف الأمني الحساس.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

أهم الملفات

أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن اللقاء تناول جملة من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا ومسارات التعاون بين البلدين.

وأكد الرئيس أردوغان، خلال المباحثات، أن “أياما أكثر إشراقا وسلاما” تنتظر سوريا، مجددا التزام بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب السوري كما فعلت منذ بداية الأزمة.

ورحب أردوغان بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، واعتبر ذلك خطوة مهمة تهيئ الأرضية لعودة الاستقرار.

وفي ما يخص التصعيد الإسرائيلي، وصف الرئيس التركي الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية بأنها “غير مقبولة”، مؤكدا استمرار تركيا في رفضها هذه الانتهاكات عبر كل المنابر الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا آفاق التعاون في مجالات حيوية، على رأسها الطاقة والدفاع والنقل، إذ أكد أردوغان أن تركيا ستواصل الوفاء بما تقتضيه علاقات “الجوار والأخوة”، بما يشمل الدعم الفني والسياسي خلال مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

وفي المقابل، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن امتنانه للموقف التركي، مثنيا على الدور الحاسم الذي لعبته أنقرة في رفع العقوبات ودفع المجتمع الدولي للاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق.

من جهتها، قالت الوكالة السورية للأنباء إن وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيان نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري ووزير خارجيته التقيا المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، توم باراك، لبحث تطورات الملف السوري خلال الزيارة.

في السياق، يرى الباحث في مركز سيتا للدراسات كوتلوهان قورجو أن غياب أي إعلان رسمي أو تغطية إعلامية مسبقة لزيارة الرئيس السوري إلى تركيا لا يعني بالضرورة أنها كانت سرية، بل يعكس -برأيه- ضيق الحيز الزمني للزيارة، وطبيعة الملفات الحساسة المطروحة خلالها.

ويعتقد قورجو -في حديث للجزيرة نت- أن من بين العوامل التي دفعت لعقد هذا اللقاء رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتعيين السفير الأميركي لدى أنقرة مبعوثا خاصًا إلى سوريا، إلى جانب تصاعد أهمية ملف وحدات حماية الشعب (قسد) في الأجندة الأمنية التركية.

ويلفت إلى أن مشاركة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصر في اللقاء تعزز الاعتقاد بأن قضية انتشار القوات الكردية وقضية “المواقع العسكرية المحتملة” كانتا ضمن أولويات جدول الأعمال، إلى جانب ما وصفه بـ”التقدم الفني في الحوار التركي الإسرائيلي بشأن سوريا”، الذي قد يكون طُرح أيضًا في اللقاء.

وأضاف قورجو أن لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص توم باراك يعكس حرص القيادة السورية الجديدة على التواصل المباشر مع واشنطن، وإدراكها حساسية هذا المسار، في ظل استمرار وجود ملفات عالقة بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الزيارات الميدانية التي أجراها مسؤولون سوريون إلى تلك المخيمات قد تكون جاءت استجابة ضمنية لبعض التوقعات الأميركية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، أن احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول، وأن أنقرة ستواصل معارضته على جميع المنصات. جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

أهمية الزيارة

يرى المحلل السياسي محمود علوش أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات الجوهرية التي طرأت على المشهد السوري مؤخرا، لا سيما في ما يتعلق بمسار التسويات السياسية والأمنية.

وحسب علوش، فإن أنقرة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة لمعالجة ملف قسد ضمن إطار اتفاقية الاندماج الجارية، التي تشكل جزءا من مسار أوسع متعلق بإحياء عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. ويعتقد أن الظروف أصبحت ناضجة لتحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الانسجام الأميركي النسبي” مع مقاربة تركيا للملف السوري.

كما يشير إلى أن أنقرة معنية أيضا بالتوصل إلى ترتيبات أمنية ثنائية مع دمشق ودول الإقليم لمواجهة تهديد عودة تنظيم الدولة (داعش)، بما يشمل ملف تسليم سجون داعش ومعسكرات الاحتجاز إلى الحكومة السورية، وهي خطوة ترى فيها تركيا ضرورة لتمكين دمشق من تولي المسؤولية الأمنية الكاملة على حدودها.

ويختم علوش بالقول إن النتائج المباشرة لهذه الزيارة ربما لا تظهر فورا، لكنها -برأيه- ستتجلى تدريجيا من خلال استكمال مسار الاندماج وتنفيذ التفاهمات الأمنية والعسكرية التي جرى التوافق عليها بين الجانبين.

المصدر : الجزيرة

———————————–

في زيارة غير معلنة.. الشرع يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث ملفات أمنية وسياسية

24 مايو، 2025

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت مباحثات مهمة في إسطنبول مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة غير معلن عنها مسبقاً، تناولت تطورات الملف السوري وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي.

اللقاء الذي انعقد في المكتب الرئاسي داخل قصر دولمة بهشة التاريخي، شهد حضور شخصيات بارزة من الطرفين، حيث شارك من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، بالإضافة إلى رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

أما الوفد السوري فضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ووفقاً لمصادر تركية، جدد الرئيس إردوغان خلال الاجتماع تأكيده على استمرار دعم تركيا للإدارة السورية الانتقالية بهدف تحقيق الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وشدد على أهمية التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في ما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية.

كما ناقش الجانبان مسار تنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مارس الماضي، والذي لم يشهد حتى الآن تقدماً ملموساً، الأمر الذي يثير قلق أنقرة. وتطالب تركيا بنقل السيطرة على السجون والمعسكرات التي تضم عناصر تنظيم “داعش” إلى الحكومة السورية كجزء من هذا الاتفاق.

الهجمات الإسرائيلية والعقوبات الغربية على طاولة النقاش

كما تطرقت المباحثات إلى التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، حيث أعرب الطرفان عن قلقهما من تأثير الهجمات المتكررة على استقرار المنطقة.

كما ناقشا إمكانية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا، والخطوات العملية المطلوبة لدفع هذا الملف إلى الأمام.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالين، إلى دمشق، التقى خلالها بالرئيس الشرع ووزير الخارجية الشيباني، بالإضافة إلى رئيس المخابرات السورية حسين السلامة.

وتناولت هذه اللقاءات التنسيق الأمني، خاصة فيما يتعلق بإعادة دمج عناصر “قسد” في صفوف الجيش السوري، وضبط الحدود والمعابر، وتسليم السجون التي تحتجز فيها عناصر تنظيم “داعش” إلى الدولة السورية.

دعوة تركية لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة

وفي هذا السياق، دعا أردوغان الحكومة السورية، يوم الخميس، إلى المضي في تنفيذ اتفاق دمج “قسد” في المؤسسات العسكرية والمدنية، في خطوة تعتبرها أنقرة ضرورية لتجفيف منابع التوتر في الشمال السوري.

ولفت إلى أن لجنة رباعية تضم كلاً من تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة تتابع ملف معتقلي “داعش” الموجودين في معسكرات شمال شرقي سوريا، والتي تسيطر عليها قوات “قسد”.

وأشار أدوغان إلى ضرورة تحمّل العراق لمسؤولياته حيال مخيم “الهول”، حيث أن معظم النساء والأطفال المحتجزين هناك من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

انطلاقة نحو تعاون دفاعي متكامل

اللقاء الرفيع شهد أيضاً مؤشرات قوية على انطلاق مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق، وسط تقارير عن اتفاق وشيك لإقامة قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية.

وقد جاء حضور وزيري الدفاع من الجانبين، بالإضافة إلى رئيس الصناعات الدفاعية التركية، كإشارة واضحة إلى عمق التنسيق الدفاعي بين الطرفين.

وفي تطور لافت، كشفت وزارة الدفاع التركية عن زيارة قام بها وفد برئاسة المدير العام للدفاع والأمن، اللواء إلكاي ألتينداغ، إلى دمشق، حيث التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وبحثا آفاق التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

اتفاق استراتيجي في مجال الطاقة

اقتصادياً، وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير الخميس اتفاقية تعاون مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، تشمل مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات.

وتعهدت أنقرة بموجب الاتفاقية بتزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بالإضافة إلى دعم شبكة الكهرباء السورية بما يعادل 1300 ميغاواط من الإنتاج الإضافي.

كما أعلنت تركيا استعدادها لتزويد دمشق بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية الاحتياجات العاجلة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

——————————

سوريا بوصفها بلد اللايقين/ عمر قدور

السبت 2025/05/24

قبل ثلاثة أيام أعلنت وزارة السياحة عن استدراج عروض للاستثمار السياحي لعدد من المواقع، من بينها بيت “أبو خليل القبّاني” الذي هناك مطالبات أصلاً بتحويله إلى متحف، أو إلى متحف ومحترف مسرحي يليقان بتكريم الرائد الراحل. في اليوم نفسه أُعلِن عن اجتماع بحث فيه وزير الثقافة مع المركز السوري للإحصاء والبحوث مشروعَ إنشاء منصة إلكترونية لتوثيق العدالة الانتقالية في سوريا، بينما كان وزير التنمية الإدارية (حسب المعلن على صفحة الوزارة) يعقد مع وزير الأوقاف اجتماعاً “خُصص لمناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف، كمدخل أساسي لتحقيق التحول المؤسسي الشامل للجهات العامة”!

وحده الخبر الخاص باستثمار بيت أبي خليل القباني أثار استياء محدوداً لدى بعض المثقفين، أما تدخل وزير الثقافة غير المفهوم في موضوع العدالة الانتقالية فلم يثر الانتباه، وكذلك حال اعتبار الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف مدخلاً أساسياً لتحقيق التحول المؤسسي الشامل للجهات العامة. لكن، رغم الحيوية الظاهرة في سجالات السوريين، نجزم بأن النقاش في أي تفصيل (مما سبق أو غيره) لن يكون من شأنه التقدم خطوة إضافية في مجمل قضايا الشأن العام. جزء من هذه المراوحة في المكان يعود إلى الاصطفاف شبه النهائي بين موالي السلطة من جهة، والذين ليسوا من موالاتها مع اختلاف درجاتهم وأسبابهم.

أخبار كالتي أتت في المستهل يمكن أخذها دلالة على التخبط الحكومي، مما لا يوحي بالثقة بالأداء عموماً. ويمكن، في المقابل، الإتيان بأخبار وزارية “إيجابية” بالمعنى الذي يشير إليه الموالون، وهكذا يبدو الأمر كأنه تنازع بين رؤيتين منحازتين ليس إلا، وبين الذين يمنحون السلطة ثقتهم والذين لا يفعلون ذلك. أيضاً، من وجهة نظر كل طرف ثمة يقين من الثقة أو عدمها، بلا انتباه كافٍ إلى أن تناقضات الوضع السوري الحالي قد لا تكون عفوية، وقد يكون هذا السجال مظهراً مما هو متعمّد أصلاً في تناقضاته.

اليوم مثلاً يستطيع شخص تأكيد منع المشروب الكحولي في مطعم ما في دمشق القديمة، ليأتي شخص آخر ويؤكّد أنه بنفسه تناول الكحول في مطعم آخر في المنطقة ذاتها. تستطيع امرأة سافرة القول إنها لم تتعرض لأية مضايقة تخص ملبسها في بقعة ما من سوريا، بينما يؤكد شبّان أنهم مُنعوا من لبس الشورت في مكان آخر، فيُستنتج أن التعامل مع النساء أشدّ. اشتُهر حديث لمحافظ اللاذقية شكا فيه من قلة حشمة النساء على الشواطئ، وثمة تعميم من مديرية أوقاف دمشق يخص الحشمة في الملبس أثناء الصيف ومراعاة ما سُمّي “حرمة الطريق”، لكن أيضاً يستطيع أي شخص القول إنه لم يلاحظ في دمشق تطبيقاً إلزامياً للتعميم، ما يترك الأمر في حيز الالتزام الطوعي.

سؤال الحواجز عن ديانة ومذهب العابرين ليس قاعدة مطلقة، لكنه مؤكد من قبل كثر تعرّضوا لمهانته، وقد يُعفى منه ركاب سيارة خاصة بفضل وجود نساء محجبات كدلالة رمزية على منبت مذهبي. وإذا شئنا تتبع هذه التفاصيل نحتاج إلى وقت طويل جداً، بما فيها التفاصيل التي تتعارض مع الإعلان الدستوري، ومع إعلان الحكومة الذي ذُكر في أحد بنوده الالتزام بحقوق الإنسان وبالاتفاقيات التي وقعت عليها سوريا من قبل على هذا الصعيد. حالة اللايقين تصل إلى حد وجود اختلاف بين بيان رئاسة الجمهورية في سوريا وبيان رئيس الاتحاد الأوروبي، إثر اتصال الثاني لتهنئة الرئيس الشرع برفع العقوبات الأوروبية عن سوريا. ففي حين أشار بيان أنطونيو كوستا إلى حديث الشرع عن الديموقراطية، لم يذكر بيان الرئاسة هذه الكلمة على الإطلاق.

من جهتها، لا تفعل السلطة ما يوحي بأنها تريد تبديد حالة اللايقين، الأمر الذي يحيل إلى كون اللايقين نهجاً أكثر من كونه تعبيراً عن الفوضى والاعتباطية. ففي دلالة مهمة لم يُسجّل لها محاسبة أحد من مرتكبي التجاوزات أو الانتهاكات، مع وجود حالات لمرتكبي التجاوزات الذين أوقفوا لساعات قليلة، ثم خرجوا على وسائل التواصل متباهين بالإفراج عنهم. ومن التبريرات الشائعة أن قيادة السلطة لا تريد إغضاب قاعدتها الأيديولوجية، لذا تسمح بارتكاب التجاوزات ضمن حدود “محسوبة”، على سبيل إرضاء مؤيديها المتطرفين والتنفيث عن غضبهم.

ينطلق التفسير الأخير من التفاؤل بأن التجاوزات مُسيطَر عليها، وبأنها مؤقتة حتى يحين موعد تمكين تيار الاعتدال فيرغم أولئك المتطرفين على القبول بالأمر الواقع. أصحاب التفاؤل أنفسهم لا يلحظون أن تفسيرهم (المبني على اللايقين) يرضيهم، مثلما ترضي التجاوزات والانتهاكات سواهم، أي أنهم جزء من مؤيدي السلطة التي توضَعُ موضع التكهنات والرغبات؛ تماماً كما هو حال غيرهم الذين لا يملكون إجابات واضحة وقاطعة إزاء الكثير من الأسئلة.

تكسب السلطة من حالة اللايقين بقدر ما تكون توجهاتها أكثر غموضاً، لأن هناك نسبة كبرى من الجمهور الذي يتوسّم بها “خيراً” بقدر ما تسمح بالتناقضات في المرحلة الانتقالية الحالية. بهذا المعنى، تربح السلطة مرتين، مرة باجتذاب أكبر عدد من المؤيدين، وحتى الذين ليسوا خصوماً بعد. ومرة أخرى لأن عدم الحسم، وترك الاحتمالات معلَّقة، يمنعان الانتظام السياسي بمعناه الواسع. فاليوم لا يخفى أن الأنظار مصوَّبة إلى السلطة، والاصطفاف السياسي المقبل سيكون بدلالة ما تستقر عليه من توجهات أيديولوجية وحكومية.

اللايقين ليس حيادياً، فإذا أخذنا مثلاً حادثة مضايقة لامرأة غير محجبة، وفي المقابل عدم مضايقة أمثالها، فالسلوك الأول هو الأبلغ تأثيراً، لأنه سيدفع العديد من النساء إلى تحاشي احتمال المضايقة وتعديل نمط ملبسهن. كذلك هو الحال فيما يخص العديد من أنماط السلوك الاجتماعي، حيث يتجنّب كثر أنماطهم المعتادة كي لا يكونوا ضحايا “تجاوزات فردية”. استمرار الأخيرة هو بمثابة أداة تطويع اجتماعية تعمل في اتجاه وحيد يلتقي مع أيديولوجيا السلطة الحالية، سواء بنسختها السابقة أو الراهنة، أي أن ما يبدو تجاوزات الآن هو استثمار لتطويع مزيد من الجمهور الذي سيصبح أقرب لمزاج السلطة.

ومن حالات اللايقين التي سبق للسوريين اختبارها عندما تكون هناك حالة شك إزاء القانون، ولعل هذه هي الحالة الأساس في الحديث عن تجاوزات، فالقانون موجود نصاً، لكن يحدث التطاول عليه من قوة أعلى من القانون. مع مرور الوقت، تتعزز القناعة بأن السلطة (والأقوياء عموماً) فوق القانون، ما يؤدي إلى الإقلاع عن استخدامه كمعيار، وكآلية دفاعية تحمي الضعفاء. إن حالة اللايقين هنا تحطّم النظام العام بأكمله مع الوقت، ليكون مزاج السلطة غير الصريح أو المدوَّن هو القانون.

فيما يخص التعليق الضمني لدولة القانون، يمكن القول إن سوريا بلد اللايقين منذ عقود، ومغادرة العهد السابق تقتضي العبور السريع إلى الالتزام الذي لا لبس فيه بالقانون، أولاً من قبل السلطة المكلّفة بتطبيقه. إلحاح هذا الالتزام يزداد مع حالة اللايقين السياسية في مرحلة انتقالية تمتد طويلاً، لأن بقاء بلد في حالة شك شاملة سيكون من أكبر مصادر للفوضى التي يتم التحذير منها. وتحسّن حال الحريات السياسية (حتى الآن) غير كاف بغياب المنافسة السياسية وقوانينها الناظمة، لذا يبقى المحك راهناً في الحريات العامة، وفي أن تتجرّع السلطة الإقرار بها بلا لبس أو غموض؛ في النصوص وفي التطبيق الشامل والصارم، أي أن تتجرّع المطلوب منها داخلياً وخارجياً.

المدن

———————————-

معهد واشنطن: لهذا يشكل تنظيم “الدولة” تهديدا للحكومة السورية الجديدة

تحديث 24 أيار 2025

نشر د. هارون ي. زيلين وهو زميل سابق في برنامج الزمالة “غلوريا وكين ليفي” في “برنامج جانيت وايلي راينهارد لمكافحة الإرهاب والاستخبارات” في معهد واشنطن، تحليلا على موقع المعهد، قال فيه إن “تنظيم الدولة” نجح لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، في استهداف السلطات السورية الجديدة، عبر هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزاً أمنياً في بلدة ميدان الشرقية في 18 أيار/مايو، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وسواء كان الهجوم مقصوداً أم لا، فقد تزامن مع تطورات مهمة أخرى في الملف السوري. وقد وقع الهجوم بعد يوم واحد من اشتباك القوات الحكومية مع خلية تابعة لتنظيم “الدولة” في حلب في أول كمين من نوعه منذ آذار/مارس، وأقل من أسبوع على لقاء الرئيس ترامب بالرئيس أحمد الشرع في الرياض، إضافة إلى أنه جاء عقب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في منتصف نيسان/أبريل. وعلى الرغم من أن وجود تنظيم “داعش” لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقاً، إلا أن المؤشرات تُظهر استمرار التهديد بدرجة لا يمكن تجاهلها.

وبحسب الكاتب واصل تنظيم “الدولة” نشاطه كحركة تمرد محدودة النطاق في ظل الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة في كانون الأول/ديسمبر. وفى الخامس عشر من أيار/مايو، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تنفيذ 33 هجوماً خلال عام 2025. فمن ناحية، إذا استمرت هذه الوتيرة المنخفضة تاريخياً، فسينتج عنها 89 هجوماً فقط خلال العام بأكمله – وهو رقم كبير بطبيعة الحال، لكنه يُعد الأدنى منذ دخول التنظيم إلى سوريا عام 2013.

ومن ناحية أخرى، سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات منذ نيسان/أبريل، حين بدأت الولايات المتحدة بتقليص وجود قواتها من 2000 إلى نحو 700 جندي. ولا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان ذلك محض مصادفة، كما أن حجم القوات الحالي لا يقل عن ذلك الذي حافظت عليه واشنطن قبل تعزيز انتشارها في أنحاء الشرق الأوسط خلال حرب غزة. ومع ذلك، ارتفع متوسط عدد الهجمات التي أعلن تنظيم “الدولة” مسؤوليته عنها من نحو خمسة هجمات شهرياً في النصف الأول من العام إلى 14 هجوماً شهرياً منذ بدء الانسحاب.

ووفق الباحث يحمل موقع هذه الحوادث دلالة مهمة أيضاً، فحتى الأمس، وقعت جميعها في مناطق تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” ذات القيادة الكردية، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة، والتي تخوض عملية واعدة لكنها لم تكتمل بعد لدمج قواتها في الجيش السوري، حتى مع انسحاب الولايات المتحدة. وليس مستغرباً أن يسعى تنظيم “داعش” إلى استغلال هذا الوضع، انسجاماً مع نهجه التقليدي في ملء أو زعزعة الاستقرار في أي فراغ، مهما كان محدوداً. ويمثل استهداف مدينة الميادين – الواقعة في أراضٍ تخضع لسيطرة الحكومة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، خارج نطاق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية” – تصعيداً لافتاً على المستويين الرمزي والميداني.

وبحسب مؤلف كتاب “عصر الجهاد السياسي: دراسة عن هيئة تحرير الشام” ففي غضون ذلك، تواصل السلطات الجديدة في دمشق المعركة التي تخوضها ضد تنظيم “الدولة” منذ سنوات – على ساحة القتال باعتبارها جماعة جهادية منشقة تحت اسم “جبهة النصرة” ثم “هيئة تحرير الشام” منذ عام 2013، ومن خلال نهج المواجهة القانونية بعد إنشاء كيان حكم مستقل في محافظة إدلب عام 2017، وعلى جميع الجبهات منذ الإطاحة بنظام الأسد العام الماضي. فعلى سبيل المثال، في 11 كانون الثاني/يناير، أحبطت السلطات السورية مخططاً لتنظيم “داعش” يهدف إلى إثارة التوترات الطائفية عبر تفجير ضريح السيدة زينب الشيعي في ضواحي دمشق. وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن هذا المخطط، في اختبار مبكر للتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب. ووفقاً لوزارة الداخلية، اعترف المشتبه بهم أيضاً بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة ضد كنيسة في بلدة معلولا في يوم رأس السنة الجديدة، واغتيال الرئيس الشرع إذا زار السيدة زينب بعد الهجوم الفاشل.

وذكر أنه في 15 شباط/ فبراير، اعتقلت السلطات السورية أبو الحارث العراقي، أحد قادة “داعش” في ما يسمى بـ”ولاية العراق”، الذي ساهم في تنظيم مؤامرة السيدة زينب الفاشلة. وكان قد شارك سابقاً في اغتيال زعيم “هيئة تحرير الشام” أبو مريم القحطاني في نيسان/أبريل 2024. كما اعتقلت مديرية الأمن العام خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في محافظة درعا هذا العام في بلدة النعيمة في 18 شباط/فبراير وبلدة الصنمين في 6 آذار/مارس.

حتى الأيام القليلة الماضية، بدا الوضع العام داخل الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة هادئاً نسبياً. لكن خلال عملية مداهمة في حلب بتاريخ 17 أيار/مايو، فجر أحد عناصر تنظيم “داعش” نفسه، واعُتقل أربعة آخرون، وقُتل ثلاثة من أفراد الحكومة. ولقي المزيد من أفراد قوات الأمن حتفهم في تفجير بلدة الميادين في اليوم التالي. من جانبها، شنت “قوات سوريا الديمقراطية” حوالي ثلاثين عملية اعتقال هذا العام ضد خلايا تنظيم “داعش” في الشرق، وهو عدد أقل من الأعوام السابقة، لكنه لا يزال مرتفعاً.

ووفق الباحث تسلط كل هذه الاتجاهات الضوء على حقيقة أن عمليات تنظيم “الدولة”، رغم تراجعها الكبير، لا تزال قادرة على إحداث اضطرابات كبيرة، لا سيما خلال الفترة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لديها أسباب أكثر من أي وقت مضى لعدم سحب قواتها بالكامل من سوريا لحين استكمال السلطات الجديدة دمج “قوات سوريا الديمقراطية” وتأسيس حملة مكافحة تنظيم “داعش” على أسس أكثر استدامة. ويتطلب هذا حث الأكراد ودمشق على المضي قدماً في الاتفاق القائم الذي ينص على أن تتولى الحكومة المركزية السيطرة على كامل محافظة دير الزور، معقل تنظيم “داعش”. وبذلك، سيتم إنشاء إدارة واحدة في المحافظة، مما يمنع التنظيم من استغلال الفجوات بين منطقتي السيطرة، وهي نقطة ضعف لعبت على الأرجح دوراً في الهجوم الناجح.

وبرأي الكاتب فإن عدم اكتمال الاندماج الإداري في الشمال الشرقي يزيد من خطر أن يحاول تنظيم “الدولة” مرة أخرى تحرير 9000 مقاتل مسجون وآلاف آخرين من أفراد أسرهم وأنصارهم المحتجزين في مرافق احتجاز “قوات سوريا الديمقراطية”، وبعضهم من الرعايا الأجانب.

ويمكن لواشنطن المساعدة في الحد من هذا الخطر من خلال مواصلة الضغط على الدول لإعادة مواطنيها المحتجزين. ومما يعقد هذه المشكلة، أن نشرة “تنظيم الدولة” الإخبارية “النبأ” الصادرة الأسبوع الماضي لم تكتفِ بدعوة المقاتلين الأجانب إلى سوريا، بل حثت أيضاً مقاتلي “هيئة تحرير الشام” غير الراضين عن سياسات الحكومة الجديدة على الانشقاق، وهو نداء يتكرر كثيراً وقد يكون له تأثير إضافي حالياً مع تصاعد الضغط الأمريكي لطرد جميع هؤلاء الأفراد.

وخلص الباحث للقول إنه باختصار، على الرغم من الضعف الحالي لتنظيم “الدولة” من الناحية التاريخية، فإن استبعاد الخطر الذي يشكله التنظيم سيكون خطأً، كما أن اتخاذ أي قرارات سياسية أمريكية على المدى القريب بناءً على هذا الافتراض سيكون خطأً أيضاً.

القدس العربي

———————————-

الإنزال المظلّي على المؤسسات الثقافية السورية/ خليل صويلح

لم تكن الثقافة السورية امتدادًا للنظام السابق، باستثناء الجزر الرسمية فيها. وهناك عشرات الأفلام والعروض المسرحية والنصوص الأدبية التي خاضت معارك شرسة، انتهى كثير منها بانتصار مبدعيها على خصومهم في دوائر الرقابة.

أجل، هناك من يسعى إلى “تدمير” كل ما يخصّ تاريخ الثقافة السورية في ظل النظام الآفل بوصفها ثقافة خنوع واستبداد وطغيان، وذلك برسم خرائط مزوّرة تعمل على محو التضاريس الناتئة في الحقل الإبداعي السوري خلال نصف القرن المنصرم، بجرّة قلم.

وكأن هذه الحفريات ترجيع لمنهج “البعث” وحده، وليست نتاج ورشة إبداعية لطالما اشتغلت من خارج المنهاج المقرّر، فيما انكفأت الثقافة الرسمية نحو تدبيج شعارات جوفاء لم تترك أثرًا فعليًا في الفضاء العام.

وتاليًا، فإن وضع الثقافة السورية عمومًا في قفص الإدانة والاتهام، يقع في باب الخفّة والانزلاق إلى لحظة ضبابية تبدو أكثر خطرًا على الميراث السابق لجهة الانغلاق على مفردات ماضوية تطيح حرية التعبير في المقام الأول.

إن فحص المشهد العمومي للثقافة السورية، ما قبل سقوط النظام، ينطوي في العمق على تأصيل نصّ مارق، كان يتسلل من ثقوب المؤسسة الرسمية بطرق مختلفة، بعد أن أدركت الشيخوخة مكاتب هذه المؤسسات واهترأت شعارات حزب “البعث” التي لم تعد تقنع أصحابها أنفسهم.

هكذا، اكتفت السلطة بحجز الصفحات الأولى من الجرائد اليومية لأخبار القائد ومنجزات الحزب، فيما تفلتت الصفحات الثقافية من القبضة الصلبة للممنوعات بطرق مراوغة أصبحت جزءًا من مهارات المبدع السوري، ليس في الصحافة فحسب، إنما في الحقول الأخرى كلها.

ففي نظرة عجلى إلى أرشيف السينما السورية، سنقع على أفلام نوعية لم تتمكن الرقابة من خلع أنيابها. فما كان يُمنع من العروض الجماهيرية كان يجد ملاذه في العروض الخاصة والمهرجانات الدولية. والأمر ذاته في ما يخصّ العروض المسرحية والنصوص الأدبية، في معارك شرسة كانت تنتهي غالبًا بانتصار مبدعيها على خصومهم في دوائر الرقابة.

سنتذكّر أفلامًا مثل “الليل” لمحمد ملص، و”نجوم النهار” لأسامة محمد، و”طوفان في بلاد البعث” لعمر أميرلاي، بالإضافة إلى الصخب الذي أثارته نصوص سعد الله ونوس، وممدوح عدوان في المسرح (عُرضت مسرحية “ليل العبيد” لليلة واحدة قبل منعها)، إلى عشرات النصوص الروائية التي تنتمي إلى “أدب السجن” والسرديات الأخرى المضادة.

لنقل إذًا، إن الثقافة السورية في عمارتها الأصلية أتت من موقع الضد في معظم أطروحاتها، ولم تخضع لشعارات “البعث”، عدا الجزر الرسمية المعزولة عن الفضاء الطليعي، بمنشورات تنتهي إلى رطوبة المستودعات وغبار الأرشيف.

اليوم، تدور سجالات ومعارك دونكيشوتية حول منظمة “اتحاد الكتاب العرب” وضرورة تنظيف مكاتبه من مثقفي السلطة. لا ننفي أن هذا الاتحاد مجرد ثكنة رقابية على المطبوعات، ومكان “أكل عيش” لا أكثر، ولكنه عمليًا كان مجرد واجهة مصنوعة من القش.

وتاليًا، فإن احتلاله بالإنزال المظلي لمصلحة ورشة جديدة مجهولة النسب الإبداعي في معظم أعضائها، لن يحقق ما كان يحلم به المبدعون إلا في حال إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات، وهو ما لم يتحقق إلى الآن، وضرورة استقطاب عشرات الشعراء والروائيين الذين شُطبوا أو رُفضوا من قوائم الاتحاد، فيما تسلل مئات الضباط المتقاعدين إلى عضوية الاتحاد بصفة شعراء وباحثين!

موقعة الإنزال المظلي ذاتها طالت مؤسسات أخرى مثل نقابة الفنانين، واتحاد التشكيليين، واتحاد الصحفيين، وذلك بإقصاء شخصيات مهمة وتعيين أسماء بلا رصيد أو خبرة أو مقترح تنويري، بانتظار وعود انتخابية يبدو أنها مؤجلة طويلًا!

ليس بإمكاننا تجاهل منجزات وزارة الثقافة، سواء على صعيد إنشاء المعاهد العليا للمسرح والسينما والموسيقا ودار الأوبرا والمكتبة الوطنية، أو نشر آلاف العناوين المهمة والمجلات المتخصصة. هذه الفضاءات أصبحت في مرمى الخطر اليوم لجهة تغيير بوصلة عملها برؤى لا ثقافية، وذلك بِهَيمنة شخصيات غامضة في تسيير عجلاتها أو تعطيلها على الأرجح.

هناك، إذًا، مخاوف حقيقية لدى المثقفين السوريين من محاولات هدم البنية التحتية للثقافة السورية بذريعة تأسيس مشهدية مغايرة لا تشبه جغرافية هذه البلاد تاريخيًا، واختراع تاريخ وهمي للأمجاد. ولعل أول مفاعيل هذه المشهدية تمجيد اللحظة بتعزيز حضور الشعر العمودي على حساب حداثة متأصلة، أسّست لها أسماء بارزة منذ ستينيات القرن المنصرم. وإذ بنا كمن يستبدل العمارة التاريخية بعمود الخيمة وحداء القوافل، ويستغني عن عسل النحل بحشود الذباب الالكتروني والأسماء الطارئة.

أوان

———————————

تنافس إقليمي على سوريا بعد سقوط نظام الأسد.. صراع معقد على النفوذ والمصالح/ حسان الأسود

2025.05.24

مثل سقوط نظام الأسد في سوريا نقطة تحول محورية، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات الإقليمية والدولية. فبعد عقود من حكم الفرد الواحد، يواجه هذا البلد الغني بالتاريخ والجغرافيا مستقبلًا غامضًا، تحكمه مصالح قوى دولية وإقليمية متنافسة، وتطلعات قوى محلية تسعى لملء الفراغ السياسي والأمني.

لطالما كانت سوريا في بؤرة تقاطع المصالح الدولية ومنذ فجر التاريخ، هذا بالذات كان أحد الأسباب في جعلها متنوعة سكانيًا وحضاريًا، باعتبار أنّ كل مجموعة بشرية سكنتها تركت فيها شيئًا خاصًا ومميزًا.

واليوم، مع الصراع المستعر على تثبيت قيادة أميركا للعالم الذي تخوضه إدارة ترامب، يجد السوريون والسوريات أنفسهم وبلدهم أيضًا محطّ تنافس لا يخلو من خشونة هنا ومراوغة ناعمة هناك.

كانت إيران طرف العصى الثانية التي وازن من خلالها حافظ الأسد علاقته مع الدول العربية، وطالما استخدم هذه العلاقة لابتزاز الطرفين.

تغيرت المعادلة باستلام بشار الحكم إرثًا عن أبيه، فقد أدت سياساته الهوجاء لزيادة النفوذ الإيراني بشكل كبير، مما أفقد سوريا ثقلها الطبيعي وألحقها بالمشروع التوسعي الإيراني. كانت إيران تعتبر سوريا حلقة وصل أساسية في مشروعها الإقليمي الممتد من طهران إلى بيروت، وقد دعمت نظام الأسد البائد عسكريًا واقتصاديًا بقوّة لتعزيز هذه الحلقة. إيران التي تلقّت ضربات متتالية في المنطقة، لن تستكين وتسلّم بالهزيمة النهائية في سوريا، وهذا واضح من خلال تصريحات كبار قادتها نزولًا من المرشد إلى قيادات ميدانية في الحرس الثوري، لكنّ فرصتها في العودة باتت شبه مستحيلة الآن.

على الحدود الشمالية تمتلك تركيا حضورًا طبيعيًا كبيرًا مع سوريا، كما لديها علاقات تاريخية متداخلة بشكل كبير تعود إلى الحقبة العثمانية. وقد استقبلت تركيا ملايين اللاجئين السوريين، وتشابكت مصالحها الاقتصادية والسياسية مع هذا البلد. لقد كانت الطموحات التركية الإقليمية، خاصة في عهد أردوغان، كبيرة في سوريا، أوضح عدد من كبار مسؤوليها السياسيين والأمنيين ذلك مستعينين بالميثاق الملي التركي. كانت الهواجس الأمنية من أهم أسباب تدخل تركيا العسكري والسياسي، فدعمت فصائل موالية لها لمنع أي تهديد لأمنها القومي، وحاربت كل المحاولات الكردية لإنشاء إقليم خاص مستقل أو ذي حكم ذاتي.

مع سقوط نظام بشار الأسد أصبحت تركيا اللاعب الأكثر حضورًا وتأثيرًا حتى ولو لم تكن الأوحد. تجلّى هذا بعبارات الرئيس ترامب التي لا تخلو من عمق رغم مبالغتها وسطحيتها الفجّتين، عندما قال بما معناه “إنّ أردوغان استولى على سوريا وهذا ما لم يفعله أحد منذ ألفي عام”.

جنوبًا، تتابع إسرائيل عن كثب التطورات في سوريا، التي تمثل تهديدًا أمنيًا مباشرًا لها حسب تصريحات كبار قادتها المتتالية. تخشى إسرائيل من تنامي نفوذ الجماعات الجهادية المتطرفة حسب تعبيرات دأبت على استخدامها العقلية الإسرائيلية، كما تخشى من وصول أسلحة متطورة إلى حزب الله، رغمّ أنّ هذه الحجّة الأخيرة أقرب إلى العبث منها إلى المنطق في ظل عقلية القيادة السورية الجديدة ومرجعيتها الفكرية والدينية.

تدخّلت إسرائيل عسكريًا لمنع أي تهديد لأمنها، وهذه ذريعة سخيفةٌ أيضًا لأنّه حقيقة لم يكن هناك أي تهديد استراتيجي لها من قبل سوريا بدءًا من استلام حافظ الأسد السلطة. تسعى إسرائيل بجدّية لإقامة منطقة عازلة على طول حدودها مع سوريا وعلى حساب الأراضي السورية أو المجال الحيوي السوري، وهذا كلّه بانتظار تفاهمات معلنة أو سرية تغزل خيوطها بأناة حينًا وبتهوّر أحيانًا كثيرة، رافعة ذرائع خبيثة وسخيفة أيضًا مثل حماية الدروز أو العلويين.

غربًا، يشكل لبنان خاصرة رخوة لسوريا، ففي ظل هشاشة مؤسساته الموروثة من عقودٍ خلت، وتحت وطأة تزايد حدّة الصراع داخليًا مع حزب الله الحليف الوثيق لإيران، ومع وجود إرادة متصاعدة لتقوية الدولة تجاه الجماعات التي تقاسمتها، يبقى الخطر قائمًا خلال الفترة القادمة. إنّ تعافي لبنان سينعكس بقوّة وبشكل مباشر على استقرار سوريا، وطالما أنّ القيادة السورية الجديدة لديها ما يكفيها من تحديات داخلية الآن، فهي بالتأكيد ستحترم تعهداتها بالقطع مع النهج السابق الذي كان يتعامل مع لبنان بوصفها حديقة خلفية لنظام الحكم السوري.

خليجيًا، تلعب السعودية دورًا محوريًا في التوازنات الجديدة التي برزت بعد سقوط نظام الأسد، وتنطلق من رؤية قيادتها لموقع سوريا في الأمن القومي العربي، ومن تنافسها الإقليمي مع إيران. فبالنسبة للرياض، تمثل سوريا ساحة حيوية يجب ألا تقع تحت الهيمنة الإيرانية مجددًا، وركنًا أساسيًا في خط دفاع عربي جماعي يمتد من الخليج إلى المتوسط. يعتقد كاتب هذه السطور أنّ السعودية ترى في مرحلة ما بعد الأسد فرصة لفرض نهج سياسي واجتماعي جديد، يقوم على دعم القوى السنية المعتدلة، وبناء نموذج محافظ حداثي يشبه التجربة السعودية في “رؤية 2030”.

تسعى الرياض إلى أن تظهر كقوة تحديث عربية، تمزج بين الاستقرار والانفتاح الاقتصادي، مع الحفاظ على القيم التقليدية والمجتمع المحافظ، ما يشكل بديلًا “متوازنًا” للمشروع الإيراني الثيوقراطي من جهة، والنموذج التركي الحداثوي من جهة أخرى. ومن المتوقع أن تستخدم السعودية أدوات متعددة لتحقيق هذا الهدف، تشمل الدعم المالي لإعادة الإعمار، الاستثمار في التعليم والخدمات، وربما المشاركة في إعادة بناء المؤسسات السورية بما يتماشى مع رؤيتها للمنطقة، وقد ظهرت بوادر هذه السياسة السعودية جليّة من خلال الدعم الكبير للقيادة السورية في المحافل الدولية كما حصل في اجتماعات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

كانت زيارة الرئيس الأميركي ترامب للرياض قبل أيام، وما نتج عنها من رفع للعقوبات عن سوريا، أكبر تتويج لهذا الجهد السعودي العظيم على طريق إعادة سوريا إلى محيطها ومكانتها الطبيعية في الإقليم.

تتباين مواقف الدول العربية من الصراع في سوريا، فدولة قطر أكثر قربًا من الخط السعودي وكانت زيارة الأمير تميم كأول قائد عربي تخطو قدماه أرض العاصمة السورية بعد هرب الطاغية ذات دلالة بالغة الأهمية، كذلك لا يخفى الدعم السياسي الكبير الذي تقدّمه قطر في المحافل الإقليمية كالعلاقة مع العراق، والدولية كالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية. بينما تميل دول أخرى كالإمارات ومصر إلى الحذر والانفتاح المتأني. هذا الانقسام يعكس تضارب المصالح الإقليمية، ويؤثر على إمكانية بلورة موقف عربي موحد تجاه مستقبل سوريا، وهو واحدٌ من أهمّ التحديات التي تواجه سوريا شعبًا وقيادة جديدة.

إن الوصول إلى سوريا موحّدة ومستقرّة، تتحقق فيها تطلعات شعبها، لا يزال تحديًا كبيرًا للمجتمع الإقليمي، ويحتاج إلى توافق دولي أيضًا، وهو ما سنتحدث عنه في مقالة لاحقة. مع ذلك، لا يمكن للقوى السياسية السورية التعويل فقط على هذه التأثيرات الإقليمية التي تطرقنا إليها أعلاه، لبناء منظومة قيمّ وممارسات ليبرالية وديمقراطية. عليها أن تعمل بالمتاح والمتوفر داخليًا وأن تسعى بكل قوتها لتشكيل جبهة سورية عريضة تضمّ كل القوى الوطنية القادرة على التأثير. مسؤولية القيادة السورية في هذه المرحلة كبيرة جدًا، إنّ انفتاحها على القوى السياسية السورية سيكون عنصر قوّة لها لا عامل تثبيط وإضعاف، ونرجو أن تدرك ذلك وأن تتعامل معه بكل الجدّية الوطنية المطلوبة واللازمة.

تلفزيون سوريا

———————————

الإعلام السوري الجديد.. نقد التقوقع/ عدنان علي

2025.05.24

على غرار بقية القطاعات في الدولة والمجتمع، شهد الإعلام في سوريا حالة من الفراغ وربما الفوضى بعد سقوط نظام بشار الأسد، على نحو يعكس حالة التعطش لدى المجتمع للتمتع بحرية الرأي والتعبير، بعد أكثر من خمسة عقود من السيطرة الأمنية على هذا الإعلام، إذ اعتاد السوريون على إعلام لا يرى ولا يسمع إلا ما يريده الحاكم، ما أفقد الكلمة قيمتها.

وهذا ما بدا واضحاً في الأسابيع والأشهر التالية لسقوط النظام، حيث شهدنا، وما نزال، انفجاراً في حرية التعبير بعد عقود من الكبت، وتعدداً في الأصوات والاتجاهات.

وهذه حالة صحية إلى حد ما، لكنها ترافقت مع حالة من الفوضى الإعلامية، حيث تتنافس جهات متعددة داخلية وخارجية للتأثير في الرأي العام، مع ظهور مئات المنصات؛ بعضها يحمل حساً ثورياً صادقاً، وبعضها مجرد أبواق جديدة بأقنعة مختلفة، وبعضها يحاول العبث والاصطياد في الماء العكر، للتشويش على مرحلة الانتقال السياسي.

ومن المعروف، أنه في مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية، غالباً ما تترافق الحرية الإعلامية المفاجئة مع فوضى، وظهور إعلام مضاد، قد يكون بعضه مدعوماً من الخارج، ومنصات تروّج للشائعات أو لأجندات سياسية مختلفة، على نحو ما كشفه مؤخراً تحقيق لقناة “بي بي سي” البريطانية عن وجود ملايين الحسابات التي تُدار من خارج سوريا، خصوصاً من العراق واليمن وإيران ولبنان، وتسعى لبث الكراهية والتحريض على الفتنة في سوريا.

وفي الواقع، إن مهمة كسر القيود قد أُنجزت تقريباً، وبات لدينا هامش واسع من حرية التعبير عن الرأي. غير أن المهمة الأصعب هي بناء الثقة بين الإعلام والمواطن السوري، الذي عانى كثيراً من الأكاذيب والتضليل، ولن يمنح ثقته بسهولة لأي إعلام جديد، إلى أن يثبت صدقه ومهنيته، ويقدم إعلاماً يحترم عقول الناس ويعمل لصالحهم، لا لصالح أية سلطات أو أجندات بعينها.

إذا أُحسن استغلال هذه اللحظة التاريخية، حيث يتوق المجتمع لإعلام صادق يعمل بمعايير مهنية عالية، فقد يصبح الإعلام السوري أداة للمصالحة الوطنية، ومنبراً للضحايا، ومرآة تعكس الحقيقة بكل ألوانها. فالإعلام الحر ليس رفاهية أو شعارات، بل ضرورة لكل بلد يسعى إلى العدالة، والديمقراطية، وبناء دولة المواطنة.

ولا شك أن الإعلام السوري الجديد سوف يحتاج إلى وقت لاستعادة ثقة الجمهور، وبناء مؤسسات مهنية، موضوعية، تحترم قواعد العمل الصحفي، مع بناء بنية قانونية تضمن حرية التعبير وتحمي الصحفيين. وفي هذه الحالة، يمكن أن يلعب الإعلام دوراً مهماً في توثيق الانتهاكات، وسرد روايات الضحايا، وفتح النقاشات المجتمعية حول المصالحة والمساءلة، ما يجعله أداة في عملية التعافي الوطني.

كما يمكن أن يكون أداة فعالة في مراقبة السلطات المختلفة، وتوفير منابر للمختصين من أجل تنبيه تلك السلطات إلى ما يُرتكب من أخطاء أو تجاوزات، خصوصاً في ظل شبه غياب لأدوات الرقابة القانونية على عمل السلطة التنفيذية، بسبب عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة حتى الآن، مثل البرلمان والأحزاب السياسية.

وبطبيعة الحال، فإن هذا الدور المؤثر للإعلام لا بد أن يستند إلى إرادة سياسية واعية، تتفهم أهمية الإعلام في هذه المرحلة، وفي كل مرحلة، ولا تسعى للاستحواذ عليه أو توظيفه في خدمتها فقط، حتى بالنسبة للإعلام المحسوب على الحكومة، بحيث يتم التعامل معه كإعلام دولة، للمواطن والمجتمع حق فيه، وليس مجرد إعلام سلطة، يردد ما تريده دون السماح بالنقد والتقييم.

ما لفت نظر العديد من العاملين في حقل الإعلام السوري هو عدم قدرة القائمين على هذا الإعلام حتى الآن على الانعتاق من “الحالة الثورية” التي عاشوا في ظلها خلال السنوات الماضية، والمحصورة جغرافياً في الشمال السوري، وسياسياً وفكرياً في معاداة نظام الأسد الراحل، دون امتلاك رؤية أوسع لدور الإعلام في مرحلة بناء الدولة الجديدة، سواء على صعيد نقل الحقائق للمجتمع، وهو حق راسخ له، أم تحقيق الوئام الوطني وتخفيف الاحتقان، فضلاً عن مراقبة السلطات المختلفة.

وفي شأن هذا التقوقع حول “الذات” في مجال الإعلام، من الملاحظ أن معظم من تولّى إدارة الإعلام الجديد التابع للدولة هم من الشبان الذين كانوا ناشطين في الشمال السوري، وكانوا يغطون أخبار المعارك، والتقى بهم رئيس الجمهورية أكثر من مرة، بوصفهم “إعلاميي الثورة”، دون أن يلتقي بغيرهم من الإعلاميين، ما يشير إلى فهم غير مكتمل لمفهوم الإعلام ومفهوم الثورة، بحيث يكاد ينحصر جغرافياً في منطقة معينة، وينحصر سياسياً في إطار ضيق، هو مجموعة الموالين للسلطة. ولنتصور مثلاً كيف تكون النتيجة لو طُبق هذا المفهوم على بقية القطاعات، كأن نقول “محامو الثورة” أو “مهندسو الثورة” أو “أطباء الثورة”، بمعنى أن يُستبعد كل شخص من هؤلاء لم يكن موجوداً في إدلب ومحيطها خلال السنوات الماضية.

إنّ ثمة إعلاميين كانوا معارضين للنظام حتى قبل أن تكون هناك ثورة في سوريا، وهؤلاء دفعوا أثماناً كثيرة بسبب مواقفهم، وبعضهم غادر الإعلام المحلي في وقت مبكر من قيام الثورة بسبب المضايقات والتهديدات التي تعرضوا لها، وعملوا في وسائل إعلام عربية ودولية مرموقة.

والآن، لا يتم الاعتراف بهم لا بين الإعلاميين ولا بين الثوريين، وتُترك الساحة فقط للناشطين الإعلاميين، وكثير منهم لا يملكون التأهيل الكافي، ليس لتولّي مسؤوليات في الإعلام، بل حتى لممارسة عمل إعلامي محترف.

من المنطقي تشجيع الشباب على أخذ فرصتهم في الإعلام وفي غيره من المجالات، لكن بعد تأهيلهم واكتسابهم بعض الخبرة. ومع هذا “التفكير الإقصائي” الذي قد تظهر نتائجه السلبية عما قريب، يصبح لزاماً طرح تساؤلات عمّن يدير الإعلام حقيقة، وما مدى “حصة” وزارة الإعلام في هذه الإدارة، خصوصاً مع بروز أقاويل عن وجود “مراكز قوى” أو “دولة عميقة” تتحكم بالإعلام، كما بغيره، سواء في الإدارة السياسية أو وزارة الخارجية أو الأجهزة الأمنية، تماماً على نحو ما كان يحصل في دولة الأسد، حيث كان الإعلام يُدار بهذه الطريقة أيضاً.

من المفارقات التي رواها أحدهم أمامي، وهو يقدم نفسه كشيخ عشيرة، أنه حصل على وظيفة كمحرر في قناة “الإخبارية السورية” عن طريق تزكية من أحدهم، لكنه تراجع عن قبولها بعد أن اتصل به مسؤول أمني، ووعده بوظيفة أفضل. وطبعاً، هذا يحدث فقط حين لا تكون هناك إدارة مهنية للإعلام.

تلفزيون سوريا

—————————————–

الإشاعة حقيقة والحقيقة إشاعة/ أسامة إسبر

24 مايو 2025

نعيش في زمن الشائعات. تأتي الأخبار من مصادر مختلفة، وبتدفّقٍ غير مسبوق يسبّب إرباكاً حقيقياً. نشككّ بكلّ ما نسمعه ونراه بسبب تعدّد الرواة والمصادر. هذا ما دفع الفيلسوف الفرنسي جاك إلول (1912- 1994) إلى القول إن الدعاية المعاصرة لا تعتمد على الأكاذيب فحسب، بل على إغراقنا بالمعلومات المتناقضة، فتتفكّك الحقيقة نفسها، وتتحول إشاعةً لا يمكن التحقّق منها. ذلك أن وسائل الإعلام تضخّ كمّاً هائلاً من التفسيرات والتأويلات تشوّه الوقائع وتنصّب الانطباعات الشخصية وإملاءات العواطف على كرسي المعايير المعرفية. في جوّ مثل هذا، يمكن القول عن “اختطاف” الفتاة السورية ميرا جلال ثابت، ثم ظهورها عروساً سعيدةً، إنه جرى ولم يجرِ. هناك سرديات تؤكّد “الاختطاف” وأخرى مضادّة تنفي. رواة يتبعون الخطاب الرسمي وآخرون يعارضونه، ولكلٍّ منهم قصّته عن ميرا جلال ثابت، التي أشيع أنها اختُطفت من معهد أتت إليه كي تقدّم الامتحان، واختفت فيما كان والدها ينتظرها خارجه.

بعد انتشار القصة وظهور ميرا في نقاب غريب عن بيئتها، سمعنا روايةً مختلفةً تناقلها إعلاميون كثيرون، قالت إن ما جرى لم يكن إلا قصّة حبّ. بين روايتَين، واحدة تؤكّد السبي وشرعنته، وأخرى تنفيه وتصوّر الاختفاء هرباً رومانسياً لفتاة مع حبيبها، ضاعت حقيقة ما حدث لميرا، ليس لأن الرواية الأولى صادقة والثانية كاذبة أو العكس، بل لأن المرأة في مجتمعنا لا تستطيع أن تروي قصّتها.

نعيش في جو تُحوَّل فيه الإشاعةُ حقيقةً والحقيقةُ إشاعةً. في مناخ كهذا، لا حاجة لأن تنطق، ثمّة من ينطق عنك أو يُنطِقكَ، ثمّة من يُفسّر تعابير وجهكَ ويدرس ملامحكَ كي يتوصّل إلى استنتاجاته الخاصّة. قد تكون في مقابلة غاضباً مكتئباً، وفي أخرى ضاحكاً سعيداً، ويتم البناء على ذلك. غير أنه في هذه المقابلات يُغفَل السياق، ويُركّز في تفاصيل مثل العبوس أو الضحكة أو آثار القيد على اليد أو وشم يحمل اسم الحبيب. ومن هذه التفاصيل تُبنى سرديات تصنع الرأي العام. لا يهم إن كنتَ تكذب أو تقول الحقيقة، ما يهم هو أنك صرت موضوعاً للإعلام، الذي يُسوِّقكَ كذبةً أو حقيقةً. تزدهر الشائعات وتتسيّد المشهد العام، بحسب عالم الاجتماع الفرنسي جان نويل كابفيرر، صاحب كتاب “الشائعات… الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم” (نقلته إلى العربية تانيا ناجيا، دار الساقي، بيروت، 2007)، في بيئات تنهار فيها الثقة بالمؤسّسات الحكومية. فعندما تفقد الهيئات القضائية والصحافة والمؤسّسات التعليمية مصداقيتها في نظر الناس ينشأ فراغ في السلطة والمعلومات الموثوقة. في هذا الفراغ يلجأ الأفراد إلى شبكاتهم غير الرسمية من أصدقاء وأقارب، وإلى منصّات التواصل أو مصادرَ مجهولةٍ للبحث عن تفسير أو خبر. إلا أن هذه المصادر تفتقر إلى آليات التحقّق والتدقيق، ما يتيح للشائعات الانتشار بلا ضوابط. وكلّما تراجعت الثقة في المصادر الرسمية، ازداد الاعتماد على الروايات العاطفية أو المتخيّلة، التي “يُراد لها أن تكون صحيحةً”، حتى إن كانت زائفةً.

في الحالة السورية، لا نضع في الحسبان غياب الديمقراطية وسلطة القانون. لا نناقش غياب القضاء النزيه، ولا يُطرح السؤال عما إذا كانت المرأة في زمن الذكور، تمتلك استقلاليتها أو قدرتها على الجهر بما يدور في ذهنها، في جوّ تسوده ثقافة الشرف والعرض. يفتح التضارب بين الروايتَين حول حقيقة ما حدث لميرا باباً لسؤال فلسفي قديم متجدّد: ما هي الحقيقة؟… بحسب نظرية التطابق، الحقيقة هي ما يتطابق مع الواقع. لكنّنا (قرّاءً أو مشاهدين) لا يمكننا أن نصل إلى ميرا كي نستمع إليها في بيئة مستقلّة. هل نثق بمن يروي عنها؟ وعلى أيّ أساس؟ فالحقائق تصلنا عبر وسطاء، وهنا يكمن الخطر: في زمن السوشيال ميديا يطيح التأثير الصدق، ويُصبح انتشار القصّة معياراً لصحّتها. وتتعقّد المسألة أكثر في ظلّ التطوّر الهائل والمتسارع للذكاء الاصطناعي، إذ يمكن تزييف كلّ شيء وتقديمه حقيقةً.

انهار الخطّ الفاصل بين الحقيقة والكذب. لم يعد الإعلام يكتفي بالكذب، بل يعيد تصوير الواقع بطريقة تجعل الكذب يبدو منطقياً، كما تفعل الأنظمة الشمولية، في وصف حنّة أرندت لها. صارت الحقيقة تُنتَج داخل منظومات السلطة، أو بيد من يدورون في فلكها. لكنّ المنظومات التي تعمل في الواقع السوري هي “شبه سلطة” و”شبه ثقافة” و”شبه معارضة”، مشاريع غير مكتملة. ما اكتمل هو انقسام السوريين طائفياً، إذ تصبّ معظم السرديات في الإعلام الاجتماعي في مجرى طائفي. في سياق كهذا، لا يهمّ احتمال تفكّك سورية، ولا تسريح الموظّفين، ولا القتل خارج إطار القانون، ولا الفقر المتفاقم، ولا حتى تجدّد الرغبة في مغادرة البلاد كما كان الأمر في عهد بشّار الأسد. ما يهمّ هو فحولة السرد الإعلامي، وامتلاك هذه الفحولة على حساب كلّ شيء آخر.

تختبر قصّة ميرا الواقع السوري، وتكشف أن من يملك وسائل الإعلام يمتلك الحقّ والقدرة على تحديد ما هو “حقيقي”. ففي ظلّ المنصّات الرقمية تُعيد الخوارزميات تدوير الروايات الأكثر إثارة ويُصبح التكرار وسيلةً لصنع الحقيقة. ما يتم تداوله بكثرة يُصدَّق، حتى لو كان مفبركاً. يُشار إلى هذا باسم “تأثير الحقيقة الوهمية”، الذي يحدث عندما تتكرّر الكذبة، حتى تصبح مألوفةً، ثمّ يتم التعامل معها كأنّها واقع. هـذا ما تحدّث عنه جان نويل كابفيرر، حين قال إن الشائعات تزدهر عندما تنهار الثقة بالمؤسّسات الرسمية. فهي نظام موازٍ للمعرفة، يتم الاعتماد فيه على العاطفة والتكرار لا على الدليل والمنطق، وبالتكرار تصبح الكذبةُ مألوفةً. في خضمّ هذا الضجيج يُدفن صوت الضحيّة تحت العناوين الجذّابة، والعبارات العاطفية، أو يعاد إنتاجه سرديةً مزّيفةً. والسؤال الأكثر أهميةً هنا: هل تستطيع ميرا في ظلّ هذا الواقع أن تكون نفسها؟ هل تمتلك الجرأة على قول الحقيقة؟ فالإعلام يصوّرها في وضعيات قابلة للتأويل، لكنّه لا يعبّر عن واقعها، بل يصنع سردياته الخاصّة، ويعيد إنتاجها بلا نهاية. لذلك لا يمكن لقصّة ميرا أن تكون مهمّةً، إلا إذا فُهِمت في سياق الثقافة السورية التي تمتح من موروث لا يمنح المرأة استقلاليتها، ولا يُمكّنها من قول الحقيقة. وحين يسود القانون في سورية، وتصبح المواطنة واقعاً ملموساً، وتتحرّر المرأة، ويُكتَب هذا في الدستور، عندها ستكون ميرا قادرةً على أن تقول لنا الحقيقة، هي وغيرها من الضحايا.

انطلاقاً ممّا سبق، يمكن القول إن السماح للكذب بأن يُعامل وجهةَ نظر، لا يؤدّي إلا إلى المزيد من التشوش والضبابية. وعندما يُفرّط الإنسان بالحقيقة، لا يخسر جولةً في نقاش إعلامي أو ثقافي فحسب، بل يخسر جوهره الإنساني. إذ إنّ تحويل الحقيقة إشاعةً والإشاعةُ حقيقةً، ليس مجرّد خلل في الإدراك أو تضليل عابر، بل هو سلاح سياسي فعّال، يُستخدم لتقويض الوعي الجماعي وبثّ الشكّ وتفكيك السرديات التي تهدّد بنية السلطة ومصالحها. وفي مجتمعات منقسمة، ومهيّأة للتضليل، يصبح الدفاع عن الحقيقة فعلاً أخلاقياً نبيلاً، لأن التآمر عليها (الحقيقة) لا يُهدّد المعرفة فحسب، بل يهدم أيضاً حلمنا بإمكانية بناء مستقبل مشترك.

العربي الجديد

———————————–

لماذا وحدتهم الوطنية مُقدسة ووحدتنا مُدنسة؟/ د. فيصل القاسم

24 أيار 2025

في عام ألفين واثنين فقدت الوزيرة البريطانية آن وينترتون منصبها كمتحدثة باسم رئيس حزب المحافظين لشؤون الزراعة بسبب نكتة سخيفة. فقد تهكمت الوزيرة أثناء تناولها الغداء مع مجموعة من الأصدقاء والصحافيين في أحد الأندية الرياضية على إحدى الجاليات الأجنبية في بريطانيا. وكانت النكتة على الشكل التالي: «هل تعلمون لماذا رمى شخص إنكليزي مهاجراً من الجالية الفلانية من نافذة القطار وهو مسرع، لأن كل عشرة منهم في بريطانيا يساوون بنساً (فلساً) واحداً». لم تكن تدرك سعادة الوزيرة أن تلك النكتة السمجة ستصل إلى الإعلام وستطردها من الحكومة، فقد تقصد أحد الصحافيين الذين كانوا يتناولون الغداء مع الوزيرة، نشر النكتة التي روتها الوزيرة، وبعد ساعات فقط من وصول النكتة إلى وسائل الإعلام كان رئيس حزب المحافظين إيان دنكين سميث وقتها على الهاتف ليطلب من الوزيرة تقديم استقالتها فوراً، وإذا لم تفعل فوراً، فسيخرج هو على الملأ ليطردها بنفسه. وقد برر سميث قراره السريع والحاسم بأنه يُمنع منعاً باتاً التلاعب بالنسيج العرقي والطائفي والاجتماعي في بريطانيا. أو بعبارة أخرى فإن الوحدة الوطنية في البلاد خط أحمر لا يجوز لأحد تجاوزه مهما علا شأنه، وأن أي مس به سيعرّض صاحبه لأقسى العقوبات.

وقد سنت الحكومة البريطانية وغيرها من الدول الأوروبية قوانين صارمة جداً لمكافحة العنصرية والطائفية والتحزب العرقي والديني، بحيث غدا النيل من الأعراق والطوائف والإثنيات والديانات في البلاد جريمة يُعاقب مرتكبها عقاباً أليماً، فالشحن الطائفي والعرقي والإثني والمناطقي والديني ممنوع منعاً باتاً في الغرب، وأن أي محاولة لشق الصف الوطني أو إضعاف التلاحم الاجتماعي جريمة لا تغتفر في الأقاليم الغربية. إن الوحدة الوطنية في أوروبا وأمريكا شيء مقدس، والويل كل الويل لمن يحاول التلاعب بها.

لقد حاولت الحركات الانفصالية في أوروبا كثيراً الاستقلال، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً في بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وغيرها. فبالرغم من لجوء منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى العنف لعدة عقود من أجل فصل إيرلندا الشمالية عن بريطانيا إلا أنها لم تنجح، وقد وجدت نفسها مضطرة أخيراً للتفاوض مع التاج البريطاني والتخلي حتى عن سلاحها. صحيح أن منظمة الباسك الإسبانية ما زالت تحاول الانفصال، لكن الحكومة الإسبانية لن تحقق لها مرادها. وكذلك الأمر بالنسبة للكورسيكيين في فرنسا. ولا ننسى أن هناك ولايات أمريكية تسعى منذ زمن بعيد للاستقلال عن واشنطن كولاية كالفورنيا، لكن الاستقلال ما زال حلماً بعيد المنال بالنسبة لها.

لكن في الوقت الذي تحافظ فيه الدول الغربية على نسيجها الوطني واللحمة الداخلية وتحميهما من التفكك بضراوة عز نظيرها نجد أن التلاعب بالوحدة الوطنية في بلادنا أسهل من شرب الماء. وعلى ما يبدو أن هناك أيادي خارجية تريد أن تطبق النموذج العراقي التفكيكي على الشعب السوري، فبدل أن يستمتع السوريون بهذا النصر التاريخي على أعتى عصابة حكمت البلاد، راح البعض يثير الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية، ويحرض المكونات السورية على بعضها البعض، فامتلأت مواقع التواصل بالمحرضين والمؤججين. صحيح أن تحقيقاً لهيئة الإذاعة البريطانية قد أظهر أن هناك جهات خارجية أغرقت مواقع التواصل بمنشورات طائفية لتأليب السوريين على بعضهم البعض ودق الأسافين بينهم، إلا أن بعض السوريين من كل الأطراف، أو الذين يمكن أن نسميهم بأعوان الذباب الإلكتروني، شاركوا ومازالوا يشاركون في هذه الحملة الشيطانية لضرب الوحدة الوطنية وتحويل النصر إلى وبال على السوريين وإثارة البلبلة في الشارع السوري بهدف تفريق السوريين وبالتالي الدفع في اتجاه تفتيت البلد.

إن الشبيحة الجدد من كل المكونات السورية بكل فئاتهم وألوانهم وتوجهاتهم يهددون النسيج السوري، وإذا كان من الصعب وضع حد للذباب الإلكتروني الخارجي، فمن السهل إيقاف الشبيحة والمحرضين الجدد في الداخل والخارج من كل المكونات السورية عند حدهم لأنهم معروفون للجميع ويشكلون خطراً على كل السوريين دون استثناء شعباً وحكومة. ضعوا حداً لهؤلاء أينما كانوا ومن أي مكون سوري كانوا، وكفاكم تساهلاً مع المحرضين من كل المكونات السورية، ففي أحيان كثيرة تكون المصلحة الوطنية أهم من حرية التعبير بألف مرة، لهذا فلتصدر قوانين ساحقة ماحقة في سوريا لتجريم كل الذين يستغلون حرية التعبير للشحن الطائفي ونشر الكراهية وإثارة الفتن وزرع الشقاق بين السوريين. اضربوا بيد من حديد على المحرضين من كل المكونات السورية. لا تستثنوا أحداً كائناً من كان، اقمعوهم بكل الوسائل، أخمدوا أصواتهم بكل الأدوات والطرق المشروعة ولا تتساهلوا مع أحد. ولتكن العقوبة سجناً مؤبداً وأعمالاً شاقة، وإلا فإن سوريا ستذهب، لا سمح الله، الى صراعات لن تبقي ولن تذر.

إن أوطاناً تسكن على هذا الصفيح الساخن الطائفي البغيض وهذا التنوع العرقي الكثير، لا بد لها من انتهاج سبيل قويم غير ذلك الطرح العليل من تأجيج النيران وإثارة النعرات، وإيجاد كافة السبل للم شمل الأوطان وتوحيدها وتعزيز لحمتها لا توتيرها وتجييشها الذي سيذهب بالجميع إلى الجحيم. ومن هنا كانت القوانين المتشددة في الغرب حيال هذا الموضوع الحيوي والهام الذي يجب أن يبقى حصيناً وبعيداً عن متناول العباد.

وفي الوقت الذي نحيي فيه الآخرين على غيرتهم العظيمة على وحدتهم الوطنية نناشدهم ألا يعبثوا بوحدتنا وأن يتوقفوا عن ألاعيبهم التقسيمية الشيطانية التي دفعت الشعوب ثمنها من استقرارها، ودمائها، وخبزها وحريتها.

كما نناشد مثقفينا وإعلاميينا ومعارضينا وسياسيينا أن يتعلموا من الدول الغربية التي تدافع عن وحدة بلادها بالحديد والنار، وهي على حق، فلا قيمة لأوطان تسكنها طوائف وملل ونحل وقبائل وبطون وأفخاذ متناحرة وتنام وتصحو على الصراعات الطائفية والدينية والعرقية القاتلة وتمضي وقتها بالتهديد والوعيد، وتلهي نفسها بثقافة التخوين والتكفير.

القدس العربي

———————————

انهيار النظام العربي أم إرهاصات لولادة نظام جديد/ حسن نافعة

24 مايو 2025

سعى النظام العربي الرسمي (منذ تأسيسه) إلى تحقيق هدفَين رئيسَين: الوحدة العربية والتصدّي للمخطّطات الصهيونية في المنطقة. صحيحٌ أن الفِكَر الداعية إلى الوحدة العربية أسبق في نشأتها على تلك الداعية إلى مقاومة المخطّطات الصهيونية، غير أن عوامل عديدة أسهمت في الربط عضوياً بين الهدفَين، من أكثرها أهميةً فشل الثورة العربية الكبرى، التي سعت إلى توحيد دول المشرق العربي، وانكشاف التواطؤ البريطاني مع مطالب الحركة الصهيونية على حساب المطالب العربية، وسقوط الخلافة الإسلامية وتفكّك الإمبراطورية العثمانية، لتقع معظم الأقطار العربية تحت سلطة الاحتلال الأوربي المباشر بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كما اندلاع عديد من الثورات الفلسطينية المتعاقبة بين الحربَين، أسهمت في تعميق وعي النُّخب العربية بأنّ الأطماع الصهيونية لا تقتصر على فلسطين وحدها، إنما تستهدف الإبقاء على العالم العربي مقسّماً، والعمل على تفتيته أكثر كي تسهل السيطرة عليه. وتفسّر هذه العوامل المتداخلة لماذا تزامنت ولادة النظام العربي الرسمي بتأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، مع تصاعد حدّة الصراع الدائر في الساحة الفلسطينية، وتعميق الشعور السائد لدى معظم النُّخب السياسية والفكرية في العالم العربي بأنّ القضية الفلسطينية ينبغي أن تكون “قضيةَ العرب الأولى”، وهو الشعار الذي ما زالت أصداؤه تتردّد في جميع مؤتمرات القمّم العربية، على الرغم من أنه أُفرِغ من مضمونه.

مرّ النظام الرسمي العربي بمراحل تطور متعدّدة، فرضتها ضرورات التأقلم مع الأوضاع العالمية والإقليمية المتغيّرة، حاول خلالها تحقيق الأهداف التي قام من أجلها، لكنّ منجزاته كانت ضحلةً إلى حدّ كبير، سواء على صعيد العمل الوحدوي، أو على صعيد مقاومة المخطّطات الصهيونية في المنطقة، لأنه لم يستخدم المنهج العلمي، واتسمت مواقف النظام وتصرّفاته بالتخبّط والعشوائية وعدم وضوح الرؤية، والعجز عن اختيار الوسائل التي تتناسب مع الأهداف المنشودة. فعلى صعيد السياسات التي استهدفت تحقيق الوحدة بين أقطاره المختلفة، خاضت الدول العربية تجاربَ وحدويةً عديدةً، صمد بعضها فترةً وجيزةً، ثمّ انتكس وانهار، مثل نموذج الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية، وظلّ معظمها مجرّد حبر على ورق، لم يدخل حيّز التنفيذ، كمشروعات التكامل بين مصر وليبيا والسودان، ومشروعات الوحدة بين مصر وسورية والعراق وغيرها. النموذج الوحيد الذي أفلت من الفشل هو النموذج الإمارتي، الذي نجح في تحقيق وحدة مستدامة بين “إمارات متصالحة”، لكنّه محدود التأثير، وغير قابل للمحاكاة والتعميم على مستوى النظام ككل. والواقع أننا إذا ألقينا نظرةً فاحصةً على النظام العربي بوضعه الحالي، من منظور وحدوي، فسوف نجد أنه لم يفشل في تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية فحسب، ولكنّه فشل أيضاً في المحافظة على وحدة واستقلال الدولة الوطنية، التي تفتّت عدد منها إلى دويلات أصغر، كالسودان والصومال وغيرهما، واشتعلت الحروب الأهلية في بعضها الآخر.

على صعيد السياسات التي استهدفت إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، والتصدّي لمخطّطاته التوسّعية، كانت الحصيلة فشلاً أكبر، فقد خاضت الدول العربية حروباً نظاميةً عديدةً في مواجهة الكيان الصهيوني، لكنّها هُزمت في معظمها، ولم تنجح جزئياً إلا في حرب 1973. وحين قرّرت مصر أن تكون تلك الحرب آخر الحروب، بدأت نهج التسوية السياسية، وسلكته منفردةً، ولم ينجح هذا النهج، لا في إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية ولا في تحرير الأراضي العربية المحتلّة كلّها. وأفضى ذلك إلى تعميق الخلافات العربية وانقسام النظام العربي بين معسكرَين، أحدهما يدفع في اتجاه التسوية السياسية، والآخر يدفع في اتجاه المقاومة المسلّحة، وكلاهما عاجز عن تحرير جميع الأراضي العربية المحتلّة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة، وفق القواعد التي استندت إليها المبادرة التي طرحتها السعودية، وأقرّتها القمّة العربية عام 2002 في بيروت. أفضى ذلك أيضاً إلى اختفاء ظاهرة الحروب النظامية، وانتقال إدارة الصراع المسلّح إلى أيدي فاعلين من غير الدول، وظهور “محور مقاومة”، تقوده إيران وتشارك فيه فصائل عربية مسلّحة، فلسطينية وغير فلسطينية. كما مهّد الطريقَ أمام “طوفان الأقصى”، التي اتخذ منها الكيان الصهيوني ذريعةً للقيام بحرب إبادة جماعية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى كلّ من سيناء والأردن، وما تزال مستمرّة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لا يتّسع المجال هنا لتحليل تفصيلي لمجمل الأسباب التي أدّت إلى إخفاق النظام العربي الرسمي في تحقيق أيّ من الأهداف الكُبرى، التي كانت (وما تزال) تبرّر وجوده. غير أن في وسع الباحث المتتبع للمسار الذي سلكه هذا النظام أن يصل إلى نتيجة مفادها بأن قدرته على الإنجاز مرهونة بتوافر شرطَين متلازمَين: قيادة مؤهّلة وفاعلة، فرديةً كانت، كدور مصر الناصرية في بعض المراحل، أو جماعية، كأدوار مصر وسورية والسعودية في مراحل أخرى. وتسلّح هذه القيادة، فرديةً أم جماعيةً، بإرادة مصمّمة على مواجهة التحدّيات كافّة، خصوصاً التي يفرضها تمدّد المشروع الصهيوني، بكل السبل المتاحة، بما فيها الوسائل العسكرية. ولأن أيّاً منهما ليس متاحاً في الوقت الراهن، بدليل ما جرى إبّان زيارة الرئيس الأميركي ترامب أخيراً السعودية وقطر والإمارات، والقمّة العربية التي تلتها في بغداد، يمكن القول إن النظام العربي الرسمي بات آيلاً للسقوط والانهيار التام.

ترامب هو الرئيس الأميركي الذي اعترف بالقدس الموحّدة عاصمةً أبدية لإسرائيل، ونقل إليها السفارة الأميركية، ولا يمانع في توسيع المستوطنات وضمها لإسرائيل، ويشارك فعلياً في حرب إبادة جماعية تُشنّ على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام ونصف العام، ويعبّر علناً عن رغبته في تهجيرهم قسراً من وطنهم. وكان مشهد هذا الرئيس (ترامب) وهو يفاخر بحصوله من الدول الثلاث على استثمارات بنحو خمسة تريليونات دولار، مستفزّاً. لو أن هذه الدول استطاعت أن تحصل من ترامب على التزام بوقف الحرب، أو على وعد بالامتناع عن استخدام حق النقض (فيتو) لحماية إسرائيل من العقاب، أو على اعتراف بحقّ الفلسطينين في إقامة دولة مستقلّة في حدود 1967، لهان الأمر. ويثير الانتباه والاستغراب هنا أن هذه الدول تبدو غير قادرة حتى على التنسيق فيما بينها لتعزيز مواقفها التفاوضية تجاه الولايات المتحدة، لأن كلّ ما يعنيهم هو تلبية احتياجاتهم الثنائية، مع أن بمقدورهم الحصول على أفضل بكثير ممّا حصلوا عليه لو سعى الجميع إلى تبنّي استراتيجية مشتركة لإدارة العلاقة مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.

انعقدت في اليوم التالي لمغادرة ترامب قمّة عربية في بغداد، لم يشارك فيها (على مستوى الرؤساء والملوك) سوى زعماء خمس دول فقط، واكتفت البقية بالمشاركة بوفود على مستوى تمثيل أقلّ. وأيّاً كان الأمر، لم يختلف البيان الختامي الذي صدر في “القمّة” عن كلّ البيانات الختامية التي صدرت في القمم السابقة، والتي عادةً ما تعجّ بعبارات إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع. وتكفي مقارنة بسيطة بين ما جرى في الرياض والدوحة وأبوظبي، بما جرى في بغداد خلال الأسبوع الماضي، لندرك الوزن الحقيقي للقمم العربية في جدول اهتمامات الدول العربية. كما يكفي أن نقارن ما جرى في هذه العواصم العربية بما يجري حالياً في قطاع غزّة، لندرك مدى انحدار النظام الرسمي العربي، فعند معبر رفح ما تزال آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء تنتظر في صفوف طويلة، لكنّها لا تستطيع التحرّك قيد أنملة لإنقاذ شعب أعزل جائع من براثن نظام عنصري تفوق في وحشيته وإجرامه على النظام النازي نفسه.

أليس من المفارقات أن تتزامن زيارة ترامب للدول العربية الثرية في الخليج، ثمّ انعقاد القمّة العربية في بغداد، مع الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين الأولى. فكم من نكبة جديدة ينتظرها النظام الرسمي العربي ليستيقظ من سباته! ألم يحن الوقت بعد كي تعترف الدول العربية بأن النظام الرسمي الذي أسّسته عام 1945 سقط وانهار بالفعل؟ وأن الحاجة باتت ماسّةً إلى نظام عربي جديد قادر على تحقيق درجة أرقى من التكامل العربي، وعلى مواجهة التحدّيات التي يفرضها الكيان الصهيوني، التي لن تستطيع أيّ دولة عربية أن تواجهها بمفردها؟

العربي الجديد

—————————–

سوريا للجميع: دروس من الماضي/ نوار نبيه جرادة

23/5/2025

في مراحل متعددة من تاريخها الحديث، مرّت سوريا بتحولات سياسية واجتماعية أثرت بشكل مباشر في بنية الدولة والمجتمع.. واليوم، ومع استمرار تعقيدات المشهد السوري، تبرز الحاجة إلى مراجعة التاريخ بعين نقدية تساعد في فهم الحاضر، وتجنّب تكرار الأخطاء السابقة.

تهميش الأرياف وبداية التشكل السياسي

خلال الحقبة الإقطاعية، عانت مناطق واسعة من سوريا -خصوصًا في الأرياف- من التهميش الاقتصادي والاجتماعي. شمل ذلك فئات مختلفة، من العلويين في الساحل، إلى الدروز في السويداء، والفلاحين في الجزيرة ودرعا وريف دمشق. ضعف الخدمات، وغياب البنية التحتية، وتراجع فرص التعليم والعمل، عوامل ساهمت جميعها في تأزيم الفجوة بين الريف والمدينة.

هذا التفاوت في التنمية ساعد على تشكيل وعي سياسي جديد في صفوف أبناء الأرياف، خصوصًا مع ظهور الحركات القومية واليسارية التي رفعت شعارات العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والاحتكار السياسي.

صعود فئات مهمشة إلى السلطة

في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وجدت فئات مهمشة، منها أبناء الطائفة العلوية، في الأحزاب العقائدية -مثل حزب البعث- أداة لتحقيق طموحاتها السياسية والاجتماعية. تزامن ذلك مع انقلابات عسكرية غيّرت من طبيعة السلطة في سوريا. وصول حزب البعث إلى الحكم عام 1963 شكل نقطة تحول، إذ بدأت النخب الجديدة القادمة من الريف تتولى مناصب قيادية في الدولة.

لكن هذه التحولات لم تخلُ من إشكاليات، إذ انتقل مركز السلطة من طبقة إلى أخرى، دون بناء نظام مؤسساتي يضمن تداول السلطة ويفرض الشفافية والمساءلة.

إعادة إنتاج الإقصاء: خطر متجدد

بدءًا من عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتعرّي بنية الدولة والمجتمع، ظهرت مجددًا خطابات تدعو إلى إقصاء جماعات بعينها على خلفيات سياسية أو طائفية.

هذه الأطروحات لا تختلف جوهريًا عن السياسات التي ساهمت في تكريس التهميش وإنتاج دورات متتالية من الصراع في العقود السابقة. فكل مشروع سياسي يعتمد على الإقصاء بدل الشمول، وعلى التصنيف بدل المواطنة، إنما يؤسس لمزيد من الانقسام، لا للاستقرار.

التجارب السابقة، سواء في فترات الانتداب الفرنسي أو بعد الاستقلال، أظهرت أن التمييز بين المواطنين يؤدي إلى نتائج كارثية تقوّض الوحدة الوطنية.

باتجاه مشروع وطني جامع

بناء دولة مستقرة يتطلب اتفاقًا وطنيًا واسعًا يعترف بتعدد الهويات، ويرتكز على المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وهذا المفهوم ليس تنظيرًا سياسيًا، بل ضرورة واقعية لضمان بقاء الدولة. تجارب دول أخرى أظهرت أن تجاوز الانقسامات لا يكون عبر المحاصصة، بل عبر بناء مؤسسات تحكمها معايير قانونية عادلة.

إرساء هذا النهج في سوريا يحتاج إلى مراجعة خطاب النخب السياسية والثقافية، وتبنّي خطاب جامع بعيد عن التجييش أو الاستقطاب.

بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار

نحو عقد اجتماعي جديد

الاستفادة من دروس الماضي تقتضي الانتقال من منطق الغلبة إلى منطق التوافق.. سوريا المستقبل يجب أن تُبنى على عقد اجتماعي جديد، يضع المواطنة فوق أي اعتبار طائفي أو مناطقي، وإن أي محاولة لإعادة إنتاج الإقصاء أو الاحتكار السياسي ستؤدي إلى دورات صراع متكررة.

بناء سوريا للجميع هو مسؤولية وطنية، تتطلب إرادة سياسية واعية، ونقاشًا عامًا مسؤولًا، وتخليًا حقيقيًا عن مفاهيم الامتياز والاحتكار.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

خريج كلية حقوق دمشق و كلية العمل المجتمعي ألمانيا

الجزيرة

————————————-

ضحايا العنف الطائفي بالذاكرة.. مبادرة سورية للسلام من جرمانا/ شام السبسبي

24/5/2025

دمشق- أقامت مبادرة “الطائفة السورية”، بالتعاون مع هيئات ومنظمات أهلية من مدينة جرمانا، نقاشا مفتوحا بشأن عدد من القضايا الاجتماعية والوطنية، استكمالا لجهودها في تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك بين السوريين.

واستهل وفد المبادرة اللقاء، الذي عُقد أمس الجمعة في صالة أفراح بمدينة جرمانا شرقي العاصمة دمشق، بتقديم العزاء لأهالي الضحايا الذين قُتلوا في الاشتباكات التي شهدتها المدينة نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وعبر مدير المبادرة منذر رساس عن حزنه الشديد إزاء “الأحداث الأمنية المؤسفة” التي وقعت في المدينة، متمنيا أن تكون الأخيرة من نوعها، معتبرا أن “جرمانا تمثل نموذجًا مصغرا لسوريا، ولا يليق بها ما حدث”.

وكانت جرمانا قد شهدت اشتباكات عنيفة بين فصائل محلية وجهة مسلحة مجهولة حاولت اقتحام المدينة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من الأمن العام و6 من أبناء المدينة، وذلك عقب انتشار تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسب خطأ إلى أحد مشايخ الطائفة الدرزية.

نبذ الطائفية

وشارك في النقاش المفتوح عدد من أعضاء المبادرة إلى جانب أهالي الضحايا، ومشايخ ووجهاء المدينة، بحضور رئيس البلدية وهيب حمدان.

وتناول النقاش عدة محاور، أبرزها أحداث جرمانا الأخيرة وأثرها على التماسك الاجتماعي في سوريا، وتصاعُد الخطاب الطائفي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المشاركون ضرورة نبذ الطائفية في سوريا، وأهمية التمييز بين “الطائفة الأسدية” التي ارتكبت جرائم بحق السوريين في إشارة إلى فلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، و”الطائفة السورية” التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه المبادرات الأهلية في إرساء السلم الأهلي، لا سيما في المناطق التي شهدت توترات أمنية.

من جهته، قال المحامي والناشط المدني كمال الخطيب، أحد المشاركين في النقاش ومن أبناء جرمانا، إن مبادرة “الطائفة السورية” تعبّر عن تطلعات السوريين نحو مستقبل قوي ومزدهر بعيدا عن الطائفية والمناطقية.

وأضاف الخطيب، في حديثه للجزيرة نت، أن الشعب السوري بطبيعته محب وحاضن لجميع مكوناته، مستشهدا بتاريخ طويل من التعايش في مدن مثل دمشق وحلب والسويداء واللاذقية، مؤكدا أن سوريا كانت ولا تزال منيعة أمام التطرف، ولديها خبرة متجذرة في التعايش المشترك.

المواطنة الفاعلة

أما منذر رساس، مدير المبادرة، فلفت إلى أن فكرتها انطلقت من توافق بين عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، التي رأت أن ضعف التماسك الاجتماعي يمثل أحد أبرز التحديات الحالية.

وأوضح رساس -في حديثه للجزيرة نت- أن هناك حاجة ملحة لتفعيل مفهوم “المواطنة الفاعلة”، مضيفا أن “توحيد الشعب ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل إنه واجب جماعي يجب أن يتحمله المجتمع بأكمله، وهو ما تسعى مبادرتنا لتحقيقه”.

وتابع قائلا “بعض القضايا لا تحل بالقوانين فقط، بل تتطلب تغيير الصور النمطية والانفتاح على الآخر، وكسر الحواجز النفسية، ومد الجسور بين أبناء الوطن”.

وأشار إلى أن المبادرة حرصت على الحضور في مختلف المناطق السورية، من الساحل إلى درعا وعفرين وجرمانا، وستقوم قريبا بزيارة محافظة السويداء، بهدف تقديم الدعم المادي والمعنوي.

وأكد رساس أن الرسالة الأساسية التي تسعى المبادرة إلى إيصالها هي “دم السوري على السوري حرام”، داعيا إلى رفض الفتن والتفرقة، وتعزيز الروح الوطنية الجامعة.

تقريب وجهات النظر

وقالت لين غريواتي، إحدى المشاركات في المبادرة من مدينة حلب، إن النقاش المفتوح يعد وسيلة مثلى لتسليط الضوء على المشكلات التي يواجهها السوريون اليوم.

وأوضحت للجزيرة نت أن مشاركتها في الفعالية جاءت دعما للطلاب الدروز الذين اضطروا إلى ترك جامعاتهم في حلب وحمص بسبب الأحداث الأخيرة، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى مثل تمكين المرأة، مؤكدة أن تغييب دورها في الماضي يجب ألا يتكرر مستقبلا.

بدوره، شدد مفيد كرباج، الناشط المدني من جرمانا، على أهمية كل مبادرة تسهم في تقريب وجهات النظر بين السوريين، وإعادة تعريف الانتماء إلى الهوية الوطنية الجامعة.

وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن الهدف النهائي يتمثل في بناء دولة مدنية تحترم الدستور وتمنح الحقوق لأصحابها دون تمييز، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات الداخلية.

المصدر : الجزيرة

—————————–

خط كركوك-بانياس.. هل يصل ما انقطع بين بغداد ودمشق؟/ دلشاد حسين

22 مايو 2025

رغم حالة الغموض التي تكتنف مسار العلاقات بين العراق وسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، يبرز بين حين وآخر حديث عن محاولات لفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين.

إحدى أهم الخطوات في هذا المجال المساعي لإحياء خط أنابيب النفط العراقي المار عبر سوريا.

وبدأت الحكومة العراقية رسميا، في أبريل الماضي، محادثات مع الجانب السوري لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط. وقد زار وفد عراقي رفيع المستوى دمشق لمناقشة خطط إعادة تأهيل الخط الذي ظل معطلا لعقود بسبب الحروب والإهمال.

وفي 25 أبريل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن وفدا حكوميا برئاسة حميد الشطري، رئيس جهاز المخابرات، وصل إلى دمشق بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين السوريين.

وذكر البيان أن المباحثات شملت قضايا متعددة من بينها مكافحة الإرهاب، تعزيز أمن الحدود، والأهم من ذلك، بحث إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الواصل بين كركوك وبانياس.

مصالح استراتيجية مشتركة

يقول مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، لقناة “الحرة” إن بغداد ودمشق تتشاركان الرغبة في استئناف تشغيل الخط، الأمر الذي سيعود بالنفع على البلدين وعلى لبنان أيضا.

“المناقشات بين الحكومتين مستمرة منذ فترة، وقد شهدت مؤخرا تقدما ملموسا على مستوى اللجان الفنية”.

ويضيف صالح أن التركيز الحالي منصب على الجوانب اللوجستية والفنية والقانونية، لا سيما إعادة تأهيل البنية التحتية وضمانات الأمان اللازمة لتشغيل الخط بشكل مستدام.

ويؤكد أن إعادة تشغيل الخط ستسهم في تسريع خطة العراق لتنويع مسارات تصدير النفط، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية:

“خط كركوك–بانياس يمنح العراق مرونة استراتيجية وتكلفة أقل، خاصة في ظل التحول الإقليمي نحو الاستقرار والتنمية المستدامة”.

ويشير صالح إلى أن هذا المشروع يمكن أن يعزز الاستثمار في قطاع النفط العراقي ويساعد البلاد على الوصول إلى هدف إنتاج 6 ملايين برميل يوميا، تماشيا مع الطلب العالمي المتزايد في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

خلفية تاريخية

أُنشأ خط أنابيب العراق–سوريا عام 1934، بطول نحو 900 كيلومتر، ويمتد من حقول كركوك شمالي العراق مرورا بالأراضي السورية. وكان ينقسم إلى فرعين: أحدهما ينتهي في بانياس، والآخر في ميناء طرابلس في لبنان.

وقد شكل هذا الخط مسارا حيويا لتصدير النفط خلال القرن العشرين، حتى أوقفه النظام السوري عام 1982 أثناء الحرب العراقية–الإيرانية. ومنذ ذلك الحين، اعتمد العراق على مسارات أخرى مثل خط العراق–تركيا (ITP).

لكن أجزاء كبيرة من خط كركوك–بانياس تعرضت للدمار والسرقة، خاصة في المناطق السورية المتأثرة بالحرب، ولم يضخ العراق أي نفط عبر الأنبوب منذ أكثر من 40 عاما.

تحديات

يرى خبير الطاقة غوفيند شيرواني أن محاولات إحياء خط كركوك–بانياس مدفوعة حاليا باعتبارات سياسية أكثر من كونها اقتصادية أو تقنية.

وفي حديثه لـ”الحرة”، يحدد شيرواني ثلاثة عوائق رئيسية:

أولها الأمن، إذ يمر الخط عبر مناطق لا تزال خارج سيطرة الحكومة السورية، حيث تنشط خلايا داعش وجماعات مسلحة أخرى”.

ويحذر شيرواني من أن ضمان الأمن الكامل على طول المسار شرط أساسي لأي تقدم.

العائق الثاني يتجسد في الحالة الفنية. ويشير خبير الطاقة إلى أن الخط الحالي “قديم، متآكل، وتعرض للتلف في عدة مناطق بشكل لا يمكن إصلاحه”. هناك حاجة لإنشاء خط جديد كليا أو تعديل المسار بناء على الوضع الميداني.

وأخيرة العائق المالي، فبناء خط جديد بطول 800 كيلومتر سيستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسيتطلب ميزانية تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دولار، تشمل الأنابيب ومحطات الضخ ومراكز المراقبة والأمن.

خيارات بديلة

تزامنت عودة الاهتمام العراقي بالمسار السوري مع استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والشركات الدولية لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا، والتي توقفت منذ أكثر من عامين بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات نفط الإقليم.

وأوضح شيرواني أن مقارنة خطي بانياس وجيهان التركي أمر طبيعي، لكنه أضاف: “خط جيهان جاهز من الناحية الفنية، والعوائق أمامه محدودة تقنيا وماليا، أما خط بانياس فهو مشروع جديد تماما ويتطلب دراسة جدوى اقتصادية كاملة”.

ومع ذلك، يرى شيرواني أن كلا المسارين مهمان ويتوافقان مع سياسة العراق الرامية إلى تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على الممرات المهددة في منطقة الخليج، خاصة مع التوترات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإقليميين.

وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا إلى “الحرة”، فإن إعادة تشغيل خط كركوك–بانياس قد تحقق عوائد مالية كبيرة لسوريا، من خلال خلق آلاف من فرص العمل، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، إضافة إلى دعم سوق الوقود المحلي عبر تكرير النفط العراقي بأسعار مخفضة في مصفاة بانياس.

العقبة الإيرانية

يؤكد المستشار الاقتصادي السوري، أسامة القاضي، أن المشروع اقتصادي في جوهره، لكنه معقد سياسيا وأمنيا، خاصة بسبب النفوذ الإيراني في العراق.

يقو القاضي إن المشكلة لا تتعلق بالبنية التحتية فقط، بل بوجود فصائل داخل العراق تعارض الحكومة السورية الجديدة، وتعتبرها دمشق أدوات إيرانية.

“طالما بقيت هذه الأطراف نشطة، لا أعتقد أن المشروع سيمضي قدما، حتى وإن تم توقيع الاتفاق”.

ويرى القاضي أن على بغداد اتخاذ موقف واضح ضد التدخلات الخارجية. ويلفت إلى أن التوترات الطائفية ما زالت تعيق التعاون الإقليمي.

تفاؤل حذر

رغم أن إعادة إحياء خط كركوك–بانياس يمثل فرصة استراتيجية واقتصادية وجيوسياسية لكلا البلدين، لا تزال العقبات أمام تحقيقه كبيرة. ويعتمد التقدم في هذا المشروع على حلول هندسية واستثمارات مالية، إلى جانب تحسين الوضع الأمني وتسوية النزاعات السياسية العالقة.

في الوقت الراهن، يُعد المشروع اختبارا لإمكانية الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وقدرة الدول الخارجة من النزاعات على التحول نحو تعاون مستدام.

دلشاد حسين

الحرة

—————————

“بركان الفرات” انفجار مسلح في وجه الروس بسوريا/ مصطفى رستم

فصيل هاجم قاعدة حميميم مخلفاً مقتل جنديين وحكومة الشرع تنفي صلتها بالعملية

السبت 24 مايو 2025

الهجوم على قاعدة حميميم الروسية من شأنه أن يطيح كثيراً من التفاهمات الدولية في حال تكراره بخاصة أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع تعمل على إجراء مفاوضات مع روسيا ودول غربية.

في تحد غير مسبوق للقوات الروسية العاملة في سوريا تبنى فصيل مسلح أطلق على نفسه “بركان الفرات” عملية الهجوم على قاعدة حميميم الروسية الواقعة في ريف اللاذقية غرب البلاد، ونتج منه مقتل جنديين روسيين وإصابة آخرين، أثناء المعركة، وسقط ثلاثة من المهاجمين من أصل أربعة بعد تغطية نارية قبل انسحابه وسط استخدام قذائف ومحاولة انتحارية لتفجير إحدى بوابات القاعدة الجوية.

وسارعت الحكومة السورية إلى نفي أي صلة تربطها بالهجوم وسط أنباء متضاربة عن الجهة التي أقدمت على الهجوم على قاعدة حميميم الواقعة جنوب شرقي اللاذقية، كبرى القواعد العسكرية في سوريا والمطلة على البحر المتوسط، وشكلت مركز عمليات منذ الحضور الروسي في الصراع السوري المسلح عام 2015 وخرجت منها الطائرات التي قصفت المدن والقرى التي خرجت عن سيطرة نظام بشار الأسد.

وحسم فصيل “بركان الفرات” المسلح الجدل بإقدامه على ضرب القاعدة، وأكد ذلك بيان صحافي متداول حمل اسمه، وتبنيه العملية قبل أيام. وحمل البيان في الوقت ذاته لهجة تهديد للقوات الروسية وأمهلها شهراً واحداً للخروج من البلاد قبل البدء في عمليات استهداف مباشرة. وقال البيان “الخروج من أرضنا، وإلا سنرسلكم إلى روسيا جثثاً هامدة من دون رؤوس”، مرفقاً اسم اثنين من المقاتلين اللذين سقطا هما جهاد المصري وأبو بكر الأنصاري.

إفشال التفاهمات الدولية

في غضون ذلك يسود التوتر أجواء القاعدة الجوية الروسية بعد الاستهداف الأخير، فعلى رغم الهجمات المتفرقة التي تعرضت لها القاعدة بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 فإنه الأخطر والأعنف، لا سيما أنها تأوي عائلات سورية من أبناء الطائفة العلوية قدمت بأعقاب أحداث الساحل في السادس من مارس (آذار) الماضي بعد هجمات من قبل فلول النظام السابق على دوريات للأمن العام في جبلة بريف اللاذقية أدت إلى إشعال فتنة وارتكاب انتهاكات فردية.

ومن موسكو، تحدث مدير مركز “جي أس أم” للأبحاث، الدكتور آصف ملحم، عن أن الغاية من هذا الهجوم إيصال رسالة إلى الكرملين بأن قواعده في سوريا مهددة، محذراً من استخدام ورقة الجماعات المسلحة المتطرفة دوماً حتى وإن كانت ربحت في إسقاط الأسد. وأضاف “منفذو الهجوم هم مجموعة من مقاتلين أجانب تحمل جنسية (الأوزبك)، ونعلم جيداً أن أعداداً كبيرة من المقاتلين وصلوا من جمهوريات آسيا الوسطى وتحديداً من ثلاث جمهوريات (طاجيكستان، أوزبكستان، كازخستان)، إضافة إلى مقاتلين قادمين من (الشيشان وداغستان) والشيشانيون والداغستانيون يحملون الجنسية الروسية وجميعهم عملياً محكومون من بلدانهم بتهم إرهاب، وغالب الظن أن الأحكام عليهم تتفاوت إما بالسجن المؤبد أو الإعدام، وخلال فترة انتشار ’داعش‘ في جمهوريات آسيا الوسطى حرم المقاتلون أن تنطق كلمة سوريا في الشارع”.

في الأثناء، يرى مراقبون أن مثل هذا التصرف والانفلات من شأنه أن يطيح كثيراً من التفاهمات الدولية في حال تكراره، بخاصة أن حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع تعمل على إجراء مفاوضات مع روسيا ودول غربية، وأثمرت الجهود العربية، خصوصاً السعودية، عن وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وكان “بركان الفرات” أحد الفصائل المسلحة غير المنضبطة، أعلن قبل شهر عبر بيان له في الـ18 من أبريل (نيسان) الماضي عن تحذيره الحكومة الجديدة من مغبة احتجاز الأمن العام شخصية تسمى (أبو خولة) وأعطى مهلة 24 ساعة للإفراج عنه.

الفصائل والبحر

في المقابل يرى الباحث في شؤون السياسة السورية، محمد الهويدي، أن هذا الفصيل غير منضبط وأغلبه من أبناء دير الزور، مضيفاً “من وجهة نظري أن الفصيل وكثيراً من الفصائل غير المنضوية تحت جناح وزارة الدفاع، وتعمل بعقلية الميليشيات ستكون عبئاً على الدولة الجديدة، وبالتأكيد ستحارب الدولة لأنها تعمل بعقلية وبطريقة قتال وأيديولوجيا خاصة منها طرد الروس، وهذا عكس توجه الإدارة الجديدة”. وتابع “لا يمكن أن ننسى أن هذا الفصيل عارض الاتفاق الذي وقع بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وكان لديه احتجاج ورفض ومثل هذه الفصائل ستدخل في صدام مع الإدارة الجديدة”.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن ما يسمى “سرايا بركان الفرات” أُسس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وانحصرت عملياته القتالية ضد القوات الروسية والإيرانية والقوات النظامية التابعة لبشار الأسد قبل هربه إلى موسكو، وتعمل باستقلالية تامة عن الفصائل الأخرى، وتبنت في وقت سابق عملية اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني وهو أبو فاطمة العراقي.

كما تنتشر في شرق سوريا بمحافظات دير الزور وشاركت في عملية رد العدوان، وتمكنت من السيطرة على قرى في ريف دير الزور منها “العشارة” شرق المحافظة، وشاركت في عمليات بصورة مستقلة حتى محيط العاصمة دمشق.

ويذهب الدكتور ملحم بالحديث عن خطورة وصول هذه القوى المتطرفة إلى البحر لأنها ستتمكن من الوصول عبر شبكات التهريب إلى أوروبا، وهناك توافق عربي أميركي وإسرائيلي وروسي وصيني بعدم تمركز هؤلاء في سوريا، متوقعاً وقوع اقتتال بين الحكومة السورية والمقاتلين الأجانب الذين يصعب دمجهم في الجيش السوري الجديد، والهجوم حصل بعد الاجتماع الثلاثي في السعودية.

وقال ملحم “تمركز الجيش السوري معقد وصعب لمحاربتهم، وقد يكون المرشح معالجة هذا الملف روسيا وإسرائيل لامتلاك أسلحة عالية الدقة تستطيع إجراء عمليات عالية الدقة للتخلص منهم، وقد يتشكل تحالف لإجراء عملية عسكرية ليست واسعة النطاق لكن من الممكن أن تتدخل العراق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)”.

ورأى أنه من المرجح أن تتدخل قوات من الأردن ضمن تحالف غير واسع النطاق، ولن تستطيع القوات الأمنية للسلطات الجديدة التدخل، لأن الاشتباك معها سيدفع إلى انفجار اشتباكات في كثير من المناطق المختلفة في سوريا بين الجماعات التي تؤيد أحمد الشرع ومن معارضيه.

——————————–

من إرث تاريخي إلى صراع طائفي… لماذا ينقسم السوريون حول بني أميّة؟/ عائشة صبري

السبت 24 مايو 2025

تحوّل النقاش حول بني أميّة، في سوريا، من كونه جدلاً تاريخياً إلى أداة للصراع الطائفي والسياسي، خلال سنوات الثورة السورية، وبعد رحيل رأس النظام السابق بشار الأسد، وتولّي أحمد الشرع الرئاسة، حيث احتدم هذا الصراع حتى بات مؤيدو الرئيس الجديد يطلقون عليه لقب “قمر بني أميّة”.

المناكفات على وسائل التواصل الاجتماعي مستمرّة بين السوريين المنقسمين بين من يدافع بشدّة عن إرث بني أميّة، ووسم دمشق بهذه الحقبة الزمنية، وبين من يرفض هذا التبنّي، ومن ينأى بنفسه عن هذا السجال المتواصل برغم تأكيد الشرع، خلال لقائه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي: “نحن أهل الشام مسالمون، ما علاقتنا بأحداث حصلت قبل 1400 سنة؟”، مستنكراً الخطاب الطائفي لإيران حول ثأرها للحسين بن علي بن أبي طالب.

ثم أتى مسلسل “معاوية”، ليثير الجدل خاصةً بسبب المغالطات التاريخية التي فيه، والذي عرضته قناة “MBC”، في رمضان 2025، ومنع العراق عرضه مثلما سبق ومنع عرضه بجانب فيلم “أبو لؤلؤة”، في موسم رمضان 2023، بسبب إثارتهما السجالات الطائفية.

وتأجج الصراع الإلكتروني، بعد تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، في 25 آب/ أغسطس 2024، حين أكد في حسابه على منصة إكس، أنَّ “المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية هي معركة مستمرّة، وتأخذ أشكالاً متعددة”.

إرهاصات الصراع

يقول الكاتب السياسي عمر الحاج حسن، لرصيف22، إنّ “اعتداد شريحة من السوريين بنسب بني أميّة، كان وما زال ردّة فعل على التصريحات الطائفية لمحور المقاومة، فمنذ عام 2011، أعلن زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله، في مقابلة مع الإعلامي غسان بن جدو، عن نيّة الحزب التدخل في سوريا، وفي أكثر من خطاب أكد نصر الله عباراته الطائفية، ومنها: ‘نخوض في سوريا حرباً وجوديةً’، حتى أنه قال لمقاتليه قبل الهجوم على القصير 2013: ‘ليتني رصاصكم’، بالإضافة إلى الشعارات الطائفية التي ردّدتها عناصر الميليشيات الإيرانية التي شاركت إلى جانب الأسد في قتال الجيش السوري الحرّ، وشماتة أنصار إيران بالضحايا السوريين والدعوات الطائفية إلى إبادتهم”.

هذا التدخل العسكري في سوريا كان تحت ذريعة دينية بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية في سوريا. هكذا بدأت الإرهاصات الأولى لما وصفه الحاج حسن بـ”تطييف الصراع”، لافتاً إلى أنّ “الثورة منذ انطلاقتها عام 2011، لم ترفع شعارات طائفيةً، بل كانت تحمل مطالب وطنيةً شاملةً، ولم يُذكر بنو أميّة، في خطاب الثوار، برغم أنّ السنّة يشكلون قرابة 80% من سكان سوريا”.

وفي المرحلة الثانية من الصراع بعد التدخل الروسي عام 2015، ارتفعت وتيرة التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة السورية، خاصةً مع استعادة نظام الأسد، السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، ولا سيما بعد الجولة الأولى من مباحثات أستانا مطلع العام 2017.

في هذا السياق، تحوّلت ساحات رمزية، كصحن الجامع الأموي في دمشق، إلى أماكن تجمعات وطقوس لمنتمين إلى الطائفة الشيعية، وفي مطلع العام 2024، أثارت مشاهد ضرب الزوّار الشيعة قبر معاوية بن أبي سفيان، بالأحذية، موجة غضب، وتم تدمير الجامع الأموي في حلب، بالإضافة إلى نبش ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، في قرية دير شرقي جنوبي إدلب عام 2020، ما أحدث استنكاراً محلياً وعربياً حتى زعمت وزارة الأوقاف السورية حينها أنّ التخريب حصل من قبل “جبهة النصرة”. يقول الحاج حسن: “لم تكن هذه مجرد ردود عابرة، بل لحظات مفصلية عمّقت الشرخ الطائفي”.

يتابع: “إنّ إقامة طقوس اللطميات الشيعية في المحافظات السورية، خاصةً يوم عاشوراء، زادت من استفزاز سكان تلك المناطق السنّية”، لافتاً إلى أنّ هذه الأفعال كانت رسائل سياسيةً قبل أن تكون شعائر دينيةً، وتأتي في سياق مشروع متكامل بدأ مع دخول محور المقاومة إلى سوريا.

انقسام حول بني أميّة

يشير عمر الحاج حسن، إلى أنَّ السوريين توزّعوا في موقفهم من بني أميّة، على 4 تصنيفات:

1. كارهو بني أميّة سواء من أنصار “محور المقاومة” الذين يرون فيهم رموزاً معاديةً للشيعة، مستغلين القضية الفلسطينية كذريعة لمهاجمتهم، أو من العلمانيين كارهي الإسلاميين، وفي ذروة التراشق الإلكتروني، سادت تعبيرات ساخرة مثل “بني سمية” كسخرية من “أمية”، للإشارة إلى أنّ كلّ من يناصر الحكومة السورية الجديدة هو من أحفاد هذا “الإرث”.

2. الحياديون الذين يرون أنّ حقبة بني أميّة هي مجرد مرحلة من مراحل التاريخ لا تستحق هذا الجدل كله.

3. المعتدّون ببني أميّة نكايةً بالشيعة في وسائل التواصل الاجتماعي، لا عن فكر تاريخي، بل من نشوة انتصار سياسي مغلّف بالهوية الدينية، ومنها الردود الإنشادية بعد إصدار الشيعة أناشيد تسفّه بني أميّة، ومنها “صدى عزمك رج أميّة رج” للرادود خضر عباس، فردّ المنشد السوري ماجد الخالدي، بأنشودة بلحن مماثل باسم “بنو أمية أصلهم ذهب”، وتوالت الردود بين الطرفين، وكانت آخرها “رجع جيش أميّة”.

4. بعض المثقفين الذين يعتدّون بالإرث الأموي، مثل المذيع معاذ محارب، والناشط السياسي طارق البابا.

ويقول البابا، لرصيف22: “الحضارة الأموية تُعدّ جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والتاريخية لدمشق وسوريا عموماً، وأيّ محاولة لفصل بني أميّة عن التاريخ السوري هي بمثابة نزع ثوب حضاري متجذر في عمق المنطقة”.

يضيف: “الحضارة الأموية التي انطلقت من دمشق، تفتخر بها اليوم دول كبرى مثل إسبانيا (الأندلس)، فكيف لا نكون نحن أولى بهذا الفخر؟ خلال زيارتي إلى إسبانيا، لمست محبّة الناس وتقديرهم لنا، وقد استُقبلتُ في غرناطة وكأنّني أحد أحفاد طارق بن زياد. لا أنسى ما قاله لي صاحب الفندق عندما وصلت: ’ضع أغراضك واستمتع بحضارة أجدادك‘. كلمات تعبّر عن حجم التقدير لهذه الحضارة العربية والإسلامية”.

ويلفت البابا، إلى أنّ الإرث الأموي لا يزال حاضراً في تفاصيل الحياة الأندلسية حتى اليوم، سواء من خلال النقوش المستوحاة من فنون دمشق التي تزيّن جدران قصر الحمراء، أو من خلال الأشجار المثمرة التي نُقلت من بلاد الشام واستقرّت في الأندلس منذ ذلك الحين.

كما يشير أيضاً إلى أنّ “العديد من المدن الأندلسية لا تزال تحمل أسماء ذات أصول أموية، مثل غرناطة، قرطبة، إشبيلية، طليطلة، الجزيرة الخضراء، مضيفاً أنّ بلدة ‘الهامة’ في ريف دمشق التي ينحدر منها، توجد بلدة تحمل اسمها نفسه في إسبانيا، لذلك، فإنّ إعادة إظهار هذا الإرث للعالم ليست ترفاً، بل مسؤولية. أمّا النقاشات التي تُثار حول هذا الموضوع، فأعدّها غير مجدية، لأنّها بالنسبة لي أمر واقع لا جدال فيه”.

ومن الحياديين في ما يخصّ بني أميّة، المفكر والكاتب السوري وائل الشيخ أمين، الذي يقول لرصيف22، إنّ “كلّ أمّة لها جذور حضارية من حقّها أن تفتخر بها، وهذا يزيد من عزّتها وثقتها بنفسها، والتاريخ يستفاد منه في الفترات الحرجة ليكون عوناً على النهوض”.

لكن لا يعتقد الشيخ أمين، أنّ التغنّي ببني أميّة هو الاستدعاء المناسب للتاريخ الذي نحتاجه اليوم، عازياً السبب إلى أنّه يزيد الشرخ بين المكونات السورية، فلو سألنا الشيعة والعلويين عن ألدّ أعدائهم التاريخيين لما اختاروا سوى بني أميّة، بل إنّ الكثير ممّن يتغنّون ببني أميّة يكون تغنّيهم من باب المناكفة ورد الفعل، لا غير.

ويخشى الشيخ أمين، من أنّ يتسبب حصر التغنّي ببني أمية والمبالغة فيه، في “انتكاسة في بعض القيم التي ثُرنا من أجلها”، حيث يدفع بعض السوريين إلى الدفاع عن مسألة توريث الحكم، برغم أنّ الثورة السورية قامت ضد حكم عائلة الأسد، كما برّر آخرون ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، واستبداده، والثورة قامت ضد الاستبداد والظلم.

هوية غير دينية

يوضح الباحث السوري طالب الدغيم، الحائز على دكتوراه في التاريخ، في حديثه إلى رصيف22، “أنَّ العهد الأموي حوّل دمشق من مدينة إقليمية إلى عاصمة خلافة إسلامية خارج الجزيرة العربية، بعد أن كانت المدينة المنوّرة مركز الدولة ثم الكوفة في عهد علي بن أبي طالب وابنه الحسن الذي تنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان، وكانت دمشق مركز القرار في دولة امتدت حدودها من الصين شرقاً إلى الأندلس (إسبانيا) غرباً.