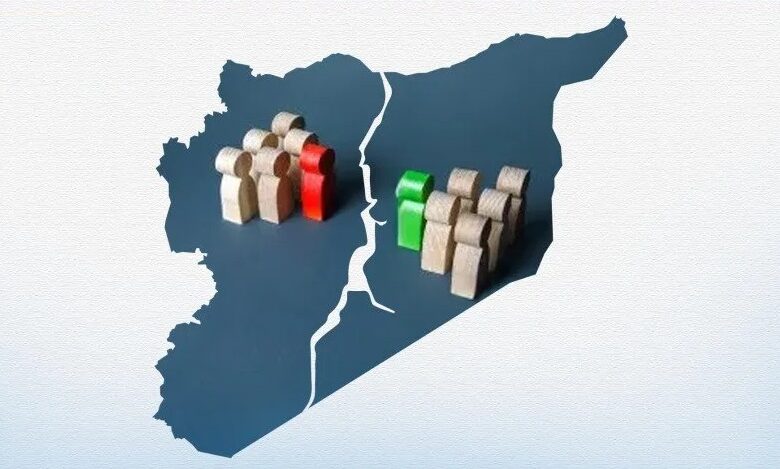

الاستقطاب الاجتماعي، التحدي الأصعب في سورية “الأزمة الطائفية”/ علاء الدين الخطيب

26 أيار/مايو ,2025

تنويه:

كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “الأزمة الطائفية في سورية”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.

رئيس التحرير

1. مقدمة

لا تزال الدراسات حول الاستقطاب الاجتماعي والسياسي حديثة نسبيًا، حتى في الدول الغربية، رغم أن الظاهرة ذاتها قديمة قِدم المجتمعات البشرية، وقد وصف ابن خلدون أحد أبرز مظاهرها بما أسماه “العصبية”، لكن وفق سياق عصره، الانتماءات الاجتماعية السائدة كالقبلية والقومية والدينية. وفي عصرنا الحاضر، تتخذ أشكالًا متعددة منها: التعصب الأيديولوجي، أو الديني، أو الطائفي، أو السياسي، أو القومي.

يشير مصطلح “الاستقطاب الاجتماعي Social Polarization” إلى الانقسام الحاد أو التباين العميق بين مجموعات متعارضة، من حيث الانتماءات والمعتقدات السياسية، أو الدينية، أو الأيديولوجية، أو القومية، أو العرقية. ويحدث هذا الانقسام حين تتبنى مجموعات أو أفراد مواقف متطرفة ومتباعدة تجاه قضية معينة، أو تجاه مجموعة اجتماعية معينة، مما يؤدي إلى غياب الأرضية المشتركة وانعدام الفهم المتبادل[1].

تشير الأوضاع الراهنة على المستوى العالمي إلى تصاعد متسارع لمشكلة الاستقطاب الاجتماعي، حتى في الدول الغربية الأكثر استقرارًا وغنى وديمقراطية. وبهذا الانتشار، تحوّلت الظاهرة إلى تحدٍ عالمي يفرض تبعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتجلّت في زيادة الاستقطاب السياسي، وظهور الشروخ العمودية بالمجتمعات، وزيادة فوضى السوق الدولي. وقد يكون من أبرز تجليات هذا التحدي مؤخرًا عودة دونالد ترامب للمشهد السياسي في الولايات المتحدة، وصعود اليمين الغربي المتطرف في أوروبا.

أما في سورية، فإن الاستقطاب الاجتماعي يُعدّ من أكبر التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة. فبالإضافة إلى العوامل العالمية المساهمة في تفشي ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي، فإن سورية عاشت خلال العقود الأخيرة ما هو أسوأ، وهي تخطو خطواتها الأولى كدولة مستقلة، فكان أن عاشت سورية خمسة عقود، منذ ستينيات القرن الماضي، من الحكم الاستبدادي الذي اعتمد على مبدأ “فرّق تَسد”، واستغلال التنوع الديني والطائفي والقومي للمجتمع السوري؛ ثم دخلت سورية 14 سنة من العنف المفرط والمواجهات الدموية التي تلت الثورة السورية عام 2011، حيث استغلت القوى المتصارعة فوق سورية، بدءًا من نظام الأسد وحلفائه، تنوّع تركيبة المجتمع السوري.

تتناول هذه الورقة أبرز أسباب هذا الاستقطاب، ومظاهره على الساحة السورية، والمخاطر التي ينطوي عليها. وسنكتفي في هذا النقاش باستخدام مصطلح “الاستقطاب” كمقابل للمصطلح كاملًا “الاستقطاب الاجتماعي”.

2. أشكال الاستقطاب

يتظاهر الاستقطاب وفق عدة أشكال في المجتمعات البشرية، فقد يُستقطَب المجتمع حول قضية واحدة، أو عدة قضايا بنفس الوقت. وتشير دراسات الاستقطاب إلى أن الاستقطاب بحد ذاته يكون بدايةً نتيجة لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية، لكنه بعد تزايد قوته يتحوّل إلى سبب لأزمات جديدة، أو إلى سبب لزيادة حدة الأزمات التي سببته. يمكن تصنيف أشكال الاستقطاب وفق مجموعتين.

2.1 الاستقطاب السياسي والأيديولوجي Political and Ideological Polarization:

غالبًا ما ينشأ الاستقطاب من الاختلافات في المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية. ويمكن أن يظهر ذلك بطرق مختلفة، مثل وجهات النظر المتباينة حول السياسات الحكومية، أو القضايا الاجتماعية، أو الأنظمة الاقتصادية، أو القيم الثقافية، والمنطلقات الفكرية.

فهذا الاستقطاب ناتج عن حامل مُكتَسب من البيئة المحيطة بالناس، فهو أقرب لأن يكون موقفًا تطوريًا انعكاسيًا لحياة الأفراد والجماعات ضمن المجتمع والدولة والعالم.

قد يكون الاستقطاب سياسيًا ما بين التوجه اليميني واليساري السياسيين، كما هو حاصل في الدول الغربية حاليًا؛ أو ما بين التوجّه الحداثي العَلماني وبين التوجه الديني الأصولي السياسي، كما هو حاصل ببلادنا العربية ما بين التوجهات الحداثية، الديمقراطية والعلمانية، وبين التوجه الإسلامي السياسي والمشيخي التقليدي؛ أو قد يتظاهر هذا الاستقطاب في الموقف من زعيم سياسي أو أيديولوجي ما، كما حدث في سورية في الموقف من بشار الأسد ونظام حكمه، أو كما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأميركية في الموقف من ترامب.

2.2 الاستقطاب الديني والقومي والعرقي Religious, National and Ethnic Polarization:

تُصنَّف هذه الاختلافات ضمن ما يُعرف بـ “الاختلافات الهوياتية”، نظرًا لارتباط الدين والقومية والعرق بالبنية العميقة لهوية الفرد والجماعة. وقد شهدت هذه الاختلافات تصاعدًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد انتهاء الحرب الباردة التي تظاهرت في الاستقطاب الأيديولوجي في صراع المعسكرين الشيوعي والرأسمالي. في هذا السياق، ظهرت أيديولوجيات جديدة تستند إلى الدين أو الطائفة أو القومية أو العرق، كمصادر للشرعية والانتماء.

هذا الاستقطاب ينتج غالبًا عن انتماء يرثه الإنسان وراثة، فالإنسان يرث قوميته وعرقه ودينه، وكذلك طائفته غالبًا، ومن النادر أن يتغير هذا الانتماء جذريًا عند غالبية البشر. فهذه المجموعة من أشكال الاستقطاب تقوم على أساس اختلاف صفات حتمية، حيث يكون دور البيئة في تغييرها محدودًا.

من أمثلة هذا الاستقطاب العديد من المشاكل الاجتماعية المنتشرة في دول العالم، مثل مشكلة التمييز العنصري، والقومي، والديني، والطائفي. وقد ظهر هذا الاستقطاب في العقود الأخيرة بشكل حاد مع صعود اليمين الغربي المتطرف المستند على موقف “عُلوية العرق الأبيض الأوروبي White Supremacy”؛ وفي بلادنا على شكل استقطابات قومية، ما بين عرب وأكراد وأمازيغ وتركمان، واستقطابات دينية طائفية، ما بين مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة، سنة وعلويين.

تتداخل أشكال الاستقطاب، حسب حالة كل مجتمع، ففي الغرب تداخل الاستقطاب السياسي ما بين اليمين واليسار مع الانتماء العرقي والقومي، وفي الولايات المتحدة الأميركية تداخل أيضًا مع الانتماء المسيحي. وفي سورية تداخل الاستقطاب السياسي مع الاستقطاب الطائفي والديني والقومي.

3. المظلومية كمحرك للاستقطاب الاجتماعي

تلعب “المظلومية الجماعية Group Victimhood” دورًا مركزيًا في تعميق الانقسام داخل المجتمعات، وهي حالة نفسية واجتماعية تتجذّر عندما تتبنى جماعة ما شعورًا مشتركًا بأنها تعرّضت لظلم متعمد وممنهج من قبل طرف آخر. هذا الشعور، حين يتحول إلى هوية جمعية، يعزز تماسك الجماعة داخليًا، لكنه في الوقت ذاته يغذّي مشاعر العداء تجاه الجماعات الأخرى، ويؤسس لما يُعرف في علم النفس الاجتماعي بـ “عقلية نحن مقابل هم”.

وقد أظهرت الدراسات[2] أن المظلومية ليست فقط نتيجة للصراع، بل يمكن أن تصبح أداة لإدامته، ولا سيما عندما تدخل الجماعات فيما يُعرف بـ “التنافس على المظلومية Competitive Victimhood”، حيث تدّعي كل جماعة أنها الضحية الحقيقية، وتُقصي سردية الطرف الآخر، وغالبًا تحمل الجماعات الأخرى مسؤولية الظلم الواقع عليها. يؤدي هذا التنافس إلى انعدام التعاطف المتبادل، ويفاقم من صعوبة الوصول إلى حلول وسط.

وإضافة إلى ذلك، فإن تبني المظلومية كمصدر للشرعية الأخلاقية يمنح الجماعة إحساسًا بالتفوق الأخلاقي، وقد يُستخدم لتبرير الإقصاء أو حتى العنف ضد الآخرين، ولا سيما في حال وجود تأطير سياسي أو إعلامي يعزز هذه السردية.

في السياق السوري، يمكن ملاحظة حضور واسع لخطابات المظلومية بين مختلف الأطراف، سواء داخل النظام أو المعارضة أو في مكونات المجتمع المختلفة، ما يجعل تجاوز هذه الذهنية شرطًا أساسيًا لأي مصالحة مجتمعية حقيقية.

ومع أن التغيّرات السياسية والسلطوية في السياق التاريخي لسورية تركت آثارًا على بعض مكونات الشعب السوري الأقل عددًا، وزرعت بذور المظلوميات لديهم، فإن تأثير هذه المظلوميات تراجَع إلى حد كبير مع تأسيس الجمهورية السورية، بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.

مع ترسيخ الدكتاتورية في “الجمهورية السورية”، منذ ستينيات القرن الماضي، ثم وصول حافظ الأسد للسلطة بعد انقلاب 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، عادت بذور المظلومية للنمو حتى عند الأكثرية السنّية في سورية، وترافقت مع استيقاظ مظلوميات المكونات الأقل عددًا في سورية، فانتشرت ضمن ما يمكن أن نسميه العقل “الجماعي” لكل مكون مقولات مثل: “العلويون سلبوا السنّة حقهم بالسلطة في سورية“، “العرب جاروا على الكورد وسلبوهم حقوقهم“، “العلويون مظلومون تاريخيًا ولو حكموا سوريا لكرروا الظلم“، “المسيحيون ضحية الجميع“، إلخ.

تضاعف حجم هذه المظلوميات وخطرها خلال الأربعة عشر السنّة الماضية بشكل كبير، نتيجة لاستثمار القوى المتصارعة فوق سورية، وأولهم نظام الأسد وحلفاؤه، في زيادة الشروخ الشاقولية بين السوريين. وتضاعفت حدة الاستقطاب داخل المجتمع السوري، فنحت كل جماعة إلى الذات الطائفية أو القومية أو السياسية.

4. دور نظرية المؤامرة في زيادة الاستقطاب المجتمعي

يمكن تعريف نظرية المؤامرة بأنها الإيمان بتفسير يشرح أسباب حدث ما بربطه بسلسلة من الأحداث، يقول بوجود خطة سرية لجماعات أو جماعة قوية جدًا، تهدف لأذية جماعة أخرى، باستخدام وسائل غير قانونية وشريرة، وفق خطط مستمرة منذ زمن طويل نسبيًا بشكل مترابط واعٍ لحركة الزمن. هذا الإيمان يعتمد على انتقاء مصلحي، هو عاطفي غالبًا، لما يناسب نظرية المؤامرة من أدلة وحوادث تاريخية، وإهمال ما يعارض طرحها. وهي تمثل غالبًا أداة أساسية في الصراع السياسي والفكري والعقائدي، يتم من خلالها التحكم في حركة الجماعات الإنسانية[3].

يُعدّ انتشار منهج التفكير وفق نظرية المؤامرة أحد التحديات الكبرى العالمية، لأن هذه المنهج يقوم على عملية انتقائية للحقائق والأحداث بما يناسب الانحياز العاطفي المسبق. وغالبًا ما تكون هذه الانحيازات موجهة في المجتمع ضد الجماعات الأخرى المختلفة قوميًا أو سياسيًا أو أيديولوجيًا أو عرقيًا أو حتى جندريًا.

لعل أبرز ما يدلّ على خطورة هذا النهج صعودُ اليمين الغربي المتطرف في الدول الغربية، التي يُفترض أنها أكثر تطورًا وغنًى وعلمًا. وتشير كثير من الدراسات إلى انتشار القناعة بنظريات المؤامرة لدى مشجعي هذا التيار[4].

تعمّق انتشار منهج نظرية المؤامرة في الدول العربية، ومنها سورية، مع سلسلة الهزائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول في القرن العشرين، بسبب سيطرة الحكم الشمولي الأمني. وفي سورية عمل نظام البعث، ثم نظام الأسدين، على تعميق منهج التفسير وفق نظرية المؤامرة، مثل التيار القومي العربي الذي ساد العالم العربي. واستثمر تيار الإسلام السياسي أيضًا في جاذبية نظرية المؤامرة لترسيخ مقولاته في الوعي الجمعي العربي والسوري.

وفي الحالة السورية، عمد المؤثرون من كل مكون سوري، سواء كسلطة سياسية أو إعلامية، لإعادة رسم المؤامرة الكونية على أنها لا تستهدف كل السوريين، بل هذا المكون بالذات. فزادت قناعة السنّة العرب السوريين أن المؤامرة الكونية عملت كي لا يحكم سورية حكام سنة؛ وزادت قناعة العلويين السوريين بأن الثورة السورية كانت مؤامرة كونية لضربهم والانتقام منهم، بناء على وهم أن “العلويين حكموا سورية”. ومما رسخ هذه القناعات أن الصراع الإقليمي على ضفتي الخليج العربي استخدم الرايات الطائفية الشيعية والسنية لعقود، بعد استيلاء الخميني على الثورة الإيرانية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وبما أن الظروف التاريخية الجيوسياسية في سورية مكّنت رئيسًا علويًا من حكم سورية، تلاقى الصراع الإقليمي بشكله الطائفي مع القناعات الطائفية القائمة والمشتعلة تحت السطح في سورية.

5. أسباب الاستقطاب وعوامل تقويته

يوجد العديد من الدوافع والعوامل التي تساعد في تعميق وتحريض مشكلة الاستقطاب في المجتمعات المعاصرة، وفي سورية أيضًا، حيث سنحلل هذه الدوافع من خلال الحالة السورية، ومن أهمها:

5.1 تعرض المجتمعات لأزمات عميقة اقتصادية وسياسية أو أحداث الاستقطاب Polarizing Events:

تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى أزمات سياسية، وتساهم في الاستقطاب من خلال تأطير القضايا بطريقة تزيد من حدة الانقسامات القائمة. وبهذه الأزمات تتحوّل أسئلة الجماعات البشرية إلى إجابات مُبسطة استسهالية تنحو لرمي اللوم على جهة ما، وبأحيان كثيرة تنحو لتحميل فئة من الشعب الذنب، كما كان عامة الأوروبيين مثلًا يصدقون أن سبب الطاعون كان وجود اليهود والسحرة بينهم في العصور الوسطى؛ أو كما يحصل الآن برمي أسباب التراجع الاقتصادي للمواطن الغربي على عاتق المهاجرين.

غالبًا ما تميل الجماعات البشرية إلى التفسير الأكثر سهولة، حتى لو كان التفسير كاذبًا؛ وهذه ظاهرة أُطلق عليها في الغرب مصطلح “ما بعد الحقيقة Post Truth”، وهي تعني ميل الناس لتصديق الأكاذيب، وقد أشارت إنجيلا ميركل إلى هذا التحدي الكبير الذي كان يواجه ألمانيا[5]، والذي يقابل باللغة الألمانية Postfaktisch.

عانت سورية أزمة سياسية واقتصادية مستمرة منذ نهاية الخمسينيات، إبان الوحدة السورية المصرية، ثم انقلاب البعث 1963، ثم انقلاب حافظ الأسد واستيلائه على السلطة عام 1970، وتوريثه السلطة لابنه بشار الأسد عام 2000، ووصولًا إلى مرحلتنا الحالية بعد سقوط حكم العصابة الأسدية. فقد سيطر على سورية حكم دكتاتوري ظالم أمني وعسكري لمدة خمسة عقود، ثم 14 سنة من الاقتتال الدموي بعد الثورة السورية 2011، بسبب عنف النظام الأسدي وحلفائه.

هذه الدكتاتورية أنتجت أزمة اقتصادية مزمنة في الدولة السورية. فقبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 كان الاقتصاد السوري في حالة تراجع واضحة لا تتسق مع الفورة الاقتصادية التي استفادت منها العديد من دول العالم ودول المنطقة[6]. وإضافة إلى ذلك أنتجت الأزمة السياسية والاقتصادية بنية مؤسساتية متهالكة للدولة، فاشلة وغير منتجة، بل مُخصصة لخدمة الحكم الشمولي.

الأزمة الأكبر التي عاشتها سورية خلال هذه المرحلة، وتضخمت لحد الانفجار، كانت استغلال الطاغيتين الأسدين لتنوع التركيبة السورية، قوميًا ودينيًا وطائفيًا، كأداة أساسية في الحكم اعتمادًا على مبدأ “فرّق تسد”[7]. وبنفس الوقت توجه كثير من المجتمع السوري نحو التفسير الأسهل (التفسير الخاطئ)، للأزمة السياسية والاقتصادية في سورية، من خلال تصديق التفسير الطائفي والقومي، لكون الأسدين ينتميان للطائفة العلوية والقومية العربية، بينما تنتمي الأكثرية السكانية للطائفة السنية والقومية العربية.

ونتيجة لعقود الدكتاتورية الخمسة، وبنية المجتمع السوري التي لم تجد وقتًا للتطور الاجتماعي الطبيعي بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، بقي المجتمع السوري مجتمعًا دينيًا محافظًا، يعاني مشاكل الانتماءات القومية والطائفية والقبلية والطبقية؛ فكان أن الدكتاتورية التي حكمت سورية، وخاصة حافظ وبشار الأسد، رسَّخت وعمَّقت الشقوق الشاقولية في المجتمع السوري.

إذًا دخلت سورية مرحلة التحرّر من عصابة الأسد بمشاكل ضخمة وصعبة على كل المستويات والمركبات المشكلة للمجتمع والدولة السورية.

5.2 الخطاب السياسي Political Rhetoric:

يمكن أن يساهم الخطاب الذي يستخدمه القادة السياسيون وأصحاب التأثير في الاستقطاب. إذا كانت اللغة تحريضية، أو مثيرة للانقسام، أو تصور أصحاب وجهات النظر المتعارضة في ضوء سلبي، فإنها يمكن أن تزيد من حدة الانقسامات القائمة. وهذا الخطاب عمليًا تجلى في العقدين الأخيرين على المستوى العالمي بالخطاب الشعبوي.

لا يوجد تعريف محدد للشعبوية Populism، بل إن هذا المصطلح يخضع للسياق[8]، خاصة باعتباره لا يمثل أيديولوجية معينة، وهو يخرج من ضمن كل التوجهات السياسية والأيديولوجية، فهو قد ينتج من رحم التيار اليساري، أو اليميني، أو الديني السياسي.

سنستخدم هنا الشعبوية بمعنى أنها تيار يدّعي تعاطفه واهتمامه بعامة الناس ضد النخبة السياسية والفكرية، أو ضد الأعداء السياسيين والأيديولوجيين، ويعتمد على خطاب يتوجه إلى العواطف الشعبية من خلال الهجوم على سلبيات الوضع القائم من خلال تشويه الحقائق وانتقاء ما يناسب الطرح الشعبوي في وصف الوضع القائم.

اعتمد النظام الأسدي في سورية، وفي كثير من الدول العربية، على خطاب شعبوي يرتكز على العواطف القومية العربية، واستغلال القضية الفلسطينية والصراع القائم مع الكيان الصهيوني، وكذلك على خطاب شعبوي يضع جميع المعترضين والمنتقدين ضمن خانة العمالة للخارج.

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، لجأ النظام الأسدي إلى بث خطاب شعبوي تحريضي يحمل اتهامات جاهزة بالطائفية، والعمالة للخارج وفق نظرية المؤامرة المنتشرة؛ وبنفس الوقت يحمل رسائل تخويف للداخل والخارج يمكن أن يختصره شعار “الأسد أو نحرق البلد”.

مع الأسف، لم تقدّم النخب السياسية المعارضة السورية بعد الثورة السورية 2011 خطابًا متوازنًا يجمع بين البساطة بالطرح وبين الحقائق الموضوعية، مما أتاح لفئة من المعارضة والإعلام الأكثر تأثيرًا توسيع خطاب شعبوي يخاطب عواطف السوريين الذين عانوا الأمرين من دموية وعنف نظام الأسد، فأنتجت أيضًا خطابًا استقطابيًا وتحريضيًا يعتمد على التمييز الطائفي، خاصة بين السنّة والعلويين، والقومي، خاصة بين العرب والأكراد.

5.3 تأثير وسائل الإعلام Media Influence:

تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا في تشكيل الرأي العام. إذا كانت وسائل الإعلام نفسها مستقطبة أو إذا كان الأفراد يستهلكون بشكل انتقائي الأخبار التي تتوافق مع وجهات نظرهم، فيمكن أن يساهم ذلك في الاستقطاب.

لقد تزايدت بشكل كبير أهمية وتأثير وسائل الإعلام منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، مع توسّع البث الفضائي، ودخول القطاع الخاص بكثافة في سوق الإعلام التلفزيوني؛ ثم كان الصعود الصاروخي لشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لتضيف مركبًا منافسًا وقويًا في سوق الإعلام على المستوى العالمي.

يمكن الادعاء أن كثيرين لم يتنبؤوا بمدى قوة تأثير بنية سوق الإعلام في العصر الحديث، بحيث إن هذا السوق الإعلامي قد تسبب في زلازل في أكثر دول العالم استقرارًا وغنًى وقوة في الدول الغربية، من خلال أزمات متوالية في التركيبة السياسية مع صعود اليمين الغربي المتطرف.

لعب الإعلام الفضائي والإعلام الرقمي على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في ما جرى في سورية قبل وبعد ثورة العام 2011، مثلما حصل في كل بلدان الربيع العربي. فقد كان لغالبية الأقنية الإعلامية الكبرى توجهاتها وانحيازاتها المسبقة في تناول الوضع السوري، كذلك تعرض إعلام شبكة الإنترنت أيضًا للتسييس والانحيازات المسبقة.

لقد استخدم نظام الأسد وحلفاؤه الإعلام بكثافة لخلق صورة وهمية عن الثورة، ركزت على أن الثورة السورية هي تمرد لمجموعات فوضويين طائفيين، وعملاء لأعداء سورية، بهدف ضرب سورية وقيادتها الأسدية، وضرب “محور المقاومة والممانعة”. وكذلك عمل بكثافة على تحريف كل أخبار المجازر التي ارتكبها النظام بحق السوريين، ليحولها إما إلى أفلام مفبركة، أو يحرف الاتهام إلى الجماعات الإسلامية.

من ناحية ثانية، لم تحظَ الثورة السورية، مع الأسف، بإعلام يمتلك الرؤية والوعي الكافي للحفاظ على وحدة الصف السوري المعارض، ولمكافحة خطابات التحريض والكراهية القائمة على أساس طائفي أو قومي أو سياسي أو مناطقي؛ بل إن بعضًا من هذا الإعلام تبنى هذه الخطابات التحريضية، مما رسخ من عوامل ضعف الثورة لسنين طويلة، وشوّه صورتها.

5.4 فشل النخبة Elite Failure[9]:

النخبة هنا تشمل الطبقة المشهورة والمؤثرة عادة من سياسيين ومثقفين ومشهورين في المجتمع. كان لهذه الطبقة من المجتمع تأثير واسع في التاريخ الإنساني، حيث كانت وسائل التواصل محدودة، حتى نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي. لكن مع انفجار ثورة الاتصالات والإنترنت والإعلام الفضائي الخاص، وترسيخ الإعلام كسوق تنافسي ذي مرابح عالية، تراجع هذا التأثير أمام طبقة جديدة من المؤثرين تتقن استخدام الخطاب العاطفي الشعبوي، وتقدّم بضاعة أكثر جذبًا للجمهور. وبالتالي نشأت طبقة جديدة من النخب التي تتماشى مع مقتضيات سوق الإعلام، حيث تسود قوانين الربح والخسارة، وتسعى للانتشار على حساب الاحترافية[10].

لقد كانت الثورة السورية ثورة شعبية، بكل معنى الكلمة، شعب مظلوم في كل مناحي الحياة أراد استعادة حريته وكرامته والعدالة بين المواطنين. لكنها كانت، كأي ثورة شعبية، عملًا فوضويًا إلى حد كبير، فمن الصعب جدًا تنظيم حركة مئات الآلاف والملايين في هذه الحالات، ولا سيما أن الثورة السورية كانت مثل الثورة المصرية والتونسية، إذ انطلقت بلحظة تاريخية بشكل تلقائي دون تنسيق ودون تحضير، وبالتأكيد دون تنظير أو قيادات. في المراحل اللاحقة، حاولت النخب السورية اللحاق بالثورة والتقدّم لقيادتها وتوجيه حركتها، لكن هذه النخب فشلت في ذلك، ولم تستطع كسب ثقة الشارع لفترة كافية، وكان ذلك لعدة أسباب متداخلة تحتاج إلى قراءة مستقلة.

بكل الأحوال، مع مرور الشهور والسنوات وارتفاع حدة وحجم معاناة السوريين نتيجة عنف ودموية النظام الاسدي وحلفائه؛ زادت الفجوة اتساعًا بين النخب السورية، المثقفة والإعلامية والسياسية، وبين الشعب السوري.

وكما حصل في غالبية دول العالم، صعدت نخب لا تمتلك سوى مهارة الخطاب الإعلامي الجذاب الشعبوي الذي يتوجه للعواطف والأحكام الغريزية الجماعية الخاطئة، فصعدت طبقة من نخب سوق الإعلام الرقمي تتناول التفسيرات السطحية وتعتمد على تجييش المشاعر، سواء مشاعر الخوف وكراهية الآخر، أو مشاعر الحماسة والغضب لضرب الجماعات المختلفة الأخرى.

5.5 نظرية الهوية الاجتماعية Social Identity Theory:

تقترح نظرية الهوية الاجتماعية[11] أن الناس يصنّفون أنفسهم والآخرين في مجموعات اجتماعية، على أساس الخصائص المشتركة. يمكن أن يساهم هذا التصنيف في الاستقطاب عندما يتماثل الأفراد بقوة مع مجموعتهم، وينظرون إلى المجموعات الأخرى على أنها منافسة أو مصدر تهديد. يعود هذا السلوك الإنساني، حسب علم الاجتماع التطوري، إلى بدايات إنسان العصر الحجري حيث شكّلت الجماعة ضمان وأمان الأفراد للنجاة والاستمرار كنوع بشريّ على الأرض، وقد اكتسب هذا السلوك الجمعي مع الزمن ضرورات التنميط وانصهار الفرد ضمن الجماعة وفق مميزات معينة، ولا سيما مع توسع الاحتكاكات بين القبائل البشرية. هذا السلوك البشري المتوارث عبر مئات آلاف السنين لم يتغيّر بما يكفي للانسجام مع ما فرضته الحداثة من فردانية، وبنفس الوقت ما يفرضه العصر الحديث من تواصل كثيف للجماعات الإنسانية.

حمل المجتمع السوري معه، وهو يدخل العصر الحديث منذ نهايات القرن التاسع عشر، مشاكل المجتمعات المحافظة دينيًا والمغلقة، ولم يتخلص خلال عقود من هذه التمييزات الطائفية والقومية والمناطقية والطبقية. لكن الطاغيتين الأسدين استغلا هذا التنوع السوري الديني والطائفي والقومي لترسيخ سلطتهما، كما بيّنّا سابقًا، فبدل أن تتراجع قوة هذه الاختلافات في المجتمع السوري، عمل الطاغيتان على ترسيخها وتقويتها وتسعيرها. ونتيجة لذلك ازداد خلال عقود حكمهما سلوك الاحتماء بالجماعة الطائفية أو القومية أو الطبقية أو المناطقية.

اتضح هذا السلوك بشكل متسارع بعد الثورة السورية، حيث انفلت عقال النسبة القليلة من كل جماعة ممن تبنّوا وتمثّلوا هذه الخطابات الإقصائية والكارهة للآخر، حيث حملت كل مجموعة منهم الآخرين مسؤولية ما حصل بسورية. وممّا زاد من قوة هذه النسبة قليلة العدد وجودُ مصالح للقوى صاحبة المال والسلاح والتي استثمرت في هذه الأرضية لصالح الصراع الدولي الأكبر فوق سورية.

5.6 عدم وجود حل وسط Lack of Compromise:

غالبًا ما يتميز الاستقطاب بالتردد في التوصل إلى حل وسط أو إيجاد أرضية مشتركة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى جمود سياسي ويعوق القدرة على معالجة القضايا الملحّة من خلال الوسائل التعاونية. تقع عادةً مسؤولية إيجاد الحلول الوسط على عاتق النخب والقيادات السياسية والثقافية والمجتمعية، ويحتاج تطبيقها إلى وسائل إعلام توصلها للشارع.

وكما ناقشنا سابقًا، فأصحاب القوة الأكبر سياسيًا وعسكريًا، أي نظام الأسد وحلفاؤه، كانوا يعتمدون على ترسيخ الشكل الطائفي والقومي والمؤامراتي للثورة السورية. وإضافة إلى ذلك عانت الثورة السورية من فشل الإعلام المعارض والنخب المعارضة أيضًا في التقدّم لإيجاد حلول وسط تخرج سورية من هذا الفخ؛ فضلًا عن وجود مصالح إقليمية وداخلية لفرض الشكل الديني والطائفي المتشدد.

5.7 عقلية “نحن مقابل هم” Us vs. Them Mentality”:

غالبًا ما ينطوي الاستقطاب على عقلية “نحن مقابل هم”، حيث يتماثل الأفراد بقوة مع مجموعتهم وينظرون إلى أولئك الذين لديهم وجهات نظر معارضة على أنهم أعداء. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة العداء وعدم الرغبة في الدخول في حوار بناء. تنتج عقلية “نحن مقابل هم”، من قوة الهوية الجماعية في تشكيل المجتمعات، وتتزايد قوة هذه العقلية في أوقات الأزمات الكبيرة.

وفي سورية، ظهرت كثير من الأفكار التي سيطرت على المشهد للتفريق بين من “نحن” ومن “هم”. فلم يقتصر الفصل بين “المعارض” و”المؤيد”، بل تعداه ليصبح بين الطوائف والقوميات، وبين الموقف من تسليح الثورة وأسلمتها ومن العمل السياسي للثورة، وحتى بين الولاء لموقف هذه الدولة أو تلك.

5.8 غرف الصدى Echo Chambers:

يميل الناس إلى إحاطة أنفسهم بأفراد متشابهين في التفكير ويستهلكون المعلومات التي تتوافق مع معتقداتهم الحالية. وهذا يخلق “غرف صدى[12]“، حيث يتعرض الأفراد لمجموعة ضيقة من وجهات النظر، مما يعزز ويضخم وجهات نظرهم الحالية. وكان لانتشار منصات التواصل الاجتماعي تأثيرٌ كبيرٌ في زيادة عدد وحجم غرف الصدى، حيث بدأ بالعقود الأخيرة المستخدمون باللجوء للتجمع في غرف رقمية على منصات التواصل الاجتماعي مع من يشبههم، حيث يشعرون بالرضا الذاتي حين يجدون أن هناك من يشاركهم أفكارهم وقناعاتهم، ومشاعرهم. وقد فرضت هذه التجمعات زيادة العنف ضد المختلفين عندما يحاولون دخول غرف “غريبة”. هذه الظاهرة شملت كثيرًا من الجماعات والتوجهات، سواء غرف تجمع المؤمنين بالأرض المسطحة، أو المتبنين لأيديولوجيات عنصرية أو طائفية أو سياسية أو طبقية متطرفة.

من المعروف فوائد وسائل التواصل الاجتماعي في تجميع الشعوب العربية خلال ثورات الربيع العربي، وقد كانت أداة مهمة بالتنسيق والعمل. لكن من ناحية ثانية حصل بسورية ما حصل في مصر وتونس وغيرها من ظهور لتجمعات أكثر تشددًا في نظرتها للآخر. وقد ظهرت غرف الصدى واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي السورية، حيث بالتدريج وصل التواصل والنقاش فيما بينها إلى حدود المقاطعة، فتحول المجتمع إلى عدد كبير من المجموعات المعزولة عن بعضها، وكل مجموعة تعتاش على نفس الطرح والخطاب.

6. الخاتمة

لعلّ الشروخ الشاقولية التي قسمت المجتمع السوري وازدادت عمقًا وخطرًا، خلال الأربعة عشر سنة الماضية، تشكل التحدي الأكبر في سورية، والصعوبة الأكبر في عملية إعادة البناء. فهي أكثر صعوبة من التحدي الاقتصادي رغم ضخامته وتعقيده.

الوضع الاقتصادي بسورية في أسوأ أحواله بتاريخ سورية، ومن أهم أدوات معالجة هذا الوضع الاقتصادي المتردي، بناءُ الثقة بين الحكومة وبين الشعب، وهذا يعتمد على بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري. فالتضامن بين الحكومة، من حيث كون مهمتها الأساسية هي وضع وتنفيذ الاستراتيجيات لإعادة البناء، وبين الشعب، من حيث إنه غاية العمل الوطني وأداة تنفيذ الخطط الحكومية، هو شرط أساسي لا غنى عنه لضمان نجاح عملية إعادة البناء.

ومن ثم، فإنّ مواجهة مشكلة الاستقطاب في المجتمع السوري، بوضع خارطة الطريق لإيجاد الحلول العلمية والعملية على المدى القصير والمدى البعيد، هي ضرورة لا غنى عنها في سورية، ويجب أن تسير على خط مواز لإعادة البناء الاقتصادي وترسيخ حالة الأمان والأمن في البلد.

[1] “الاستقطاب السياسي ليس حالة فريدة في الولايات المتحدة، ولكن أسبابه متعددة”، أليكس راسيل، 18/10/2024، مجلة Letters & Science Magazine؛ جامعة كاليفورنيا، الرابط: https://shorturl.at/IX2Hb

[2] ” Altruism Born of Suffering: The Roots of Caring and Helping After Victimization and Other Trauma”، Vollhardt (2012)، American Journal of Orthopsychiatry https://shorturl.at/IQpw0

[3] علاء الدين الخطيب، نظرية المؤامرة والمؤامرة بين الوهم والحقيقة، 3 كانون الثاني/ يناير 2022، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، الرابط: https://shorturl.at/qLxtP

[4] مشروع بحثي، الخطاب المؤامراتي وصعود الشعبوية – الاتحاد الأوروبي، جامعة إيبرهارد كارل، ألمانيا – 2019

Conspiracist rhetoric and populist rise- EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN

[5] ” ماذا تعني ميركل عندما تتحدث عن “عصر ما بعد الحقيقة”؟، تقرير صحفي، 23/09/2016، مجلة Focus magazine، الرابط: https://shorturl.at/6G4XC

[6] علاء الخطيب، “سوريا حتى العام 2011، ما بين الابن وأبيه”، مركز حرمون، 29/12/2022، الرابط: https://shorturl.at/I3VNl

[7] علاء الخطيب، “هل النظامُ الســوريُ نظامٌ علويٌ؟ نقاش لأكبر وهم يحكم التفكير السوري”، 11/05/2015، موقع بيت السلام

https://www.infosalam.com/syria/syria-studies/is-assad-regime-alawite

[8] “مرة أخرى، ما هي الشعبوية؟ “، Andreas Schedler، CEU Democracy Institute، 01/02/2024

[9] “فشل النخبة”، Roger Berkowitz، 11-10-2024، Hannah Arendt Center

https://hac.bard.edu/amor-mundi/elite-failure-2024-11-10

[10] “نظام التفاهة”، ترجمة مشاعل عبد العزيز الهاجري، تأليف Alain Deneault آلان دونو، 01/09/2019

[11] ” Self-uncertainty and group identification: Consequences for social identity, group behavior, intergroup relations, and society”، Michael A. Hogg، Advances in Experimental Social Psychology، Volume 64, 2021, Pages 263-316

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065260121000150

[12] ” The echo chamber effect on social medi”، Matteo Cinelli, Gianmarco De Francisci Morales، PNAS journal

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2023301118

تحميل الموضوع

مركز حرمون