تاريخ العلويين من حلب القرون الوسطى إلى الجمهورية التركية- المقدّمة/ ستيفن ونتر

ترجمة: ماهر الجنيدي

يشكّل “العلويّون” اليوم- من دون شكّ– ملّة من أكثر ملل الشرق الأوسط تناولاً وبروزاً للعيان. يمثّل العلويّون فرعاً من الشيعة الإمامية، وتشير إليهم أدبيات كلاسيكية كثيرة باسم “النصيرية”، وهم يشكّلون 11 بالمئة من سكان سورية (حوالي مليوني نسمة)، مع تمركزات إقليمية مهمة لهم في ولاية أنطاكية (هاتاي)، وكذلك في أضنة ومرسين جنوب تركيا([1])، وفي منطقة عكار ومدينة طرابلس في شمال لبنان. هناك أيضاً قرية علوية واحدة جنوب لبنان، هي قرية الغجر، والتي اقتطع نصفها وظلّ تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم البلاد في العام 2000. وبغض النظر عن وضع الغجر النهائي (والتي مازالت محتلّة في سبتمبر 2015)، يمكن القول إنّ ثمّة عدداً قليلاً من العلويين باتوا يعيشون أيضاً تحت سلطة الأمر الواقع الإسرائيلية. لكن دورهم في التاريخ الحديث لسورية هو الذي جذب الانتباه. إذ أنّ إدانتهم طويلاً على أنّهم “طائفة” جبليّة أعضاؤها هراطقة يعيشون على الهوامش الجغرافية والاجتماعية للدولة، صعود طبقة جديدة من الضباط العلويين في جيش سورية المستقلّة، وضعهم المهيمن داخل حزب البعث والاستيلاء الصريح على السلطة من قبل الجنرال العلوي الفريق حافظ الأسد في العام 1970، فترة حكمه الطويلة كرئيس والتي تلتها فترة حكم ابنه بشار بدءاً من العام 2000، والدور غير المتناسب الذي اضطلع به العلويون في الدولة، وخصوصاً منذ انزلاق سورية إلى حرب أهلية وإلى فوضى طائفية في العام 2011، هي جميعاً أمور سلّطت كل هذا الضوء على ما يفترض أنها أصول الجماعة، ومسيرة تطوّرها، وهويّتها السياسية.

وعلى الرغم من (أو بالأحرى بسبب من) الاهتمام الحالي الذي ولّدوه، فإنّ التاريخ القديم للعلويين يُعامَل غالباً بعبارات تنميطية، ويُختزل في ثيمة رئيسة واحدة من الانحراف الديني، والهامشية، والاضطهاد. ويكاد لا يخلو تقرير صحافي عن سورية اليوم، سواء أكان منشوراً في وسائل الإعلام الغربية أو الخليجيّة العربيّة، من الإشارة إلى العلويين بوصفهم “أقلية “يعدّها المسلمون الآخرون بدعةً، ما جعل الجماعة بأكملها “مضطهدةً تاريخياً”. ووفقاً لهذه السرديات الكبرى، والتي يتشاطرها أيضاً عدد كبير من الأكاديميين، فإن ثمّة فتوى أصدرها العالم الأصولي المعروف ابن تيمية في القرن الرابع عشر تدعو إلى إبادتهم هي التي تلخّص تجربتهم الفعلية تحت الحكم الإسلامي، بحيث أنهم نجوا فقط بفضل اللواذ في “الملجأ الجبلي” في شمال غرب سورية، قبل خروجهم من العزلة في ظل الانتداب الفرنسي، و”استيلائهم على السلطة” في جميع أنحاء البلاد في نهاية المطاف. إن حالة التكتّم والدفاع عن الذات والتعصّب للطائفة المضطهَدة باستمرار من شأنها أن تشرح الكثير من طبيعة النظام الحالي. ومن المفارقات أن أنصار الأسد بدأوا هم أيضاً باللعب على هذا الوتر، وإثارة مشاعر الخوف بين العلويين والجماعات الأخرى من الكراهية التاريخية الجامحة التي تكنها لهم الأغلبية السنية، كوسيلة لفرض الولاء للنظام([2]).

إنّ المشكلة في مفهوم “الاضطهاد التاريخي”، وغيره من التقييمات الشاملة، تتمثّل في عدم توفر أدلّة تاريخية تؤيّدها. ففي إسناد تصورهم على الفتاوى، وعلى الأطروحات الفقهية، وعلى السرديات التاريخية، مال المؤرخون دائماً إلى التركيز على فصل العلويين فصلاً معيارياً عن بقية المجتمع، وإلى حالات استطرادية عرضية، ونادرة أصلاً، من الصراع الطائفي. إن التركيز على الاختلاف الملّي- كجزء من نمط أوسع من التفسير يفترض أن الدين هو الأمر الوحيد الذي يهمّ البشر في الشرق الأوسط- ليس فقط تركيزاً غير مُرضٍ بالمعنى العلمي ولكنّه أيضاً تركيز يتعذّر تبريره أو الدفاع عنه في ضوء الأساطير الطائفية التي يتم استنفارها وتجنيدها من جميع أطراف الحرب الأهلية القائمة في سورية. إذ توجد مصادر عديدة تشير إلى اندماج العلويين في المجتمع السوري الأوسع عبر التاريخ. وعلى وجه الخصوص، توجد مجموعة كبيرة من وثائق السلطات المملوكية، ووثائق الأرشيف العثمانيّ والتركيّ، والأدب الاستقصائي العلوي، الذي يناقض فكرة أن “مجتمع” العلويين، إن وجد فعلاً هكذا مجتمع، قد تم فصله عن العالم المحيط، أو تمييزه عن سائر سكان المناطق الريفية، أو إخضاعه للتمييز المنهجي. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رواية أقل تنميطاً(*) وأكثر ملموسيّة ومستندية للتاريخ العلوي من خلال التركيز ليس على أساسه الملّي بل على أصول الدعوة العلوية وانتشارها في سورية، وعلى الوضع الخاص للعلويين في ظل الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة، وعلى العلاقات مع الجماعات الأخرى، وعلى الاختلافات الإقليمية والطبقية داخل المجتمع العلوي نفسه. وتقترح هذه الدراسة اتّباع النهج “العلماني/ العابر للقرون secular” لهذا التاريخ بالمعنى المزدوج للكلمة (وفقاً للكلمتين الفرنسيتين: séculier [الدنيوي غير الديني]؛ وséculaire [الدهريّ])؛ وذلك من خلال منح الأولويّة للسياق الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والإداري لتطور العلويّة المعاصرة على حساب المناقب الدينية البحتة، وكذلك باعتماد المنظور طويل الأمد العابر للقرون، من أجل إجراء تقييم شامل للتحول العميق بالضرورة الذي طرأ عبر الزمن على الهوية العلوية.

التصورات الكلاسيكية للعلوية، التسمية والتقية

من حيث العقيدة، فإن العلوية أو النصيرية هي التجلّي الباطنيّ السري للطبيعة الحقيقية للإله والكون و”الإمامة” (الإيمان الذي يشترك فيه جميع الشيعة بأن عليّاً بن أبي طالب ونسله هم الخلفاء الشرعيون الوحيدون للنبي محمد)، هذا التجلّي الذي انتقل من محمد بن نصير، عالم الدين ورفيق آخر إمامين شيعيين مرئيين في القرن التاسع. وبسبب الطبيعة المخفية وغير المعلنة للتعاليم، والتي تنتقل حصراً، كما هو في المذاهب الصوفية، إلى الأتباع المختارين، فقد كره تقاة العلويين دوماً الكشف عن تفاصيل عقيدتهم وإيمانهم للغرباء، ولهذا فقد غدا من الشائع استخدام كليشيهات تقدّم العلويين بوصفهم غامضين ملغزين وغير مدروسين بشكل كافٍ([3]). وفي الواقع، فإن الافتتان بالعلويّة وجاذبيتها الشديدة قد ولَّدتا أدباً ضخماً في العصر الحديث يكذب غموضها المفترض. بعض أوائل الرحّالة الأوروبيين القادمين إلى المنطقة لم يلتقوا بأي علويّ، بل كانوا ببساطة يكتفون بالاعتماد على محاوريهم المحليين في تصويرهم المتهافت للطائفة. وقد كرر علماء مستشرقون مشهورون إدعاءات شائنة مفادها أن العلويين وثنيون، وأنهم يعبدون الشمس، والكلاب، والأعضاء التناسلية الأنثوية، أو أنّهم يقيمون محافل عربدة جنسية جماعيّة ليلية كجزء من ممارساتهم الطقوسية- وهي أمور شكّلت بالطبع جزءاً من لائحة الاتهام النمطية الموجّهة ضد الطوائف المسيحية والمسلمة على حد سواء، عبر التاريخ. وفي الوقت نفسه، أدى الحضور المتزايد للأوروبيين في الشرق الأوسط، والتوسع في الدراسات الشرقية في الجامعات الغربية في القرن التاسع عشر، إلى إنتاج عدد كبير من الدراسات النقدية أو التجريبية الرصينة التي ساهمت في توطيد العلويّة كموضوع ذي أولويّة للتحقيق الأكاديمي.

تركزت الدراسات الكلاسيكية حول العلويّة، مثلها مثل الديانات الشرقية الأخرى، في معظمها على أصولها الافتراضية وتعاليمها المجازيّة. كتب المطران يوسف سمعان السمعاني مخطوطة “المكتبة المشرقية- Bibliotheca Orientalis” في (1717-1728)، وهي عبارة عن مجموعة نصوص شرقية مترجمة إلى اللاتينية تحتوي على رواية تستهجن إلى حد ما بدايات الطائفة. شكّلت هذه المخطوطة ولفترة طويلة أساس المعرفة الأوروبية بالعلويين([4]). ومن بين أوائل التحقيقات والاستقصاءات النقدية التي تناولت الجماعة تلك التي قدمها كارستن نيبور (توفي في العام 1815)، الذي كان عضو بعثة مولتها الدانمرك إلى شبه الجزيرة العربية والشرق الأقصى في ستينات القرن الثامن عشر. تستند رواية نيبور على معلومات حصل عليها من أهالي متعاطفين، فضلاً عن رسالة عن النصيريين صادرتها على ما يبدو السلطات العثمانية، وتحتوي بالفعل جوهر ما هو معروف عن الدين اليوم. يتميّز نيبور عن غيره من الكتاب الأوائل في محاولته شرح العلويّة بعقلانية، مشيراً إلى أن “النصيرية” يفضلون الإشارة إلى أنفسهم باسم “المؤمنين”، ومقدِّماً تلخيصاً دقيقاً لهيكل معتقداتهم، ورأياً يرى أن الاتهامات المتعلقة بالعبادة المفترضة للشمس والأجرام السماوية الأخرى قد تنجم عن سوء تفسير لقاموسهم من الأسماء الرمزية والمصطلحات([5]). اشتغل مستشرقون وأعضاء إرساليات لاحقون باستفاضة على استكشاف الجذور المحتملة للطائفة، والممتدة ضمن الأفلاطونية الحديثة والغنوصية والمسيحية الشرقية. دراسات أولاوس غيرهارد تيشسن (1784، 1793) وهاينريش غوتلوب بولس (1792)، على سبيل المثال، ناقشت ما إذا كان النصريون يتماهون مع المندائيين، الذين شكّلت معتقداتهم التوفيقية واسمهم الآخر المشابه “الناظوريون” مصدر خلط دائم([6])؛ وقد تبع عدد من المؤلفين اللاحقين إرنست رينان (توفي في العام 1892) في افتراض أن كلمة “النصيريين” كانت صيغة تصغير عربية لكلمة “النصارى” (المسيحيين) وأن “العلويين هم بالتالي طائفة مسيحية طال تيهها([7]). يسهل دحض هذه الفكرة على الرغم من أنها تنمّ عن حقيقة أن الفكر النصيريّ يمتلك العديد من السمات المشتركة مع الغنوصية المسيحية المبكرة، وعلى المستوى الشعبي، فإن علويي الجبال السورية غالباً ما شاركوا جيرانهم المسيحيين العطلَ الدينية أو حتى تبّنوها. وحتى في يومنا هذا، فإن درجة التأثير المحتمل للمسيحية والأديان الأخرى على العلوية لا تزال مسألةً موضعَ اهتمام ونقاش كبيرين بين الباحثين المتخصصين([8]).

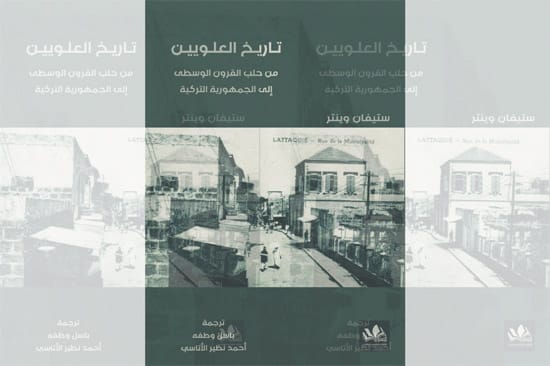

إن الافتتان بجذور الديانة العلوية وعقائدها لفت الانتباه أيضاً إلى تأثيرها على جانبين مهمّين للهوية العلوية، وهما عدم وجود مصطلح تاريخي موحد يشير للمجموعة، والممارسة المفترض للتقية. ظهر اسم “نصيري” لأول مرة في كتابات علماء الدين المسلمين الدارسين للضلالة والبدع، ولم يستخدمه العلماء العلويون في كتاباتهم. من ناحية أخرى، فإن عامّة العلويين لم يعرّفوا في العديد من الحالات أنفسهم في مواجهة الآخرين كنصيريين (أو “نصيريّة” بصيغة الجمع العاميّة، والتي كرّستها تقارير الرحّالة الأوروبيين بمفردات مثل Ansarie وAnsairy وغيرها)، حتى يمكن للمرء أن يفترض أنهم، كما هو الحال مع المجموعات المهرطقة الأخرى، تبنّوا في نهاية المطاف مصطلحاً كان الآخرون يستخدمونه أصلاً في صيغة تحقير([9]). صحيح أنّ اسم “علوي” كان يستخدم أحياناً في العصور الوسطى للتمييز بين الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيليّة (انظر الفصل الأوّل)، لكنْ لم يتم تبنيه حتى نهاية الحكم العثماني؛ ومن خلال تعريفهم الذاتي، كان العلويون السوريّون على الأغلب يشيرون إلى أنفسهم بوصفهم “فلاحين” أو أتباع نهج “الخصيبي”، كتمييز عن التيارات الأخرى داخل بواكير الحركة الشيعية. ولعلّ أوّل استخدام للمصطلح للإشارة والدلالة الموحدة الجامعة على مجتمع طائفي معيّن، والذي ورد لأول مرة في كتاب نشره محمد أمين غالب الطويل باسم “تاريخ العلويين” في العام 1924([10])، والذي يعدّ فعلياً التاريخ الكامل الوحيد المتوفر عن العلويين حتى الآن، كما سيتم مناقشته في الفصل السادس، كان في حد ذاته عملية تاريخية ترافقت مع انهيار الامبراطورية العثمانية.

أما الجانب الآخر من العلويّة الذي لاقى اهتماماً كبيراً، وغالباً غير مبرر، في الدراسات الغربية فهو ممارسة “التقية”، والتي من خلالها يستطيع العلويون وكذلك أفراد الأقليات المذهبية الأخرى إخفاء- أو على الأقل عدم إبراز- ملامح هويتهم تجنباً للتمييز الديني. يرتكز مبدأ التقية بثبات على الفقه الإسلامي، لكنه تاريخياً لعب دوراً معيناً في المذهب الشيعي وبعض الطقوس الصوفية، حيث يتضمّن هذا المبدأ أيضاً معنى حفاظ المرء على سر المعرفة مخفياً عن الأغيار([11]). وهكذا، فقد مارس أتباع النصيرية طقس التقية في ما يخص تعاليمهم الدينية، لكنّ أهل السنة الذين يحطّون من قيمتهم، وكذلك مراقبين غربيين، زعموا في كثير من الأحيان أن هذه التقية تمتد إلى درجة الكذب بشأن هويتهم أيضاً. قال رحّالة القرن السابع عشر الإنجليزيّ هنري ماندريل: “مبدؤهم هو عدم التمسك بأي دين، بل هم كالحرباء يتلوّنون بلون ذلك الدين أياً كان، ويبدون تماهياً مع دين الأشخاص الذين يتحادثون معهم”([12]). إنّ عدم إصرارهم على العناصر الإنشقاقية في إيمانهم، أو على مسائل الدين بشكل عام، كان تصرفاً طبيعياً لأفراد أقليات مهرطقة أثناء تنقلاتهم أو خلال تعاملهم مع السلطات في مسائل أكثر دنيوية؛ ومن ناحية أخرى، في وقت كانت تتمايز شرائح المجتمع المختلفة تمايزاً أكثر وضوحاً من خلال الملابس واللهجة([13]) مما هو عليه اليوم، يُستبعد جداً أن يتعذّر التعرف فوراً على العلويين وغيرهم من سكّان الجبال، أو أن يصعب كشفهم. كما إنّ المحفوظات المملوكية والوثائق الإدارية العثمانية، كما سنرى، تبيّن أن لدى السلطات في العادة فكرة دقيقة ومدروسة عن الهويات الطائفية للمواطنين الخاضعين للضريبة، ولم يكن لديها سوى القليل من الاهتمام بمعتقداتهم الملّية الفعلية. إن اعتقال وإعدام بعض العلويين في اللاذقية في أوائل القرن التاسع عشر (انظر الفصل الخامس) يتناقض مع فكرة أنهم يستطيعون بكل بساطة إخفاء هويتهم. لم تكن التقية، من الناحية التاريخية، أبداً عاملاً في تفاعلهم مع الدولة أو مع أبناء الجماعات الأخرى.

مصادر وحجج

تعتمد هذه الدراسة على فهمٍ يقوم على أن معظم المصادر الأدبية، بما في ذلك كتابات العلويين اللاهوتية الخاصة بهم بالإضافة إلى كتابات وفتاوى وتأريخات القرون الوسطى السنّية المتعلقة بالهرطقة والبدع، وأساساً أي نص يسمي العلويين (النصيريّة) على هذا النحو، ستركّز على هويتهم الدينية وبالتالي فهي تغالي في التشديد على عدم توافقهم مع بقية المجتمع المسلم أو السوري. والنتيجة هي أن جميع الدراسات السابقة تقريباً التي تناولت ماضي العلويين إما كانت مهتمة جداً بالعقيدة أو أنها اكتفت بتقديم نسج تاريخيّ وقائعيّ “histoire événementielle” يتواطأ مع حفنة من المراجع والإشارات في رسم ما يبدو أنها حالة صراع وتمييز وعنف طائفيّ مستمرة وواسعة الانتشار- لكنها في الحقيقة حالة نادرة- تماشياً مع النوع المفضل في السرديات التاريخية، لإنتاج قصة صراع لا نهاية لها ظاهرياً. من ناحية أخرى، ستركز الفصول التالية تركيزاً دقيقاً على الأدلة التاريخية الأقل وضوحاً- ولكن الأكثر نموذجيةً في النهاية- على التفاعل اليومي الطبيعي الهادئ بين العلويين وجيرانهم وسلطات الدولة. وستسلّط الضوء على وجه الخصوص على ثروةٍ من الوثائق الإدارية من كل من اسطنبول وطرابلس التي، ولأسباب عديدة منها أنها لا تدعم سردية الاضطهاد المعتادة، لم يسبق استخدامها: سجلّات الضرائب والأوامر التنفيذية التي تظهر أن كلاً من المماليك والعثمانيين شملوا العلويين وتعاملوا معهم بوصفهم جزءاً من شريحة المواطنين دافعي الضرائب؛ عقود مزارعة ضريبية من أرشيف المحكمة الشرعية في طرابلس تبين أن المنطقة كانت تحت سيطرة طبقة مستقلة من الإقطاعيين العلويين العثمانيين تدين بنجاحها إلى تطوير زراعة التبغ التجاري في القرن الثامن عشر؛ سجلات تشييد المدارس من قبل الدولة وغيرها من جهود التنظيم الاجتماعي في القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ وسلسلة جديدة من الوثائق من أرشيف أنقرة العسكري تكشف عن العلاقات الوظيفية بين التمرّد العلوي ضد الفرنسيين في النهايات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية وبين القوات الكمالية في الأناضول.

سيتم ردف هذه المصادر، خاصة للفصلين الافتتاحيّين في فترة العصور الوسطى، بقاموس سيرة العلوي الفريد غير المنشور [معجم تراجم] (والذي يبدو اليوم أن نسخته الرئيسة لا يمكن الوصول إليها بسبب الحرب الأهلية) والذي يحتوي على العديد من الإشارات العرضية لتفاعل العلويين على المستوى اليومي العادي مع المسؤولين الأيوبيين أو المملوكيين ومع جيرانهم الإسماعيلين. ولم يتح لكتاب “خير الصنيعة في مختصر تاريخ غلاة الشيعة” الذي كتبه حسين ميهوب حرفوش (توفي في العام 1959) أن يكون موضوع دراسة منهجية حتى الآن، على الرغم من أن متنه الرئيس بدأ يصبح مصدراً يفيد نطاقاً واسعاً من الدراسات التاريخية الوصفية المتعلقة بالعلويّين على مدى العقود الأخيرة([14]). وسيضم الفصلان الأخيران كذلك زخماً من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية (لاكورنوف- La Courneuve) والأرشيف العسكري (فينسين- Vincennes) اللذين يعكسان اهتمام فرنسا المتزايد في، وأخيراً هيمنتها على، الطائفة العلويّة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. سيختتم الكتاب بالنظر في وثائق الجمهورية التركية المبكّرة، الموجودة لدى الأرشيف الوطني في أنقرة، والتي تشرح بالتفصيل جهود حزب الشعب الجمهوري، حزب أتاتورك، الرامية إلى إعادة صياغة علويي جنوب تركيا على أنهم عرقياً أتراك. لا تهدف الدراسة، من خلال منح المصادر العلمانية أولويّة على المصادر الدينية في جميع أنحائها، إلى التشكيك في أهميّة الهوية الدينية العلوية والجماعة الطائفية العلوية كموضوع للتحليل، ولكنّها تهدف إلى إثبات أن علاقتهم الجيدة والمتناغمة مع جيرانهم وحكامهم وظالميهم المفترضين يمكن دراستها ومعاينتها، بكل عمقها التاريخي، على أساس وثائقي أوسع بكثير مما سبق استخدامه.

كرصد تأريخي زمني، يبدأ هذا الكتاب مع تأسيس السلالة الحمدانية الشيعية في حلب في العام 947 ميلادي، والتي من خلالها جرى أصلاً تعميم التعاليم العلوية في سورية الجغرافية. ويجادل الفصل الأول بأن العلويّة لم تكن “فرعاً” من “التيار السائد” من الشيعة الإثني عشرية العراقيّة، بل مذهباً شيعياً له ميوله المركزية، لم يتمّ تمثيله كتنويع هرطقي أو بدعي إلا باستعادة الحديث عنه بمفعول رجعي، حين أضفي الطابع المؤسسي على الأدبيات الشيعية الإثني عشرية في القرن الحادي عشر. وعلاوة على ذلك، فإنّ انتشار الديانة العلوية في جميع أنحاء وادي الفرات وفي شمال سورية، حلب، وحماه، وأخيراً الجبال الساحلية من عكا إلى اللاذقية (بهذا الترتيب) لم يكن نتيجة رحلة متخيّلة بداعي الظلم بل كان جهداً تبشيرياً مستداماً، أو “دعوة”. وكانت هذه الدعوة تتنافس مع الإسماعيليين والإسحاقيين ومختلف الجماعات الشيعية الفرعية الأخرى، لكنها لم تكن متمايزة بوضوح عن الشيعة الإمامية حتى أواخر العصور الوسطى، وهو ما يفسر لماذا تبدو مناطق العلويين والشيعة الاثني عشرية في سورية ولبنان اليوم متجاورة تماماً من دون تداخل. ربما كانت الدعوة العلوية هي الأهم من بين هذه البعثات التبشيرية حتى أوائل القرن الحادي عشر، إذ نالت دعم مختلف السلالات المحلية بما فيهم الحمدانيون والتنوخيّون بل والفاطميون، وبالتالي لم تؤسس تاريخياً كطائفة “هامشية” بل واحدة من أهم تيارات الإسلام كلّه؛ كان تمركزها الكانتوني في جبال غرب سورية قبل كل شيء نتاجاً للحروب الصليبية، التي أفضت إلى نهاية فعليّة لـ”الدعوة”، وأجبرت العلويين بشكل متزايد على تنظيم أنفسهم وفق خطوط الانقسام العشائريّة، وعلى التماس حماية منافسيهم السابقين، الأمراء الإسماعيلين النزاريين.

عملية الانقلاب الداخلي هذه، كما يحاول الفصل الثاني إظهارها، أثارت نقاشاً داخلياً مهمّاً حول حدود السلطة الدينية العلوية والعقيدة، والتي أثّرت تأثيراً تكوينياً في الجماعة يفوق كثيراً تأثير أي صراع مفترض مع التوجّهات والتيارات السنّية أو الشيعيّة الأخرى؛ لم تأت كتب التأريخ العربية في العصور الوسطى إلا نادراً على ذكر الجماعة العلويّة التي، وفقاً لمصادر سيرتها الذاتية الخاصة، استفادت من اللامبالاة، إن لم يكن التسامح التام، من جانب المسؤولين الأيوبيين والمملوكيين في أواخر العصور الوسطى. علاوة على ذلك، سيركز هذا الفصل على الحملة العقابية التي شنّت ضد العلويين في منطقة جبلة في العام 1318، والتي غالباً ما تم اعتبارها تمثيلاً للسياسة المملوكية العامة ضد العلويين، في حين أنها نجمت في واقع الأمر عن تمرّد ضريبي محليّ لم يُعد تفسيره إلا لاحقاً في الأدب السني “المتزمت” كصراع ديني. إن فتوى ابن تيمية الشهيرة، كونها واحدة من المصادر السنية النادرة التي تكاد تفطن إلى ذكر الطائفة في هذه الفترة، أصبحت تُرى اليوم على أنها تعبّر عن الموقف الإسلامي الأرثوذكسي الوحيد والذي لا يتغيّر من العلويّة، في حين أنّ ابن تيمية نفسه كان في واقع الأمر منبوذاً، ولم يكن لآرائه تأثير واضح على الفكر المملوكي أو العثماني حتى القرن الثامن عشر. سأناقش في الخاتمة أن ثمّة مصدراً أفضل بكثير يبيّن “السياسة” المملوكية حيال العلويين، ألا وهو سجلّات الضرائب المساحية العثمانية المبكّرة، التي تكرس وتضفي الطابع المؤسسي على الممارسة المملوكية التي تفرض ضرائب على العلويين تحديداً، ما يعني بالتالي اعترافاً رسمياً بالجماعة.

يدرس الفصل الثالث بالتفصيل سجلّات الضرائب العثمانية، لكي يثبت مدى سيطرة الدولة العثمانية على المنطقة في القرن السادس عشر، ولكي يبيّن أن العثمانيين لم يحاولوا القضاء على السكان العلويين (كما يُزعم في الفلكلور المحلي)، بل إنهم سعوا إلى جباية أقصى قدر من عائدات الضرائب من خلال الحفاظ على الأعباء المستحقة على العلويين تحديداً وكذلك أيضاً تعديل قيمة الضرائب في المناطق التي تحتاج إلى انتعاش اقتصادي أو حتى إعفاؤها منها. فيما سيعتمد الجزء الثاني من الفصل اعتماداً رئيساً على الأوامر التنفيذية العثمانية ليظهر أن الحكومة الإمبراطورية كانت تنظر لعمليات السطو والنهب وقطع الطرق التي يرتكبها العلويون في الجبال الساحلية على أنّها مشكلة اجتماعية وليست دينية، واصفةً المواطنين العلويين “الجاهلين” مراراً وتكراراً بأنهم ضحايا تلاعب شخصيات أكثر قوة، من دون ممارسة تمييز ضدهم على أساس دينهم.

وفي السياق نفسه، سيوضح الفصل الرابع أنه مع لامركزية حكم الولايات العثمانية في القرن الثامن عشر، كانت السلطات سعيدة بتوظيف عائلات علوية معروفة كجباة ضرائب حكوميين في المنطقة، والذين استفادوا بدورهم من التطور غير المسبوق لزراعة التبغ بكميات تجارية ليشكّلوا طبقة إقطاعيّة حقيقية؛ وسيجادل الفصل بأن الفوارق الاجتماعية المتنامية داخل الجماعة، وليس القمع القادم من الخارج، قادت من جهة إلى ازدياد النزعة “العشائرية” في المجتمع العلوي، وكذلك إلى هجرة علويّة واسعة النطاق صوب السهول الساحلية والداخلية، فضلاً عن استعمار ولاية هاتاي، ضمن ما هو الآن تركيا.

يتناول الفصل الخامس القرن التاسع عشر الطويل، وحقبة الإصلاح العثماني. ويبدأ بإظهار أن وجهاء العلويين دخلوا على نحو متزايد في صراع مع المسؤولين المحليين شبه المستقلين إبّان انهيار سلطة الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن، ما تسبب في وصم الجماعة ككل، وللمرة الأولى، كمهرطقين ومنبوذين من المجتمع العثماني. واجه مسؤولو الولاية القادة العلويين بمزيد من التمييز وسوء المعاملة، لكنّ هؤلاء القادة الإقطاعيين واصلوا على الرغم من ذلك تقديم الدعم لسلطة الإمبراطورية العثمانية المهلهلة في مواجهة التدخل الدولانيّ للنظام المصري بين العامين 1832 و1840. كما نمضي إلى القول إن الجماعة العلوية كانت تتعرض بازدياد إلى تدابير هندسة اجتماعية قمعية في ظل إصلاحات “تنظيمات” العثمانية وحكم السلطان عبدالحميد الثاني، بما في ذلك التجنيد العسكري الإلزامي والتحول الديني. لكن في الوقت نفسه، ومع مقاومة جهود الاستيعاب، بدأ العلويون أيضاً يستفيدون من مزايا التعليم العام الحديث والتمثيل النسبي في المجالس البلدية التي تأسست حديثاً، وبالتالي استحداث صوتهم كجماعة سياسيّة، ربما لأول مرة في التاريخ.

وأخيراً، يتتبع الفصل السادس التضارب والتناقض المتواصلين ما بين جهود أواخر العثمانيين، والانتداب الفرنسي، والجمهوريين الأتراك، ومساعيهم الرامية إلى دمج السكان العلويين في الدولة الحديثة. بعد دراسة مفاهيم المواطنة لدى “الحميديين” و”تركيا الفتاة” كما طُبّقت، أو لم تطبّق، على العلويين، يسلط الفصل الضوء على “اليقظة” الأدبية والفكرية التي قادتها بالنيابة عن الجماعة طبقة جديدة من المثقفين العلويين عشية الحرب العالمية الأولى. انطلاقاً من هذه اللحظة الفاصلة بالنسبة للجماعة، سنطرح فكرة أن المقاومة العلوية العظيمة ضد قوات الاحتلال الفرنسية في الفترة ما بين 1918 و1921، البعيدة كل البعد عن كونها تشكل رفضاً ضيقاً للسلطة الأجنبية أو تمثّل نوعاً محلياً من النزعات القومية العربية، كما تزعم الأدبيات بالتناوب، كانت جهداً منسقاً مع القوات الكمالية التركية، ولذلك ينبغي أن تُفهم كجزء من حملة “الجبهة الجنوبية” (Güney Cephesi) من “حرب التحرير” التركية. ويختتم الكتاب بإلقاء نظرة مقارنة على مختلف مصائر الجماعات العلوية في سورية وتركيا ما بعد الحرب، ويشير إلى أن العلويين في سورية منقسمون أساساً حول دعم أو مقاومة دستور دولة “العلويين” المنفصلة تحت الحكم الفرنسي، انقساماً تمخّض عن عواقب مهمّة خلال مفاوضات معاهدة العام 1936 بين فرنسا وسورية التي ينتهي بها النطاق المحدد لهذا التأريخ الزمني، والذي يمكن القول إن أصداءه مازالت تتردد حتى يومنا هذا. كما تعرّض السكان العلويون في جنوب تركيا، من ناحية أخرى، لسياسات إدغام وهضم متطرفة بل عنصرية في ظلّ القبضة الحديدية لحزب الشعب الجمهوري، وربما مع تأثير متناقض طويل الأمد ذلك أنهم يشكّلون الآن في تركيّا أقليّة طائفية أكثر أمناً وأكثر وعياً ذاتياً من العلويين في سورية.

من الواضح أنه لا يوجد مسار خطي واحد للمصير العلوي بدءاً من وصول دعوة الخصيبي إلى حلب الحمدانيّة إلى استقلال جمهوريتي سورية وتركيا الحديثتين. وقد كانت تجارب متنوّعةً بالضرورة تلك التي عاشتها الجماعة، أو الجماعات، العلوية على مدى عشرة قرون وفي سياقات إقليمية وسياسية متمايزة لا حصر لها، من انهيار الحكم الفاطمي في جنوب سورية إلى الحروب الصليبية، إلى تحديث الدولة المبكر تحت حكم المماليك، إلى الفتح العثماني، إلى الاندماج في اقتصاد النظام العالمي وأخيراً الاستعمار الحديث. وبدلاً من محاولة فرض إطار تفسيري واحد أو ثيمة واحدة لهذا التاريخ، أو التعامل معه بمعزل عن غيره، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى تعقيد وعرضيّة/ طارئيّة وعدم استقرار العوامل المؤثّرة على علاقة العلويين عبر القرون مع المجتمع الشرق أوسطي، والعثماني، والسوري بأسره. تشير المصادر التي أبرزناها هنا إلى الاستغلال المالي، والحرب، والهجرة، ولكن أيضاً إلى التحالفات بين البدو والعلويين، وإلى الترقيات لشغل مناصب حكومية، وإلى الصداقات العابرة للطوائف. وبما أن جميع السوريين اليوم، على المديين المتوسط والبعيد، لن يكون لديهم بديل سوى إعادة بناء بلدهم ومجتمعهم الوطني بشكل أو بآخر، فإن الدرس المستفاد بأنّ علاقات العلوي مع المجموعات الأخرى ومع الأفراد الآخرين لم تتحدّد تاريخياً بالعداوة المنتظمة ولا القمع المحتّم، بل تميزت مراراً وتكراراً بالتكيّف والتعاون والثقة، قد يكون درساً مهماً بعد.

([1]) يجب عدم الخلط بينهم وبين “العلويين” في تركيا، الذين يشتركون معهم في الاسم نفسه وفي الأساس الملّي ذاته، ولكنهم يشكلون مجتمعات عرقية ودينية متمايزة تماماً أو حتى متباينة.

([2]) انظر التحليلات الأخيرة في مايكل كير وكريغ لاركن، محرران، العلويون في سوريا: الحرب والإيمان والسياسة في بلاد الشام (لندن: هيرست، 2015).

(*)([2]) [Essentializing]: إرجاع الخصائص الطبيعية والضرورية لأعضاء مجموعات محددة معرّفة ثقافياً (وفق الجنس، السن، الإثنية، العرق، الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، اللغة…). (المترجم).

([3])للاطلاع على أحدث نظرة إليهم، انظر: Heinz Halm,“Nusayriyya,” Encyclopaedia of Islam, new ed. [EI2] (Leiden: Brill, 1995), 8:145–48;.lyas Uzüm, “Nusayrîlik,” Türkiye Diyanet Vakf..slam Ansiklopedisi (Istanbul:.SAM, 2007), 33:270–74.

([4]) مذكور لدى قسطنطين فرانسوا فولني، Constantin-François Volney (توفي في العام 1820)، Travels through Egypt and Syria in the Years 1783, 1784, and 1785 (New York: Evert Duyckinck, 1798), 2:3–5.

([5])Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden L.ndern (Copenhagen: Nicolaus M.ller, 1778), 2:439–44.

([6])Olaus Gerhard Tychsen (d.1815),“Die Syrischen Nassairier und ihre Itame,”in Memorabilien, vol. 4 (1793), 185–88; Heinrich Eberhard Gottlob Paulus (d. 1851), in Memorabilien: Eine philologisch-theologische Zeitschrift der Geschichte und Philologie der Religionen dem Bibelstudium und der morgenl.ndischen Litteratur gewidmet, ed. H. Paulus (Leipzig: Siegfried Lebrecht Crusius, 1793), 3:111–22.

([7])René Dussaud (d. 1951), Histoire et religion des Nosairîs (Paris: Bouillon, 1900), xxxi, 9, 14.

([8]) Meir Bar-Asher and Aryeh Kofsky, The Nusayr.-‘Alaw. Religion: An Enquiry into Its Theology and Liturgy (Leiden: Brill, 2002); Yaron Friedman, The Nusayr.-‘Alaw.s: An Introduction to the Religion, History and Identity of the Leading Minority in Syria (Leiden: Brill, 2010).

([9])Samuel Lyde (d. 1860), The Asian Mystery. Illustrated in the History, Religion, and Present State of the Ansaireeh or Nusairis of Syria (London: Longman, Green, Longman and Roberts, 1860),

سيستخدم مصطلح ” علوي ” عند مناقشة المجتمع وتاريخه بالمعنى العام، لكن مصطلح النصيري سيستخدم أيضاً من دون تحامل عند الإشارة بشكل أكثر دقة إلى عقائدها الدينية أو عند الاقتباس من المصادر الأولية. اكتسب مصطلح “النصيرية” بعض القبول في سوريا ولبنان عند استخدامه في سياق تاريخي؛ انظر محمد أحمد علي، العلويون في التاريخ: حقائق وأباطيل (بيروت: مؤسسة النور، 1997)، 259-61. في تركيا، حيث لا يخضع هذا المصطلح للمحرمات السياسية نفسها، فإنه يستخدم عادة لتمييز “العلويّة العربية” في هاتاي والمناطق المجاورة عن المذهب العلوي الأكثر انتشاراً في تركيا.

([10]) محمد أمين غالب البردويل الطويل (توفي في العام 1932)، تاريخ العلويين، الطبعة الثالثة (بيروت: دار الأندلس، 1979).

([11]) انظر: Etan Kohlberg, “Some Imamī- Shī‘ī Views of Taqīya,” Journal of the American Oriental Society 95 (1975): 395– 402; Friedman, Nusayrī- ‘Alawīs, 13– 14, 143– 47.

([12])Henry Maundrell (d. 1701), A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter, A.D. 1697 (Boston: Samuel Simpkins, 1836), 21.

([13]) حتى في العصر الحديث، غالباً ما يتميز العلويون بنطقهم لحرف القاف، وهو يلفظ كهمزة في معظم اللهجات السورية الأخرى.

([14]) انظر علي عباس حرفوش (توفي في العام 1981)، المغمورون القدامى في جبال اللاذقية (دمشق: دار الينابيع، 1996)؛ ديب علي حسن، أعلام من المذهب الجعفري (العلوي)، 3 مجلدات (بيروت: دار الساحل للتراث، 1997-2000)؛ علي محمد موسى، الإمام علي والعلويون: دراسة وتاريخ وتراجم (دمشق: دار الفتاة، 2002)؛ إميل عباس آل معروف، تاريخ العلويين في بلاد الشام: منذ فجر الإسلام إلى تاريخنا المعاصر خلال جميع العصور والدويلات التي مرّت على المنطقة العربية الإسلامية، 3 مجلدات (طرابلس: دار الأمل والسلام، 2013).

لتحميل الكتاب

تاريخ العلويين من حلب القرون الوسطى إلى الجمهورية التركية/ستيفان وينتر