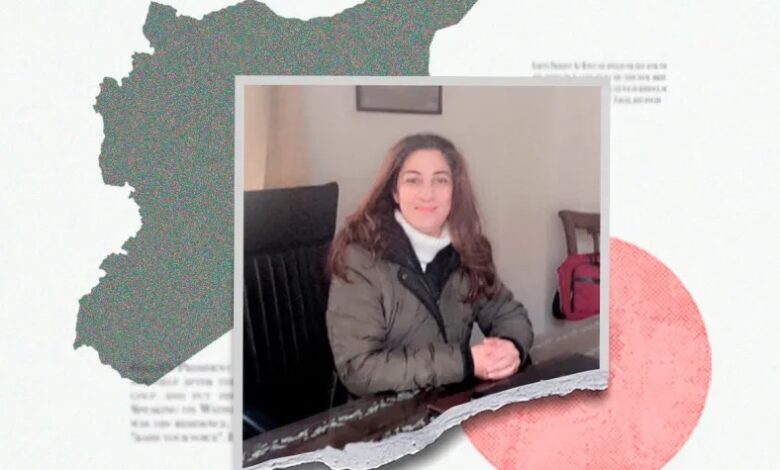

حوار| رهادة عبدوش: يجب الاستفادة من تجارب الآخرين لكن لا يمكن نسخها حرفيًا

تحديث 20 شباط 2025

تحظى مسألة العدالة الانتقالية بأهمية وحساسية كبيرتين في السياق السوري الراهن. فإغلاق الحقبة الأسدية السوداء، وإعادة السلم الأهلي، ووحدة المجتمع والمصالحة الداخلية، تتطلب إجراءات استثنائية تتجاوز قدرة مؤسسات العدالة “العادية”، وهو ما يجعل الحديث عن العدالة الانتقالية ملحة.

لكن كيف تستطيع سوريا تطبيق هذه الإجراءات في واقعها الراهن؟ ما الذي تحتاجه العدالة الانتقالية من الدولة والمجتمع؟ وما هي التجارب التي يمكن استلهامها؟ حول هذه الأسئلة وغيرها تجيبنا المحامية رهادة عبدوش.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف يمكن لسوريا اليوم أن تتبنى نموذجًا فعالًا لتحقيق العدالة دون السقوط في فوضى الانتقام أو إفلات الجناة من العقاب؟

لكل دولة خصوصيتها وطريقتها ومشاكلها التي يمكن حلها حسب المجتمع والمعطيات على الأرض، لذلك يمكن الاستفادة من تجارب الدول التي مرّت بالثورات أو الصراعات أو الحروب الأهلية، لكن لا يمكن العمل بطريقة واحدة أو العمل وفق تجربة محدّدة.

الحل في سوريا يحتاج عدة أساليب قد تختلف من مدينة إلى أخرى باختلاف المكونات وحسب درجة التورط في استخدام السلاح، وحسب المناصب كذلك.

التعويض المالي، المكاشفة، الاعتراف بالجرائم من قبل مناطق معينة ومعروفة بغض النظر عن طائفة ما، إعادة الأموال لأصحابها، إعادة العائلات إلى بيوتها أو تعويضهم بأماكن سكن كريمة، وعمل لائق ومحترم. والحوار على عدّة مستويات:

حوارات حقيقية بعيدة عن الإعلام والتسييس وبوجود مختصين بعلم المجتمع والنفس وبمفاهيم العدالة والقانون.

حوار بين النساء من مختلف المناطق التي شهدت اقتتالًا طائفيًا، وهن نساء عايشن ظروف الاعتقال والخطف والإخفاء، ويمكنهن شرح ما حدث معهنّ أيضًا بعيدًا عن الخوف من الفهم الخاطئ والضغط المجتمعي، ويمكن الخروج بتوصيات وأفكار وعرضها ودراستها.

حوار بين الشباب بعمر الـ 15-30 وهم الذين عانوا كأطفال وفهموا الأفكار بطريقتهم، يجب الحوار والإصغاء واستخراج التوصيات التي ستنتج عن تلك اللقاءات.

حوار بين المقاتلين من أطراف مختلفة وهؤلاء المقاتلون يمكن شرح تخوفاتهم وأفكارهم ودراستها، وهذا أيضًا سيخرج بأفكار جديدة يمكن فهمها وطرحها.

ثم جمع كل تلك الأفكار والتوصيات وإيصالها إلى لجنة الحوار الرسمية. هذه المرحلة ستحتاج وقتًا طويلًا ليبرز السؤال: هل ستنتظر أسر الضحايا وقتًا طويلًا لتأخذ حقّها، وهل يمكن هروب العديد من المتورطين بدماء الشعب السوري؟

هنا يجب العمل بشكل متوازٍ: الوصول إلى أسماء المتورّطين قبل وصول الناس إليهم، وإيداع المتورطين في السجون ريثما تنتهي عمليات التحقيق معهم، والبحث بالادعاءات الشخصية لتتم محاكمتهم وفق القانون، واستخدام المعايير الدولية في محاسبتهم.

هل تعتقدين أن سوريا ستحتاج إلى “لجنة حقيقة ومصالحة” على غرار جنوب إفريقيا، أم أن هناك حاجة لمحاكمات مباشرة؟

تحتاج سوريا للعمل على الشقين معًا، الحقيقة والمصالحة، بالتوازي مع المحاكمات لكن بعد التحقيق والإثبات من خلال الأدلة والشهود وعدم إغفال كبار القادة الذين أمروا واستباحوا البلاد وتاجروا بالشعب.

كيف يمكن معالجة مسألة “تورط قطاع كبير من المؤسسات المدنية والأمنية” في الانتهاكات، كما حدث في ألمانيا بعد سقوط النازية؟

يجب حماية الوثائق وهي في الحقيقة التي تحفظ الأدلة على ارتكاب الجرائم ومن هم المرتكبون وكيفية تورطهم، من أعطى الأمر وكيف تم التنفيذ وما هي الحدود التي نفذت ضمنها الأوامر، وهنا يجب الانتباه إلى أن القادة والمنفذين يعملون بطريقة تسلسلية واضحة وهذا ما تشير إليه الوثائق التي تم العثور عليها، فلا تخلو وثيقة من توقيع وشرح لأسباب الوفاة ووضع التاريخ، وهذا إن يدل على شيء فعلى إدراك المجرمين أهمية تبرئة أنفسهم (الآمر والمنفذ والطريقة).

تتبع الخرائط والمراسلات دليلًا هامًا على المجرمين، وهنا يجب الاستفادة من تجارب دول كثيرة مثل راوندا. وهنا يبرز دور الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في التحرك السريع لتأمين الأدلة، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاق رسمي مع سلطات الحكومة الانتقالية للعمل بشكل قانوني وشفاف داخل سوريا. الخرائط، المواقع، السجلات، والأدلة كافة.

في تقرير صدر مؤخرًا بعنوان “عقوبة الإعدام في القوانين السورية واستغلالها من قبل نظام الأسد للقضاء على معارضيه”، تم توثيق استخدام الإعدام كوسيلة سياسية لتصفية الخصوم. كيف ينسجم هذا مع تعريف الأمم المتحدة للقتل التعسفي والجرائم ضد الإنسانية؟

في سجون صيدنايا أظهرت الإعدامات أنها كانت لتصفية من تم تعذيبهم بطريقة وحشية، وما هذا الإعدام إلا لتغطية هذه الانتهاكات ضد الإنسان. وهذه العمليات من إعدام وإخفاء قسري لم تكن قرارات فردية، بل سياسة ممنهجة أشرفت عليها أعلى المستويات الأمنية والعسكرية في نظام الأسد. وتستوجب هذه الجرائم مساءلة قانونية دولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ومن جهتي أعتبر أن النظام الأسدي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب معًا لأنها ضد المدنيين والمقاتلين وليست جرائم إبادة جماعية أي ليست ضد مكون ما معين.

حيث تعرّف الجرائم ضد الإنسانية بأنها قتل المدنيين عمدًا أو إبادتهم أو تهجيرهم، أو أي أعمال غير إنسانية ترتكب ضدهم قبل الحرب أو خلالها، وكذلك أفعال الاضطهاد المرتكبة على أسس سياسية أو عنصرية أو دينية، وتختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية في حال عجز المحاكم الوطنية عن ملاحقتها.

وتعرّف المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، وأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة منها: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية، تعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها بدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية، تعمّد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع، وأخذ رهائن.

الترا سوريا