ماذا بعد غزو روسيا لأوكرانيا؟ -مقالات مختارة-

تحديث هذا الملف يومي، نضيف العديد من المقالات المهمة والمختارة التي تناولت الحدث. أنظر في الأسفل

من الذي يريد الحرب بايدن أم بوتين؟/ عبد الحميد صيام

تخيلوا معي للحظات أن انقلابا يساريا حدث في جمهورية المكسيك واستقرت الأمور لحكومة يسارية، وطلبت هذه الحكومة أن توقع اتفاقية دفاع مشترك مع الاتحاد الروسي خوفا من الجار الأكبر في الشمال فماذا سيحدث؟ وكيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ وهل ستقبل أن تنضم المكسيك إلى تحالف مع خصم استراتيجي مثل روسيا؟

هذا ليس سيناريو خياليا فقد حدث عدة مرات في أمريكا الوسطى والجنوبية، وفي كل مرة تقوم الولايات المتحدة بالتدخل عسكريا أو عن طريق إثارة الاضطرابات لإسقاط النظام اليساري. فقد كادت الولايات المتحدة أن تدخل حربا نووية عام 1962 عندما قام الاتحاد السوفييتي بنشر صواريخ نووية في كوبا ردا على محاولة الولايات المتحدة إسقاط نظام كاسترو فيما عرف بـ «خليج الخنازير» وانتهت الأزمة بسحب الصواريخ السوفييتية من كوبا والصواريخ الأمريكية من تركيا.

الولايات المتحدة أسقطت نظام سلفادور أليندي اليساري في تشيلي عام 1973، وغزت بنما عام 1989، وغزت جزيرة غرانادا في الكاريبي عام 1983 وأسقطت نظام موريس بيشوب، وأسقطت النظام المنتخب في الجمهورية الدومينيكية عام 1966 ونصبت ديكتاتورا دمويا هو خواكيم بالاغوير، وفي غواتيمالا أسقطت النظام المنتخب عام 1954 وكان آخر تدخلاتها بإسقاط إيفو موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا عام 2019 إلا أن الشعب هناك عاد وانتخب حزب موراليس مرة ثانية «وفرك بصلة في عين ترامب». ولا ننسى ما قامت به الإدارات الأمريكية في فنزويلا منذ انتخب هوغو شافيس عام 1999 وخلفه نيكولاس مادورو عام 2013 ومحاولات إسقاط النظام عن طريق الانقلابات العسكرية أو تدمير الاقتصاد أو دعم المعارضة أو كلها مجتمعة. فلماذا ليس من حق روسيا ألا تنزعج لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو لتطويق روسيا من كافة الجهات بالقوات العسكرية لأكثر من 30 دولة غالبيتها انضم إلى الحلف في العشرين سنة الماضية وآخرها مقدونيا الشمالية عام 2017؟ لماذا حلال على الولايات المتحدة التدخل في شؤون حديقتها الخلفية، كما تسميها، ولا يحق لروسيا أن تحمي أمنها بمنع أوكرانيا وجورجيا من الانضمام للناتو وكلتا الدولتان كانتا جزءا من الاتحاد السوفييتي لأزيد من 70 عاما وتضم كل منهما أقليات روسية كبيرة؟ أيجوز أن يكون هناك قانون للدول الغربية لحماية أمنها ولا ينطبق هذا القانون على غيرها من الدول الكبرى مثل روسيا والصين؟

الوضع الداخلي لبايدن وأسباب التصعيد

يمر بايدن هذه الأيام في أسوأ مرحلة منذ دخوله البيت الأبيض قبل عام كامل. وتشير استطلاعات الرأي الى أن نسبة غير الراضين عن أدائه ارتفعت إلى أعلى مستوياتها لتصل إلى 53.6% وأن نسبة الراضين عن أدائه لا تتجاوز 41% حيث ما فتئتت تنخفض منذ آب/أغسطس 2021 الماضي بعد هزيمة أفغانستان. لكن الأوضاع الداخلية أسوأ بكثير مما هو شائع، ولنراجع مجموعة قضايا:

– وصلت نسبة التضخم 7.5% وهي أعلى نسبة منذ أربعين سنة. وهذا ما يهم الأمريكي الذي كان يملأ خزان سيارته العادية بنحو 30 دولارا عليه أن يدفع الآن نحو 50 دولارا. لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والمحروقات والعقارات وغيرها. الناس تشكو من الغلاء غير المسبوق، وبايدن يتخبط ولا يعرف كيف يوقف ارتفاع الأسعار الذي أثر على الأسواق المالية حيث تشهد أسعار الأسهم هبوطا وصعودا يوميا.

– ما زالت جائحة كورونا ومتحوراتها منتشرة بشكل واسع وقد زاد عدد الوفيات عن 900000 شخص وهي أعلى نسبة في العالم قياسا لعدد السكان. لقد وصل بايدن البيت الأبيض وهو يرغي ويزبد مؤكدا أنه سيقضي على الوباء الذي تفاقم بسبب سياسات سلفه ترامب، كما أكد مرارا. لكن الوباء بعد سنة كاملة، ما زال منتشرا ولا تظهر في الأفق بوادر لاحتوائه.

– تقترب الانتخابات النصفية من موعدها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي تعتبر مرآة تعكس مدى رضى الناس عن الإدارة الحالية بعد سنتين تقريبا. ومن الواضح لبايدن والحزب الديمقراطي بقياداته الكلاسيكية أن الحزب سيتعرض لهزيمة قد تكون كبيرة. كما أن هناك العديد من المعطيات تشير إلى عودة الترامبية بقوة إن لم تكن بشخص ترامب فستكون بنماذج مستنسخة عنه قد تكون أكثر تطرفا وشعبوية.

لهذه الأسباب جميعا، إضافة إلى فضيحة أفغانستان وغيرها، يدق بايدن طبول الحرب ليحشد الشعب الأمريكي خلفه لأنه يواجه الخطر الروسي. ألا يذكرنا هذا بطبول جورج بوش وهو يحضر لغزو العراق وموجة الهستيريا التي كانت تتحدث عن الخطر الذي يمثله صدام حسين ونظامه وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى التي سيطلقها صدام ضد الحلفاء. سلسلة الشيطنة والهستيريا والافتراءات تتكرر من بلد تدخل 70 مرة في دول خارج حدوده لتغيير النظام.

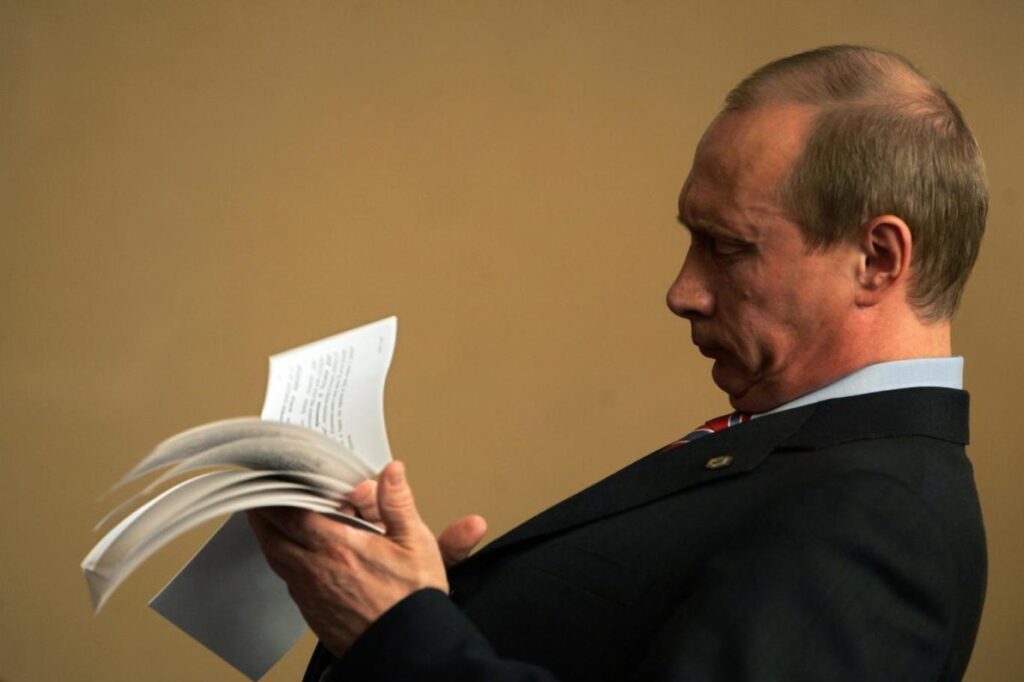

ماذا يريد بوتين؟

نختلف كثيرا مع الرئيس بوتين وسياساته في كثير من المسائل مثل موقفه من سوريا وعلاقته المميزة مع الكيان الصهيوني وغض الطرف عن الغارات الجوية التي يقوم بها الكيان على سوريا دون أي رد فعل روسي. نختلف مع دعمه للانقلابات العسكرية ومساندة دول الاستبداد والمنشقين مثل خليفة حفتر في ليبيا، وعسكر ميانمار والسودان، ونختلف معه في إرسال مرتزقة الفاغـنر إلى ليبيا وتشاد وغيرها. ونختلف معه في تمسكه باللجنة الرباعية حول تسوية القضية الفلسطينية التي ماتت وشبعت موتا ولم تحقق اللجنة إلا إعطاء غطاء لإسرائيل لابتلاع مزيد من الأرض ونقل مزيد من المستوطنين إلى قلب الأرض الفلسطينية وتهويد القدس، وخلق حقائق على الأرض تجعل إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أمرا مستحيلا. لكننا نتفق مع سياسة روسيا فيما يتعلق بالوقوف أمام البلطجة الأمريكية ومحاولات الهيمنة والاستفراد بالقرار الدولي وتكريس عالم القطب الواحد الذي تعرض للتراجع عام 2003 بعد فشل الولايات المتحدة اعتماد قرار في مجلس الأمن تأييدا لغزو العراق. ومنذ ذلك الوقت والولايات المتحدة تشهد انحدارا في مكانتها العالمية. كما برزت مجموعة قوى تبحث عن مكان لها في المنظومة الدولية من بينها الصين وروسيا ومجموعة دول بريكس التي تضم البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وتحول مجلس الأمن الدولي من آلية خاضعة لإملاءات الولايات المتحدة بين عامي 1990 و2003 إلى مجلس متعدد الأقطاب لا يتم اعتماد قرار إلا بالتوافق.

لقد أعاد بوتين منذ تولى قيادة البلاد عام 1999 لروسيا مكانتها ودورها بعد أن مرغ بوريس يلتسين هيبة البلاد في التراب، وكان الغرب سعيدا به وراضيا عن أدائه حتى ولو قصف مقر الدوما الروسي بقذائف الدبابات. عشرون سنة في الحكم، رغم كثير من التحفظات على آلية الانتخابات، إلا أن روسيا تعافت اقتصاديا وأصبحت لاعبا أساسيا على المستوى الدولي لا يمر قرار بدونها سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو إثيوبيا أو الصومال أو مالي أو ميانمار أو كوريا الشمالية.

لقد أحس بوتين أن حلف الناتو بدأ يقترب أكثر فأكثر من عنق روسيا بعد توسيع الحلف ليشمل دول البلطيق والبلقان وأوروبا الشرقية ولم يبق إلا جورجيا وأوكرانيا. إضافة إلى ذلك قامت الإدارة الأمريكية بنشر مزيد من القوات في الدول القريبة من روسيا مثل رومانيا وبولندا وإستونيا. وقام بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة بما في ذلك صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، وأنفق ما يزيد عن 700 مليون دولار لتحديث القدرات الدفاعية والتسليحية والبنى التحتية لأوكرانيا. من جهة أخرى أطلق بايدن حملة شيطنة ضد بوتين وراح يؤكد مرة وراء مرة أن غزو أوكرانيا بات وشيكا وراح يحدد مواعيد بدء الهجوم الروسي مع أن روسيا ما فتئت تنكر نيتها لغزو أوكرانيا. الرئيس الأوكراني، فلودمور زيلنيسكي، القادم من عالم الكوميديا، تنقصه الخبرة وقلة الحيلة وقد اتسمت سنواته الثلاث بفضائح الفساد ومحاباة الأقارب والأصدقاء وانخفضت شعبيته إلى أقل من 25 % بعد أن حصل في انتخابات 2019 على 73%. لقد سلم أمور أوكرانيا إلى الولايات المتحدة لتنصب الشرك للاتحاد الروسي، فإما أن يقع فيه ويتم إنهاكه عسكريا أو يتم فرض جزاءات قاسية ويتم إنهاكه اقتصاديا. وفي كلتا الحالتين، يجري ضرب الاتحاد الروسي إما عسكريا أو اقتصاديا أو بكليهما ثم ينتقلون للصين للاستفراد بها. لكن بوتين ثعلب السياسة الماكرة وخريج الكي جي بي، أوقعهم في شر أعمالهم فبدل الحرب الشاملة، اعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وقرر إرسال قوات حفظ سلام وإقامة قواعد عسكرية هناك. أي أنه تحكم في أوكرانيا دون أن يحتلها عسكريا وأصبح لديه الآن من أوراق التفاوض ما يجبر قيادات الناتو والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة أن تفاوض من موقع ضعف مضطرة أن تصل معه إلى اتفاقية أمنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف كل الأطراف لا طرف واحد.

محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

القدس العربي

—————————-

بوتين والغرب الأطلسي: هل يُعذر قيصر أنذرهم مراراً؟/ صبحي حديدي

لم يعد في البيت الأبيض رئيس أمريكي يدعى باراك أوباما، كي يفرك يديه ابتهاجاً بتوريط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستنقع الروسي؛ ولا رئيس خَلَف له يدعى دونالد ترامب، كي يغازل بوتين إلى درجة تسفيه الاستخبارات الأمريكية لصالح تأكيد مصداقية الكرملين؛ والذي في البيت الأبيض اليوم، جو بايدن، توهّم تسعير جولات جديدة من الحرب الباردة مع روسيا عبر مناوشات سيبرانية وتنويع العقوبات الاقتصادية، وتغافل (إذْ لا يعقل أنه، وهو رئيس القوّة الكونية الأعظم، قد غفل أو جهل) أنّ ما جمعته عواصف تفكيك الاتحاد السوفييتي في جعبة بوتين، القيصري النزوع والإمبراطوري الأهواء، يصعب أن تذروه رياح خفيفة عابرة، في جورجيا أو شبه جزيرة القرم أو سوريا، فكيف بألعاب الهواة في الحلف الأطلسي على الحدود الأوكرانية ـ الروسية.

في عبارة أخرى، ومنذ أن قبض على مقاليد السلطة في روسيا ما بعد بوريس يلتسين، ثمّ أحكم القبضة عبر مسرحية تبادل الرئاسة مع تابعه ديمتري مدفيديف، وصولاً إلى تنظيم استفتاء يبقيه في هرم السلطة الأعلى حتى عام 2036؛ لم يتكلف بوتين عناء تمويه مقاصده في توطيد مواقع روسيا الجيو-سياسة على الخريطة العالمية: عبر التدخل العسكري المباشر في كوسوفو وجورجيا والقرم وسوريا وأوكرانيا اليوم، وغير المباشر (في استخدام مرتزقة «فاغنر») حيثما توجّب ذلك في أربع رياح الأرض؛ فضلاً عن اختراق الأنظمة المعلوماتية هنا وهناك، ابتداء من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورعاية الفساد والاستبداد أينما اقتضت مصالح روسيا، ولا غضاضة في غمرة هذه الخيارات وسواها أن تلقى المافيات الروسية ما تحتاج إليه من عناية استخباراتية وأمنية وتشريعية…

وليس جديداً أن يُشار إلى تمتّع بوتين بشعبية لا يُستهان بها في الأوساط الروسية الشعبوية، أو تلك القوموية (بمعنى النزوعات المتشددة والانعزالية) وفئات الانصياع الأعمى لخطّ الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية (كما يدري وضعه، في أذهان هؤلاء، ضمن مواجهة مستعصية مع الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية)؛ ولن يكون جديداً، بالتالي، التفاف شرائح واسعة من الروس خارج هذه الفئات (مثل بقايا الشيوعيين السوفييت، اللينيين والستالينيين على حدّ سواء) خلف الحرب التي يزمع بوتين إشعالها في أوكرانيا، من منطلقات نوستالجية لا تبدأ فقط من الإمبراطورة كاترين أواسط القرن الثامن عشر، ولا تنتهي عند إعادة تعمير مناطق واسعة في أوكرانيا بإشراف رفيق سوفييتي يدعى ليونيد بريجنيف في أعقاب الحرب العالمية الثانية. قد يختلف هؤلاء مع بوتين وأجهزته في كلّ ما يتصل بالعيش والضنك الاجتماعي والاقتصادي والحريات السياسية ومافيات الفساد، وقد يهتفون ضدّه في التظاهرات التي يحرّكها سياسي صريح المعارضة مثل ألكسي نافالني؛ لكنهم اليوم سعداء بما يفعل بوتين في أوكرانيا، ومؤيدون له، بل لعلّ بعضهم يهتف بحياة ستالين (الذي ينسب إليه التاريخ المسؤولية عن فناء قرابة 3,9 مليون فلاح أوكراني) في ذروة الحماس لمعاقبة كييف.

وفي الخلفية الاجتماعية ـ الإيديولوجية، كانت وما تزال تحتدم في روسيا معركة داخلية حامية الوطيس، عابرة للتلاوين السياسية والتنظيمية، وقادرة حتى على تحييد صراعات الفساد واقتسام الثروات وشبكات الولاء؛ تدور بين استقطابين عملاقين تتمحور من حولهما وتلتقي فيهما، أو على النقيض منهما، جملة التيارات الليبرالية الكلاسيكية والـ»نيو ـ ليبرالية» والشيوعية والاشتراكية الإصلاحية و«اشتراكية السوق» والنزعات القومية المعتدلة أو تلك المتطرفة. وكانت المعركة تصنع كلّ يوم، وتُبلور أكثر فأكثر، تيّارين مركزيين باتا جزءاً لا يتجزأ من الفسيفساء المعقدة التي رسمت قسمات روسيا ما بعد الحرب الباردة: الاستقطاب الاستغرابي (نسبة إلى الغرب والتواريخ المشتركة والأواصر الثقافية والدينية مع روسيا القياصرة)؛ والاستقطاب الأورو ـ آسيوي (نسبة إلى موقع روسيا الفريد على التخوم الحاسمة لقارّتين شهدتا وتشهدان أعمق الصراعات الحضارية على مرّ التاريخ). وهذا سجال يعود إلى القرن السابع عشر زمن القيصر بطرس الأكبر، لكنه لا يكفّ عن احتلال أفئدة الروس، قبل عقولهم في الواقع، كلما اندلع نزاع يمسّ هوية روسيا وشخصيتها الحضارية والتاريخية؛ كما هي الحال هذه الأيام، بصدد أوكرانيا والغرب والحلف الأطلسي.

ليس مدهشاً، في المقابل، أن يجد بوتين شرائح مناصرة له في قلب مجتمعات غربية ولدى ساسة في أنظمة ديمقراطية، على غرار ما يتمتع به من تأييد لدى ثلاثة على الأقلّ من المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا العام: زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين، الزعيم الجديد لليمين العنصري الفاشي إريك زيمور، وزعيم تيار «فرنسا الأبية» اليساري جان – لوك ملنشون. أسبابهم تتفاوت بالطبع، غير أنّ المرء لا يعدم ذريعة «السيادة الوطنية» لدى الأولى، والكنيسة المسيحية لدى الثاني، ومقارعة الإمبريالية لدى الثالث. بعض أوساط اليسار الأمريكي تعتمد، بدورها، الذريعة الأخيرة الأردأ من حيث التغطية الإيديولوجية العامة والتعميمية؛ لكنها، عند تبرير جرائم بوتين في جورجيا والقرم وسوريا وأوكرانيا، تفعّل مكاسب محاربة «الإرهاب» كما تزعم أنّ التدخل العسكري الروسي حقّقها تارة، أو التمييز تارة أخرى بين حقّ تقرير المصير مقابل وحدة الأراضي الوطنية، على غرار منطقتَيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين اللتين اعترف بوتين باستقلالهما عن أوكرانيا.

ليس أقلّ جدارة بالتذكير سابقة الشيشان، وتلك بدورها كانت جولة اجتياح بدأ بتدخل خارجي، مع فارق أنّ واشنطن وغالبية أعضاء الحلف الأطلسي كانوا، ساعة الغزو بالضبط، يحتفلون بالرئيس الروسي الأسبق يلتسين، ضيفاً عزيزاً مكرّماً في قمة هاليفاكس لعمالقة الكون السبعة. من جانبها كانت تقارير الصليب الأحمر الدولي تفيد، رسمياً، بعدم وجود أي أسير شيشاني في قبضة الجيش الروسي، ليس لأيّ اعتبار آخر سوى أنّ هذا الجيش لا يعترف بتسمية كهذه! أمّا في ميادين الاجتياح، فقد كان الجيش الروسي يعيد إنتاج حلقات العنف ذاتها التي حكمت علاقة السلطة المركزية الروسية بالشيشان طيلة عقد التسعينيات؛ الأمر الذي سوف يُعاد إنتاجه، أكثر وحشية وعنفاً، على يد بوتين وجنرالاته، أواخر القرن المنصرم.

وقبل وقت غير بعيد توفّر تصريح شهير، عالي البلاغة والجسارة، يصف أوضاع الرئاسة الروسية هكذا: «رائحة احتضار الكرملين، ممتزجة بجنون سيّده، تفوح من هذه القرارات العجيبة» قال بوريس نمتسوف الذي كان قبيل التصريح عضواً بارزاً في «الحلقة الإصلاحية» الضيّقة المحيطة بشخص يلتسين إحاطة السوار بالمعصم. قبله كان غينادي زيوغانوف، زعيم الحزب الشيوعي الروسي ورئيس كتلته في الدوما، قد اقتبس فيودور دستويفسكي ليصف الكرملين: «ستّة رؤساء وزارة في 18 شهراً… ألسنا بالفعل في بيت مجانين؟». ليس تماماً، إذا شاء المرء الركون إلى حدّ أدنى من الإنصاف، وليس أيضاً لأنّ حزب زيوغانوف بارك اعتراف بوتين بالانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك، وانضمّ بالتالي إلى ركب سياسات بوتين الأوكرانية، بل اعتنق حرفياً خطاب الكرملين الرسمي الذي يقول إنّ سبب الأزمة الراهنة هو عزم «القوى الفاشية» في كييف على تنظيم مذبحة في منطقة دونباس بحقّ المواطنين الروس هناك.

لا هو بيت مجانين، إذن، ولا سيّده بمجنون؛ والأحرى، بل الأبسط في الواقع، هو استذكار العنصر الذي قد يكون الأبرز في عقلية بوتين الجيو ـ سياسية، وفي البنية الطاغية على مركّب شخصيته النفسية، أي النزوع الإمبراطوري/ القيصري إلى إحياء روسيا العظمى. ليس كيفما اتفق، للإنصاف هنا أيضاً، بل لأنّ جرائم سيّد الكرملين في كوسوفو والشيشان وجورجيا وشبه جزيرة القرم وسوريا وأوكرانيا ارتُكبت عن سابق قصد وتصميم؛ حتى أنّ التساؤل المشروع يقول: خلال جولاته مع الغرب الأطلسي، هل يُعذر قيصر أنذرهم، مراراً وتكراراً!

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

القدس العربي

—————————-

أوكرانيا: حرب من القرن الماضي بتوقيت غوغل!

شرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب طويل الاثنين الماضي، أن أوكرانيا ليست سوى جزء تاريخي وجغرافي من روسيا.

قدّم الخطاب أيضا عناصر «مظلومية» تاريخية روسيّة منها نسبة تشكيل أوكرانيا نفسها إلى روسيا، وانفصال الجمهوريات السوفييتية السابقة بعد انهيار الاتحاد، كما قدّم تصوّره لسلسلة من الأحداث يحمّل فيها النخب السياسية الأوكرانية، بعد ثورة 2014 الشعبية مسؤولية تنكّرها لكرم روسيا المستمر، و«انهيار الاقتصاد» والفساد، وارتكاب فظائع، وكبت حرية التعبير، والعمالة للأجانب الغربيين، ودعم «التنظيمات الإسلامية المتطرفة» والتخطيط لحيازة سلاح نووي.

يعيد بوتين تركيب الأحداث التاريخية بقصد «تصحيح» الماضي، والانتقام لمظلومية، ويرسم وقائع شديدة التناقض والتنافر بطريقة الأبيض والأسود بحيث يحقّ للقومية الروسيّة استعادة ما كان لها، فيما يعتبر الطموح القومي الأوكراني «نازية» وهو ما لخّصه كاريكاتور أوكراني بإظهار الزعيم الألماني أدولف هتلر وهو يرحّب ببوتين.

على الطريقة التي تمتّ إلى أدبيات الدعاية السياسية «البروباغاندا» الموروثة من القرن الماضي، قام الإعلام الرسمي الروسيّ بالتعامل مع الحدث الأوكراني، بداية، مع قرار نقل سكان المناطق الشرقيّة الأوكرانية باتجاه روسيا، والحديث عن «إبادة جماعية» تقوم بها أوكرانيا للروس، وإظهار أن ما يحصل هناك هو اعتداء تقوم به أوكرانيا وليس تحشيدا عسكريا روسيا يتجهز للانقضاض على البلد المجاور.

في خطابه الأخير، أمس الخميس، الذي أعلن بوتين فيه الحرب على أوكرانيا مسميا ذلك «عملية عسكرية خاصة» لنزع سلاح الدولة الأوكرانية، والقضاء على «النازيين» ظهر بوتين على الطاولة نفسها وبالبدلة نفسها التي ألقى فيها خطاب يوم الاثنين، كما أن تدقيق الخبراء الالكترونيين في شرائط الفيديو التي نشرها الإعلام الروسي لطلب القادة الانفصاليين الدعم من روسيا الأربعاء 23 شباط/فبراير، أظهر أن التواقيع كانت من اليوم الذي سبقه.

من المثير أيضا أن الجهة التي كشفت بدء الحرب كان محرّك البحث العملاق «غوغل» الذي أظهر تحرّكات أرتال عسكرية بخطوط حمر تشير إلى «تكدس مروري» وقد تزايدت هذه الخطوط الحمر مع تزايد قوافل النازحين واللاجئين الهاربين من كييف إلى الغرب، أو المتجهين إلى بولندا ودول الجوار.

ما لبثت المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أن بدأت، من كل مكان، بنقل وقائع الحرب لحظة بلحظة، فرأى المتابعون طفلا في فندق في مدينة خاركيف يعزف البيانو فيما تدخل الدبابات الروسية إلى المدينة، وأظهر شريط فيديو لأحد حراس الحدود الأوكرانيين عربات عسكريات روسية تدخل البلاد من شبه جزيرة القرم، وتابع آخرون نشر فيديوهات تظهر دخانا متطايرا وحرائق بعد وقوع الهجمات مباشرة، وبدأ إعلاميون روس ونشطاء بوضع إشارة مربع أسود للتدليل على رفضهم للحرب.

رغم محاولة السلطات الروسية السيطرة على الواقع الافتراضي عبر حرب سيبرانية مرافقة للغزو العسكري التقليدي لأوكرانيا، فإن أجهزة التصوير في الهواتف المحمولة، والمواقع الالكترونية، والأقمار الصناعية، والأشخاص العاديين الذين يشاركون من كل مكان عمليا في نقل الأحداث والتعليق عليها، يخلق مفارقة كبيرة بين هجوم يبدو استكمالا للحربين العالميتين في القرن الماضي، وبين مشاركة الملايين في تلك الحرب من خلال الوسائل الحديثة التي قدمها الانترنت وتقنيات الهاتف المحمول.

الأمر المتوقع هو أن الحرب ستجر معها الكثير من الخراب والآلام ونزف الدماء، لكن نتائج اصطدام أوهام الماضي بوقائع الحاضر سيكون من الصعب توقعها.

القدس العربي

———————————-

بوليتكو: إدارة بايدن لم تفهم طريقة تفكير بوتين واعتقدت أنها ستغير سلوكه بالعقوبات والدبلوماسية

إبراهيم درويش

نشرموقع “بوليتكو” تحليلا لناحال توسي قالت فيه إن الرئيس جوي بايدن وفريقه اعتقدوا أنهم يستطيعون التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن حساباتهم كانت خاطئة بشكل قاتل. وقالت إن الرئيس جوي بايدن لم يخف على مدى العقدين الماضيين مقته وعدم ثقته بالرئيس بوتين، بل وزعم مرة أن الأخير لا روح له. لكن بايدن حاول منذ العام الماضي التعامل بعقلانية مع بوتين ذو العينين الفولاذيتين. وعندما التقى بايدن ببوتين في جنيف في حزيران/يونيو نصحه بوقف عدوانه على أوكرانيا والتوقف عن الهجمات الإلكترونية لأن هذه يضر “بمصداقيته الدولية”.

وفي كانون الأول/ديسمبر عندما كان بوتين يحشد قواته على الحدود الأوكرانية التي غزاها في عام 2014، دفعه بايدن بخفض التوتر و “العودة للمسار الدبلوماسي”. وفي بداية الشهر الحالي حذره من غزو أوكرانيا لأنه “سيؤدي لمعاناة إنسانية واسعة ويشوه موقف روسيا”. ولم تنفع كل هذه المحاولات لأن بوتين أثبت بغزوه أوكرانيا يوم الخميس أنه يتعامل مع العالم ومصالحه بطريقة مختلفة، وبدا عصيا على كل وسائل الدبلوماسية التقليدية والردع. ولم تنفع مناشدات بايدن لذات بوتين الجيوسياسية: لا التهديد بالعقوبات ونشر قوات في دول حلف الناتو أو دعم أوكرانيا بالأسلحة ولا المناشدات العاطفية وانتشار المعاناة الإنسانية، الشجب ولا حتى تماسك المواقف بين أمريكا وحلفائها.

كما ولم ينجح أسلوب إدارة بايدن بنشر ما تعرفه من معلومات أمنية عن خطط وتحركات روسيا. ولم ينشر بايدن قوات في أوكرانيا والتي كانت كفيلة بتغيير خطط بوتين. وبالنسبة لبايدن وفريقه، فقد كان الغزو لحظة إحباط عميقة. فقد فشلت إدارة بايدن في استراتيجية منع الغزو حتى عندما تكيفت مع مواقف بوتين العنيدة.

ومن هنا فالهجوم على أوكرانيا يحمل مخاطر حرب واسعة في أوروبا وتحمل كل العلامات السيئة للإدارة التي ستحد من قدرتها للتركيز على أولوياتها الاخرى وتحديدا، ما تمثله الصين من تحد. وزاد بايدن يوم الخميس من جهوده وفرض عقوبات واسعة على روسيا ونشر مزيدا من القوات في مناطق الناتو ووعد بمضاعفة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على وحدة الحلفاء. وحذر من الثمن الفادح الذي ستدفعه روسيا بهجومها على أوكرانيا “وسنتأكد من تحول بوتين إلى منبوذ على المسرح الدولي”. ونفى بايدن أنه لا يعرف تفكير بوتين بالكامل “لم أقلل ابدا منه”، إلا أن أنصار الرئيس الأشداء يخالفونه في هذا الرأي.

فعندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض أعلن وفريقه عن رغبة بعلاقة “مستقرة” مع موسكو والتعامل في قضايا الأسلحة النووية والتغيرات المناخية والإختلاف معها عندما لا تتوافق مصالح البلدين. وكجزء من استراتيجية الإدارة عن روسيا، فرضت عقوبات عليها لتدخلها السابق في الإنتخابات الأمريكية وأعلنت عن قمة بين بايدن وبوتين، مع تأكيدها على أن الأولوية الكبرى لأمريكا في عهد بايدن ستكون الصين. وقرر بايدن تخفيف العقوبات على ألمانيا وروسيا بسبب خط الغاز نورد ستريم2 وهو ما فسره الصقور بأنه ضعف امام بوتين. وخشي الكثير من العاملين في إدارة بايدن، وعدد منهم جاءوا من إدارة باراك أوباما أن الرئيس وفريقه ساذجين. ففي إدارة أوباما بدأ بوتين باستخدام طرقه الخفية وضم القرم عام 2014، لكن أوباما وفريقه لم يعرفوا المدى الذي سيذهبون فيه لتصعيد المواجهة مع روسيا وقاوموا فكرة إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

وحذر المراقبون للشأن الروسي إدارة بايدن من فكرة قدرتها على التحكم ببايدن والتعامل الدبلوماسي بناء على فكرة “واحدة بواحدة”. وفي العام الماضي نقل الموقع عن السفير الأمريكي السابق في موسكو مايكل ماكفول، الذي علق على حزمة العقوبات التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية عقابا لروسيا على تصرفاتها السابقة على أمل أن تكون الأخيرة، قوله: “أشك بأنه بوتين سيمضي مع هذا الإستراتيجية” و “أحبوا أم كرهوا، فبوتين سيكون جزءا من سياسة بايدن الخارجية في السنوات الأربع المقبلة”.

وفي الحقيقة لم تختف روسيا من عناوين الأخبار. وفي الربيع الماضي علق ماكفول عن حشد روسي على الحدود الروسية، مع أن هذا التحرك لم يقلق الإدارة. وفي نفس الوقت استمرت الهجمات السبرانية من الأراضي الروسية، بما فيها هجوم شل وبشكل مؤقت عمل أنبوب للطاقة مهم في أمريكا. وآخر استهدف بعد أسابيع من لقاء بايدن ببوتين عددا من الشركات الأمريكية. ولم تتجاهل إدارة بايدن هذه الهجمات ولكنها حاولت اللجوء إلى الدبلوماسية الهادئة وتحذير الروس وإصدار اتهامات ضد مجرمين سبرانيين لهم علاقة بها. ونجحت حيث سحبت روسيا الكثير من قواتها وتوقفت جماعة إلكترونية “أر إي فيل” عن العمل.

وفي الخريف الماضي بدأ بوتين بحشد قواته على الحدود مع أوكرانيا، وبأعداد مثيرة للقلق. وحثت الإدارة بوتين وبهدوء التراجع ثم بدأت بالحديث مباشرة مع روسيا وأشركت حلفاءها في اوروبا وغيرهم لإظهار الجبهة الموحدة ضد موسكو. ولم تكن مهمة سهلة، فقد خافت عدة دول أوروبية إغضاب روسيا بسبب اعتمادها على الطاقة. ولكن إدارة بايدن بدأت بنشر ما جمعته من معلومات استخباراتية عن التحركات الروسية لإظهار خطورة الوضع. كما ونشر بايدن مزيدا من القوات في أوروبا لمنع انتشار التهديد من أوكرانيا.

وكانت النتيجة، هي اتفاق الولايات المتحدة وأوروبا على حزمة واسعة من العقوبات جاهزة حالة غزا بوتين أوكرانيا، بل وانضمت دول آسيوية مثل اليابان إلى التحركات. وفي الوقت نفسه ظل المبعوثين الروس يتحدثون عن المسار الدبلوماسي للأزمة، مع أنهم حاولوا التضليل وكذبوا في مرات. ولو كان الردع هو الهدف، فقد فشل. وفي بداية الأسبوع اعترف بوتين بمناطق يتحكم بها الإنفصاليون ثم صعد بإرسال القوات إلى داخل أوكرانيا.

ويرى المسؤولون الأمريكيون الحاليون والسابقون أن الإدارة لم يكن لديها ما يمكن عمله لوقف بوتين عن تحركاته، وبخاصة بعدما عبر عن نواياه، بل واعتبر أوكرانيا بلدا مزيفا. وهذا جزء من المبررات التي قدمها إضافة لمخاوفه من توسع الناتو. وفي نفس الوقت راقب بوتين الأنظمة، التي نجت من العقوبات الغربية مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، وأحيانا ساعدها. فهذه الأساليب عادة ما تقدم نتائج مزيجة، ومن غير المحتمل ألا تنجح مع روسيا. ويؤمن بوتين بالقوة الصلبة لتغير النظام الدولي. وتقول إيلين فاركاس، المسؤولة السابقة في البنتاغون “من الصعب مواجهة عقلية إمبريالية انتقامية” و “لا يستمع بوتين إلا للقوة وفي هذه المرحلة القوة العسكرية”. وقال هيذر كونلي، التي عملت في وزارة الخارجية أثناء إدارة جورج دبليو بوش إن فريق قام بعمل جيد لكنها تحسرت من أفعال بوتين. و “لعبت الإدارة بقواعد الدبلوماسية والتصعيد” “إلا أن بوتين لم يؤمن أبدا بهذه القواعد إلا في حالة قبول الغرب بمطالبه. ولست متأكدة من أن قبول الغرب لمطالبه كان سيمنع ما نراه اليوم”. وهناك البعض رأى أن تحركات ما كانت كفيلة بتغيير موقف بوتين مثل رؤية قوات أمريكية في أوكرانيا، إلا أن هذا مستبعد لموقف واضح من بايدن الذي لا يؤمن بتدخل الولايات المتحدة في الخارج.

وبعد وصول بايدن وفريقه إلى السلطة ورثوا سياسة خارجية مشتتة، بشكل عقد من مهمتهم. وحاول الرئيس السابق دونالد ترامب الحصول على خدمات من بوتين وعارض محاولات الكونغرس فرض عقوبات على روسيا. وقضت الإدارة الأشهر الأولى في الحكم لإصلاح العلاقات التي تدهورت مع ألمانيا وفرنسا. كما أن أي محاولة للضغط على روسيا كان كفيلا برفع أسعار الغاز والنفط وهو ما لم يكن بايدن يريده.

وتقول ألينا بولياكوفا، من مركز تحليل السياسات الاوروبية “كانت هناك مخاطرة لمنح أولوية (لأوكرانيا) على حساب السياسة المحلية، وأحترمهم لهذا القرار” و “يتخذ القرار الصائب وسيكلفه كثيرا” عن بايدن. وفي الوقت الحالي يشعر بوتين بأن الوقت معه، فهو يخطط للبقاء في السلطة بعد خروج بايدن، وأن الجبهة الحالية في أوروبا قد تتداعى عندما تشعر بضغط العقوبات عليها. ويعني استمرار الازمة الأوكرانية صعوبة التركيز على التحديات الدولية الأخرى مثل الصين. ويزعم المسؤولون الأمريكيون أنهم قادرون على التعامل مع أزمتين، أي روسيا والصين، إلا أن توسع العنف في أوكرانيا إلى أوروبا فلن تكون واشنطن قادرة على احتواء أزمة مستمرة علاوة للتركيز على الصين.

———————–

أوكرانيا بوابة لسياسة صينية جديدة/ مهند الحاج علي

بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا وتبعاته في السياسة الدولية، تتجه عيون كثيرة إلى تايوان الشبيهة في حالتها كمحمية غربية ما زالت تابعة سيادياً للصين، مثلها مثل هونغ كونغ. ذاك أن امتحان هذه الحرب الروسية، وحجم الرد الغربي عليها، عسكرياً واقتصادياً، وجديته، قد ينعكس على مقاربة الصين التحديات الأمنية الشائكة في جنوب شرقي آسيا، وتحديداً تايوان.

لكن ما هو الموقف الصيني وكيف قد يتطور مع تطور الأزمة؟

تُحاول الصين في سياستها الخارجية التركيز على مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية للدول، لهذا وحين حصل الغزو الروسي لأوكرانيا، ركزت الإدارة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون على هذه المقاربة وأسسها لإحراج بكين أو حضها على موقف مُغاير. مثلاً، ألمح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى هذا المبدأ، متحدثاً عن “فرصة” لاستخدام الصين نفوذها مع روسيا لوقف الغزو.

ولكن أيضاً، لدى بكين اهتمام بعدم الدخول في صدام مع أوروبا والولايات المتحدة، وفي الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع روسيا. وبالتالي فإن موقفها من الغزو الروسي سيُحتم عليها الخروج عن المألوف في مقاربة السياسة الخارجية، علاوة على احراجها في العلاقة مع شركائها التجاريين. الصين الشريكة التجارية الأولى لأوكرانيا منذ عام 2019، وحلت مكان الاتحاد الروسي، وبلغ حجم التبادل التجاري 19 مليار دولار أميركي العام الماضي، علاوة على أخذها قروضاً صينية لتعزيز البنى التحتية للبلاد.

والمفارقة أن الرئيس الأوكراني الحالي فلوديمير زيلينسكي كان يُعوّل على هذه العلاقة والشراكة الاستراتيجية مع الصين، وطالب نظيره الصيني بأن تكون أوكرانيا جسراً لعالم الأعمال الصيني الى أوروبا.

لكن رفض الصين توصيف الغزو الروسي باسمه، ودفاعها عن موسكو وهجومها على القوى الغربية، لن يترك مجالاً لعلاقات استراتيجية مع أوكرانيا مستقبلاً، في حال عودة السيادة لاحقاً. وعدم محاولة الصين إيجاد توازن بين روسيا، من جهة، وبين شركائها التجاريين الكبار في أوروبا والولايات المتحدة، من جهة ثانية، قد يحمل انعكاسات اقتصادية، سيما أن إدارة الرئيس جو بايدن تضع احتواء الصين في صلب أولوياتها للسياسة الخارجية.

ولكن هناك أيضاً في التجربة الروسية اليوم، دروساً مستقبلية للصين. كم سيكون تأثير العقوبات الغربية في روسيا؟ وكيف ستنعكس محاولات عزل روسيا على العلاقات بين بكين وموسكو في ظل اعتماد متزايد عليها، تماماً كما حصل مع ايران خلال فترة حملة الضغوط القصوى الأميركية. كانت ايران خلال السنوات الماضية تعتمد على التعامل مع الصين، نفطياً، كحبل نجاة من العقوبات، وبالتالي علينا توقع اعتماد روسي أكبر على بكين، وربما تقارب وتنسيق مختلفين نوعياً.

في المحصلة، الأرجح أن لا تغزو الصين تايوان لأسباب على ارتباط بحاجتها لمواصلة النمو اقتصادياً وتعزيز علاقاتها التجارية مع العالم. ومثل هذه المقاربة لا تستوي مع عقوبات ومواجهة عسكرية. لا حاجة لذلك الآن. لكن الأهم من تايوان أننا أمام تشكل تحالف لصيق بالصين وأكثر اعتماداً عليها، اقتصادياً وسياسياً، وأمام خيارات مغايرة بالسياسة الخارجية الصينية (مهاجمة الغرب والتقارب مع روسيا، مقارنة بموقفها المحايد من حربها في جورجيا عام 2008).

وهذا الفرز السياسي بين القوى المختلفة مع العنف المرافق له، يجترح عالماً جديداً بتوازنات مختلفة وقد تصلنا ارتداداته في هذه المنطقة المنهكة والمثقلة بالنزاعات، أسرع مما نعتقد.

المدن

————————–

حين يصحح بوتين أخطاء لينين/ ساطع نور الدين

الفارق بسيط بين ان يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد إجتاح اوكرانيا لكي يصفي حسابه مع لينين وستالين ويصحح الأخطاء السوفياتية الاولى، أو لكي يحذو حذو هتلر الذي أشعل حرباً عالمية إنتقاما من الذين هزموا المانيا في الحرب العالمية الاولى؟

الفرصة سانحة والظرف مناسب لكلا الاحتمالين، لكن “الحتمية التاريخية” التي يناقضها بوتين ويعمل ضدها، لن تؤدي إلا الى النتيجة التي توخاها لينين، قبل أكثر من مائة عام، والتي ذهب ضحيتها هتلر بعده بأقل من ثلاثين سنة.

ما زال الرئيس الروسي الراهن مقيماً هناك، ينتمي الى النصف الاول من القرن الماضي. وهذا ما يؤكده ويشرحه بنفسه وبالتفصيل الممل في جميع خطاباته وتصريحاته المطولة، لاسيما خطابه التلفزيوني الاخير مساء الاربعاء الذي كاد يتلبس فيه شيطان الزعيم النازي، عندما إختتم كلامه بالقول: “عسى أن يكون الجميع قد سمع ما قلته جيدا”.

لن تخرج أوكرانيا من الغزو الروسي كدولة مستقلة، ذات سيادة. وقد لا تبقى دولة موحدة. لن يتوقف بوتين قبل ان يحقق لائحة أهدافه الاوكرانية المحددة، والتي تعيد الى الاذهان ذكريات حروب القرن الماضي، وهي تبدأ من نزع سلاح الدولة الاوكرانية واسقاط حكم النازيين الجدد في كييف، واعلان الحياد التام لاوكرانيا..وصولا الى الهدف غير المعلن وهي ضم الاراضي الأوكرانية، التي يجري تحريرها الآن، الى روسيا مجدداً ، كما كان عليه الحال قبل الثورة الشيوعية عندما كانت أوكرانيا ريفاً روسياً وشعبها في خدمة القياصرة الروس.

وهو مخطط سهل جدا. يمكن إنجازه خلال ايام او اسابيع لا أكثر، ليس بسبب عدم تكافؤ موازين القوى العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل بسبب عدم تكافؤ ميزان العصبية الوطنية التي تحرك البلدين والشعبين، وعدم تفاعل الغرب، أو حتى تورطه في الغزو الروسي، الذي علِم حلف شمال الاطلسي بتفاصيله ، قبل ان يطلع عليه الروس أنفسهم..وهو ما يوحي بأن الحلف الذي تصدع وكان على وشك حلّ نفسه في عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، لم يعد يتمتع بترف الانجرار الى حرب باردة جديدة مع الكرملين، ومن أجل بلد كان بمثابة حديقة خلفية لروسيا.

لكن بوتين، على الاقل في الاسابيع الاولى من الغزو، لن يسمح لحلف شمالي الاطلسي بتفادي استدراجه الى حرب بادرة جديدة، ولن يسلم بان يستخدم الحلف سلاح العقوبات السياسي والاقتصادي الجارح ، من دون رد عسكري قاس، خارج الحدود اوكرانيا التي يسارع للسيطرة عليه وتغيير خريطتها السياسية وهويتها الوطنية. على جدول اعمال الكرملين أهداف أخرى، ودول عديدة تمردت على الهيمنة الروسية، وأنزاحت نحو الغرب، تترقب دخول القوات الروسية الطامحة الى استعادة الجغرافيا السوفياتية، من دون النظرية الشيوعية.

دفاعاً عن هذه الدول، سيضطر حلف الاطلسي الى القتال، بغير سلاح العقوبات وحده، وسيحاول أن يتحدى الانذار الصريح الذي وجهه بوتين في خطاب الغزو مساء الاربعاء. لكن الدافع الغربي الى تلك المعركة سيكون أضعف بما لا يقاس من دوافع الروس لاستعادة أمجادهم الامبراطورية الماضية، وللسير خلف زعيمهم الحالي الذي إنتشلهم، حرفيا، من الجوع والفقر والذل، ولو بواسطة أجهزة أمنية وعسكرية نموذجية في إستبدادها وفي سمعتها العالمية المشينة، وفي تحالفاتها المخزية التي يتقدمها الطاغية البيلوروسي الكسندر لوكاتشينكو، والسوري بشار الاسد..

لهذه الحملة العسكرية الروسية التي تشبه حملات القياصرة في القرن التاسع عشر، ثمن باهظ على الاوكرانيين وحدهم، دون سواهم، وعلى آخرين من شعوب دول الشرق الاوروبي التي سيجتاحها بوتين لاحقاً، ويدافع عنها الغرب ببيانات شديدة اللهجة: الحفاظ على الهوية الاوكرانية يتطلب من الآن فصاعداً الرهان على حركة مقاومة شعبية للاحتلال الروسي الذي جاء ليبقى، وليغير معالم الدولة ورموز الحكم في ذلك البلد الفقير والمعذب طوال عمره القصير.

—————————–

الشتاء الطويل على الأبواب: ماذا وراء اجتياح روسيا لأوكرانيا؟/ فيكين شيتريان

قد يكون لدى روسيا مخاوف أمنية مشروعة تجاه الناتو، لكن هل هناك قانون على الأرض يحرم أوكرانيا والأوكرانيين من حقهم المشروع في الأمن والكرامة والاستقلال؟

في 24 شباط/فبراير 2022، غزا الجيش الروسي أوكرانيا. لم يعد بالإمكان أن تعود العلاقات الدولية كما كانت مرة أخرى. ونظراً لأن الجيش الروسي يستهدف كامل أراضي أوكرانيا، فإن هدفه السياسي يظل غير محدد.

ما الهدف السياسي من وراء الغزو الروسي لأوكرانيا؟

توضح الاستعدادات العسكرية الطويلة وحجم العمليات أن الأهداف الروسية لا تقتصر على الجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك. ولفهم ما تخطط روسيا لتحقيقه من وراء هذا الغزو، يجب على المرء العودة إلى خطاب بوتين في 21 شباط/فبراير، الذي أنكر فيه حق أوكرانيا في سيادة الدولة. وعليه، فإن الهدف من الغزو هو إحداث تغيير في النظام من خلال الغزو العسكري، وإخضاع أوكرانيا للسيطرة الروسية.

لن تعود العلاقات الدولية كما كانت مرة أخرى؛ فالعمليات العسكرية الروسية لا يمكن مقارنتها بتلك التي حدثت في عام 2014؛ عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وخلفت وراءها حالة حرب دائمة في دونباس. ولا يمكننا مقارنة الغزو الحالي بالحرب الروسية الجورجية في عام 2008، عندما كان بإمكان الجيش الروسي التقدم إلى تبليسي وإسقاط ميخائيل ساكاشفيلي، لكنه امتنع عن ذلك. اليوم، يأتي الغزو الروسي لأوكرانيا بهدف الهيمنة الكاملة. إنه مشابه للغزو الأميركي للعراق عام 2003، بنتائجه الكارثية المعروفة.

لتحليل الأزمة الحالية، من الضروري التمييز بين مستويين من الصراع: العلاقات الروسية الأميركية، والعلاقات الروسية الأوكرانية. الصراع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة “خطأين أصليين”، وليس خطيئة واحدة.

الأول هو القرار الأميركي إبان حكم الديمقراطي بيل كلينتون في عام 1993 الذي لم يكتفِ بالحفاظ على قوات حلف الناتو، ذلك التحالف العسكري الذي تشكل ابتداءً ليكون رأساً برأس مع الاتحاد السوفيتي، بل توسعة نطاق وجوده شرقاً. كانت البدائل الأخرى، مثل تفكيك الناتو، وإيجاد بنية أمنية مشتركة في أوروبا تستوعب روسيا، عرضة للتجاهل. وفي مرحلة ما، كان على هذا التوسع العسكري اللامتناهي باتجاه الشرق أن يصطدم بالمقاومة الروسية.

لكن لماذا الآن؟

لأن روسيا تشعر بالاطمئنان الذاتي بعد إصلاحاتها العسكرية الهائلة منذ عام 2008، وحملاتها العسكرية “الناجحة” في الشيشان وجورجيا وسوريا وليبيا وأماكن أخرى، وأيضاً لأن روسيا بجيشها البالغ مليون جندي لديها قوة عسكرية لها وزنها على المسرح الأوروبي.

على أحد المستويات، فإن هذا الصراع يمثل حديثَ قوة عظمى إلى قوة عظمى أخرى؛ فعندما أعلن بوتين مطالبه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 بتراجع قوات الناتو إلى حدود 1997، لم يوجه هذه المطالب إلى كييف ولا إلى بروكسل، بل إلى واشنطن. يوجه بوتين حديثه لبايدن بلغة القوى المهيمنة نفسها بإرجاع الحدود الجيوسياسية لأوروبا الشرقية، وذلك ببساطة لأن روسيا اليوم لديها الوسائل للقيام بذلك بنفسها، تماماً مثلما كان التصرف الأميركي في التسعينيات.

لكن ثمة مستوى آخر من التحليل، وهو مستوى العلاقات الروسية الأوكرانية؛ وهنا ارتكبت روسيا “الخطيئة الأصلية” الثانية في عام 2014 في سياق ثورة “الميدان الأوروبي”.

أوكرانيا دولة شاسعة، لكنها هشة؛ فكلٌ من تكوينها الداخلي، المكون من عدد كبير من السكان الناطقين بالروسية في شرقها وجنوبها، وسكان مؤيدين للغرب في غاليسيا، وأيضاً وضعها الجغرافي السياسي بين روسيا من جانب وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، كل ذلك أجبر أوكرانيا على التصرف كما لو كانت تتأرجح على حبل رفيع من أجل تحقيق التوازن. لقد رأينا بالفعل هذا التصرف المتأرجِح في عام 2004، عندما عاد المرشح الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش إلى السلطة بعد “الثورة البرتقالية”.

وحتى بعد أحداث الميدان الأوروبي، كانت إمكانية إعادة التوازن بين روسيا والغرب قائمة، إلى أن ذهبت هذه الإمكانية أدراج الرياح بضم روسيا لشبه جزيرة القرم والحرب في دونباس. بعد عام 2014، لم يتمكن أي زعيم أوكراني من المساومة مع روسيا، بل كان عليهم إظهار مواقف مؤيدة لروسيا. دفعت الإجراءات الروسية أوكرانيا نحو أحضان الغرب، وعززت سياستها الداخلية تجاه القومية التي تُعرَّف بأنها مناهضة لروسيا.

الغزو الذي نشهده اليوم سيعزز الهوية الوطنية الأوكرانية بالمصطلحات القومية، وهو ما سيمثل قطيعة نهائية بين الهويتين الأوكرانية والروسية. هذه عملية مؤلمة بدأت في عام 2014، وسوف تمزق النسيج الاجتماعي، ليس فقط لأوكرانيا، بل لروسيا أيضاً.

إقرأوا أيضاً:

انعدام الأمن الأوروبي

يبقى أن نرى ما إذا كان بوتين سينجح في الحصول على ما يريد من أوكرانيا بهذا الغزو العسكري. إلا أن ما يتعلق بعلاقاته مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوروبا سينتهي بكارثة. كشفت الأزمة الأوكرانية في الأشهر القليلة الماضية عن “الغرب” المنقسم للغاية؛ فالولايات المتحدة منشغلة بمكان آخر، منطقة المحيط الهادئ والمشاكل السياسية الداخلية، وغير مستعدة لمواجهة روسيا في أوكرانيا.

كما أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي توقع أكثر من مرة الغزو الروسي القادم، أن الولايات المتحدة لم تكن لترسل جنودها للدفاع عن أوكرانيا. أما في أوروبا، فهناك دول متاخمة لروسيا، مثل بولندا ودول البلطيق، وخوفًا من عودة ظهور روسيا، كانت لها مواقف تقليدية متشددة ضد موسكو. لكن دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أرادت علاقات طبيعية، وحل المخاوف الأمنية الروسية من خلال الدبلوماسية. وهذه الطريق الثالثة قُطِعت الآن.

الغزو العسكري الروسي في 24 شباط/فبراير هو نهاية جهود ماكرون وشولتز. روسيا، بعد تجميد القومية الأوكرانية، ستجمد الناتو على حدودها. من مستوى تاريخي منخفض يبلغ 70 ألف جندي، قد تعيد الولايات المتحدة نشر قوات عسكرية جديدة في أوروبا.

على صعيد آخر؛ تخشى دول الاتحاد الأوروبي أن تزيد روسيا إنفاقها العسكري. ونظراً إلى أن الصراع الحالي قد يدفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث عن بدائل للطاقة الروسية، كما سيفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على روسيا. وإذا كان لدى موسكو باحتياطياتها التي تزيد عن 600 مليار دولار، الوسائل لمقاومة الضغوط المالية، فلن يكون لدينا شك بشأن التأثير الكارثي للحرب والعقوبات على الاقتصاد العالمي الذي أصيب بالشلل الشديد بعد عامين من الجائحة.

لكن أوكرانيا والشعب الأوكراني هم أكثر من سيعاني.

أوكرانيا هي واحدة من أكثر الدول مأساوية في أوروبا، وقد عانت بشدة عبر تاريخها. لقد وُلدت دولةً مستقلة من رحم أهوال الحرب العالمية الأولى، تلتها الحرب الأهلية الروسية التي راح ضحيتها الملايين.

أثناء سياسة تأميم أراضي الفلاحين والزراعة الجماعية التي اتبعها ستالين في 1932-1933، عانت أوكرانيا من المجاعة الجماعية المعروفة باسم هولودومور، والتي تسببت في موت “ما بين 7 إلى 10 ملايين” شخص من الجوع.

خلال الحرب العالمية الثانية، اتخذت قوات الاحتلال النازي ملايين الأوكرانيين عبيداً يعملون بالسخرة، وأبادت اليهود الأوكرانيين والأقليات الأخرى، كما دارت بعض أعنف المعارك بين قوات الاحتلال الألمانية والقوات السوفيتية على الأراضي الأوكرانية.

تتراوح الخسائر الأوكرانية في الحرب العالمية الثانية بين 5 و7 ملايين نسمة. وقد كان انهيار الاتحاد السوفييتي مؤلماً جداً لأوكرانيا؛ ويلخص أحد المؤشرات معاناتها الهائلة: انخفض عدد السكان الأوكرانيين من 52 مليوناً عند انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 إلى 43 مليوناً حالياً.

اليوم، أوكرانيا هي الضحية مرة أخرى.

قد يكون لدى روسيا مخاوف أمنية مشروعة تجاه الناتو، لكن هل هناك قانون على الأرض يحرم أوكرانيا والأوكرانيين من حقهم المشروع في الأمن والكرامة والاستقلال؟

—————————

غزو أوكرانيا بدأ من سوريا/ ديانا مقلد

سوريا اليوم هي محمية روسية، والأسد ليس أكثر من دمية بيد موسكو تارة وطهران تارة أخرى.

لم يبد نظام حماسة لحرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا بقدر حماسة النظام السوري الذي كان أول دولة عربية تعلن صراحة دعمها لغزو أوكرانيا. وهاهي القوات الروسية احتفلت في قاعدتها الشهيرة في مطار حميميم شمال سوريا.

هذه الحماسة تبدو متوقعة، فالأزمة السورية لا تزال مستمرة دون أن يلاحظها أحد خصوصاً من الغرب، وجرائم الحرب من تجويع وقصف وتعذيب واعتقال لم تتوقف، بل هي متصاعدة في ظل الدكتاتورية السورية التي ترعاها روسيا.

بل هناك من يحاول إعادة تعويم بشار الأسد.

على عكس الأسد فإن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكيلم لم يرحب ببوتين، رغم إدراكه أن الصوت العالي في الغرب احتجاجاً على تصعيد بوتين لن يتجاوز حدّ الفقاعات الصوتية التي لن تفضي الى خطوات فعلية.

أليس هذا ما علمتنا اياه التجربة السورية؟

الأمم المتحدة أزالت مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيماوية في عام 2014. ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف نظام الأسد عن قصف المستشفيات والمدارس وممارسة التجويع والتعذيب والتهجير الممنهج.

في العام 2015، أعلنت روسيا عن دخولها العسكري الى سوريا بهدف محاربة تنظيم “داعش”. وتحول ذلك حتى اليوم إلى أكبر وأطول تدخل خارجي للجيش الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

تميز التدخل العسكري ببطشه وباستغلال القصف الجوي وسياسة الأرض المحروقة التي يصفها محللون عسكريون بأنها السياسة التي يعتمدها الآن بوتين في أوكرانيا.

فحملة القصف التي شنتها روسيا ضد خصوم الرئيس السوري بشار الأسد، أحدثت دماراً هائلاً. والغضب الكلامي الذي أعلنته قيادات الغرب من تدمير المستشفيات، لم يخفف من الجنوح الروسي لتوظيف القوة النارية والتدميرية في الحرب على المدنيين.

سوريا اليوم هي محمية روسية، والأسد ليس أكثر من دمية بيد موسكو تارة وطهران تارة أخرى. إدلب مثلا، وهي منطقة خارج سيطرة النظام والروس، قد تمثل نموذجاً يمكن للمرء أن يقيس عليه منسوب العنف الروسي. فملايين السوريين هناك محاصرون، ومستهدفون بالقصف الجوي اليومي والحياة هناك تشبه الجحيم على الأرض. حتى الأمم المتحدة أدارت ظهرها لإدلب، وحولت مساعداتها للأسد وزوجته لتوزيعها وفق حسابتهما.

إذا سقطت أوكرانيا، سيميل ميزان القوى إلى حد كبير نحو الشرق. قبل ذلك فرض اعتماد الكثير من الدول الأوروبية على الغاز الروسي، صمتاً وقبولاً بدور روسيا في سوريا. واليوم تبدو روسيا مندفعة نحو أوكرانيا في ظل أسعار النفط المرتفعة، وهي أكثر استعدادًا لمواجهة الناتو مما كانت عليه قبل بضع سنوات. أكملت روسيا استثمارها في قوتها العسكرية وهي تدرك أن اللحظة هي لحظة انكفاء أميركي غربي.

غزو أوكرانيا بدأ من سوريا، وتحديداً من ذلك الصمت الذي أبداه الغرب حيال موبقة بوتين الأولى.

فهل ستكون الاستجابة لعدوان بوتين مشابهة لما حصل في سوريا؟

درج

————————–

ماذا بعد غزو أوكرانيا؟/ عبد الرحمن الراشد

لن تقوم حرب عالمية ثالثة تقضي سريعاً على معظم ما هو حي على كوكب الأرض. قد يكون الأسوأ منها، حروباً طويلة متعددة الجبهات، بالأسلحة التقليدية، تديرها دول تملك القوة النووية.

حتى من دون حرب عالمية، تظل الأزمة الحالية أبعد مدى من أوكرانيا، وأعمق وأخطر مما تبدو. حلف الناتو متوجس من أنها البداية، لا يدري ماذا يخطط له الرئيس فلاديمير بوتين بعد أوكرانيا. هل ينوي الروس الاستيلاء، أو استعادة، عدد من دول الاتحاد السوفياتي السابقة، وبنفس المسوّغات التي استُخدمت هذا الأسبوع، باسم التاريخ، والجغرافيا، والتراب، والدين، والديون المالية، وحماية الأمن القومي، والرد على تمدد الناتو، أو استجابةً لاستغاثة من إقليم انفصالي أو جماعة معارضة…؟

النشاط العسكري الروسي في بيلاروسيا وطاجيكستان يعزز فكرة أننا في بداية مشروع روسيا البوتينية. وبوتين هو من روسيا الإمبريالية القيصرية، وضد البلاشفة الروس، وإن كان يتحدث عن الاتحاد السوفياتي كمرجعه التاريخي في استعادة ما هو «حق» لروسيا.

بضم أوكرانيا أو معظمها، نكون قد شهدنا دورة متكاملة لحدث عالمي 360 درجة، حيث عادت الحرب الباردة، على الأقل في حياة مَن هم مثلي.

ما الخطوة الروسية المحتملة التالية؟ هل تكون لاتفيا وليتوانيا وإستونيا الوجبة الثانية؟ هناك 15 دولة انفصلت عن الاتحاد السوفياتي يعدّها القوميون الروس لهم، ويعدّون الغرب مذنباً فيما حدث. الرئيس بوتين هو المنظّر لهذا الطرح، ورسم في خطابه الماضي خريطة سياسية مهمة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي. قال: «قيادة الحزب الشيوعي ارتكبت الكثير من الأخطاء التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، وإن حق الجمهوريات في مغادرة الاتحاد كان بمثابة (القنبلة الموقوتة) تحت الدولة الروسية التي كانت تسمى الاتحاد السوفياتي آنذاك».

الأعمق والأبعد أن روسيا البوتينية تبدو عازمة على التمدد، وحلف الناتو ودول الغرب يواجهان وضعاً صعباً، حيث إن الدخول في مواجهة مباشرة مع دولة نووية أمر خارج الاحتمالات. دخول أوكرانيا هو بيان سياسي يؤذن بعالم مختلف لا يمكن أن نعرف أبعاده حتى في مناطق النزاعات الأخرى في العالم.

الحل السياسي بعيد الاحتمال، أن تدفع أزمة أوكرانيا القوى الكبرى إلى البحث عن صيغة تعايش جديدة مبنية على عدم استخدام القوة لحسم الخلافات، آخذة في الاعتبار تقديم الضمانات الأمنية، وهي المبرر الذي تكرر موسكو الحديث عنه في اعتراضها على حلف الناتو. ولا شك أن العالم، منذ نهاية الحرب الباردة افتقد نظام القطبين، الذي كان رغم سيئاته يضمن استقراراً على الجبهات الكبرى.

لم يأتِ الغزو مفاجأة، بل كان من الاحتمالات المتوقعة، واستخدام الغاز ضد أوروبا أيضاً كان أمراً متوقعاً، مع هذا لا يوجد حل عسكري على مستوى الدول الكبرى، والخشية أن يكون الخيار العسكري عند الغرب هو فتح جبهات أخرى من خلال دول أخرى لمنع موسكو من الاعتقاد أن أوكرانيا يمكن تكرارها مرة أخرى.

أما العقوبات الاقتصادية فإنها، كما نعلم جيداً، سلاح فاشل، خصوصاً مع أنظمة مستعدة لتحمل الثمن مهما كان قاسياً. المفارقة هي أن الذي يدفع ثمن عقوبات غزو أوكرانيا هو الغرب ودول العالم، مع التضخم وارتفاع الأسعار لسلع حيوية مثل الطاقة والقمح.

الشرق الأوسط

———————–

أوكرانيا… صراع مفتوح وعصر جديد من العلاقات الدولية

خالد حمادة

بإعلانه العملية العسكرية ضد أوكرانيا، نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواجهة مع الغرب من منطقة التماس إلى العمق الأوكراني. لكن هذا لم يكن ممكناً لولا تراكمات الأزمة الأوكرانية التي أتاحت لروسيا فرصة نادرة لإيجاد موطئ قدم.

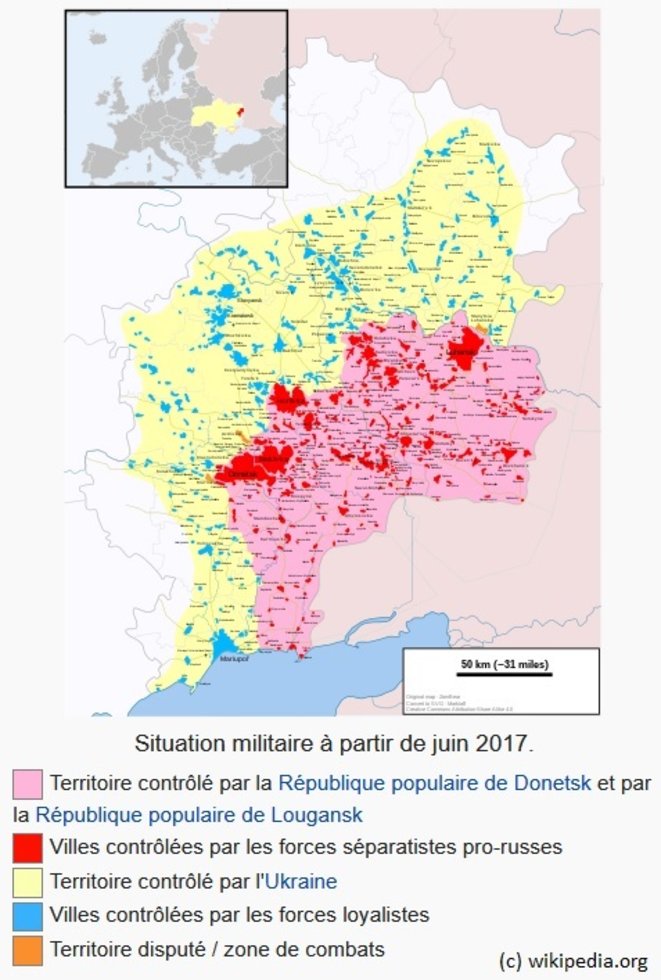

فبدءاً من الاحتجاجات الجماهيرية وتغيير النظام في 2014، وبعدها الحرب المفتوحة في «دونباس»، وضعت الهوية الأوكرانية أمام اختبار شديد التقطت مفاتيحه روسيا. وأدّى عجز مجموعة النورماندي، المشكّلة من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، عن وقف القتال بموجب اتفاقيات مينسك الأولى والثانية لعامي 2014 و2015، إلى تقسيم منطقة الدونباس التاريخية إلى قسمين يفصلهما خط مواجهة.

أتاح ذلك المجال لدمج تدريجي للإقليمين المنفصلين في الهياكل السياسية والاقتصادية والأمنية لروسيا، من خلال توزيع جوازات السفر الروسية، وإدخال الروبل كعملة محلية وإعادة توطين الشركات والتنسيق الأمني، بالتوازي مع رفع الحكومة الأوكرانية يدها عن الإقليمين بهدف زيادة تكاليف الحرب على موسكو.

وسهّلت المسافة المادية والسياسية المتزايدة على مدى السنوات الماضية بين جزأي دونباس (الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جهة والإقليمان المنفصلان من جهة أخرى)، مسألة فرز الهويات وتشتيت مواقف السكان المحليين، بين فريق متمسك بانتمائه الأوكراني، وآخر يرى نفسه في الفلك الروسي.

غير أن اللافت هو أن الحيّز الجغرافي للجمهوريتين الجديدتين، وفق إعلان بوتين الاعتراف بهما، يغطي الحدود الإدارية للإقليمين بما يتجاوز المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، وبما يعيد التذكير بالشروط التي نصّ عليها مؤتمر مينسك، مما يعني أنّ المجال أضحى متاحاً أمام موسكو لمزيد من التوّغل في العمق الأوكراني وتنفيذ احتلال جزئي لمناطقها الشرقية، من مدينة خاركوف شمالاً حتى دنبّر وماريوبل جنوباً، ليتمّ الاتصال مع شبه جزيرة القرم والسيطرة على بحر آزوف وتحويله إلى بحر داخلي روسي يمكن إغلاقه أمام حركة الملاحة الغربية.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ شروط التسوية السياسية اكتسبت بُعداً جديداً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الأمن الدولي وبمستقبل القارة الأوروبية بشكل خاص.

فهل كانت الأزمة الأوكرانية خارج توقّعات الولايات المتّحدة والدول الغربية، أم أنّ هذه الدول أساءت تقدير ردّة الفعل الروسية، التي تبدو اليوم خارج السيطرة ومستعصيّة على الدبلوماسية لإعادة الأمور إلى نصابها؟

في بداية هذه الأزمة، كان يكفي تعهد أميركي واضح بعدم وجود أي طموح لإدخال أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبعدم الرغبة في نشر المزيد من المنظومات الصاروخية، لإحراج بوتين وتعديل مسار الأزمة. لكن الإمعان الأميركي في وضع السيناريوهات العسكرية ونقل أجواء الحرب إلى أوروبا يُظهر إرادة واضحة في دفع روسيا للتّورط بالحرب مع أوكرانيا.

لهذا السبب، تمّ إفشال اجتماع النورماندي الأخير لتنفيذ مقررات مينسك المتعلّقة بمنح الاستقلال الذاتي للإقليمين. ولهذا السبب أيضاً، لم تقم واشنطن والدول الأوروبية بأي مسعى لدى كييف لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في الدونباس.

لقد تناقلت الصحف عن مسؤولين أميركيين أنّ الولايات المتّحدة أبلغت حلفاءها بأنّ العاصمة كييف ومدن خاركيف شمالاً ولاوديسا وخيرسون جنوباً، يمكن أن تكون هدفاً لغزو محتمل استناداً لقدرات القوى العسكرية المحتشدة على الحدود. وسبق ذلك إخلاء سفارة الولايات المتّحدة في كييف ونقل العمليات إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود مع بولونيا. كما أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة في جنيف بثشبا كروكر، مجلس حقوق الإنسان، بأنّ لدى واشنطن معلومات حول إعداد موسكو قائمة بالأوكرانيين «الذين سيتم قتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات بعد الاحتلال العسكري».

– 3 أهداف للمناورة الأميركية

محاولة فهم هذه المناورة الأميركية تقود إلى أهداف كثيرة تبدو منطقية، منها:

أولاً، إخضاع السيطرة الأميركية على دول حلف «الناتو» لاختبار جديد بالتلويح بوجود خطر فعلي يهدد الأمن الأوروبي، ولا شيء أفضل من دفع روسيا إلى التورط في حرب مع أوكرانيا التي تجمع ميزات عدة تتصل بالأمن الأوروبي على مستوى الطاقة والاقتصاد.

ثانياً، وضع حدّ للصعود المطرد للعلاقات الروسية – الأوروبية، خصوصاً الاقتصادية مع ألمانيا، التي باتت ترفض الانصياع للإملاءات الأميركية، لا سيما فيما يتعلّق بالموقف من «نورد ستريم – 2». هذا الخط الذي تعده ألمانيا عاملاً أساسياً في استقرارها الاقتصادي بعد أن اتّخذت قرارها بالاستغناء عن الطاقة النووية ووقف استخدام الفحم الحجري.

ثالثاً، فرض عقوبات اقتصادية قاسية، تشارك بها أوروبا، على صادرات الغاز من روسيا لإرهاق اقتصادها وإفساح المجال لتنويع مصادر الطاقة الأوروبية بعيداً عن موسكو.

– ثمن بوتين للتراجع

على أن السؤال الأكثر تكراراً الآن هو: ماذا بعد استقلال الجمهوريتين وإعلان «الناتو» أنه ليس في وارد إرسال وحدات عسكرية للدفاع عن دولة ليست عضواً في الحلف، والاكتفاء بإرسال تعزيزات عسكرية؟ وماذا بعد فشل الدبلوماسية في اختراق الوضع القائم وتحول عمليات إطلاق النار المحدودة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين في شرق البلاد إلى حرب استنزاف لن تستطيع كييف تحمل تكلفتها على المستويات كافة؟

بعبارات أخرى، تحوّلت أوكرانيا إلى حقل معركة لصراع دولي يشتبك فيه الاقتصادي بالأمني، وتقف عند تخومه كلّ من الولايات المتّحدة وروسيا، وتدفع أوروبا ثمناً باهظاً لاستمراره. والسؤال الآن لم يعد ما إذا كان سيتمّ المضي قدماً، ولكن إلى أي مدى؟ وهل يمكن أن يعني الانتقال إلى الدبلوماسية أقل من المطالبة بتغيير النظام وتنصيب فريق موالٍ للكرملين ووقف أي محاولة للانضمام للناتو والاعتراف بالجمهوريتين وتطبيق اتفاقات مينسك 2014؟

لقد رفع الكرملين مستوى المخاطر بشكل كبير، لدرجة لم يعدْ معها التراجع محتملاً ما لم يتمكّن من كسب شيء في المقابل، أقلّه الدفع باتّجاه المزيد من التنازلات الاستراتيجية فيما يتعلّق بالأمن الأوروبي ودور «الناتو».

– ما أهمية أوكرانيا للغاز الأوروبي؟

لقد اعتادت أوكرانيا أن تكون محطة رئيسية في نظام الطاقة الأوروبي، لكن الحال اليوم لم يعدْ كما كان عليه في العقد الأخير من القرن الماضي، حين كان معظم الغاز الروسي إلى أوروبا يمرّ عبر أراضيها. لقد قامت روسيا منذ ذلك الحين بتنويع الطرق بواسطة خط أنابيب «يامال» عبر بيلاروسيا وبولندا، وخطي أنابيب «بلو ستريم» و«ترك ستريم» إلى تركيا، وخط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى ألمانيا و«نورد ستريم 2» الذي ينتظر التصديق، مما أدى إلى خفض نقل الغاز عبر أوكرانيا بنسبة 70% بين عامي 1998 و2021 إلى أقل من 42 مليار متر مكعب. لقد خفّضت خطوط الأنابيب الجديدة عدد الدول التي تعتمد على الإمدادات عبر أوكرانيا. اليوم، أوكرانيا هي ممر عبور للغاز المتّجه إلى سلوفاكيا، وما بعده إلى النمسا وإيطاليا.

وخلصت المنظّمة الأوروبية لمشغلي خطوط نقل الغاز، في تحليل حديث لها، إلى أنّه يمكن التعايش مع التأثيرات النهائية لانقطاع الإمدادات الأوكرانية، بافتراض وجود سوق تعمل بشكل جيد وتعاون إقليمي.

وبالمثل، يلفت نيكوس تسافوس من «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أن «انقطاع تدفّق الغاز عبر أوكرانيا سيؤثر على سلوفاكيا والنمسا وإيطاليا، ولكلٍّ منها خيارات مختلفة للتعامل مع ذلك… إيطاليا لديها بدائل كثيرة كونها دولة بحرية، كما أنّ بولندا لديها خيارات بديلة أكثر من أي وقت مضى. وستكون مولدوفا في موقف أكثر صعوبة على الرغم من وصول وارداتها عبر طريق مختلف. وستتوقف قدرة هذه البلدان للوصول إلى البدائل على ظروف السوق العالمية وكمية الغاز المخزنة في أنحاء القارة الأوروبية». لكنه لفت إلى أن القتال المحلي قد لا يؤثّر على تدفقات الغاز، في حين أنّ الحرب الشاملة قد تستهدف البنيّة التحتيّة للغاز عن طريق الصدفة أو بقصد الحصول على مكاسب عسكرية.

لا يزال قطع طرق إمداد النفط والغاز عن أوروبا سلاحاً يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية، بدليل أنّ روسيا لم تلعب دوراً مطمئناً لمعالجة الذعر الذي اجتاح السوق. صحيح أنّ الاعتماد على مبيعات النفط والغاز لأوروبا أقل مما كان عليه خلال الحرب الباردة، إذ توجد الآن سوق عالمية للنفط وسوق غاز بديلة في شمال شرقي آسيا، ولكنّ حجب روسيا المزيد من الإمدادات ستكون له كلفة باهظة على اقتصادها. غير أن المسألة الأهم لموسكو هي المقايضة الدقيقة بين الحافز الاقتصادي للحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة والحافز الأمني للتأكّد من عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» مطلقاً، وهي ترى نفسها في وضع ملائم تماماً لأنّ أوروبا تتّخذ خطوات واسعة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، ولكنها في الوقت نفسه لا تجد بديلاً عن الغاز الروسي.

– عقوبات وقيود وإلزامات

تعتمد أوروبا على روسيا لتأمين نحو 40% من غازها و25% من وارداتها النفطية. وبالتالي فإنّ أي اضطراب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الحالية. طبعاً يمكن للاتحاد الأوروبي التعامل مع وقف قصير الأجلّ لواردات الغاز الروسي، على الرغم مما يترتب على ذلك من «عواقب اقتصادية عميقة» وتدابير طارئة لتقييد الطلب الصناعي وصعوبة الحصول على واردات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. لكن إدارة الاقتصاد الأوروبي لعدة سنوات من دون الغاز الروسي تمثّل تحديّاً مختلفاً.

لقد زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتّحدة وقطر ودول أخرى في السنوات الأخيرة. ففي عام 2020 انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بنسبة 9%. ومع ذلك، ظلّت روسيا المورِّد الأكبر للاتحاد الأوروبي، إذ استحوذت على 43% من الغاز المستورد، تليها النرويج والجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، عززت أوروبا مناعتها منذ أزمتي الطاقة في عامي 2006 و2009 واستثمرت المليارات في توسيع البنيّة التحتيّة التي تسمح لها باستيراد الغاز عن طريق السفن ونقل الوقود بسهولة أكبر عبر القارة، والاستفادة من واردات خطوط الأنابيب من النرويج وشمال أفريقيا وأذربيجان. بالإضافة إلى أحجام إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لتحلّ محل الإمدادات من روسيا. لكن الحصول على جزيئات بالمقاس المطلوب لاستبدال الأحجام الروسية بالكامل أمر مكلف للغاية في أفضل الأحوال، وربما غير ممكن.

أما القيود على مسألة تعويض أوروبا نقص الغاز الروسي فكثيرة، ومنها أنّ هناك حدوداً لمقدار إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقله، كما أنّ قدرة التسييل العالمية تُستخدم بالكامل تقريباً وكذلك سفن الغاز الطبيعي المسال. يقول رئيس وزراء النرويج، ثاني أكبر مورِّد لأوروبا، إنّ بلاده تقدّم الغاز الطبيعي بأقصى طاقتها ولا يمكنها تعويض أي إمدادات تحجبها روسيا. كما أنّه يمكن لقطر (أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم) إرسال بعض الغاز الإضافي إلى أوروبا، لكنّ الإمدادات الاحتياطية ستكون شحيحة بسبب الارتباط بعقود سابقة. كذلك، فإنّ اليابان مستعدة لتحويل بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ولكن السفن ستأتي من موانئ في الولايات المتّحدة، وليس من اليابان مباشرةً.

صحيح أنه يمكن للغرب أن يفرض مجموعة متنوعة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك جعل شراء الدول والشركات للنفط والغاز من عملاقتي الطاقة «روسنفت» و«غازبروم» غير قانوني. كما أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة بصدد معاقبة الغاز الروسي رداً على الغزو، مع القدرة على تجنب «ألم قصير الأجل» في أسواق الطاقة الغربية.

لكنّ ذلك كله لا يُلغي أن أي قيود ستُفرض على الغاز الروسي سترفع الأسعار في جميع أنحاء أوروبا، لذلك تبقى مسألة وقف شحنات الغاز من روسيا مجرد فكرة نظرية رغم قدرتها على التأثير على ما قد يصل إلى 50% من مداخيلها بالعملة الصعبة.

إنّ أبرز إجراء قد يُقْدم عليه الغرب هو إحباط خط «نورد ستريم 2» الذي يمتد تحت بحر البلطيق بطول 1225 كيلومتراً لمضاعفة صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا، والذي استغرق بناؤه خمس سنوات بكلفة 11 مليار دولار، وعُلّقت الموافقة عليه لأنّه لا يمتثل للقانون الألماني.

مع ذلك، وعلى الرغم من الخطاب عالي النبرة في واشنطن التي هددت بوقف الخط، لا يمكن لألمانيا ببساطة إلغاء «نورد ستريم 2» لأنه منجز بالفعل، كما أن لديها أكثر من حافز لتشغيله بعد قرارها التخلص التدريجي من الطاقة النووية والفحم بالتوازي، مما يجعلها أكثر اعتماداً على الغاز، وهذا ما سيجعل الروس يفكرون مليّاً في هامش الحركة المتاح أمامهم.

– فرص ومخاطر لدول المنطقة

يوفر الصراع الروسي – الأوكراني المفتوح فرصاً لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما النفطية منها لتعزيز مواقعها في مجال العلاقات الدولية. فمن المنطقي أن تسعى المملكة العربية السعودية إلى وضع الطلبات الأميركية والأوروبية لزيادة إمدادات النفط لصالح تعزيز موقعها. وكذلك ستطمح قطر في المقابل للحصول على تنازلات أوروبية، قد يكون على رأس قائمتها تأجيل المفوضية الأوروبية تحقيقاً مدته أربع سنوات في استخدام الدوحة المزعوم لعقود طويلة الأجل لمنع تدفق الغاز إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وقد تتخذ دول شرق أوسطية أخرى مواقف أكثر تحفظاً في رهاناتها. فقد شهد العقد الماضي ازدهاراً في العلاقات الأمنية والاقتصادية بين روسيا والكثير من الدول في الشرق الأوسط، مدفوعاً بإحساس بتناقص الاهتمام الأميركي بالمنطقة.

تركيا بدورها ستكون أيضاً جزءاً مهماً من المعادلة، كونها عضواً في «الناتو» ولها علاقات وثيقة بكلّ من روسيا وأوكرانيا. وسيعزز الصراع في أوكرانيا تنافس روسيا والغرب على جذب أنقرة، إذ تحرص واشنطن على أن تواصل أنقرة مبيعاتها من الأسلحة إلى كييف. طبعاً من غير المرجح أن تتحالف تركيا بشكل كامل مع الغرب ضد روسيا تجنباً لمزيد من التعقيدات، لكنّ هذه الديناميكيات ستؤدي بلا شك إلى سياسة خارجية تركية أكثر ثقة بالنفس، تحديداً في البحر الأبيض المتوسط وسوريا، وتخفيف حدّة الانتقادات الغربية للوضع التركي الداخلي.

في المقابل، على أوروبا أن تدرك أنّ العقوبات المرتقبة قد تدفع بموسكو إلى استخدام موقعها في ليبيا للرد، من خلال استغلال الصراع المتجدّد هناك وزيادة تدفقات الهجرة إلى أوروبا عبر المتوسط. كما أنّ تصاعد الصراع في أوكرانيا قد يعيق إحراز تقدم ولو متواضع في القضايا الإنسانية، في المفاوضات بشأن سوريا بين روسيا والولايات المتّحدة.

أحد الانعكاسات المهمة قد يكون في التأثير على مسار المفاوضات في فيينا التي لعبت روسيا دوراً بنّاءً في جولاتها الأخيرة، إذ عملت عن كثب مع الجهات الغربية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

أما إسرائيل، فمن المحتمل أن تتخذ موقفاً براغماتياً من الصراع الأوكراني، رغم تحالفها العميق مع الولايات المتّحدة. فمنذ أن نشرت موسكو جيشها في سوريا، أصبح المسؤولون الإسرائيليون ينظرون إلى روسيا على أنها جارهم الجديد في الشمال الذي يعتمدون على تعاونه في شن ضربات جوية ضد أهداف إيرانية في العمق السوري.

– أوكرانيا ووطأة الجغرافيا

تدفع أوكرانيا اليوم أثمان موقعها الجغرافي، على تخوم إمبراطورية صاعدة تحاول استعادة إرثها وتنشد تسليماً دولياً بدورها كقوة عظمى، وتحالف دولي قادته الولايات المتّحدة ليتمدد على أنقاض العملاق السوفياتي الذي أعلنت نهاية التاريخ بعد سقوطه.

استفاد الرئيس الروسي من دروس الجغرافيا السياسية التي لم تعنِ شيئاً للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين الذي كان يرفض تدريسها في الكليات العسكرية السوفياتية. واستغل بوتين بنجاح كلّ نقاط الضعف المتاحة، من مسألة القوميات حتى تعقيدات إمدادات الطاقة التي تعد عصب الحياة والاقتصاد، مروراً بالجغرافيا.

ومع إعلان العملية العسكرية والاعتراف باستقلال الجمهوريتين في الدونباس، تدخل أوكرانيا مرحلة الرضوخ القسري لواقع جديد مفتوح على مزيد من التداعيات السياسية والأمنية، قد تكون أولى نتائجه القبول بدولة اتحادية وربما التعايش مع مشروع روسيا الموسعة في المستقبل.

————————-

أميركا ترسم ملامح التوسع الروسي.. الأفخاخ تطوق أوروبا/ منير الربيع

يؤسس الصراع الروسي الغربي على أوكرانيا لمرحلة جديدة من التوازنات السياسية والجغرافية في أوروبا والعالم. وهي توازنات سيكون لها أثر تفاعلي مع جملة عوامل، أولها طاقوية (من طاقة) بسبب الصراع على ممرات النفط والغاز. وثانيها قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية. وثالثها الدخول إلى مرحلة من إعادة رسم الكيانات السياسية. الأداء الروسي والأميركي في معركة أوكرانيا غريب جداً، فموسكو تؤكد باستمرار عدم استعدادها لتنفيذ الاجتياح العسكري إنما هي تريد تحقيق مكاسب سياسية والحصول على ضمانات رسمية ومكتوبة تتعلق بعدم دخول روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، ووقف توسع حلف الناتو في محيط روسيا أو الدخول إلى الدول التي كانت سابقاً جزءاً من الاتحاد السوفييتي. ما يريده الروس هنا هو الالتزام الأميركي بالاتفاق المسبق الذي كان قد عقد بين رونالد ريغن وغورباتشوف، وفيما بعد بين جورج بوش الأب وبوريس يلتسن حول تعهد واشنطن بعدم تمدد حلف الناتو إلى الدول السوفييتية السابقة، علماً أن الحلف خرق هذا الاتفاق طوال السنوات الفائتة.

ما يدّعيه فلاديمير بوتين أن هذا التوسع لحلف الناتو في أوروبا الشرقية هو محاولة لتطويق روسيا، فيما هو يسعى في كل مرّة إلى توسيع حضوره وتعزيزه مستفيداً من أي حركة أميركية تبدو وكأنها معارضة لطموحات وتطلعات الكرملين. في المقابل، هناك صورة عسكرية أميركية لا بد من قراءتها منذ دعم واشنطن للثورة الأوكرانية في العام 2014، فعلى إثرها نجح بوتين في تحقيق خروقات داخل أوكرانيا واجتاح القرم وضمّها إليه. وهو مسار ثابت لدى الروس الذين يسعون للمراكمة على أي تحرك أميركي في سبيل الانقضاض أكثر، فما حصل في جورجيا قبل أوكرانيا خير مثال على ذلك، والأمر نفسه تكرر مثلاً في كازاخستان مؤخراً والتي استغل فيها بوتين تحركات ومسعى للانقلاب فتدخل منقضاً عليها ومحكماً سيطرته مجدداً.

في موازاة المواقف الروسية التي لا تتبنى مبدأ الاجتياح لا بد من تذكر الآلية السياسية والدعائية الروسية في مرحلة ما قبل الدخول إلى سوريا، فحينها لم يُطلق أي موقف روسي يتعلق بالتدخل، حتى وُضع الجميع تحت الأمر الواقع، وبعدها لطالما صدرت مواقف علنية عن المؤسسات الروسية تؤكد أن القوات العسكرية تجري انسحاباً من سوريا، فتكون النتيجة عكسية بتعزيز الحضور وتوسيعه والسيطرة على مساحات أوسع. هذه الطريقة الروسية في مقاربة الملفات الاستراتيجية، هي نفسها التي يعتمدها الأميركيون، فيرفعون سقوف التحدي ضد موسكو تحت عنوان تطويقها وتقويض نفوذها، فيما تأتي كل النتائج لصالح التوسع الروسي. والغريب أكثر في الأمر، أن الأميركيين يحاولون إحراج الجميع من خلال التصريحات المكثفة يومياً حول تحديد مواعيد الاجتياح الروسي لأوكرانيا لدرجة تشير إلى أن واشنطن تتمنى حصول الاجتياح، وما هو أغرب هو تعاطي الرئيس الأوكراني مع هذه المواقف الأميركية بعين الريبة والتحسب لما ينصبه الأميركيون من أفخاخ.

وهي أفخاخ خبرها العرب قبل غيرهم منذ اجتياح العراق وصولاً إلى التعاطي الأميركي مع الثورة السورية، فكل هذه السياسات والحروب كانت تحت عنوان محاربة إيران والإرهاب، إلى أن استفاقت منطقة الشرق الأوسط والدول العربية على توسع إيراني بعيد المدى طال العراق، سوريا، لبنان واليمن، من خلال خلق ذريعة محاربة الإرهاب على مرأى من الأميركيين. الأمر نفسه يتكرر في أوروبا في ظل وجود رئيس روسي طامح لاستعادة الأمجاد القيصرية ولا لجام لجموحه في التوسع أكثر. ما شهدته المنطقة الشرقية من أوكرانيا في الأيام الماضية من تطورات عسكرية وتفجيرات، تشير إلى أن المشروع قد يتركز على تقسيم أوكرانيا إلى جهتين، شرقية موالية للروس وغربية موالية للغرب، في استعادة لتجربة ألمانيا وهذا ما تجلى في اعتراف بوتين في استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ولكن أي مشروع من هذا النوع سيكون انعكاسه الأكبر على أوروبا ككل، كنوع من تهديد قادر على خلخلة قواعد الاتفاق، في ظل الصراع على خطوط الغاز. هنا لا بد من العودة إلى نظرية تصغير الكيانات، والتي خبرها العراق وسوريا من قبل، فيما هناك تلويح بإعادة تكريسها في لبنان بضوء مشروع يتم تقديمه على الكونغرس الأميركي يتعلق بتقسيم لبنان إلى منطقتين، منطقة يتم فيها تنفيذ مندرجات القرار 1559 وتكون خاضعة لسيطرة غربية، مقابل احتفاظ حزب الله بمناطق سيطرته.

تلفزيون سوريا

—————————-

هل ستصبح روسيا قوة عالمية على حساب سورية وأوكرانيا؟/ علاء الدين الخطيب

مدخل

قال فاليري غيراسيموف[1]، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، أمام اجتماع عام لأكاديمية العلوم العسكرية عام 2019 عن التدخل العسكري الروسي في سورية: “لقد طوّرت روسيا استراتيجية الضربات المحدودة خارج الحدود الوطنية”. وأضاف: “أساس تنفيذ هذه الاستراتيجية هو إنشاء مجموعة من القوات ذات الاكتفاء الذاتي على أساس تشكيلات أحد أفرع القوات المسلحة، التي تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقادرة على تقديم أكبر مساهمة في حل المهام المعينة”، “في سورية، يتم تعيين مثل هذا الدور لتشكيلات القوات الجوية”.

وأوضح أن “أهم شروط تنفيذ هذه الاستراتيجية هو اكتساب التفوق المعلوماتي والحفاظ عليه، والاستعداد الاستباقي لأنظمة القيادة والسيطرة والدعم الشامل، وكذلك النشر المموَّه للتجمع الضروري”.

لقد كان الاقتحام العسكري الروسي لسورية أوّل امتحان للدروس المتراكمة التي كانت القيادة العسكرية الروسية تتعلمها، منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وقد بدأت تلك الدروس مع عملية “عاصفة الصحراء” لتحرير الكويت من الغزو الصدامي 1991، والتي شكلت آخر ضربة مهينة للاتحاد السوفييتي، وورثت روسيا الاتحادية صدمات ودروس عسكرية كبيرة في تلك العملية. ثم كان الاختبار الأمرّ والأصعب لروسيا الناشئة على حطام السوفييت، في حرب طويلة مرهقة ومليئة بالفشل في الشيشان ما بين 1994 و2009، ومع أن نهايتها كانت انتصارًا لروسيا، فإن مقارنة ما كان يفترض أنه ثاني أقوى الجيوش في العالم مع مجموعات ميليشياوية غير مدرّبة ولا مجهّزة عسكريًا، إضافة إلى طول مدة الحرب والتكاليف، يضع هذا الانتصار أمام أسئلة كبرى.

وتكرر الانتصار الصعب نفسه، الذي يواجه سؤال معنى الانتصار، في الحرب الروسية في جورجيا عام 2008، فالمواجهة كانت أيضًا مع عدو أضعف وأصغر بكثير من القوة الروسية، لكن الانتصار كان صعبًا ومرهقًا.

روسيا والقيصر بوتين

أمضى فلاديمير بوتين، الذي قال عن انهيار الاتحاد السوفييتي بأنه أكبر مأساة شهدها القرن العشرين [2]، سنواته الأولى في الحكم في تثبيت سلطته كحاكم أوحد قيصرًا لروسيا، لاستعادة ما كان يراه بوتين وكثير من الروس مكانة السوفييت المفقودة. وفي الوقت نفسه كان يحاول جس نبض الغرب حول سؤال: كيف ستقبلون روسيا الجديدة، قوة عظمى ندًا لوجودكم في أوروبا والعالم، أم ساحة استثمار وربما انتقام لسبعين سنة من الخوف من الاتحاد السوفييتي؟ وكانت النتيجة هي أن الغرب لن يرى روسيا إلا وفق الخيار الثاني، بشكل أو بآخر، سواء رؤية الاتحاد الأوروبي الجار الجغرافي والقوة الاقتصادية الكبيرة، أو عبر رؤية الولايات المتحدة الأميركية كقطب عالمي أوحد.

لم يقتصر تركيز بوتين على ترسيخ سلطته وقوته داخل روسيا الاتحادية، بل امتدّ أيضًا إلى ضمان ما يراه أمن روسيا القومي في دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول حلف وارسو؛ فكان توسع حلف الناتو في أوروبا باتجاه الشرق من أسوأ الكوابيس التي لازمت القيادة الروسية مع سياسة المحافظين الجدد الأميركيين 2000-2008، الذين خاضوا حربَي أفغانستان 2001 والعراق 2003، ليرسخوا وحدانية قطبيتهم العالمية. ثم جاءت إدارة باراك أوباما عام 2008 بعد المواجهة الحاسمة في جورجيا مع خطط الناتو، وبالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، لتعلن توجهها الاستراتيجي للتركيز على احتواء الصين، من خلال الحركة السياسية والعسكرية في المحيط الهادي، وعبر وسط آسيا أو ما يُعرف بالدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي (الشكل 1)، التي تشمل أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان، ويمكن تمديدها ضمن الاهتمام والتداخل الجيوسياسي إلى أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، والتي تُعرف باسم استراتيجية المحور الباسيفيكي[3] (نسبة للمحيط الهادي أو الباسيفيكي)، والتي كانت تعني بالضرورة احتواء روسيا الاتحادية أيضًا. فدول وسط آسيا تشكل الخاصرة الضعيفة بالنسبة للصين، وبالنسبة لروسيا أيضًا، فهذه الدول كلها تعيش تحت حكومات دكتاتورية فاسدة، ومُتخمة بالأزمات الكامنة داخل كل دولة، وفيما بينها؛ فضلًا عن أنها متداخلة سكانيًا مع غرب الصين وجنوب روسيا الاتحادية، تداخل عرقي وديني حيث يشكل المسلمون الأغلبية الساحقة.

الشكل 1 خريطة تبيّن المحيط الجغرافي لروسيا الاتحادية

مع اندلاع ثورات الربيع العربي 2011، وجد العالم نفسه أمام نتائج حتمية لفوضى عالمية هدّامة ظهرت منذ نهاية التسعينيات، مع توسع سيطرة نظام العالم المفتوح أمام التجارة ورؤوس الأموال وتراجع سيطرة الحكومات، وبالتوازي مع انفجار ثورة الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية.

لم يكن الموقف الروسي أقلّ اهتمامًا وقلقًا من تداعيات هذا الحراك الجماهيري، حيث كان مع الصين أكثر قلقًا وتخوفًا من سرعة حركة ثورات الشعوب؛ خاصة أن المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي، مرورًا بشرق البحر المتوسط وإيران وصولًا إلى حدود الصين الغربية وروسيا الجنوبية، هي المنطقة المُرشحة -ذاتيًا وموضوعيًا- للاهتزاز تحت وقع حركة شعوب مقموعة طلبًا لحياة أفضل (الشكل 1).

وفي سورية التي تشكل نقطة ارتكاز أساسية لتحالف الضرورة بين الصين وإيران وروسيا[1]، والقائم على ضمان السيطرة على وسط آسيا، كان الموقف الروسي أبعد بكثير مما شاع حول الطمع الروسي بثروات النفط والغاز السورية[2]، أو باستثمار الموانئ السورية لصالح العسكرية الروسية، أو تجريب السلاح الروسي الجديد. وهذا لا يعني أن كل تلك العوامل لم تشكل عاملًا إضافيًا في زيادة حماسة الكرملين للتدخل في سورية، لكنها تبقى أقل أهمية من تشكيل دافع لتحركات جيوسياسية ضخمة واستراتيجية الامتداد والآثار؛ فالدافع الأساسي يبقى هو نظرة أمن قومي استراتيجي خارجي[3] تشمل وسط آسيا وصولًا إلى شرق المتوسط، بعد استبعاد الوزن الروسي والصيني في حرب العراق 2003، كانت سورية حجر القبان في حلف الضرورة الثلاثي. فالنظام الأسدي الحاكم لسورية حليف تاريخي للنظام الإيراني، وموقع سورية الجيوسياسي يمثل رابطًا لا غنى عنه للنظام الإيراني مع البحر المتوسط ولبنان وفلسطين، ومع خطورة انتقال موجة الثورات الشعبية إلى إيران[4]، أدى ذلك إلى موقف حاسم من قبل روسيا والصين في دعم النظام الأسدي في سورية، ودعم الدور الإيراني في تجبير كسور بنية النظام السوري؛ فكان أن استخدمت الصين حق النقض الفيتو [5]، مزدوجًا مع روسيا، لصالح النظام السوري 7 مرات، ما بين 2011 و2020، مقارنة باستخدامها للفيتو 8 مرات فقط من 1948 إلى 2010.

كان الاقتحام العسكري الروسي لسورية عام 2015 تحركًا استراتيجيًا مهمًا، فيما يمكن أن نسميه انتقال روسيا إلى سياسة الردع المسبق، مقابل سياسة ردة الفعل التي انتهجتها في الشيشان وجورجيا. وفي الوقت نفسه كان التدخل العسكري الروسي في سورية استثمارًا لخلاصة الخبرات العسكرية المتراكمة لدى الجيش الروسي، وأيضًا اختبارًا لهذه الإمكانيات الجديدة التي ركز عليها بوتين في عملية إعادة بناء الدولة الروسية، التي شملت تحسين الأداء العسكري التقليدي، إضافة إلى دعم توسيع إمكانيات الجيش الروسي في مجال التقنيات المتقدمة وحرب المعلومات وحرب الإعلام واستثمار إمكانيات الصناعة الجوية والفضائية الروسية.

وعلى الرغم من أن التدخّل الروسي في سورية لم يحقق أهدافه المعلنة كاملة، فإنه استطاع إعادة ترميم بنية نظام الأسد، وتوسيع مساحة سيطرته الجغرافية، وبذلك اكتسبَت الإدارة الروسية السياسية والعسكرية خبرات ضخمة بالتعامل المباشر مع عدة أطراف قوية مثل الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإسرائيل وكذلك مع الحليف الإيراني. هذه الخبرات تم وضعها على طاولة الكرملين للنظر في مصالح روسيا على الحدود الغربية أيضًا، وهي الجبهة الأشد خطورة، من خلال مقارنة كل الاحتمالات الواردة.

طبعًا، لا يتوقف الخط الواصل بين سورية وأوكرانيا على بلورة الخبرات السياسية والعسكرية في سورية، لاستثمارها في الأزمة الأوكرانية الروسية، فالبلدان ليسا هدفًا للصراع بحد ذاته، بل هما ساحة صراع القوى الكبرى الإقليمية والدولية، كما خلصت لذلك الباحثة آنا بورشفسكايا[6] في كتابها “حرب بوتين في سورية. السياسة الخارجية الروسية وثمن الغياب الأميركي”.

الدروس التي استفادتها روسيا من سورية على المستوى السياسي

اعتمدت الدبلوماسية الروسية في عملها في سورية على مبدأ شرذمة الأزمة السورية، فبدل أن يكون السؤال أو المشكلة قائمان من مطالب معارضين لنظام الأسد والأسد نفسه، أي من البعد الثنائي للأزمة “أسد-معارضة”؛ إلى تشجيع وخلق الاستقطابات بين ما يمكن تسميته “الحراك السياسي السوري”. وبهذا الواقع، تلاقت مع سياسات الحكومات الكثيرة الإقليمية والدولية التي تداخلت في الأزمة السورية، وعدد كبير منها ممن أعلن تأييده لمطالب الثورة السورية عمومًا، وحرص على توجيه خط سياسي سوري معارض متناسب معه، على حساب باقي المعارضة السورية.

من ناحية ثانية، لم تجد روسيا في تدخّل الأمم المتحدة، عبر دبلوماسية الأطراف المتعددة التي بدأت بمباحثات جنيف والمشاورات مع كل حكومات الإقليم وحكومات الدول الكبرى في العالم، ارتياحًا يناسب دبلوماسيتها في سورية. وما بين الخطين، وجدت أن المسار الثالث الذي يناسب الرؤية الروسية هو تركيب دبلوماسية متعددة الأطراف، لكن بعدد أقل بكثير من التشكيلة التي اتبعتها الأمم المتحدة، فاجترحت مسار آستانة، حيث حرصت فيه على حصر الأطراف الدولية، إضافة إلى نفسها مع إيران وتركيا، واستبعاد باقي الدول والحكومات المؤثرة. وضمن تلك الرؤيا، تعاملت مع المعارضة السورية الرسمية، على أنها كتل وشخصيات متباينة، وتفاعلت مع كل فريق على حدة، بعد أن عززت لدى الجميع أن العودة لموسكو أمر ضروري لا مفر منه للتوصل إلى حل في سورية.

هذه الدبلوماسية التي تم تنميتها ببطء وحرص من قبل الروس، كانت ممارسة سياسية جديدة على تاريخ العمل الروسي السياسي والدبلوماسي. وقد استطاع الكرملين بصبر مراكمة الخبرات ودراستها وتحليلها للتعامل مع أطياف قيادات المعارضة السورية، وكذلك للتعامل مع الدبلوماسية الدولية المنخرطة بالموضوع السوري. لكن فرض مسار دبلوماسي متعدد الأطراف تقوده روسيا لمواجهة خط الأمم المتحدة، بعد ثلاث سنوات من العمل السياسي، كان بحاجة إلى وجود روسي أقوى على الساحة السورية. وقد توصل الكرملين إلى هذه النتيجة في الوقت الذي كان به النظام الأسدي يصل إلى مرحلة التداعي الفوضوي الذي أخاف الدول الإقليمية والدولية؛ فكان التدخل الروسي العسكري الحاسم في 2015 مدعاةً لارتياح دولي وإقليمي، لأن أيًا منهم لم يكن مستعدًا لانهيار مفاجئ للنظام، من باب أن لا دولة متداخلة في سورية كانت تملك أوراق القوة الكافية للتحكم في مرحلة ما بعد السقوط. وكذلك كان التدخل الروسي العسكري إعادة إنعاش باللحظة الأخيرة لنظام الأسد وحليفه النظام الإيراني.

ومما زاد أيضًا في قبول التدخل العسكري الروسي، انطلاق الحملة الدولية ضد (داعش) في سورية، والتي ظهرت في سورية تحت أعين جميع الدول المتداخلة في سورية بمن فيهم روسيا ومخابراتها[7]؛ وإضافة إلى ذلك كان هناك ميل عند العالم الغربي للتخفيف من حدة التوتر والصدام مع روسيا، بسبب اجتياحها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ربيع العام 2014، الأمر الذي صعّد التوتر ما بين روسيا والغرب بسرعة كبيرة. لقد كان تصعيدًا حتميًا بالنسبة لكثير من الحكومات الأوروبية، بالرغم من أن بعضها لم يكن ميالًا لصدام حاد مع روسيا مثل ألمانيا وإيطاليا، مع وجود رغبة دائمة في الحد من التعاون الروسي الأوروبي من قبل دول أوروبا الشرقية مثل بولندا وسلوفاكيا، وما بين الطرفين كان الموقف الفرنسي والبريطاني. أما بالنسبة إلى الإدارة الأميركية مع أوباما، فقد كان موقفها أقرب إلى ما يمكن تشبيهه بأبغض الواجب أمام التصعيد الروسي.

على المستوى الإقليمي، سعت روسيا لبناء علاقات ثلاثية الارتكاز، بحيث تكون روسيا نقطة اللقاء بين مختلف هذه المثلثات، وعبّرت عن ذلك دراسة حول السياسة الروسية في سورية منشورة لدى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى[8].

الشكل 2 خماسي الدبلوماسية الثلاثية الروسية في سورية

استطاعت روسيا عبر سياستها في سورية أن تجزّئ الاشتباك السياسي والدبلوماسي السوري والإقليمي بين الأطراف الفاعلة، لتصبح مركزًا محوريًا وضروريًا بين هذه الأطراف. لكنها مع ذلك لم تستطع فرض مركزيتها بشكل كبير بما يتعلق بالدور الأوروبي والأميركي.

اكتفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالوقوف على الحياد تقريبًا منذ العام 2015 على الأقل، وعدم معارضة السياسات الروسية بشكل جذري. فاكتفت الإدارة الأميركية بالتنسيق العسكري واللوجستي على الأرض في سورية، بما خص ما سُمي عملية قتال (داعش)، وأيضًا بوضع خطوط فاصلة تتمحور حول مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/ قسد”. أما الدول الأوروبية، فقد تناغمت لحد كبير مع السياسة الأميركية عمومًا، ورفضت بإصرار الضغط الروسي لوضع قضية اللاجئين السوريين في أوروبا على طاولة المساومات مع الكرملين. ولعلنا نذكر جهود بوتين الحثيثة في 2018 لحشد دعم أوروبي للخطة الروسية في سورية، مقابل إعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، والتي قابلها رفض ألماني حاسم[1].

على مستوى المعارضة السورية، اتبعت روسيا سياسة ثلاثية أيضًا، سواء مع قادات المعارضة المسلحة أو السياسية، وذلك من خلال استخدام علاقاتها بدول الإقليم لضمان اتفاقيات جزئية صبّت بمحصلتها في مصلحة النظام الأسدي. واتبعت روسيا أيضًا سياسة العلاقات الثنائية المستقلة عن بعضها مع دول الخليج الفاعلة في سورية، بالرغم مما شاب علاقات روسيا بقطر في بداية الثورة السورية، واهتزازات الثقة ما بين روسيا والسعودية.

بكل الأحوال، اتسقت هذه السياسة مع تراجع الدور الخليجي المباشر في سورية منذ نهاية عام 2016، والذي ربما حصل بتأثير وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض. فلم يكن الملف السوري ملفًا شائكًا بين روسيا وبين دول الخليج العربي بعد 2020. وقد مكنت هذه السياسة الدبلوماسيةَ الروسية من تأسيس منهجية جديدة نسبيًا، مقارنة بتاريخ الدبلوماسية الروسية في التعامل مع الأزمات المشابهة وذات الأهمية القصوى بمنظور الأمن القومي الروسي.

ومع ذلك، لا بدّ من توضيح أن هذه السياسة، بالرغم من نجاحها الجزئي، لم تستطع تحقيق الأهداف الروسية المُخطط لها في سورية. وذلك يعود لجملة من الأسباب أهمّها:

أولًا، افتقاد روسيا للعلاقات الدولية اللازمة لفرض حلّ في سورية، وخاصة مستوى علاقتها بالغرب وحتى مستوى علاقاتها بتركيا ودول الخليج العربي. ففي سورية لا يمكن لروسيا، حتى بالتعاون مع إيران والصين، أن تفرض حلًّا بغض النظر عن شكله في سورية من دون دعم أميركي أوروبي واضح مباشر وقوي على المستويين السياسي والاقتصادي.

وفي الواقع، لم يؤدِ الدور الروسي في الأزمة السورية إلى تحسّن العلاقات الروسية الغربية، بل أدى إلى زيادة الشك والتباعد من قبل الحكومات الغربية.

ثانيًا، تمسك الكرملين وبوتين بتقليد روسي سوفيتي قديم ثبت فشله، بالرغم من كل المرونة والديناميكية التي أبدتها الدبلوماسية الروسية في مناح أخرى، وهو التمسك برجل روسيا في الدولة أو البلد المعني، مهما كان الثمن؛ فإصرار روسيا مثلًا على شخص رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وجماعته من سياسيين أوكرانيين، وعلى شخص رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وغيرهم من زعماء حلفاء، أدى إلى زيادة الصعوبات والتحديات التي تواجه روسيا.

وفي سورية، أدى تمسك بوتين ومعه النظام الإيراني بشخص بشار الأسد والدائرة الحاكمة في نظامه، إلى وضع سدّ منافذ كثيرة أمام السياسة الروسية، كان يمكنها المناورة خلالها للتوصل إلى حل لا يتعارض مع مصالحها.

ثالثًا، افتقار روسيا -دولة وحكومة- إلى خبرات التخطيط المتوسط وبعيد المدى، حتى داخل روسيا نفسها، وإلى الإمكانيات الاقتصادية اللازمة لانتشال دولة حلّ بها كل هذا الدمار من مشاكلها. فضلًا عن عجز نظام الأسد ذاتيًا عن استعادة سورية وإعادة بنائها[2].

رابعًا، بالرغم من اتفاق الكرملين مع النظام الإيراني استراتيجيًا على صيانة تحالفهما، الذي هو حلف الضرورة كما بينّا سابقًا، فإن الفريقين لم يملكا نظرة وأهدافًا واحدة في سورية. فلا يمكن مثلًا تشبيه تناسق روسيا وإيران في سورية، بتناسق عمل الولايات المتحدة الأميركية مع السعودية ودول الخليج في العراق.

خامسًا، عدم وجود ثقة بين الكرملين وبين حكومة الرئيس طيب أردوغان، بالرغم من العلاقات المتينة بين البلدين، ومن تفاهمهما على أن الصدام بين روسيا وتركيا ممنوع عليهما بحكم حقيقة أن أي صدام كبير سيؤدي إلى خسارة حتمية للطرفين. هذه الثقة المهزوزة ظهرت في سورية وفي ملف أذربيجان وأرمينيا، وأيضًا في الملف الأوكراني.

إذًا، لا يمكن أن ندعي أن السياسة الروسية في سورية حققت نصرًا سياسيًا للكرملين، وكذلك لا يمكن الادعاء بأنها فشلت. وعلى ما يبدو أن بوتين وفريقه يملكون الصبر الكافي لمتابعة سياستهم في سورية إلى آخر ما يستطيعون، ما دامت سورية باقية على أولويات مصالح روسيا القومية.

الدروس التي استفادتها روسيا من سورية على المستوى العسكري

كما ورد في المقدمة، فقد كانت سورية، إضافة إلى الأهداف الروسية الاستراتيجية الكبرى، ساحةً لاختبار التطويرات الكبيرة التي شهدها الجيش الروسي، خاصة بعد حرب جورجيا 2008 التي أظهرت ضعف الأداء العسكري للجيش الروسي[3]. فبدأ التدخل الروسي بتوجيه ضربات محددة مدروسة مسبقًا، وباستخدام سلاح الجو والصواريخ، واعتمادًا على تجميع المعلومات وتحليلها. فركز الجيش الروسي على تدمير القدرات القتالية للفصائل المستهدفة، وتقطيع طرق التواصل أو الدعم، ولم يستعجل الروس في عمليات استعادة الأرض. وربما هنا يمكن ملاحظة سبب الخلافات التكتيكية بين نظام الأسد والحركة الإيرانية عبر ميليشياتها وبين الخطة الروسية.

لقد كان واضحًا أثر التكتيكات التي استخدمتها قوات التحالف في عاصفة الصحراء 1991 على التكتيكات التي اتبعتها روسيا في سورية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة والحرب الإلكترونية والمعلومات والتنسيق العالي بين مختلف أنواع الأسلحة، الجوية والسفن والغواصات العسكرية والبرية. وقد عبر عن ذلك المقدم تيموثي توماس، من الجيش الأميركي، بدراسة مفصلة عن الجيش الروسي[4]، من حيث أهمية الفترة الأولى للعملية العسكرية وشمولية عمليات جمع المعلومات من خلال استثمار تقنيات المعلومات الحديثة، والتنسيق العالي بين القطع العسكرية؛ إذ كتب: “سيكون استخدام الذخائر الموجهة بدقة، والروبوتات، والمركبات الجوية غير المأهولة، والأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة، هي الأساليب الرئيسية الجديدة للاشتباك مع العدو”. ولم تمرّ العمليات الروسية بدون أخطاء كبيرة وصغيرة وخسائر غير محسوبة، مثل فشل بعض صواريخ (كاليبر كروز) التي أطلقت من أسطول بحر قزوين في البداية، لكن كثيرًا من هذه الأخطاء صُححت لاحقًا لتثبت جدارة عالية.

ومن ناحية ثانية، يشير أيضًا توماس، نقلًا عن رئيس الأركان الروسي، إلى وضع خيار استخدام الشركات العسكرية الخاصة في المعارك عند الحاجة. وهذا أيضًا ما مارسته روسيا في سورية وأيضًا في ليبيا، حيث لم تشتبك القوات الروسية البرية بشكل مباشر وحقيقي في الحرب الدائرة، لا في سورية ولا في ليبيا.

لقد كانت سورية فعلًا الساحة الأولى لاختبار التطويرات الضخمة على العسكرية الروسية، وربما كانت هذه الاختبارات هدفًا ثانويًا للتدخل العسكري الروسي في سورية، لكنها بالتأكيد لا تكفي لتكون دافعًا أساسيًا لذلك، كما يشاع كثيرًا في قراءة الأزمة السورية.

النتائج التي توصلت لها روسيا بعد 7 سنوات من غزو سورية

لعل النتيجة الأهمّ بالنسبة للحركة الجيوسياسية الروسية كانت أنها استطاعت الاقتراب كثيرًا من الحركة الجيوسياسية الغربية والأميركية، وتعلمت من خلالها كيفية إدارة أزمات معقدة خارج أراضيها، بمواجهة تضارب مصالح مع الولايات المتحدة الأميركية ومع الاتحاد الأوروبي. واستطاعت في الوقت نفسه التحقق من صدقية المؤشرات الكثيرة الواردة حول عدم رغبة صناع القرار السياسي الغربي في التدخل الحاسم في سورية، خصوصًا بعد الاختبار الأولي في اجتياح جزيرة القرم؛ فالقفز إلى سورية من القرم كان بعد تجاوز الاختبار الأول.

والنتيجة الثانية أنها فرضت نفسها كطرف في ما يُسمى “الحرب على الإرهاب” التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية؛ فعلى الرغم من أن غالبية عملياتها لم تستهدف (داعش) التي هي أكبر وأخطر فصيل إرهابي إسلامي في سورية، من وجهة النظر الغربية، فإنها استندت إلى أن وجود حركة على الأرض مترافقة مع حملات إعلامية كبيرة تغطي ما يحصل حقيقة على الأرض سيؤدي إلى فرض الكذبة، مهما كبر حجمها.

بايدن يقلل من خيارات بوتين في سورية وأوكرانيا

بعد خسارة ترامب لانتخابات 2016 الأميركية، خسر بوتين صديقًا وحليفًا أساسيًا في الإدارة الأميركية، كان يمكن له -لو فاز بالانتخابات- أن يدعم خطوات بوتين في سورية للخروج بالنتائج التي رسمها الكرملين لتدخله في سورية، إضافة إلى إطلاق حملته تجاه أوروبا الشرقية، من خلال إجبار أوكرانيا سياسيًا على الرضوخ للسيطرة الروسية. لكن مع قدوم جو بايدن[5]، وهو الذي لم يخفِ نفوره من بوتين خلال مرافقته لأوباما كنائب له[6]، انقلبت السياسة الأميركية الخارجية ضد ما كان بوتين مستعدًا له.

كان من الواضح أن إدارة بايدن ستركز على الملفات الداخلية المتأزمة نتيجة وباء كورونا، وخارجيًا ستركز على إعادة ترميم العلاقات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأميركية التي كاد ترامب أن يفسدها، وعلى معالجة الملف الصيني الذي ما زال يمثل الأولوية الكبرى لكل الإدارات الأميركية. وكانت البداية بمكالمة هاتفية متأخرة عن التقليد الأميركي مع الرؤساء الجدد، وأيضًا جافة وخلافية[7]. فالزعيمان لم يكونا على أحسن ما يرام سابقًا، ولا مع بداية رئاسة بايدن.

وبعد سنة من ولاية الإدارة الجديدة، تحقق عند بوتين أن الملفات العالقة مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية ستبقى مُجمَّدة، وأهمها العقوبات الاقتصادية القاسية التي كلفت الاقتصاد الروسي الكثير من الخسائر، إضافة إلى ملف أوروبا الشرقية وحلف الناتو، وإلى الملف السوري. وبهذه الحالة، فالولايات المتحدة الأميركية لا تخسر كثيرًا بسبب تلك العقوبات، على حين أن الخسائر الروسية الاقتصادية كبيرة جدًا، فضلًا عن التأثير السلبي جدًا على شعبية بوتين داخل روسيا المتدهورة منذ سنوات، بسبب تراجع الأداء الاقتصادي، خاصة بعد أزمة كورونا 8.

كنت في دراسة سابقة قد فصّلت أسباب واحتمالات الأزمة الأوكرانية الروسية[9]، وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الأزمة هي قفزة للأمام، قام بها بوتين لوضع الأميركيين والأوروبيين تحت ضغط كابوس اشتعال الحرب في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى إجبارهم على الجلوس مع الكرملين على طاولة المفاوضات. الطاولة التي لن تشكل أوكرانيا أهم بنودها، بل ستكون منصة لمطالب روسية بإعادة النظر بكامل سياسة الحلف الغربي تجاه روسيا ومصالحها.

بعد التجربة الطويلة لروسيا في سورية، يبدو أن بوتين أصبح أكثر ثقة في اتباع سياسة شفير الهاوية، لكن مع وضع خطط وسيناريوهات سياسية وعسكرية تبدو له أنها كافية لتجنب السقوط في الهاوية. فمن ناحية يعتمد بوتين كثيرًا على التأثير الروسي داخل أوكرانيا، وخاصة في الأقاليم الشرقية، حيث يمكنه ممارسة تلك السياسة في سورية لكن بشكل مقلوب نوعاً ما.

ففي سورية، يدَّعي الكرملين أنه دخل سورية بناءً على طلب “الحكومة الشرعية” السورية، أي نظام الأسد، التي تواجه تشكيكات بشرعيتها من قبل كثير من حكومات العالم؛ ثم تعامل مع المعارضة السياسية والعسكرية من موقف الاستناد إلى حلفه مع النظام الأسدي في دمشق. أما في أوكرانيا، فالكرملين يهدد بالدخول العسكري المباشر رغمًا عن الحكومة الشرعية الأوكرانية التي يعترف بها كل العالم، مرتكزًا إلى حلف مع معارضة أوكرانية تطالب بالانفصال أو شبه الاستقلال عن حكومة كييف.

أما عسكريًا، فمن نوعية الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، وبناء على ممارساتها في سورية، فالواضح أن الجيش الروسي سيلجأ إلى التكتيكات نفسها في أوكرانيا، إن حصلت مجابهة عسكرية مع أوكرانيا. أي البدء بضربات محدودة موجهة ومركزة على أهداف استراتيجية في الداخل الأوكراني، مما سيزيد من إثبات جدية التحركات الروسية أمام الغرب. وسينتقل بعدها بالتدريج للتصعيد العسكري، عبر الموالين الأوكرانيين لروسيا في الأقاليم الشرقية، قبل أن يقرر إدخال الجيش الروسي البري بمواجهات مباشرة مع الجيش الأوكراني، خاصة أن الجيش الأوكراني، على تواضع عدده وأسلحته، مجهّزٌ نسبيًا بأسلحة غربية متقدمة، خاصة المضادة للدروع والطائرات الموجهة عن بعد.