ويلفريد ثيسيغر صديق البدو عابر الربع الخالي/ بشير البكر

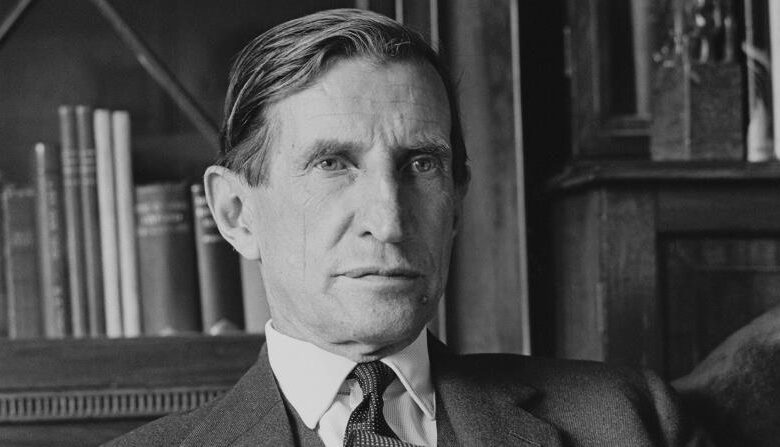

يقول الرحالة والأنثروبولوجي الإنكليزي ويلفريد ثيسيغر (1910-2003) إنه لم يكن في وارد كتابة كتاب عن السنوات التي عاشها في الجزيرة العربية، وقطع فيها ما يقرب من ثلاثين ألف كيلومتر على ظهور الجمال، ولكنه تعرّض لضغوط من بعض الأصدقاء الذين شاهدوا صور رحلاته وعرفوا بعض خبرياته، فنزل عند رغبتهم، وكان ثمرة ذلك ولادة الكتاب الفريد “الرمال العربية”، الذي يعدّ من أفضل الكتب عن البدو والصحراء. وأهم ميزة لهذا الكتاب أنه مكتوب بحب للعرب والبدو وللصحراء من دون قيد أو شرط؛ “أنا مدين قبل كل شيء للبدو الذين ذهبوا معي، ولولا مساعدتهم لم يكن في وسعي أن أقوم برحلتي في الربع الخالي”.

كانت أول رحلة موثقة لرحالة غربي إلى الربع الخالي تلك التي قام بها الرحالة الإنكليزي برترام ثوماس عام 1930، الذي “برهن على أن الصحراء ليست مستحيلة العبور، وكان عمله جبارًا في عالم الاكتشافات”، وتلاه بعد عام مواطنه ضابط المخابرات جون فيلبي، الذي اختار لنفسه اسم الشيخ عبد الله، وهو أول من عبر صحراء الربع الخالي من شرقها إلى غربها والتي يبلغ طولها 1200 كم، وعرضها من شمالها إلى جنوبها 650 كم في أقصى اتساع لها. وكان طريقه أصعب بكثير، ولكنه لقي مساعدة من الملك سعود بن عبد العزيز وحاكم الأحساء ابن جلوي، إلا أنه يسجل لثيسيغر أنه عَبَر الربع الخالي مرتين، وسجّل رحلته على نحو لم يسبقه رحالة، كما لم يأتِ بعده أحد ليعيش تفاصيل رحلتين سجلهما بنفس روائي متمكن من أدواته وعاشق للمكان وأهله.

كانت رحلة الربع الخالي الأولى عام 1945 استجابة للطموح وحب الاستطلاع، وبمثابة اختبار نفسي كي يجد السلام مع الوحدة، وبناء صداقة مع البدو في هذه المناطق الشاسعة، في وقت لم يكن فيه معظم الربع الخالي مكتشفًا، وكان أحد الأماكن القليلة التي لم يطأها إنسان من قبل. وبدأت العلاقة مع بدو الصحراء حين قرر القيام برحلته لعبور الربع الخالي من صلالة في سلطنة عمان، وهو يميز بين هؤلاء والبدو الآخرين الذين تعرّف عليهم سابقًا في سورية حيث أمضى عامًا في جبل العرب، وفي نجد التي زارها من أجل ترتيب مهمته للعمل ضمن فريق مكافحة الجراد في الشرق الأوسط الذي كانت تقوم به الحكومة البريطانية. وهو ما مكّنه من السفر في هذه المنطقة من دون عقبات الحدود. ويؤكد أن الاختلافات بين البدو في الجزيرة العربية وسورية سطحي، أقل من الذي يشعر به مدني من عدن أو مسقط عندما يقيم في دمشق. وينتمي البدو الذين احتك بهم الكاتب في البداية إلى قبيلة الكثيري الذين بدوا له لأول مرة بدائيين كالدناقل في السودان، ولكنه اكتشف سريعًا، إنهم على الرغم من استعدادهم للتسامح معه على أنه مصدر إيراد جيد، لم يشكوا أبدًا أنه أدنى مرتبة منهم. هم كانوا مسلمين وبدوًا وهو لا ينتمي إلى أي من هذين. ولم يكونا قد سمعوا بالإنكليز من قبل، وكل الأوروبيون عندهم مسيحيون. بل أن هؤلاء لم يعترفوا بعبد العزيز آل سعود ملكًا لهم” نحن بدو ليس لنا ملك إلا الله”. وعالم هؤلاء هو الصحراء وحدها، وهم معتادون على مصاعبها الجسيمة كشرب ماء الصحراء المر القليل، وأكل الخبز الجاف المليء بالحصى، وتحمل مزعجات الرمل الطائر وأحوال الطقس كالبرد والحر والضوء الذي يعمي الأبصار في أرض لا ظل فيها ولا غيمة. ولم يكن عندهم أي اهتمام بالأحداث التي تجري خارج هذه الرمال. وكانت البنادق التي حاربوا بها هي كل ما تلقوه من العالم الخارجي، أي إنها الاختراع الحديث الوحيد الذي اهتموا به. وعلى من يعيش معهم أن يقبل عاداتهم ويتقيد بمثلهم، وهم نقاد لا يرحمون من لا يتحلى بالصبر والروح المرحة، والكرم، والإخلاص، والشجاعة. ويسجل أن البدو كالمسلمين محتشمون كثيرًا ويتجنبون تعرية أجسادهم، وكان رفاق الرحلة يلبسون دائمًا الأقمشة التي تغطي وسطهم حتى حين اغتسالهم بالآبار.

في التمرين على الرحلة الأولى قضى ويلفريد ثيسيغر ثلاثة أشهر من التجوال في محيط حضرموت وخاصة القيام باستطلاع إلى “مقشن” في تتبع لمسار الخضرة والمياه من أجل سبر النقاط التي ينقطع عندها تكاثر الجراد عند الفاصل بين الصحراء والخضرة، من ثم عاد إلى صلالة، بعد أن تعلم الإعجاب برفاق الرحلة وتقدير مهاراتهم، ووجد أن التآلف مع هؤلاء أسهل بكثير من “الأعراب المتقدمين الذين يتبنون بعض عاداتنا بعد التخلي عن عاداتهم وتقاليدهم”. وصار يفضل اعتداد البدو بأنفسهم أكثر بكثير من حساسية “الأفندية” التي تُجرح بسهولة، وبدأ يرى الصحراء كما يراها البدو، ويحكم على الناس كما يفعلون.

كان بني رشيد أقرباء وحلفاء لبني كثير وينتمي البيتان في أرومتهما لبني كثير، ولكن بني رشيد الذين اجتاز برترام توماس الربع الخالي برفقتهم، نشأوا في بيئة أصفى وأنقى البيئات، وهي المدارج التي تقع إلى الشمال الشرقي من حضرموت، وعاشوا في جو لا يحيا فيه إلا الأقوى والأشد، كانوا بحسن اعتدالهم وقوة انتظامهم كأصالة الفرس. وذلك بفضل الصحراء الداخلية التي تنقص بقية أبناء القبائل الذين تعرّف عليهم وعاش معهم. وهؤلاء هم الذين رافقوه في الرحلة إلى حضرموت، بعد أن وجد فيهم ضالته من بين الأعراب الذين كان يبحث عنهم، وفي هذه الرحلة التقى بالفتى سالم بن قبينه (16 عامًا) الذي يحمل اسم أمه، وأصبح المرافق الدائم له طيلة خمسة أعوام أمضاها في جنوب الجزيرة العربية، وأحس بالحب نحوه منذ أن عرفه “لقد خفف عني الضيق الذي عشت فيه، وسررت بمرحه وفهمه لحاجاتي”.

ومع أن مرافقيه في الرحلات كانوا من المعدمين فقد كانت نقوده في مأمن وكأنها في مصرف “وفي السنوات الخمس التي قضيتها مع البدو لم أفقد قطعة واحدة من النقود أو الذخيرة، مع أن الذخيرة كانت أثمن شيء عندهم تبعًا لظروف حياتهم، علاوة على أنهم قوم مضيافون أكثر من أي شعب عرفته”. وعندما كان يعيش مع هؤلاء كان يتمنى أن يعيش مثلهم، وأن مجيئه لم يبدل شيئًا في حياتهم، ولكنه تحقق أن الخرائط التي رسمها ساعدت آخرين من أصحاب الأطماع المادية ليزوروا هذا الشعب ويفسدوه، وهو الذي أنارت روحه الصحراء كشعلة وضاءة في يوم من الأيام.

يفرد ثيسيغر مساحة من وقته لمراقبة علاقة البدوي بالجمل، ويلاحظها من طريقتهم في النظر إلى الجمل والتي يغالبها السرور الذي لا شبيه له غير نظرة الإنكليزي إلى فرس أصيل، وتصل العلاقة بين الجمل والبدوي إلى حالة من الحب. ويتحدث عن ناقة لا تسمح لأحد بركوبها غير مالكها الذي تأتيه حين يكون نائمًا لتشمه، وكان ينادي فتترك القطيع وتتبعه. فالبدو يدعون الجمال “عطاء الله”. وصبرها هو الذي يحببها إلى قلوب العرب، ويقول إنه لم يشاهد في حياته بدويًا يضرب جملًا أو يعامله بقسوة، بل يكنون لها حبًا حقيقيًا. وليس الجوع أو العطش هو الذي يخيف البدو في الصحراء، فهم يزعمون أنهم يتحملون البرد الشديد والجوع والعطش سبعة أيام بأكملها إذا كانوا راكبين جمالهم. أما الفكرة التي تخيفهم وتلاحقهم دائمًا فهي إمكانية انهيار جمالهم، إذا لو حدث هذا لكان موتهم أكيدًا.

السكوت عند البدو صعوبة لا تحتمل، وإذا ابتدأ أحدهم بإلقاء الشعر، خيّم السكون على المكان لا يعكره إلا صوت أوراق الصاف (نوع من النخيل الهندي) التي جمعوها في الوادي. وعندما يتأثر العرب ينظمون الشعر بسهولة، وقد سمع صبيًا يصف ارتجال في قصيدة بعض المرعى الذي كان قد وجده، وكان يعبّر بطريقة طبيعية عن شعوره.

إن عدد العرب في الجزيرة ستة أو سبعة ملايين، وبين هؤلاء يشكل البدو الربع فقط. ومع هذا فإن البدو وحدهم يستطيعون العيش في الصحراء التي تشمل أكثر أنحاء الجزيرة. أما الآخرون فقد استقروا في الأمكنة القليلة التي يمكنهم فيها أن يقتاتوا من الأرض، وأكثرهم يعيش في اليمن، هذه الزاوية الخصبة من الجزيرة التي كان الرومان يدعونها “جنة العرب”، وأغلب الظن أن أصل الجنس السامي من هناك. والعرب يقسمون إلى العرب العاربة أو الخلص الذين ينحدرون من قحطان وأصلهم من اليمن، والعرب المستعربة المتبنون الذين ينحدرون من عدنان بن إسماعيل وأصلهم من الشمال، وقد حافظ العرب على نقاوة عنصرهم لأن الصحراء والبحر يفصلان بينهم وبين العالم الخارجي بعكس سورية ومصر والعراق التي كانت مفتوحة للغزو والهجرات.

المال الذي يحصل عليه البدوي يقسم حالًا بين عائلته وقبيلته. وفي الصحراء لا يحتاج البدو إلى كثير من المال ليعيشوا فقطعانهم تمدهم بالطعام والشراب، ولكنهم يحتاجون إلى بعض الأشياء التي لا يملكونها. والبدو يحبون المال حتى مجرد إمساكه يشعرهم بالنشوة. وكان في وسعهم أن يجدوه في حقول البترول وهم جالسون في الظل يحرسون المحطات. وهذا أسهل من سقي الجمال العطشى من بئر جاف تقريبًا في الصيف، ولكن حب الحرية الذي يجري في دمائهم يعيد أكثرهم إلى الصحراء. ومن المفجع أن يصبحوا، نتيجة أحداث خارجة عن إرادتهم، طبقة عاملة متطفلة تقرفص حول آبار البترول في قذارة المدن المؤلفة من الأكواخ في بعض الأجزاء المجدبة، إذ أن ما هو جيد لدى الأعراب أتى إليهم من الصحراء، من شعورهم الديني القوي الذي يجد منفذًا له في الإسلام، إلى حاسة الأخوة عندهم، التي تربطهم كأعضاء في جسد واحد، إلى فخرهم بعنصرهم وكرم وحسن ضيافتهم، إلى كرامتهم واحترامهم لكرامة غيرهم كبشر مثلهم، إلى مرحهم وشجاعتهم وصبرهم. والظريف أن العرب سلالة تنتج أحسن ما عندها في حالات الشدة والضيق، وتتدهور بالتدريج عندما تصبح شروط المعيشة سهلة. ويقول الكاتب “شيء ذو مغزى أن يكون أعراب الصحراء هم الذين فرضوا ميزاتهم على الجنس العربي”، وبانتشار الدين الإسلامي الجديد خفت أهمية الجنوب (اليمن) أكثر وانتقل مركز القوة إلى مكة في الشمال. وفي الختام “أجل، إن هؤلاء الأعراب الصحراويين، غزاة طماعون، حفاة يكرهون الغرباء، ولا يطيقون القيود، ولكنهم نبلاء”. وكان البدو يتكلمون عن النساء، وهم عمومًا شعب قوي ذو عواطف جياشة وحديثهم عن الجنس حيوي وصريح، ولكنه غير بذيء.

يتحدث ثيسيغر عن الصحراء كما لو أنه يصف البحر: “تمتد أمامنا كحائط متلألئ وردي اللون، ويهبط الرمل من القمة في خط مستقيم، ويشكل زاوية منحدرة، وإلى أقصى حد تسمح به حبات الرمل، تاركًا بقعة مؤقتة على أرض الصحراء”، وبين الحين والآخر كان الرمل يسقط على جانبي هذا الوجه وتنحدر القمم الحادة في انحناءات متماوجة، ووراءها كانت القمم والمنحدرات تتابع بحيث تبدو أكثر تداخلًا وأصغر حجمًا كلما بعدت عن الوجه الرئيسي. وكان الرمل في المنحدرات المنخفضة من ظهر التلة ثابتًا، يعلو وينخفض في تموجات واسعة، وكانت الريح تعبث بالرمل مفرقة الحبات الخفيفة عن الثقيلة وهذا الخليط من الألوان يعطي الصحراء العمق والغنى. إنه ذهبي مع فضي، ليموني مع كريم، أحمر قرميدي مع أبيض، بني محروق مع زهري أصفر مع رمادي، وله تشكيلة لا تنتهي من الظلال والألوان؛ “ملأني شعور كمن يتسلق الجبال وهو يرى من فوق تلال الهند قمة جبال هيملايا البيضاء تتحداه”، ولكن الوضع يختلف حين يقترب الكاتب من “أم السموم”، ويسافر عبر الرمال المتحركة.. وتلك حكاية أخرى.

ضفة ثالثة