لا سبيل إلى مدينة فاضلة/ أغنيس هيلر

ترجمة: أحمد نصر

لأستاذي الجامعي رأي حاد فى مقدمات الترجمات. يقول في ما صح عنه أن المترجم لا يصنع المعجزة، بل مجرد ناقل. أما من يترجمون الروايات ثم يضعون لها مقدمات، فيراه ضرباً من سخف – وهذا اللفظ لي – و«قصر ذيل». لو أنني لا أعلم أن أستاذي مترجم قويم العبارة لما كنت اعتبرت رأيه، فقد تدربت ألا أُجهد نفسى فى تصديق الأكاديميين، خاصة فى لحظات غضبهم المتحسر على الحال، وقليل منهم من تهزّه مصائب البشر. كما أنني كنت لا أعلم منه تواضعاً ذلك الحين، قبل أن أصبح ينادينا بـ«زملائي» بعد تخرجنا من جامعة القاهرة – رد الله غيبتها – التي نحبها ولنا فيها ذكريات. حسناً، ها أنا أتكلم كرجل عجوز، وما زلت فى العشرينات حفظها الله. أعود إلى ساكنة بودابست، الفيلسوفة العجوز أغنيس هيلر، والتي ترجمتُ حوارها مع توماس هابرل ونُشر في الجمهورية.نت العام الماضي معنوناً «معنى الحياة هو أن نعيش». جاء الحوار على لسان عجوز تدعي أن الزمن لم يُنهكْها وأنه لم يتم إجبارها أبداً، والعياذ بالله، وقد نُشر بمراجعة الصديق موريس عايق. لا بد أن موريس ضحك من مقدمتي التى قلت فيها «ترتيب قدري ما»، بيد أنه لم يبخل بمراجعة هذا المقال أيضاً. ها أنا أضرب بتلك المقدمة رأي أستاذي فى سخف كاتبيها، وحسبي فى ذلك أن أسرة التحرير قد أسرّت لي بضرورتها «لدواعٍ تحريرية». أخيراً، المقال يتحدث عن الحرية، الحرية التى يبحث عنها كل البشر، والتي تعتقد أغنيس أنها شجرة بلا جذور.

أغنيس هيلر هي فيلسوفة مجرية، وُلِدت في بودابست عام 1929، وبالكاد نجت من الترحيل خلال الهولوكوست. في السنوات التالية، أصبحت عضواً في مدرسة بودابست للفلسفة الماركسية. لعقود من حكم النظام الشيوعي، تم قمعها هي والفيلسوف الماركسي الجديد جورج لوكاش، لذلك هاجرت إلى أستراليا عام 1977. في 1986، خَلَفَت هيلر حنّة آرنت كأستاذة في نيويورك. وقد عاشت في بودابست حتى وفاتها فى التاسع عشر من تموز (يوليو) 2019.

العنوان الأصلي بالألمانية: Ágnes Heller, Kein Weg führt nach Utopia.

الحرية هي رمز الحداثة، لكن الممارسة الفعلية لحرية الاختيار هذه هو ما يهم الحياة الاجتماعية والسياسية اليوم، هكذا كتبت الفيلسوفة المجرية آغنيس هيللر قبل وفاتها بفترة قصيرة.

دعوني أبدأ بالقصة النموذجية المذكورة فى سفر الخروج في العهد القديم. هرب بنو إسرائيل من مصر بعد أن قبعوا تحت نير العبودية، ثم حُررت رقابهم دون الاضطرار إلى قتال، بل نالوها كعطيّة. لكن حين نزحوا عبر الصحراء، فقدوا الأمن الذي تمتعوا به كرقيق. وحين أعياهم فقدان اليقين فى الصحراء، نزعت نفوسهم إلى قدور اللحم التى اعتادوا أكلها فى مصر1 التي نعموا فيها بأمن العبودية. ثم تلقوا دستوراً على شكل وصايا عشر كمنحة إلهية.، هكذا بعد أن حُررت رقابهم من العبودية، مُنحوا الفرصة ليصبحوا أحراراً حقيقيين، فالأحرار فقط هم من يمكنهم الحصول على دستور ليكون الضمان الوحيد للمساواة السياسية. دستور كهذا هو شرط لجعل الحقوق الأساسية ممكنة، بما في ذلك الحق الأصيل في الأمن. لكن كيف انتهز بنو إسرائيل فرصة التصرف كأشخاص أحرار؟ لقد عبدوا العجل الذهبي.

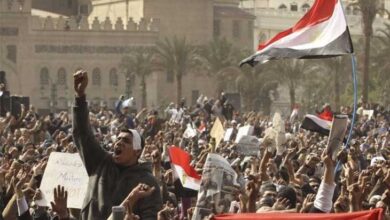

تكرّر هذا المثال الرمزي مرات عديدة عبر التاريخ. في الآونة الأخيرة في التاريخ الحديث لبعض بلدان أوروبا الشرقية – كما في بلدي المجر – مُنِحَ الناس الحرية كـ«هدية عيد ميلاد»، و لكنهم لم يتمكنوا من اقتناصها. كان هناك أسباب عديدة لذلك، أحدها أنهم اعتادوا أمن العبودية.

مع أن هذا المثال التوراتي للتوتر الناشئ بين الحرية والأمن تكرّر مراراً في تاريخ الإنسانية، إلا أنه نادراً ما كان محط اهتمام. لأكثر من ألفي عام، لم يكن هناك سوى عدد محدود من المؤسسات السياسية، وفي نهاية المطاف حُكمت جميع الشعوب من قبل مَلِك أو بعض عائلات أرستقراطية. وصف أرسطو ذلك الوضع على النحو التالي: بعض الناس يولدون أحراراً، والبعض الآخر رقيقاً. هكذا يحدد مكان الميلاد المكانة التي يشغلها الإنسان في الهرم الاجتماعي حتى وفاته، وينطبق الشيء نفسه على ذرّيّته.

الإنسان قابع فى قيود

في العصر الحديث، أصبح ذاك النزاع الذى هُمِّش سابقاً محط اهتمام، لأن عالم الحداثة يختلف جوهرياً عن جميع العصور السالفة. أبرز فلاسفة عصر التنوير هذا الاختلاف، وأصبح حقاً معمولاً به في أول دستور جمهوري، وبالتحديد في المقولة التي أسست كل ما سيأتي: «كل الناس وُلِدوا أحراراً». قبل ذلك، استكمل جان جاك روسو تلك المقولة: وُلد الإنسان حراً، بينما يعيش مقيَّداً في كل مكان. نبّه روسو بذلك إلى الفصل الفلسفي الصارم بين مقولات كل من الفلسفتين المتعالية2 والتجريبية. مع ذلك، لا تستند مقولات الفلسفة المتعالية فقط على الكونية، ولكن أيضاً على الجزء التجريبي الآخر الذي يفسر ما يحدث فعلاً «في كل مكان» من استعباد.

يُعبّر ذلك الفصل عن الفكرة التأسيسية لعالم الحداثة، ألا وهي أن من الصحيح أن العبودية والرق قائمان، لكنهما يتعارضان مع الادعاء المعياري الذي تعبّر عنه مقولة الفلسفة المتعالية. يعبر هذا الادعاء عن الحالة الطبيعية التى يولد عليها البشر، لكن الواقع التجريبي غير الطبيعي أثبت حقيقة أن الإنسان يقبع فى قيود.

إن الحداثة مؤسسة على الحرية، ومع ذلك – إذا اتبعنا روسو – علينا أن ندرك أن الحرية لا تُقدِّم أساساً متيناً. دعني أوضح هذه النقطة باختصار. طبقاً لأرسطو، الناس يولدون أحراراً والبعض الآخر رقيقاً. هكذا لم يكن هناك فرق بين المحتوى المعياري والمحتوى التجريبي للمقولة. رغم ذلك، فالواقع يقول أن بعض الناس وُلِدوا أحراراً، والبعض الآخر رقيقاً، وقد اعتُبِر ذلك طبيعياً فى زمان أرسطو. ربما لم يكن هذا هو الحال في العصر الأسطوري (الذهبي) الغابر، ولكن هذا العصر يبدو ضائعاً بلا رجعة.

أكثر من مجرد سفسطة فلسفية

فقط في العصر الحديث، بدأ الفلاسفة يشرحون لنا أننا وُلدنا جميعاً بنفس القدر من الحرية، وبالتالي لدينا نفس الحقوق. على سبيل المثال، يسرد إعلان الاستقلال الأميركي 1776 تلك الحقوق: الحق في الحياة، وفي الحرية، وفي البحث عن السعادة. وكذلك الحقوق التي قادت إلى الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1789. وعلى الرغم من أنه مرّ ما يقرب من مئتين وخمسين عاماً على تلك الحقوق المعلنة، لا يزال بإمكاننا أن نُعيد قول روسو: وُلد الإنسان حراً، بينما يعيش مقيَّداً في كل مكان (تقريباً).

رغم أن فكرة تأسُّس عالم الحداثة على الحرية لا تزال سارية المفعول، إلا أنها أظهرت مبدئياً ما كان يمكن توقعه منذ البداية: الحرية ليست ذلك الأساس الراسخ. مبدئياً، لا يمكن استخدام مفهوم الحرية لتأسيس أي شيء، وذلك لسبب بسيط جداً هو أنه يمكن لبشر أحرار اختيار التنازل عن حريتهم. إذا لم يتمكنوا من نبذها، فلن يكونوا أحراراً حقاً. يبدو ذلك للوهلة الأولى سفسطة فلسفية، على الرغم مما له من تأثيرات جوهرية للغاية على عالمنا اليوم وعلى مستقبلنا كذلك.

ما هي الحداثة؟ وكيف رُويت حكايتها؟

ركّز التاريخ المبكر للحداثة على قضية الصراع بين الأصالة والمعاصرة، ففقدت «الأفكار القديمة الجليلة» بَريقها وسلطتها، فى حين سطعت أفكار جديدة لتلعب دور الحقيقة. ولكن كان ثمة تاريخ ثانٍ منذ الثورة الفرنسية حتى القرن التاسع عشر عن تلك «الحكاية العظيمة» حول التقدم العالمي، الذي بدأ في الشرق ثم تجلى في أوروبا القديمة عند اليونان، ثم روما في نهاية المطاف. يمكن لهذه الحكاية العظيمة بالفعل أن تُروى أيضاً في ظروف مختلفة بوصفها تاريخ تدهور وانحطاط.

ما هي الحداثة إذن؟ نظام الحداثة يقف بالضد من جميع الأنظمة السالفة، كما ذكرت سابقاً، حيث تمتلك الحداثة تأسيسها على الحرية. لكن هذا القول يظل أجوف ما لم يُلقِ المرء نظرة فاحصة على «المنطق» الحاكم لهيكل النظام الاجتماعي للحداثة.

أفكر في ثلاثة أُسُس لمنطق للحداثة (هناك منطق آخر غير أساسي لن أناقشه هنا):

أولاً توزيع وانتشار السلع والأشخاص والخدمات في السوق، يمكن بتعميم مُخِلّ تسمية هذا الأساس بالرأسمالية؛

ثانياً التطور المستمر للعلم والتكنولوجيا، وتراكم المعرفتين العملية والنظرية؛

ثالثاً (وهذا مفترَض بالفعل هنا) إمكانية اختيار القواعد والمؤسسات السياسية بحرية.

الحرية كشرط للأمن

لا يمكن استبعاد أي من تلك الأُسُس المنطقية الثلاثة من قلب الحداثة. مع ذلك، فإن كيفية استغلال الناس الفرصة لاختيار القواعد والمؤسسات السياسية هو المفتاح لجميع حرياتهم. إن المدى الذي يتمتع به الناس لإنشاء مؤسسات حرة، كما حصل في الديمقراطيات الليبرالية، يحدد إلى أي مدى يمكن للأساس المنطقي الثالث السيطرة على الاثنين الأولَين. يعني ذلك أن يكون السوق على دراية بدور قواعد التوزيع في تعزيز عدم المساواة الاجتماعية، وبقدرة المؤسسات السياسية على التدخل في إعادة توزيع الثروة لتجنب العواقب الوخيمة. أما فيما يتعلق بالتقدم العلمي والتكنولوجي، فبإمكان القرارات السياسية أن تتحكم وتحدّ من استخدام التكنولوجيات ذات الآثار الخطيرة المحتملة. إذا لم تُنتخَب المؤسسات السياسية بحرية، وجرى الاستئثار بالسلطة، فساعتها لن توجد طريقة للتحكم فى السوق والتكنولوجيا. لذا فإن الحرية السياسية شرط أساسي لأمن الإنسان.

رغم ان الكونية تخاطب كل الناس، إلا أنها صِيغت كفكرة إقصائية فى بدايتها. فواقعياً قُصِد بـ«كل الناس» رجال أوروبا وأميركا الشمالية فقط. اليوم أصبحت الكونية قاعدة مشتركة، حيث يستهل إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعبارة «يولد جميع الناس أحراراً». وقّعت جميع دول العالم، بما في ذلك الدكتاتوريات، على هذا الإعلان. بهذا أصبح العالم حداثياً، ليس فقط بالمعنى المعياري بل أيضاً بالمعنى التجريبي. فاليوم يتشارك الناس جميعاً الأُسُس المنطقية الثلاث للحداثة. لكن بينما ينشأ المنطقان الأول والثاني (اقتصاد السوق، والعلوم والتكنولوجيا) بشكل تلقائي، لا يحدث نفس الأمر مع المنطق الثالث (ممارسة الحرية).

كيف نمارس حريتنا؟

يمكّن منطق الحداثة الثالث أهل بلد أو دولة أو مدينة معينة من اختيار مؤسساتهم السياسية المناسبة، بالإضافة إلى أشكال القواعد التي تُنفَّذ في كل مناسبة يُحدِق فيها خطر خروج كلا المنطقَين الأول أو الثاني عن نطاق السيطرة. على سبيل المثال، يخرج السوق عن السيطرة إذا أدى إلى فقر جماعي يتسبب بدوره بثورات وإبادات جماعية وحروب، بينما يخرج العلم والتكنولوجيا عن السيطرة إذا أدّيا لتلويث أنهارنا وبحيراتنا وبحارنا وهوائنا وكل مجالنا الحيوي، أو إذا أنتجا آلات حرب تُهلك الزرع والنسل. هكذا، يعتمد أمن أجيالنا المستقبلية على قراراتنا السياسية التى يُملِيها المنطق الثالث، والذي تعتمد عليه حريتنا؛ أو بعبارة أخرى يعتمد على كيفية ممارستنا لحريتنا.

الحداثة مؤسسة على الحرية، لكني أكرّر القول بأن الحرية ليست ذلك الأساس الراسخ. فالناس أحرار في الوقوع تحت براثن الدكتاتوريات والطغاة والطُغَم الحاكمة والأنظمة الشمولية، ويمكن أن تنهار الأنظمة الشمولية والديمقراطيات الليبرالية على السواء، والقرن العشرون حافل بالنماذج. من المعقول أن نفترض أن العالم لن يعمل من تلقاء نفسه، وأن السلام ليس مكتوباً عليه الدوام، وأن الغيوم المظلمة التى تخيِّم على أفق الديمقراطيات الليبرالية لن تنقشع من تلقاء نفسها. ولكي تنقشع، يجب أن يدرك مواطنو هذه الديمقراطيات أن أمن العالم والمجتمعات والأجيال القادمة يعتمد على حريتهم، أو بالأحرى على ممارساتهم لإمكانات هذه الحرية. هذا لا يعتمد فقط على كيفية إدراكنا لسردية الحرية السياسية، ولكن أيضاً على تحمل مسؤولية تلك السردية.

حتى زمرة من الشياطين قد يضطرون لعيش مشترك

المجتمعات الحديثة مجتمعات ساخطة. إن «القبطان التقدمي» يقف على دفّة السفينة، لكنه لا يُملي الاتجاه، بل ركابها وطاقمها يفعلون ذلك. السخط له ما يبرره، لأنه لا يوجد مجتمع مُنصِف، والديمقراطيات الليبرالية «تنزف من جروح شتى». أحد تلك الجروح فقدان اليقين، فهناك – وسيكون دائماً هناك – أولئك الذين تنزع نفوسهم إلى قدور اللحم المصرية، منتظرين القبطان أن يُبحر بالدفة نحو مدينة فاضلة. بيد أنه حتى المدن الفاضلة لن تروي لهم ظمأً، ولا يمكن للمرء تجاوز الحداثة، فلا يوجد ما هو بعدها ولا فوقها. مع هذه الآمال، لا يمكن للمرء إلا أن يقبع فى ظروف أسوأ داخل المجتمعات الحديثة.

لا يمكن لأي مجتمع أن يُسعِد الناس، أو يهبهم الحب، أو يمنحهم النجاح الشخصي أو الرضا عن حيواتهم الخاصة، أو أن يُتيح المساواة الكاملة. لكنه يمكن أن يمنح مواطناته ومواطنيه نفس الحقوق و – بقدر الإمكان – نفس الفرص لتطوير مهاراتهم. لن يحقق المرء أبداً مجتمعاً مُنصِفاً بالكلية، ومع هذا يوجد نظام سياسي يحق فيه لآحاد الناس أن يُشكّكوا فى منظومة عدالته القائمة.

1. تشير الكاتبة الى ما ورد فى سفر الخروج، الإصحاح السادس عشر، 16:3: «وَقَالَ لَهُمَا بَنُو إِسْرَائِيلَ: ’لَيْتَنَا مُتْنَا بِيَدِ الرَّبِّ فِي أَرْضِ مِصْرَ، إِذْ كُنَّا جَالِسِينَ عِنْدَ قُدُورِ اللَّحْمِ نَأْكُلُ خُبْزًا لِلشَّبَعِ. فَإِنَّكُمَا أَخْرَجْتُمَانَا إِلَى هذَا الْقَفْرِ لِكَيْ تُمِيتَا كُلَّ هذَا الْجُمْهُورِ بِالْجُوعِ‘».

2. الفلسفة المتعالية هي حركة فلسفية تطورت في أواخر القرن التاسع عشر في شرق الولايات المتحدة، يكمن اعتقادها الأساسي في أن الخير متأصِّل في الناس والطبيعة، وأن المجتمع ومؤسساته أفسدوا نقاء الفرد، وأن الناس يكونون في أفضل حالاتهم عندما يكونون حقاً معتمدين على أنفسهم ومستقلين.

موقع الجمهورية