عن المسلسل الكوري “لعبة الحبار” -مقالات مختارة-

جاذبية العنف والموت في «لعبة الحبار»/ بكر صدقي

إذا صرفنا النظر، مؤقتاً، عن المستوى الفني لمسلسل «لعبة الحبار» سيبقى أن التفاعل الكبير من الجمهور معه يستحق بذاته الاهتمام والتأمل. في تجربتي الشخصية مع هذا المسلسل الكوري على منصة نتفليكس، قاومت التورط في مشاهدته لأسابيع، ربما بسبب نفوري من فكرة الألعاب القاتلة التي سبق للسينما الأمريكية أن عالجتها في أكثر من فيلم، ورأيت فيها شيئاً مصطنعاً لتسويغ مشاهد عنف مجانية لهواة النوع، من غير أي أفكار ذات قيمة. ثم استسلمت أمام إغراء مشاهدته بعد الصدى الواسع الذي ظهر في وسائل الإعلام، وكانت النية أن أشاهد حلقةً أو حلقتين فقط لآخذ فكرة عن المسلسل قبل اتخاذ قرار بالمتابعة أو التوقف.

ما حصل هو أنني تابعت المسلسل إلى النهاية، ولم يكن «تشويق» الألعاب القاتلة هو ما شدني إليه، بل لأن المسلسل قدم صورة اجتماعية مرعبة عن الليبرالية المتوحشة في كوريا الجنوبية، يمكن تعميمها على تجارب بلدان أخرى أيضاً. ما نعرفه عن التجربة الكورية هو أنها من «النمور الآسيوية» التي صعدت بسرعة منذ التسعينيات، وحالات التمرد العمالي التي كانت تتكرر بشكل دوري وتقمع بشدة من قبل الشرطة في حقبة الصعود تلك. هذه معلومات سطحية مما تنقله وسائل الإعلام، لا تقدم معرفة أعمق بالنتائج الاجتماعية المرعبة للبرلة في هذا البلد البعيد. وفي كتابه المعنون بـ«الثقة» يتحدث فرنسيس فوكوياما عن بلدان شرق آسيا الصاعدة اقتصادياً، ومنها كوريا الجنوبية، في محاولة لتفسير سر هذا الصعود بعوامل ثقافية كمركزية دور العائلة في مجتمعات تلك البلدان. فوكوياما المفتون بالنموذج الليبرالي لم يكن معنياً بتصوير وحشية تطبيقه في بلدان ككوريا الجنوبية وفيتنام وغيرهما من «النمور الآسيوية».

هذا بالضبط ما يقدمه لنا مسلسل لعبة الحبار، وقبله فيلم بارازيت. وإذا كان الفيلم قد لاقى استحساناً كبيراً من النقاد والجمهور، واستحق الفوز بجائزتي السعفة الذهبية والأوسكار، فيبدو أن المسلسل سيقسم مشاهديه والنقاد، تقسيماً حاداً، بين تقييمين متعارضين. وأكثر ما تعرض للنقد هو كم العنف المهول في مشاهد المسلسل، وسياق ألعاب الأطفال الذي عرضه في إطارها. وهي ألعاب تقليدية كورية شديدة البساطة انقرضت تقريباً بعد انتشار ألعاب الفيديو الحديثة الكوسموبوليتية.

لكن صانعي المسلسل حولوا تلك الألعاب التقليدية إلى عناصر أو مراحل في لعبة واحدة تشبه كثيراً ألعاب الفيديو المشار إليها، من خلال تغيير قواعد اللعبة إلى لعبة قاتلة، من يخسر في كل مرحلة «تتم تصفيتهم» ويتابع من يبقون على قيد الحياة المراحل التالية.

الأسلوب الفني للمسلسل بسيط، لا يحتاج من المشاهد تأويلات أو إسقاطات معقدة. لدينا مشاهد من حياة الشخصيات العادية في المدينة، وبخاصة الشخصية الرئيسية، ومشاهد في مكان اللعبة، وأخيراً مشاهد تصور المتسابقين في تلك الألعاب التقليدية «البسيطة» داخل اللعبة الكبيرة. واللعبة الكبيرة تقدم اللوحة الاجتماعية لضحايا الليبرالية المتوحشة في كوريا بصورة مجازية، في حين تقدم المشاهد الواقعية معادلها الموضوعي. بهذه البساطة قدم لنا المسلسل صورة واقعية ورمزية معاً للصراع من أجل البقاء الذي تعيشه الطبقات الدنيا في المجتمع الكوري في ظل تلك الليبرالية. لا رحمة في اللعبة، كما لا رحمة في النظام. بل إنه ما كان ممكناً تنظيم لعبة من هذا النوع، لولا هذا النظام. في اللعبة، كما في الواقع، تظهر أشد الغرائز انحطاطاً ووحشية، حيث يدوس «الناجون» على من يسقطون على الطريق. بل إنهم، حين يتطلب الأمر، يقتلون الآخرين كي ينجوا بجلودهم. يحدث من ذلك أثناء المسابقات، وعلى هامشها في مهاجع نوم المتسابقين أيضاً.

ولكن ما الذي أجبر أولئك الأشخاص على المشاركة في «اللعبة»؟

الشخصيات المشاركة جميعاً لديهم مشكلات مادية كبيرة لا مخرج منها. ديون كبيرة أو ملاحقة قضائية بسبب اختلاس مالي أو عدم قدرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة. ما أغراهم في اللعبة هو وجود مكافأة مالية ضخمة تعادل ملايين الدولارات سيفوز بها من يتمكنون من اجتياز جميع مراحل اللعبة بنجاح. أما الخاسرون فيخسرون حياتهم. مع العلم أنه متاح لهم الانسحاب من اللعبة، في أي مرحلة، إذا اتخذ قرار جماعي بذلك بنتيجة التصويت «ديمقراطياً»! ولنا أن نفكر ما الذي جعلهم يواصلون اللعب على رغم وجود هذه الفرصة بالنجاة الجماعية.

نعم، كم العنف ونوعه مهولان، يدفعان المشاهد إلى محاكمات أخلاقية مع نفسه، من خلال تنبيهه إلى غرائز منحطة في أعماقه قد يكون غافلاً عنها. أنانية مدفوعة إلى درجة قتل الآخر للنجاة بالنفس. أميل للاعتقاد بأن ما نفر منتقدي المسلسل ليس مشاهد العنف بذاتها، فقد رأينا مشاهد أكثر عنفاً في أفلام ذات مستوى رفيع كسلسلة أفلام العراب لكوبولا، أو أفلام كوينتن ترانتينو، أو فيلم «البرتقالة الآلية» لكيوبريك أو «صمت الحملان» وغيرها. لكن الجديد في مسلسل لعبة الحبار إنما هو الصراع من أجل البقاء الذي لا يتورع من يخوضونه عن أي شيء. وهذه هي، برأيي، نقطة تفوق المسلسل على غيره من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المملوءة بالعنف.

نعم، صحيح ما قاله كثيرون من وجوب تطبيق حد الفئة العمرية (+18) على هذا المسلسل بصرامة، لأن من شأن مشاهدة الأطفال له أن تؤدي إلى نتائج مخربة. 111 مليون مشاهدة للمسلسل بعد إطلاقه بأسابيع قليلة! هذا رقم قياسي لم يبلغه أي فيلم أو مسلسل على منصة نتفليكس سابقاً. من المحتمل أن قسماً كبيراً من الملايين المذكورة هم تحت 18 سنة، وبخاصة أن هذا الجيل كبر وهو يمارس ألعاب فيديو لا يخلو كثير منها من العنف.

ولكن هل عالم اليوم الواقعي يختلف كثيراً عن لعبة الحبار؟ وإذا أردنا حماية الأطفال من مشاهد العنف، ألا ينبغي وضع شرط الفئة العمرية على نشرات الأخبار في محطات التلفزيون أيضاً؟ مثلاً هل يقل مشهد سقوط برميل متفجر أسدي على مبان سكنية عنفاً عما شاهدناه في المسلسل؟

كاتب سوري

القدس العربي

——————————-

مسلسل “لعبة الحبّار” الكوري و”مرايا موت” سورية/ سميرة المسالمة

ناهض بعض المؤثرين في الرأي العام العربي المسلسلَ الكوري “لعبة الحبّار”، لما قد يكون له من تبعات سلبية على سلوكات الأطفال، ولمخاطر تنفيذها على أرض الواقع، بالرغم من أن حقيقة الألعاب لا تمثّل في طبيعتها البدائية الحالة العنفية، ولا يملك الأطفال ما يؤهلهم لممارسة القتل، كما يفعله كبارنا، وهي ألعاب تتشابه في البيئات الشعبية جميعها بالمحتوى العام لها، ودلالات التفوق فيها، وإقصاء المهزوم منها بعيدًا عن متابعة النهائيات، ولكن طريقة تعاطيها في المسلسل من قبل المالك للعبة والمراهنين عليها، وما يعانونه من أمراض نفسية، حوّل نتائجها إلى كارثية، تشبه تمامًا لعبة الحياة في واقع مجتمعاتنا ذات الأغلبية الفقيرة، والأقليّة العددية لأثرياء السلطة والمتنفذين فيها.

وعلى الرغم من أهميّة مراقبة المحتوى المقدّم للأطفال، من أيّ جهة كانت، فإن اللافت في التحذير من المسلسل (الذي لم يُقدّم على أنه عمل للأطفال) جاء من أحداثه الدرامية فقط، بما تضمّنه من مشاهد دموية، وليس من تأثير النص السلبي كنتيجة عامة تسببها الظروف القاهرة والحياة البائسة للفقراء، ما يعني أن التحذير هو طلب المنع عن المشاهدة بقوّة السلطة، بالرغم من أن المسلسل ليس معروضًا على أقنية البث الحكومية لأيّ من الدول العربية، وهو ليس فيلمًا كرتونيًا لهم يمكن البحث في أخلاقياته وقيمه التوجيهية، ومدى تطابقها مع ما هو مسموح أو ممنوع في دولنا، وهو في متناول الجميع، ككل المنتجات السلبية والإيجابية التي تبيحها وسائل التواصل الحديثة.

إن الاقبال على متابعة المسلسل جاء نتيجة طبيعية لتقديم أحداثه المكتوبة ببساطة السرد، بأداء مميز لأبطاله وتقمّصهم لسمتي اليأس والأمل، وربما كان هذا هو السبب المباشر لانتشار المسلسل، وتجاوزه كلّ الأرقام السابقة له في عدد المشاهدات، ونسب توزيعها على دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الأهم في صناعة الدراما منذ العام 1913 حتى يومنا هذا، بشقيها الترفيهي الهوليودي، والحقيقي الدموي، وبالتحديد في مشرقنا العربي.

بالطبع، لم تكن دولنا العربية خارج سباق التنافس على المشاهدات والتأثر بها، والتماهي مع أحداثها، وكأننا نرى حياتنا في المرآة على مستويين، المراهن والرهينة:

أولهما، الحكومات المنتشية بهزيمة شعوبها ومشاهدة قوافل موتهم، كأحصنة تتساقط في مضمار مخيف، كحالنا “السورية”، مرة بالرصاص والقنابل، وتارة بقذائف المدافع، لكل مخالف لتعاليم السلطة، أو حتى المتعاطف معهم بالرأي ضدهم، أو بوسائل القهر الأقدم التي اعتمدت مقولة التجويع للترهيب، في مثل مخجل، طالما اعتمدته أنظمة شمولية استبدادية كثيرة: “جوّع كلبَك يتبعْك”، وهو ما نجحت فيه كل قوى الاستبداد في جرّنا إلى معركة الموت، أو الحرب بمعناها السلمي والمسلح، من أجل لقمة العيش.

وثانيهما، هو نحن، من الرهائن الذين يصارعون من أجل البقاء، حتى عندما يذهبون إلى لعبة الموت بإرادتهم المغتصبة، هذا هو المستوى الآخر لتشابهنا مع هذا المسلسل الدموي، الذي لا يمثل حياة فقراء كوريا، بل يتعدى ذلك عالميًا، حيث إنه يحوي تفاصيل دقيقة عن يأس مجتمعاتنا، واختفاء أحبتنا من بيننا. وسورية واحدة من تلك الدول التي يختفي شبانها بحثًا عن فرصة النجاة، مرة باللجوء، وتارة بالذهاب إلى حروبٍ ليس لهم فيها ناقة أو جمل، ليكونوا وقودًا للعبة يتسلّى فيها الكبار الموترون.

فهل الاقتتال الذي اقتيد إليه شباب سورية، كمقاتلين يقتلون بعضهم بعضًا، كما حدث ويحدث بين الفصائل المحسوبة على المعارضة، أو في حرب الخصوم الأصدقاء “روسيا وتركيا” على أرض ليبيا بأدواتهم من السوريين على جانبي المقتلة، ليس لعبة “حبّار أو موت”، يذهب إليها السوري اليائس من فقره أو نجاته، أو الباحث عن فرصة حياة لأهله، أو حتى ممن هم على قائمة المجرمين؟ هذه التفاصيل جميعها في المسلسل هي عالمنا المليء بالمراهنات علينا، وموتنا المحتوم تحت قيد لعبة السلطات، قنصًا بالرصاص أو ذبحًا بالسكاكين.

يحتاج النجاح الباهر الذي حققه المسلسل الكوري، على بساطة فكرته وإخراجه، وبعض محاولاته الفاشلة في اقتناص دهشتنا، إلى مُشاهدٍ يرغب في رؤية نفسه بطلًا، وإن كانت نهايته الموت، لقد كنّا جميعًا نلعب معهم داخل لعبة الحبار، نتحرك مع إشارة خضراء وإشارة حمراء، ونتوقف بذات التوقيت عند رغبة الحاكم، كما اعتدنا لعقود أن نلتزم التعليمات، وعندما عجزنا عن تنفيذ الأوامر، قتلنا بالرصاص.

ربما كان نجاح الإمتاع في أيّ عمل درامي يحتاج إلى مقومات، أهمّها أن يستطيع كاتب العمل ملامسة دواخل الناس الخفية ونوازعها، وأن يقدّمها ممثلون بملامح طبيعية تشبه ما يطبعه الزمن على وجوه العابرين فيه من الناس العاديين، وهذا ما فعله العمل، اعتمد بساطة أحلام الفقراء في تجاوز مآسيهم، في لعبةٍ تتساوى مخاطر الاشتراك فيها مع مآلات تجنبها، هي ساوت بين “الموت والموت”، مع فارق الحلم أن النجاة ممكنة بالربح، ولكنها مستحيلة مع الفقر وانعدام فرص الأمل.

وفي المستوى الآخر، يجلس المراهنون على أحصنتهم، بكامل دوافعهم المرضية والسلطوية والرغبوية، لنرى حياتنا من منبر لعبةٍ يتحرك اللاعبون فيها داخلنا، وننهزم مع كل ضحية، ليبقى الأمل معقودًا بأنّ أحدًا منا ربما ينتصر بموتنا.

هي المعاناة من الفقر التي تصنع سلوكات عامة متقاربة لعموم الفقراء في المجتمعات المختلفة، حتى تكاد ردات الفعل تتقارب إلى درجة التطابق، سواء لجهة الاستسلام التام لحياة خارج منظومة الحقوق الأساسية لهم من قبل حكوماتهم ورجالها، أو لجهة البحث عن حلول خارج إطار المنطق، وبالمقابل، يمارس الفاعلون الأساسيون في صناعة القهر الأساليب ذاتها في تحويلنا إلى أحصنةٍ يراهنون عليها، حتى يحين موعد موتها أو ثورتها، والخيارات دائمًا مفتوحة!

مركز حرمون

———————————

مسلسل لعبة الحبار: الدراما الكورية… وعوامل الاكتساح/ رامي أبو شهاب

يرى الفيلسوف الألماني نيتشه أن دراسة الظواهر الهامشية، أو قليلة الشأن يكاد يحتمل قدراً من الجدوى يفوق دراسة الظواهر الفكرية الكبرى، ومن هنا، يجب أن نتحول إلى دراسة الأحداث ذات التأثير الحقيقي على حياتنا أو وجودنا اليومي، ولاسيما تلك التي تتشكل بصور ثقافية، من منطلق أن كل ما يتصل بوجودنا الواقعي ليس له حقيقة تمثيل تاريخي، كالحب والحسد والقسوة، وغير ذلك.

ولعل التمثيل الذي يتأتى لوجودنا عبر السينما والأدب، كما الفنون عامة، يحتمل قدراً كبيراً من التفسير التاريخي الفلسفي لتكويننا العميق والحقيقي، وهنا تكمن أهمية النظر لهذا التمثيل بوصفه جزءاً من العوامل التي تصوغ وعينا، فربما تجلب رواية ما أو مشهد في فيلم تحولاً عميقاً في رؤيتنا، أو يكشف عن العديد من الادعاءات المضمرة في دواخلنا، ومؤخراً بدا المسلسل الكوري الجنوبي الذي حمل عنوان لعبة الحبارSquid Game جزءاً من تاريخ تلك الظواهر التي اكتسحت حياتنا اليومية، والتي على الرغم من هشاشتها، إلا أنها سوف تبقى مسكونة بوعي متغاير، تبعاً لرؤيتنا إلى ذاتنا في مواجهة أسئلة الاختيار، وما يكمن في داخلنا من هواجس، قد تبدو تافهة من جهة، أو قد تبدو على قدر كبير من العظمة من جهة أخرى، من هنا ينبغي أن نقرأ هذا المسلسل ضمن ظاهرتين: الأولى البحث عن أسباب هذا الاكتساح الهائل إلى حد الهوس، والثاني البحث عن العوامل الحقيقية لتكوين خطابه، عبر الاستناد لمقولة فكرية حقيقية، أو البحث عن تجسيد المتعة الدرامية عبر الولوج إلى النوازع العميقة للنفس البشرية، وارتهانها لفكرة المقامرة، وجاذبية الإثارة في حياة فقدت قيمتها، أو أهميتها، بعد أن سكنها عبث، وتشاؤم وجودي عميق.

في البدء يبدو المسلسل تكريساً لنزع أو كبح مركزية الأعمال الأمريكية على منصات المشاهدة، فقد أتاحت منصات البث الرقمي تنوعاً واضحاً للاطلاع على أعمال البلدان والثقافات الأخرى، في لمحة نصفها بأنها ذات طابع ما بعد حداثي، كما أن ذلك يعني بصورة أو بأخرى القدرة على تمكين خطاب قادر على الوصول لقطاعات واسعة، ما يقودنا إلى البحث عن كوامن هذا الإقبال، الذي تجاوز الحدود ليكون المسلسل الأكثر مشاهدة في التاريخ؟

لعل قيمة المسلسل تكمن في فكرته الأساسية التي انطلقت من عنوان يبعث على التساؤل، ففكرة اللعبة ترتبط برغبة الإنسان بالتسلية، كما المتعة، وفي بعض الأحيان المغامرة والحظ، كما الفوز والخسارة، إذن هكذا تتحدد ملامح الدلالات التي تؤدي إلى المقصد، ومن ثم يتعاضد ذلك مع المضاف إليه كلمة الحبار، وهو كائن ينطوي على دلالات كثيرة من حيث الشراهة والحجم، كما الذكاء الذي يتمتع به، إلى حد أن بعض الثقافات تؤسطره، بالتجاور مع اتصاله بلعبة أطفال شائعة تعتمد الدفاع والهجوم، لكن الجزء الأول من المسلسل يبقى جزءاً من مقولة ربما تتعزز في الأجزاء الأخرى، لكن يمكن أن نحدد الطيف الدلالي، عبر الانطلاق من قراءة التكوين الثقافي الذي ينهض عليه المسلسل.

المكون والإحالات

تبدو الصورة الأولية للجزء الأول قائمة في دلالة متخيل يسكن وعي البعض حول كوريا الجنوبية، التي شهدت تحولاً في بنيتها الحضارية، لتصبح إحدى القوى الاقتصادية الكبرى، على الرغم من رخاوة موقفها السياسي والعسكري، وارتهانها للهيمنة الأمريكية، مقابل جارتها القوية كوريا الشمالية، وهنا تبرز ثنائية الفقر والغنى، الضعف والقوة، وعلى ما يبدو فإن المسلسل ينهض على تجسيدٍ لمضمر، حيث توجد حيوات تعاني من الفقر والتهميش، وهنا تبرز قدرة صانعي المسلسل عن التعبير عن هذه القضية في بلد يمتلك مؤهلات اقتصادية عظمى، وهذا يقودنا إلى مقارنة الإنتاجات العربية التي تعيش في عزلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، على الرغم من أن معظم بلداننا يعاني من أحوال حضارية سيئة. ومن العناصر التي ساعدت على انتشار المستوى السيميائي الذي يحتقن فيه المسلسل، ليصبح نوعاً من الهوس في القدرة على تفسير الإشارات والرموز، كالبطاقة، وظهور الأشكال الهندسية: الدائرة والمثلث والمربع، بالإضافة إلى اللاعبين وعددهم (465) لاعباً، مروا بالعاملين في اللعبة، حيث الدائرة بالنسبة للعاملين تعني الأقل مرتبة، والمثلث للجنود، والمربع لمن هم في موقع القيادة، كما ترمز الأشكال أيضاً لدلالات أخرى، فالمثلث يظهر عند بقاء ثلاثة لاعبين تجمعهم علاقة جدلية، والمربع ينطوي على توازن، والدائرة لا تحتوي سوى على مركز واحد، كما تبقى الألوان جزءاً من تقاطعها مع رمز الدائرة القائم في علم كوريا الجنوبية، كما بروز اللون الأحمر، وكما هو معلوم فإن المشاهد يميل إلى هذا النوع من الألغاز، إذ يثير لديه نسقاً من الحماس لطبيعة الغموض في تكوين الحبكة، واتصالها مع هذه المستويات، والأهم محورية الخروج من اللعبة عبر الموت، وهو قرار لا يحتمل التفاوض، ومن ذلك جزئية الأقنعة، والسرية التي تحيط بمستويات اللعبة كافة، ما يعني تضمين نموذج من إدراك حساسية التوظيف لفضول الإنسان، لكن بعيداً عن المبالغة أو التضخيم الذي يمكن أن نراه في أعمال أمريكية مماثلة.

خطاب الغاية

ينهض المسلسل على خطاب يرى أن الإنسان لا يحكمه موقف أخلاقي، ووجوده يرتهن للعبة الربح أو الخسارة، فالتضحية بالمجموع مقابل الفرد، يتصل بالرؤية النيتشوية، وهذا ما نراه عبر ما تقوم به الشخصيات في إحدى الألعاب، ومن ذلك التضحية بالصديق أو المجموع، من أجل الوصول إلى الفوز، أو الخلاص، بالإضافة إلى تجنب مصير الموت، والحصول على المال، وفي موقف أراه الأكثر قدرة على عكس بعض مقاصد المسلسل، وأعني اللقاء بين الشخصية (المحورية) الرجل الذي ينتمي إلى مرجعية غير مثقفة، واسمه «سيونغ جي هون» بوصفه شخصا فاشلاً، مع الصديق المثقف «تشو سانغ وو» الذي تعلم في جامعة سول، ليتضح لنا بأن الإنسان لا يتحدد جوهره عبر ما نراه، أو لا يتحقق عبر كتلة من المظاهر الخارجية، إنما عبر التجسيد الحقيقي الذي ينهض على الموقف الأخلاقي كما يجسده بطل المسلسل في الكثير من المواقف، حيث نلاحظ أن بناء شخصيته، بدا مقنعاً من ناحية درامية، ولاسيما تحولاته، فكلما مضينا في تتبع الحلقات سنشهد تحوله من رجل مأزوم على صعيد عمله، وحياته الاجتماعية، إلى شخص قادر على الخروج من الأزمات عبر اتباع حدسه، وقيمه، وهذا ما يجعله على اتصال مع مبتكر اللعبة، أو مصممها الرجل العجوز، الذي أراد شخصا مختلفاً عن الآخرين ليلعب معه، ولعله أدرك حقيقة «سيونغ جي هون».

في قراءة للصورة الكلية نرى أن من أوجد اللعبة (الرجل العجوز) ينطلق من تصور مغاير للمتوقع، فاللعبة ربما تكون للتسلية، لكنها تنطوي أيضاً على مدارك فلسفية أخرى، ربما يتضح قسم كبير منها في الأجزاء المقبلة، ومع ذلك فإن العجوز الذي تتكشف حقيقته في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول، ينطلق من رغبات في استعادة الماضي باللعب، وهنا نقرأ اللعب في إطار فلسفي كونه يناقض معنى الضجر الوجودي، ولاسيما في عوالم الأغنياء من خلال لعبة الموت التي تثير حماساً غير مسبوق، وهنا نلمح مازوشية بارزة، فضلاً عن تصوير الضيوف الراعين للعبة بمستوى لا قيمي، ومنها المثلية، وهكذا تتحول حيوات هؤلاء الذين سحقهم المجتمع إلى تسلية للبعض الآخر، لكن الأهم.. هل ثمة مبعث أو مقاصد أخرى لهذه اللعبة؟ في أحد المشاهد نلاحظ أن الرجل المسؤول عن مركز اللعبة، أو المقنع باللون الأسود – وهو أحد الفائزين السابقين باللعبة – يضحي بشقيقه (الشرطي) من أجل استمرار اللعبة، كما نرى دلالة على وحشية الإنسان، عبر تجارة الأعضاء من قبل اللاعبين، وهنا تبدو كل المستويات تؤيد فكرة الغاية تبرر الوسيلة، على الرغم من بروز فكرة العدالة، حيث يصرّ قائد اللعبة (المقنع باللون الأسود) على قيمة المساواة، من منطلق أن هؤلاء المشاركين لم ينالوا في مجتمعاتهم فرصة للحصول على ما يريدون ضمن تكوين عادل أو يراعي المساواة.

هل يمكن أن يطرح المسلسل في أحد أبعاده الأكثر عمقاً أسئلة تتعلق بفكرة الاختيار؟ في المرحلة الأولى من عملية اللعب، أنهى العجوز اللعبة تبعاً لرأي الأغلبية، وهكذا ثمة تكوين ديمقراطي، لكن اللاعبين الذين ينسحبون سرعان ما عادوا للمشاركة باختيارهم، أو دون إكراه، كما وقعوا على الشروط الثلاثة، فاللاعب لا يمكن أن ينسحب بشكل فردي، وعليه أن يلتزم بشروط كل لعبة، وهنا تكمن حساسية فكرة التصفية الجسدية عند الخسارة، وهي رسالة تبدو حساسة، كونها تجسد فكرة الحياة برمتها، فنحن في تكويننا ومسلكنا في رهان مستمر، وعلى الإنسان أن يقاوم كي يستمر في الحياة، بل أن يتجاوز مواطن ضعفه، وأوهامه، وألا يثق بالآخرين.

إنها خلاصة نظرية النشوء والانتخاب الطبيعي، ومقولة الرجل السوبرمان كما ناقشها نيتشه، لكن هل يمكن الالتزام بقدرة هذا التحليل على تحقيق ذلك! معظم الشخصيات التي مارست فكرة إفناء الآخر، بما في ذلك الصديق أو الحليف السابق، كما جسدتها علاقة الشاب المتعلم مع المهاجر الباكستاني «علي» الذي خُدع من قبل من كان يثق به، وعلى الرغم من كل محاولات تأويل التصرف غير الأخلاقي، ومن ذلك قتل الفتاة من كوريا الشمالية، والصديق الباكستاني، فضلاً عن التضحية باللاعبين، سوى إن ذلك يعني تجسيداً للذاتية المتأصلة في داخل الإنسان للبقاء على قيد الحياة، والفوز، في حين أن شخصية الشاب الآخر «سيونغ جي هون» بإصراره على موقفه القيمي تمكن من أن يفوز، ويخرج من اللعبة، وهو يحمل المليارات، لكنه خرج معطوباً نفسياً، وقيمياً وأخلاقياً، إذ لم يتمكن من التمتع بالمال، إنما على العكس، تسبب المال بتعاسة أشد من التعاسة التي كان يعاني منها حين كان مفلساً وفاشلاً، غير أنه خرج بخلاصة تتمثل بأن أمثاله في هذا العالم ليسوا سوى أحجار على رقعة شطرنج يتحكم بها الآخرون.

إن الهوس العالمي بهذا المسلسل الذي يتمثل بالتحليلات، وتداول مشاهده، ورموزه يبدو تجسيدا للبحث عن محاولة سد فراغ في محاولة فهم العالم كما عدميته، ولهذا بات هذا التعلق جزءاً من لعبة صانعي الترفيه، على استثارة المخيلة التي أشبعت بالأعمال الفنية التقليدية عبر البحث عن نمط مغاير، لاسيما تجاوز البعد القائم على التقنية، والنموذج العاطفي، أو الخيالي المستهلك، فالعمل في ظاهره بسيط، لكنه كان قادراً على تحفيز الوعي، والعقل، مع ربط ذلك بجوانب تبدو ذات طابع إنساني، وهنا نلاحظ أن قيمة المسلسل تتحدد بقدرته على جعل الإنسان محور الفعل، بتعالقه مع النظام المستتر، لاسيما معاناة الأول، وأسئلته القيمة، لكن الأهم تعرية دواخله؛ ولهذا تبدو عملية التكميه والكشف ثنائية واضحة في تكوين العمل على الرغم من طابعه التشويقي، لكنه من ناحية أخرى يعرّي الذات من الداخل، ويكشف عن نوازعها الأكثر قتامة وتشوّهاً.

كاتب أردني فلسطيني

القدس العربي

—————————

صناعة العنف كسلعة شعبية/ نبيل محمد

ملاحظة: تتضمن المراجعة حرقاً للأحداث

خلال أقل من شهر على بدء نتفلِكس عرض المسلسل الكوري الجنوبي سكويد غيم استطاع المسلسل جمع المجد من أطرافه وفق معايير العرض والمشاهدة التي كرستها المنصة خلال السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص، أولها منافسة أعمال ذات شعبية ضخمة، والتفوق عليها بعدد المشاهدين، والمقصود هنا تفوقه على المسلسل الإسباني لاكازا دي بابل وثانيها الدمج بين التشويق التجاري والرسالة الإنسانية ذات البُعد الفلسفي والفكري، وثالثها وأهمها تحوّله إلى «تريند» قادر على التواجد في مختلف أشكال الأخبار السريعة، من رفع دعاوى ضد منصة عرضه من قبل شركات خدمة إنترنت كون الإقبال على المسلسل أدى إلى ضغط على الشبكات وتخريب مخدّماتها، إلى تحوّل عناصر في المسلسل إلى منتجات تجارية كالألعاب وقطع الحلوى، إلى القصص الإنسانية التي لا تخلو من المبالغة حول نجومه وكاتبه الذي قاسى سنوات طويلة دون أن يجد منتجاً يقتنع بأهمية فكرته.

ما طرحه المسلسل ليس جديداً، وليس ما هو جديد على كلّ حال الشرط الذي تحقق بسببه الأعمال شهرة واسعة، لكن أعمالاً سينمائية سابقة قد تمحورت حول الفكرة ذاتها: لعبةٌ تُعاقَب فيها الخسارة بالموت، من أفلام مصارعي الوحوش التاريخية مروراً بأفلام الأكشن الآسيوية والأميركية، إلى أفلام الديستوبيا الحديثة التي مرّ بعضها بلا أثر يذكر. ما هو جديدٌ في المسلسل نسبياً على كلّ حال هو تماهي الخيال الديستوبي مع الواقع المعاش، فألعاب الموت تجري في مدينة حضارية معاصرة وهي سيول عاصمة كوريا الجنوبية، المدينة المعروفة بتطورها العلمي وطابعها الحضاري واقتصادها الربحي، لتظهر في المسلسل وهي تلفظ المغلوب على أمرهم، للمراهنة على حياتهم سعياً لفرصة الحصول على مبلغ مالي ضخم قادر على استعادة مكانٍ لهم في المجتمع، كبشرٍ نموذجيين قادرين على تسديد ديونهم، ومعالجة مشاكلهم الأسرية، والخوض في مشاريعهم الشخصية.

أصر المسلسل بشكل مباشر فاقع على الربط بين ملاعب الموت تلك بكل ساديتها ودمويتها وبين جحيم الحياة اليومية في مجتمعٍ تحكمه الشركات الكبرى والبنوك والمال، مسقطاً حاجز الرمزية الذي قد يقلّص نسب المتابعة، ويحصر الجمهور بفئة معيّنة، ولم يهادن في اتخاذه هذا المسعى معلناً على نحوٍ مباشر بأنّ الجحيم هو يوميات اللاعبين في النزال اليومي الطبيعي مع أرباب العمل والدائنين والسماسرة والأسواق. على سبيل المثال فإن الحلقة الثانية التي حملت عنوان: «الجحيم» شديد الوضوح والمباشرة لم تتضمن كغيرها مشاهد عمليات القتل الجماعية للخاسرين بالألعاب الساذجة، ولا الرصاص الموجه إلى صدورهم والزجاج المتشظي المستقرّ في أضلاعهم، إنما لعبت دور الاستراحة التي سيقررون فيها المكان الذي قد يتيح النجاة، والمتمثّل في جزيرة الألعاب القاتلة، فعودتهم إلى حياتهم الطبيعية بملء إرادتهم بعد أن أدركوا تماماً ماهية الألعاب القاتلة وأصابهم الرعب منها مصوّتين بالأكثرية للانسحاب منها، هي عودة إلى الجحيم الخالص وحياة اللاجدوى من المحاولة في المدينة التي تحاصرهم بمزيد من الفقر والحاجة والملاحقة القانونية، أما احتمالية الخلاص فتتمثل في تحولهم لأدوات ألعاب طفولية، تحرّكها مجموعة من غريبي الأطوار الذين يستمتعون بمشهد موت اللاعبين الذين لا يتقنون شد الحبل أو رمي الكرات الزجاجية أو تفريغ أقراص البسكويت. احتمال النجاة يقل عن نسبة 2 بالألف في هذه الملاعب، أما الحياة الطبيعية خارجها فهي جحيم كامل بنسبة مئة بالمئة.

فرضيّة وجود منتصر وحيد تجعل للمحاولة معنى، لأنها تعطي اليائسين الأمل مهما كانت النسبة ضئيلة، وهي فرضية قديمة الحضور في السينما والفنون تاريخياً، بشكل مباشر ورمزي، ففي فيلم ذا هانغر غيمز المنتج سنة 2012، والذي اتُّهم المسلسل الجديد باستنساخه، يقول القائد المشرف على ألعاب الموت «لمَ نحتاج إلى منتصر؟ يمكننا قتل مجموعة سكان المقاطعة وتخويف السكان جميعهم.. لدينا منتصر لأجل الأمل، فهو الشعور الوحيد الأقوى من الخوف».

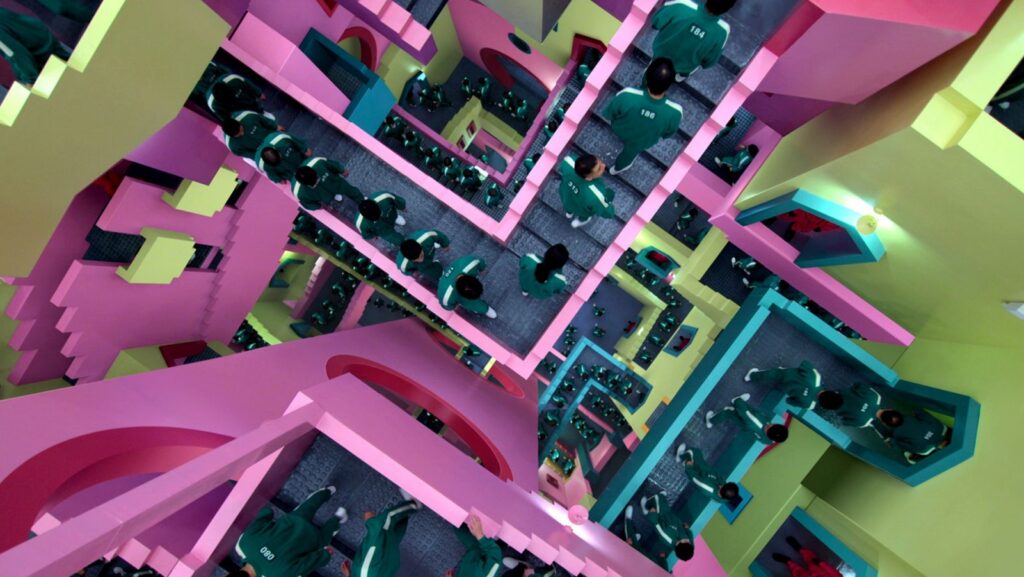

بشكل مباشر أيضاً يسخّر العمل إمكانياته الفنية، ليصممّ مساحات ملّونة زاهية، وقلعة محكومة بأحدث تقنيات النظم الذكيّة، لا تنتج في النهاية سوى الموت كمشهدّية مسلّية لأصحاب السلطة والمال المتخفّين خلف أقنعة، لتكتمل عناصر مشهد يقدمه المسلسل على أنّه محاكاة للحضارة الإنسانية بشكلها الحالي، بكل ما فيها من حداثة وقدرة على صناعة الجمال والراحة، ورقمنة الحياة اليومية وإخضاعها لسلطة الآلة، وتنظيمها بأجهزة لا تخطئ، لكنها في النهاية تنتج الموت بأشكال متعددة، من حروب وصراعات مباشرة، إلى إخضاع الأكثرية التي لا تملك لسلطة الأقلية المالكة، إلى التغير المناخي وتدمير الإنسان للكوكب بالتدريج.. هذه المباشرة المكرورة نفسها، والتي لم تعد مقنعة فنياً اليوم لجمهورِ مشاهدةٍ محترف، قد تلاقي شعبيةً كبيرة عندما تتلوّن بفائض من الدم والرصاص والسكاكين، حتى وإن تعثّرت في الرسالة التي تريد إيصالها، وباتت أقرب إلى كونها فيلم أكشن متقن الصناعة، يتضمن مشاهد عنف قادرة بفظاعتها على جذب فئات متعددة من المشاهدين.

العنف أداةٌ فعالةُ في الجذب غالباً في الأعمال الفنية، ولطالما كانت هذه الجاذبية مساحةً للتفسير والبحث. قبل سكويد غيمز مرّت مئات الأفلام والمسلسلات التي طرحت هذا السؤال: «لماذا نحب المشاهد العنيفة؟» تعددت الأجوبة من قبل نقّاد ومحللين وفلاسفة، ما بين من يرى في ذلك تحدياً شخصياً يمكن للإنسان فيه اختبار قوته وصموده بل وعواطفه، ومن يرى أن في ذلك تقبلاً للعنف، كونه تجربة للخوف في مكان آمن، بمعنى أن المشاهد يتعرّض لمشاعر الخوف، مع إدراكه بحتمية خلاصه، فما يحدث من عنف إنما هو افتراضي أمامه لا أكثر، وصولاً إلى عالم النفس البروفيسور باري غونتر الذي يرى أن إعجابنا بالموت إنما هو محاولة «للتأقلم مع فنائنا». احترافية تنفيذ مشاهد العنف هو بالضبط أول نقاط القوة في مسلسل سكويد غيم، إن لم تكن الوحيدة. موتٌ محبوك بأيدي محترفين في الكتابة والتصوير والإخراج، موت جمعي وفردي، واضح واختياري، مشبع بالدم القاني على التراب الأبيض أو الزجاج، وفي ملاعب الأطفال، نعوش جميلة ينقلها إلى الأفران أفراد جامدو العواطف، منفذون للأوامر، لولا حركاتهم الطبيعية وأصواتهم الإنسانية لظننت أن خلف هذه الأقنعة والبدلات روبوتات.

يجاهد المسلسل في محاولة كسر النمطية، على الأقل لئلا يتم تصنيفه تحت لائحة الإنتاجات الآسيوية المتشابهة والكثيفة، والتي تمشي بخواتيمها نحو مشاهد متوقّعة، متأثرةً بشكل أساسي بسينما بوليود التي طغت لفترة طويلة على أشكال الإنتاج الفني في الهند وفي دول أخرى من آسيا بينها كوريا الجنوبية، متحولةً إلى «ستيريوتايب» ظالم، غيّب أعمالاً ذات سوية عالية خلف سلطته وانتشاره والتصاقه بأذهان الجمهور. إلا أن المسلسل لم ينجح تماماً في مخطط الهروب هذا، لتأتي الخواتيم صريعة الإشكالية ذاتها، حيث مهّد لها باستسهال بناء تكوييات كثيرة في المسلسل، كدخول عنصر الشرطة بسهولة إلى قلب جزيرة الألعاب وقدرته على تقمّص شخصية أحد عناصر الأمن فيها، ومن ثم إدراكه أن مدير جزيرة الألعاب تلك هو أخوه الذي كان يبحث عنه. وصولاً إلى المشهد الأخير الذي نعرف فيه أن صاحب المنشأة كلها هو الرجل المسن الذي كان يحمل رقم (1) بين اللاعبين.

يخفي الانتشار السريع للمسلسل، والانسياق الحالي خلف ركب المشاهدة السريعة على طريقة نتفليكس، مثالب كثيرة في العمل، ونقاطاً يمكن إخضاعها للنقاش النقدي، كما يخلق هذا الانتشار الفرصة للحديث عن السوية العالية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في كوريا الجنوبية، وحضور هذه البلاد القوي في سوق الإنتاجات المرئية في العالم، وهي حقيقة لا يحتاج مسلسل سكويد غيم لإثباتها خاصة في السنوات العشر الأخيرة، فقصائد كِم كي دوك السينمائية، وعوالم بونغ جون هو الإنسانية القاسية الناقدة للنظام الطبقي في كوريا التي أثرت بشكلٍ واضح على صنّاع سكويد غيم، كانت السبّاقة وصاحبة البصمة الأقوى والأكثر تأثيراً وخلوداً في ذاكرة الفن في العالم، التي قد لا تحتفظ بـسكويد غيم لفترة طويلة خاصة إذا تسرّعت نتفليكس باتخاذ قرار إنتاج مواسم قادمة، ليخوض الطريق إلى الهاوية الذي خاضه قبله لا كازا دي بابل بفعل فائض النجاح التجاري.

موقع الجمهورية

—————————————

من نتفليكس- ظاهرة “Squid Game” الفيروسيّة… ما أسباب رواج المسلسل الكوريّ؟/ شربل بكاسيني

يوم ظهر المسلسل الكوريّ “#Squid Game” (لعبة الحبار) على “#نتفليكس” منتصف أيلول، استُقبل بحفاوة خجولة وشجب مُطبق. واجه صنّاع العمل نقداً شرساً مثلّث الأضلع، صوّب على ما اعتُبر مسلسلاً بشخصيات مبتذلة وحبكة غير مُقنعة وعنف غير مبرّر. بدا المسلسل توأماً تائهاً لفيلم “Battle Royale” (المعركة الملكية) اليابانيّ، كما لو أنّه، كتابة وتمثيلاً وإخراجاً، لم يحرّر الدراما الكورية من الدمغة الآسيوية لفرط ما أوَىَ كليشيهات سرديّة.

Damn, Squid Game!

Back at it again with the white Vans. https://t.co/pYognIuaVj

— Netflix (@netflix) October 7, 2021

يتتبّع “Squid Game” الذي اشتقّ اسمه من لعبة مدارس كورية، مجموعة من “معتّرين” مثقلين بالديون، من ضمنهم مدمن ميسر عاطل عن العمل ولاجئ كوريّ شمالي وعامل مهاجر باكستاني. بملابس رياضية خضراء مُشابهة للتي يرتديها التلامذة الكوريون في حصص الرياضة، تخضع الشخصيات لرقابة حازمة من قبل مشرفين غامضين يرتدون أقنعة سوداء وبدلات “جمبسوت” وردية، ويقاتلون من أجل جائزة تقارب 40 مليون دولار وحياتهم، في نسخة عنيفة من ألعاب الأطفال الكورية التقليدية.

يُعيدنا المسلسل إلى روما، يوم كان القتال على حلبة الكولوسيوم وافتراس الأسود للمضطهدين ملهاة للأباطرة والأرستقراطيين. “Squid Game” قصة رمزية عن الرأسمالية الحديثة. في صالة كبار القوم التي تعجّ بمظاهر الأناقة الكريستالية المُبالغ بها، يُعاين المتفرّجون الأثرياء بثيابهم المطرّزة اللعبة الدموية.

“أضخم العروض على الإطلاق”

بُثّ “Squid Game” في 17 أيلول على “نتفليكس”، وبعد 9 أيام خرج الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة تيد ساراندوس ليؤكّد أنّ “الفرصة سانحة أمام المسلسل كي يصبح أكبر عروض الشركة على الإطلاق”، في وقت أشاد مؤسّس “أمازون” جيف بيزوس بأقطاب إدارة “نتفليكس” الصائبة، معتبراً أنّ “استراتيجية التدويل الخاصة بهم مثيرة للإعجاب وملهمة وغير سهلة”.

.@ReedHastings and Ted Sarandos and the team at @Netflix get it right so often. Their internationalization strategy isn’t easy, and they’re making it work. Impressive and inspiring. (And I can’t wait to watch the show.) https://t.co/yFw7TGyc1U

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 2, 2021

كيف نفسّر شعبية “Squid Game”؟

انتقل العمل من صيغة مقتضبة محصورة بشريط فيلم إلى مسلسل من 9 حلقات ليناسب الغرض الذي ابتُكر من أجله بشكل أفضل، قبل أن يُشكّل مادّة إدمان خارجة من فضاء جغرافيّ بعيد نسبيّاً عن إنتاجات “نتفليكس”.

في السياق، اعتبر أستاذ المحتوى الثقافي العالمي في جامعة Sangmyung ، أن ثمّة سبباً قوياً وراء الرابط الذي كوّنه المشاهدون مع المسلسل. وفي حديث لـ”هيئة الإذاعة البريطانية” (BBC) رجّح كيم أن تكون “معاناة جيل الشباب – على وجه التحديد – مع الاغتراب والاستياء في الحياة الواقعية”، هي التي جعلتهم يتعاطفون مع الشخصيات.

I’m only three episodes in #SquidGame pic.twitter.com/cvmWJDiH1T

— 🔎Sir5000⚖️ 🔜 𝕃𝕠𝕤𝕥 𝕁𝕦𝕕𝕘𝕞𝕖𝕟𝕥 (@Sir5000) October 4, 2021

لا شيء يضمن شعبية مسلسل وانتشاره كما النار في الهشيم مثل ما يفعل تناوله سلباً أم إيجاباً على مواقع التواصل الاجتماعي. “التَهَم” المشاهدون العرض بشراهة، وشاركوا أجزاء أعجبتهم بشكل واسع على تطبيقَي “تويتر” و”إنستغرام”، قبل أن يدخل “Squid Game” موجة التحدّيات الرائجة على “تيك توك”. وبالنظر إلى النوع القاتم الذي ينتمي إليه العرض، ثمّة نقاط كثيرة يُفترض إظهار مشاعر الحزن والأسف أمامها مقارنة بما يُجيز عرضه الاحتفاء به، غير أنّ فكرة العرض مثيرة للاهتمام بما يكفي لإثارة ضجة كبيرة لم تكُن متوقّعة.

sometimes you get over things….this is NOT one of those times #squidgame pic.twitter.com/UCrcTys55V

— daria ❀ دریا (@full_oflit) October 5, 2021

يواسي بعض روّاد المنصات الإلكترونية أنفسهم بحقائق بديلة صنعوها من خلال العرض، في ما يُمكن اعتباره تدفّقاً لفنّ الإعجاب وتجسيداً لـ”التنفيس الوجداني” (Catharsis) والتماهي مع الشخصيات، بينما يعجز آخرون عن تقبّل مصائرها.

سبب وجيه آخر لانتشار “Squid Game” بهذه الطريق هو أنه يعيدنا إلى الأساس: غريزة البقاء والصراع مع الفناء. وما مشاهدو المسلسل سوى مجموعة ناجين من وباء فتّاك، لذا فإنّ مشاهدة نسخة مبالغ فيها من تكتيكات البقاء على قيد الحياة، تتعارض تماماً مع تكتيك البقاء على قيد الحياة القائم على الحجر والانعزال أمر مريح بشكل قويّ وغريب.

the best duo ✨

067 x 240#SquidGame pic.twitter.com/yJQlaswLuv

— DAVEEZ🕸️ (@itsdaveez) October 7, 2021

من جانبه، يعزو مخرج وكاتب المسلسل “الفيروسيّ” هوانغ-دونغ هيوك النجاح الهائل لـ”Squid Game” إلى بساطته، معتبراً أنّه “يمكن للمشاهدين التركيز أكثر على تعقيدات الشخصيات والاندماج التامّ في القصة عندما تكون قواعد اللعبة بسيطة”. وبرى أنّ “الإنسان ينجذب إلى المفارقة المخيفة المتمثّلة في أنّ أشخاصاً بالغين يخاطرون بحياتهم لكسب المال لسداد ديونهم من خلال ممارسة ألعاب طفولية”.

Can’t believe i cried for this psycho #SquidGame pic.twitter.com/F5Dn86cbdT

— The Fictional Network | TFN (@thefictionalnet) October 7, 2021

بيد أنّ التحقّق من أرقام البثّ لـ”نتفليكس” بشكل مستقلّ صعب، أفاد موقع “Flix Patrol” الذي يتتبّع تدفّق الإحصائيات لأهمّ المنصات حول العالم، أنّ “Squid Game” يحتلّ المرتبة الأولى في 78 بلداً، وفق أحدث تعديل نُشر مساء أمس، بما في ذلك لبنان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

من جانبها، اكتفت المحللة الاستراتيجية في شركة Parrot Analytics للإحصاءات ودراسة تفاعل الجمهور، جوليا ألكسندر، بكلمة “غير مسبوق” لوصف مدى نجاح مسلسل “نتفليكس”.

يُعد نجاح “Squid Game” مكافأة رائعة لقرار “نتفليكس” استثمار 500 مليون دولار في الدراما الكورية، ما أدّى إلى ازدهار أسهم الشركة. قد يكون الأمر مثيراً للسخرية إلى حدّ ما نظراً لأنّ المسلسل يدور حول الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية، واستغلال الأغنياء للفقراء، ويأس الطبقة المعدمة مالياً.

النهار العربي

—————————–

الطفولة المُزمنة تحت الرأسماليّة في “لعبة الحبّار”/ حنين عودة الله

بينما تجتاح ثيمات الدّيستوبيا الإنتاجات الثقافيّة التي تنبئ بالمستقبل المظلم الذي تجرّنا إليه الرأسماليّة، يكشف لنا المسلسل الكوريّ “لعبة الحبّار” عن فظاعة ورعب انحسار عمليّة نضج الإنسان في النظام الرأسماليّ، أو ما يمكن تسميته بالتأثير النكوصيّ للرأسماليّة على عمليّة إنتاج الفرد. فبدل أن تدفع المنظومة الفرد (بشكل تقدميّ) نحو حالة من النضج؛ تطوير نوع من الاستقلاليّة والمسؤوليّة العقليّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة، تمارس الرأسماليّة ما يعرف ب”الاستطفال” (infantilization) وهو إطار نكوصيّ يعيد الفرد دائما إلى حالة من الانغماس في الذات. يقول بنجامين باربر في وصف هذه العمليّة: “تشكّل الرأسماليّة تنظيماتها حول “الاستطفال” أي حول صفات مثل اللهو، الاندفاعيّة، الاستهلاك، الإحساس والسرعة (مثل الوجبات السريعة)… التي تجسّد سلوك الأطفال” (باربر).

تدفع الرأسماليّة الفرد للبقاء في طوْر “النمو” المتّسم بالاندفاعيّة نحو الرغبات (أو النظم الواقعيّ، أي مرحلة ما قبل التعرّف على الذات ككيان مُكتمل (عند لاكان)، فتنتج نظاما يحثّ على ضرورة الإشباع الدائم للرغبات وسيلةً للإشباع الوجوديّ. وتضع نفسها كالمرآة (لاكان) الوحيدة التي يستطيع الفرد من خلالها التعرّف على كيانه المكتمل. فتقدّم العمل والإنتاجيّة كمقاييس للاستقلاليّة والسلطة على الذات وكمنظومة تحدّد وتشرّط العلاقات الاجتماعيّة والأداء الأخلاقيّ في المجتمع، فيصير صراع البقاء بموجبها مشروطا بالعمل والربح والخسارة الفرديّة في إطار المنافسة الطفوليّة أو البربريّة.

في المحصلة، تنتج الرأسماليّة مجتمعا موسوما بالهشاشة ومؤهّلا للاستغلال والتصارع على الامتيازات.

لا يصوّر المسلسل، شبه-الديستوبيّ، “لعبة الحبّار” مستقبلاً بعيدًا يتراكم فيه الاستغلال واللامساواة لإنتاج نسخة بربريّة من الإنسان والعالم، بل يستعرض بصورة فجّة ما تمارسه الرأسماليّة في عصرنا الحاليّ، من استطفال (infantilization) للمجتمع ، بحيث تخضعه لحالة من الطفولة الدائمة والبربريّة معاً: ينحصر صراع البقاء في لعبة أطفال بدائيّة نتيجتها موت المئات؛ الجميع ماعدا الرابح. هكذا يقدّم “لعبة الحبّار” تمثيلات الثنايا الجهنميّة للمجتمع الرأسماليّ الحديث، لترعب جماهير “نتفلكس” الاستهلاكيّة ونقّاد الرأسماليّة على حد سواء. في المسلسل يتنافس مئات اللاعبين الغارقين في الديون للفوز في سلسلة من ألعاب الأطفال، تصل قيمة جائزتها الكبرى إلى ثمانٍ وثلاثين مليون دولار يغتنمها من يجتاز كل الألعاب ويبقى حيّاً. حيث يقتل اللاعب الذي يفشل في إتمام التحديات، التي تعتمد على الحظّ والمصادفة كما على أداء اللاعب وقدراته الجسديّة والعقليّة في اجتياز اللعبة أو الموت محاولاً. للّعبة ثلاث قواعدٍ فقط: اللاعب الذي يفشل، يُصفّى. اللاعب الذي يرفض المشاركة في اللعبة، يصفّى. إيقاف اللعبة مشروط بموافقة الأغلبيّة. والقاعدة الأخيرة هي أن موت/فشل كل لاعب يعني إضافة مليون دولار إلى حصّالة كبيرة—خنزيريّة الشكل—تعلّق عليها أحلامهم فوق أسرّتهم المكدسّة في قاعة نوم مشتركة.

يرى “كونل” في قراءة “لأدورنو” أنّ النضج أو التمتّع بالسلطة على الذات ما هو إلّا وعد غامض بعيد المدى، تعطيه المنظومة الاجتماعيّة للأطفال الذين يكبحون رغباتهم المطلقة بما تقتضيه المنظومة، حيث تعدهم بأن الإشباع الحقيقيّ لذواتهم ورغباتها يأتي مع النضج نفسه، أي يأتي بالتزامهم بالأعراف والسلوكيّات الاجتماعيّة المقبولة. أداؤهم وحده يشعل النضج فيهم، فالنّضوج ليس له وقت محدّد لكنّه لن يأتي دون الالتزام بشروط المنظومة. هكذا تماما، تضع “لعبة الحبّار” اللاعبين أمام تحدّيات طفوليّة، كحفر الأشكال في كعكة السكّر بشرط عدم كسرها (أو كالحصول على وظيفة في العالم غير المجازيّ) تحدّيات خاضعة لمنطق الاستحقاق الرأسماليّ (meritocracy) والذي بموجبه يتحمّل اللاعب وحده مسؤوليّة إتمام اللعبة (أو الحصول على الوظيفة وأدائها في عالمنا) بغض النظر عن العوامل التي قد تجعل بعض اللاعبين مؤهّلين “للرّبح” أكثر من غيرهم، ويصبح العجز عن الأداء أو سوء الأداء مسؤوليّة الفرد التي تقصيه من المنافسة كنوع من العقاب. هذا يجعل اللاعب الذي يتمتّع بقدرات جسديّة وعقليّة أكبر أكثر جدارة في اللعبة، فنلاحظ في المسلسل كيف ينفر اللاعبون من التحالف مع النساء والعجزة (ويقابلها في العالم الرأسماليّ القدرة على العمل لساعات أطول دون معيقات جسديّة واجتماعيّة مثلا). نلاحظ أيضا عرض شخصيّات الإناث على أنّها مخادعة واستغلاليّة تحتال لسلب الذكور الأكثر كفاءة ثمرة جهودهم. وهذه إشارة إلى تكريس النظام للتمييز الجنسيّ. ففي النهاية، عندما يكافأ اللاعبون الثلاثة المرشّحون للعبة النهائيّة بعشاء “فاخر”، يرتدي ثلاثتهم (بمن فيهم الأنثى) بدلات توكسيدو المعروفة بأنها “للرجال”، فاللاعبة الأنثى التي اجتازت الألعاب وتفوّقت على غيرها تعامل كـ”رجل”. و”الطريف” أنّها خلال العشاء كانت تعاني من نزيف في رحمها (أسفل بطنها) جرّاء إصابة عرضية؛ انفجار لم يُصب المرشحيْن النهائيّيْن الآخريْن سوى بخدوش طفيفة، كناية عن هشاشة الأنثى أو إنتاجيّتها المنقوصة بحكم الطبيعة (العادة الشهريّة مثلا)، لذلك “تستحقّ” أنّ يصفّيها أحد اللاعبيْن الآخريْن، لأنّها “كانت ستموت على أيّ حال”.

يتطرّق المسلسل إلى تقاطعات أخرى مثل تقاطع الرأسماليّة والعرق، فالرجل الأكثر بنيّة أو الأقلّ بياضا؛ الرجل الباكستانيّ “المعاق” (علي، مبتور الإصبع) مستطفَل من الرأسماليّة ومن غيره من اللاعبين بسبب عرقه فينادي جميع الغرباء بـ “سيّدي”. ويقدَّم على أنّه الأكثر “براءة” وصاحب القلب الأكثر “بياضا” لكنّ لونه وعرقه يبيح استغلاله من غيره من اللاعبين، مثلا يفوز هو في لعبة البلي لكن اللاعب المنافس يخدعه ويسرق فوزه ويتركه ليصفّى. بصورة معاكسة يظهر اللاعبون الفلبينيّون (المهاجرون) “أطفالا سيّئين” يثيرون المتاعب، فيخلقهم النظام كال”شرّير” في اللعبة الذي ينتظر الجميع تصفيته قبل غيره. وتظهر تقاطعات الاستحقاق والعنصريّة العرقيّة والجنسيّة أيضا في تقديم النخبة أو ال”الأشخاص المهمّين جدا”(VIPS) كرجال بيض أثرياء يلهون في ديكور الغابة التي يطلى فيها الخدم بألوان الحيوانات وينحنون كطاولة يمد النخبة أرجلهم عليها أحيانا. يتقنّع النخبة بأقنعة حيوانات كريستاليّة باهظة؛ فإن كانت لعبة الحبّار حفلة دمويّة لتعرية الواقع، يتقنّع صنّاع هذا الواقع العاري لأنّه في “الواقع” لا يمكننا تمييز المتورّطين في ترسيخ النظام بل يظهرون كسائر الأفراد (كحيوانات مثلنا)، لكنّ المسلسل يدعونا لتمييزهم من أقنعتهم الباهظة (حياتهم الفارهة). “نجد في الأطفال آثارا وبذوراً لما سيصبح يوما تركيبة نفسيّة سويّة، لكن الطفل بالكاد يختلف في تركيبته النفسيّة عن الحيوان” (بيرجر). يرى جون بيرجر أن الحالة الحيوانيّة أو الحيوانات هي أيضا حالة من الطفولة، الجميع أطفال في اللعبة: رجال، شيوخ، نساء، بيض، سود، بنّيين… مع فارق الإنتاجيّة. هكذا تحدد إنتاجيّة الفرد في النظام جائزته أو عقابه، تماما كما يحدّد سلوك الطفل جائزته وعقابه. وهكذا يصبح الفشل موتاً في النظام. وتصبح “المسؤوليّة” نفسها مرعبة. يقدّم المسلسل فظاعة أو رعب هذا الاستطفال في ثلاث لحظات أساسيّة:

اللحظة الأولى، لحظة الرعب “الدراميّ”، عندما يدرك اللاعبون لأول مرّة في لعبة “ضوء أحمر- ضوء أخضر” أن الفشل في اللعبة يعني الموت، أي أنّ الخيارات المطروحة هي الاستمرار في اللعبة/ الفوز أو الفناء. وهذا يعيدنا إلى الرأسماليّة التي تطرح نفسها على أنها الخيار الوحيد القابل للتطبيق (أي الشروع في المنافسة). بالإضافة إلى أن الأداء وحده يحدّد مصير الفرد سواء كان الفوز أو الخسارة، ربح الملايين أو الموت. وهذا يرتبط بعمليّة النضج الغامضة، التي تدفع التنشئة الاجتماعيّة الأطفال نحوها، حيث أنها تجعلهم يهذّبون أنفسهم ويكبحون غرائزهم ورغباتهم من أجل وعد النضج—المجهول بحد ذاته.

اللحظة الثانية، لحظة الرعب “الأخلاقيّ”، عندما يصل أوّل صوت يعارض إيقاف اللعبة بأصوات الأغلبيّة، بعد استعراض الخنزير المحشوّ بالملايين. في تلك اللحظة يتجلّى انحصار كل المنظومات الاجتماعيّة تحت مظلّة الرأسماليّة، بما فيها المنظومة الأخلاقيّة وقيم “الخير” و”الشرّ”. الصوت الذي يختار مواصلة اللعب، يختار نظامًا سيودي بحياة الآخرين لا محالة. هكذا يصبح فعل “الخير” غير ممكن بالمنطق الرأسماليّ. يصبح أيّ فعل لا ينادي بإيقاف اللعب/النظام فعلاً عنيفاً بالضرورة. نظام الاستحقاق (الربح/الخسارة) في النظام الرأسماليّ يستبدل المنظومة الأخلاقيّة (الخير/الشر). الحقيقة تحدّدها معايير “الآخر الكبير” (لاكان) أي النظام الموضعي للأخلاقيّات والقيم. بالتالي بمنطق الربح والخسارة والاستحقاق، تقتضي أخلاقيّات اللعبة مثلا الاستمرار في المنافسة حتى يربح المستحقّون، وحقّ اللاعب في المشاركة هو مسؤوليّته على حياته حتى لو كان خروجه منها مشروطا بموافقة الأغلبيّة على الخروج أيضاً؛ أي أنّ “شرّ” المنافسة على اللاعبين خير لاستمرارية النظام وبالتالي هو “الخير” أو-الطريق إلى- “النضج”. بالإضافة إلى ذلك، يتفكّك في هذه اللحظة وهم الديموقراطيّة التي تعد بها الرأسماليّة، فالنّظام لا يطرح خيارات معادية للنظام، واللاعبون الذين يوقفون اللعبة، يعودون إليها لأن اللعبة لم تنتهِ بخروجهم، أو أنهم لم يخرجوا منها حقّا عندما أوقفوها، بل إن عودتهم كانت للشقّ الآخر من اللعبة، والذي يقتل فيه الفرد بشكل بطيء وأقل صراحة في القواعد. وتظهر منظومة الدين أو الإيمان (منظومة “الخير والشرّ”) بصورة كاريكاتوريّة؛ يستهزئ اللاعبون بالرجل الذي يصلّي في داخل اللعبة حيث لا سلطة إلّا لإله المال، ويركلونه من على الجسر الزجاجيّ إلى الهاوية في اللحظة التي يتحول فيها لعقبة تحول بينهم وبين الجائزة.

اللحظة الثالثة كانت لحظة الرعب” الوجودي” عندما يقدّم “هيكل” اللعبة الثانية بعد إقرار اللاعبين باستكمال اللعبة. عندما يصل اللاعبون إلى ملعب أطفال ضخم يحوي أرجوحة ومنزلقات فائقة الحجم، يرتمي اللاعبون في الفراغ وعلى الألعاب الفائقة لإتمام تحدّي اللعبة الثانية، التي يتبيّن أنها غير متعلّقة بهذه المنشآت، لكنّ وجودها هناك يجعلها صرحيّة (monumentality) عابرة لحالة الطفولة، فتشكّل اللاعبين كأفراد في فراغيّة الرأسمالية. حيث أن فشل أو تصفية اللاعب بعد هذا المرحلة، لا ينفذّه النظام مباشرة، بل اللاعبون بأنفسهم على أنفسهم. هكذا يسحبون بعضهم للهلاك في لعبة شدّ الحبل، يسلبون بعضهم البلي في لعبة البلي (الكرات الزجاجيّة) ويقفزون إلى هلاكهم في لعبة جسر الزجاج. من الجدير بالذكر أنّ إدخال البلي إلى اللعبة التي تتلو لعبة شدّ الحبل التي تعتمد على الفرق الجماعيّة، يلمّح إلى دخول النقود إلى لعبة الحياة؛ شرط اجتياز لعبة البلي بسيط: افعلوا ما يحلو لكم، الفائز هو الذي يستولي على كرات منافسه. فنجد منهم من يلعب بنزاهة، منهم من يسرق، يخدع أو يستسلم لينجو منافسه في حالات نادرة… لكنّ جميع الفائزين يأخذون نصيب غيرهم ليربحوا، وهم “يخترعون” الألعاب التي ستيسّر ذلك بأنفسهم (كالوظائف والسرقة والاختلاس والنصب). الأراجيح والمنزلقات والهياكل الضخمة غير المستعملة في الملعب الثاني تشكّل صروحاً للمتعة الموعودة، والتي تفوق الجائزة الكبرى بمجرّد الفوز وتخطّي المخاطر، بل بالمشاركة نفسها (التي لا تُربح إلّا الفتات كما في لعبة البلي الذي لا يحقّق ربحه في اللعبة سوى تصفية المنافس واستمرار المنافسة).

بالفعل، يقترح “لعبة الحبّار” ثلاث فراغات حياتيّة في ظلّ الرأسمالية: السكن؛ وهو هيكل مؤقت من السقالات التي تحمل الأسرّة، حيث ينام اللاعبون ويأكلون ويتصارعون ليقصوا (يقتلوا) بعضهم بسبب الموارد الشحيحة. الملعب؛ حيث يقصي اللاعبون بعضهم وأنفسهم بإتمام اللعبة أو المهمّة. ما بين هذين الفراغين هو متاهات النظام (البيروقراطيّة، الاجتماعيّة، الهيكليّة) أي متاهات الأدراج الصاعدة والهابطة وغرف التحكم، والتي تطلى بلونيْن؛ الأخضر وهو لون بدلات اللاعبين الذي يذكّر بلون النقود (الدولار) في الثقافة الشعبيّة (لون الموارد الخصبة)، واللون الأحمر/الزهريّ الغامق وهو لون بدلات عمّال اللعبة الذي يذكّر بالدماء، لون السلطة والقوّة (والذي يقابل اللون الأخضر في عجلة الألوان). ويعطى الموت حالة لامكانيّة، حيث يغطّى الحدث بمشهديّة استطفاليّة (زهريّة الغلاف)، متمثّلة بوضع الموتى في علب هدايا وسحبهم من ساحة المنافسة إلى وجهة غامضة، لكن “التغليف” يبقيها مطمئنة، والحقيقة أنّ النظام لا يتّسع للفشلة—للموتى في هذه الحالة، فيحرقون إلى رماد.

أمّا سرقة أعضاء الموتى والتجارة فيها يتناولها “لعبة الحبّار” مثالا على محاولة “الغشّ” أو تحقيق الأرباح داخل النظام بالتآمر على النظام، فيصفّى فيها المتآمرون؛ الفاسدون من العمّال (الذين يلبسون أقنعة برتب إشارات وحدة التّحكم في البلايستيشن أي يظهرون كأدوات تحكّم) ويصفّى اللاعبون الغشّاشون المتعاونون معهم (الغش مسموح إذا لم يكن ضدّ النظام). لكنهم لا يحالون إلى اللامكانية، بل يعلّقون كالقطعة المفهومة (الصريحة) الوحيدة في متاهات السيستم والتي يشدّد خلفها الصوت على مصير المتآمرين على النظام. وتذكّر التركيبة اللي تعلّق فيها جثث المتآمرين بالألعاب التي تعلّق فوق أسرة الرضّع التي تعمل كمهدّئات (pacifiers) وكألعاب تعليميّة لتطوير وعي الرضيع بالأشكال وعادة ما تكون مصحوبة بالموسيقى، من أجل تعويد الرضيع على العالم من حوله.

أما الفراغ الثالث فهو غير متاح لأغلب لللاعبين، حيث تقعد الأقليّة الثريّة من النخبة، الفائزون الحقيقيّون في لعبة الرأسماليّة، للاستمتاع بالملذّات المطلقة، وأحدها مشاهدة الأغلبيّة تصارع على حياتها في اللعبة. فراغ للنّاضجين؛ الذين تصبح مشاركتهم في اللعبة مشهديّة نرجسيّة. لهذا يأتي إفشاء أنّ الرجل العجوز، اللاعب رقم واحد، هو صاحب اللعبة تأكيدًا على زيف المساواة التي يعتقد بها في نظام الاستحقاق. قد يشاهد النخبة اللعبة وقد يشاركون فيها، لكنّهم لا يواجهون خطر التصفية، لأنهم يفرضون ديناميكيّة اللعبة، فهم قصص النّجاح أو تجسيد لوعد الجائزة ولحياة الفائز، تحصيل المتعة الفائقة التي لا يتصوّر الأغلبيّة وجودها، والتي أُثمرها “شروعهم في عملية النضج”؛ بالمنافسة. هكذا نرى كيف يقرضهم الربح/المال قوة؛ نضجاً يتيح لهم اختيار جوائزهم بأنفسهم بينما يعفون من العقاب لأنهم “ال” فائزون. رغبة الثريّ العجوز في التمتّع بملذّات حالة الطفولة بصورة حقيقيّة قبل أن يقضي عليه المرض في رأسه (والتي لم تعد متاحة بسبب “نضجه” كممارسة ألعاب الطفولة مع “أطفال” جادّين مثلاً) تدفعه لتصميم العالم (وبناء اللعبة) بحيث يدور حول إشباع رغبته والانخراط -المشروط- فيه.

لهذا يركّز المسلسل على “الذكريات” المشتركة بين العجوز وبقيّة اللاعبين؛ كصندوق الغداء المزيّن، الألعاب، شلّة الطفولة… لأنّ الماضي، حالة الطفولة القمعيّة، هي الأرض المشتركة بينهم فعلاً، بينما بإمكان النخبة تخطي هذه المرحلة فقط على حساب بقاء الأغلبيّة عالقين فيها حتى الموت. يدرك الرابح، جي-هيون، أنّ النضج الموعود لن يتحقّق بالربح، فالثمن سيكون موت منافسه (سانغ-وو) والذي هو أيضا شريك ذكريات “طفولته” الذي “لعب” معه لعبة الحبّار مرارا. بل إنّ جي-هيون، الذي جعلته اللعبة يفقد إيمانه ب”الخير” فتحوّل مثلا من مناصر لللاعب العجوز في اللعبة إلى المنافس الذي يسلبه حياته فيها، يدرك في النهاية، أنّ النضج يأتي بتطوّر حسّ المسؤوليّة الاجتماعيّة، إنقاذ رفيقه من التصفية. لكنّه لا يجد نداءا بالخلاص، لأن منافسه الأخير سانغ-وو عالق في اللعبة، لا يرى سوى هلاكه القادم—فشله في اللعبة، فينتحر بالسكّين التي قدّمتها اللعبة ليُقتَل بها. وهكذا يحرم جي-هيون من صوت لإيقاف اللعبة. لا يستطيع جي-هيون، بطل اللعبة، سوى أن يربح لأنّ القواعد تقتضي ذلك؛ أي تفرض عليه وجودا محايثا للواقع.

عندما يربح جي-هيون يكتشف حقيقة اللعبة؛ يتحقّق كونه رابحا بإيمانه بـ “الخير” الإنسانيّ، في لعبة خارجيّة ارتجاليّة أخيرة مع الرجل العجوز الذي يكشف له أنه هو مهندس اللعبة، ويبرر ذلك “لهيون” بأن العالم كله خاضع لمنطق اللعبة، ويتحداه بسؤاله إن كان لا يزال يؤمن بالخير، وليثبت له انعدام الخير يراهنه على أن الناس سيتركون المتسوّل يموت على حافّة الطريق دون مساعدته. يقبل جي-هيون المشاركة في هذه اللعبة الأخيرة ويراهن على حس المسؤوليّة الأخلاقيّة والاجتماعيّة عند الإنسان، ويربح الرهان. ويموت العجوز، مصمم اللعبة. عندها يتصرّف جي-هيون كرابح/ناضج فعلا ويصرف لأول مرّة من مال الجائزة (ويصبغ شعره بالأحمر-بلون السلطة والقوّة). وكجزء من نضجه الجديد يتصرف بمسؤوليّة تجاه من يعرفهم فيعطي أمّ سانغ-وو مالا وابنا جديدا (أخو منافسته التي قتلها سانغ وو في اللعبة). وبينما يمشي البطل نحو الحلّ الدراميّ (زيارة ابنته في أمريكا-مسؤوليته الأخلاقيّة)، يعيده مشهد رجل يُصفَع على وجهه بدلا عن خسارته في لعبة* (بنفس الطريقة التي استُقطِب فيها هو إلى اللعبة الدمويّة). في تلك اللحظة، يدرك جي-هيون أنّ النضج/المسؤوليّة الأخلاقيّة لن تتحقّق بأعمال خيريّة صغيرة (مثل مساعدة الجارة أم سانغ-وو) ما دامت اللعبة مستمرّة. هنا تتحول العلاقة بين المسلسل وشخصياته وبين المشاهدين. فالعمل يسلبنا الحلّ الدراميّ، ويعيد نظرنا ليركّز على اللعبة؛ على الرعب في استطفالنا كما أعاد جي-هيون. هذا هو نداء الخلاص الذي يقدّمه العمل؛ أنّ نثق بمخاوفنا في ظلّ نظام الاستطفال. فبينما نشاهد رعب الواقع في بيئة تجاريّة لطيفة (نتفلكس مثلا) لتشبع فينا رغبة الخلاص دون المواجهة الحقيقية مع هذه المخاوف التي يرسّخها النظام، يطلب منا المسلسل أن نتمسّك بهذه المخاوف بدل أنّ نهرب منها، بل أن نرى حالتنا المستَطفَلة والمرعَبة في جميع “منافسينا” (مثل جي-هيون). ف”الرعب” أقوى تأثيرا على الأطفال، والنضج الحقيقيّ، هو المواجهة الحقيقيّة لهذه المخاوف.

مراجع

Adrian, Johnston. “Jacques Lacan.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2018.

Barber, Benjamin. “Challenges to the Common Good in the Age of Globalism.” Social Education, vol. 64, no. 1, 2000, pp. 8-13.

Berger, John. About Looking. Vintage, 1992.

Connell, Matt. “Childhood experience and the image of utopia.” Radical Philosophy, no. 99, 2000.

Malkki, Liisa. The Need to Help: The Domestic Arts of International Humanitarianism. Duke University Press, 2015.

————————————–

=============================