ثوار محافظون: من هم أعداء «المركزية» الأكثر جذرية؟/ محمد سامي الكيال

ومع السياسات الروسية الأخيرة، التي تبدو، إعلامياً على الأقل، في مواجهة مفتوحة مع الغرب، بات من الممكن تجميع عدد من التصريحات والنصوص لكتّاب وسياسيين، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والمفكر الروسي ألكسندر دوغين، وغيرهما من «الشرقيين» الأقل شهرة، ممن يستشهدون بمفكرين من وزن مارتن هيدغر وكارل شميت، وعدد من أعلام «الثورة المحافظة» الألمانية، للحديث عن معركة جديدة ضد الغرب وقيمه الليبرالية القمعية.

هكذا تبرز مصطلحات مثل «الأوراسية ضد الأطلسية» أو «التقليد والحق الجيوستراتيجي بدلاً من المحاججة الفردانية الحقوقية» لإيجاد منظومة فكرية متكاملة، تعطي معنى ما لقرارات السياسيين ومناوراتهم، رغم أنه من الهزلي بعض الشيء التفكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرأ دوغين مثلاً، أو يهتم بنصائحه، أثناء التخطيط لسياساته.

قد تبدو المسألة الأهم هنا أن ما يُعتبر حالياً في الدول الغربية، تفكيكاً للمركزية الغربية، أو خلاصاً من هيمنة الرجل الأبيض، هو في نظر هذا النمط من التفكير جانب أساسي من المركزية نفسها، وبالتالي فإن الثوار المحافظين الجدد هؤلاء يعتبرون أنفسهم المعارضين الجذريين الحقيقيين لهيمنة الغرب، أو بالأصح للحداثة التي دمرت الثقافة الغربية نفسها، وتريد الآن فرض نفسها على بقية العالم.

يبقى السؤال: لماذا لا ينجح هؤلاء «الثوار» رغم أنهم يعتبرون أنفسهم ينشطون في ظل حكومات ودول لا يستهان في قوتها، في تحويل أيديولوجياتهم لتيارات شعبية عارمة، على غرار الشيوعية والفاشية في القرن الماضي؟ ما الذي اختلف في عالمنا كي يظلوا دائماً أشبه بلا وعي فكري مكبوت، يستعاد جزئياً في مناسبات معينة؟

تصحيح الشعبوية

رغم كل محاولات التنظير للشعبوية، سواء كانت يمينية أو يسارية، يبدو أنها لا تنال رضى كثير من المثقفين. بالنسبة لدوغين مثلاً فإن الشعبوية ليست أكثر من ردة فعل عفوية وبدائية على قمعية الليبرالية. وفي هذا المعنى فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس مهماً بحد ذاته، فهو مجرد مهرج تتلاعب به أجهزة الدولة الأمريكية العميقة، لكن المهم هو «الحالة الترامبية» أي انتفاضة قسم لا يستهان به من الناس، في أمريكا وخارجها، على تحطيم تقاليدهم وأساسيات حياتهم. الواجب إذن استغلال ردة الفعل هذه، وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، أي ثورة شاملة وفعلية لاقتلاع الحداثة نفسها، والتنسيق بين مختلف الجهات المتضررة منها، سواء كانت أمماً بأكملها مثل روسيا والصين؛ أو جانباً من الشعوب الغربية نفسها، التي لم يبق لها إلا التمسك بذكريات غامضة عن تقاليد اجتماعية راسخة دمرتها الحداثة، التي تدّعي، بشكل غير مباشر، أنها الغرب نفسه.

حتى الشيوعيون والفاشيون ليسوا أكثر من مجرد أطفال في هذه «الثورة» المرغوبة، فهم لم يخرجوا من المنطق الأساسي للحداثة نفسه، وبالتحديد الكوجيتو الديكارتي: وعي الوجود عبر ذات متغيرة تاريخياً، وهي الفرد لدى الليبراليين، والطبقة بالنسبة للشيوعيين، والأمة أو الدولة في عرف الفاشيين. انتصرت الليبرالية في النهاية لأنها الأيديولوجيا الأكثر اتساقاً مع الحداثة ومشروعها، وهي الآن تسعى لتحرير الفرد من كل رابطة متجاوزة له: الدين أولاً، ثم الجماعة العضوية، وبعدها العائلة والثقافة والجندر والوطن.

لا تهتم النظرية المتجاوزة للحداثة بمفهوم الذات الديكارتي، بل بمفهومي الأبدية والصيرورة، المرتبطين بالفهم الوجودي، العائد لهيدغر، عن «الدازين»Dasein: التقليد مرتبط بحقائق وجودية متجاوزة للذات، وسابقة عليها. لا يمكن للذات، وهي تتعلق بالماهية، أي بما هو متشيئ ومحدود وقابل للقياس، أن تحدد علاقة الإنسان مع الوجود، بل توجد حقائق كونية، يجب الإيمان والتسليم بها، لكي يكون هنالك معنى لأي شي في الكون، بما فيه الذات. وهذه الحقائق هي ما مكّن البشر من مواجهة كل الظروف الصعبة التي عرفوها في تاريخهم؛ وأنتج مؤسسات اجتماعية، مثل الدين والعائلة، ضمنت لهم التوجيه والرعاية المناسبة، لكي يكونوا ذواتاً أخلاقية، متوجهة لمعرفة الحقيقة، وتأطير النفس بما يتفق معها.

لا يمكن للحداثة في هذا المعنى أن تتفهّم الأخلاق، فهي تختزل كل شيء إلى سؤال أداتي عن المعرفة الوضعية، أو عن حق تعاقدي، يؤسس لسلطات براغماتية، تؤطر البشر في أطر ضيقة، لا تهتم بالحقيقة والوجود والمعنى، بل بأسئلة أكثر وضاعة، مثل المصلحة والنجاعة والإنجاز، ولذلك نرى الحداثة اليوم، بصيغتها الليبرالية، قد فككت مفهوم الإنسان نفسه، بعد تفكيكها لمفهوم الله/الحقيقة الكونية: صار يمكن للإنسان أن يكون جزءاً من آلة، ذكاء صناعي، أو تفاعلات كيميائية، يفسّر بها المزاج والفكر والمشاعر الإنسانية، وهو ما تدعو إليه فلسفات «ما بعد الإنسانية». لن تقبل مجتمعات وتقاليد أخلاقية أبداً الحياة في عالم يضيع فيه الفارق بين الروح الإنسانية والمادة المُشيّئة، القابلة للقياس بمسطرة عقلانية/أداتية.

الأسوأ أن الحداثة الليبرالية، التي تروّجها المراكز الغربية، لا تُطرح باعتبارها خياراً يمكن للأفراد والأمم القبول به أو رفضه، بل بوصفها قدراً، يجب التأقلم معه، ومن يرفضه سيطرد من مسيرة التاريخ، لكن هل يعني هذا أن الثوار المحافظين يدعون للعودة إلى الوراء، لاستعادة حقبة تاريخية قبل حداثية؟

أنماط لا مراحل

يرفض هذا النوع من الثوار ضد المركزية الغربية اتهامهم بالرجعية، فهم أصلاً لا يقبلون بالفهم الخلاصي للتاريخ: تاريخ البشر ليس طريقاً، مباشراً أو متعرّجاً، يؤدي إلى نتيجة يمكن استشرافها سلفاً. وهذا يعني أن التقليد والحداثة ليسا مرحلتين تاريخيتين متعاقبتين، بل نمطين أو شكلين للحياة الإنسانية، يمكنهما أن يتجاورا ويتصارعا، دون اعتبار انتصار أحدهما أكيداً، بسبب حتمية تاريخية ما.

توجد مجتمعات، مثل المجتمع الروسي والهندي والإسلامي، ما زالت تحافظ على أشكال من التقاليد الأقرب للحقيقة الوجودية، ويحق لهذه المجتمعات أن ترفض ما يأتيها من الغرب، ويُفرض عليها بشكل قمعي وحتمي، وأن تحافظ على الكنيسة والدين والعائلة والدولة المترسّخة في التاريخ، في وجه ضغوط تريد تدمير كل البنى الجمعية، لحساب فرد معزول وضعيف، خاضع لكل أشكال الاستغلال من كيانات كبرى، مثل الشركات والحكومات الغربية.

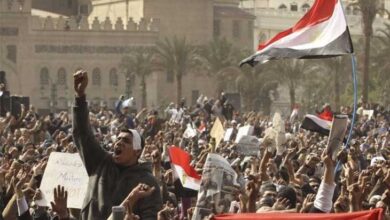

روسيا اليوم، ودول أخرى حافظت على استمراريتها ومؤسساتها التاريخية، تواجه هذا. بعض المثقفين اليمينيين يدرجون المجر والصين ومصر والمغرب وإثيوبيا أيضاً، في قائمة «الدول الحضارية» المترسّخة في التاريخ، المقاومة للمفهوم المنفصل عن القيمة للدولة المعاصرة، الذي حاولت الحداثة فرضه على العالم.

صواريخ وكنائس روسية

تحاول المركزية الغربية اليوم تقديم نفسها بوصفها تصحيحاً لمظالم تاريخية، مثل الاستعمار والعنصرية وهيمنة الرجل الأبيض، لكنها في الواقع لا تفعل أكثر من تفكيك كل ما هو قائم من بنى اجتماعية مترسخة، لمصلحة إعادة إدماج أفراد، صاروا مجرد أقليات غير محمية من أي إطار جمعي، في إمبراطورية ضخمة، تحكمها كيانات ضخمة غير أخلاقية. يمكن هنا العودة للسؤال الأساسي: لماذا يفشل هؤلاء الثوار الأخلاقيون إذن في استقطاب الناس لأيديولوجياتهم، رغم كل تلك المعاناة، ويبقون دوماً على الهامش؟ الاقتراح الأولي للإجابة أن تأسيس قوى سياسية، تناضل بشكل مستقل في سبيل مواجهة «المركزية الغربية» سيعني أن أنصار التقليد أنفسهم قد اندرجوا في إطار الحداثة، أي إنشاء ذات سياسية، ينتمي إليها الأفراد بشكل طوعي وتعاقدي، بناءً على القناعة والوعي السياسي المُحصّل عبر الجدل في الحيز العام. يختلف هذا كثيراً عن «التقليد» غير التعاقدي.

وعلى مستوى آخر، فربما تكون «الجماعة العضوية» سواء كانت محددة دينياً أو إثنياً، أو على أسس جغرافية، هي نفسها مفهوم حداثي جداً، وإن كان من الصعب حالياً بناء سياسة متماسكة على أساسه، ليس فقط في الغرب، بل حتى في دول أقرب لـ»الحقيقة الكونية» مثل روسيا والعالم الإسلامي.

قد تكون هذه محاججة جيدة في وجه كل نقّاد ما يسمى «المركزية الغربية» سواء في الأكاديميات الغربية، أو في دول مثل روسيا والمجر، إن كان بالإمكان الخروج من المركزية والحداثة، فمن المثير معرفة الأسلوب الذي يمكن بواسطته تجاوز واقعة، باتت كونية فعلاً، مثل التحديث والعمومية والكونية، فلاسفة مثل دوغين يعولون على الدبابات والصواريخ والكنائس الروسية، وكم يبدو هذا خياراً بائساً ومنفصلاً عن الواقع!

كاتب سوري

القدس العربي