لاهوت التعذيب/ ياسين الحاج صالح

يُخرِج التعذيب طرفي علاقة التعذيب من الإنسانية، أحدهما بخفضه إلى ما دون الإنسان، وفي المآل الأقصى إلى شيء، جسد ميت، جثة؛ والآخر برفعه فوق المرتبة البشرية، ليصير سيداً يقرر الحياة والموت، إلهاً 1. التعذيب منذ الآن مزيج من العنف الجسدي والسيادة، وهو منذ الآن كذلك إلغاء للسياسة في حدها الأدنى، أي الاجتماع وتبادل الكلام، كمنهج لمعالجة الصراعات بين الناس.

وبقدر ما يتكرس التعذيب كنموذج سياسي 2 فإنه ينتج الواحد الذي لا يدخل في علاقة، إلا أن تكون علاقة ألوهية وعبدية. على هذا النحو أُنتجت أُلوهة حافظ الأسد، في النصف الثاني من عقد الثمانينات، بعد التوسع في الاعتقال والتعذيب منذ مطلع العقد، وبعد مذابح متعددة توّجتها مذبحة حماة في شباط 1982. نُصبت له التماثيل في كل مكان من سورية، وثبتت صوره في الصفوف وعلى الدفاتر المدرسية والعملة والأبنية العامة، وصار أكبر من سورية بكل من فيها، «سيد الوطن». لم يوصف رسمياً بأنه إله، لكن كان من شأن شتمه أن يورد إلى المهالك أكثر من الشتم العلني لله وأنبيائه. التعذيب أساسي في هذا الشأن. إنه منتج لسيادة عليا لم تعد علائقية. حافظ لم يبق في علاقة مع أحد في سورية، ولم يكن الرجل الأول في نظامه، كان النظام. الآخرون أتباع، عبيد بامتيازات، لكنهم عبيد يرهبون سيدهم بقدر لا يقل عن رهبة خصومه. وتكونت الأسرة الأسدة كأسرة سيدة عبر هذه العملية، وورث بشار حكم أبيه لأنه يحوز قبساً سيادياً- إلهياً.

كان هذا الوضع الإلهي قد شق طريقه إلى الوعي عبر أهازيج في مهرجانات «تجديد البيعة»، من نوع: يا ألله حلّك حلّك 3/ حافظ يقعد محلك! وإثر موته، دخل التداول هتاف يقول: «يا ألله تهنّى تهنى/ حافظ عندك مو عنّا». 4وفي زمن بشار وصل الأمر إلى تأليهه المباشر في أوضاع عينية تعذيبية بجلاء، وفي سياق عام تميّز بالمجابهة والصراع العنيف، الثورة السورية. الشهادة أن لا إله إلا بشار (ومعه أخوه ماهر)، هي من الطقوس المرافقة للتعذيب، المشحونة بالتالي بمنطق الغلبة وروح الكراهية ونازع الإبادة. لاهوت التعذيب هو المفهوم الذي يحاول النظر في حضور التأليه في مواقف التعذيب، دون حضوره في مواقف أخرى أو مع بقائه مضمراً فيها.

يمكن التساؤل عما إذا لم يكن التعذيب أصل الألوهة في كل حال، أو أصلاً من أصولها. دول التعذيب هي الدول التي شهدت «عبادة الشخصية» عالمياً، وفي مجالنا. كان ستالين الذي قتل معظم مُجايليه من رفاقه والملايين من محكوميه رباً معبوداً، وكذلك الفوهرر (أي القائد) هتلر. ولدينا في المجال العربي صدام حسين ومعمر القذافي حاكمان إلهيان، إلى جانب حافظ الأسد. والعلاقة الاستعمارية أقرب إلى تأله من طرف المستعمرين، بقدر ما كانت علاقة سيطرة مباشرة، دون أن تكون الحال كذلك في المتروبولات نفسها. المستعمَرون بالمقابل مخفوضو القيمة البشرية، أعراق خاضعة. العنصرية وجه أساسي للعلاقة الاستعمارية.

لكن ماذا يكون حال آلهة الدين، الله الإسلامي بخاصة، في هذا السياق؟ هل يمكن اشتقاق حافظ وصدام ومعمر من الله، أو بالعكس، نشتق الله من عمليات التأليه التي شهدناها مباشرة؟

في سنوات ما بعد الثورة السورية رأينا صيغاً أخرى من لاهوت التعذيب: داعش وهي تقطع أيادٍ أو رؤوساً في مشاهد عامة، يتمازج فيها الدين والعنف بقوة، ويعلو الصوت بالتكبير في لحظات الذروة. التكبير شوهد كثيراً من غير داعش في مواقف الاستيلاء على ملكيات، حتى صارت عبارة «كبّر عليه» تتداول في الحياة اليومية كمجاز للاستيلاء على شيء، وهو ما يذكر برفع صور حافظ الأسد لتمرير مخالفات البناء أو غيرها. ومثل كل شيء فعله الدواعش لم يكن اغتصاب النساء والفتيات الإيزيديات منفصلاً عن لاهوت اغتصاب، تأصيل ديني لاستباحة الإيزيديات واستعبادهن جنسياً. استحضر الدواعش سوابق دينية تشرع العبودية الجنسية، مثلما تشرع قتل الرجال الإيزيديين. كان زهران علوش، مؤسس جيش الإسلام، أقل شجاعة من الدواعش، فمارس الاغتصاب لاثنتين على الأقل من أسيرات «عدرا العمالية» الشابات دون أن يسوغه لاهوتياً، أقله ليس علانية.

لا يتعلق الأمر بحكام إلهيين هنا، بل بالنيابة عن الله أو الحاكم الإلهي. النظرية التي تشرع هذه النيابة هي الحاكمية الإلهية، وهي تأسيس لحكم مطلق، قائم جوهرياً على الغفلة عن حقيقة سياسية بسيطة: إن من يطبقون الحاكمية الإلهية المزعومة بشر، وأن من الخطر جداً أن توضع سيادة الله في أيديهم لأنهم سيُعاملون البشر كأنهم آلهة، أي في المحصلة مثل حافظ وصدام والقذافي. هذا ليس احتمالاً قد يتحقق أو لا يتحقق، بل هو دون غيره ما سيتحقق دوماً بحكم السلطة المهولة التي تضعها النظرية بيد أمثال أبو بكر البغدادي. هذا بالمناسبة ما يمكن أن يكون منطلق تفكير دستوري إسلامي، يجيب على سؤال: كيف يمكن ضبط السلطة النزّاعة في كل حال إلى المزيد، وبخاصة إن مورست باسم مبدأ مطلق، الله أو غيره 5؟ من يضبط الحاكمين باسم الله، ممن يجعلون من عقيدتهم مبدأ فوق دستوري، أي عملياً فوق سياسي وفوق اجتماعي؟ لدينا من التجارب التاريخية الأحدث ما يدعو إلى ضبطهم مثل غيرهم.

ومن بين ما يجمع بين الحكام المتألهين ونواب الله من الحاكميين الإلهيين، غير اللادستورية، ممارسة التعذيب، الوجه الأظهر للسلطة المطلقة.

فكيف نفكر في لاهوت التعذيب؟ أو في العلاقة بين اللاهوت والتعذيب؟ أو والعنف عموماً؟ هل التعذيب والعنف في أساس الدين، أم العكس، الدين في أساس التعذيب والعنف؟

ثمة إجابة أولى تقول إن أمثال حافظ وصدام والقذافي هم آلهة صغار، مُتشكلون على غرار الإله الكبير، المنتقم الجبار، الذي يضع الكافرين في النار «خالدين فيها أبداً». وهنا يكون المتخيل الإسلامي عن السلطان الإلهي هو النموذج البدئي للطغيان الدوْلتي المعاصر. لكن يمكن تصور إجابة ثانية ترى أن التأليه أولاً، وأن الله ذاته نتاج له، أي أن عمليات التأليه التي تجري في الزمن الحاضر تدفع إلى تصور الله نفسه كحافظ أسد هائل، سيد، عنيف، يحابي جماعته ويدير في السماء عالماً طائفياً، يعاقب جميع غير المسلمين، ومعظم المسلمين من غير «الملة الناجية».

والواقع أن الجحيم الذي يجري فيه تعذيب الفجار راسخ في المتخيل الإسلامي، قبل حافظ الأسد وأشباهه، وللهوية الإسلامية بُعد أخروي يحيل إلى الجنة التي وُعِدت للمتقين بقدر ما يحيل إلى النار التي أعدت للمنكرين. وإذا كنا نعلم أن الله الإسلامي لم يتولد من علاقات تعذيب، فإنه يبدو أن تجارب النبي والمسلمين الأوائل القاسية أفعمت إله المسلمين بالغضب والوعيد بالعذاب الأبدي.

على أنه يبدو أن السلطات التعذيبية التي أقامها إسلاميون في السنوات المنقضية من هذا القرن، ورأينا ثلاثة أمثلة لها على الأقل في سوريا: داعش وجيش الإسلام وهيئة تحرير الشام، ليست تماهياً مباشراً مع الله الذي لا يحول ولا يزول، بل هي تماهٍ متوسط بالدلالة الهيغلية للكلمة، يتوسط فيه نموذج الدولة السيدة، المزودة بسيادة مشخصة ومُؤلّهة تقوم سلطتها على التعذيب، وعبر تصور «الشريعة» كقانون دولة، لا كشبكة علاقات أخلاقية ميتافيزيقية (وائل حلاق) تسنده صبغة إسلامية عامة للكيان السياسي، مثلما كان في سلطنات المسلمين التاريخية. وجود المتخيل الإسلامي يسهل العملية، دون شك. فهل تنشأ عنه؟

لعل لاهوت التعذيب من أوجه مساحة لا تمايز دينية سياسية، يظهر فيها الله كحاكم والحاكم كإله، الدين كسياسة والسياسة كدين مما يصر عليه الإسلاميون، وما تتشكل وفقه دولنا المعاصرة. وفي مساحة اللاتمايز هذه تتلاقى وتتشابك وتختلط معطيات الدين والحكم الموروثة مع معطيات الدولة والسياسة والإيديولوجيا في عالم اليوم. وهذه، مساحة توتر وانفعال، أساساً تعكس وضع مجتمعاتنا التابع والمنفعل في العالم الحديث، مع ما يَسِم الانفعالات عموماً من قلة تمييز أو وضوح. ويشهد على مساحة اللاتمايز هذه مفهوم لاهوتي سياسي بامتياز هو السيادة حيث يندغم الحاكم بالله إلى درجة التشارك في الإحياء والإماتة. كان ميشيل فوكو جعل من تقرير من يقتل ومن يترك ليعيش أساس نموذج السيادة الذي حلت محله إدارة الحياة أو السلطة الحيوية (بيوباور) في مجتمعات انضباطية بدءاً من القرن الثامن عشر 6، ونعلم أن من يُحيي ويميت في الإسلام هو الله. ما حدث لدينا في نصف القرن الأخير هو إغلاق تام للحقل السياسي على نحو نقل الصراعات إلى نطاق السيادة، فصارت صراعات سيادية ولا سياسية، أي صراعات عنيفة ومطلقة ووجودية، وبالتالي عدمية، وليست صراعات سلمية ونسبية وقابلة للتسويات. صراعات إلهية. أو بلغة علمانية، صراعات حول الدولة ذاتها وليست ضمن الدولة. ولأنها كذلك لا يبقي ثمة مكان لمن قد يعرفون أنفسهم بالسياسة على ما تشهد حال المعارضين التقليديين في سورية وغيرها، يَبيدون بينما يسود من يعرفون أنفسهم بالسيادة، بالولاية العامة باسم الله أو الأمة، وبالعنف دفاعاً عن الدين أو الوطن، وبتعريف الوطني والخائن أو المؤمن والكافر. ومنذ أن نتكلم على عنف، فإننا نتكلم على حرب وتعذيب وإرهاب وغير ذلك 7.

الدين والدولة في مجالنا عالقان في مساحة اللاتمايز والانفعال والسيادة هذه التي لم تنشأ عن خيار ديني أو سياسي. ما يخطئ الطرح العلماني الرائج فيه هو تصور اللاتمايز الديني السياسي خيار الإسلاميين المفضل الذي ينبع من عقيدتهم ذاتها. الإسلاميون، بالعكس، هم نتاج اللاتمايز والانفعال المتصل بوضعية تاريخية غير مسيطر عليها، ولا يحوزون هم ولا الحاكمون السياسيون أي درجة من الوضوح في شأنها. ولذلك فإن ما يزكيه الطرح المتمركز حول العلمانية من فصل بين الدين والسياسة لا يمكن أن يتحقق بغير العنف، مما نحن غارزون فيه أصلاً، وما هو جذر المشكلة. ما نحصل عليه من العنف هو تعميق أوضاع اللاتمايز، والانفعالات الحادة المواكبة لها، والحرب الدينية الدولتية المستمرة (والتعذيب وجه أساسي لها)، وتخليق الآلهة وأشباههم. يبدو الطرح العلماني في المحصلة انعكاساً لوضعية العلوق واللاتمايز والانفعال ذاتها. بالمقابل يخطئ الإسلاميون في رؤية ما يجري تحت الأعين كإدارة الظهر للإسلام أو كانفصال للدين عن الدولة، بدل رؤيته كحكم مولد لسيادة غير علائقية، لتألّه لا يواجهونه هم بغير عنفهم وتألههم الخاص باسم استمرارية لا تستأنف بغير عنف لأنها منصرمة بالفعل؛ ويخطئون أكثر حين يجعلون من الاختلاط واللاتمايز الديني السياسي أصالة إسلامية، إن في صيغة أن الإسلام دين ودولة أو الحاكمية الإلهية (الإسلام دولة من حيث هو دين) أو غيرها. الربط بين اللاهوتي والسياسي هو وضعية عذاب وكوارث بالأحرى، جرائم دينية وسياسية من كل نوع، وليس حلاً أو «الحل». بل هو ما يحول دون تشكل الإسلام ذاته كدين يتدبر حل مشكلاته الكثيرة. ولا يستطيع الإسلاميون نفي الصفة الدينية لجرائمهم السياسية لأن تكوينهم ذاته يحول دون التمييز. هنا مفارقة مستحقة للتوقف: على أرضية تفكير الإسلاميين بالذات، جرائمهم هي جرائم دينية، دينهم شريك في ارتكابها، ما داموا ينفون تمايز الديني عن السياسي. يمكن نفي دينية جرائم الإسلاميين فقط على أرضية غير أرضيتهم، وبالضبط على أرضية التمايز بين الديني والسياسي مما يقاومونه هم. على أن ما يطابق تفكير الإسلاميين هو نفي صفة الجريمة عن أفعالهم أصلاً مهما بلغت من الوحشية. لكن هل هذا ممكن بخصوص داعش؟ وإن كان غير ممكن بخصوص داعش، فلماذا يكون ممكناً بخصوص الآخرين الذي يشاركون داعش اللاهوت السياسي ذاته؟ الواقع أن عموم الإسلاميين فضلوا منطق اللاتمايز أواللابيان في هذا الشأن، فلا هم نفوا صفة الجرائم عن أفعال داعش بالذات، ولا هم بنوا على تأكيد أنها جرائم مقتضاه فيما يخص النموذج اللاهوتي السياسي الذي صدر عنه داعش. «المغمغة»، أو قول الشيء وعكسه، هي لغة اللاتمايز. وطوال سنوات كانت المغمغة هي اللغة المعتمدة بخصوص جيش الإسلام الذي يختلف عن داعش والقاعدة بأنه محلي، لكنه يصدر عن الباراديغم الديني السياسي ذاته 8.

يساعد طرح الأمور بهذه الصورة في الإجابة على السؤال الأصلي في هذه المناقشة: لا الله نموذج الطاغية الذي يحكم بالتعذيب ولا الطاغية نموذج الله، لكنهما معاً متمازجا الملامح في مساحة اختلاط ولا تمايز لاهوتية سياسية يكون الدين فيها أكثر من دين: دين ودولة، وتكون الدولة فيها أكثر من دولة: دولة ودين. وكلاهما سيد، رب. هذا مبعث صدام وتفجر دائم. ثم إن هذا الطرح يساعد في تصور أن أمثال بشار الأسد وأخيه ماهر ورجالهما، وكذلك أمثال زهران علوش وسمير كعكة وأحمد الشرع الجولاني وزعماء داعش هم ناشطون لاهوتيون سياسيون، يشغلون مواقع مختلفة في مستمرٍ لاهوتي سياسي، لا مجال فيه للدولة مستقلة أو للدين مستقلاً. لا يتعلق الأمر بتشارك هؤلاء النشطاء اللاهوتيين السياسيين في أساليب التوحش والقتل فقط، ولا في عنصرية الطرفين واللاتكافؤ في المكانة البشرية مما لم يكد يناقش في سياق صراعنا، وإنما يتعداهما إلى ما يؤسس لهذا التشارك من سيادة يتمازج فيها الديني والسياسي.

نبدو اليوم في وضع أزمة قربانية بتعبير رينيه جيرار 9، أزمة جذرية في النظام الثقافي بفعل تنازع الدين والدولة على الشيء نفسه، السيادة، أو الرغبة المحاكية في رغبة الآخر. الأزمة القربانية تدفع إلى التماس أكباش الفداء، القرابين، مما نحن فيه منذ عقود دون مخرج يلوح في الأفق. حلا العنف الممكنان، الدين والدولة، يبدوان منبعين للعنف اليوم بالأحرى، وهذا بقدر ضعف تمايزها وتميز منازلهما. والشرط الدولي يبدو مفاقماً لأزمتنا القربانية (أو التضحوية)، وبالتحديد ما يتصل منه بالمسألة الإسرائيلية العسيرة والمزمنة، ووراءها المسألة الغربية الأعسر والأشد إزماناً. والأساسي في هذا الشرط الدولي هو أن السيادة المشتهاة والمتنازع عليها هي في الواقع منقوصة جداً، وأن السيد الحقيقي هو إسرائيل، وهو قوى السيطرة الغربية (ومعها اليوم روسيا). يبدو النقص السيادي مسعراً للرغبة المحاكية في السيادة لا دافعاً إلى الزهد فيها. لكن هذا الشرط بالذات هو ما ينقل الأزمة القربانية إلى مستوى دولي، مما تجسد بالفعل في القاعدة وفي مقلدي مذهبها.

ما الأصل في وضعية اللاتمايز الديني السياسي؟ من أي جاءت؟ الواقع أنها لم تأتِ من أي مكان، فهي بالمعنى التاريخي أصل قديم لدينا ولدى غيرنا، والتمايز هو الذي يحتاج إلى حدوث، وهو ما يحول دونه لدينا الأصل البنيوي لللاتمايز، وهو العنف ذاته أو حكم العنف والتعذيب، وما يغذيانه من انفعال وهياج واختلاط في النفوس وفي الاجتماع وفي الثقافة، وبالتالي يحولان دون حدوث التمايز. تجاربنا الحديثة والمعاصرة غذت اللاتمايز بقدر يتناسب مع محتواها العنيف، وبالتحديد التجربة الاستعمارية، ثم تجربة الدولة اللاسياسية أو النابذة للسياسة.

للاستعمار مفعول مزدوج. فمن جهة أولى جرى تصدير نموذج السيادة المتجاوز في الغرب ذاته نحو البيوسياسة إلى الخارج المستعمر الذي يقع خارج نطاق حكم القانون، أو الذي يقرر فيه الاستثناء ويعلق القانون السيد المستعمِر، بما يطابق تعريف كارل شميت للسيد في كتابه اللاهوت السياسي 10. يعتمد الحكم الاستعماري بالمقابل على المراسيم والأوامر الإدارية، مما درسته حنة آرنت في أصول التوتاليتارية، ومثلت عليه باللورد كرومر 11، حاكم مصر الإنكليزي بين 1882 و1906. الاستعمار حالة استثناء دائمة، تعليق مستمر لأي قانون، سيادة محض بلا سياسة. وعبر تصدير الماضي الأوربي إلى الخارج المستعمر، انقلبت البيو سياسية (إدارة الحياة في مجتمع انضباطي) إلى نكروسياسة (إدارة الموت في مجتمعات مستعمرة)، نظام من العبودية والقتل والتعذيب والتمييز تقصّاه أشيل مبمبه في كتابه Necropolitics. 12

ومن وجه آخر دفعت التجربة الاستعمارية نحو تعزيز الاختلاط واللاتمايز في مجالنا بأن جعلت الدين سنداً للمقاومة، وخلقت استمرارية بين مقاومة الاستعمار والجهاد الديني (كان لقب بورقيبة بالذات هو المجاهد الأكبر، وكانت صحيفة جبهة التحرير الجزائرية اسمها المجاهد، وهو ما كان يطلق على الواحد من مقاومي الاستعمار الفرنسي). وهذا هو الجذر المستمر لظهور منظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي.

يلزم التنويه إلى أن التجربة الاستعمارية مستمرة في مجالنا بفعل الواقعة الإسرائيلية، ووقوع الخليج حتى وقت قريب ضمن نظام الأمن القومي الأميركي، ثم عبر «الحرب ضد الإرهاب»، ودوماً عبر سيادة الدولة المنقوصة (عدم القدرة على الحرب ضد الأعداء المجاهرين).

أما فيما يخص الدول النابذة للسياسة فقد سبق القول إنها إذ أغلقت الحقل السياسي، وحرست إغلاقه بالتعذيب والقتل، تسببت بنقل الصراعات كلها إلى مجال السيادة والمطلق. وعملياً جعلتها كلها صراعات دينية. وفي واقعها المعاين تعرض دولنا وجهاً سياسياً حيال الخارج الدولي النافذ، فتُسالم وتفاوض وتتعاهد، ووجهاً واحدياً سيادياً حيال الداخل، فتحارب وتقتل وتعذب، وتحكم بالمراسيم والتوجيهات الإدارية والأوامر السرية على طريقة كرومر. تعليق القانون بهذه الصورة، أي حالة الاستثناء الدائمة من الصنف الذي خبرناه في سورية منذ أولى لحظات الحكم البعثي، يقضي على هذه الدولة بكونها استمراراً للاستعمار بوسائل أخرى. وفي هذا ما يرجح فرص الجهاد والحرب الدينية.

ولعله يمكن شرح شرط اللاتمايز بلغة المادية التاريخية كضعف للتمايز الاجتماعي بفعل شروط الإندراج الاستعماري في السوق العالمية والتبعية الاقتصادية التي تعززت بالموارد الريعية، وبالتالي تراكب أنماط إنتاج ومحدودية قدرة النمط الرأسمالي على تنظيم إنتاج الحياة المادية، وما يرتبط بذلك من ضعف التمايز الطبقي، والحوامل الاجتماعية لنظرات مختلفة إلى العالم. لكن يمكن لهذا الشرح الذي يسلم بكونية التطور الرأسمالي في أوروبا أن يوفر عناصر تحليل مكملة، دون أن يكون قادراً على احتكار الشرح الشافي للاتمايز، وبخاصة أنه ينطلق من تبعية السياسي للاقتصادي، وتمايزهما المسبق، مما يصعب التسليم به في كل حال. ما لا يقنع في نظرية الحوامل الاجتماعية هو أن ما يَسم الدول المقلوبة (سيادية داخلياً وسياسية خارجياً) من انقطاع فاعلية أي فاعلين سياسيين أو ثقافيين على البنية الاجتماعية، بفعل التعذيب وإلغاء الأدوار العامة والسياسية، يحول دون حمل أي تطلع أو مشروع قابل للهيمنة. ليست المسألة غياب حوامل اجتماعية نوعية، بل تقويض الاجتماعية ذاتها بأثر الاستثناء الدائم والتعذيب. يلزم وجود «سوق سياسية» يلتقي فيه عارضو أفكار وبرامج بقوى اجتماعية من أجل ظهور حوامل اجتماعية.

اللاتمايز الديني السياسي لا يدوم من تلقاء ذاته. فبحكم الولادة والموت، التاريخ هو مجال الحدوث أكثر من الاستمرار بحيث يحتاج الاستمرار واللاتمايز، وليس التمايز والحدوث، إلى تفسير. وكان يمكن لمساحات من التمايز أن تظهر مع الدولة السياسية، دولة بسوق سياسية، وتتسع مع استقرار منوال سياسي للصراعات الاجتماعية. وإنما هنا تقع نقطة الانفتاح والتمايز، أي في سياسية الدولة. علامة الدولة السياسية هي زوال التعذيب لكونه نواة علاقة السيادة ومضخة للعنصرية (ما فوق وما دون البشر).

كنواة أو تكثف للسيادة، علاقة التعذيب هي بمثابة مُفاعل ديني سياسي، لا يكف عن إنتاج حاكمين آلهة وآلهة حاكمين، وعموم بشري مستباح ومخفوض الإنسانية. لاهوت التعذيب هو التأمل في عمل هذا المفاعل، المنبع الفياض للاختلاط الانفجاري، العنيف والمستمر، بين الديني والسياسي.

1.ناقشت علاقة التعذيب بالاستناد إلى السياق السوري في: علاقات التعذيب السياسية، التعذيب ونمط إنتاج السلطة في «سورية الأسد». المقالة منشورة كفصل في كتاب الفظيع وتمثيله، المتاح هنا.

2.كلمة سياسة العربية يمكن أن تحيل في آن إلى مجال الأفعال والتفاعلات البشرية المتميزة عن الحرب والعنف عموماً من جهة وعن الحب من جهة ثانية، أي نطاق الفاعلية البشرية الذي تعمل فيه «الحلول السياسية»؛ ثم إلى ما يتصل بالدولة والسلطة من شؤون، أياً تكن هذه الدولة. مرة نتكلم على السياسة كقيمة ومرة كواقع. لذلك يمكن أن نتكلم على التعذيب كإلغاء للسياسة دون أن يكون ذلك متناقضاً مع الكلام على التعذيب كنموذج سياسي.

3.أي «حان لك».

4.تنظر مقالة علاء ملص في عنب بلدي بتاريخ 23/5/2021: تأليه الأسد، سوريون يعبدون خوفهم.

5.وائل حلاق غير مقنع حين يتكلم في كتابه: القرآن والشريعة، نحو دستورية إسلامية جديدة، على أن انعدام وساطة أي مخلوق بين الله وعباده «له دلالة دستورية وسياسية» أهدرتها «الدراسات الغربية التي افترضت استحالة وجود نظام دستوري قوي في الحكم الإسلامي» (ص 92-93). ليس مقنعاً لأن الحاكمية الإلهية هي العقيدة القائمة على نفي الوساطة، وقد كانت جميع تطبيقات هذه النظرية المعتمدة من قبل السلفيين الجهاديين متوحشة، في صلة مباشرة بتقرير حكم الله في الناس، أي النيابة عنه. السؤال الذي لا بد للدستورية الإسلامية من الاشتباك معه هو: كيف يمكن منع حكم باسم الله من أن يكون مطلقاً؟ ويبدو أن حضور ضرب من الوساطة، وليس غيابها، هو ما يمكن أن يدستر الحكم في بلدان ذات ميراث إسلامي. كتاب حلاق صادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ترجمة أحمد محمود إبراهيم ومحمد المراكبي، ومراجعة وتقديم هبة رؤوف عزت، بيروت، 2019.

6.المحاضرة 11 في كتابه Society must be defended،Translated by David Macey, Picador, New York, P238- 272.

7.تنظر مقالتي في العنف.

8.عملت على صوغ تصور لهذا الباراديغم في كتابي الامبرياليون المقهورون: في المسألة الإسلامية وظهور طوائف الإسلاميين، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2019، ص 259-279.

9.العنف والمقدس، ترجمة سميرة ريشا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2009.

10.كتاب “اللاهوت السياسي “من ترجمة رانيا الساحلي وياسر الساروط، صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2018، ص 23-31.

11.Hannah Arendt: The Origins of Totalitarianism, Penguin Books, 1994, P 276-282. تقتبس آرنت عن كرومر نفسه كلامه على «شكل حكم هجين لا يمكن إعطاؤه اسماً وليس له سوابق»، تقول آرنت إنه يعتمد النفوذ الشخصي للمندوبين الاستعماريين والسرية والمراسيم، وأنه لا يجوز بحال تطبيق مبادئ الحكم في البلدان المستعمِرة على السكان المتخلفين. في موقع آخر من الكتاب تقول آرنت: «على النقيض من البنى الإمبراطورية الحقيقية حيث تدمج مؤسسات البلد الأم بطرق متنوعة في الإمبراطورية، فإن ما يميز الامبريالية هو أن المؤسسات الوطنية [في المراكز الاستعمارية] تبقى منفصلة عن الإدارة الاستعمارية…» ص 169.

12.يمكن فهم كتاب مبمبه كاستدراك على مفهوم البيوسلطة والبيوسياسة لميشيل فوكو، يُظهِر استمرار النموذج السيادي القائم على الاستثناء والقتل والتعذيب في المستعمرات. من المستغرب أن فوكو الذي رأى تراجع التعذيب لمصلحة السجن في المراقبة والعقاب، لم يلحظ استمرار التعذيب الذي كان سجل فرنسا أسود فيه، وخاصة في الجزائر التي عاصر فوكو حربها وثورتها، ولا يعقل أن لا يعرف قصص التعذيب والإعدامات والمجازر فيها. يعرف دون شك ببيان المثقفين الفرنسيين في أيلول 1960، وقد ورد فيه: «هل من الضروري أن نتذكر أنه بعد خمسة عشر عاماً من تدمير النظام الهتلري استطاعت العسكرية الفرنسية، متذرعة بمقتضيات الحرب [ضد الثورة الجزائرية] أن تسترجع ممارسة التعذيب وتجعل منه من جديد مؤسسة أوربية؟» كتاب مبمبهtranslated from French by: Steven Corcorona, Duke University Press, 2019. ينظر من أجل التعذيب في سياق حرب فرنسا ضد الثورة الجزائرية كتاب مايكل روثبرغ: Multidirectional Memory, Remembering the Holocaust in the Age of Decolonialism, P 192, 216.

موقع الجمهورية

——————————

مقالات أشير اليها في هذا المقالة

——————————-

تأليه الأسد.. سوريون يعبدون خوفهم/ صالح ملص

اعتاد السوريون انتشار تماثيل وصور رموز السلطة الحاكمة في البلاد منذ 50 عامًا بمختلف الشوارع والمدن، لتكون وسيلة بصرية تخاطب الجمهور بشكل يومي من أجل تثبيت حكم شخصيات السلطة وتمجيدها في عقلية المجتمع، فيكون الخوف والإجبار هو مصدر شرعية الحكم في دولة غير حرة مثل سوريا، فالسياسة ليست فقط الصراع على السلطة المادية، بل هي أيضًا منافسة حول العالم الرمزي وحول إدارة المعاني والاستحواذ عليها.

هذه العلاقة بين السلطة والمجتمع المبنية على الإكراه والطاعة خوفًا من سلب الحقوق الأساسية، تظهر بوضوح عند أي حدث أو مناسبة وطنية، فيتحول الانتماء عند شريحة واسعة من الأفراد بالمطلق إلى شخصية رئيس نظام الحكم، ويبقى الوطن بجميع ثقافته ومؤسساته وهويته لدى أولئك الأفراد خارج المشهد.

جدد مؤيدو رئيس النظام السوري، بشار الأسد، دعمهم له بالتزامن مع إقامة الانتخابات الرئاسية السورية، ولكن لم يتوقف هذا الدعم على شعارات وخطابات التأييد، إنما وصل إلى مبالغات في تأليه شخص الأسد نفسه.

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مصوّر لتجمّع مؤيد للنظام السوري، هتف خلاله الأفراد “هي ويلا بشار هو الله”، وفي خطبة عيد الفطر في الجامع الأموي بدمشق، التي حضرها الأسد، في 13 من أيار الحالي، شبّه الشيخ حسام الدين فرفور الأسد بأنه “يتخلق بأخلاق الله”، بسبب إصداره “عفوًا عامًا” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 من أيار الحالي.

عوامل تنتج بنية تقديس الحاكم

عوامل أمنية واجتماعية وثقافية واقتصادية تؤثر في وجود فكرة تأليه الحاكم في سوريا، يضاف إليها طريقة استجابة المجتمع لهذه الفكرة.

تعتبر فكرة تأليه السلطة من سمات المجتمعات المحكومة من قبل أنظمة ديكتاتورية، إذ تؤسس السلطات الديكتاتورية لنمط شخصية ترى في السلطة والحاكم نموذجًا لا يوجد بديل له، وفق ما يراه الباحث الاجتماعي السوري حسام السعد في حديث إلى عنب بلدي، وتتنوع الدوافع حول ذلك، منها عدم تجربة المجتمع لنمط حكم آخر، بحيث يرى الناس أن هذه السلطة أو الحاكم هما النموذج المثالي لإدارة سياسة الحكم في الدولة.

وبالتالي فإن من النادر ما يرى الناس تمجيدًا لشخصيات عامة تاريخية في سوريا، لأن التمجيد يتجسد بشخصية الحاكم، وبذلك فقدت أي شخصية سورية أخرى هيبتها التاريخية بعد أن فقدت أي رمزيات ممتدة إلى الحاضر.

وبدأت هذه الحالة حين أنتجت السلطة في سوريا خطابًا يرمز إلى قداسة وبطولة القائد المستمرة، بالإضافة إلى ارتباط مجموعة من الأفراد أو طائفة معيّنة أو مجموعة متنفذين، يستفيدون من وجود السلطة على ما هي عليه، بحسب ما أوضحه الباحث السعد، فيعملون على إنتاج “بروباغندا” سياسية بطابع القداسة.

وتشعر هذه الطائفة أو مجموعة الأفراد التي تلتف حول السلطة أن زوال الحاكم يعني بالضرورة غياب الميزات الإيجابية التي تحصل عليها بسبب انتمائها لصف الرئيس، وتخاف من الانتقام منها في حال تم التغيير، وهذه مبرراتها وليست حقيقة بالمطلق.

فعندما تولى حافظ الأسد السلطة رئيسًا عام 1971، جاء في عهده الكثير من العلويين من الأرياف لتقوية مواقعهم في السلطة، وفق الباحث السعد، وحاول أيضًا أن يعطي بعدًا علمانيًا أكبر في حكمه، لأن ذلك يخدم في استجلاب دعم وولاء الأقليات الأخرى.

والطبقة المحيطة بالحاكم تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في توليد هذا الإحساس ضمن الفضاء العام في المجتمع، وذكر السعد في حديثه الرموز الثقافية المجتمعية أيضًا، التي من مصلحتها بقاء السلطة وبنية الحياة السياسية على وضعها الحالي من دون إحداث أي تغيير.

وتعمل السلطة على استمالة وجذب قادة المجتمع المحلي المؤثر، وفق الباحث الاجتماعي السعد، فتترافق شخصنة السلطة مع إنتاج أشخاص هم الذين يشكلون عصب مشروع تأليه الحاكم، ينشغلون بتقديسه عبر وسائل الإعلام، بتضليل وتزييف الحقائق واختراقات لا تحصى ولا تعد لمعايير المهنية، عبر طرح وجهة نظر واحدة تخدم بقاء السلطة وتبرز إنجازات “خلّبية”، مثل أن يجتهد النظام بنشر روايات عارية عن الصحة لتبرير استمراريته ونفوذه في الحكم، مثل كونه يمثل الشعب ويحكم بقبول شعبي، وأنه الوصي على الوحدة الوطنية والتطلعات القومية العربية، وأنه “صخرة صمود ضد الإمبريالية الغربية والتوسعية الإسرائيلية”، وبذلك يقوم بإقصاء أي رأي آخر حتى ولو كانت فيه فائدة للمجتمع.

يبرز تأليه السلطة بغياب القانون

عبودية السلطة في سوريا تعتبر معادية لكل حرية أو تحرر، وبالتالي فهي تشيطن كل طرف يعارضها، وتعمل على عزل مجتمعها عن أي مجتمعات أخرى، كي تبني دولة كاملة تنحاز بكل مبادئها إلى أهداف السلطة، بعيدة عن سيادة القانون واحترام الحقوق.

وليس من السهل تطبيق مبدأ سيادة القانون في سوريا، إذ إن البيئة الأمنية تحاصر هذا المبدأ منذ تولي حزب “البعث” السلطة في السبعينيات، وأسهمت هذه البيئة بتقويض الحياة الحقوقية من خلال حالة الطوارئ التي رُفعت بعد الاحتجاجات عام 2011، التي كان من أبرز أسبابها غياب تطبيق عدالة قانونية تحمي الحقوق والحريات.

ووجود سلطة تسن التشريعات دون ضوابط أو معايير أو مراعاة لقوى سياسية أو مجتمعية في الدولة مع انعدام الرقابة الدستورية، وذلك بحكم الدستور السوري الحالي الذي صدر عام 2012، فبموجبه هيمنت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في الدولة، وتسلّطت على جميع مجالات الحياة في سوريا من خلال أجهزة أمنية مرهوبة تُعرف باسم المخابرات.

حالة مرَضية.. ما العلاج؟

ظاهرة تقديس الحاكم هي حالة مرَضية في وقت تنتشر فيه الحريات العامة في بلدان العالم، وفق ما يراه الباحث الاجتماعي صفوان موشلي في حديث إلى عنب بلدي، فهي “نوع من العصاب”، وهي نوع من أنواع الخوف الذي يؤدي إلى اضطراب في الشخصية والتوازن النفسي، وتندرج تحت هذه الآلية المرَضية “أسطرة” وتقديس الأشياء والأشخاص في سياق إشباع دوافع نفسية غير واعية.

ولا يعدو تأليه الأشخاص في بيئات يسودها الخوف أو الحب المرَضي إلا نوعًا من أنواع العصاب، وفق الباحث موشلي، فالعصاب مرض نفسي يصيب المجموعات الاجتماعية أو مجموعة من الأفراد في مجتمع ما، إذ يعاني مريض العصاب من رهابات مرتبطة بالتنشئة، تعززها بيئة تتصف بتعميم القمع أو الخوف.

كما تسهم البيئة المتصفة بارتفاع شدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بأنها بيئة مؤهبة لظهور العصاب، بحسب ما أوضحه موشلي، فتحت وطأة هذه الضغوط يفقد المريض القدرة على السيطرة على تلك الضغوط، وينهار تحت رهاب الحاجة وانعدام المكانة والتقدير الاجتماعي، فيلجأ المصاب بهذا العصاب إلى حلول وهمية عبر تفسير خرافي لمعاناته، ويدخل في أوهام أسطورية يتوسل إليها كي تقيه الانكشاف أمام نفسه وبيئته على السواء.

وقد ينال العصاب من مجموعة اجتماعية كاملة تعيش القهر الذي يسحق أفرادها، ما يجعلها تميل بشك جمعي لتبني الخرافة وانتظار مخلّص أسطوري، هذه الحالة بمثابة “تعلق الغريق بقشة”، وفق تعبير الباحث صفوان موشلي.

وكلما زاد القمع في الدولة ازداد الميل لتبنّي حلول أسطورية، لتعويض العجز الناتج عن القمع السياسي وضغوط الإفقار التي تمارسها سلطات الاستبداد، وما ينتج عنها من الشعور بالدونية وفقدان الأهلية والمكانة.

فالعصاب الفردي والاجتماعي على السواء يدخل مرضاه في دوامة معقدة، وفق ما ذكره الباحث موشلي، فهو من جهة نتاج جانبي للقهر المتولد من نظام القمع والاستبداد السياسي والأمني، ومن جهة أخرى يشكل الرضوخ وفقدان المبادرة والعجز الناتج عن التماهي بالمتسلط الذي يمارسه مجتمع العصاب.

ولا يجب أن يتم تغافل تغذية النزعة السادية التي أنتجتها السلطة القمعية في سوريا، من خلال ارتكاب جرائم انتهاك بحق الخاضعين لسلطاتها، بطريقة بشعة بأغلب الأوقات، وفق موشلي، ويعد ذلك انحرافًا عن عمل السلطة الطبيعي في مجتمع ما.

وفي المقابل، هناك أشخاص منتمون للسلطة لا يكفون عن التطلع إلى المدح والتقدير لإشباع نرجسية مرَضية هم أيضًا يعانون منها دون إدراكهم لهذه المشكلة النفسية، فلن يتوقفوا عن طلب مزيد من الإعجاب والافتتان فيما تقول وتعمل حتى تصبح هذه السلطة منفصلة عن الواقع تمامًا، إذ ترى نفسها كليّة القدرة ومقدسة، و”تعيش سوريا حالة مثالية لإنتاج آلهة بين البشر”، وفق ما يراه موشلي.

ومنذ وصول حزب “البعث” إلى السلطة في سوريا، ركّز الأسد الأب طاقته كلها على أن يكون مركز السلطة، وحفر داخل أدمغة الأفراد في المجتمع السوري، بأن مصير سوريا من مصير النظام نفسه، حتى ارتبط اسم الأسد باسم الدولة لغويًا وواقعيًا، لتكون “سوريا الأسد”.

وفي عهد الأسد الأب، كانت تخرج المسيرات المؤيدة وتهتف الأصوات خلالها “يا الله حلك حلك، تحط حافظ محلك”، وحتى عند وفاته، هتفت الأصوات في جنازته “يا الله اتهنى اتهنى، حافظ عندك مو عنا”، باعتباره “الخالد خلود الحياة على وجه البسيطة”.

وتعتبر عبادة الشخصية هي البديل الضروري لكل سلطة فقدت الشرعية، ضمن بيئة اجتماعية مضطهدة ومقهورة ومضطربة في نفس الوقت، وفق موشلي، الذي يرى أن التخلص من هذه الحالة المرَضية هو مسؤولية المجتمع أولًا في وعيه وإدراكه لهذه المشكلة واختيار نظام ديمقراطي، فجميع الأنظمة غير الديمقراطية تتجه نحو الاستبداد دون استثناء تحت حجج مختلفة.

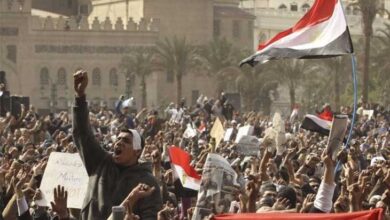

ومع بداية الثورة في سوريا عام 2011، تحطمت التماثيل التي مجدت الأسد الأب والابن، لتعود سيادة المجتمع على الرموز السياسية التي طغت هيمنتها في ماضي المجتمع، ليحاول الذين عارضوا النظام السوري تبنّي صورة جديدة ترسم واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي كما يعتقدون أنه مناسب لهم، فبدأ جزء من المجتمع الإحساس بنفسه، وتحرره من ماضٍ محمل برموز الإكراه والخوف.

ولكن ما زالت السلطة في سوريا تصر على إعادة تكريس هيمنة شخصياتها وغرس قدسيتهم في المجتمع، لتمتد هذه الفكرة إلى أجيال سورية جديدة، فبعد استرجاع قوات النظام السوري بعض المدن المدمرة التي كانت تسيطر عليها المعارضة، كان التمثال أول ما حرصت على إعادة إعماره، ليكون وحيدًا وسط دمار البيوت وانعدام الحركة السكانية في المدن.

عنب بلدي

———————–

في التداول السوري، والعربي بعامة، يبدو العنف دالّاً عائماً، أعمى سياسياً وتاريخياً وأخلاقياً، يزيده اعتياش وسائل الإعلام عليه وتكرار تداوله عائمية وعمى، فيُغرِق في الظلام تمايزات أساسية، يتعذّرُ التقدم في فهم ما يجري دونها. ورغم أننا عشنا في سورية أوضاعاً موسومة بمستويات متفاوتة الشدة من العنف السائل لعقود طويلة، لا يبدو أننا، الكتّاب والصحفيون والأكاديميون السوريون، فكرنا في هذ العنف أو عملنا على النظر فيه والتمييز بين وجوهه. والأرجح أن هذا أحد أوجه قلّة تفكيرنا في السياسة نفسها، رغم قوة حضور السياسة وما يتصل بها في تفكيرنا، ورغم ميلنا إلى تصور العلاقة بين السياسة والعنف كعلاقة استبعاد متبادل.

في محاولة للعقلنة، وبالاستناد إلى الصراع السوري في العام العاشر، يميز هذا التناول الأولي بين ثلاثة أشكال رئيسية من العنف السائل: الحرب، التعذيب، والإرهاب. هذه العناوين أسماء لعائلات إن جاز التعبير، يندرج ضمن كل منها أفراد عديدون. والتمييز بينها يستند هنا إلى معيار بسيط: تفاوت القوة بين أطراف علاقة العنف. فنتكلم على حرب حين يكون الطرفان متقاربان في القوة أو حين يكونان متماثلان نوعياً: دولة ضد دولة أو منظمة ضد منظمة أو عصابة ضد عصابة؛ ونتكلم على تعذيب حين يكون أحد الطرفين قوياً مسلحاً والآخر أعزل أو شبه أعزل؛ فيما يجري الكلام على الإرهاب لوصف عنف الضعفاء المتشبِّه بالأقوياء. وبينما يتطلع هذا التحليل التخطيطي إلى أن يحوز صلاحية أعم، إلا أنه في إحالاته الضمنية وفي أمثلته الصريحة يؤشر على تاريخ سورية خلال نصف قرن من الحكم الأسدي، وبخاصة عُشرية ما بعد الثورة السورية.

ولا يقع ضمن هذا التناول العنف الهيكلي، أي الأشكال المختلفة من التمييز والقهر، التي يشغل فقراء الأرياف والأحياء الطرفية المواقع الأشد غُرماً فيها، ولا ما يطال النساء من غرم مضاعف بفعل البنى البطريركية الذكورية السائدة في البيئات الأشد فقراً وتعرضاً للتمييز.

الحرب والحرب الأهلية

يجري الكلام كثيراً على الحرب أو الحرب الأهلية في سورية، وهذا بخاصة في تداول مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الغربية، المعولمة أكثر من غيرها. ويثير تعبير الحرب الأهلية السورية غيظاً واسعاً، يشكل نقطة تقاطع نادرة بين النظام وطيف عريض من المعارضين. يعترض النظام لأنه يواجه مؤامرة كونية بأدوات محلية، أو لأنه في الواقع يحارب الإرهاب الذي قال بشار الأسد في حديث مع مشايخه في نيسان 2014 إن له حاضنة اجتماعية بالملايين1. فإذا كان خصوم النظام إرهابيين فإنهم مباحون للقتل برخصة دولية، في حرب لا تنتهي؛ وإلا فَهُم عملاء لقوى أجنبية، وليسوا من القوم السوري. ويعترض معارضون على عبارة الحرب الأهلية لأنه ليس هناك ما هو «أهلي» في الحرب، ولأن الدولة المتحكمة بالموارد الوطنية والمحتكرة للسلاح ووسائل العنف الأخرى كانت قد فرضت حالة استثناء مديدة بذريعة مواجهة العدو القومي، إسرائيل، وهي اليوم تستخدم الموارد والسلاح والقوانين ضد المحكومين الذين جرى تقييدهم سياسياً طوال عقود بفعل حالة الاستثناء ذاتها. إنها إذن حرب الدولة ضد السكان الثائرين عليها، وهم بالملايين. لكن صراعاً مسلحاً تكون الدولة أحد طرفيه يقع في الواقع ضمن نطاق مفهوم «النزاع المسلح غير الدولي» أو «النزاع المسلح الداخلي»، الذي هو الصيغة القانونية لـ civil war (وقد استقرت ترجمة التعبير إلى العربية بعبارة الحرب الأهلية) بحسب مواثيق جنيف الخاصة بقوانين الحرب2، كما بحسب أمثلة الحرب الأهلية المعروفة تاريخياً، ومنها مثلاً الحرب الأهلية الأميركية، والحرب الأهلية في فرنسا التي درسها كارل ماركس، والحرب الأهلية الروسية التي هي نفسها الثورة الروسية. مبعث الإشكال هو أداء عبارة «سيفيل وور» بالحرب الأهلية في العربية، لأن التعبير العربي يشجع على التفكير في الصراع كحرب بين مجموعات أهلية، وعلى نحو يستبعد الدولة.

والتناقض الذي يقع فيه التفكير بالصراع السوري خلال العقد الموشك على الانقضاء كحرب أهلية يتمثل في أنه إن كان لحرب تكون الدولة أحد طرفيها، وتستخدم فيها الجيش والطيران وأسلحة الدمار الشامل والموارد العامة، أن تُسمَّى حرباً أهلية، وما دام معلوماً أن هذه الدولة ذاتها كانت من قبل، وطوال عقود، تعتقل وتعذب وتحبس، وترتكب المجازر، وتحكم بحالة استثناء دائمة توسَّلَتها لتحطيم أي منظمات اجتماعية وسياسية مستقلة، فإننا في حرب أهلية قبل أن تُستخدَم تلك الأسلحة. وهو ما يدفع إلى القول بأن حرب اليوم هي استمرار لتعذيب الأمس وسجونه ومجازره، والعكس، وأن تعذيب الأمس وسجونه هي حرب أهلية، أدنى تفجراً من حربنا هذه، يخوضها المسيطرون على الدولة من أجل دوام سيطرتهم. غاية ما قد يُستدرك على ذلك هو وجوب إظهار تفاوت الشدة بين أطوار هذه الحرب الأهلية. التفكير في الاستمرار بين التعذيب (ومعه السجن والقتل والمجازر) والحرب أساسي في هذا التناول على كل حال، وتُبنى عليه أشياء مهمة، سيجري بسطها أدناه.

على أن مفهوم الحرب الأهلية يحوز دلالة مطابقة إن فكرنا بالصفة الأهلية للدولة في بلدان مثل سورية والعراق ولبنان، وإن على أوجه مختلفة. في الحرب الأهلية اللبنانية ازدادت الدولة الضعيفة- بفعل تقاسمها الأهلي- ضعفاً خلال الحرب التي كانت بالفعل أقرب ما يكون إلى صراع بين مجموعات أهلية، إن لم تكن متقاربة القوة، فليس بينها ما يحوز فارق قوة نوعي عن غيره. في العراق حل محل حكم صدام القائم على التمييز الطائفي والجهوي حكم طائفي مجاهر بفجور وتابع لإيران، وأعطى لعنفه صفة أهلية بارزة. وفي سورية انطلقت في عقود حكم حافظ الأسد عملية أهلنة الدولة، أي تحكم طرف أهلي بمفاصل الدولة الأساسية، الحربية والقمعية، والمسلحة عموماً، وهذا في واقع الأمر هو جوهر أزمة الوطنية السورية. تعبير الحرب الأهلية في هذه الحالة يجب أن يرتكز على توضيح أن عملية أهلنة الدولة تتضمن الحرب الأهلية وتقتضيها سلفاً، وأن هذه الأخيرة استمرارٌ لها. حربنا الأهلية السورية وفقاً لهذا المنظور نتاج عملية تحويل الدولة العامة إلى ملك أُسري خاص، مستند بصورة تمييزية على الأهل العلوي عبر عقود من الزمن. تماسك الدولة ووحدتها مصونان هنا بقوة العصب الأهلي، وبالمثل تحمي الدولة وحدة العصب الأهلي عبر قمع من قد يمثل خطراً انشقاقياً مثلما عبر الاستيعاب وتأليف القلوب، ومثلما عبر التخويف من الغير المعرَّض للتمييز. التمييز الطائفي بحد ذاته يفرز الخوف من انقلاب الموازين، ويوجه نحو تركز السياسة حول سبل استقرار التمييز واستمراره. ثم إن الدولة الأهلية مثلما عرفناها في سورية خلال نصف قرن لا تحتكر العنف وحده، ولكن كذلك التنظيم والسياسة، على نحو يحول دون ظهور انتظامات مدنية مستقلة، كان من شأن ظهورها أن يسهم في تولُّد ونمو «نحنـ»يات اجتماعية جديدة مفتوحة نحو المستقبل. وفي ذلك ما يُبقي أبواب الماضي وحدها مفتوحة، ومعها الانتظامات القائمة على القرابة وما في حكمها من تشكلات أهلية.

والواقع أنه واكب الميل الصاعد نحو الأهلنة، ظهور الدولة الأهلية والمجتمع الأهلي، وصعود السياسة الأهلية والثقافة الأهلية، أعني جنوح السياسة القليلة المتاحة لأنه تجد حواملها في الجماعات الأهلية، وتحول الثقافة إلى تعبيرات مواربة قليلاً أو كثيراً عن الولاءات والاستقطابات الأهلية. وفي كل حال نحن حيال أهليِ مُنشَّط، وليس جماعات محلية منعزلة عن بعضها، متجاورة أو «متساكنة» مثلما رآها يوماً ياسين الحافظ عام 19753، وهو يرصد ضعف الاندماج الوطني في بلداننا. الأهلي المُنشَّط نِتاج عملية أهلنة دؤوبة، تؤهلن السياسي بقدر ما هي تسيّس الأهلي، تؤهلن الثقافة بقدر ما هي تثقفن الأهلي، وفي إطار صراعي دوماً. الحرب الأهلية بهذا المعني هي الذروة العنيفة لعمليات أهلنة مستمرة طوال عقود.

تناول ديناميكيات الأهلَنة غائب عن الكتابات الغربية التي تتكلم على حرب أهلية، بما فيها تلك التي كُتبت بعد الثورة السورية4. الميل العام هنا هو افتراض أن الجماعات الأهلية هي فاعلون سياسيون موحدون دوماً وفي كل حال، وإنها على استعداد دائم ومتساوٍ عبر الزمن للانقضاض على أعناق بعضها5. وما يغيب بوجه خاص هو الحلقة الشريرة التي أُغلِقَت على السوريين، فالأهلنة ترجح الأشكال الأهلية من الصراع إن لم تُحتِّمها، وتحكم على تجنب الحرب الأهلية بالتعذر إن لم يقترن بنزع أهلنة الدولة على ما يظهر تاريخ «سورية الأسد» من حربين خلال جيلين. أهلنة الدولة والمجتمع هي «البنية التحتية» للحرب الأهلية، فلا مجال لتجنب هذه دون تجاوز تلك. أو بمحاكاة خلاصة كلاوسفيتز الشهيرة: الحرب الأهلية في سورية هي استمرار للدولة الأهلية بوسائل أخرى، أشد عنفاً وأكثر ظهوراً.6 وحين يرى نيقولاوس فاندام أن الحرب الأهلية في سورية محتومة، فإنه قلّما يكون واضحاً في أن هذه الحتمية مصنوعة من خيارات سياسية، وليس قدراً مكتوباً في «الطوائف» التي منذ أن رآها في سبعينات القرن الماضي لم يعد يرى غيرها، وكان ولا يزال يعتبرها وحدات سياسية في كل حال.7 فاندام لا يرى بوجه خاص عملية تحطيم التنظيمات الاجتماعية والسياسية المستقلة، وتبدو له الأهلنة من طبائع الاجتماع السياسي الدائمة في بلداننا، وليست نهجاً سياسياً له أبطاله ولم يكن حتمياً. يمكن وصف منظوره بأنه طبائعي، وليس علائقي، يرى الطائفية من طبائع مجتمعاتنا المتأصلة، وليست علاقة سياسة واجتماعية يتعين النظر في عمليات تكونها وترسخها.

وما يمكن الخلوص إليه من ذلك هو أننا لا نستطيع أن نتكلم باتساق على «حرب أهلية» دون أن نتكلم على عمليات الأهلنة، أي عملياً على بنية وتاريخ الحكم الأسدي خلال نصف قرن، وعلى حتميات أهلية مصنوعة سياسياً. وبالعكس، يثير إنكار عمليات الأهلنة التشكك في صلاحية تصور الحرب الأهلية لوصف ما جرى بعد الثورة.

*****

على أنه يمكن المجادلة بالفعل في أهلية الحرب السورية خلال عقد من السنين من حيث أنها ليست حرباً خلال معظم السنوات المنقضية، وليس من حيث أنها ليست أهلية. يضمر مفهوم الحرب أننا حيال طرفين متكافئين تقريباً في القوى، وأن نتيجتها ليست محسومة مسبقاً بفعل لاتكافؤ هائل في القوى. ليس هناك وجاهة للكلام على حرب بين إسرائيل وغزة أو بينها وبين حماس، أو حتى على حرب أميركية عراقية عام 2003، أو أميركية أفغانية في 2001 (رغم أن الأخيرتين بين «دول»)، أو روسية أوكرانية في 2014، وهذا رغم العادات الكلامية الخاملة التي تعم بفعل لهاث وسائل الإعلام وراء المثير واليومي، وانخداعاً بالمفهوم الصوري للدولة السيدة الذي تشكل الأمم المتحدة ومنظماتها نِقابَهُ المؤسَّسي. المُدرَك الأصوب في هذا الحالات وخلال معظم السنوات العشرة الماضية في سورية لوصف ما يجري هو التعذيب، العنف الذي يوقعه طرف قوي مسلح على طرف أعزل أو أضعف منه بكثير. والقضية التي يدافع عنها هذا التناول هي فكرة الحرب التعذيبية التي يُخفي ظاهر الحرب فيها واقع التعذيب.

لكن كي لا نبقى على مستوى التعريفات، يلزم إلقاء نظرات سريعة على المسار السوري في سنوات ما بعد الثورة، وما يقوله لنا هذا المسار عن بنية الحكم الأسدي.

منذ وقت مبكر تكلم بشار الأسد على معركة: قال بعد نحو أسبوعين من بداية الثورة «إذا فرضت المعركة علينا اليوم فأهلاً وسهلاً بها». وهو يضمر منذ هذا الوقت المبكر تشخيصاً للاحتجاجات السورية يدرجها في مؤامرة وفتنة على ما كرَّرَ قوله في ذلك الخطاب نفسه، بما يسوغ الحرب ضدها. وعلى الفور تقريباً ظهر أن هذه المؤامرة «كونية»، التشخيص الذي يؤسس لرفض أي مخرج سياسي، واعتماد الحرب المطلقة منهجاً في مواجهة ما كانت وقتها احتجاجات محدودة الزخم. كانت الاحتجاجات سلمية كلياً في ذلك الوقت ولأشهر بعد خطاب بشار الأول، على ما شهد فاروق الشرع بالذات في مقابلة في جريدة الأخبار الموالية للحكم الأسدي في الشهر الأخير من 2012 (المقابلة لم تعد موجودة في أرشيف الجريدة على النت). ونتذكر أنه في ذلك الوقت المبكر، أقل من أسبوع واحد على بداية الثورة، كان سقط شهداء في درعا أثناء فض اعتصام الجامع العمري الشهير. قُتلوا من قبل تشكيلات النظام المسلحة، الحرس الجمهوري تحديداً (وليس على يد الشرطة مثلاً)، ما يشير إلى عزم حربي باكر جداً. وبعدها في نيسان في درعا سقط الطفلان حمزة الخطيب وثامر الشرعي وغيرهما، وهم يتظاهرون سلمياً ضد الحصار المفروض على درعا. وأُطلقت عبر وسائل الإعلام العامة حملة تخوين وتشهير ضد فنانين وفنانات وقعوا على بيان يدعو إلى تأمين حليب للأطفال في درعا المحاصرة، وهذا في أوائل أيار 2011، بعد شهر ونصف من بدء الثورة.

القصد أن لدينا كمعطى أول استعداد عنفي مُورِسَ فعلاً وفوراً ضد محتجين سلميين، كانوا يشهرون سلميتهم ويرفعونها كشعار: سلمية! سلمية! بعد شهور أخذت الثورة تتسلح، ومعظم تسلحها الباكر كان مما جرى الحصول عليه بطرق متنوعة من النظام بالذات. هل يحتمل أن بعض السلاح تُرك عمداً كي يرفعه محتجون غاضبون في وجه النظام، فيعطون وجاهة لادعاء النظام بالحرب ضده؟ هذا غير مُستبعَد، ولكنه إن صح يصدر عن يقين بفارق القوة الهائل الذي يتيح للنظام رداً ساحقاً على أي مقاومة. نية السحق مبطنة في تكوين الدولة الأسدية التي اعتادت قمعاً بلا مقاومة، أي تعذيباً. التصعيد المتتابع من طرف النظام، وصولاً إلى استخدام صواريخ سكود والطيران والبراميل المتفجرة ثم السلاح الكيماوي، فضلاً عن التجويع والحصار، وفضلاً عن التعذيب والقتل في المقرات الأمنية، هذا التصعيد يمكن فهمه كمحافظة على البنية التعذيبية لحروب الأسدية، أعني على تفاوت فادح في موازين القوى يلغي عملياً صلاحية مفهوم الحرب لوصف ما يجري. أي أن هناك استمرارية أخرى بين مواجهة النظام للثورة في المرحلة السلمية وبين مواجهته لها فيما بعد، تضاف إلى الاستمرارية الأهلية بين الدولة والحرب، وتتمثل هذه المرة في البنية التعذيبية.

نعلم مع ذلك أن تشكيلات مقاتلة ضد النظام استطاعت انتزاع مواقع كثيرة من سيطرة النظام، بخاصة في صيف 2012 وخريفه، ووصلت في وقت من الأوقات إلى ثلثي مساحة البلد. ولعل ذلك يعود إلى ثلاثة عوامل أساسية. أولها أن الطور الأبكر من تعسكر الثورة كان شعبياً وتطوعياً وواسع القاعدة، تحفزه قضية عادلة، ضد قوة صارت توصف بأنها محتلة، واختُبِر طردها كتخلص من احتلال، وهي بالذات تصرفت كقوات محتلة تهرب من بيئات غريبة عليها. كان معظم حملة السلاح في تلك الفترة عسكريون منشقون عن النظام، انشق أكثرهم لأنهم رفضوا إطلاق النار على المحتجين المدنيين، ونالوا دعم السكان المحليين. وثاني العوامل هو البنية المهلهلة والفاسدة بقدر لا يُصدَّق لقوات النظام، وعجزها عن خوض حرب ناجحة ضد أي عدو ليس أضعف منها بكثير، أي حرب التعذيب. سجل حروب النظام منذ عام 1973 هو سجل حروب تعذيبية، ضد سوريين ولبنانيين وفلسطينيين حصراً. ويتمثل العامل الثالث، في 2015 تحديداً، توريد أسلحة لتشكيلات مقاتلة معارضة من قوى إقليمية على نحو عدّل من اختلال ميزان القوى بقدر ما لمصلحة المقاتلين (وإن يكن من وجه ثان فرقهم واستتبعهم، وقوض الجذع الوطني الشعبي للعمل المسلح). فإذا كان لا بد من استخدام مدرك الحرب الأهلية السورية، ففترة الصلاحية الأعظم لهذا المدرك هي بين خريف 2011 ووقت ما من النصف الثاني من عام 2012، أو بقدر من التساهل حتى احتلال حزب الله اللبناني-الإيراني بلدة القصير في ربيع 2013. أقول: بقدر من التساهل لأن المشاركة الإيرانية الحزباللهية بدأت قبل ذلك، وإن لم تأخذ شكلاً علنياً حتى معركة احتلال القْصير، ثم لأن تسرب الجهاديين السنيين الجوالين بدأ بدوره أبكر من ذلك، وأخذ يصير ظاهرة في منتصف 2012.

بعد ذلك لم يعد مُدرَك الحرب الأهلية السورية صالحاً لا لأنها ليست أهلية، ولا حتى لأنها تعذيب وليست حرباً، ولكن لأنها لم تعد سورية، وذلك بفعل انهيار متسارع للإطار الوطني للصراع بدءاً من تموز 2012. علينا أن نتذكر هنا أنه حتى في عز الزخم التحريري كان النظام وحده يحتكر سلاح الطيران والصواريخ بعيدة المدى وأسلحة الدمار الشامل، وأنه كان يستخدمها بالفعل. أي أن موازين القوى بقيت مختلة جداً، لكنه كان يخسر لأنه كان لدى الثائرين، قبل تمام انهيار الإطار الوطني للصراع في ربيع 2013، قضية عادلة واستعداد كبير للتضحية خلافاً له.

وعموماً كلما اعتدل ميزان القوى حاز الكلام على حرب وجاهة أكبر. وكلما أمعن في الاختلال، وهذا هو الحال في شهور الثورة الأولى، ثم منذ اكتمال انهيار الإطار الوطني في ربيع 2013، قلّت وجاهة مُدرَك الحرب وأمكن الكلام بشرعية أكبر على تعذيب. هذا صار واضحاً أكثر بعد المذبحة الكيماوية في آب 2013، حيث حظي النظام بتغطية أمر واقع دولية للاستمرار في حربه، ولم يعد يخشى شيئاً من جهة الدول التي كانت (وظلت) تستنكر وحشيته. التدخل الروسي في أيلول 2015 أعاد البنية التعذيبية واللاحربية لمواجهة النظام لخصومه بعد تآكل قواه مجدداً في 2015 بفعل ما حظيت به تشكيلات مقاتلة إسلامية من دعم في ذلك الحين.

صورة نشرتها وكالة سانا الرسمية مُرافقة لخبر من عام 2015 عن قتل سلاح الجو السوري «عشرات الإرهابيين» في مناطق متعددة.

وما يمكن الخلوص إليه هو أن التعذيب هو نمط الحكم الذي تمارسه الدولة الأسدية في تعاملها مع محكوميها، وأنها تعمل على استقرار هذا النمط وتثبيته حين يختل، بما في ذلك باستخدام سلاح الطيران والأسلحة الكيماوية، وبما في ذلك بدعوة أجانب أقوياء لحماية النمط وضمان إعادة إنتاجه. هذه البنية التعذيبية مستمرة بأشكال مختلفة، وهي لا ترتد إلى مجرد التعذيب الذي كان يمارس بإيقاع محموم وبإنتاجية عالية من الجثث في المقرات الأمنية والمشافي العسكرية.

وإذ يُقرِّبُ هذا التحليل حرب النظام من التعذيب، بل وحروبه كلها في الواقع منذ التدخل في لبنان عام 1976، فإنه يقرب حربه ضد الثورة وبيئاتها من الإبادة كذلك، أو الجينوسايد. فبحسب ميثاق 1948 للأمم المتحدة حول «منع ومعاقبة جريمة الجينوسايد»، يفترض المفهوم تعرض جماعة «أهلية»، عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية، لتدمير جزئي أو كلي، مع افتراض ضمني بأننا لسنا حيال حرب بين طرفين، وأن الجماعة المستهدفة لا تقاوم بالسلاح، أي أنها «ضحية بريئة». النموذج الثاوي خلف هذا التصور هو الهولوكوست، إبادة اليهود الأوربيين على يد النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. فإذا أخذنا بالاعتبار البنية التعذيبية للنظام، وتعزز هذه البنية بعد الثورة، وإذا أخذنا بالاعتبار كذلك أن المناطق المدنية استهدفت طوال الوقت دون تمييز، وأن المشافي والأفران والأسواق تعرضت نسقياً للقصف بغية منع نشوء أوضاع تعاش فيها، وأن معظم الضحايا هم في الواقع مدنيون، وإذا كنا في المحصلة حيال حرب تعذيبية وليس حرب أهلية، فإن مفهوم الإبادة يحوز وجاهة أكبر.

يلزم التنويه في ختام هذه الفقرة إلى ثلاثة أشياء.

الأول أن استمرار البنية التعذيبية لم يكن سهلاً ولا مضموناً، وأنه كاد في الواقع أن ينقطع غير مرة، قرب نهاية 2012 وقبل التدخل الروسي في 2015، لكن غريزة البنية متجهة إلى الاستمرار. الأبد هو بالضبط استمرار دولة تقوم بُنيتها على التعذيب والحرب التعذيبية.

الشيء الثاني هو ضرورة نقد مفهومات مثل الـ«سيفيل وور» و«الجينوسايد» (والدولة كاحتكار للعنف، والسيادة) على ضوء الخبرة المتحصلة لنا في السنوات والعقود الأخيرة. تحمل هذه المفاهيم ذاكرة ومخيلة مستمدة من التاريخ السياسي الأوربي والغربي، وهي إن كانت تضيء شيئاً من وقائعنا ففي الغالب تعتم شيئاً آخر، وإن كان بعضها يندرج في تصور «تقدمي» للتاريخ هناك فهنا ربما تندرج في مسارات تدميرية.8 المسلك المُجدي في هذا الشأن هو التحاور معها ومجادلتها.

الشيء الثالث هو أن تَصوُّرَ الحرب الأهلية السورية يحجب أكثر من نزاع يستحق وصف الحرب الأهلية بدقة، حرباً ضمن الأهل أو الأهالي وبينهم. منها حروب المجموعات السلفية المتعددة ضمن الثورة السورية. مثلاً حرب جيش الإسلام ضد جيش الأمة، ثم ضد فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، وحروب جبهة النصرة ضد أحرار الشام. القوى السلفية المسلحة عموماً قوى حرب أهلية مستمرة في الثورة، تتطلع إلى إقامة نظام تمييزي مثل الحكم الأسدي. أما بخصوص داعش فتصور الحرب الأهلية أقل ملاءمة بفعل تكوينها البشري المعولم.

الحرب

أياً يكن القول في «الحرب الأهلية في سورية»، ثمة «عنف» يحدث في سورية، يُحال إليه غالباً باختصار بكلمة «الحرب». المقصود صراعات مسلحة متنوعة تعيدها معظم وسائل الإعلام ومراكز البحوث الغربية، وفق تقاليد الكسل المعشش فيها، المحمي بمزيج من التعصب والجهل، إلى آذار 2011، في عبارات من نوع منذ بدأت الحرب أو الحرب الأهلية في سورية في آذار 2011…، عبارات تغرس في ذهن القارئ نظرية تفيد بأن ما يجري خلال نحو عقد من السنين هو استمرارية عضوية لا تَقَطُّعَ فيها، تَفتُّحٌ لبذرة بدأ إنتاشها في درعا في ربيع ذلك العام. وعلى هذا النحو يقع عبء إثبات عدم المسؤولية عن الأوضاع الراهنة على الثائرين على السلطنة الأسدية. يقترن هنا افتراض لزمنية متجانسة، لا انقطاعات مهمة فيها ولا صدوع كبرى، بافتراض طبائع وماهيات خاصة تميز مجتمعاتنا، تتصل بالدين أو ببنية فسيفسائية لا تاريخية أو بذهنية لا تتغير. كتاب فاندام الذي تَقدَّمت الإشارة إليه مثالٌ على زمنية متجانسة قائمة على بنى لا تاريخية للمجتمع السوري.9

في الواقع، هناك انقطاعات ومراحل وحروب متعددة، وليس بحال «الحرب». هناك الحرب التعذيبية للنظام، والأرجح أنها صارت بقيادة إيرانية مباشرة منذ منتصف 2012 على الأقل. ويمكن التفكير في عامي 2013 و2014 كعامين من الصراع السني الشيعي، صعدت خلالهما التشكيلات السلفية والسلفية الجهادية بدعم خليجي، واستقدمت ميليشيات شيعية بإدارة إيرانية من أفغانستان والعراق ولبنان، تتبعهما «الحرب ضد الإرهاب»: حرب أميركا ووكيلها حزب العمل الكردستاني ضد داعش، وهي من نمط الحرب التعذيبية مثلما كانت «الحرب ضد الإرهاب» دوماً، بما فيها حرب تركيا ضد الحزب المذكور؛ ثم حرب روسيا ضد كل معارضي النظام، وهو بدورها حرب تعذيبية؛ ثم حرب تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، وهي الثالثة حرب تعذيبية. وتتراكب فوق هذه الحروب حرب إسرائيل ضد ما تُقدِّرُ أنها أشكال خطرة من الوجود الإيراني على أمنها. وهي حتى اليوم بصفر خسائر من جهة إسرائيل، ما يدرجها ضمن منطق الحرب التعذيبية، وإن لم تكن تعذيباً للنظام الإيراني ذاته، الذي تجنبت إسرائيل وراعيها الأميركي مواجهته في البر الإيراني إلى اليوم.

وبقدر ما صنعت كل من هذه الحروب سورييها الخاصين، وكلاء يحاربون في خدمة أطراف لا تتحارب فيما بينها ضد وكلاء آخرين، فإنها تستحق أن تسمى حروباً بالوكالة. تشترك حروب الوكالة هذه في دفع تمزق المجتمع السوري إلى مستويات غير مسبوقة، على نحو يستأنف الحكم السلطاني المحدث للأسديين على نطاق مُعمَّم، وقد يؤدي إلى تمزق طويل الأمد أو نهائي لسورية. الأميركيون ليسوا بعيدين عن فرص تقسيم أمر واقع لمصلحة وكيلهم فيما يخص منطقة الجزيرة.

هذه حروب وليست حرباً، أو «الحرب»، ولا من باب أولى «حرب أهلية في سورية». حروب إيرانية وأميركية وروسية وتركية وإسرائيلية في سورية، دون أن يكون أي من هذه الحروب موجهاً ضد الحكم الأسدي المستمر في حربه ضد محكوميه بصور مختلفة. تمييز هذه الحروب وفرز رهاناتها المختلفة هو ما يضيع في الكلام على «الحرب».

الوضع فريدٌ حقاً، ونحن لا نعرف أمثلة كثيرة لخمسة دول والعديد من منظمات ما دون الدولة في بلد واحد. لعله ينبغي أن نتكلم على ستة دول، منها الأسدية، التي إن جُودِلَ في صحة ما وصفها بها سوريون كثيرين من أنها قوة احتلال، فإنه لا جدال في أن وحشية معاملتها لسورية الثائرة تفوق بأشواط ما عرفته سورية أيام الاحتلالين العثماني ثم الفرنسي، وكذلك الإسرائيلي في الجولان المحتل. على أن الدولة الأسدية يمكن أن توصَفَ بأنها هي بالذات من منظمات ما دون الدولة، ليس فقط منذ آلت السيادة في البلد للإيرانيين والروس، ولكن منذ إطلاق عملية الأهلنة في سبعينات القرن العشرين. ولعلها لذلك بالذات لطالما شعرت بأنها في بيتها برفقة منظمات ما دون الدولة، اللبنانية والعراقية والتركية وغيرها.

في كل حال لا تستسلم فرادة الوضع للمعرفة بكلام عائم على الحرب. هذا استسلام للّامعرفة بالأحرى.

التعذيب 1

نقترب من تعذيب كلما كان توازن القوى بين طرفي علاقة عنف مختلاً بشدة لمصلحة أحدهما. في الحالة القصوى يكون أحد الطرفين كثرة مسلحة والآخر فرداً أعزل. هذا هو عموماً نسق التعذيب الجاري في سورية الأسد، قطعته محاولات لكسر احتكار السلاح والتنظيم آلت في النهايات إلى الفشل. بعض الفشل يعود إلى إنتاج بنية الحرب التعذيبية على نطاق محلي من قبل من يواجهون حرباً تعذيبية من طرف النظام. المثال المخبري هو جيش الإسلام في دوما حتى إعادة احتلالها من قبل النظام والروس في ربيع 2018، وكان قوة اعتقال وتعذيب وتغييب مثل النظام تماماً. لكن في الأساس نالت البنية التعذيبية حماية قوية إيرانية ثم روسية، أعادت ترسيخها في المرتين التي بدت فيهما على وشك السقوط. البنية تتجه إلى إدامة نفسها في مواجهة أي خصوم، وتعتمد التعذيب منهجاً أساسياً لتكثير نفسها وتقليل غيرها. تساعد الإيديولوجيا في هذا الشأن عبر إظهار أي خصوم كمتآمرين أو أعداء للوطن، أي كقلة غير ذات شأن ولا بأس باستئصالها، في مواجهة الأكثرية المكونة من «المواطنين الشرفاء». أو أكثر بعد الثورة كإرهابيين، ما يدرج صراع النظام ضد الثورة في القصة الدولية الأساسية المعتمدة اليوم.

عرف البلد أشكال العنف الأخرى، الحرب، في عام 1973 ضد إسرائيل، وقد خسرنا عسكرياً بقدر ما عزز الأميركيون قدرات إسرائيل العسكرية أثناء أسابيع الحرب إلى درجة أنها اقتربت من التعذيب. التعذيب هو الباراديغم الذي تحرص إسرائيل على أن يضبط علاقتها بالفلسطينيين والمحيط العربي القريب. وحين يجري الكلام حتى من قبل أوساط أميركية على رد إسرائيلي «غير متناسب»، فهذا يحيل إلى نظرية الحرب العادلة التي تقتضي التناسب بين الفعل والرد عليه، لكنه يحجب في الواقع أن الأمر لا يتعلق حتى بحرب غير عادلة، بل بتعذيب، بلا تكافؤ جذري في موازين القوى مكفول أميركياً. تخفي مفاهيم الدولة والسيادة فوارق كبيرة بين الدول ترتفع إلى ما يداني الفارق بين دول ومنظمات سيئة التسليح مثلما كانت حال منظمة التحرير الفلسطينية وقتها. لقد كان في حرب 1982 من الحرب القليل ومن التعذيب الكثير.10

عرفت سورية كذلك الإرهاب الذي هو شكل منحط من عنف الضعفاء، على ما سيجري التفصيل لاحقاً. لكن سورية خبرت التعذيب طوال الوقت، حين لم يكن ثمة حرب ضد عدو ولا «حرب ضد الإرهاب». سجن تدمر في عقدي الثمانينات والتسعينات هو في واقع الأمر معسكر تعذيب، يجري دون انقطاع ضد المعتقلين الإسلاميين واللبنانيين وغيرهم، وضد من يريد النظام تأديبهم من يساريين. وفي هذا الاستمرار ما يقول إن التعذيب بنيوي في «سورية الأسد»، أو أنه نسق ثابت وغريزة مستقرة. سورية عرفت تعذيباً شديد القسوة في فترة الوحدة مع مصر 1958-1961، وكانت الشرطة سيئة المعاملة عموماً، بخاصة في الأرياف، لكن التعذيب تشكل في بنية ونظام حكم في الحقبة الأسدية بفعل دوامها المديد، الذي يعادل كامل نصف تاريخ البلد، وارتكازها الأمني المبكر. وموطن التعذيب الأساس في الواقع هو المقرات الأمنية، حيث يكون التعذيب بمثابة طقس تنسيب (initiation) لأي معتقل. النتاج الأساسي لهذه المقرات هو الخوف، إنتاج الفرد الخائف. والوظيفة الأساسية لها هي الترويع العام، صنع الخوف وتوزيعه وتعميمه.

وبينما الحرب حدث قد يقع، فإن التعذيب بنية قارّة، وواقعٌ مُمارَس طوال الوقت. وهو إن كان لا يقتصر على السياسيين، المعارضين العلمانيين أو الإسلاميين، وإن كان مستوطناً في أجهزة الشرطة التي تتعامل مع الجنايات والمخالفات غير السياسية، فإن هذا لا يقلل من صفته السياسية، ومن مساهمته في إرساء علاقة قائمة على الخوف بين السكان والدولة.

لكن من هو العدو في التعذيب؟ من الذين يجري تعذيبهم؟ الجميع في واقع الأمر، بمن في ذلك من يحدث أن «يقعوا» من القائمين على وكالات التعذيب، مثل اللواء بشير النجار، رئيس المخابرات العامة في التسعينات، أو العقيد عدنان محمود، رئيس فرع الفيحاء للأمن السياسي في التسعينات. التعذيب هو العلاقة السياسية الأساسية في «سورية الأسد» على ما حاولتُ أن أظهر في تناول سابق. وهو ما يعني أن الجلاد ذاته يمكن أن يكون مجلوداً حين قد يقتضي استمرار البنية ذلك.

المتوالية الروتينية في سورية، الاعتقال فالتعذيب فالإحالة إلى سجن أو معسكر تعذيب، تحفز على التفكير في موقع السجن السياسي من العنف. حين نتكلم على سجن سياسي في سورية نعني الاعتقال العرفي المفتوح، الذي يتواتر أن يستمر حتى بعد أن ينهي المُعتقلون أحكامهم. وهو حتى حين لا يُسبق بفترة من التحقيق والتعذيب، فإنه قطع عنيف لحياة المعتقلين وحياة أسرهم. فإذا أخذنا بالاعتبار أننا نتكلم على نظام مسيطر منذ خمسين عاماً، أي هو أقدم الأنظمة العربية بعد الملكيات (وأطول أمداً في السلطة من النظام العنصري في جنوب وأفريقيا ومن الدول التابعة لموسكو في أوربا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية)، وأن أعداداً كبيرة من المعتقلين خلال جيلين وأكثر قضوا سنوات طوالاً في السجن، وخرجوا إلى مجتمع مذعور يحكمه النظام نفسه، تبدى أن السجن بحد ذاته شكل رابع، مستقل، من العنف، وإن يكن في علاقة عضوية مع التعذيب، سواء من حيث أنه مصب نهر التعذيب، ينتهي الأمر بمعظم من تعرضوا للتعذيب إلى هذا المصب، أو لأن بعض السجون هي معسكرات تعذيب مستمر، مثل تدمر وصيدنايا.

«أدب السجون» السوري يعطي فكرة وافية عن السجن كشكل إضافي من العنف الممزِّق للحياة، حياة السجناء وحياة أسرهم، حتى وإن لم يُمارس عنف جسدي على السجناء، حتى وإن أمكن لبعضهم أن يتكيفوا إيجابياً مع هذا العنف و«يستحبسوا».

الإرهاب

الإرهاب اليوم ومنذ نحو ثلاثة عقود هو التعريف الأساسي للشر السياسي على المستوى الدولي، على نحو يجازف من يقترح تعريفه بعنف الضعفاء بأن يضع نفسه في موقع مشتبه بتواطؤه مع الشر. لكن تعريف الإرهاب بوصفه الشر السياسي الأكبر في عالم اليوم هو فعل خطابي متمركز حول الأقوياء المُعرِّفين، ويشكل الوجه الآخر لامتلاكهم للقوة ولمماهاة أنفسهم بالخير. وهو ما يعني أن الكلام على الإرهاب كشر سياسي ينبغي أن يتناول الخير السياسي في عرف مُعرِّفي الإرهاب، ويبدو أنه يتمثل اليوم في تركيب من الليبرالية الجديدة وأمننة السياسة وحكم نخب جينوقراطية، ويزكي على نحو ثابت في منطقتنا دعم الدول بوصفها ترياقاً للإرهاب الإسلامي. فإذا قبلنا أن التعصب هو مماهاة النفس بالخير، وتحكيم اعتقاد النفس الذاتي في معتقدات ومسالك الغير (مثلما يفعل الإسلاميون طوال الوقت)، كان الغرب، وقد قرر لنفسه خيرية دائمة ومنح نفسه سلطة تعريف الخير والشر عالمياً، هو مسرح التعصب الأنشط عالمياً، ومع محتوى متدهور أكثر وأكثر للخير. وفي هذا هو ما يثير المخاوف في شأن المستقبل، وما يدعو اليوم إلى مزيد من الحذر في التعامل مع العلم السياسي الذي تنتجه وتعممه أكثر المؤسسات الغربية.

أعني بالضعفاء المجموعات البشرية التي تتقاطع ثلاثة أشياء في تعريفها: تراجع تحكّمها في شروط حياتها المادية، ضعف وتراجع تمثيلها السياسي، ثم قلة احترامها والاستخفاف بها. «الشوايا»، عرب الجزيرة في سورية المثال الأبرز، وغير المدروس، لـ«الضعف». وهو منتشر بقدر لا بأس به في البيئات السنية الريفية في سورية، حيث يتضافر الحرمان من التمثيل وشبكات المحسوبية، ومع تدهور اقتصادي وتعليمي متسارع في العقد السابق للثورة، ومع شعور مترسخ بقلة الاحترام والشأن.11

ولا يعني تعريفه بعنف الضعفاء أن الإرهاب يحوز الشرعية لمجرد كونه كذلك، ليس فقط لأن الشرعية لا تُعرف بالدوافع المحتملة للعنف (بل أكثر بمن يستهدف من الأقوياء وبعائديته على الضعفاء)، ولكن بالتحديد لأن الإرهاب هو عنف الضعفاء المتشبهين بالأقوياء، يستخدمون وسائلهم ولا يبالون بما يقع من «أضرار جانبية» لعنفهم، ولا يهتمون بما ينعكس على الضعفاء من عنف الأقوياء الانتقامي، فضلاً عن إهدار مصادر قوة الضعفاء غير العنيفة، وتحديداً أشكال المقاومة الأكثر سلمية.

وبفعل التشبّه بالأقوياء، فإن الإرهاب نخبوي جوهرياً، ليس شعبياً ولا ديمقراطياً، ولا يندرج في توجه أعم يشجع بيئات الضعفاء على التنظيم الحر والدفاع عن نفسها. بالعكس، إن نظرية «إدارة التوحش» التي طورها الإرهاب السلفي موجهة أساساً ضد المجتمع، تنهكه وتروعه وتجعله طالباً للأمان بأي ثمن. هذه نقطة أولى أساسية. النقطة الأساسية الثانية هي أن تكتيكات الإرهاب، على نحو ما عرفناها في إقليمنا وما يخصنا منها في العالم منذ ثلاثة عقود، وبخاصة المفخخات والعمليات الانتحارية، تعاقب المذنبين عرضاً وتعاقب البريئين بالضرورة. تبدو العمليات الانتحارية تحديداً رفضاً للتمييز بين المذنب والبريء، حتى أن مجموعة جيش الإسلام السلفية طورت لنفسها شعاراً يتصالح مع عدم التمييز: علينا الدرز، وعلى الله الفرز! لم يعد الأمر يتعلق بوقوع مؤسف لضحايا بريئة، بل بمنهج لا مبالاة بحياة الأبرياء. تشغيل الله خادماً عند خادميه المفترضين يبدو نقطة جامعة للسلفيين الجهاديين.

يدفع هذا المنهج البريئين من عموم الناس في الغرب إلى الاحتماء بمن يفترض أنهم المذنبون من قادة سياسيين وعسكريين، فيجعل الجميع مذنبين في عين ممارسي الإرهاب. وعلى هذا النحو يصير اعتبار الجميع مذنبين، لا فرق بين مدني وعسكري، نبوءة ذاتية التحقق.

في المقام الثالث يبدو أن عنف الضعفاء يجنح إلى ترسيخ نفسه في عقيدة تعطيه الشرعية، وتعطي الدوافع لممارسيه لتجشم المخاطر. يمكن لهذه العقيدة أو تكون وطنية أو اشتراكية أو دينية، لكنها تبدو ضرورية من أجل وجود وتماسك المجموعة الممارسة للإرهاب، وإن كانت تنزع من وجه آخر إلى أن تبني سوراً بين المنظمة ومجتمع الضعفاء الذي قد تنشأ في ثناياه. أو بالأحرى تمس الحاجة إلى العقيدة المُشرِّعة بقدر ما يتعذر على أي بيئة اجتماعية حية احتضان عنيفين متشبهين بالأقوياء. ترسخ المنظمة نفسها في العقيدة كي ترهب بيئة غير مرحبة بالضبط لأن البيئة غير مرحبة. العقيدة نفسها تتغير: تتحول من عقيدة مشرعة لممارسة عنف ينبع من شيء آخر، من ما تعرض له الضعفاء من إذلال، إلى منبع ذاتي للعنف الذي يُمسي قيمة عليا. وأول الضحايا هم الضعفاء أنفسهم الذين كان ممارسو الإرهاب منهم قبل قليل. يؤسس الرسوخ في العقيدة للعدمية السياسية الواسمة للإرهاب.

بيد أن في تعريف الإرهاب بعنف الضعفاء نفي لنفي كل معقولية على العنف الإرهابي. هذا النفي الأخير سياسي، يحيل كما تقدم للتو إلى الموقع القوي المتفوق للأميركيين والقوى الغربية عموماً، في تعريف ما هو شر وخير سياسياً، وفي منح النفس موقعاً تحكيمياً يطابق العدالة بالذات. موقع تعمل على إشغاله اليوم حكومات كثيرة، في روسيا والصين والهند، وطبعا إسرائيل، والحكم الأسدي. كل عنف يواجه إسرائيل والأسدية هو عنف إرهابي، وليس هناك عنف عادل محتمل في مواجهتهما. وفي الوقت نفسه ليس هناك قبول بتفاوض حقيقي يتمخض عن حلول وسط وتسويات وتنازلات متبادلة، أي أن رفض العنف هنا جزء من رفض السياسة، وليس سعياً وراء حلول سياسية.

بالمقابل، من شأن التفكير في الإرهاب كشكل منحط من الثورة وعنفها أن يوضح الفارق بين المعقولية من حيث الأسباب واللامعقولية من حيث الممارسات والأهداف.

مورس عنف الضعفاء الإرهابي المتشبه بالأقوياء في سورية على يد إسلاميين في النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين، واستهدف محسوبين على النظام، ومن البيئة العلوية بخاصة. الصفة العلوية لمعظم الضحايا أغنت بسرعة عن أن يكونوا مسؤولين عن جرائم، وصولاً إلى مجزرة إبادية12 استهدفت طلاب ضباط علويين في مدرسة المدفعية عام 1979. هذا مسار نموذجي للعنف الإرهابي، له أسباب (بنية سياسية مغلقة وعدوانية)، لكنه إجرامي كممارسة ومفتقر إلى الوجاهة كلياً كهدف، وينذر بحروب لا تنتهي.

النتائج كانت وخيمة على الإسلاميين، وعلى السوريين وسورية. وهي عرفت ذرى متعددة أبرزها اثنتان: قتل مئات، ربما ألف من المعتقلين الإسلاميين في حزيران 1980 في سجن تدمر في مجزرة إبادية، ثم مقتل ما قد يتجاوز عشرين ألفاً في حماة في شباط 1982، في مجزرة إبادية أوسع نطاقاً بكثير. وبين الذروتين وبعدهما امتدت هضبة عالية من الاعتقال والتعذيب والإعدام غطت العقدين الأخيرين من حكم حافظ الأسد، وتجاوزت الإسلاميين لتشمل أطيافاً متنوعة من السوريين، وقضت على بقايا الاستقلال الاجتماعي الموروث في البلد.

النظام لم يستخدم لغة الإرهاب والحرب ضد الإرهاب وقتها، وكان شيوعها العالمي أقل مما ستصير في تسعينات القرن العشرين وما بعد13. لكن ما يمكن قوله عن ثنائية الإرهاب ومحاربته اليوم يمكن إسقاطه بمفعول راجع على وقائع الثمانينات والتسعينات. كان «الإرهاب» عنف ضعفاء، نخبوياً وعشوائياً وضد اجتماعي، فيما الحرب ضده تعذيبية. وربما ليس هناك مكان تظهر فيه «الحرب ضد الإرهاب» كتعذيب أكثر مما في سورية اليوم، وهذا بقدر ما يظهر التعذيب هنا كإرهاب موجه ضد المجتمع ككل. لقد جنحت هذه الحرب نحو التعذيب وأشكال متنوعة من الاستثناء في كل مكان، لكن سورية كانت جنة للتعذيب في عقدي حكم حافظ الأسد الثاني والثالث، وجنة مزدهرة له في عقد بشار الثاني.

بقدر ما يجنح الإرهاب إلى أن يرسي نفسه في عقيدة توحش لا اجتماعية، تجنح الحرب ضد الإرهاب إلى أن تكون تعذيباً محضاً، دون سياسة ودون عدالة، ودون وعود بهما. مقاومو إسرائيل الفلسطينيون لا يعتبرون أسرى حرب، بل مقاتلين غير شرعيين، مثلما اعتبر الأميركيون مقاتلي القاعدة. أما الأسديون فيُعدِمون بعد تعذيب فظيع أي مقاومين لهم أو مشتبه في مساعدة المقاتلين ضد النظام. ولم تكن حرب أميركا ضد الإرهاب الإسلامي جزءاً من خطة سياسية أوسع، ولا حرب إسرائيل ضد أي مقاومين فلسطينيين، ولا حرب الأسدية وحماتها. ولم يدْعُ أي مسؤولين أميركيين أو دوليين أو حتى منظمات حقوقية دولية إلى إنشاء محكمة أو محاكم دولية خاصة لتحقيق العدالة ضد الإرهابيين المفترضين. كما لم يقل أيٌ كان إنه من الواجب تقديم معتقلي داعش للمحاكمة، إن في سورية أو العراق أو في بلدان الدواعش. لا يبدو أن لدى محاربي الإرهاب غير الاعتقال والتعذيب والقتل، منهج داعش نفسه.

ويُظهِر المثال السوري أن التعذيب كنهج ضد الإرهاب لا يثمر، بقدر ما إن الإرهاب ذاته لا يثمر. غير قليل من قادة الإسلاميين بعد الثورة السورية كانوا في سجون النظام وممن خبر تعذيبه. وهم أظهروا ترسخهم في عقيدتهم الدينية وأُمّتهم الخيالية، مستغنين، أكثر من «الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين»، عن الإحالة إلى مجتمع ومظالم نوعية في سورية.

فهل نحن حيال حلقة مفرغة: تعذيب يؤدي إلى إرهاب يؤدي إلى تعذيب وهكذا؟ أو عنف أقوياء يؤدي إلى عنف ضعفاء فعنف أقوياء وهكذا؟ الواقع أن ما يبدو من انحباس عالمي في وضع اللابديل، أي في ضرب من سجن تاريخي لا مخرج منه، عُمِّد قبل أقل من ثلاثة عقود فقط بأنه «نهاية التاريخ»، يشجع على تصور ذلك. محرك التاريخ إن استعدنا لغة ماركسية هو صراع الأقوياء والضعفاء، وفي الأساس صراع من أجل أفق، وبحثاً عن وعود. أي صراع ضد شرط اللابديل. الإرهاب لا ينتج بديلاً، لكن اللابديل المديد ينتج إرهاباً. وإعدام البدائل السياسية هو ما يؤسس للعدمية السياسية التي هي الإرهاب. في سورية والشرق الأوسط، شرط اللابديل أقدم مما في الغرب، لكن هذا الشرط عالمي اليوم، وهو تعريف صالح للعالم-السجن. وقد لا نكون بعيدين كثيراً عن إنتاج اللابديل لمجموعات عدمية وإرهابية في الغرب، بعد أن جرى سلفاً إنتاج حركات جينوقراطية، تنزع هوامشها إلى التطرف. اللقاء غير المستبعد بين الجينوقراطية والعنف ينذر بأن الجينوسايد قد يصير شرطاً عالمياً بعد مذبحة واحدة. لقد تحسّب الأميركيون للتلاقي المحتمل بين المنظمات الإرهابية وأسلحة الدمار الشامل، وهو ما يلعب بنيوياً لصالح الدول «السيدة»، أياً تكن هذه الدول، المهم أن يكون لها عنوان معلوم ومصالح معلومة، وبالتالي أن تكون قابلة للردع. لكن السيادة باب للإبادة، بخاصة حين تمهد لها الحرب ضد الإرهاب بنزع إنسانية المُبادين المحتملين. الجينوسايد كثمرة للقاء المحتمل بين الجينوقراطية والعنف يغدو محتوماً مع عقيدة السيادة وتشخيص الإرهاب كشر سياسي أساسي، الأساسي.

فإذا صح هذا التحليل فإنه يحيل الربط الجوهري بين الإرهاب والإسلام إلى نطاق الإيديولوجية التي تحجب واقع اللابديل، دون أن ينكر الواقع المعاين من إسلامية غالبة على الإرهاب اليوم. وضع اللابديل في منطقتنا من العالم سابق على تعممه العالمي في العقود الأخيرة. وهو ما يحتم أن يأخذ عنف الضعفاء المتشبه بالأقوياء شكلاً دينياً حتماً في كل مكان من العالم. يأخذ هذا الشكل لدينا بفعل كون الإسلام (والعقائد الدينية بعامة) حد الفقر السياسي في مجتمعاتنا، أو أنه سياسة مجتمعات بلا سياسة، والسيادة المتخيلة لمجتمعات بلا سيادة.

*****

لكن أليس هناك عنف ضعفاء غير إرهابي؟ مُدافِعٌ عن الضعفاء وغير مُتشبّه بالأقوياء؟ كان عنف الثورة السورية الأول موجهاً ضد النظام المعتدي وجزءاً من التطلع إلى تغييره، أي «عنفاً ثورياً»، أو ثائراً. وهذا حتى انهيار الإطار الوطني للصراع السوري بدءاً من منتصف 2012، واكتمال الانهيار في ربيع 2013. العنف الثائر عنف ضعفاء شعبي وغير نخبوي، ولا ينطوي بحد ذاته على نازع سيطرة على البيئات المحلية، كما ينصب على المذنبين حصراً.

على أن الانحلال المتسع في وقت لاحق لعنف الثورة في الإرهاب يثير سؤالاً لا تسهل الإجابة عليه: هل للعنف الثوري مستقبل؟ وإذا كانت الثورة هي تمرد الضعفاء الذي قد يتوسل العنف، فهل من سبل للحيلولة دون انزلاق هذا العنف إلى النخبوية والسيطرة؟ أما إذا لم يكن ثمة عنف ثوري بأي حال، وكان ثمة طلاق بين الثورة والعنف اليوم وفي المستقبل، بحيث يجنح كل عنف لأن يكون إرهابياً، ولا تكون الثورة إلا سلمية، فهذا يطرح أسئلة واجبة: هل كان الأمر كذلك دوماً؟ وإن لم يكن، فلماذا اليوم؟ ماذا حصل؟ ومنذ متى؟ هناك أربعة قضايا مختلفة، لا واحدة، في هذا النقاش. الأولى تتصل بأفضلية الثورة السلمية على العنيفة، وبكون السلمية هي منهج الضعفاء الذي يستثمر في طاقاتهم، ولا يستبعد النساء والكبار والصغار. وهذه أفضلية لا جدال فيها بالنظر إلى أن الثورة تستمد شرعيتها في الأصل من تطلعات الضعفاء. ولعل في ذلك ما يدعو إلى تطوير تفكير ثوري مغاير لما عرفنا منذ الثورة الفرنسية التي لم تتأخر في الجنوح إلى الإرهاب، وكذلك لما تعزز في الثورة الروسية التي لم يكن لينين بعيداً عن نسبة إرهابها إلى الإرهاب المحمود على ما سيفعل أسامة بن لادن بعد 11 أيلول 2001. فهل يمكن التفكير في «علم ثورة» غاندي؟ لاحظت حنه آرنت في كتابها في العنف أنه يجب أن يكون العدو هو بريطانيا في الهند وليس ألمانيا النازية أو روسيا الستالينية حتى يكون اللاعنف منهج مقاومة مثمراً.14 الدولة الأسدية من صنف ألمانيا النازية وروسيا الستالينية في هذا الشأن.

وتتصل النقطة الثانية بشرعية اللجوء إلى العنف. وفي هذا الشأن أرى أنه ليس هناك سؤال جدي حين يكون العنف التعذيبي متوطناً بينوياً في الدولة، وحين تكون السياسة مُحرَّمة. ما يقوله فرانز فانون من أن العنف هو الحالة الطبيعية بخصوص الاستعمار15، هو بالقدر ذاته من الصحة بخصوص دولة يتمازج فيها الأبد والطائفية مثل الحكم الأسدي، دولة خاضت حربين ضد محكوميها خلال جيلين.

وتتمثل النقطة الثالثة بالتساؤل عمّا إذا كانت المشكلة في مواجهة قوة مسلحة كالدولة الأسدية في «العسكرة» أو حمل السلاح، أم هي في صفة ممارسيه من الإسلاميين؟ أوهمَ كثيرون بيننا أنفسهم وغيرهم بأن إدانة عنف الإسلاميين لا يقتصر على إسلاميتهم، وطائفيتهم بالتالي، بل يتعدى إلى كونه عنفاً، مع إقامة رابط جوهري بين العنفي والإسلامي، أو بين العسكرة والتطييف. قلّما جرى نقاش مستقيم في بيئة الثورة السورية حول هذا الشأن. الفصل بين الأمرين، الأسلمة والسلاح، ممكن، وواجب. وليس لحق الثائرين في مواجهة العنيف العام بالعنف أن يصير باطلاً لأن إسلاميين حققوا لأنفسهم سبقاً فيه. في هذا الشأن هناك درس للمستقبل نتعلمه من حزب العمال الكردستاني في سورية: في شروط الحرب المفروضة، عليك أن تكون قادراً على القتال كي لا تُقتَل. لقد قُتِلنا لأننا لم نكن مقاتلين. هل كنا سنقتل كذلك لو كنا مقاتلين؟ ربما، ولكن لم يكن الأمر محتوماً.

ومهما أمكن لذلك أن يكون مُحزِناً، فإن هذا هو درس إسرائيل كذلك، الدرس الذي خرج به يهود كثيرون من الهولوكوست، والذي ما زلنا ندفع ثمنه في فلسطين.

أما النقطة الرابعة فتتمثل بإمكانية وسبل الحيلولة دون انزلاق عنف الثورة المحتمل نحو الإرهاب. فإذا كانت تجربة الثورة السورية تقول إن هناك تمايزاً بين عنف شعبي غير نخبوي وعنف إرهابي نخبوي، فإن وجود قوى شعبية منظمة، قادرة عن الدفاع عن نفسها وبيئاتها الاجتماعية، يسهم في تعديل الكفة لمصلحة عنف شعبي. كان مما سهل الانزلاق إلى العنف النخبوي ما يقارب موت السياسة والتنظيم السياسي وقت انطلاق الثورة السورية. أو بالضبط ما تقدمت الإشارة إليه من وضع اللابديل.

يغفل من يقولون إنه ليس هناك بديل عن النظام في سورية، وقد سمع صوتهم منذ بداية الثورة، شيئان: أولهما أنه جرى صنع شرط اللابديل سياسياً عبر تحطيم مستمر طوال عقود لأية منظمات سياسية واجتماعية مستقلة، والثاني أن شرط اللابديل منتج للإرهاب، وأن تجنب المنزلق الإرهابي يقتضي حياة سياسية منتجة لبدائل محتملة.

كان غضبٌ عادلٌ قد حفز عنف الثورة، لكن افتقرنا إلى سياسة عدالة توجه العنف في وجهة وطنية تغييرية موحدة. الضعف السياسي سهّل الاختراق الديني كمصدر لوجهة مشرعة للعنف. ويبدو عموماً أن الأشكال المنشطة من التدين تظهر كلما كان العرض السياسي فقيراً أو غائباً. كما يبدو أن هذا «قانون» عام في مجالنا في نصف القرن الأخير حيث سار الحرمان السياسي العام يداً بيد مع ظهور الدين كحل أو كبديل أو كقيادة. وما يمكن ترتيبه على ذلك هو أن السياسة الجمهورية أو امتلاك الجمهور للسياسة هو الترياق ضد التدين المتشدد الذي هو سياسة بديلة.

إلى ذلك يبدو أنه يتعذر تجنب منزلق العنف النخبوي، الإرهابي، كلما طال أمد الصراع، حتى لو كان حملة السلاح يساريين وعلمانيين. إذ لن تتأخر ضرورة إعادة إنتاج العنف الشعبي نفسها من أجل الاستمرار في الصراع، فتزداد مخاطر تحوله من حدث إلى بنية، أو من فعل ثوري موجه نحو التغيير إلى نظام متمركز حول سلطة ممارسي العنف ونفوذهم. بل إن طول الأمد مقترناً بالاقتلاع ودمار بيئات الحياة والإنتاج، والتمرس بحياة القتال، أي ما يمكن تسميته البداوة المحدثة سياسياً، ربما يمهد لإنتاج مرتزقة جدد، وهو تحول لحظناه في سورية، وشمل إسلاميين مثل جيش الإسلام ولا إسلاميين، ينضوون في عمومهم تحت راية «الجيش الوطني». ولعل النموذج الأقرب لتصنيع البداوة سياسياً هو البيئات العلوية في ظل الحكم الأسدي التي صنعت منها عصبية دولة، قوة موجهة بصورة أساسية نحو الحكم وركيزته العنفية بخاصة كمصدر للمعيشة. أي غزو الدولة واحتلالها كمصدر رزق دائم. البداوة في شكليها بنية صالحة لإنتاج المرتزقة.

الحرب ضد الإرهاب

«الحرب ضد الإرهاب»، ومثلها الحرب ضد حركات التحرر الوطني وضد المقاومات المسلحة للمحتلين، هي حروب تعذيبية بوصفها حرباً ضد حرب الضعفاء، وضد الضعفاء أنفسهم، وقلّما تقف عند النخبة الإرهابية. ومعلوم أن «الحرب ضد الإرهاب» سوغت ممارسة التعذيب و«الاغتيال المستهدف» في دول متعددة، أو استحداث فضاءات استثناء يجري فيها التعذيب مثل غوانتانامو، أو إرسال المشتبه بإرهابيتهم بعد 11 أيلول 2001 إلى دول تعذيب مثل الأسدية، أو ممارسة التعذيب في «المواقع السوداء» (black sites)16 في بلدان آسيا الوسطى أو بولندا أو جيبوتي في شرق أفريقيا بعد 11 أيلول، على ما أوردت نيشا كابور في كتابها: رحّل، احرم، سلِّم (إلى بلد آخر، مشتبهاً بهم من بلدك)، تطرف الدولة في القرن الواحد والعشرين17، أو اليوم في شرق سورية بإشراف ضباط أميركيين وتنفيذ لبرنامج أبو غريب ذاته على يد «قوات سورية الديمقراطية»18. ومع أسلمة الإرهاب منذ ما قبل 11 أيلول 2001 بعقد وأكثر بعده، يبدو الترابط بين الحرب ضد الإرهاب والعنصرية وثيقاً، على ما تدلل أمثلة ترحيل مشتبه بهم من بريطانيا وحرمانهم من المواطنة وتسليمهم للولايات المتحدة بحسب كابور.

يبدو تشخيص الإرهاب فوق ذلك كناية عن الإخراج الكلي من العدالة فوق الإخراج من السياسة، بما يضيف العدمية إلى العنصرية.

الميل الإيديولوجي العام المرافق للحرب ضد الإرهاب هو اعتبار التعذيب رداً اضطرارياً على الإرهاب. نميل إلى أن العكس أصح: حروب التعذيب سابقة للإرهاب في كل مثال معروف (أميركا، إسرائيل، الأسدية، تركيا…)، وهي ما تنتج الإرهاب، وما تفشل في كل مثال معروف في أن تعالج المشكلة التي تزعم معالجتها. هذا لأن المشكلة في مكان آخر: في «تطرف الدول»، في وضع اللابديل، انغلاق النظام الدولي والنظم المحلية، وفي قيامها كلها على الامتياز والتمييز، والعداء للمساواة. الحرب ضد الضعفاء تسبق في كل حال حرب الضعفاء، سواء تشبهوا بالأقوياء أم لا.

والصفة التعذيبية هي في تقديري أقوى حجة ضد الحرب على الإرهاب: يجب أن تطوى الصفحة لأنه لا حرب هنا، بل تعذيب فقط. وهي تقوض القانون والديمقراطية في كل مكان، وتقوي من هم أقوياء سلفاً وتضعف من هم أضعف سلفاً. يتوافق تشخيص الإرهاب كشر سياسي أساسي مع إضعاف السياسة أمام الأمن، أو مع أمننة السياسة، لمصلحة أي حكم تسلطي أو طغياني مُسوِّق لسلعة الأمن. بوتين في موقع أفضل حين يكون الخطر هو الإرهاب (وبالطبع أسوأ حين يكون الخطر هو الطغيان)، والإعجاب المتواتر به في الغرب يعود إلى هذا التشخيص. حتى قاتل مسعور مثل بشار الأسد نفسه يصير أقل سوءاً إن كان الخطر هو الإرهاب، والمقصود دوماً بطبيعة الحال الإرهاب الإسلامي. وبالطبع تناسب أولوية الخطر الإرهابي منظمات اليمين الشعبوي في بلدان الغرب، وليس أي قوى ديمقراطية واشتراكية.

وليست تقوية الأقوياء وإضعاف الضعفاء مجرد ملاحظة مطردة لواقع الحرب ضد الإرهاب، ولكنها كذلك واقعة بنيوية طويلة الأمد، متأصلة فيما يمكن تسميته مثلث الحرب ضد الإرهاب. لهذا المثلث ثلاثة رؤوس: إرهابيون خارج السياسة والقانون، خوارج ومباحون؛ «دول سيدة» محلية محاربة للإرهابيين؛ وقوى دولية سيدة جداً قررت أن الإرهاب هو الشر السياسي الأساسي، وأن الحرب ضد الإرهاب هي القصة العالمية. هذا المثلث يضع الحياة السياسة في بلداننا بين قوسين، ويوسع هامش مناورة دولنا السيدة لسحق مجتمعاتها دون أي عواقب، وتجديد انتخابها من السيادات الحقيقية في العالم، ويجعل المجموعات المناضلة من أجل الديمقراطية والحقوق والحريات العامة غير مرئية، ويخلق شراكة بين محاربي الإرهاب المحليين المزعومين، المحليين والدوليين، تفوق في رسوخها البنيوي أي توترات أخرى. بما فيها فيما يخصنا في سورية استخدام أسلحة الدمار الشامل وبنية تعذيبية للدولة. بالعكس، هذه البنية، ما سمته هيلاري كلينتون، البنية التحتية الأمنية 19، هي ما يُحرص عليها أشد الحرص من دولنا. يجب أن تتغير القصة، قصة الإرهاب ومحاربة الإرهاب، حتى لا يكون النضال من أجل حياة سياسية يائساً بقدر ما كان خلال هذا العقد المنقضي.

من منظور هذه البنية الدولية، تبدو الحرب ضد الإرهاب سابقة للإرهاب نفسه، وإن تكن البنية تتعزز بحوادث الإرهاب التي تقع ضمنها. الكلام على مؤامرة ضد الإسلام تشترك فيها أنظمتنا مع القوى الغربية تمسي هنا أيضاً نبوءة ذاتية التحقق بفعل دور الحوادث الإرهابية في تعزيز تماسك المثلث.

ومما يعزز الصفة التعذيبية للحرب ضد الإرهاب ما يبدو من أن محاربي الإرهاب دول أساساً (ومنظمات ما دون دولة تعمل كوكلاء لها)، وأن هذه الدول تملك سلاح الطيران المتفوق. وهذا سلاح تعذيب وسيادة، يؤهل نخب الدول لأن تكون أكثريات عسكرية ساحقة إن جاز التعبير، وبالتالي أكثريات سياسية، لا يكون الإرهابيون المزعومون أمامها غير أقليات مكشوفة يسهل سحقها، إلى درجة أن الأميركيين تكلموا على صفر خسائر في حروبهم في أفغانستان والعراق20. هذا مرة أخرى تعذيب أو حرب تعذيبية. ومثل التعذيب، الحرب التعذيبية ليس لها هدف سياسي، هدفها التخلص من السياسة بالأحرى. إسرائيل متمرسة في حرب التعذيب العدمية هذه وفي معاداة السياسة. ولِواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط هذه، كما يقول عنها عنصريو الغرب وراء عنصرييها، مساحة جوية أوسع من جميع الدول العربية، بفعل سلاح الطيران المتفوق، ما يُمكّنها في الواقع أن تحاصر العالم العربي، مع الحرص على إظهار نفسها كواحة محاصرة. هذا فوق سلاحها النووي، الذي يجعلها أكثرية عسكرية وسياسية ساحقة في الشرق الأوسط، مثلما دولة التعذيب الأسدية أكثرية عسكرية وسياسية في سورية بفعل احتكارها أسلحة الدمار الشامل والطيران، ونظام الحمايتين الذي سلمت نفسها له.

ورغم تكنولوجيتها المتفوقة، وبعضها تحوز السلاح النووي، فإن الدول التي تُعرِّفُ الإرهاب باستهداف المدنيين لم يُعرَف عنها تجنب استهدافهم. من أقربها إلينا اليوم روسيا وإيران والمحمية الأسدية، وأميركا وقت حصار داعش في الرقة (قتل في الحصار 1600 مدني بحسب منظمة العفو الدولية)، وإسرائيل التي جعلت غزة أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم. وهو ما يعني إما أنه لا يجوز استبعاد الحكومات من ممارسة الإرهاب، وسحب الشرعية عن عنفها لمجرد كونه عنف دول، وتالياً إعادة النظر في مفهوم السيادة واحتكار الدول للعنف، وإلا فاعتبار الإرهاب عنفاً شرعياً مثل عنف الدول، وهو ما يقود بدوره إلى إعادة النظر في مفهوم السيادة واحتكار العنف.

لا يكون احتكار الدولة للعنف شرعياً إلا إن لم تكن دولة تعذيب، لأن التعذيب لا يمكن أن يكون شرعياً، ولأنه مقوض للسياسة ومبيد سياسياً، وقد يكون عنصراً في إبادة حقيقية، جينوسايد، يسهل من أمرها مفهوم السيادة. تقود ممارسة العنف خارج الشرعية من قبل الدول، وهذا هو القاسم المشترك الأعظم بين محاربي الإرهاب المزعومين على ما يثبت تشريعهم الموارب للتعذيب كتقنية تحقيق، تقود إلى شرعية ممارسة العنف من قبل فاعلين غير دولتيين، أو إلى تضييع مفهوم الشرعية كلياً، والدخول في عالم من الإباحة يحكمه قانون الغاب. لا شرعية القوي هي أقوى اللاشرعيات، ولا شرعية العام هي أعم اللاشرعيات، وبوصفها مزيجاً من القوة والعمومية، لا شرعية الدولة تشرع لشرعية اللادولة بصور متعددة، بما فيها شرعية العدمية أو الإرهاب.

والخلاصة أنه يجري تصور الدولة السيدة التي يحق لها القتل والتعذيب كنقيض للإرهاب، وأن الحرب ضد الإرهاب هي تحقيق للنقيض. غير صحيح. هذه السيادة إرهابية، تعذب وتعطي وكالة عنف لشركات وأتباع، ما ينزع عنها الشرعية، وما يجعل احتكارها للعنف إجرامياً، وما يجعل الإرهاب سيادياً: يقلد الدولة في التعذيب والقتل، وإن لم يتخذ شكل «سلطة وشعب وأرض»، شكل الدولة، وإن كانت سلطته عنفاً وشعبه «أمة» لا اجتماعية، وأرضه هي العالم.

سياسة ناجعة ضد الإرهاب يمكن أن تقوم على شيئين: البديل القادر على التصدي للمشكلات الاجتماعية والسياسية المزمنة المنتجة لليأس والعنف واللاشرعية، وأولها التعذيب والتمييز؛ ثم مواجهة ما يحتمل ظهوره من عنف لا شرعي بأدوات البوليس وفي إطار القانون، وليس على يد الجيوش وخارج قوانين الحرب والحق الشامل في العدالة. عالم بلا إرهاب هو عالم بلا حرب ضد الإرهاب.

التعذيب 2

من شأن التفكير في التعذيب في تقابل مع شكلي العنف الآخرين، والحرب بخاصة، أن يضيء بعض خصائصه.

لا يزال التعذيب في كل مكان من العالم مسألة عضلات، عمل أجسام على أجسام، وإن توسطت فيه غالباً ما تسمى أدوات التعذيب، هذا بينما تمكننت الحرب، ولم تعد مسـألة عضلات وقوة بدنية. تاريخ الحضارة هو في جانب أساسي منه تاريخ التكنولوجيا، الوسائل التي أنتجها البشر لتتوسط بينهم وبين العالم من حولهم. وهو تاريخ تَباعُد أو تأثير عن بعد (بما في ذلك القتل عن بعد)، ويبدو التعذيب من ميادين الفعل الأكثر امتناعاً على هذا الميل العام. تطور التعذيب باتجاه أقل عضلية بالفعل، في تقنيات التحقيق المعزز الأميركية مثلاً21، فلم يعد ضرباً وجَلْداً أساساً، أو عمل جلادين على جلود مجلودين وأجسادهم. لكن ليس هناك تعذيب ممكنن، تقوم به الآلات وحدها، وترتد الفاعلية البشرية فيه إلى كبس أزرار عن بعد. للتعذيب تاريخ يمكن دراسته من أكثر من مدخل: تاريخ تطور تقنياته أو فنونه، تاريخ تبريره أو إنكاره أو تسميته بغير اسمه، وتاريخ ارتباطه بهياكل سياسية وبنى اجتماعية. الأميركيون المبدعون في أشياء كثيرة، منها مجاملة الذات، اخترعوا تقنيات التحقيق المعزز ليُسدِلوا قناعاً على وجه التعذيب، ويحموا فكرتهم الطيبة عن أنفسهم. وهم كانوا أطلقوا على حربهم في أفغانستان اسماً إلهياً: العدالة اللانهائية22. المستهدفون بالحرب، «الإرهابيون»، أُنكرت عليهم الإنسانية والحق في العدالة إلى اليوم. فلا هم يحاكمون كأسرى حرب وفق ميثاق جنيف لمعاملة أسرى الحرب، ولا حتى كمتهمين بجرائم وفق القوانين الأميركية. اختير لهم برزخ خاص: غوانتانامو التي هي أرض كوبية تسيطر عليها أميركا. غوانتانامو هي النموذج الأصلي للمواقع السوداء من حيث أنه خارج حكم القانون بفعل قرار للسيادة الأميركية في تعليق القانون هناك، أي في فرض حالة استثناء دائمة في الجزيرة الكوبية.

على أن التعذيب يبقى محدود المكننة حتى مع تقنيات التحقيق الأميركية المندرجة في إطار «الحرب ضد الإرهاب».

هناك مكملات للتعذيب برع فيها الإسرائيليون مثل العزل، ومثل التبريد والتجويع، ومثل التعريض لأضواء مبهرة أو لأصوات تعذيب، ومثل الحرمان من النوم، والإيهام بالغرق، و«الهز العنيف أو الشبح أو قرفصة الضفدع»، و«الضرب والركل» فيما يخص الأطفال الفلسطينييين،23 مكملات لا تقتضي فعلاً عضلياً مباشراً دوماً. لكن يبدو التعذيب مقتضياً لحضور فيزيائي للجلادين بقدر ما هو يقتضي حضور أجساد الضحايا. وبعبارة أخرى، لا تعذيب بلا مُعذِّبين، جلادين يبذلون انتباههم وقوة عضلاتهم على جسد المعذَّبين، وإن لم يكن تقابل الجسدين كاملاً. قد يترك المعذَّب مشبوحاً مثلما هو شائع في المقرات الأمنية الأسدية اليوم24، ومثلما كان يفعل النازيون25، فيما هو استخدام لثقل جسد المعذب ضده، أو يترك ساعات على بساط الريح بينما يرتاح الجلاد أو ينام. إلا أنَّ كلَّ ذلك لا يمس بالتلكؤ التكنولوجي للتعذيب عن الحرب.

ولعل للأمر صلة بطلب الاعتراف. يؤخذ الاعتراف شخصياً ومن الضحايا مباشرة، لأن المهم ليس الأسرار وحدها ولكن السرائر، ليس المعلومات فقط وإنما احتلال الجلاد للضحية وهزيمة الضحية أمام الجلاد. وهذا يقتضي معاينة مباشرة. النازيون الذين اقتربوا من مكننة الموت عبر غرف الغاز هم من طوروا نظرية «تُحيْوِنُ» مُباديهم، بخاصة اليهود26. ومن تجري حيونته لا يُنتظر منه اعتراف. ومن هذا الباب اقتصر التعذيب الاستجوابي في النازية على المقاومين فيما كان نصيب معظم ضحايا النازية هو الإبادة.

فإذا صح ذلك، أمكن تصور مكننة التعذيب الإذلالي والتعذيب الإبادي، وهما ليسا مرتبطين بالاعتراف. لم تكن غرف الغاز تقتضي من النازيين غير سوق نزلاء معسكرات الاعتقال المرتاعين ومسلوبي الإرادة إلى «مصانع الجثث» تلك (التعبير لهايدغر).

وغير الاعتراف كجذر لتواضع مكننة التعذيب بالمقارنة مع الحرب، وفي أساسه، ربما يتمثل جذر آخر في أنهما من منشئين مختلفين. أُقدِّرُ أن الحرب بين الدول شكلٌ جمعي متطور من العراك بين الأفراد أو المجموعات، كالقبائل والعصابات. أما التعذيب فيبدو مشتقاً من علاقتنا بالطبيعة، بالحيوانات خاصة، وهي إما أن تكون خطرة فنقتلها للحماية من الخطر، أو لا تكون خطرة فنسخّرها ونستعبدها، أو نقتلها ونأكلها. فإذا كان ذلك صحيحاً، كان التعذيب مرادفاً لـ «حيونة الإنسان» أو تشييئه.

وإلى أسرة التعذيب، وليس الحرب، تنتمي العبودية في تصوري، معاملة بشر كحيوانات، مع الاستفادة من مزاياهم الإدراكية الإنسانية. وإلى الأسرة نفسها تنتمي أشكال تعذيب المجتمع من مجازر وإبادات، وكذلك الاستعمار. لم يكن التوسع الاستعماري الحديث في الغالب نتاج حروب كسبتها الامبرياليات الغربية، خلافا للامبراطوريات القديمة التي قامت على الحروب والفتح. عنف الإمبريالية الحديثة هو عنف تعذيبي وإبادي، من الصنف الذي تمثل عليه مصائر السكان الأصليين لأميركا وأستراليا. هناك حروب بين المستعمرين أنفسهم، لكن قلّما ينفع مدرك الحرب لتسمية الاستيلاء الاستعماري حتى على بلداننا التي دخلها المستعمرون بعد معارك تعذيبية وجيزة. حروب التعذيب، خلافاً للتعذيب بحد ذاته، تعتمد على مكننة الصناعة الحربية وتفوق التكنولوجيا العسكرية الغربية.

في كل حال تلزم عقائد من أجل تبرير هذه الأسرة من الممارسات، دينية أو غير دينية، تنفى البشرية المشتركة، وتحول العلاقة بين البشر إلى علاقة بينهم وبين الطبيعة. وفي كل مرة توفرت هذه العقيدة، سواء سوغت نفسها بقوة فوق بشرية مثل الله، أو بجينات متفوقة، أو بحضارة أرفع، تحولت العلاقة بين البشر من نِصاب السياسة إلى نِصاب السيادة، أو من التشاجر إلى الاستعباد، ومن الحرب إلى التعذيب.

ولعل العنصرية ذاتها تتولد عن التعذيب، أو عن فارق القوة المحمي بالتعذيب وليس العكس، هذا وإن يكن شيوع عقيدة عنصرية يُسهِّلُ من أمر التعذيب. إزالة الماهية البشرية المشتركة عبر رد المعذَّب إلى ما دون إنسان ورفع المعذِّب إلى ما فوق إنسان، أي تقابل السيد مع الإنسان المُباح (Homo Saccer)، هذا الذي يمكن قتله دون عواقب بحسب أغامبن، ولا تملك حياته قيمة قربانية (فلا يمكن أن يكون شهيداً أو ضحية لقضية…)، أقول: إزالة الماهية البشرية المشتركة صالحة جداً كتعريف للعنصرية. إسرائيل عنصرية لأنها تعمل بثبات على أن لا تتساوى حياة اليهودي الإسرائيلي بالفلسطيني، وعلى أن ترفع باستمرار عدد الفلسطينيين الذين يُقتلون إذا قتل الفلسطينيون إسرائيلياً. كل إسرائيلي هو سيد، وكل فلسطيني هو إنسان مُباح. وهي متمرسة في تعذيب المجتمع الفلسطيني، عبر العزل والحصار والقصف. غزة التي توصف بأنها أكبر معسكر اعتقال في الهواء الطلق في العالم، هي من أشد الأماكن بؤساً وعذاباً في العالم27.

فإذا عرفنا التعذيب بخبرة الانكشاف والموضعة، جاز أن نعيد أصل العبودية إلى التعذيب، وأن ننفي إمكان العبودية دون تعذيب. وما يبقى من العبودية بعد أن تزول هذه كنمط لإنتاج الحياة المادية قائم على مَجّانية عمل العبيد هو العنصرية: التمايز الأنطولوجي، والتمييز السياسي والحقوقي والأخلاقي.

وكمقولة عامة لأشكال من العنف تشمل العبودية والاستعمار والإبادة، يبدو التعذيب أوثق صلة بالعنصرية، وهذا خلافاً للحرب وحرب العصابات، وحتى الإرهاب.