ضد الإمبريالية الروسية ومن أجل صحوة أممية جديدة/ إدفي بلينل

هناك إمبريالية جديدة تُهدّد العالم، إمبريالية روسية. يُجبرنا الغزو الروسي أخيراً على مواجهة هذا الواقع. لقد حدّقت هذه الحقيقة في وجوهنا طوال عقد كامل، وبالتحديد منذ آذار (مارس) 2012 والولاية الرئاسية الثالثة لفلاديمير بوتين الذي حاز سلطة غير منقطعة في موسكو لما يقترب اليوم من ربع قرن. هذه الحقيقة جرى توثيقها جيداً في ميديابارت، حقيقة أن الإمبريالية الناقمة، مدفوعة بسخط أمة مهزومة، تُحول ألمها إلى عدوان على شعوب أخرى. وهي كذلك إمبريالية تهتدي برسالة: الإيمان بأنها تدافع عن رؤية قومية ومُحافِظة للعالم، وهذا في مقابل المُثُل الديمقراطية التي تجري مُماثلتُها بالانحطاط الغربي.

تدور هذه الحقيقة، أخيراً، حول قوة نووية واقعة تحت رحمة رجل واحد وشِيعته الأوليغاركية، وهذا في نظام تَحوَّلَ من التسلطية إلى الدكتاتورية، يقتل الخصوم والصحفيين، ويكمّ أفواه المنشقين السياسيين ويسجنهم، ويحظر منظمات المجتمع المدني، ويُشيطن أي تحدٍّ يواجهه بوصفه تآمراً أجنبياً.

والمستهدف الرئيس بهذه الإمبريالية هو الإرادة الحرة لشعوب مختلفة في أن تصنع قراراتها وحقها في اختيار مصيرها الخاص، وحريتها في اختراع مستقبلها الخاص، هذا فضلاً عن شعبها [الروسي] ذاته الذي يجد تطلعاته الاجتماعية ومطالبه الديمقراطية مُصادَرَةً من قبل هذا الاندفاع المتهور نحو الحرب.

لقد كانت الإمبريالية هي القوة الدافعة للأزمة الأوكرانية منذ 2014، لكنها كانت كذلك وراء التدخل الروسي في سورية وقت قَدِمَت روسيا لإعانة واحدة من أسوأ الدكتاتوريات في العالم العربي. كانت الإمبريالية هي كذلك القوة الدافعة وراء الحرب الشيشانية الثانية عام 1999، أي منذ ذلك الوقت الذي كان فلاديمير بوتين فيه يؤكد سلطته عبر العنف، ومن خلال حرب استئصال ضد رغبة ذلك الشعب القوقازي بالاستقلال.

كان إلحاق القرم الأوكرانية قبل ثماني سنوات هو أول مثال لاستيلاء دولة أوروبية على منطقة من دولة أوروبية أخرى منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يكن ذلك العنف رداً على عدوان، بقدر ما كان رداً من جهة فلاديمير بوتين وداعميه على التطلعات الديمقراطية للشعب الأوكراني وما انطوت عليه من رغبة في الارتباط الرسمي بالاتحاد الأوروبي. كان رفضُ هذا الارتباط من قبل رئيس أوكرانيا آنذاك، وقد كان يُفضّل الاتفاق مع روسيا، هو ما تَسبَّبَ في الواقع بالحركة الاحتجاجية في يوروميدان في أواخر 2013.

حين أطلقت روسيا حلقة العنف في قلب القارة الأوروبية، وهذا الغزو الأخير ذُروتُها، كانت تواجه الصحوة الديمقراطية في أوكرانيا، وإن مَاحكَت دعائياً بشأن تهديد مفترض من قبل الناتو.

لقد قَدَّمَ دبلوماسيون كثيرون تطمينات تتصل باعتبار إلحاق القرم شأناً داخلياً من شؤون المجال الجيوبوليتيكي المتكلّم بالروسية، وهذا سواء فعلوا ذلك بدافع اللامبالاة أو قلة المعرفة. لقد منعتهم طمّاشاتهم الإيديولوجية، أو بلغة أكثر نثرية منعتهم أحكامهم المسبقة حيال الشعوب غير الأوروبية، وبخاصة المسلمين، من أن يروا أبعد من ذلك. ذلك أنه كان من شأن تقييم متروٍّ للديناميكية العدوانية للإمبريالية الجديدة التي يمثلها فلاديمير بوتين أن يعني انتباهاً أكبر إلى المصير التراجيدي للشعب السوري.

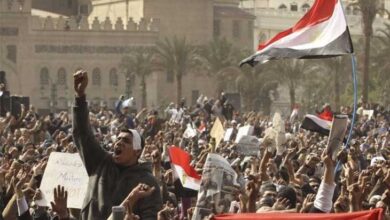

كانوا سيعرفون ذلك لو أنهم دعموا السوريين أو رحَّبوا بهم أو استمعوا إليهم. سورية التي صارت المركز المتقدم للثورات الديمقراطية العربية بعد الانقلاب العسكري في مصر في 2013، كانت في الواقع المسرح الأولي للتوسع العسكري الروسي خارج نطاق الاتحاد السوفييتي السابق. ولقد تواصلَ هذا التوسّع منذ ذلك الوقت عبر التدخلات الروسية في أفريقيا، بخاصة جنوب الصحراء، وقد نُفِّذَ تحت غطاء من مرتزقة فاغنر.

التدخل الروسي الذي لا يُحجِم عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين أنقذ نظام بشار الأسد الدموي الذي ثار ضده السوريون بعد انتفاضة 2011 في تونس، وشارك في الثورة مواطنون من أديان ومعتقدات مختلفة، توحدوا في السِلْمية.

وبينما كان يثبت قوته خارج الحدود الروسية، كان نظام بوتين يُصعِّدُ من عنفه السياسي في الداخل الروسي. بلاطه الامبراطوري صار بلاطاً دكتاتورياً. لقد وسمَ حدثان اثنان بدء الحرب في أوكرانيا، بما يرمز إلى قدرة النظام على انتهاك المعايير على طريقة الدول المارقة. ففي 17 تموز (يوليو) 2014 جرى إسقاط طائرة ركاب ماليزية تحمل 283 مسافراً و15 من أفراد طاقمها، بينما كانت في وسط رحلتها فوق منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا الذي كان تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا. الكشوف الأولية عن مسؤولية روسيا عن الجريمة، التي أجرتها مجموعة Correct!v للصحافة الاستقصائية، وقد نُشرت في ميديابارت، أكدتها في وقت لاحق الاستقصاءات الدولية. وفي 27 شباط (فبراير) 2015 قُتل بوريس نمتسوف، السياسي الروسي وخصم فلاديمير بوتين، على جسر في موسكو قريب من الكرملين. كان نمتسوف يعد تقريراً عن حرب روسيا في أوكرانيا، ويدعو الشعب في روسيا إلى الاحتجاج عليها. ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد عمليات الوكالات الروسية الخاصة ضد الخصوم والمنشقين باستخدام السموم بصورة خاصة، بما في ذلك خارج البلاد.

واليوم يتعفّن في السجن ألكسي نافالني، الشخصية الروسية المعارضة، الذي كان نجا بمعجزة من محاولة مؤكدة لقتله بفضل تدخل ألماني، وهذا بقضية ملفقة كلياً، مثلما هو الحال في شأن منشقين آخرين. قبيل توقيفه كان نافالني قد نشر على النت تحقيقاً مصوراً أنجزته مؤسسته المضادة للفساد عن قصر بوتين، وهو رمز من رموزِ كلبيةِ حكومةٍ قائمة على رأسمالية ضارية واستيلائية.

لقد مضت حكومة موسكو بتصفية ما بقي من تعبيرات مستقلّة وتعددية وعامة عن المجتمع المدني الروسي. والكلمة العليا اليوم هي للدعاية في وسائل الإعلام، دون فسحة لوجهات النظر المعارضة. وتُهاجَم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً خارجياً، وبخاصة من مؤسسات أجنبية، وهذا منذ مهد قانون في عام 2012 لتهميشها أولاً، ثم لحظرها كلياً، وهذا بعد أن أجبر تشديد للقواعد عام 2020 هذه المنظمات غير الحكومية على أن تقرّ بأنها «عميلة أجنبية». في سياق كهذا، حيث تجثم الأسطورة بثقلها على صدر الواقع، لم يعد يمكن مناقشة الماضي أو إعادة تقييمه أكثر ممّا يمكن فعله بخصوص الحاضر. لقد أعلنت المحكمة العليا، الروسية، في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2021، حل منظمة ميموريال (تذكار أو نصب تذكاري) غير الحكومية التي تأسست عام 1989 بدعم من الفيزيائي النووي الروسي أندريه ساخاروف، أبو القنبلة الهيدروجينية الروسية والفائز بجائزة نوبل للسلام. نَدينُ لميموريال بتوثيقها لجرائم الستالينية، بنبشها معسكرات الاعتقال والمقابر الجماعية، وكذلك عملها على إعادة تأهيل الضحايا، وهذا فوق ما تقوم به من عمل داعم لحقوق الإنسان.

تلك هي حقيقة نظام بوتين في خطوطها العريضة. يستحيل أن تعثر فيها على أونصة واحدة من المُثُل التقدمية، من المبادئ الديمقراطية، أو من الأخلاقية السياسية. ويعرف اليمين المتطرف، في فرنسا بخاصة، هذا الواقع، وقد ذهب ممثلوه إلى هناك من أجل الحصول على أموال وللتودد لقائد النظام، على ما أظهرت استقصاءاتنا بوضوح. ومن حملة النظام الروسي من أجل الدفع نحو بركسيت قوموي في بريطانية إلى دعم الحملة الانتخابية للتفوقيّ الأبيض دونالد ترمب في الولايات المتحدة، كان الكرملين سعيداً بخدمة مصالحه الخاصة، مستخدماً كامل ترسانة الأسلحة التي أتاحتها الثورة الرقمية، أسلحة التضليل وغسل الأدمغة والتلاعب.

أما بعد غزو أوكرانيا، فقد أخذ فلاديمير بوتين يمتشق أسلحة فعلية ضد أوروبا، إلى درجة أنه يلوح بالتهديد النووي، على طريقة دكتور سترينجلوف معاصر.1 أياً تكن أمراض هذا القائد، وأياً تكن وحدته وجنون عظمته، فإن المضاربات في شأن لاعقلانيته وجنونه تحجب النقطة الأهم: تماسك مشروعه الإمبريالي الذي جرى التفكير فيه لوقت طويل، والذي وَضعَ روسيا على مسار حربي وعدواني.

تتيحُ فهمَ ذلكَ مقالةٌ حسنة التوثيق، كتبها الفيلسوف ميشيل إلتشانينوف في 2015، بعد عام من بدء الأزمة الأوكرانية. في رأس فلاديمير بوتين، المقالة التي نُشرت في كتاب صدر عن دار أكت سود [في باريس] هي قائمة شاملة بالإيديولوجيات التي تحرك فلاديمير بوتين. إثر عودته إلى الرئاسة في روسيا عام 2012، بعد فاصل تمثيلي كان خلاله رئيسَ وزراءٍ للرجل الثانيِ في السلطة ديمتري مدفيديف، شرعَ بوتين في تَحوُّل محافظ، يهتدي بفكرة «الطريق الروسي».

ومن ضمن خليط كيفما اتفق من أفكار مستمدة من أنصار روسيا الكبرى منذ أيام القياصرة، والروس البيض المعارضين للبلاشفة، وألكسندر سولجنتسين من أيام الانشقاق السوفييتية، يَبرز عاملٌ واحدٌ ثابتٌ في هذا المزيج: ترويج فكرة روسيا الأبدية، مُقلَّصَةً إلى هويتها المسيحية السلافية. هذا الفكرة تُرفع كبديل في وجه الديمقراطية الحديثة التي تُنبَذ بوصفها خداعاً غربياً. في منتدى شبابي عقد في القرم في آب (أغسطس) 2014، أي بعد شهور قليلة من إلحاقها بروسيا، لخّصَ محاضر مقيم في موسكو وداعمٌ لبوتين الرهان الحقيقي: «بناء حضارة منفصلة… واعتبار أنفسنا حراس أوروبا المنقذين».

يترسّخُ انتحال روسيا لنفسها وضعَ الضحية، إزاء غرب عدواني ومتعالٍ واقعٍ تحت سيطرة أميركية شمالية، جنباً إلى جنب مع بلاغة من الماضي. يمكن تلخيص هذه البلاغة بكلمات الفيلسوف المعادي للشيوعية إيفان إيلين (1883-1954) الذي قال إن «الشعوب الغربية لا تفهم ولا تدعم أصالة روسيا»، وإن هدفها هو «تجزئة روسيا، وإخضاعها للسيطرة الغربية، بل وتفكيكها ودفعها إلى الزوال». إيلين، الذي انجذبَ لبعض الوقت إلى النازية، هو مؤلف مجموعة مقالات تحت اسم «مهماتنا»، وقد تولت الإدارة الروسية تسليم نسخ منها إلى جميع الموظفين الروس الكبار وحكّام المقاطعات والشخصيات الكبيرة في حزب روسيا الموحدة [حزب بوتين] في كانون الثاني (ديسمبر) 2014.

في خطابه إلى الفدرالية الروسية يوم 18 آذار (مارس) 2014، أي بعد إلحاق القرم، عبّرَ بوتين نفسه عن عواطف مثل هذه صراحةً. قال: «تستمر اليوم سياسة الاحتواء [احتواء روسيا] التي مورست في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين. إنهم يحاولون دوماً حصرنا في الزاوية…». وفي مقابلة معه نشرت في صحيفة برافدا الروسية في ذلك الوقت نفسه، قال فياتشسلاف نيكونوف، المؤرخ المقرب من الكرملين وحفيد فياتشسلاف مولوتوف، وزير خارجية ستالين الذي وقع اتفاقية عدم الاعتداء مع ألمانيا النازية عام 1939: « لقد شُنَّت الحرب على روسيا طوال ألف عام. واليوم ليس استثناء من هذا المنوال. إن صراع الغرب ضد روسيا لن ينتهي يوماً».

بوصفه شبحاً خرج من أنقاض الاتحاد السوفييتي، يعرض بوتين مزيجاً من القيصرية الروسية العظيمة ومن الشيوعية الستالينية. في 25 نيسان (أبريل) 2005، كان بوتين قد وصف سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991، بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين». وما من شيء غير منطقي في المزيج القيصري الستاليني إن أخذ المرء بالاعتبار أن جوزف ستالين ذهب إلى مدى بعيد في القطع التام والقاتل مع المُثُل الأممية لثورة أكتوبر 1917، مُختزِلاً السوفييتية إلى حب أعمى لأرض الآباء الروسية، وإلى ثقافة طاعة عسكرية، ودولة يتشكل عمودها الفقري من أجهزة قمع وتجسس مثل كي جي بي التي بدأت سيرةُ بوتين فيها، وتسمى الآن إف إس بي.

ليست هذه مجرد مضاربة فكرية. فقد اعترف بهذه العلاقة الرئيسُ الروسي نفسه في كلمة صعقت العالم ألقاها في 21 شباط (فبراير) 2022 أعلن فيها تصعيد عدوانه ضد أوكرانيا. فإذْ أنكر الوجود التاريخي لأوكرانيا ذاته، واصفاً إياها بـ«اختراع» بلشفي، عاد بوتين إلى قضية القوميات التي كانت علامة انشقاق بين اللينينية والستالينية، الأمر الذي سيبقى في الذاكرة بفضل المعارضة اليسارية، أي التروتسكية.

ما ارتكبه لينين من هفوة غير قابلة للمحو في نظر بوتين، بل ما هو «أسوأ حتى من خطأ… من وجهة نظر المصير التاريخي لروسيا وشعوبها»، هو أن لينين أراد إرضاء مطامح قومية متنامية بلا توقف على تخوم الإمبراطورية السابقة [القيصرية]. لينين الذي رفض المساواة بين إمبريالية قمعية، مع ما يميزها من توسع وتوابع مستعمرة، وبين قوى قومية كانت تتمرد لتحرر نفسها، كان يدافع عملياً عن حق الشعوب في صنع قراراتها الخاصة. أما ستالين فقد عمل على أن يضع الأمم الصغيرة في الامبراطورية القيصرية الفاشلة تحت السيطرة الروسية.

ومثلما أن قضية الكولونيالية لا تزال تؤثر في مجتمعاتنا الراهنة، في صورة تمييز وعنصرية لا تزال قائمة بصيغ متنوعة، فكذلك مسألة القوميات لا تزال في قلب الستالينية المستمرة في إيديولوجية بوتين. كتاب ستالين النظري الوحيد، الماركسية والمسألة القومية، وقد كتبه عام 1913 تحت إشراف لينين، قاده إلى أن يصير مفوض الشؤون القومية بين بداية الثورة الروسية وعام 1923. يتميز الكتاب بشوفينية روسيا الكبرى، ويعارض تقرير المصير إلى درجة اعتبار مطالب الانفصال مضادة للثورة، وبخاصة ومنذ ذلك الوقت في حالة أوكرانيا.

كيف حرفت دعاية بوتين العدوان وجعلت منه مظلومية؟

بعد قرن كامل من قيام الاتحاد السوفييتي عام 1922، يصور بوتين نفسه وريثاً سياسياً لستالين. حين بدأ العمل في آب (أغسطس) 1922 على تحديد العلاقات بين الجمهوريات السوفييتية المقبلة وروسيا، أراد ستالين أن يعطي الجمهوريات إدارة ذاتية غامضة ضمن اتحاد خاضع لروسيا. كان لينين معارضاً بقوة لذلك إلى درجة أن مسألة القوميات صارت معركته الأخيرة قبل أن يقتله المرض، وهذا إلى جانب إدراكه المتأخر لحقيقة أن ستالين الذي كان قد صار الأمين العام [للحزب الشيوعي السوفييتي] يركز في يديه سلطة غير محدودة.

في وصيته المعروفة التي كتبها في كانون الأول (ديسمبر) 1922، وقد أبقتها السلطات السوفييتية سرية لوقت طويل، هاجم لينين «حملة روسيا الكبرى» القوموية التي حامى عنها ستالين، وقد وصفه بعبارات غير مُجامِلة بأنه «الجيورجي… الذي يقذف بطيش الاتهامات بـ”الاشتراكية القومية”، بينما هو نفسه “اشتراكي قومي” حقيقي، لا بل هو متنمر سوقي باسم روسيا الكبرى».

بالمقابل، في خطابه في 21 شباط 2022، أقرّ شاغل الكرملين الحالي بأن ستالين «نَفّذَ بالكامل… مبادئه الحكومية هو، وليس مبادئ لينين»، أي بكلمات أخرى «دولة ممركزة بشدة وواحدية بإطلاق». انتقاد بوتين الوحيد يتمثل في أن ستالين «لم يُراجِع رسمياً مبادئ لينين التي يرتكز عليها الاتحاد السوفييتي». أي أن ستالين لم يتحدَّ حق الجمهوريات -على الورق- في تقرير المصير والانفصال. وصف بوتين هذه الحقوق بأنها «توهمات مقيتة وطوباوية حفزتها الثورة، وأنها مدمرة كلياً لأي دولة سوية».

هذه التعرجات التاريخية في تبرير حربة العدوانية تؤشر على تماسك مشروع بوتين وطبيعته الخطرة، وليست علامة جنون من طرفه. فحين تُمسِكُ يد الماضي الميتة بالحاضر، تصير قوة دافعة وراء إيديولوجيات السخط التي تجعل الأمم خطرة. اللازمة التي تهجس بها هذه الإيديولوجيات هي الإذلالات التي تعرضت لها الأمة والعظمة التي فقدتها، وهو ما يغذي الاقتناع بأنه يمكن استعادة العظمة المفقودة بالانتقام من الإذلال.

في خطابه يوم 24 شباط، وقد كان علامة انطلاق لغزو أوكرانيا، تكلم بوتين على نهاية الاتحاد السوفييتي، وقال إنها جعلته يقتنع بأن «شلل السلطة والإرادة هو الخطوة الأولى نحو الانحدار والنسيان». وقد أتبع ذلك بتقريع للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، «الغرب الجمعي»: «لقد حاولوا أن يعصرونا عصرةً نهائية، أن ينهونا، أن يدمرونا». أضاف: «لقد سعوا وراء تدمير قيمنا التقليدية وأن يفرضوا علينا قيمهم المزيفة… والمواقف التي تفضي مباشرة إلى الانحدار والتحلل لأنها مضادة للطبيعة الإنسانية».

قلبُ العدوانِ إلى مظلومية على هذا النحو هو الفخ الذي تنصبه دعاية بوتين، فخ يخفي التعطش إلى السلطة وراء الحاجة إلى الدفاع عن النفس. ويتذرع بالتهديد المفترض من قبل الناتو لخنق التطلعات الديمقراطية لشعوب وسط أوروبا وشرقها.

ومن نافل القول إن القائمة الطويلة للفرص الضائعة خلال العقود الثلاثة الماضية، والعمى العنيد والأخطاء المأساوية للولايات المتحدة وحلفائها، يعطيان قدراً من الثقل للبلاغة البوتينية. وبالفعل، تترك هذه البلاغة صدى مفهوماً عند شعوب عانت من عواقب تلك الأخطاء ودفعت الثمن.

نعم، لقد ثمل الغرب بانتصاره المفترض وقت انهار الاتحاد السوفييتي في 1991. وتواطأ مع الطبقة الحاكمة الجديدة التي اغتنت من نهب بقايا الاتحاد السوفييتي، وتصرّفَ بغطرسة متأمّرة، سَكرى باعتقادها بنهاية التاريخ، حيث الرأسمالية، ودون أي عوائق في طريقها أو مخاطر، هي الحالة النهائية.

نعم، في العقد التالي لـ2001 و11 أيلول (سبتمبر) في نيويورك، ذهب الغرب إلى أفغانستان والعراق، في حرب ضد الإرهاب كارثية وخادعة، تنتهك القانون الدولي وتدوس على سيادة الأمم، وتزيد من عدد انتهاكات حقوق الإنسان وتتسامح مع التعذيب والاحتجاز غير القانوني وجرائم الحرب. جرى كل ذلك بينما سمح الغرب باستمرارِ انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في دولة سيدة، بل وإنكار تلك الحقوق.

نعم، حين شبت الثورات الديمقراطية العربية في 2011، انشغل بال الغرب على أمد استمرار سيطرته، إلى درجة التواطؤ مع الملكيات المطلقة القديمة والدكتاتوريات الوطنية، بدل أن يعرض التضامن مع الثورات. بل ذهب نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، إلى حد التدخل العسكري في ليبيا، وهو ما لم تعترض عليها وقتها روسيا والصين، وكانت تلك حرباً صورية لم يُصرّح ساركوزي بأهدافها لأنه ما كان من الممكن التصريح بها، مُخفياً بذلك فساده هو.

نعم، منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 2014 كانت أوروبا ضعيفة القلب حيالها، وعرضت مزيجاً من التردد ونقص المعرفة. وبينما ندر أن رفضت المتاجرة مع أوليغاركييّ بوتين، متساهلة حتى مع جشع بعض قادتها السابقين،2 فقد اعتمدت على التحالف الأطلسي تحت الإمرة الأميركية، بدل أن تؤكد نفسها كقوة مستقلة، بما في ذلك في الشؤون الدفاعية. وفي الوقت ذاته أدارت ظهرها للعالم، مُسوِّرة نفسها في قلعة من الأمن والهوية القومية.

أوروبا هذه التي تعيد اكتشاف الحرب في قارتها نفسها، مع مَوَاكب اللاجئين المتولدة عنها، ومع الكوارث والبؤس الإنساني، هي أوروبا نفسها التي غالباً ما أغلقت حدودها، ومنها بخاصة فرنسا، في وجه الإنسانية الجريحة التي وصلت إليها. لقد رفضت التوصل إلى علاقة جديدة قائمة على الاعتماد المتبادل والتضامن مع شعوب المتوسط وأفريقيا.

الدليل على ذلك في الآونة الأخيرة يتمثل في ما جرت معاينته من عنصرية بمناسبة استقبال اللاجئين الأوكرانيين الهاربين من القتال في بلدهم. لقد صوحب ذلك الاستقبال بكلام عن كيف أن هؤلاء اللاجئين مثلنا، أي باختصار بيض، وأن الأمر يتعلق بهجرة «نوعية» (خلافاً لتلك الهجرة التي تَفِدُ من مناطق أخرى) (اقرأ افتتاحية إلين سالفي حول ذلك، بالفرنسية). هذا بينما المهاجرون غير الأوروبيين، الأفارقة بخاصة، ممن كانوا يفرون عبر الحدود الأوكرانية، جرى ردُّهم على أعقابهم بفظاظة.

لكن لا شيء من هذه الأخطاء، ولا حتى الجرائم، التي ارتكبها الغرب تبرر العدوان الروسي. لقد كانت بالفعل مواتية لمقدم الإمبريالية الروسية التي يمثلها فلاديمير بوتين، بعدوانيتها وحربيتها ورجعيتها، لكنها ليست بحال سبباً لها. «الطريق الروسي» الذي يريد بوتين أن يفرضه على العالم له منطقه الخاص.

لقد أجبر غزو أوكرانيا العالم على أن يدرك، وإن متأخراً، واقعاً وحشياً جديداً تتعين مجابهته وجهاً لوجه بدل اللجوء إلى المقاربات القديمة، أو ردود الفعل التلقائية، أو ببساطة الميل إلى مساندة طرف محدد. أولئك الذين لا يكنون أي تعاطف مع رأسمالية مفترسة اقتصادياً، مدمرة بيئياً، ومسيطرة جيوسياسياً، لا يمكنهم أن يستخدموا هذه الويلات لإعفاء العدوان الروسي من اللوم أو لعدم أخذ موقف منه حين يواجههم واجب التضامن من الشعب الأوكراني.

أثناء حروب يوغسلافيا بين 1991 و2001، وقت عادت أصوات المدافع إلى أوروبا لأول مرة [بعد الحرب العالمية الثانية] وقع علينا أن نواجه الواقع الجديد للدول والجيوش التي نهضت من انهيار الاشتراكية، والتي اعتنقت إيديولوجية قومية وعنصرية قاتلة. لقد أدى ذلك إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كان ضحاياها مسلمو يوغسلافيا السابقة.

يتمثل الخيار المعضل، بالتالي، إما في عدم فعل أي شيء، وغسل المرء يده من المشكلة التي كانت يستحيل تصورها سياسياً وأخلاقياً، وبخاصة بعد الجرائم الجينوسايدية في سربرنيتشا في البوسنة، أو في فعل شيء ما، حتى لو كان ثمة مخاطرة بأن يُنفَّذَ الرد على الجرائم ضمن إطار مُجادَل فيه ومفتوح على النقد، حين اقتضى الأمر أن تقع عملية الناتو في كوسوفو خارج تفويض الأمم المتحدة.

نداء من قبل اليسار الأوكراني والروسي والبولندي

على أنه من السهل الخروج من هذه المعضلة الزائفة: فما على المرء إلا الإصغاء إلى المنخرطين في الصراع اليوم، بخاصة الأصوات الأوكرانية والروسية والبولندية التي تتشاطر الالتزامات الاشتراكية والمناهضة للإمبريالية مع اليسار الأوروبي الجذري. بالنسبة لهؤلاء، مثلما كانت بخصوص التدخل الروسي في سورية (اقرأ مقالة الرأي التي كتبها المؤلف والناشر السوري الفرنسي فاروق مردم بيك في ميديا بارت)، ليس ثمة نقاش، هذا إلا إذا كان المرء يتواطأ مع سيطرة إجرامية وقمعية جديدة.

هذه هي مقاربة الحركة الاجتماعية، وهي منظمة سياسية في أوكرانيا تجمع بين نقابيين ونشطاء من منظمات اليسار السابقة المتنوعة. في سياق تنديدها بـ«انبعاث الإمبريالية الروسية»، أطلقت المنظمة نداء إلى «اليسار الدولي» تدعوه لأن يُدين السياسات الإمبريالية للحكومة الروسية وأن يُظهِرَ التضامن مع الشعب الذي يعاني من حرب دامت لنحو ثماني سنوات، والذي قد يعاني من حرب جديدة. يستطرد النداء: «للأسف، لم يترافق تدهور الإمبريالية الأميركية ببزوغ نظام عالمي أكثر ديمقراطية، بل بصعود ضوارٍ إمبريالية وحركات قومية وأصولية. ضمن هذه الشروط يتعين على اليسار الدولي الذي اعتاد أن يقاتل ضد الإمبريالية الغربية فقط أن يعيد النظر في استراتيجيته… فمثلما كانت الامبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر هي قوات الجندرمة في أوروبا، فإن نظام بوتين هو اليوم الحاجز دون تغيرات اجتماعية وسياسية في الفضاء ما بعد السوفييتي».

في مقابلة مع اليومية السلوفينية دنيفنيك، أخذ إيليا بودريتسكيس، المؤرخ الروسي الذي يعيش في موسكو والذي يبقى صوتاً لليسار الناقد لنظام بوتين، موقفاً مشابهاً. يقول: «لقد فقد اليسار الأوروبي الاهتمام بالأممية. إنهم يرون العالم صراعاً بين الإمبريالية الأميركية وأولئك الذين يعارضونها». ويضيف: «ومن المفاجئ أن نجد بينهم متعاطفين مع بوتين لأنه يقاوم الإمرة السياسية للولايات المتحدة. على ضوء الصراع في أوكرانيا، يبدو لي أن هناك حاجة ملحة إلى تجديد المقاربة الأممية لليسار الأوروبي فيما يخص السياسة الدولية».

وبظُرف لطيف، يستطرد بودريتسكيس محذراً: «من شأن ذلك [تجديد المقاربة] أن يكون مفيداً لنا جداً [في روسيا]. فنحن اليوم في وضع أسوأ ممّا أثناء الحرب الباردة». لماذا؟ لأن «أخلاقية المسؤولية3 قد أهدرت من قبل الطرفين كليهما»، بحسبه. ثم لأن روسيا بوتين، خلافاً للاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة، «لا يمكنها أن تعرض بديلاً إيديولوجياً أو سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً للنظام الأميركي».

ومن بولندا، ثمة أخيراً هذا الخطاب إلى اليسار في الغرب: «ليس عليكم أن تحبوا الناتو، لكن روسيا ليست الطرف الأضعف أو الواقع تحت التهديد أكثر من غيره». هذه الكلمات جاءت من حزب رازم اليساري الذي يعني اسمه: معاً، والذي تُماثِلُ سياسته سياسة بوديموس في إسبانيا، ومن بعض الأوجه سياسة الحزب اليساري الجذري الفرنسي: فرانس إنسوميز [فرنسا الأبية].

كتب أربعة من قادة الحزب البولندي: «طوال عقود صورت روسيا نفسها ضحية قوى معادية تهدد أمنها. الوقائع تناقض ذلك. بجيشها القوي وترسانتها من الرؤوس النووية وطموحاتها الإمبريالية، روسيا هي التي تحاول فرض ما تريد على البلدان المجاورة، وهي من يتعين على اليسار أن يعارض».

وباختصار، ليس هذا زمن المساومة في مواجهة الإمبريالية الروسية الجديدة. كل موقف يعامل المتخاصمين كمتساوين، كمخاطر متساوية، يَؤول في المحصلة إلى التقليل من شأن الواقع الجديد والمخاطر المعنية. وفي المحصلة، لا يمكن للردّ أن يكون انسحاباً إلى القلعة القومية، أو تبنياً لموقف محايد وهمي بذريعة عدم الانحياز. حين نُواجَه بخطر على هذا المستوى، ليس ثمة رد غير التنسيق مع أمم أخرى، أي الأممية التي مَهَّدَ التخلي عنها الطريق لليسار الأوروبي ليعود إلى قومية تحفزها الهوية ومعاداة الأجانب. وهي القومية التي تمهد بالنتيجة لإمبريالية متسلطة ومحاربة.

علاوة على ذلك، تُظهِر أصول نظام بوتين على ما جرى تبيانها أعلاه كيف أن أي غموض بشأنها ينتهي بإهمال انشغال تحرري أساسي وما يتصل به من صراعات ومطالب: الديمقراطية. يمثل التسامح مع الحكومة الروسية الحالية مؤشراً على اهتمام محدود بقضية الحرية، على ما يدلل داعمو روسيا من اليمين المتطرف. لا بل إن هذا التسامح يدل على افتتان بالحكومات التسلطية.

مُجادِلاً ضد مثقفي اليسار الذين أحجموا عن الوقوف مع الحكومات التي قاومت النازيين في بدايات الحرب العالمية الثانية في 1941، أقرّ جورج أورويل بسعادة بكل نواقص النظام البريطاني الذي كان امبراطورية حتى ذلك الوقت. صرَّحَ أورويل في مقالته «الثقافة والديمقراطية»، مثلاً، بأنه «بعد كل شيء، إذا كان الألمان قساة مع البولنديين، فسلوكنا نحن [البريطانيين] لم يكن لطيفاً مع الهنود». لكنه قال ذلك من أجل أن يوضح نقطة محددة: في حين أن من المهم تثبيت أن جريمة هي جريمة ولا شيء آخر، سيان ارتكبتها ديمقراطية أم دكتاتورية، فإنه ما من تساوٍ بين النظامين، إذ أن أحدهما يسمح بالاعتراض عليه فيما يحظر ثانيهما ذلك. «في بلد كهذا [انكلترا]، نحن لا نخشى أن ننصب قاماتنا ونقول ما نعتقده»، قال أورويل.

ليس هناك ما هو أكثر إلحاحاً من دعم أولئك الذين يقاومون عدوان الإمبريالية الروسية الجديدة، ومساعدتهم والدفاع عنهم، بما في ذلك بالسلاح. وهذا من أجل أن يستطيع الشعب الأوكراني اليوم، والشعب الروسي غداً، والشعوب الأخرى من وسط أوروبا وشرقها، نصب قاماتهم وقول ما يفكرون به، أن يختاروا بحرية مصيرهم الخاص.

1.نسبة إلى شخصية في فيلم كوميديا سوداء ظهر في عزّ الحرب الباردة عام 1964، عن حرب نووية أميركية سوفييتية محتملة. يُنظر هنا من أجل المزيد.

2.قد يكون هذا تلميحاً إلى غيرهارد شرودر، مستشار ألمانيا الأسبق الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت وشركة خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، ويتلقى مئات ألوف اليوروهات سنوياً لخدماته. شرودر نفى مسؤولية روسيا عن تسميم إلكسندر نافالني، ووصف بوتين بالديمقراطي الذي لا تشوبه شائبة.

3.أخلاقية المسؤولية، بحسب ماكس فيبر في كتابه السياسة كمهنة، هي مسؤولية السياسي عن عواقب أفعاله. ويتقابل المفهوم مع أخلاقية الاعتقاد، وهو تصرف الفاعل وفقاً لما تمليه معتقداته.

——————

الغزو الروسي لأوكرانيا أحد أوجه سياسة قوة إمبريالية عدوانية يتعين الوقوف إلى جانب ضحاياها، مثلما هو الحال بخصوص ضحايا أية قوة إمبريالية أخرى. وليس لنا في سورية بخاصة، التي دعمت الإمبرياليةُ الروسيةُ نظامَها الإبادي، وفي عموم المجال العربي، أن نقف إلى جانب المعتدي بذريعة أن القوى الغربية التي عانينا منها الكثير تقف ضده. نُقوّضُ قضيتنا، إن في سورية أو في فلسطين أو غيرهما، بفعل ذلك.

مقالة إدفي بلينل، رئيس تحرير مجلة ميديابارت الفرنسية، نُشرت بالفرنسية والإنكليزية بُعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 25 شباط (فبراير) من هذا العام، ونُترجمها إلى العربية لأنها لا تزال راهنة، ثم لأنها تطرح الصراع الجاري في أوروبا في سياق أُممي واسع.

نُشِرَ الأصل الفرنسي كافتتاحية في ميديابارت على هذا الرابط. النسخة الإنكليزية من ترجمة مايكل ستريتر، ومنها جرت الترجمة إلى العربية بموافقة من المؤلف.

*****

ترجمة: ياسين الحاج صالح

موقع الجمهورية