أسطورة «الأرض»: هل يجب أن نحبّ أوطاننا فعلاً؟/ محمد سامي الكيال

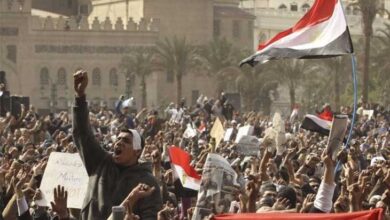

باتت البلاغة الوطنية العربية التقليدية، مثل الحديث عن «حب البلاد» و«التضحية لأجل الوطن» مثيرة للسخرية في كثير من الأحيان، خاصة بالنسبة للأجيال، التي شهدت انحلال دول ما بعد الاستقلال، وجرّبت العيش في ظل أنظمة ديكتاتورية لا مشاريع فعليّة لها؛ وحروب أهلية؛ واضطرابات اجتماعية عنيفة؛ وهجرة جماعية ولجوء وتشرّد. رغم هذا يبدو أن «الوطنية» تعود دائماً مع كل حدث سياسي، أو احتجاجي مهم، كما شهدنا مثلا في احتجاجات محافظة السويداء السورية، أو حملة المرشّح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي في مصر.

يثير هذا أسئلة متعددة عن الحمولة السياسية، التي يبدو حتى الآن أنها لا تنضب، للخطاب الوطني، وعناصره الأساسية، وعلى رأسها «الأرض»، والارتباط بأهلها وناسها، ووحدة الجميع صفاً واحداً لأجل مصلحة البلد. رغم أنه لا توجد واقعة جديّة، عبر تجربة تاريخية طويلة، تدعم فعلاً هذه المقولات والمشاعر.

تبدو الشاعرية الوطنية السائدة أقرب لمفهوم Patriotism في السياق الغربي، الذي له مرادف باللغة الألمانية هو Vaterlandsliebe، قد تكون ترجمته حرفياً مفيدة لإدراك دلالة المفهوم: «محبة أرض الآباء»، وهو من مكونات النزعة القومية/الرومانسية الحديثة، إلا أنه لا يعتبر، في حد ذاته، مذهباً سياسياً متكاملاً، بقدر كونه ميلاً أو نزعة، موجودة في الأدب أو الفلكلور، أو نمط معيّن من الفلسفة، وقد عمل السياسيون القوميون تاريخياً على تطوير تلك النزعة واستثمارها، وكانت نتائج ذلك غالباً ممارسات ووقائع تاريخية مأساوية، بسبب ما قامت عليه من عنصرية، واستعلاء عرقي وثقافي، ونَفَس عدواني تجاه الشعوب والأمم المجاورة.

إلا أن تلك «المحبة»، في العالم الثالث، ارتبطت بحركات التحرر الوطني من الاستعمار، وليس فقط بالعنصرية، ما أعطاها سمه تحررية، ساهمت بالفعل بتخليص كثير من الناس من علاقات وامتيازات ظالمة، ولكنها في الوقت نفسه غطّت على عمليات القمع والاضطهاد المتعددة والمركّبة، التي ترافقت مع إنشاء «الشعوب» والروابط الوطنية في الدول المستقلة حديثاً. ما زال كثير من البلدان تدفع حتى اليوم أثماناً باهظة لنمط وطنيتها، لدرجة باتت معها مساءلة الأسس، التي قام عليها التحرر الوطني برمته، ضرورة قصوى للخروج من المآزق البنيوية التي يعاني منها السكّان. ولكّن هذا لا يحدث، و»محبة أرض الآباء» تبقى الخطاب الأساسي. لماذا يصعب تجاوز هذا «المأزق» فعلاً؟ وما «الأرض» التي يقف عليها اليوم كل المتمسكين بخطاب الوطنية التقليدي؟

الأرض خارج «الطبيعة»

قد يبدو التعلّق بـ«أرض الآباء» أمراً طبيعياً وبديهياً للغاية، وربما يكون كذلك بالفعل في حالة القبائل والتجمّعات الزراعية الأقل تعقيداً، إلا أنه بالتأكيد شديد «الاصطناع» عندما يكون جانباً من ثقافة جماهيرية حديثة، تُنتج حتماً في المدن. لم يدوّن الفلاحون البسطاء النزعة الوطنية الرومانسية، وإنما فلاسفة وأدباء وفنانون، ضمن صراعات سياسية شديد التركيب. ما يجعل أسئلة من قبيل: ما الأرض؟ مَنْ الآباء؟ مركزية جداً، والإجابة عنها شديدة الصعوبة، لأنها تحدد أنظمة سياسية، وتشريعات قانونية، ومصائر مجموعات سكّانية.

لعبت مفردة «الأرض»، في الثقافة العربية المعاصرة، دوراً في تطبيع سياسات وخطابات دول ما بعد الاستعمار، فقيمها وقوانينها وطرقها الإدارية ورواياتها التأسيسية مستقاة من الأرض نفسها، التي تلتصق بها جباه الفلاحين من الشعب الطيب، وهذه الاستعارة الخطابية تعني أن نموذج التحرر الوطني قائم على تقليد ثقافي وديني وعرقي غير منقطع عبر التاريخ، حافظ عليه الآباء المؤسسون، وهؤلاء كانوا أبطالاً أو أباطرة عظماء.

وبالتالي فإن كل القيم، التي توصف بأنها كونية أو إنسانية، بما فيها الحرية والعدل والمساواة، يجب أن تعرّف أولاً ضمن ذلك التقليد، ولمصلحة تلك الأرض. يوصل هذا، عبر طريق مستقيم، إلى قضايا أكثر تفصيلاً، بما فيها دين الدولة وعرقيتها، ومصادر تشريعها، السابقة على مبدأ السيادة الشعبية نفسه. كما أن الارتباط بالأرض وآبائها يتطلّب «روحاً» واحدة، يلتزم بها الناس، ويعلونها على منافعهم الشخصية والفئوية. لا يبدو هذا أفضل أسلوب لإنتاج حيّز عام مفتوح، يتيح للبشر حرية التعبير عن معتقداتهم ورغباتهم ومواقعهم الاجتماعية، وكذلك الدفاع عن مصالحهم. إلا أن المسألة الأهم في الإنتاج السياسي/الأيديولوجي لـ«أرض الآباء» أنه يغفل التنوّع الفعلي للأراضي والمساحات داخل الدولة المعنية، إذ تختلف ظروف البشر باختلاف الأقاليم وأنماط الإنتاج والموروث الشفوي، والتعلّق بالأرض فعلياً قد يتطلّب ميلاً أكبر للمحليّة واللامركزية، لا توفّره أو تقبله الرواية الوطنية نظرياً، ولذلك فإن من يحبّون «أرض الآباء» قد يكونون واقعين في غرام السلطة أو الدولة المركزية نفسها. ربما يمكن تفسير هذا «الغرام» بنمط التنمية الذي اتبعته معظم الدول العربية بعد الاستقلال، عبر ربط فئات متعددة بعلاقة اعتمادية مع جهاز الدولة المركزية، تشبه الإعالة، وهو ما حاول كثير من المؤرخين الاجتماعيين وصفه بمفاهيم، مثل «الزبائنية»، «التفليح»، «الريعية»، إلخ. وبغض النظر عن دقة هذه المفاهيم، والجدل الكبير حولها، فالثابت أن سياسات الدول الوطنية العربية لم تتح نشوء أو نمو فئات، تتمتع باستقلالية مادية نسبية عن جهاز الدولة والسلطة الحاكمة. ومع الأزمة البنيوية التي تعيشها الدول العربية اليوم، يبدو أن الحلم بإعادة إحياء الدولة الراعية، ما يزال المسيطر على المخيّلة السياسية لفاعلين اجتماعيين مختلفين. يجعل هذا من «الوطنية»، والالتزام بقيمها الأكثر «صفاء»، البرنامج شبه الوحيد في كل «الثورات»، والمُنتج لـ«عاطفيتها». وقد التزمت معظم انتفاضات ما يعرف بـ«الربيع العربي»، وما بعده من اضطرابات حتى يومنا هذا، بفكرة إسقاط النظام والحفاظ على الدولة، بتعريف مجهري جداً لـ«النظام»، لا يكاد يتجاوز، في أغلب الحالات، شخص رأس السلطة أو عائلته. ولكن، إذا كانت الغاية الحفاظ على «أرض الآباء»، أي الدولة القائمة، بروايتها التأسيسية، ونمط وطنيتها، وتحديداتها الدينية والقومية، ومنظورها التشريعي، فأي تغيير يتوقّع الثوّار؟ وما الآفاق الفعلية لهذا النمط من المعارضة شديدة المحافظة؟

آمال الوطنية

قد تنبني آمال التغيير على فكرة أن تحديد هوية الدولة ودستورها قضية مؤجّلة، إلى حين الخلاص من القمع الأمني، وفساد الفئات المتنفّذة، والانتهاكات شديدة الوضوح، التي تمارسها السلطة بالضد من قوانينها نفسها، أي ما يشبه بناء ائتلاف، لا تجمعه إلا نقطة واحدة، وهي الخلاص من أسماء معيّنة على رأس السلطة، وهي استراتيجية أثبتت فشلها مراراً، ربما بسبب تحديد يبدو خرافياً لأصل المفاسد في النظام، وهو الذات الشريرة، أو الغبية، أو العميلة، للطاغية الحاكم، وعصبته الأقرب.

قد يكون الأجدى البحث عن المشكلة في «أرض الآباء» نفسها، أي في البنى والأنظمة المؤسِّسة للتشكيلات الوطنية المعاصرة، وأزماتها، مادياً ومؤسساتياً وقانونياً وثقافياً، وهذا فعل جذري و»عنيف»، يتطلّب عملاً سياسياً شديد التعقيد، وطويل المدى، ويشمل مستويات متعددة ومركّبة، إلا أن خطوته الأولى تبدأ حتماً من القطيعة مع الوطنية السائدة، والروايات المؤسسة للدولة.

هذه الخلاصة قد تبدو خيالية إلى حد بعيد، وذلك أساساً لعدم وجود فئة أو فئات اجتماعية، لديها الرغبة والقدرة والمصلحة لتحقيق مثل تلك القطيعة، وتأسيس بناء وطني جديد؛ فضلاً عن أن انسداد الأفق السياسي، وانعدام القدرة على إنتاج المشاريع، ليسا مشكلة عربية فقط، فحول العالم تندلع الاحتجاجات، ثم تهدأ، بعد أن يدرك الناس أنهم لا يستطيعون اقتراح مخططات جدّية للتغيير. رغم هذا فإن لـ«أرضنا» خصوصية.

هل القطيعة ممكنة؟

تقوم «الخصوصية» العربية الحالية، على أن كثيراً من الأنظمة الحاكمة تفقد بالتدريج قدراتها على ضبط وتنظيم واستيعاب كتلها السكانية الكبيرة، وتقديم أي مشاريع فعلية لها، أو خطاب أيديولوجي مقنع، ينجح بتأسيس هيمنة فعلية، وهذا يجعل المجتمعات أقرب لقنابل موقوتة، تنفجر بشكل دوري، وشديد العنف. أو بلغة أخرى، يفشل نمط الوطنية القائم بإنتاج رموز وبرامج، تمكّن أنظمة السياسة والاقتصاد والقانون والدين والأخلاق من أداء وظائفها المفترضة بشكل سليم، ما سيحوّل البشر إلى «الخارج» بالنسبة للنظام، أي البيئة التي تحوي حشداً هائلاً من العناصر الفوضوية، التي لا يقدر على استيعابها، وفكّ تعقيدها، وتشغيلها ضمن أطره، ما سيعرّضه للتبدد في تلك البيئة، أو الكم الهائل من البشر غير المؤطّرين. ضمن هذا السياق، تبدو محاولة المعارضات والاحتجاجات العربية، لإعادة إنتاج الوطنية، و«الحفاظ على الدولة»، شديدة السطحية، فضلاً عن كونها فاشلة، ولا تستطيع تقديم بدائل فعلية للبشر، وربما لن تؤدي إلى أكثر مما يمكن تسميته «إطالة أمد الاحتضار»، والفوضى المرافقة له. وقد يكون العمل، في إطار الممكن، لإنتاج أشكال مبدئية من التنظيم المحلي والسياسي، وبذل جهد لإنتاج ذات سياسية جديدة، بروايات أخرى، أفضل من الركون إلى «الكسل الوطني»، وهو في حالتنا كسل في التفكير أساساً. ربما لم يعد من الممكن أن نحب تلك «الأوطان»، وآن الأوان لإنهاء «العلاقة السامة» معها.

كاتب سوري

القدس العربي