إنشائيات الواقع… إنشائيات التاريخ/ نادية هناوي

14 اذار 2024

الناقد صفة أدبية تطلق على من يتمتع بالقدرة على تذوق النصوص وسبر مستوياتها، وهو أمر لا يتأتى إلا بالموهبة المشذبة بالقراءة الواعية، التي تمنح صاحبها ذخيرة بها تقوى أدواته فيتمكن من أداء وظائف التفسير والشرح والتحليل والتأويل. ولكن ماذا عن الكاتب الذي يرى النقد الأدبي عملية إنشائية فيها تختلط المفاهيم بالمصطلحات، وتتحشد الأسماء وتحشر المقولات حشرا، فتكون الفوضى محصلة، بها يتلبس هذا الكاتب صفة الناقد قسرا.

يجرِّب كثيرون حظهم في مجالات كتابية يخفقون فيها، ويهرعون إلى النقد آملين في أن يجدوا ضالتهم فيه، متخذين من الإنشاء طريقا لبلوغ مآربهم، غير أن القراء الاعتياديين يحسبون هذا الإنشاء نقدا أدبيا. ولأنهم لا يجدون فيه شيئا واضحا ومحددا، بل هو طلسمة وطنطنة، تقودان إلى التعمية والتضليل، يحكمون على النقد الأدبي أنه عملية زائدة ولا جدوى منها للإبداع الأدبي. ولا شك في أن لكتابة المقالة الأدبية مواضعات تجعل الصفة الإنشائية فيها مشروطة بوحدة الفكرة وموضوعيتها وجدتها، وبخلاف ذلك تكون المقالة غير متماسكة وترتدي ثوبها الفضفاض فتنأى عن أن تكون ناجحة. أما المقالة النقدية الغنية والمتسمة بالرصانة، فإن الصفة التحليلية هي الغالبة، وأي إنشاء يتخلل سطورها، أو أي فكرة تقحم قسرا وتربط عمدا لتتداخل مع فكرة أو أكثر، فإنما يُضعف بناءها، ويبعدها عن اكتساب العلمية المتوخاة منها، ويفقدها قيمتها النقدية.

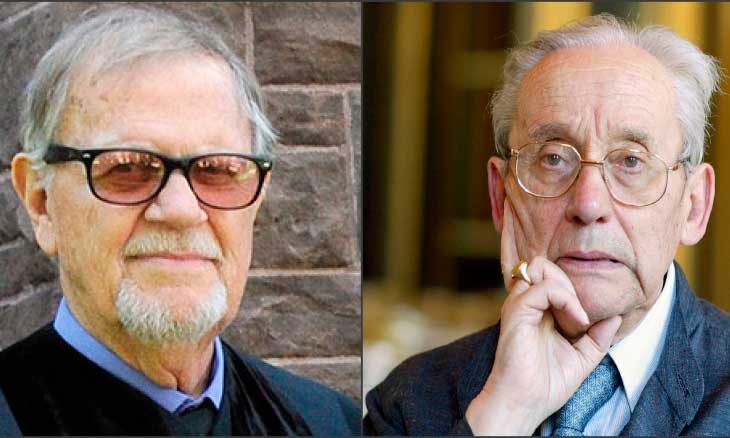

هذا ما أثارته فيَّ مقالة (الرواية سردنة التاريخ وفاعلية المتغير) للكاتب علي حسن الفواز، المنشورة في «القدس العربي» بتاريخ 13 فبراير/شباط 2024. وما يلفت النظر فيها هو متنها الفضفاض وما حُشدت فيه من أسماء ومقولات ومصطلحات وأفكار لا تمت بصلة لما يوحي به العنوان من جانب، وواقعية نجيب محفوظ من جانب آخر. فقد جمع الكاتب بطريقة الخبط والخلط كل المفردات التي أشبعها النقد تنظيرا وتمثيلا، وحشر المقولات حشرا، ما أدى إلى التباس الواقع في كينونته الزمنية بالتاريخ في كينونته السردية.

وقد بانت إنشائية الكاتب منذ السطور الأولى التي فيها جمع أسماء الأعلام ممن لم يتخصصوا في موضوعة التاريخ والسرد، بل لهم باعهم في مفاهيم الشكل والبنية والسيمياء؛ فبدأ بالشكلانيين بروب وتوماسفشكي ثم انتقل إلى غريماس ودريدا وتودوروف لينتقل بعدها الى مجموعة مفاهيم لا صلة تجمع بينها، وحشرها دفعة واحدة مثل تعددية الأصوات والحوافز والبنيات وفائض المعنى ثم القراءة والتلقي والتفكير. واتخذ من نجيب محفوظ مثالا لما تقدم ليقوم على الشاكلة نفسها بتحشيد مفردات (الأيديولوجيا والعقدة والاعتراف والجنس والثورة) وعدَّ الحكاية هي التاريخ وأن الرواية الجديدة هي رواية ما بعد الحداثة مع عبارات إنشائية مثل (حكي قياسي ومطابقة حكي/ سرد الحكاية والحكي الممنهج/ الحكاية الأسطورية/ رمزية مفهوم الحكي والحكواتي) والأدهى من ذلك كله تصور الكاتب أن هناك فاصلا بين الحكي والسرد (الحكي بوصفه سردا). وغني عن البيان أن السرد هو الفضاء الأعم والحكي جزء من هذا الفضاء، أو قوله إن نجيب محفوظ (جعل تاريخ الرواية العربية المعاصرة) عقدة ولعبة بهما تحدي الروائيين العرب، وأن السرد غير التاريخ (السرد كلعبة تدوينية بمواجهة التاريخ ذاته). بهذا الشكل تصبح الإنشائية وبالا على صاحبها فتؤدي به إلى المغالطة، ومن حسن الحظ أن النقد الأدبي حقل معرفي يفضح من يأتيه بلا مقدمات ولا مرجعيات ولا أدبيات، ولذلك يتحصن الكتّاب من الوقوع في المغالطة من خلال الحرص على إتقان أصول البحث، والكاتب الذي لا يكترث لهذه الأصول تغلبه الإنشائية وتكون سمة سلبية، بسببها لا يمكن له أن يطال النقد الأدبي لا من قريب ولا من بعيد. أما الانطباعية فليست هي الإنشائية كونها تتحصن بالدربة والمران والمنهج، فلا تقع في التدبيج والتسطير الإنشائي الذي يضيع عليها صفتها النقدية.

والتدبيج الإنشائي في المقالة أعلاه، بدا جليا فتعددت المغالطة في مواضع كثيرة مثل (عقدة نجيب محفوظ الروائية) و(سردنته تاريخ المدينة المصرية) و(لعبة محفوظ في سردنة التاريخ) و(هويات الاجتماع المصري) و(شخصية البطل اليومي) و(الحكاية استعادة لنوع من سردية المقامة).

وما أفضى إليه هذا التدبيج الإنشائي هو افتراض الكاتب، أن الواقع هو التاريخ، وهذا ما يتناقض مع أدبيات ما بعد الحداثة ونظريات السرد التاريخي. ومن المفروغ منه أن السرد مفهوم عام ينطبق على الأدب بكل صنوفه، كما ينطبق على التاريخ والسياسة والاجتماع والدين والميثولوجيا، إلخ. وما تنظيرات هايدن وايت للمتخيل التاريخي، سوى توكيد لحقيقة أن التاريخ سرد، أيا كان هذا السرد حكاية أو قصة أو رواية، وليست وراء ذلك استعادة البنية لسياقها، أو الرواية للحكاية – كما تصور الكاتب الكريم – لأن أصل التاريخ أنه سردية صغرى، وما من سرديات كبرى لا يرقى إليها تخييل أو لا يتغلغل فيها. أما تصور الكاتب أن الواقع والتاريخ واحد، فهو من قبيل الخطأ الشائع، والفارق بين الواقع والتاريخ هو بلا شك كالفارق بين الرواية الواقعية والرواية التاريخية ورواية التاريخ. ومن ثم لا تتساوى مفردات (الوقت، الزمنية، الماضي، التقاليد، التراث) فكل واحدة لها حدها المفاهيمي، وإذا كان بعض منظري الواقعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد عدوا الواقع مرادفا التاريخ، فإن الأمر تغير مع مرحلة ما بعد الحداثة التي معها صارت الحداثة نفسها إشكالية تفرخ إشكاليات كثيرة من بينها التاريخ. ولهذا السبب وجد هايدن وايت أن في فك الاشتباك المفاهيمي بين الواقع والتاريخ ما يساهم في فهم الحداثة وما بعدها، فهي في لا نهائيتها تمثل التاريخ في لا زمانيته، وعليه تكون لكل زمان حداثته. يقول هايدن وايت في دراسة له عنوانها (الحداثة والإحساس بالتاريخ Modernism and the sense of history): (أنا أعتبر الحداثة حركة ثقافية تبلورت في وقت ما بين عامي 1910 و1930 كرد فعل على عملية التحديث التي سعت إلى إزالة الغموض عن العالم، وتدمير الخرافات والأساطير. وأؤكد أن الحداثة، بالنسبة لي، هي استجابة ثقافية للتحديث والهدف هو إقامة علاقة خيالية بديلة مع الواقع، غير تلك التي كانت سائدة خلال القرن التاسع عشر في المجتمع الأوروبي. وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى الحداثة وما بعدها بشكل عام على أنها رؤية تفترض ضرورة المراجعة الجذرية للتاريخ).

فالحداثة وما بعدها ليست مجرد سمات تطرأ على الواقع، فنشعر أن جزءا منه مضى وانقضى، وآخر منه استجد أو تجدد، بل الحداثة وما بعدها فكرة متجسدة وحاضرة في كل أوان ومشتركة وعامة في الفنون والآداب وتتميز، حسب هايدن وايت، بـ:1/الإيمان بالاستقلالية الجمالية في مواجهة الكليات. 2/ الإنتاج الثقافي وانهيار التمييز بين ما هو فني وغير فني. 3/ كل شيء في الواقع بما فيه الطبيعة هو مصنوع وغير حقيقي (تم تشكيله) ويمكن التعامل معه على أنه فن. 4/ أن الحداثة وما بعدها كامنة في الشعر واللغة والكتابة. ويستند هايدن وايت في طرحه هذا إلى فلسفة الأمريكي فريدريك جيمسون (1934) الذي وصف الحداثة وما بعد الحداثة بأنها «مجازات» تفيد في كتابة روايات تاريخية بديلة عما كتبه مؤرخو التاريخ الرسمي، الذين إليهم توجه تهمة أنهم أيديولوجيون. من هنا يكون السرد الواقعي هو الحاضر كمفهوم ذي بعد أحادي وفيه المتخيل السردي إيهامي، في حين يكون السرد التاريخي أوسع مدى وأبعادا؛ فهو الذي عاشه الاسلاف وخلفوه لنا تراثا نعيشه اليوم وستعيشه بعدنا أجيال أخرى. وهذه هي حداثة التاريخ وهي أشمل من الواقعية التي بدأت بعصر النهضة وعصر الاستكشاف والإصلاح والثورة العلمية، في حين بدأت حداثة التاريخ من زمان يتجاوز الزمان الذي تم تدوينه على أنه ماض إلى الحاضر التاريخي الذي يفترض أن له ماضيا ومستقبلا. وبهذا الامتداد الزماني يمكن لنا أن نبصر في التاريخ أنواعا من الغموض والتناقضات التي هي مهمة الحداثة وما بعدها في مختلف مراحلها.

إن هذا الذي يطرحه هايدن وايت حول الحداثة يؤكد أن التاريخ شيء والواقع شيء آخر. وما الوقوع في مغالطة أن الواقع هو التاريخ سوى تبعة من تبعات النظر إلى التاريخ سردية كبرى، هي مصدر من مصادر الحكمة أو المعرفة. وهو ما تعارف عليه كتّاب الرواية منذ بلزاك وفلوبير وتولستوي وزولا وكونراد. وقد ساهمت ما بعد الحداثة في تفنيد قدسية التاريخ، الأمر الذي سمح للمتخيل التاريخي أن يسبر أغوار المدونات التاريخية وهو ما مثلته رواية التاريخ.

صحيح أن نجيب محفوظ ابتدأ مسيرته الإبداعية بكتابة الرواية التاريخية لكنه لم يجد فيها بغيته، لأنه تعامل مع التاريخ كتعامل كتّاب القرن التاسع عشر، أي سردية كبرى. ومن ثم وجد في الرواية الواقعية ما يلبي أهدافه فواظب عليها، وأودع فيها أفكاره الاجتماعية، تارة بواقعية نقدية وتارة أخرى برمزية فلسفية، باستثناء بضعة أعمال روائية وقصصية استدعى فيها نجيب محفوظ بعض المرويات التراثية كحكايات ألف ليلة وليلة، ورحلة ابن بطوطة، لكن قصده ظل رمزيا وواقعيا بالعموم والخصوص.

إن إدراك هذا الفارق المفاهيمي بين الواقع والتاريخ من جهة والرواية الواقعية ورواية التاريخ من جهة أخرى، يوجب على من يخوض في هذه الموضوعة النظر المتفحص الدقيق في أطروحة هايدن وايت، وليدع جانبا كل ما أتت به طروحات الشكلانيين والسيميائيين، لأنها حطبت في واد غير الوادي الذي احتطب فيه هايدن وايت وبول ريكور ومعهما منظرو التاريخانية الجديدة. ومن كتب هايدن وايت التي فيها نلمس فصلا منهجيا دقيقا بين الواقع والتاريخ كتاب (الماضي العمليThe Practical Past )2014 وأخذ المفهوم من الفيلسوف الإنكليزي والمنظر السياسي مايكل أوكيشوت (1901-1990) الذي استعمله للدلالة على ما يوظفه الأفراد ضمن لغة ما من تعابير ومفردات يوجهون بها شؤون الحياة اليومية. ويجعل هذا التوظيف من الماضي حاضرا، وهذه الحاضرية هي التي وجهها وايت لصالح فكرته في أن التاريخ سرد. ولقد دعا هايدن وايت المؤرخين إلى أن يأخذوا على محمل الجد الماضي العملي فيوسعوا مصادرهم في أرشفة التاريخ وألا يقتصروا على الوثائق والمدونات، بل يضموا إليها الأعمال الابداعية مثل الروايات والمسرحيات واللوحات والافلام وغيرها كما دعا بالمقابل المنظرين الأدبيين إلى إشراك المؤرخين معهم في تأصيل النظرية الأدبية.

وكان وايت قد جسّد هذه الفكرة في كتابه (ميتا تاريخ: الخيال التاريخي في أوروبا في القرن التاسع عشر) 1973 وفيه الماضي ليس هو الحاضر الآني ولا هو الماضي المنصرم، بل هو الذي أُرشف وحُفظ كسجلات ومرويات وأنطولوجيات. والماضي بهذا الوصف هو التاريخ الذي لا يمكن أبدا استعادته «كما حدث بالفعل» ومن ثم يكون المؤرخ في موضع المساءلة من لدن من يعيد كتابة التاريخ. أما الرواية الواقعية فساردها يسائل الواقع من خلال سبر أغواره، وهذه هي وظيفته، وبهذا الشكل تعامل نجيب محفوظ مع مجريات الواقع المصري خاصة والعربي عامة.

كاتبة عراقية

القدس العربي»

———————————-

الرواية… سردنة التاريخ وفاعلية المُتغيّر/ علي حسن الفواز

21 – يناير – 2024

قد يبدو سهلا وطبيعيا الحديث عن تعالق كتابة الرواية بالحكاية، وأن السرد هو نوع من اللعب بالحكي، أو هو «الحكي الممنهج» كما سمّاه تودوروف، حيث لا يملك الروائي إلا حيازة الأدوات التي تجعله صانعا مختلفا لذلك الحكي، لكن إجراءات هذا الأمر ستكون صعبة جدا، وأن تقعيده منهجيا ستكون أصعب، إذ لا يوجد «حكي قياسي» ولا توجد مطابقة جاهرة ما بين الحكي، والتمثّل السردي، على مستوى حضور الحدث والتخيّل، أو على مستوى حضور الفكرة والرؤية، ورغم أن في «الحكي» شذرات سردية، إلا أنها تبقى محكومة بعوامل مشافهته للزمن وللمكان، وهو ما قد يتقاطع ورهانات «التأليف السردي» بوصفه عملا فنيا يتطلب وجود أدوات وخبرة وقدرة على تحويل الحكي إلى «نص» له شروطه البنائية وعوالمه وشخصياته، فضلا عن أن السرد كفعلٍ فني يُعيد ترتيب تشكّلات المكان والزمن والحدث، ضمن السياق الذي يتطلّبه فعل التأليف الروائي.

تاريخ الرواية حافل بالموضوعات والأفكار، وسحر سردنة الحدث فيها هو الذي يجعل تلك الأفكار قابلة للإثارة وللمتابعة وللخروج من المطابقة، وهو ما يعني إشباعا لفضولِ كثيرٍ من القراء، بمن فيهم القراء الشغوفون بالحكايات، الذين يتلذذون بتوازن الحكي مع أفق توقعهم، لكن الرواية بوصفها التأليفي بدت أكثر خرقا لهذا المألوف، فتمردت على حساسية القارئ البسيط، لتنزع به إلى المغامرة والتجاوز، وإلى إعادة صياغة وعيه إزاء التاريخ والأحداث، وحتى صياغة وعيه لرمزية مفهوم الحكي والحكواتي، وهذا ما يجعل المهارات الكتابية للسرد محكومة برهانات كبيرة، على مستوى علاقتها بـ»لغة الكتابة» أو على مستوى معالجتها لقضايا متعددة، تخص التاريخ والأنثروبولوجيا والجسد والسيرة وغيرها..

توصيف الرواية الجديدة بأنها تأليفٌ مختلف يرتبط بما تُثيره هوية هذا التأليف من مغايرة وجدل، ومن أسئلة فارقة، وبمدى القدرة على أن تكون الرواية «عملا فنيا» ذا حساسية جديدة، تستفز القارئ، وتجعل متعته مرهونة بالفكرة التي يُثيرها، وبطبيعة المعالجة السردية التي تعتمدها في التعاطي مع حدثٍ ما، أو خبرٍ ما، فأيّ رواية لا تخلو من الحدث ولا من الخبر، لكن ربط الخبر والحدث بفاعلية التمثّل السردي، هو الأفق المختلف الذي يتقشّر فيه الحكي، أو الحدث أو الخبر من مباشرته وعموميته، ليبدو في لعبة السرد مفتوحا ومكشوفا على مجاورات مغايرة، تستفز المكبوت والمقموع لتدفعها إلى ما يشبه كتابة الاعتراف، ليس للاتساق في سياق الزمن، بل في إطار الاشتغال الذي يتجاوز الحكي إلى لعبة السرد بوصفه تجاوزا قائما اصطناع سلسلةٍ من المباني التي تستدعي الأناسي والنفسي والاجتماعي، وحتى اللغوي بوصفه مجالا تتحرك فيه كثير من العلاقات والعلامات.

البدايات والأسئلة المنهجية

يمكن القول بأن فلاديمير بورب هو أول من عمد منهجيا إلى سردنة الحكي، إذ اعتمد عبر المنهج المورفولوجيا الشكلاني، إلى اتخاذ إجراءات وتقانات تدخل في سياق إعادة صياغة البناء الفني للحكاية، ولوضع شخصياتها في سياق وظائف تؤديها داخل الحكاية الأسطورية، وعبر تحميلها سمات دلالية، أرادها بروب أن تكون دالة على هوية النص وفاعليته، أكثر من كونها دالة على مؤلفه التاريخي أو الأيديولوجي، أي أن التمثيل الشكلاني لهذا النص سيكتفي بالتعبير الفني عن الحكاية، من خلال الكشف عن الحركة النسقية لوحداتها، وعن الوظائف التي تؤديها شخصياتها، فضلا عما طرحه غريماس من مقاربات تخصّ اختزال وظائف بروب، وانعكاسها على طبيعة الوظائف البنائية في العمل السردي، كما أن أطروحات رولان بارت في «التحليل البنيوي للسرد» دخلت في سياق إجراءٍ يقوم على كسر النمط، وعلى اعتماد آليات تحليل سيميولوجي للنص بوصفه حاملا لعدد من الشيفرات التي تجعل من قراءته وتأويله ممكنة. افتتح بروب دراساته للنص من خلال تلمّس ما هو داخلي في الحكاية، وجعل من تقانة الوظائف تحمل أبعادا لها علاقة بالممارسة اللغوية من جانب، وربطها بما هو شكلاني في ثنائية الدال والمدلول من جانب آخر، ويُعدُّ هذا الافتتاح مدخلا تاريخيا لنزع الحكاية عن التاريخ، والنظر إليها بوصفها عملا يؤدي وظائف محددة، بعيدة عن المؤلف وعن المرجعيات السياقية التي تقف خلف هذا المؤلف.. لكن التحوّل الأكثر أهمية برز عبر أطروحات توماشفسكي ودراسته للحوافز المُغذية للفعل السردي، والاهتمام بالوحدات الأساسية الفاعلة في كل عمل، وثنائية «المتن الحكائي» و»المبنى الحكائي» تدخل في صلب الإجراءات التي تفصل بين الحكاية في أصولها السياقية، وفعلها وتحولها النسقي، حيث يكون التأليف السردي حاضرا وفاعلا بوصفه إجراء أو تدخلا في الصياغة الفنية لذلك المتن ولعوالمه.

المتغيّر في القراءة

تغيّر عادات القراءة، تعني تغيّرا في تقانات الكتابة الروائية، حيث فقد الراوي العليم كثيرا من وظائفه، وحتى الطريقة البروبية، لم تعد مقياسا في توصيف وظائف الشخصيات، فموت السارد النمطي والمركزي قد يكون علامة للمغايرة السردية، كما أن دخول تقانات جديدة إلى التأليف الروائي اعطاها زخما فاعلا، على مستوى اعتماد تقانة «تعدد الاصوات» أو على مستوى إدخال مجاورات فنية داخل العمل السردي، مثل عين السينما، والوثيقة، أو على مستوى توظيف أطروحات «القراءة والتلقي» لاسيما موضوع كسر أفق التوقع، ما يجعل المتغيّر في القراءة باعثا على سلسلة من القراءات، لاسيما بعد انفتاح الرواية الجديدة على قراءة التاريخ، وبما يجعل البعض يؤمن بأن التاريخ ذاته ما هو إلا سرد، وبهذا تكون فاعلية التأليف أكثر إثارة، وفاعلية القراءة أكثر إغواء نحو التعرّف على «بنيات التفكير» كما يمسيها ماينهام التي تعني التحريض على الحفر في البنيات العميقة للكشف عن المخفي والمخبوء والمسكون عنه قمعا أو تورية.

تُعدُّ فرضية القارئ الشاطر من أكثر المحفزات على التغيير، ليس بقصد المخالفة، بل بتأثير من وعي التغيّرات التي تحدث في الخارج، وبقصد تنامي فاعلية المعرفة وأسئلتها، التي باتت تجد في الرواية مجالا لتغيير النظر إلى التاريخ، وإلى العلاقة مع الآخر، وفي اتجاه أن تتجاوز الرواية كونها «لعبة في الكتابة» إلى كونها تسريدا مكتوبا للعالم، أي إعادة النظر إلى أحداثه وصراعاته وشخصياته وزمنه ومكانه، وبما يُعطي للسارد وظيفة تتجاوز وظيفة المؤرخ، إذ لا يملك الثاني طاقة التخيّل، ولا امتلاك جرأة الحفر في بنيات النصوص والوثائق، بينما يمارس الثاني وظائف مركبة تبدأ من الاختيار والمقاربة، وصولا إلى إعادة النظر، والبحث عن المحذوف والمُغيّب، وتفجير طاقة التخيّل بوصفها فاعلية للوعي الفاعل، وبقطع النظر عن طبيعة هذا الوعي، وعن مرجعياته الأيديولوجية، أو الطائفية أو القومية، فإن استثمار ما يسميه دريدا بـ»فائض المعنى» أي التأويل الذي تحضر فيه طاقة التخيّل، هو ما استثمره الروائيون لتأكيد فكرة هايدن وايت بأنّ التاريخ لا يعني الحقائق الكبرى، بل هو لعبة سردية يصنعها فاعلون مغامرون، يعرفون أسرار المخفي، والمقموع داخل الأنساق التي تصنعها السلطة، أي سلطة كانت سياسية أم دينية أم أيديولوجية..

الرواية وعقدة نجيب محفوظ

قد تكون عقدة نجيب محفوظ الروائية حاضرة في لاوعي السردية الروائية العربية، على مستوى سردنته لتاريخ المدينة المصرية، وتحوّل شخصياتها الطبقية والسياسية والنفسية، أو على مستوى تحميلها هواجس فاعليته النقدية، وفي جعل الخطاب الروائي فاعلا في التعاطي مع هويات الاجتماع المصري، ونقد تاريخ علاقتها بالسلطة، وطبيعة نظرتها للأحداث الكبرى، بدءا مما يتعلّق بالحرب وتأثيراتها العميقة، وليس انتهاء بعلاقتها بالنظام السياسي في أقنعته المتعددة، الأمنية/ المخابراتية، والنفسية والاجتماعية والطبقية والسياسية، لاسيما عبر شخصيات المثقف المأزوم والفاشل والانتهازي والعاجز، وعبر شخصية البطل اليومي/الأب المتعالي برمزيته المقدسة، وازدواجيته المكبوتة، وشخصية الابن المتمرد على نمط الأب وسريره، فضلا عن شخصية البطل الأيروسي بعقده وتمثيله للجنس بوصفه تنفيسا وخلاصا لاختناقات الذات المحبطة.

لعبة محفوظ في سردنة التاريخ والواقع المصري، شكّلت تحديا كبيرا للروائيين العرب، الباحثين عن التغيير، عبر تفجير مكبوتات الأيديولوجيا، أو عبر توظيف تقانات التجريب، أو عبر الجنس وعبر النزق الثوري، وهو ما جعل تاريخ الرواية العربية المعاصرة أمام تغيّرات كبيرة، ونزوعات أكبر، حيث البحث عن آليات للمواجهة هذه التغيرات وتقعيدها نظريا، وحيث الوعي العميق بسردنة التاريخ، أو بطرح السرد كلعبة تدوينية بمواجهة التاريخ ذاته، عبر مقاربة أحداث غامرة بالمقموع والمسكوت عنه، وعبر شخصيات جعلوا من أزماتها الشخصية عتبات للحديث عن أزمات اجتماعية وسياسية ونفسية وأيديولوجية..

رهانات التجريب كما في الرواية المصرية، والرواية العراقية والمغاربية، كشفت عن لاوعي التمرد على مركزية نجيب محفوظ، مثلما كشفت عن طبيعة المتغيرات التي باتت تواجهها الرواية العربية، على مستوى أزمتها في مواجهة أزمات الرعب السياسي والأيديولوجي والنفسي، وفي مواجهة عصاب السلطة وانهيار أنموذج البطل القومي، ليجد الروائيون أنفسهم أمام هروب ومنافٍ صاخبة، وأمام لغة غائرة بالاستعارات والمكبوتات، وأمام شخصيات عصابية تعيش هوس الفقد والإخصاء والتوهّم والبحث عن حلول فنتازية لواقع لا يقل كابوسية ورعبا…

العودة إلى الحكاية..

لا تعني سردية الحكاية عودة بطولية للسرد المتعالي، ولافتعال سرود مجاورة للتاريخ، أو حتى للبحث عن أبطال هم أقرب إلى أبطال الحكايات العربية، بل تعني تعبيرا عن وعي إشكالي بحمولات الصراع، حتى تبدو الحكاية وكأنها استعادة لنوع من سردية المُقامة، تلك التي تضمر نقدا خائفا، ورؤية حذرة، وشهوات مكبوتة، واستيهامات بالخلاص، عبر استعارة أقنعة لها مزاج «بطولي» جمالي أو سحري، كما هي استعارة شخصيات تاريخية مثل ابن عربي والخليفة الفاطمي وحافظ شيرازي وغيرهم، فبقدر ما يعني التقنّع بحكاياتهم نزوعا إلى سردنة التاريخ، فإن لعبة الحكي بوصفه سردا أسبغ على الكتابة الروائية الجديدة نوعا من التوهج الذي أسهم في إغناء الوعي بالتاريخ، وبوعي الكتابة كتدوينٍ مغاير، وكنوع أكثر إثارة للتجريب بعيدا عن لعبة المغايرات اللفظية التي جعلت من الستينيين والسبعينيين مهرجانا لكتابة العبث اللغوي النظير للعبث النفسي ولمرارة الهزائم الوجودية التي عاشها الاجتماع العربي بعد نكسة حزيران/يونيو وحرب بيروت…

كاتب عراقي

القدس العربي