أدب الوِسادة: نُزهة قارئ قُبيل الإغفاء/ نجم الدين خلف الله

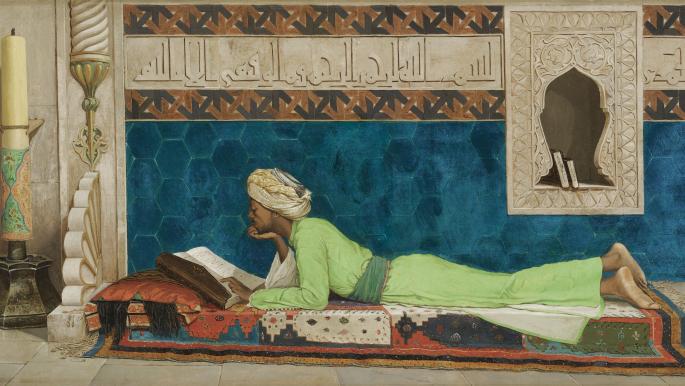

“كِتابُ الوِسادة” عِبارة مَجهولة في الضّاد القديمة والمُعاصرة، رغم شيوع ظاهرة القراءة قُبيل الهجوع. هي ترجمة للأصل الفرنسيّ: Livre de chevet، الدّال على الكتاب الذي يضعه القارئ على الطّاولة المحاذية للسّرير أو حذو وسادته ليُطالعه قبلَ الإغفاء. حَملت العبارة معنىً مجازيًّا يُحيل على الكتب المُفضّلة التي يعود إليها القارئ بانتظامٍ ليجدّد متعتَه بها، متعةً لا تُستَنفد في قراءةٍ واحدة، بل تَتكرّر كلّما أُعيدت القراءة، ممّا يَهبها وظيفة نفسيّة أبعد من مجرّد الاطّلاع على مضمون مَعرفيّ أو حِبكة قصصيّة.

تزوّد هذه الكتب المُفضَلة، التي نطالعها قبل النوم، الفردَ بلذةٍ وجدانيّة – مَعرفية، فيعود إليها في فترات متبانية من العمر، دون أن تفترَ تلك الرغبة على مَرّ الأيام. وليست كتب الوسادة بالضرورة نصوصًا عميقة تقع في أعلى مراتب الأدب، بل تحضر فيها قصص المغامرات والروايات العاطفيّة. وقد يلتقي الأدب الرفيع بالمُمتع في مثل أعمال روسو وزولا وبلزاك وديكنز. القاسم المشترك بين هذه الآثار والسرّ الناظم لها أنّ كلّ قراءةٍ لها تُنشئ المتعة الأولى نشأةً جديدة.

تَناول النقّاد هذه الظاهرة رغم حميميّتها، حيث تذكر عالمة الاجتماع ستيفاني ترالونغو أنَّ وظيفة كُتب الوسادة مُزدوجة: فهي تُمكّن الفردَ من الالتحام بواقع مختلفٍ عن معيشه الحقيقيّ عبر التماهي في موضوعات النصّ المُطالَع وشخصيّاته وأحداثه وطبعًا لغته. ومن جهة ثانية، تمكّنه من الهُروب من وطأة الحقيقة التي يرزح تحتها من خلال تجربة “اللذّة”، كما وصفها رولان بارت، تلك المتعة التي تمكّنه من التعالي عن الواقع والسفر إلى أفق الحُلم. إذ توفّر هذه الكُتب الأثيرة لحظة تلاقٍ بين الذات والآخَر، تضمَنُها جمالية اللّغة وسَعَة التخييل، الأمر الذي يَهب القارئَ، قبل نومه هامش انعتاقٍ يمكن أن نقاربه عبر مفهوم “الصّدى” الذي صاغه أمبرتو إيكو، كأكثر المهتمّين بالعلاقات الخفيّة التي يعقدها القارئ بما يقرأ. فالصّدى منطقة انشداد بين الكتاب وقارئ يجد فيه هويّته العميقة، فيتّصل بشخوصه ويسعى إلى الاقتداء بها لأنه يجد فيها صورتَه المثالية أو المفقودة.

وأمّا ما يخلق هذه العلاقة بين كتابٍ معيّنٍ وقارئ، فهو، بحسب إيكو، قدرة بعض النصوص على ترتيب عناصر العالَم ترتيبًا يتلاءم مع الذات أكثر من ترتيبها الواقعيّ، كما أنّ هذه النصوص تعزّز الموسوعة التي يمتلكها القارئ عن هذا العالم، فيشعر بثقة تجاهها. هي مثل أحد والديه، يشعر بالطمأنينة حين يمسكه من يده ويتنزّه معه.

هناك وظيفة طريفة لهذه الكتب، يمكن تسميتها بالوظيفة التمويهية، فقد يستخدمها قارئ/قارئة كحيلة مع الزوج/الزوجة بإظهار النفور وعَدم الرغبة في النوم حالًا، وربّما التعبير عن الغضب، أو المشاكسة، في إشارة ضمنيّة بأنّ هناك شريكًا آخر في الحياة هو الكتاب.

ونفهم عبر طيف الوظائف هذا أنّ الكتب التي يمكن وضعها في خانة أدب الوسادة لا نهائيّة. هي اختيار ذاتيّ تغذّيه روافد كثيرة، تضرب جذورها في أعماق النفس وميولها الثقافية المختلفة، وبعضها ممّا تنجح دور النشر في إقناعنا به ضمن وسائلها الترويجية. بهذا المعنى، لا يمكن إحصاء هذهِ العناوين، لكنّها يمكن أن تكون موضوع دراسة سوسيولوجية تسبر آراء القرّاء عبر جداول إحصائيّة، مع مراعاة المتغيّرات الاجتماعيّة المألوفة، مثل الفئة العمريّة والانتماء الطبقيّ والتوجّه السياسي وغيرها، من أجل الوقوف على العناوين الكبيرة التي تشارك غرفَ نومهم.

لا نجد، في الثقافة العربية، التفاتًا جدّيّا إلى هذه العلاقة بين الكِتاب والدقائق الأخيرة قبل الإغفاء، لا من قِبَل الباحثين باعتبارها ظاهرة ثقافية، ولا من الناشرين رغم الفائدة التسويقية التي يمكن أن يجنوها من وراء البحث في هذه الظاهرة، ولا حتى من المؤلّفين. فمعظم ما يُكتب بالعربية اليوم، نثراً وشعراً، لا تنطبق عليه شروط أدب الوسادة التي أشرنا إليها، بل ملغومٌ بما في الواقع من ضجيج وقضايا ومشحون بالعقَد النفسية وأزمات المثقّفين بأكثر ممّا تطيق النفس التي تبحث عن واحةٍ وسطى بين الانهماك في العالَم والانكفاء على الذات.

ولا يعني غياب الوعي بأدب الوسادة لدى الباحثين والناشرين والمؤلّفين، أنه غائب كممارسة ثقافية في الفضاء العربي. والدليل على ذلك وجود كتابات كثيرة تنطبق عليها معايير كتاب الوسادة كشعر جماعة أبولو وأحمد شوقي وخليل مطران والمهجَر، وهناك روايات نجيب محفوظ الأولى بنزعتها الاجتماعية وابتعادها عن التجريد، وكذلك تقع مسرحيات كثيرة لتوفيق الحكيم، اعتمد فيها الأسطورة والرمز والتخييل، كما تشيع في سنوات المراهقة قراءة دواوين نزار قباني، تساعده في ذلك عنايته بإخراج كتبه في أحجام صغيرة سهلة التناول.

ولا تفوتنا هنا هيمنة قراءة الكتب الدينيّة وَمطويّات الأدعيّة وربّما بعض التفاسير القديمة أو الحديثة المبسّطة، ضمن قراءات الليل، وهو ما يمكن إدْراجه فِي رواسب القراءة ضمن أفق إبسيتيميّ مخالفٍ لهذا الذي نَعيشه اليوم، حيث تُعتمد المطالعة كشعيرة مقدّسة تهدف إلى تسكين القلب. ولعلّ شريحة القراء هذه تؤثّم ما يندرج ضمن مفهوم أدب الوسادة الذي يرتبط برؤية حداثيّة، حيثُ القراءة فعل إمتاع ذاتيّ يبتعد عن التعقيد وجدّية النصوص الرسمية. وهنا نقف على الأبعاد الإشكاليّة لقضية تبدو في ظاهرها بسيطة، مثل أدب الوسادة، ونفهم كيف تتعايش، في بيئة واحدةٍ، منظورات تجعل ما هو مرغوب لدى البعض منبوذًا لدى آخرين. وقد نجد هذه التناقضات في بيتٍ واحد، يغفو فيه الأب على قراءة ما تيسّر من الذِّكر وتنام ابنتُه بعد مطالعة صفحاتٍ من قصّة عاطفيّة.

ذلك أنّ كتاب الوسادة يتأثّر بمجريات الثقافة التي ينتمي لها. ففي الواقِعِ العربي، قلّةٌ هم مَن يَقرؤون، وضمن هؤلاء، قلّة مَن يواظبون على القراءة كسلوك حياتيّ بحيث تكون لديهم كتبٌ يعودون إليها باستمرار وتلعب دور “خير جليس”. إذ في الغالب ما تُشترى بغرض الزينة والديكور، وحين تقرأ هذه الأسفار، فهي ضمن نزاع عنيف مَع وَسائل التواصل الاجتماعي التي ابتلعت مساحة المقروء وَغدت تُشكّل النصّ المهيمن أمام متصفّح الوسائط الإلكترونية والمُبْحِر على أمواجها مُطالعًا منشورات “الأصدقاء” الافتراضيين، وغير مهتمّ، إلّا نادرًا، بما حوله من كتب تشاركه السرير والتي قد تنتظر ليالي عديدة قبل أن تُفتح ويتأمل في أسطرها.

من زاوية كتاب الوسادة، نجد أنفسنا أمام أهمّ ما يشغل بال الناشرين والمؤلّفين العرب، وهو وضع القراءة في بلداننا. من المشروع أن نتساءل إن كانت هناك جهود جدّية في حلحلة هذه الإشكاليات والتي تبدأ بفهم رغبات الجمهور وحاجات المجتمعات وتطويع سياسات النشر والطبع والتوزيع والترويج وفقاً لها، وحسب تفضيلات الجمهور وترجيحاته. إذ المعلوم أنّ دور النشر، في فرنسا مثلًا ــ وقد ارتفعت نسب مبيعاتها كثيراً في السنتين المنصرمتين ــ تَستثمر كثيرًا في نتائج الاستطلاعات وقد تشارك حتّى في إجرائها وتمويل بعضها من أجل معرفة ميول القرّاء والعمل تبعًا بما تُسفر عنه.

ولا ينبغي لهذه النتائج أن تتحوّل إلى مسطرة لا يتجاوزها القرّاء. فتحديد كتاب الوسادة خيار ذاتي في النهاية بغضّ النظر عن كلّ معطى اجتماعي أو ثقافي. شخصيًّا، ألجأ إلى “ديوان المتنبّي” أو إلى “دلائل الإعجاز” لِشَيخ الصناعة الجرجاني، من أجل الوقوف على ألوان التصرّف في فنون العبارة. الكتابان من الأدَب الثقيل الذي يَفعل فِعْلَ مُسكّن ثقيلٍ ناجع، ألجأ إليهما كلّما طغت الرداءة وتعثّرتُ في تفاهَة العالم. هما عونٌ على اتّصال الفكر والكتابة ومَعينٌ لا يَنضب من ماء العقل وزُلال الوجدان، أنسى عبرهما جَلبَة الضّواحي الباريسيّة وظلمات قِطاراتها.

* كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس

العربي الجديد