عن “ما بعد العلمانية”.. علمنة الدولة أم علمنة المجتمع؟/ حسام أبو حامد

الجزء الأول

ابتداءً من القرن الثامن عشر، بدأت المقاربة الطبيعية للدين بعيدًا عن التفسيرات اللاهوتية التي سادت وتمحورت حول حقَّانيَّةَ الوحي المسيحي. ومع حلول القرن التاسع عشر بدأت المقاربة السوسيولوجية للدين باعتباره فعلًا يحتمل كل خصائص الظاهرة الاجتماعية.

ذهب كارل ماركس (1818-1883) إلى أن الدين، كظاهرة مكتملة، لا تجد جذورها في عجز الإنسان إزاء قوى الطبيعة، كما ذهب التنويريون الفرنسيون، وإنما في اغتراب الانسان الوجودي والاجتماعي، في ظل مجتمعات الاستغلال الطبقية، حيث يعبّر الدين عن هذا الاغتراب بوضعه مصير الإنسان خارج نطاق سيطرته، وفي يد قوة مطلقة مفارقة. وأن زوال الدين مرهون بزوال المجتمع الطبقي والدولة التي تمثل مصالح الطبقة المسيطرة. ورأى ماكس فيبر (1864-1920) في الدين نظرة سحرية إلى الواقع، تعمل الحداثة والرأسمالية على إزالتها باتجاه نظرة موضوعية للواقع، معلقًا آماله على بيروقراطية الدولة في الحد من سلطات الدين اعتمادًا على المنطق العلمي والعقلانية. وفسر سيغموند فرويد (1856-1939) طبيعة الدين بوصفه ناجمًا عن اصطدام غرائز اللاوعي مع اشتراطات المجتمعات الضاغطة على الفرد، وأنه بعد أن كان سبيلًا لتنظيم الغرائز أصبح عصابًا يشكل عبئًا على المجتمع الحديث، وعقبة في وجه التقدم.

عبّر فريدريك نيتشه (1844-1900) عن روح عصره؛ حيث حلّت قوانين الفيزياء التي تنظم الكون والمجتمع محل العناية الإلهية، وقيم التنوير الأوروبي مكان ضوابط السلوك الدينية، فأعلن “موت الإله” (Gott ist tot)، ناسبًا فعل القتل لـ”الإنسان الأعلى” المولود من طبقة السادة الممتازين الذين نبذوا الأديان التي تنفر من الحياة الأرضية، والتي ساهمت في امتصاص عناصر القوة، وأبقت البشرية في حالة ضعف ووهن. لم يمضِ قرن من الزمن، حتى ساد الارتباك مرحلة ما بعد الحداثة، حصيلةً للدمار الـذي شـهدته أغلـب مناطـق العالـم خـلال الحربيـن العالميتيـن الأولى والثانية، وبشّر ميشيل فوكو (1926-1984) بموت الإنسان، ذاك الاختراع “حديث العهد” الذي رآه “مجرد انعطاف في معرفتنا، وسيختفي عندما تتخذ المعرفة شكلًا آخرًا جديدًا”. هذا الإنسان المالك لناصية أمره، والمحرك لتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله، إنسان الحقوق والواجبات، الذي صنعته ثقافة القرن التاسع عشر، محكوم بالزوال مع تصدع الأوّليات التي صنعته، والثقافة التي بنته، ولم يعد مصدرًا للمعرفة بل موضوعًا لها (موضوعا للعلوم الإنسانية، وللطب النفسي). اعتقد فوكو أن إعلان نيتشه عن “موت الاله” لم يكن ظهورًا للإنسان، بل كان مؤشرًا لاختفائه، وبالتالي إعلانًا عن نهاية النزعة الإنسانوية (1)، والفكر الجدلي، والتاريخ بالمعنى الكلاسيكي، بوصفه قراءة اتصالية، ومعه سقطت آمال التحرر والتغيير التي يَعِدُ بها التاريخ، الذي كفّ عن الاهتمام بالكشف عن تقدم البشر وعلومهم وعقلانيتهم.

قام الطرح العلماني على الربط بين العلمانية والتحديث، وأنه مع مضي هذه العلاقة قدمًا سيتراجع الدين ليصبح شأنًا شخصيًا دون أي تأثير في المجال العام. لكن حقيقة فرضت نفسها على الميراث العلماني الغربي، ألا وهي قدرة الدين على البقاء، واستمراره فاعلًا في جذب مزيد من الجماهير في مختلف المجتمعات البشرية، على اختلاف درجة تقدّمها، ليصحو الفكر العلماني من ركود العد التنازلي بانتظار زوال الدين. إذ انهــارت المنظومة الشيوعية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، مع تفكك الاتحاد السوفييتي، واستعاد الدين مكانته باعتبــاره ركيزة مــن ركائـز الهويـة الوطنيـة لدول في أوروبا الشرقية، واضطر الحزب الشيوعي الصيني لبذل جهود حثيثة لتقنين واحتواء الأقليات المنتشية دينيا، والمُطالِبَة بمزيد من الحريات الاجتماعية الدينية. الدين كأحد مكونات الهوية الوطنية هيمن أوروبيا حين أكدت عليه أحزاب اليمين الأوروبي، وغيرها من أحزاب تقليدية رئيسية، خصوصًا في مواجهة تدفق المهاجرين المسلمين، وتنامي العمليات الإرهابية.

“قام الطرح العلماني على الربط بين العلمانية والتحديث، وأنه مع مضي هذه العلاقة قدمًا سيتراجع الدين ليصبح شأنًا شخصيًا دون أي تأثير في المجال العام. لكن حقيقة فرضت نفسها على الميراث العلماني الغربي، ألا وهي قدرة الدين على البقاء”

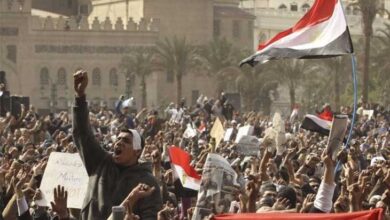

بعد هزيمة عام 1967 انهار “التنوير الحكومي” الذي تبنته الأنظمة الديكتاتورية العربية، وبدأت تتصدع، تحت وقع الهزيمة، الأيديولوجيات “اليسارية”؛ القومية والاشتراكية والشيوعية. بدت المجتمعات أكثر تدينًا بحثًا عن خلاص أخروي بعد تعثّر خلاصها الدنيوي، وبدت أكثر رفضًا للحداثة بالمنظور الغربي. تقدمت أيديولوجيا الإسلام السياسي لسد الفراغ، لتصبح أكثر شراسة منذ ثمانينيات القرن الماضي، متمددة خارج الحدود الوطنية، مرورًا بأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر العام 2001، وصولًا إلى مرحلة “الربيع العربي” التي هبّت معها رياح سياسات الهوية، وتعاظمت معها الاستقطابات المذهبية، على خلفية تفكك الدولة وتمزّق النسيج الاجتماعي، وبدت غلبة الطابع الديني على الحراك السياسي أمرًا متوقعًا.

عودة إلى التديّن

وفق تقرير لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة (2018/2019) اتخذ الشعور بالانتماء الديني في أوروبا منحى متصاعدًا، وظهرت أغلبية تعرّف نفسها كمسيحيين، وإن كان معظمها يعترف بأنه ليس ملتزمًا دينيًا. ففي بريطانيا، يُعرِّف نحو 73% أنفسهم كمسيحيين، من بينهم 18% يعرفون أنفسهم كملتزمين، بينما ترتفع النسبة في إيطاليا إلى نحو 80%، نصفهم يُعرّفون أنفسهم كملتزمين. وفي روسيا، ارتفعت نسبة من يُعرّفون أنفسهم كمسيحيين أرثوذكس؛ من 37% سنة 1991، إلى 71% سنة 2017. وفي أوكرانيا، ارتفعت النسبة من 39% سنة 1991، إلى 78% سنة 2017. وفي بلغاريا، ارتفعت النسبة نفسها من 59% سنة 1991، إلى 75% سنة 2017.

“تزايدت أعداد المستغيثين بالدين، والممارسين له بأشكال مختلفة سعيًا للعودة إلى المشهد السياسي، فهل كان ذلك، هنا وهناك، نتيجة كبوة تاريخية نتجت عن إخفاق مشاريع التنوير”

عربيًا، ووفق المؤشر العربي (2019/2018) الصادر عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” طرأت عبر سنوات استطلاع المؤشر (ما بين: 2011-2020) لمستوى التدين، بحسب تعريف المستجيبين الذاتي لأنفسهم، تغيرات طفيفة كما يتبين من الجدول التالي:

العام

متدين جدا

متدين الى حد ما

غير متدين

غير مؤمن

2011

19%

66%

11%

4%

2012/2013

21%

67%

8%

4%

2014

24%

64%

8%

4%

2015

24%

63%

9%

4%

2016

20%

65%

12%

3%

2017/2018

21%

65%

12%

2%

2019/2020

23%

63%

12%

2%

كما أظهر المؤشر انقسام الرأي العام العربي إزاء فصل الدين عن السياسة، فانحاز للفصل بينهما 49% بينما عارضه 44%.

تزايدت أعداد المستغيثين بالدين، والممارسين له بأشكال مختلفة سعيًا للعودة إلى المشهد السياسي، فهل كان ذلك، هنا وهناك، نتيجة كبوة تاريخية نتجت عن إخفاق مشاريع التنوير، سرعان ما ستخرج منها البشرية لتقف مجددًا على قدميها؟ أم أن الخطاب الديني سيبقى قادرًا على مخاطبة هواجس الإنسان المعاصر المتعلقة بالهوية والمعنى؟

ما بعد العلمانية

بينما بقيت الثقافة العربية أسيرة ثنائية الصراع بين العلمانية والدين، الذي تعمّق بفضل تطرف الفريقين؛ العلمانيين والمتدينين، فإنه في مواجهة هذا الانبعاث المفاجئ للدين ظهرت في الفكر الغربي، الذي نقلت عنه الثقافة العربية في حقبة من تاريخه ماضية تلك الثنائية، دراسات جديدة تكاثفت، وباتت تصنف تحت عنوان “ما بعد العلمانية”، عكفت على دراسة تلك الحيوية الفائقة للخطاب الديني، خلال خمسة عقود خلت، وقدرته على اجتذاب قطاعات واسعة من الجماهير. ليس من السهل تحديد النقطة الزمنية التي انطلق معها هذا المصطلح، ولكن مما هو مسلّم به تبين أنه ظهر في سياق الدراسات الفكرية التي تناولت بالنقد، النظرية والتطبيق الحديثين للعلمانية، منذ تسعينيات القرن العشرين، ويعود الفضل في الانتشار الواسع لهذا المفهوم إلى الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس.

قد يبدو أن مصطلح “ما بعد العلمانية” لدى البعض فرضته قوة الانبعاث الديني، الأمر الذي يعبّر عن تراجع عمليات العلمنة ومفاعيلها، ليعني في نهاية المطاف نزعًا أو إلغاء للعلمانية، بينما يعتقد بعض آخر أن “ما بعد علماني” لا يعني أن نصبح متدينين من جديد، بل يفرض ضرورة إعادة النظر في التناقض المرحلي المبسّط بين الديني والعلماني، كتناقض بين ما قبل العقلاني والعقلاني. هناك من وجد في المصطلح تناقضًا يجعله يخلو من أي فائدة، بينما يجد غيرهم في مرونته إحدى أهم نقاط قوته. يعتقد ماسيمو روساتي، عالم الاجتماع الإيطالي، أن المنظورات الدينية والعلمانية تتساوى على أرض الواقع في المجتمع ما بعد العلماني، ليحوذ كلاهما أهمية متساوية من الناحية النظرية، وأنه على المجتمعات الحديثة التي عَدَّتْ نفسها علمانيةً تمامًا، حتى وقت قريب، تغيير أنظمة قِيَمِها وفقًا لذلك؛ لتتوافق على نحو صحيح مع هذا التعايش.

ومع أن حضور الدين في المجال العام، وعلاقته بالسياسة كان دائما قضية جدلية، إلا أن تجدّد النقاش بشأنه برهن على أن التطـورات المجتمعيـة لم تحسم القضية بعد. ويتفق منظرو “ما بعد العلمانية” على ضرورة الحفاظ على المشروع العلماني الغربي بمؤسساته الديمقراطية، التي كانت ثمرة قرون طويلة من الحراك السياسي الخصب، مع وضعهم على طاولة البحث، الأسئلة المتعلقة بإمكانية فسح المجال أمام الدين ليشارك في صياغة القرارات السياسية، خارجا من عزلته طويلًا عن السياسة، نتيجة مساعي الخصخصة التي دفعت به إلى المجال الخاص.

في العودة إلى اللاهوت السياسي

يعتقد هابرماس أن محاولات عودة “اللاهوت السياسي” هي محاولات ارتدادية مرفوضة، فهذا المفهوم، المحمّل بنزعة دينية للسياسي، ينبغي أرخَنَتِه كونه يستجيب لمرحلة سابقة من مراحل تطور المجتمع البشري، كانت فيه قوة الدولة مضمونة من خلال نزعة أسطورية دينية للعالم (الحقل الرمزي الأول الذي كونت فيه الحضارات صورة لنفسها) مثّل فيها السياسي صورة للمجتمع بوصفه كليّة، وبعد أن خضع النظام السياسي لقوة التداول الميالة الى نزع التعميمية عن المجال العام، لم يعد بالإمكان فهم المجتمع بوصفه كليّة، فتمثيلاته لنفسه اليوم أصبحت تعددية وخاضعة للطعن ومثيرة للجدل. لكن ما الذي يفسر العودة المعاصرة الصاخبة للاهوت السياسي مع مفهوم للسياسي عفا عليه الزمن؟ يشرح هابرماس أنه في ظروف “الرأسمالية المعولمة” تقلّصت قدرة السياسي على الحماية من الانحلال الاجتماعي على نحو خطر، فقد انتهى العصر الذي تمكّنت فيه دولة الرفاه في ظل “الرأسمالية المطمورة” (اقتصاد السوق الموجه سياسيا)، من التأثير في الأنظمة الفرعية المتباعدة، وموازنة الميل إلى الانحلال الاجتماعي، لتصبح السياسة كوسيلة لتقرير المصير ديمقراطيًا مستحيلة، بقدر ما هي فائض عن الحاجة. وتحت ضغوط المقتضيات الاقتصادية التي تغلّبت على نحو متصاعد على المجالات الخاصة للحياة، ينسحب الأفراد، أكثر فأكثر، فزعين إلى فقاعة مصالحهم الخاصة. الرغبة في الانخراط في الفعل الجماعي، والوعي بأن المواطنين يمكنهم على الإطلاق تشكيل الظروف الاجتماعية لحياتهم على نحو تعاوني بوساطة العقل التضامني، تضمر تحت القوة المنظورة للمطالب النظامية.

“يحذّر هابرماس من خطورة الوعود (السلفية) التي تعود بنا إلى مرحلة سابقة على خضوع الدولة للقانون والمجال العام، لذلك يدعو الى تطوير مجتمع “ما بعد علماني” يأخذ بالحسبان الحيوية العالمية المتواصلة للدين”

وفي ظل تجربة المجتمع العالمي المعاصر الذي أصبح قوة هائلة مدفوعة بقوة اقتصادية قادرة، تبدو خارجة عن سيطرة البشر، مع فوضى تكنولوجية واقتصادية وثقافية لعالم اندمج في بنية عملاقة واحدة، فبإمكان صورة “للسياسي” تُقدّم بوصفها وعدا بإعادة زمام الأمور للفاعل البشري أن تبدو جذّابة، يوفّر معها اللاهوت السياسي المعاصر الأمل في سياسة حقيقية، تقف على النقيض من رأي مسيطر على الأذهان على نطاق واسع، يرى أن المواطنين بيادق يتحكّم بها مجتمع مجرّد من القدرة على تقرير المصير سياسيا.

يحذّر هابرماس من خطورة هذه الوعود (السلفية) التي تعود بنا إلى مرحلة سابقة على خضوع الدولة للقانون والمجال العام، لذلك يدعو الى تطوير مجتمع “ما بعد علماني” يأخذ بالحسبان الحيوية العالمية المتواصلة للدين، وترجمة الاستبصارات الأخلاقية التي أتت بها التقاليد الدينية، مع دمجها في منظور فلسفي “ما بعد ميتافيزيقي”.

ظواهر عودة الدين

يذهب هابرماس إلى أن الأطروحة العلمانية افترضت ارتباطًا وثيقًا بين تحديث المجتمع وعلمنة السكّان، وأنه مع انتشار العلم والتكنولوجيا، والقدرة على تفسير مجمل الأحداث التجريبية سببيًا، لم يعد العقل المستنير علميًا قابلا للتوافق بسهولة مع النظرة المركزية والميتافيزيقية إلى العالم. كما أن التمايز الوظيفي للأنظمة الاجتماعية الفرعية، أفقد الكنائس والهيئات الدينية الأخرى سيطرتها على القانون والسياسة والرفاهية العامة والتعليم والعلوم؛ واقتصرت وظيفتها على إدارة وسائل الخلاص (للمؤمنين به)، وجعل ممارسة الدين شأنا خاصًا، كما أن الرفاهية والضمان الاجتماعي الناجمين عن المجتمعات ما بعد الصناعية التي قللت مخاطر الحياة وعزّزت الأمن الوجودي، أدّت إلى تراجع الحاجة الشخصية للتعامل مع الحالات الطارئة، من خلال الإيمان بقوة كونية عليا. لكن وفق هابرماس، فإن التغييرات العالمية والصراعات المرئية التي تثيرها القضايا الدينية تجعلنا نشكك في تضاؤل أهمية الدين، على عكس ما ذهبت اليه الفرضية العلمانية السابقة، رغم استنادها على اعتبارات تبدو للوهلة الأولى معقولة. ويطرح ثلاث ظواهر متداخلة، تخلق انطباعًا عن “عودة الدين” في جميع أنحاء العالم: التوسع التبشيري، والتطرف الأصولي، والاستغلال السياسي للعنف المتأصل في العديد من ديانات العالم.

بالنسبة للتوسع التبشيري، يرى أن الجماعات الأرثوذكسية، أو تلك التي تحوز درجة من المحافظة، داخل المنظمات الدينية الممأسسة والكنائس، تتقدم في كل مكان. ينطبق هذا على الهندوسية والبوذية تمامًا كما ينطبق على الديانات التوحيدية الثلاث. والأكثر إثارة للدهشة هو الانتشار الإقليمي لهذه الديانات الراسخة في أفريقيا وفي بلدان شرق وجنوب شرق آسيا. يبدو أن نجاحات التبشير تعتمد، من بين أمور أخرى، على مرونة التنظيم. تتكيف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية العابرة للوطنية والمتعددة الثقافات بشكل أفضل مع اتجاه العولمة من الكنائس البروتستانتية، المنظمة على المستوى الوطني والتي أصبحت الخاسر الرئيس. وأكثرها ديناميكية هي الشبكات اللامركزية للإسلام (خاصة في أفريقيا) والإنجيليين (خاصة في أميركا اللاتينية) الذين يتميزون بنشوة دينية مستوحاة من القادة الكاريزميين.

فيما يتعلق بالأصولية، يمكن وصف الحركات الدينية الأسرع نموًا، مثل الخمسينيين (Pentecostals) (2) والمسلمين الراديكاليين، بسهولة، بأنها “أصولية”، لكونهم إما يقاتلون العالم الحديث أو ينسحبون منه في عزلة. تجمع أشكال عبادتهم بين الروحانية والمغامرة، مع المفاهيم الأخلاقية الصارمة، والالتزام الحرفي بالكتب المقدسة. على النقيض من ذلك، فإن “حركات العصر الجديد” التي تكاثرت منذ السبعينيات تمتلك شكلًا غير مؤسسي لممارسة الشعائر الدينية. في اليابان، نشأ ما يقرب من 400 طائفة من هذا القبيل، تجمع بين عناصر البوذية والديانات الشعبية مع المذاهب العلمية الزائفة والباطنية. أما في الصين، فسلّط القمع السياسي لطائفة الفالون غونغ (3) الضوء على العدد الكبير من “الديانات الجديدة”.

وأخيرًا، يرى هابرماس في نظام الملالي في إيران، و”الإرهاب الإسلامي”، مثالين سياسيين أكثر بلاغة في التعبير عن العنف المتأصل في الدين، وأنه غالبًا ما يتم إشعال الصراعات بمجرد ترميزها بمصطلحات دينية. تلك كانت الحال ولا تزال مع صراعات منطقة الشرق الأوسط، وسياسات القومية الهندوسية، والصراع المستمر بين الهند وباكستان، وتعبئة اليمين الديني في الولايات المتحدة قبل وأثناء غزو العراق.

إحالات عربية:

– المؤشر العربي (2019/2020) الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على الرابط: https://bit.ly/3cIcwQR

– ميشيل فوكو، جينيالوجيا المعرفة، ت. أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، ط2 (دار توبقال للنشر، 2008)

– هل مات الإنسان؟ حوار للمفكر الفرنسي ميشيل فوكو، ترجمة: محمد قرافلي، 06 شباط/ فبراير 2015، موقع أنفاس: https://bit.ly/3pSrN6Z

– يورغن هابرماس وآخرون، قوة الدين في المجال العام، ت. فلاح رحيم، ط1 (بغداد: دار التنوير للطباعة والنشر، 2013)

– رسلان عامر، ما بعد العلمانية وعودة التدين في الغرب، مجلة الفيصل، 1 مايو 2021: https://bit.ly/3pS9ZZG

– مصطفى ربيع، خريطة الأديان: اتجاهات الشعوب نحو الدين في العالم، اتجاهات الأحداث، العدد 29، العام 2019: https://bit.ly/3gtagiZ

– هالة الحفناوي، عودة الدين إلى نقاشات المجال العام على الساحة الدولية، اتجاهات الأحداث، العدد 29، العام 2019: https://bit.ly/3wpoBSQ

إحالات أجنبية:

– Jürgen Habermas, ’’A “post-secular” society – what does that mean‘‘?, Reset Dialogues, 16 September 2008: https://bit.ly/3wpq4Zm

– From the Secular to the Habermasian Post-Secular and the Forgotten Dimension of Time in Rethinking Religion and Politics, 3 Dec. 2016, Scielo Brazil: https://bit.ly/35mYUqg

هوامش:

(1) في موسوعته الفلسفية، يعرّف لالاند النزعة الإنسانية بأنها مركزية إنسانية موضوعها تقويم الإنسان واستبعاد كل ما من شأنه تغريبه عن ذاته، سواء بإخضاعه لقوى خارقة للطبيعة البشرية، أم بتشويهه من خلال استعماله استعمالا دونيا دون الطبيعة البشرية، وتعترف بأن الإنسان مصدر المعرفة، وأن خلاصه يكون بالقوى البشرية وحدها، على عكس اعتقاد الأديان بأن خلاصه يعتمد على الله والإيمان.

(2) الخمسينية هي حركة دينية بروتستانتية ظهرت في الولايات المتحدة الأميركية في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وتتميز هذه الحركة بالإيمان بأن جميع المسيحيين بحاجة لأن يعيشوا اختبارا فريدا لكي يكونوا مسيحيين فعلا، ويسمى هذا الاختبار بمعمودية الروح القدس، الذي يطابق ما عاشه رسل المسيح الاثنا عشر عندما حلّ عليهم الروح القدس في اليوم الخمسين لصعود المسيح للسماء (يوم العنصرة). وكان حلول الروح عليهم جليًا من خلال عدة علامات، أبرزها: التكلم بألسنة مختلفة، التنبؤ، وشفاء المرضى. تعتبر من أسرع الحركات المسيحية انتشارًا ونموًا في العالم؛ فقد ازداد عدد معتنقيها من 72 مليون عام 1960 إلى 525 مليون عام 2000.

(3) Falun Gong أو فالون دافا Falun Dafa، تعني حرفيًا “ممارسة عجلة دارما” أو “قانون ممارسة العجلة”، وهي عبارة عن شعائر روحانية تؤكد على الأخلاق ورعاية الفضيلة من خلال مبادئها المركزية؛ الفضيلة، الشفقة، والتسامح واستمدت الكثير من تعاليمها من التقاليد الطاوية. من خلال الاستقامة الأخلاقية وممارسة التأمل، يطمح أتباعها للحصول على صحة أفضل تمهيدا للتنوير الروحي. لقيت بداية تعاطفا واسعا، ووصل عدد أتباعها وفق بعض التقديرات إلى حوالي 10 ملايين شخص في عام 1999، وانتشرت في حوالي 70 بلدا حول العالم، مما جعل الحزب الشيوعي والأجهزة الأمنية الصينية تشعر بالقلق حيالها، وفي 20 تموز/ يوليو 1999، بعد ثلاث سنوات من التوترات بين الجماعة والحكومة، شنت الأخيرة حملة متعددة الأوجه بهدف القضاء على تلك الممارسة. وأعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه الجماعة بوصفها “تنظيم هرطقة” وحظرت موقعها الإلكتروني، ومنذ ذلك الحين تشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن أتباع الجماعة يتعرضون لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ويعتقلون خارج نطاق القضاء.

[يتبع- جزء ثان وأخير]

———————————–

الجزء الثاني

“ما بعد العلمانية”.. علمنة الدولة أم علمنة المجتمع؟ (2/2)

ذهبنا في الجزء الأول من هذه المقالة إلى أن التغييرات العالمية والصراعات المرئية التي تثيرها القضايا الدينية تجعلنا، وفق هابرماس، نشكك في تضاؤل أهمية الدين، على عكس ما ذهبت إليه الفرضية العلمانية التي افترضت ارتباطًا وثيقًا بين تحديث المجتمع وعلمنة السكّان، وأنه مع انتشار العلم والتكنولوجيا، والقدرة على تفسير مجمل الأحداث التجريبية سببيًا، لم يعد العقل المستنير علميًا قابلًا للتوافق بسهولة مع النظرة المركزية والميتافيزيقية إلى العالم.

نتابع هنا فنقول إن نقطة الضعف الرئيسية في نظرية العلمنة، بحسب هابرماس، تكمن في الاستدلالات المتهورة التي تخون الاستخدام غير الدقيق لمفهومي “العلمنة” و”التحديث”. صحيح أن هنالك علاقة بين المواصفات الوظيفية للنظام الديني، وإضفاء الطابع الفردي على الممارسة الدينية؛ ففي سياق تمايز الأنظمة الاجتماعية الوظيفية، اقتصرت الكنائس والجماعات الدينية بشكل متزايد على وظيفتها الأساسية المتمثلة في العناية الرعوية، واضطرت إلى التخلي عن كفاءاتها في مجالات أخرى من المجتمع. في الوقت نفسه، انسحبت ممارسة الإيمان، أيضًا، إلى مجالات أكثر شخصية، أو ذاتية. مع ذلك، فإن فقدان الوظيفة، والاتجاه نحو الفردية، لا يعني بالضرورة أن الدين يفقد التأثير والأهمية، سواء في الساحة السياسية وثقافة المجتمع، أو في السلوك الشخصي للحياة. ومن الواضح أن المجتمعات الدينية لا تزال تطالب بـ”مقعد” في حياة المجتمعات التي أصبحت علمانية إلى حد كبير. اليوم، يمكن وصف الوعي العام في أوروبا بمصطلح “مجتمع ما بعد علماني”، لدرجة أنه لا يزال يتعيّن عليه في الوقت الحالي “التكيف مع استمرار وجود المجتمعات الدينية في بيئة علمانية بشكل متزايد”.

“ما بعد العلمانية”: تغير الوعي بالعلمانية

يشير وصف المجتمعات الحديثة بأنها “ما بعد علمانية” إلى تغيير في الوعي، ويعزو هابرماس ذلك إلى ثلاثة متغيرات:

أولًا: لم يعد الوعي بالعيش في مجتمع علماني مرتبطًا باليقين بأن التحديث الثقافي والاجتماعي لا يمكن أن يتقدم إلا على حساب التأثير العام والأهمية الشخصية للدين. فمن الواضح أن الدين يكتسب تأثيرًا في المجال العالمي، وفي المجالات العامة الوطنية أيضًا. فقد احتفظت الكنائس والمنظمات الدينية بدور “مجتمعات التفسير” بشكل متعاظم في الساحة العامة للمجتمعات العلمانية، وأسهمت في نقاشات ذات صلة بالقضايا الرئيسية في تلك المجتمعات التعددية التي تستجيب سريعًا لتدخلات تتعلق بالانقسامات حول صراعات القيم التي تتطلب تنظيمًا سياسيًا؛ سواء كان ذلك حول تقنين الإجهاض، أو القتل الرحيم الطوعي، أو حول القضايا الأخلاقية البيولوجية للطب الإنجابي، أو مسائل حماية الحيوان، أو تغير المناخ. حول هذه الأسئلة، وما شابهها، فإن المقدمات الخلافية مبهمة لدرجة أنها لم تتم تسويتها بأي حال من الأحوال، وفي مقدور أي حزب أن يخوضها بالاعتماد على الحدس الأخلاقي الأكثر إقناعًا.

ثانيًا: حفّز ظهور وحيوية المجتمعات الدينية الأجنبية الانتباه إلى الكنائس والتجمعات الدينية المألوفة. المسلمون في الجوار يجبرون المواطنين المسيحيين على مواجهة ممارسة دين منافس. كما أنها تمنح المواطنين العلمانيين وعيًا أعمق بظاهرة الوجود العام للدين.

ثالثًا: أسهمت هجرة “العمال الضيوف”، واللاجئين على وجه التحديد، من البلدان ذات الخلفيات الثقافية التقليدية، في تغيير الوعي في مجتمعات أوروبية عالقة في عملية التحول المؤلمة إلى مجتمعات المهاجرين، حيث مسألة التعايش المتسامح بين المجتمعات الدينية المختلفة أصبحت أكثر تعقيدًا في مواجهة المشكلة الصعبة الناجمة عن ضرورة دمج ثقافات المهاجرين اجتماعيًا، في ظل ضغط أسواق العمل المعولمة، والظروف غير السخية الناجمة عن تزايد عدم المساواة الاجتماعية.

من مجتمعات “علمانية” إلى “ما بعد علمانية”

من موقف المراقب الاجتماعي، يعتقد هابرماس أنه يكفي للإجابة على سؤال: لماذا يمكننا أن نطلق على المجتمعات العلمانية “ما بعد العلمانية”؟ تناول الموضوع مبرزًا التعارض بين اليقين العلماني القائم على الاعتقاد بأن الدين سيختفي في جميع أنحاء العالم في سياق التحديث، وبين واقع حفاظ الدين على أهميته وعلى تأثيره العام، لكن من موقع المشارك لا المراقب، في رأي هابرماس، يتطلب الإجابة عن سؤال معياري مختلف يتمثل في: كيف يجب أن نرى أنفسنا كأعضاء في مجتمع ما بعد علماني، وما الذي يجب أن نتوقعه بشكل متبادل من بعضنا بعضًا كي نضمن بشكل حاسم أن تظل العلاقات الاجتماعية للدول القومية الراسخة مدنية، رغم نمو تعددية الثقافات ووجهات النظر الدينية للعالم؟

يذهب إلى أن الدستور الليبرالي مصمم بطريقة تضمن لكل الجماعات الدينية القدر نفسه من الحرية في المجتمع المدني، ولكن يفترض في الوقت ذاته حماية صناعة القرارات الجماعية الملزمة من كل التأثيرات الدينية، حيث يتوجّب على المخّولين بممارسة ديانتهم على نحو معلن، في إطار دورهم كمواطنين، المشاركة في عملية ديمقراطية لا بد لنتائجها أن تكون بعيدة عن أي “تلوّث” ديني. تدّعي العلمانية أن هذا التناقض يمكن حله عبر خصخصة الدين برمته، لكن هابرماس يرى أنه ما دامت الجماعة الدينية تلعب دورًا حيويًا في المجتمع المدني، وفي المجال العام(1)، فإن السياسة التداولية تمثل بالقدر نفسه نتاجًا للاستخدام الشعبي للعقل من قبل المواطنين، المتدينين، وغير المتدينين. ولا يمكن للهوية الجماعية للجماعة الليبرالية أن تبقى بعيدة عن التأثر بحقيقة التفاعل السياسي بين القسمين المتدين وغير المتدين من السكان، شرط أن يعترف كل منهما بالآخر بوصفه عضوًا مساويًا في الجماعة الديمقراطية نفسها.

حدود علمنة المجتمع

تبنّى هابرماس مدخل جون رولز للدين في المجال العام، حين أكّد على ضرورة تجنب الخلط بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع

بدو هابرماس مقتنعًا أن العقل فاعل في التقاليد الدينية، كما هو في أي مشروع ثقافي آخر، بما في ذلك العلم، وأن ليس من اختلاف على المستوى الثقافي الواسع من التعقل، إنما هنالك عقل إنساني واحد على المستوى الإدراكي العام، ولا معنى لوضع نوع معين من العقل العلماني على الضد من العقول الدينية، انطلاقًا من الافتراض أن العقول الدينية ترتبط بنظرة إلى العالم ذات طابع لا عقلاني على نحو متأصل، لكن العقول العلمانية قابلة لأن يعبّر عنها بلغة عامة على نحو مشترك. هذا مهم لنفهم لماذا تبنّى هابرماس مدخل جون رولز للدين في المجال العام، حين أكّد على ضرورة تجنب الخلط بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع. أراد رولز إدخال عقائد عقلانية شاملة، دينية أو غير دينية، في النقاش الشعبي العام، مع تقديم أسباب سياسية تدعمها في الوقت المناسب.

هذا الطرح جوبه باعتراضين: أن كثيرًا من المواطنين قد لا يرغبون أو لا يستطيعون القيام بالفصل بين المساهمات المُعبّر عنها بصيغ دينية، وتلك المعبر عنها بلغة علمانية، عند اتخاذهم مواقف سياسية. وأن الدستور الليبرالي الضامن للأشكال الدينية للحياة يجب ألا يحمّل المواطنين المتدينين حملًا إضافيًا. يحاول هابرماس الرد على الاعتراضين بنوع مختلف من شروط الترجمة التنفيذية، فيرى أنه يجب أن يكون المواطنون أحرارًا في تقرير ما إذا كانوا يرغبون في استخدام لغة دينية في المجال العام أم لا. فإن رغبوا في ذلك فعليهم قبول أن تترجم الحقيقة المحتملة في الملفوظات الدينية إلى لغة مقبولة على نطاق واسع، قبل أن تجد طريقها إلى أجندات البرلمانات، أو المحاكم، أو غيرها من هيئات، وتصبح مؤثرة في قراراتها.

وبدلًا من انشغال جميع المواطنين بعملية “الفلترة” للتعليقات والآراء العامة، وتنقيتها من البلاغة الدينية، لا بد، حسب هابرماس، من تأسيس مرشّح دستوري (وسيط) بين التواصل غير الرسمي في الميدان الشعبي والتداولات الرسمية للهيئات السياسية التي تستجيب للقرارات الملزمة على نحو جماعي. هكذا يمكن تحقيق الهدف الليبرالي في ضمان أن كل القرارات القابلة للفرض قانونيًا، والمُقرّة على نحو عام، يمكن أن تُصاغ وتقدم بلغة مقبولة من الجميع من دون الحاجة إلى تقييد التنوع التعددي للأصوات الشعبية في مصدرها الأول. ويمكن أيضًا بذلك الكف عن توزيع الأعباء بشكل غير متناسب، وعلى المتدينين تقبّل شرط الترجمة مقابل حياد سلطة الدولة تجاه الرؤى المتنافسة. وعلى العلمانيين بموجب أخلاق المواطنة ألا يستنكروا المساهمات الدينية في الرأي السياسي، وفي تشكيل الإرادة، بوصفها محض ضوضاء، أو حتى هراء أجوف منذ البداية.

يدرك هابرماس أن طريقة التفكير المعرفية تتطلب براعة لا يمكن فرضها قانونًا، وأن احتمال أن تتحقق التوقعات المرتبطة بأخلاق المواطنة أمر يعتمد على عمليات تعلّم تكميلية تعتمد على الاستخدام العام للوعي الانعكاسي من الجانب الديني وتركه القرارات المتعلقة بالمعرفة الدنيوية للعلوم المؤسسية، وجعل المقدمات التي تعتمد على مبدأ المساواة في أخلاق حقوق الإنسان منسجمة مع بنود الإيمان.

ينظر الموقف ما بعد العلماني عند هابرماس إلى ما تقدمه التقاليد الدينية من معنى وحافز بوصفها رديفًا لا غنى عنه في مواجهة الرأسمالية المعولمة، ومع تأكيده على الفارق الحاسم بين الإيمان والمعرفة، تبقى التصورات والممارسات الدينية مصادر أساسية للقيم تزوّد الحياة بأخلاقيات المواطنة متعددة الثقافات، لكن حتى توفّر التقاليد الدينية تلك الدلالات الحيوية لتكون في متناول الثقافة السياسية الأكثر اتساعًا، داخل المؤسسات الديمقراطية، لا بد من ترجمتها إلى لغة علمانية متاحة للجميع. هذه مهمة جميع المواطنين متدينين وعلمانيين ممن ينخرطون في الاستخدام الواسع للعقل.

خاتمة

شكّلت الظاهرة الدينية منذ الكتابات الأولى لدوركايم (1858 ـ 1917) مفتاح إشكالية هذا الأخير المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية، وفي كتابه “الأشكال الأولية للحياة الدينية”، يعبّر دوركايم عن قناعته بأن الدين هو الرحم الذي ولدت فيه الحضارة والشكل البارز للحياة الاجتماعية، مؤكدًا على أهميته على الترابط الاجتماعي. كما أن ماركس صاغ عبارته الشهيرة “الدين أفيون الشعوب” في معرض تحليله للحركة الفلاحية الثورية المعادية للإقطاع في القرن السابع عشر، والتي اتخذت شكل “هرطقة دينية”، حين لم تكن الشيوعية ممكنة موضوعيًا حينها. الأفيون الذي قد يعيق تمردًا، يتمتع بالقدر نفسه بقدرة على التعبئة لا يمكن تجاهلها، ولم يكن صراع الماركسية مع الدين صراعًا في الفراغ بل كان صراعًا أيديولوجيًا يخضع للمتطلبات الملموسة للصراع الطبقي، وبالتالي فإن دعم مُضطَهَدين يرفعون شعارات دينية في خضمّ هذا الصراع واجب ثوري، ولم يكن ماركس نفسه ليمتنع عن دعم ثورة ما بحجة أن مظاهراتها، أو انتفاضاتها، خرجت من مساجد أو كنائس، كما فعل بعض اليساريين والماركسيين العرب.

في “الدين والتدين”، الجزء الأول من كتاب عزمي بشارة “الدين والعلمانية في سياق تاريخي”، تنتهي المقاربة السوسيولوجية لدى المؤلف إلى الفصل بين الدين والتدين، إذ أن علم الاجتماع والأنثروبولوجيا لا يدرسان الدين في الواقع كرسالة معيارية روحية، وإنما “التَّدين”، أي الشكل الاجتماعي للدين، فالتدين هو من يخلق من الدين ظاهرة اجتماعية تاريخية وكونية، وهو ما يجعله بالتالي موضوعًا للدراسة العلمية. ويذهب بشارة إلى أن دحض الدين والهجوم عليه كأنه مجرد خرافات يهدر خصوصية الظاهرة الدينية وقوتها وأهميتها، فليس الدين نظرية خاطئة لتفند وانتهى الأمر، وإلا لما كان الدين مؤثرًا بشكل كبير في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وفي الفليبين ومصر وإيران وفي مشرق ومغرب العرب.

ويشير بشارة الى مفارقة تكمن في أن العلمانيين وخصومهم “الأصوليين” يلتقون في تجاهلهم للدين الاجتماعي الحقيقي القائم، ففي حالة الإسلام، مثلًا، يتجاهل كلا الفريقين واقع الإسلام بحقيقته الأنثروبولوجية القائمة، فينفي من يسمون “الأصوليين” الشرعية الإسلامية عنه، لأنه ليس الإسلام الحقيقي الصالح، قافزين إلى عقيدة أخرى غير الإسلام المعيش الذي يصطلح عليه المسلمون، أما العلمانيون فيدعون أنه من عناصر الفساد والتخلف، أو مجموعة خرافات وأباطيل. في رأي بشارة، أدى ذلك عمليًا إلى إهمال دراسة التدين الشعبي والتدين عمومًا في واقع المجتمعات الإسلامية، ودراسة دوره الفعلي في المجتمع والأخلاق والسياسة، ويحمّل المسؤولية للفريقين معًا.

يؤكد بشارة أيضًا أن الصرامة الإلحادية لم تنجح في تفنيد الدين، لأنها تغافلت عن أن الدين ليس مؤثرًا بوصفه نظرية علمية، بل باعتباره مرجعية، وسلطة إيمانية، ومنظومة تعويضات روحية ورمزية وشعائرية، لم تنجح أي أيديولوجيا غير دينية في منافستها والإتيان بمثل سطوتها على الناس. فأي أيديولوجيا علمانية منفتحة ومتنورة فعلًا لا ترغب في منافسة الدين، وإلا تحولت الى أيديولوجيا شمولية، وهي التي لم تتغلب بكل حال على الدين في الغرب، بل انحسر الدين هناك من الهيمنة الفكرية الاجتماعية في مقابل هيمنة العقلانية الاختصاصية التعددية في مواضيعها، بالإضافة إلى توافر أنماط متعددة من التعويضات الفردية والجماعية (فنية ونفسية وسياسية وجمالية…)، وبقي الإيمان بالأيديولوجيات العلمانية وكأنها أديان، مقصورًا على “المهاويس”. ومع ضرورة أن يتعامل الفكر العلماني، كما يرى بشارة، مع أخلاق وسياسة كثير من المتدينين بنقدية حازمة، إلا أنه ينبغي إدراك أن هذا النقد لا ينتهي بتفنيد الدين بسبب ديمومة مظاهره من جهة، ولأن تفنيده لا يساهم في فهمه ولا في فهم كثير من المجتمعات الإنسانية، من جهة ثانية.

أخيرًا، تبدو ما بعد العلمانية بحاجة عربيًا إلى تحقيب طويل، لكن المفهوم قد يفتح آفاقًا واسعة لفهم وتفهّم منتج للعلاقة المضطربة بين الدين والعلمانية التي تسود مجتمعاتنا العربية، وتسهم في مزيد من التمزيق للنسيج الاجتماعي. لم يعد هناك من مخرج من فكّي تلك الثنائية سوى امتلاك الطرفين، المتدينون والعلمانيون، ثقافة ديمقراطية يتحمل معها المتدينون مسؤولية الإصلاح الديني للتمييز بين المعرفة والإيمان والتخلي عن “اللاهوت السياسي”، ويتحمل معها العلمانيون مسؤولية عدم الخلط أكثر مما ينبغي بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع، والاعتراف بحيوية الدين في المجتمعات العربية، وبحق المتدينين بوصفهم شركاء في المواطنة وفي القرارات السياسية. فالمجال العام ليس دائمًا فضاء للنقاش العقلاني البحت، أو التوافق الطوعي، ولا الدين مجرد شأن خاص.

هامش:

(1) المجال العام عند هابرماس هو الذي بدأ بالظهور في القرن الثامن عشر، وتطوّر بوصفه فضاء اجتماعيًا متميزًا عن الدولة والاقتصاد والعائلة، من خلاله يتمكن الأفراد أن يتواصلوا في ما بينهم كمواطنين مستقلين، والتداول من أجل الصالح العام.

إحالات عربية:

ـ يورغن هابرماس وآخرون، قوة الدين في المجال العام، ت. فلاح رحيم، ط1 (بغداد: دار التنوير للطباعة والنشر، 2013).

ـ عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، ج1: الدين والتدين، ط1، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013).

ـ رسلان عامر، ما بعد العلمانية وعودة التدين في الغرب، مجلة الفيصل، 1 أيار/ مايو 2021: https://bit.ly/3pS9ZZG

إحالات أجنبية:

Jürgen Habermas, ’’A “post-secular” society – what does that mean‘‘?, Reset Dialogues, 16 September 2008: https://bit.ly/3wpq4Zm

From the Secular to the Habermasian Post-Secular and the Forgotten Dimension of Time in Rethinking Religion and Politics, 3 Dec. 2016, Scielo Brazil: https://bit.ly/35mYUqg

ضفة ثالثة