من ذاكرة صفحات سورية: ملف عن الثورة السورية واللغة والشعارات التي استخدمتها شارك فيه الكتاب محمد العطار، علا شيب الدين، عمر كوش وجمانة دحمان

عن انعتاق الكلام: لغة الثورة السورية والثورة في اللغة/ محمد العطار

تتوجب الإشارة إلى أن هذه الورقة ليست بحثاً لغوياً مُختصاً، لقصور معارفي في هذا الحقل، ولانصراف اهتمامي إلى مقاربة فعل الكلام بوصفه فعل انعتاق، أي مقاربة الكلمات والهتافات والشعارات التي ولدت بفضل وأثناء الثورة بوصفها تجسيداً لممارسة الحرية. انعتاق فعل الكلام هذا، والذي يشكل جزءاً من ثورة اللغة، يشكل مفتاحاً لفهم التغيير السيميائي للكلمات، أي تغيير معاني الكلمات، نحت كلمات جديدة، وإعادة الروح لكلمات أخرى. هذه التغييرات على المستوى السيميائي ما هي إلا نتيجة لتحرر فعل الكلام، الذي يشكل أحد أوجه ثورة هائلة على صعيد الفعل الإنساني١.

في العالم الأنجلو – ساكسوني, تدرس اللغة عادةً على ثلاثة مستويات مختلفة, والعلاقة بين هذه المستويات متداخلة. أولاً, Syntax, حيث ندرس قواعد اللغة. ثانياً, Semantics حيث ندرس معاني الكلمات. ثالثاً Pragmatics, حيث ندرس الأفعال الكلامية، أي اللغة على مستوى التداول والاستخدام. هذه الورقة تقترح أنّ تحرير فعل الكلام, على المستوى الثالث, ينعكس ويعكس تغييرات على المستوى الثاني السيميائي, أي في معاني الكلمات. بالطبع فإن توضيح هذا الأمر يحتاج إلى دراسة تفصيلية مُختصة ومعمّقة في طبيعة العلاقة بين هذين المستويين. في هذه الورقة ملاحظات تنطلق من واقع استخدام اللغة في الثورة السورية.

تسعى الورقة أيضاً لاستعراض كيف جعل انعتاق الكلام من الشعارات مُعبراً عن مسار الثورة وأطوارها. وإن كنت في هذا السياق لا أسعى إلى تجميع كل شعارات الثورة السورية، وإنما أكتفي بالإشارة إلى بعض الأمثلة التي أعتقد أنها كانت شعارات مؤسسة أو مفصلية عبرت عن نقلات واضحة في مسيرة الثورة المُستمرة٢.

طوفان الثورة

في مشهد باقٍ في الذاكرة من فيلم الراحل عمر أميرلاي «طوفان في بلاد البعث»، يتلعثم مدير مدرسة قرية الماشي وهو يتحدث عن مكرمات القيادة الرشيدة تجاه المعلمين، قبل أن يصمت للحظات تبدو دهراً بعد أن أنهى ما في جعبته من الكلمات أمام الكاميرا. لقد قال كل ما يحفظه حول إنجازات القائد الخالد وحزب البعث ثم صمت! لم يتعمد الصمت حقاً، لكنه أنهى كل كلماته! من أين يأتي بكلمات جديدة؟

تحرر الثورة أصواتنا المخنوقة. الثورة تقوم أولاً لكي يمتلك كل فرد فينا صوته المميز، ولكي نفعل ذلك يجب أن نمتلك كلماتنا وأن نطلقها خارج حناجرنا التواقة إلى الصراخ بدون قيود.

يمثل هذا مدخلاً لفهم هذا الحضور البارز للغة في الثورات والانتفاضات العربية، في الشعارات والهتافات والأهازيج والأغاني والقصائد واليوميات، التي شكلت حاملاً أساسياً لمزاج الشارع المنتفض في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وغيرها. لكن يبقى حضور اللغة في الثورة السورية شديد الخصوصية الأمر الذي دفع البعض إلى اعتبارها (في أحد أوجهها العديدة) ثورة كلمات أو انتفاضة لغة. لا يتوقف الأمر، على حقيقة مفادها أن الشرارة الأولى للثورة السورية انطلقت بسبب كلماتٍ خطها صبيةٌ في درعا على الجدران. الأهم ربما، هو جنوح الكلام في سوريا الثورة للتحرر من قيود الصمت والخوف واللغة الجوفاء. إنه تهديمٌ لمملكة الصمت التي لا يمكن أن تبقى جدرانها المصمتة جاثمة على صدورنا، على ما ذهب إليه مبكراً المعارض السوري رياض الترك في صرخته الشهيرة في مطلع الألفية الثانية٣.

الكلام إذن في سوريا كان له ثورته أيضاً. فالكلام خارج إطار المسموح به كان باهظ الكلفة، أثمانه تتراوح بين سنين من الاعتقال وبين التنكيل والاضطهاد الرهيب. كانت النكات السياسية تقال في السر، وبخوفٍ رهيب. الأغاني والأهازيج ، كما الكتب والأفلام والمسرح في سوريا كانت مقيدة ومُراقبة. الجدران في سوريا، كانت تملك أذاناً شديدة الإصغاء. ليست الضوابط الصارمة والخطوط الحمراء وما أكثرها، هي الطامة الوحيدة. هناك أيضاً ابتذال الكلمات وإفراغها من أي معنى أو وقع يلامس قلوب السوريين كما عقولهم. اسألوا السوريين عن كلماتٍ مثل: «شفافية»، «عدالة»، «مقاومة»، «ممانعة»، «صمود»، «لُحمة وطنية»، «تصدي»، «مؤامرة»، «تحديث»، «تطوير»، «إصلاح» والقائمة تطول.

عقود من التدجين اللغوي تتولاه على التوالي منظمات طلائع البعث وشبيبة الثورة، ثم اتحاد طلبة سورية، ثم المؤسسة العسكرية «العقائدية»، ناهيك بالطبع عن نشرات الأخبار على التلفزة الرسمية وافتتاحيات الصحف الرسمية الوحيدة. لا يمكننا بالطبع إغفال الاجتماعات واللقاءات الحزبية والمهرجانات الخطابية، التي كان لها سطوة لا يجوز التقليل من شأنها وبخاصة في القرى والأرياف. كيف والحال هذه ستنجو اللغة من الضمور إذن؟

في فيلم «الطوفان» يقول مدير المدرسة الابتدائية: «منذ نعومة أظافره تعلم الطالب حب هذه المنظمات»، يقصد طبعاً منظمات حزب البعث، وهو شديد الثقة أن كافة الأولاد سيستمرون في الانتساب إلى هذه المنظمات طواعية وبحب. لطالما اعتقدت أن أميرلاي، أسقط سهواً أو عمداً، أن ترويض هؤلاء الأطفال ليست مهمة منتهية كما اعتقد مدير المدرسة البعثي ونظامه من ورائه. وأن جذوة التمرد على هذه اللغة الجوفاء كانت متقدة في صدور هؤلاء الأطفال، وأنهم احتفظوا على الدوام بقدرة عالية على التهكم عليها والإفلات من سطوتها البغيضة. وإن غاب هذا في فيلم الراحل أميرلاي، فإنه انتظر بعض الوقت ليتفجر علناً في ثورة شعبية هائلة ستغير وجه سوريا.

انعتاق الكلام

عندما شاهدت تحفة السينمائي اليوناني ثيو أنجيوبوليس: «الأبدية ويوم»، للمرة الأولى منذ سنوات، أحسست بجزع وأنا أراقب قصة شاعر يشتري الكلمات كي يُتم تأليف قصيدة. لم أستطع إلا التفكير بالتالي: هل بات محتماً علينا شراء كلمات جديدة؟ أو ربما البحث عنها؟ كلمات مُحفزة، جديدة، تشبه الناس، تخاطبهم وتحكي عنهم!

أعتقد أن الثورات العربية فتحت الباب على مصراعيه لرحلة انعتاقٍ ثلاثي الأوجه: الكلام والجسد، وإعادة امتلاك الفضاء العام. وهي رحلة وإن أطلقتها الثورات، ولكنها ما تزال في بداية طريقٍ محفوف بالصعاب. وهذه الأوجه الثلاث شديدة الارتباط ، بل إنها تكمل بعضها البعض.

إن عقوداً من الاستبداد تشمل مصادرة الكلام، وخنق الأجساد وتقييدها، واحتلال الفضاءات العامة. تولد رغبةً جارفة في معاكسة هذا القمع في مستوياته الثلاثة هذه، يُتوج الأمر – كما رأينا في جميع الثورات العربية – باحتلال الفضاءات العامة وتحويلها لساحات للرقص والغناء، حيث امتلك فيها الأفراد وربما للمرة الأولى، صوتاً خاصاً بكلٍ منهم، في ذات الوقت الذي اتحدوا فيه في جسدٍ جمعي عبر التكاتف والرقص والغناء، وأحياناً لمقارعة البلطجية أو البلاطجة أو الشبيحة.

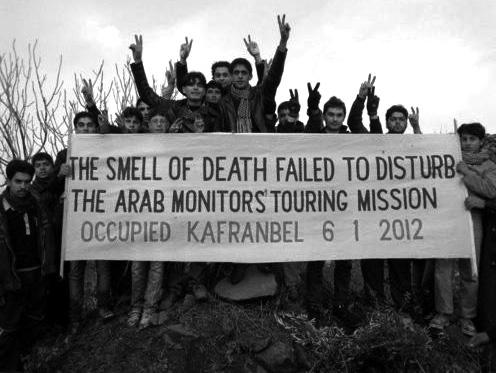

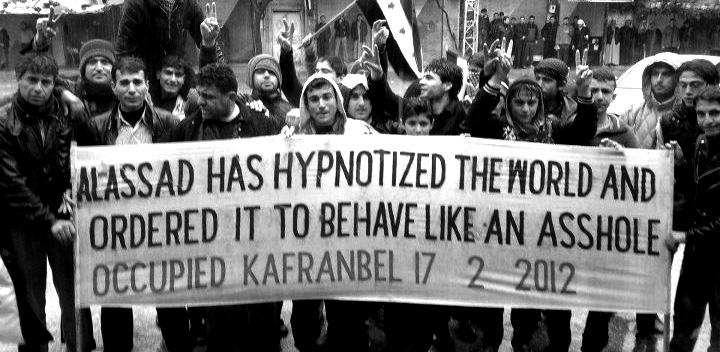

تعذر على السوريين احتلال الفضاءات العامة والمكوث فيها. أدرك النظام خطورتها هذا الأمر مبكراً، فتمكن ببطشه غير المسبوق، من منع المتظاهرين من احتلال الفضاءات العامة والاعتصام فيها. حد هذا من الانعتاق البهي للأجساد التواقة للحرية، الأمر الذي منح الكلمة ثقلاً إضافياً في حمل الروح الثورية في سوريا. أي إن عنف النظام المفرط قد سبب شللاً جزئياً في ضلعين من أضلاع هذا المثلث، فيما بقي الضلع الثالث الأكثر حضوراً في عملية الانعتاق المٌترابطة تلك. فالكلام قد بدأ بكسر القيود، والخروج من قفص الجلجلة الفارغة. والكلام وإن كان مازال في طور تحرره يخوض معركة التجديد والابتكار، إلا أنه حمل رغبة الثائرين بخلق تمايز واضح عن لغة الاستبداد الثقيلة والرتيبة والجوفاء. هي لغة مباشرة، شديدة الوضوح، ذكية، مرحة، لا تكتفي فقط بكونها تسبق دوماً بروباغندا النظام بخطوات، وتفندها وتسخر منها. لكنها أيضاً، تفضح كبتاً مُتجذراً ووعياً عميقاً بمظالم رسخت على صدور العباد عبر نصف قرن.

رحلة شعارات الثورة

في ١٧ شباط ٢٠١١، ردد شبان غاضبون تجمعوا بدون أي نية مسبقة، في ساحة الحريقة (الوسط التجاري لدمشق) ما اعتبره السوريون لاحقاً الشعار الأول والمُلهم لثورتهم: «الشعب السوري ما بينذل»، في واقعة تعتبر الإرهاص المُبكر لثورة السوريين التي ستندلع بعد أقل من شهر في درعا جنوب البلاد. آنذاك قام شرطيان بضرب أحد الشباب في المنطقة، فتداعى المئات وأغلقوا المنافذ والشوارع الفرعية في تلك المنطقة. لكننا يجب أن نتذكر أن الكلمات الأولى التي رددها المجتمعون ظهيرة ذلك اليوم كانت هتافهم: «حرامية، حرامية». يختزل هذا الهتاف العفوي البسيط، جوهر ثورة السوريين ضد نظام إقطاعي الممارسات استعبد «الرعية». ما زال هذا التناقض يشكل الدافع الأساس لثورة السوريين، رغم طبقات من الزعم بوجود محركات طائفية للصراع. وبالعودة إلى شعار «الشعب السوري ما بينذل» نلحظ أن هذا الشعار «الأيقونة»، يضمر أكثر مما يعلن، فإن كان يقول صراحةً بأن كرامة السوريين امتُهنت بما يكفي، وأن هذا لن يعود واقع الحال بعد اليوم. فإن الشعار، الذي لا يحدد مصدر الذل، والذي لا يخاطب أي سلطة بشكل صريح، كان يضمر تهديداً للنظام، وإخطاراً بأن حقبة جديدة يجب أن تبدأ في البلاد. لا ننسى أن هذا التجمع العفوي الغاضب جاء في خضم انتصارات مذهلة للشعوب في تونس ومصر، نسائم الربيع العربي كانت بلا شك تداعب السوريين آنذاك.

الشعارات إذاً كما اللغة نفسها كانت تتحرر باطراد، بشكل يعبر عن تصاعد الحراك في وجه تصاعد العنف الممارس عليه. كما كانت الكلمات الوليدة تتأقلم سريعاً مع روح المناطق المختلفة وموروثها الشفهي والموسيقي أيضاً. فشعار «الشعب السوري ما بينذل» الذي أطلقه الدمشقيون، يتحول على لسان الحوارنة إلى «الموت ولا المذلة»، وهم أول من تعرض حقاً لعنف النظام المفرط ومجازره. وهو شعار تناقله المتظاهرون لاحقاً (بلهجته الدرعاوية المُحببة) في طول سورية وعرضها. وتوالت الشعارات في المرحلة الأولى للثورة مستجيبةً للتطورات لتكون بحق موجهةً للحراك. فجاء الشعار البليغ جداً «واحد واحد واحد …الشعب السوري واحد»، مبكراً ليقطع الطريق من جديد على بروباغندا النظام الذي كان أول من ذكر مصطلحات «الطائفية» و«الفتنة» (ملفت أن إقحام هذه المصطلحات من قبل النظام جاء أولاً على لسان مستشارة الرئيس السوري السيدة بثينة شعبان، في مؤتمر صحفي عقدته في ٢٦ مارس ٢٠١١، أي بعد أقل من أسبوعين فقط على اندلاع الثورة! فيما زين شعار «احذروا الفتنة» حملة طرقية ضخمة وبليدة في شوارع المدن السورية في الأسابيع الأولى بعد تفجر الثورة). وجاء شعار «سلمية سلمية» (المُستعار من الثورة المصرية) ليصمد طويلاً قبل أن يتعسكر جزء كبير من الثورة، فيفند ادعاءات النظام بوجود العناصر المُخربة والمندسة والمسلحة. في كثير من الأحيان كان المتظاهرون يهتفون «سلمية» على بعد أمتار فقط من قوات الأمن والشبيحة التي تطلق عليهم الرصاص الحي. واستمرت الشعارات في تلك المرحلة الأولى تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الناس وحضهم على المشاركة، فجاءت شعارات مثل: «اللي ما بيشارك، ما فيه ناموس» و «يا للعار يا للعار عالشب القاعد بالدار» (حور الثوار هذا الشعار لاحقاً لانتقاد بعض ممارسات الكتائب المقاتلة: «ياللعار شبيحة/ حرامية بجيش الثوار») . وبالتزامن ومنذ الأيام الأولى حضر الشعار الهام جداً «الله… سورية… حرية وبس».

حمل هذا الشعار أولى الإشارات إلى النيل من هيبة رأس السلطة، ومهد هذا الشعار بدون شك للمطالبة الصريحة بإسقاط النظام وكل رموزه لاحقاً. الأهمية الرمزية لهذا الشعار هو أنه يستبدل اسم «بشار»، في هتاف سوريا الأسد قبل الثورة «الله، سوريا، بشار وبس»، بالحرية. تصبح الحرية هي الضلع الجديد لثالوث المقدس عند السوريين. لم يكن هذا الشعار تمهيداً لشعار الثورات الأول «الشعب يريد إسقاط النظام» فحسب، وإنما اختزل حساً عالياً بالفطنة عند المنتفضين، فهم أبقوا على ضلعي الثالوث المقدس الأوليين «الله والوطن»، واستبدلوا رأس النظام، بقيمة إنسانية مُقدسة كالحرية. وبهذا وضع المنتفضون التمايز جلياً ومُحرجاً في آن واحد، فهم لم يستبدلوا اسماً باسم، ولا أيدولوجيا بأخرى مقابلة، وإنما استبدلوا اسماً بقيمة مُطلقة، وبات على موالي النظام أن يصروا على إقصاء الحرية، فلا حل لديهم، سوى ترديد شعار «الله، سوريا، بشار وبس»، في مقابل «الله، سوريا، حرية وبس». وجدت ماكينة النظام الإعلامية نفسها إذن مُجبرة على وضع الذات الرئاسية في مواجهة قيمة مُقدسة كالحرية، في معركة تشي بالهزيمة الأخلاقية الفادحة بمجرد النظر إلى الشعارين المتضادين.

وفي الأيام الأولى للثورة أيضاً، راجت شعارات التضامن والتكاتف بين المدن، وبخاصة تجاه المدن التي تعرضت أولاً لبطش النظام بسبب انتفاضتها المبكرة، فرحنا نسمع «يا درعا نحنا معاكي للموت» و«يا بانياس نحنا معاكي للموت» و«يا حمص نحنا معاكي للموت» وتوالت اسماء المدن.

من التلميح إلى التصريح وصولاً إلى تهشيم المُقدس

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، حتى تجرأ الكلام على المقدس، وانتقل من التلميح إلى التصريح بجوهر مطالب المحتجين. فالمنتفضون وفي عملية تحررهم التدريجي من الخوف حرروا كلماتهم أيضاً ورفعوا سقف مطالبهم بالتدريج. وإن كانت الشعارات وليدة لحظات صاخبة احتاج فيها المنتفضون إلى مجابهة ظلم هائل، فإن هذه الشعارات نفسها هي من صاغت المطالب الأساسية للثورة السورية، المتمثلة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وهي بذلك ما زالت – على عفويتها وبساطتها- الإطار المرجعي الأصل لكافة الطروحات السياسية للكتل المعارضة. يشير الكاتب والباحث السوري عمر كوش إلى هذه النقطة أيضاً ويعتبر أن هذه الشعارات «باتت مكوناً أساسياً للتواصل بين المحتجين والجمهور العام، وإطاراً للمفاهيم الثقافية والسياسية والاجتماعية»٤.

وهكذا كان لا بد للتحرر التدريجي للكلمات أن يقود سريعاً إلى الشعار الأم في الثورات العربية: «الشعب يريد إسقاط النظام». الحق أن الوقت لم يطل بالمتظاهرين السوريين حتى أطلقوا هذا الشعار، فعلوا ذلك وهم ينزعون عنهم طبقة سميكة من الخوف البغيض. لم يكن بالإمكان الانتظار أكثر من بضعة أسابيع، قبل أن يتردد صدى هذا الشعار في أرجاء سوريا المنتفضة. والأمانة تقتضي القول بأن النظام نفسه قد دفع بهذا الاتجاه، بسبب من استجابتة الرعناء والعنيفة على الحراك السلمي.

أذكر تماماً أول مرة هتفتُ فيها مع الجموع «الشعب يريد إسقاط النظام» وكأن هذا حدث في الأمس القريب. في زحمة الأجساد المتراصة والمتعاضدة، يأتي هذا الهتاف الهادر، ليعلن عن قطيعة نهائية مع كل ما سبق، اللحظة التي تليه لا تشبه شيء اختبرتهُ من قبل قط. لم يكن الأمر يسيراً، كنتُ أشعر بأن هناك خوفاً لم ينتزع بعد بالكامل من الأحشاء، كنت أشعر بأننا ندفع بالمواجهة مع الطواغيت نحو النهاية، كان مزيجاً مُدهشاً من الخوف المتبقي، والنشوة والإثارة والترقب. شكل هذا الشعار نقلة مفصلية بلا شك في دفع الحراك الثوري إلى مرحلة جديدة، وفي عملية تحرير الكلمات في طريقها لتتجرأ على قدسية النظام. عارض البعض ذلك في حينه بوصفه تهوراً أو دفعاً نحو مواجهة مجانية مع زبانية النظام. على سبيل المثال، سجل ميشيل كيلو، موقفاً معترضاً على هذا الشعار، داعياً المتظاهرين إلى تجنبه للأسباب الآنفة الذكر، وكيلو المعارض المعروف – برصانته المعهودة – كان يرى، في الأشهر الأولى على الأقل، أن الحل الأمثل ليس في الدفع نحو مواجهة النظام، وإنما في العمل على تفكيكه تدريجياً عبر فرض الإصلاحات الجذرية عليه، والتي ستؤدي بشكل طبيعي إلى تفكك في بنيته. لحسن الحظ كان للشارع رأي ولغة أقل رصانة من تلك التي يملكها ميشيل كيلو, والمعارضة التقليدية عموماً في سوريا. فعملية تحرير اللغة في الشارع الثائر، لم تخلق فقط تمايزاً عن لغة النظام المستبد، وإنما خلقت أيضاً تمايزاً عن لغة نخب المعارضة التقليدية، التي وقعت هي أيضاً وعبر سنين من الإقصاء والقهر والتقوقع، في شرك الكلام الرتيب والُمعقد والمُتعالي أيضاً.

في مطلع نيسان ٢٠١١، وفي تشييع فوج الشهداء الأول في مدنية دوما بريف دمشق، هتف المشيعون «ابن الحرام، باع الجولان»، وهتفوا أيضاً «يا ماهر ويا جبان …إبعت جنودك عالجولان». تكمن أهمية هذه الشعارات في جرأتها الصريحة، في وقت مبكر من عمر الثورة. إنه الموت من جديد إذن يحرر القلوب والكلمات من هيمنة الخوف ثقيل الظل، من درعا إلى دوما إلى بانياس وحمص، هناك سقط أول الشهداء تباعاً، وهناك بدأت الكلمات في تحطيم مراتب الخوف تباعاً أيضاً. في تشييع دوما الأول ذلك، جاء هتاف «ابن الحرام باع الجولان» تصعيداً ملفتاً في نقل الغصب المتصاعد من شعارات تنادي بالكرامة والإصلاح، إلى شعارات تطال رأس هرم السلطة وتنادي بالإطاحة به. الثائرون كانوا تواقين إلى مزيدٍ من التخصيص، إنه رأس النظام، إنها العائلة الحاكمة، ولا شيء آخر، وعليه فكان لابد من الإسراع بتحطيم قدس الأقداس في نظام العائلة الشمولي. ومجدداً كان الشعاران الشديدي المباشرة ولكن بحمولة رمزية كبير أيضاً. فهما يضربان بمقتل كذبة «الممانعة» التي كان لزاماً على السوريين تردادها وتحمل العيش تحت وطأتها لعقود، لتأتي هذه الكلمات فترمي هذا الحمل الزائف عن ظهور السوريين، وتقطع الطريق مجدداً أمام بروباغندا النظام البائسة للتشويش على ثورة الشعب بوصفها مؤامرة إسرائيلية أميركية. إضافة إلى أن تحرر الكلام من كل قيد بلغ ذراً جديدة هنا، فتارة يوصف نصف الإله «المفدى، والرمز، وسيد الوطن» بأنه «ابن حرام» وتارةً يوصف أخوه بالجبان، وهنا أيضاً إشارة واضحة إلى إدراك الثائرين لدور الشقيق في عملية البطش والقمع. تقول الكاتبة والباحثة علا شيب الدين عن هذا الشعار: «في هذا الشعار مارست اللغة دور التعرية بجدارة، بعد أن بيَّنت هنا أن نضال الشعب السوري أنتج أنماط اللغة الأكثر صفاء، ومن المعلوم أن «ابن الحرام» هو ابن علاقة جنسيَّة غير شرعية، ما يعني أن الشعب الثائر لا يعتبر رئيساً باع الأرض ابناً شرعياً للبلاد، على اعتبار أن ابن البلد لا يبيع الأرض»٥.

توالى إذن تحرر الكلمات، وتوالت الشعارات التي تحطم الأصنام تباعاً. فكان للكلام الساخر أثر عظيم في نزع هالة القداسة عن رأس النظام، وفي دفع بقية السوريين الذين لم ينزلوا بعد إلى الشارع، إلى التحرر ولو ببطْء من قيود الخوف، وتقاليد الهمس الخافت والتلفت عند ذكر العائلة الحاكمة. فها هي الشعارات تنال من أهم رموز السلطة، ابن خال الرئيس والوكيل الحصري على ثروات الدولة، «يا رامي و يا مخلوف، الشعب السوري مو منتوف/ مو خاروف». السوريون لم يعودوا قطعاناً في مزرعتك الخاصة. وأيضاً هتاف «يا بثنية يا شعبان، الشعب السوري مو جوعان». لم ينس الثائرون أيضاً التهكم على إعلام النظام الذي دأب على ضخ سموم طائفية وأكاذيب هزلية، فجاء هتاف: «كاذب كاذب كاذب ..الإعلام السوري كاذب».

السخرية التي حملها الكلام الجديد إذاً، كانت سلاحاً مهماً في يد السوريين لنزع الرهبة والقداسة عن الرئيس المعصومالسخرية التي حملها الكلام الجديد إذاً، كانت سلاحاً مهماً في يد السوريين لنزع الرهبة والقداسة عن الرئيس المعصوم، وعوناً مهماً لمسعاهم في خلق تمايز عن صورة ولغة سلطة مُترهلة وجامدة. تم هذا أيضاً من خلال اللعب على الكلام لتحطيم شعارات النظام، وللتهكم على لغتها البائدة: فكان الشعار الشهير «ما منحبك، ما منحبك…إرحل عنا إنت وحزبك». الذي ردده المتظاهرون في نشوة غامرة، وتطور بأشكال متعددة مثل: «ما منحبك، ما منحبك… قاتل، ظالم، ناهب شعبك»، والشعار كما هو معلوم يتلاعب بشعار «منحبك» الشهير، والذي تم إطلاقه مع استفتاء عام ٢٠٠٧ لتجديد ولاية ثانية لحكم الرئيس ابن الرئيس. يذكر السوريون في حينها الحملة الإعلانية الهائلة تحت شعار «منحبك». الحملة في حينه كانت جزء من نشاط مكثف لماكينة العلاقات العامة المستوردة غربياً لخلق قطيعة مع صورة نظام الأب الصارم المتهجم والمنغلق، لصالح صورة لنظام الابن الشاب والعصري والمتنور والأقرب من الناس. تفتقت محاولات التجميل والتحديث عن كلمة عبقرية إذن من وزن «منحبك». فكان أن سارع المنتفضون إلى نقضها وتسفيهها في أول فرصة مع تجذر الثورة.

شعار آخر مُحبب انتشر بسرعة في الشوراع الثائرة: «مافي للأبد، مافي للأبد، عاشت سوريا ويسقط الأسد»، وهو ينتهج اللعبة عينها القائمة على قلب شعارات النظام. وهنا يتعلق الأمر بشعار أثير لدى نظام البعث الشمولي: «قائدنا للأبد الرئيس حافظ الأسد». يعلن شعار الثوار الجديد إذن، عن انتهاء عصر الأبد مرة وإلى الأبد.

الكلام المتحرر يقتلع جذور الاستبداد

دخلت حماة دخولاً بهياً على خط المدن الثائرة تباعاً، وانتفضت عن بكرة أبيها، وحمل المتظاهرون معهم، شعاراً بات بدون شك الأشهر في سوريا الثورة. شعار شديد الخصوصية والرمزية، وإن بدا أنه يبني على شتيمة لفظية فجة: «يلعن روحك يا حافظ». لم يكن غريباً أن يأتي هذا الشعار من حماة دون غيرها٦، وهي حمّالة الأسى من نظام الأسد الأب، المدينة ذات الجروح الغائرة التي لم تندمل. وسرعان ما انتشر الهتاف كالنار في الهشيم في سوريا كلها. هنا كان لتطاول الكلمات وليدة الثورة على المقدس مفعولاً رجعياً، يسعى لتحرير المخاوف القديمة أيضاً. ليس نظام الابن وحده من يلعنه السوريون اليوم، يعلم هؤلاء أن الأب ما زال يحكم بأشكال متعددة، إنه هو من خلق هذا الوحش الجاثم على صدور السوريين. في هذا الشعار يحرر السوريون غضباً وألماً كامناً في صدورهم، يحررون غصةً ابتلعت أرواحهم قسراً وخوفاً. استعير هنا كلمات حازم صاغية «هتاف يقشعر له البدن. إنّه أكثر هتافات الثورة السوريّة جذريّة، لا بمعنى برنامجيّ طبعاً لكنْ بما هو أكثر بكثير من ذلك فيه شيء من الأصول والجذور. من الاجتثاث والتكفير، فيه خروج من الواقع والتاريخ إلى الميتافيزيك، فيه غطسٌ في القبر سعياً وراء انتقام رمزيّ من روح شريرة، ثمّ عودة من ذاك القبر بعد أن تتطهّر الأرواح»٧.

استمرت اللغة الثائرة في تحطيم الأصنام، وفي اجتثاث ذاكرة الخوف والقمع من جذورها، فوصلت السخرية اللاذعة حدوداً قصوى من جديد تسعى وراء الماضي، وراء التطهر من إرث الأب، ومجدداً مستخدمةً الشتيمة لتهشيم أسطرة مزيفة، ومرة أخرى عبر التلاعب بشعارات النظام الأساسية، فيأتي هتاف «حافظ أسد، كلب الأمة العربية» ليحطم شعاراً بعثياً سعى عبر سنوات لتقديس القائد الرمز، «حافظ أسد ..رمز الأمة العربية».

ومن حماة أيضاً، جاءت أهزوجة ابراهيم القاشوش، «يلا إرحل يا بشار». القاشوش هو المغني الشعبي المغمور، الذي تحول إلى أحد أبرز أيقونات الثورة السورية، بفضل كلماته الساخرة والتي اشُتق منها أبرز شعارات الثورة السورية، وتناقلها آخرون أيضاً بتحريف طفيف (اليمن والأردن). تقول الأهزوجة في مطلعها: يا بشار مالك منا خود ماهر وإرحل عنا….ويلا إرحل يا بشار»

في أهزوجة القاشوش الحموية، تواصل الكلمات تأكيد صفة «الخيانة» المُسبغة على رأس السلطة، فهو «ليس واحد منا». تجرد الكلمات العامية البسيطة والمباشرة، الرئيس الوريث من أي شرعية، فهو ليس رئيساً مغتصباً للسلطة فحسب، وإنما هو ليس فرداً من الشعب. ألم يهتف السوريون مبكراً أيضاً «خاين ياللي بيقتل شعبهُ»!. مع كلمات القاشوش، الذي وجد جسده الذبيح يطفو في نهر العاصي، كان السوريون قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة في ثورتهم. وكانت كلماتهم قد أعلنت إنهاء الارتباط القسري بين النظام والبلد.

وفي نزع الشرعنة وكلام الشارع الذي سبق المبادرات السياسية ، نلحظ كيف تم تطوير وتطويع هتاف «الشعب يريد»، فمن «إسقاط النظام» انتقل إلى «إسقاط الرئيس»، وهل أفضل من السوريين من يدرك كيف يختزل نظام الجمهورية الوراثية بشخص القائد الأبدي؟ مجدداً يذهب المنتفضون إلى جوهر المعنى ويختصرون كل المسافات. ما لبث المتظاهرون أن رفعوا السقف، فهم من يدرك حقاً إلى أي درك وصل عنف النظام. فهاهم يستبدلون اسقاط بإعدام، «الشعب يريد إعدام الرئيس»، ولأن نزع الشرعية لا بد أن يكتمل، يصبح الهتاف «الشعب يريد إعدام البشار». بالنسبة للثوار لم يعد لائقاً أن ينعت بالرئيس، لقد ولى هذا الزمن مع ازدياد الدم المسفوك.

الوضوح والمباشرة والفطنة والتجدد كانت جميعها أسلحة اللغة الوليدة هذه، في عملية مخاض انشقاقها عن لغة الاستبداد المقيتة.

الاصطدام بسلطة المقدس من جديد

مع ان معظم الشعارات الأولى بقيت حاضرة في وجدان وحناجر المتظاهرين والثوار حتى اليوم، وبقيت تُشكل المرجع النظري الأكثر وضوحاً لمبادئ الثورة ومحدداتها، فإن شعارات جديدة ظهرت، نالت شعبية بلا شك، واستمرت في نهج معاكسة شعارات النظام، لكنها ربما لم تعد تعبّر عن الشارع الثائر بمجمله. بل جاءت لترافق غلبة أمزجة محددة داخل الحراك الثوري، الأمر يخص بكل تأكيد الشعارات ذات الطابع الإسلامي. المنتفضون على اختلاف مشاربهم تداولوا منذ البداية شعار «الله أكبر»، كشعار مفتاح لانطلاق المظاهرات أينما كانت، كما توافقوا من قبل على الانطلاق من الجوامع. فالتكبير كما الجوامع لم يحملا لعموم السوريين سوى رمزية الانطلاق نحو الشارع، نحو تحرير الفضاء العام وتحرير الأصوات المكبوتة. وفي مراحل مبكرة أيضاً راجت شعارات بصبغة دينية، إلا أنها كانت تُردد استناداً إلى رمزيتها الأعم، بوصفها تحدٍياً لسلطة زمنية مطلقة، مثل شعارات مثل «ما بنركع إلا لله» و «هي لله، هي لله، لا للسلطة ولا للجاه». أو شعار «يا الله مالنا غير يا الله» وتنويعاته «يا الله عجل نصرك يا الله» أو «يا الله فرج كربك يا الله»، الذي بات عنواناً متداولاً ومقبولاً لدى الثائرين على اختلاف معتقداتهم، بعد أن تيقن معظمهم أن لاسند ولا نصير لهم في معركتهم الطاحنة، وأن الأصدقاء يتربصون بهم قبل الأعداء.

إلا أن شعارات مستجدة لم تعد تلقى نفس التسليم في صفوف جميع السوريين الثائرين، وإن كانت بعض هذه الشعارات حاضرة بقوة اليوم، مثل شعار: «هز كفك هزو هز….دين محمد كلو عز» وشعارات أكثر شيوعاً مثل: «قائدنا للأبد سيدنا محمد» أو «لبيك..لبيك يا الله»، إلا أنها تبقى شعارات أقل قدرة من سابقاتها في ضم الثائرين جميعاً تحت جناحها. فإن كانت الرمزية في الشعار الأول تحيل إلى نقض شعار النظام الأسدي الأثير: «قائدنا إلى الأبد…الرئيس حافظ/بشار الأسد». والشعار بذلك يقول أن لا قائد أبدي للسوريين سوا مرجعية روحية وإنسانية عابرة للزمن. إلا أن الشعار تعرض لانتقاد واسع من عدد غير قليل من المثقفين والناشطين السوريين، بحكم أنه قد يقصي أطرافاً غير مسلمة أو علمانية. فيما حاجج متفهمون له بأنه لا يخصص المرجعية بقدر ما يجعل من ربط الأبد بمرجعية روحية تأكيداً على استحالة أن يدخل السوريون حظيرة الاستبداد السياسي من جديد. أما الشعار الثاني «لبيك يا الله» فيبدو أنه ينهل فقط من مرجعية إسلامية، تجعل التضحية عمل يقوم به الثوار برضى وتسليم لوجه الله تعالى أولاً وأخيراً. لا شك أن ظهور هذه الشعارات صاحب اشتداد ذراع المكونات الإسلامية العسكرية في صفوف الثورة، الذي ترافق من امتداد معاناة إنسانية هائلة وإحساس متعاظم بالخذلان لدى السوريين من قبل مجتمع دولي لا يتحرك بفعالية تجاه مأساتهم، في مقابل انفلات عنف النظام من كل عقال.

الملفت للنظر هنا، أن ديناميكة مثل هذه الشعارات تبدو أضعف من سابقاتها، من حيث التطور المستمر والقدرة على موائمة لهجات وموسيقى مناطق سورية متعددة، فهي في عمومها ثابتة. وكأن جنوح الشعارات نحو التورية واللعب على الكلمات والسخرية ونزع القداسة قد توقف هنا. هذا يعيدنا إلى التفكير بالقيود التي تفرض على الكلمات حينما تصطدم بسلطاتٍ مطلقة أو أبدية من أي نوع.

فثورة الكلمات، التي ترافقت مع الثورة في الشارع، هي أيضاً ثورة هدّامة، يجب أن تكون كذلك، فهي تسعى للتحرر من قيود لغة آيلة للزوال، وتتوق إلى تحطيم الخطابة الفجة المُشبعة بايديولوجيا ثقيلة ومُنفّرة. إنها الكلمات وقد تمردت على الخوف وعلى كافة أشكال الرقابة التي جثمت طويلاً على القلوب والعقول.

في البدء كانت الحُرية

بعد نصف قرن من القمع السياسي والجسدي واللغوي، وطغيان مصطلحات الاستبداد، حرر السوريون كلمة «حرية» من قبضة سجانيها العُتاة وأدبياتهم المُضللة، لم تعد الحرية مفردة ميتة في شعار بليد لحزب استلب البلدتحرر الكلام مستمر في سوريا، وهو كما الثورة فعلٌ جذري، جارفٌ وهدّام. خلال سنتين سقط في سوريا آلاف الشهداء لأجل كملة «حرية»، منهم من كان يهتف بها لحظة استشهاده. أكاد أجزم أن كلمة «حرية» ربما تكون أكثر الكلمات تداولاً بين السوريون وعلى اختلاف مواقعهم من الثورة خلال العامين المنصرمين. بعد نصف قرن من القمع السياسي والجسدي واللغوي، وطغيان مصطلحات الاستبداد، حرر السوريون كلمة «حرية» من قبضة سجانيها العُتاة وأدبياتهم المُضللة، لم تعد الحرية مفردة ميتة في شعار بليد لحزب استلب البلد. أعاد السوريين امتلاك هذه الكلمة، التي عادت لتسكن قلوبهم وهواجسهم وخلجاتهم. لا عودة للكلام اليوم في سوريا إلى حظيرة الخوف والتدجين، هذا أصبح من الماضي الآن.

١.

.ج. ل. اوستن, فيلسوف البريطاني, وهو من أعاد مفهوم الكلام إلى فعلٍ بشري.

٢.

نجز د. جمال شحيد ورقة بعنوان «شعارات الانتفاضة والموالاة في سوريا» نشرت في موقع المبادرة العربية للإصلاح. وفيها يستعرض عدداً كبيراً من الشعارات ويشير في مقدمة ورقته إلى وجود أكثر من عشرة آلاف شعار، دون أن يوردها كلها بالطبع.

٣.

رياض الترك، «من غير الممكن أن تظل سورية مملكة الصمت»، جريدة النهار، ٢٢ تموز ٢٠٠٠.

٤.

عمر كوش «ظاهرة الشعار في الثورة السورية»، جريدة المستقبل. ملحق «نوافذ»، الأحد ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٢- العدد ٤٥٢٨ – نوافذ.

٥.

علا شيب الدين: «الثورة واللغة»، موقع سؤال التنوير، ١ آذار ٢٠١٣.

٦.

الحقيقة أن هناك روايات متعددة بخصوص منشأ هذا الهتاف. فقد أكد البعض أنه ظهر للمرة الأولى في منطقة الحجر الأسود، وهو أمر ذو دلالة أيضاً حيث تعد هذه المنطقة أشد مناطق العاصمة وضواحيها بؤساً واكتظاظاً سكانياً، وهي تضم بشكل أساسي النازحين من أبناء الجولان المُحتل. فيما يُجمع آخرون أنه خرج من حمص للمرة الأولى في ٢٣/٥/٢٠١١. إلا أن الإجماع الأكبر أن الشعار خرج من مدينة حماة. عموماً فإن الهتاف قد ارتبط بالمظاهرات الضخمة في حماة التي استمرت حتى مطلع آب ٢٠١١ حين اقتحم الجيش المدينة ليخضعها عنوةً.

٧.

حازم صاغية: من صفحته الشخصية على الفايسبوك.

—————————————-

الثورة واللغة/ علا شيب الدين

في مَيْل اللغة إلى تدمير ذاتها

1

“لاتُوقِفُ السُّلطة إلا سُلطة مماثلة”، جملة كان غرض مونتسكيو منها سياسيَّاً يتماهى والغرض نفسه في عموم كتابه (روح القوانين 1734- 1748)، إذ يميل الإنسان – إن مُنِحَ سلطة مطلقة – إلى أن يسيء استخدامها، ومن ثم وجب فصل السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) بعضها عن بعض حتى تتوفر الحرية للأمة. والجملة نفسها قد تفسح في المجال لقراءتها في اتجاهات ومجالات عديدة ومتعدِّدة، فقراءتها في (عالم اللغة) مثلاً قد تفضي إلى كشف كان غائباً عن الأذهان، وعندما تكون اللغة “عالماً”، هذا يعني أنها واسعة وشاسعة إلى الدرجة التي يصعب عندها اختزالها إلى مجرد وظيفة نقل تقوم بدور الوصل والتواصل، أو إلى مجرد أداة للتعبير عن الأفكار والتصوُّرات، كونها الكائن الحيّ الذي يُولَد، يموت، ينمو، يتطوَّر، ينبثق، يعيد تشكيل الذهن، يعقل، يفكِّر، يشعر، يحدس، يستدل، يغامر، يثور، ينتصر، ينهزم ويخسر، يدمَّر ويدمِّر. وعلى هذا فإن اللغة المتسلِّطة، سياسية كانت، أم دينية، أم اجتماعية ثقافية، أم فكرية، تبدو كأنها تعمل،عبر تسلُّطها ومن حيث لا تدري، على تدمير ذاتها من خلال تشكيل لغة مضادَّة مماثلة لها في القوة والسلطة من شأنها إيقاف تسلّطها وتدميره، وهذا ما يمكن أن نسميه انتحاراً لغوياً قد تُقدِم عليه السلطة. انتحار لغوي يسبق موتها الواقعيّ/ الفعليّ.

2

إنْ أردنا أن نفهم في زمن “الربيع العربي” كيف تدمِّر اللغة ذاتها من خلال توليد لغة ثائرة عليها، فقد يكون السبيل الأهم إلى ذلك هو التفكُّر مليّاً في شعارات الشعوب الثائرة باعتبارها شعارات مثَّلت لغة مقابلة في قوتها وسلطانها للغة الأنظمة الحاكمة المتسلِّطة والمتعنِّتة. وقد لا نجانب الصواب إن قلنا إن الثورة السورية،على وجه الخصوص، هي ثورة لغة بامتياز، إضافة إلى كونها ثورة جسد انعَتَق. فمن بئر بضع كلمات خطَّها أطفال من درعا في جنوب البلاد، على جدران مدرستهم (الشعب يريد إسقاط النظام) فاضت ثورة شعبية طاولت شرق البلاد وغربها، وجنوبها وشمالها. ولأول مرَّة، بعد عقود طويلة من غربة واغتراب، وجد السوريُّ نفسه متحدِّثاً بلغته الخاصة وبمنطقه الخاص، من قلب الشارع كفضاء عام لدولة سُلِبّت منه حتى أمسى فيها غريب الدِّيار، ليبدأ بعدها رحلة تبديد لغة السلطة أو لغة العائلة التي حكمته بحديد ونار اللغة ليس الفعل فحسب. إنها اللغة “الرسميَّة/ الأمنيَّة” التي لا يتعرَّف المجتمع فيها على أحلامه بل على مناهجه. فهي اللغة المتعجرفة، تامة الانغلاق، اللئيمة، الباعثة على العبوس والتجهُّم والخوف، والمُحَمَّلة بأيديولوجية طوباوية أثقلت كاهل العقل والنفس والوجدان بفصام الأمة العربية الواحدة/ ذات الرسالة الخالدة، وبشعارات صمود وتصدٍّ، ومقاومة وممانعة مزيَّفة. فكان لا بدَّ، في المقابل، من لغة توازيها قوة وتحدِّياً. إنها لغة الثورة، لغة (الشعب يريد…). والنار، على ما يبدو، لا يطفئها إلا النار، ففي حين جابهت السلطة الثائرين عليها بلغة حرق ودماء (الأسد أو نحرق البلد) أو (يا بشار لا تِهْتَمْ عِنْدَكْ شعب بيشرب دم)، فإن الذكاء اللغوي الثوري واجهها بنيران لغة من شأنها الإنارة لا الحرق، فأن يكون (الشعب يريد إسقاط النظام) لغة مقابلة للغة الحرق والدم، معناه أن ثمة من يريد الحرية والعدالة والكرامة عبر إسقاط من يريد حرق البلد وإسالة الدماء فيه. هكذا فإن لغة السلطة هنا بدت كأنها تدمِّر ذاتها عبر تشبُّعها بمفردات من شأنها الإضرام وشرب الدماء. مفردات عملت على توليد لغة مقابلة من شأنها تحدِّيها والعزم على إسقاطها. وما حدث على الصعيد اللغوي، انتقل إلى الأرض، فاستحال الحرق والدم فعلاً بعد أن كانا لغة، ومن ثم استحال سقوط النظام وتهاويه، في المقابل، فعلاً تدريجيَّاً بعد أن كان لغة أيضاً.

3

وكما أن لغة السلطة أسهمت في تشكيل لغة ثائرة عليها، فإن لغة الثورة أسهمت أيضاً في تشكيل لغة سلطة متأثِّرة بالثورة، فتطايرت قدرات اللغة بحيث أصبحت الكلمة تُنتِج وتَستَهلِك. لكن الفارق بين الحالتين قد توضحه استعارة قوات النظام بعض كلمات الثورة أو جُمَلها أو أسلوب طرحها ولحنها وإيقاعها، كما يبدو مثلاً في الشطر الأول من عبارة (الشعب يريد/ ترباية من جديد) التي كتبها الجنود على الجدران في منطقتي “كفرسوسة” و”داريا” في دمشق وريفها(1). تشي العبارة بالطريقة التي تفكِّر السلطة من خلالها بـ”شعبها”، أي الطريقة التي تنظر إلى الشعب كأطفال قاصرين يلزمهم تربية، ووصاية دائمة عليهم، وهي نظرة تتطابق، على أية حال، مع نظرة المُسْتَعْمِر للشعوب الأصليّة، الذي يعمل على “تَذْويت”(2) الشعوب المستَعْمّرة بأنْ يسمِّيهم هَمَجاً، أطفالاً، برّيين، غير متحضِّرين، غير عقلانيّين، حثالة، ورعاعاً…إلخ. إذ تُظهِر العبارة السابقة بوضوح تام التَّعالي الأرستقراطي حيال كل ما هو شعبيّ. بيد أنها تشير، في الوقت عينه، إلى تأثُّر السلطة بالثورة سواء وَعَتْ لذلك أم لم تعِ، ويُرجَّح عدم الوعي. فالجملة هنا تبيِّن أن الثورة باتت من القوة بحيث تفرض على السلطة لغتها، وحضورها اللغوي. هذا من جهة. وتُفصِح، من جهة أخرى، عن تناقض السلطة وضعفها وتفسُّخها حين يستعمل جنودها لغة الثورة، كون العبارة تعترف، في الشق الأول منها، بإرادة الشعب الذي صار “يريد” (الشعب يريد..)، وفي الشق الثاني ( ترباية من جديد) يظهر نَهَم السلطة إلى تركيع الشعب، وترجيعه إلى ما كان عليه قبل أن “يريد”، وعبر هذا التناقض بين شقّي الجملة تكون لغة السلطة قد عَمَدت إلى تدمير ذاتها. غير أن الشعب كذلك الأمر اعتبر أن السلطة التي تحكمه منذ عقود ليست إلا استعماراً أو احتلالاً، وقد عبَّر عن ذلك بلغته الخاصة (سوريا لِينَا وما هِي لَبيت الأسد)، وهي لغة ثائرة على لغة جعلت من سوريا (سورية الأسد)، ما يعني إمعان لغة السلطة في تدمير ذاتها، عبر تشكيل لغة مضادة تخلخلها كلمة بكلمة، وعبارة بعبارة ، وأسلوب بأسلوب. وللكلمات المستعمَلة في كتابة تاريخ جديد، يكتبه بين الشعار والتظاهر شعبٌ طامحٌ إلى استعادة دولته وتحريرها من قبضة المُحتَل (سوريا لِينا..)، لتلك الكلمات ذاكرة أخرى تغوص في عمق الدلالات الجديدة بطريقة عجيبة، فما كان عَرَضاً أصبح جوهراً، وغدت “الكتابة الثورية” كأنها مصالحة بين الحرية والذكرى. إنها تلك الحرية المتذكِّرة التي لا تكون حرية إلا في حركة الاختيار الشعبي، وعليه أيضاً: فإن لغة (الله سوريا حرية وبَس) و(ما مِنْحِبَّكْ) قد تفتَّحت من وسط الدمار الذي ألحقته بنفسها لغة (الله سوريا بشار وبَس) و(مِنْحِبَّكْ). ضعضعت لغة الثورة لغة السلطة التي اختصرت الوطن بشخص ووضتعه بموازاة ماهيَّة روحيَّة كليَّة، أي بموازاة (الله)، وبدت اللغة الثائرة كأنها لغِّمَت اللغة حين أحلَّت الحرية مكان شخص، ما قد يعني تحطيم الغاية العلائقيَّة في اللغة ليحلَّ محلّها تفجُّر الكلمات. وحيث إن اللسان واللغة هما نتاج طبيعيّ للزمان وللشَّخص البيولوجيّ، فإن الهوية الشَّكليَّة للثائر المتمثلة بلغته، أو بـ”الكتابة الثورية لتاريخ جديد” لا تتوطَّد حقاً إلا بعيداً عن المعايير اللغويَّة للسلطة وثوابتها ومُطْلَقاتها. وبهذا، يحدث أخطر أنواع القطيعة مع السلطة، أي القطيعة اللغوية. ليبدأ، من ثم، الفرز بين الحقيقي والزائف في اللغة كما لو أن الفعل الثوري الواضح الجليّ لا يلد إبداعاً يكرِّسه المجتمع إلا عندما ينجح في تبديد الترسُّب اللغوي لديمومةٍ ظَّت حتى لحظة اندلاع الثورة من دون دلالة.

4

وكي نفهم دلالة شعار (سيِّدْنا مُحَمَّد/ قائِدْنا للأبد)، يبدو أنه علينا أن نفهم كيف يُستخلَص ما يؤسِّس الأنطولوجيا على السيكولوجيا، ويمضي من واحدتهما إلى الأخرى بمعونة مَلَكَة سيكولوجيَّة وأنطولوجيَّة، ذاتيَّة وموضوعيَّة في آنٍ معاً تتبدَّى في الثائر من دون أن تتبع له حصراً. فاللجوء هنا إلى لغة أنطولوجيَّة (وجوديَّة) تجلَّت في تعبيرات أبدية غيبية دينيّة روحيَّة، هو بمثابة رد فعل أسَّسَ أنطولوجيَّة اللغة على حالة الثائر السيكولوجيَّة (النفسيَّة) الساخطة على لغة “الأبديَّة” في السلطة، أي اللغة التي تجعل من الرئيس أو القائد أو الزعيم، حاكماً أبدياً. فقد وُرِّثت الأبدية في اللغة من الأب (حافظ الأسد) الذي فرض وجوده على أنه وجود أبدي، إلى الابن (بشار) ليكمل من بعده مسيرة الأبدية، حتى أن تسمية الحفيد بـ(حافظ) تبدو كأنها من أدوات”سياسة الأبد” تلك. إن استبدال قائد “أبدي” حيّ ذهنيَّاً (الأب) وحيّ واقعيَّاً (الابن)، بقائد “أبدي” مِّيت واقعيَّاً، وحيّ ذهنيّاً (النبي محمد)، إن هذا الاستبدال يشير إلى أن لغة الأبد لا تبدِّدها إلا لغة أبدٍ مماثلة. على أنه يتعيَّن علينا، من هذا المنظور، أن نميِّز بدقة بين طرح الشعار نفسه على أساس دينيّ بحت، وبين طرحه على أساس نفسي. إذ عموم السوريين من المسلمين “السُّنَّة” ليسوا بمتطرفين في تديُّنهم، ومناخ المجتمع السوري وتاريخه لا يشكِّل تربة خصبة للتطرُّف الديني. لذلك ينبغي، عند محاولة تفسير الشعار، عدم تجاهل زمنه ، فهو لم يُطرَح إلا بعد مرور أشهر طويلة على اندلاع الثورة، وبعد أن أوغَّلت السلطة وأمعنت في القتل والمجازر والتدمير، والتعنيف على أساس طائفي. ما يعني أن لغة الشعار ليست داخلة في تكوين الثورة وأسسها وغاياتها، بل نجمت عن ضغط انفعالي. ومن طبيعة الإنسان، حين يمرُّ بظروف عصيبة وبتجارب قاسية ومأساوية، أن يلجأ إلى شخصيَّة رمزيَّة يعتبرها قدوة له ويستمدُّ منها القوة والصبر الذي يعينه على الخلاص من المأساة. فاللجوء إلى شخصية معينة تنطوي في ذهن اللاجىء إليها على كل الأسباب التي تدفعه إلى اللجوء، يُعتبر كثافة في مواجهة خواء الإنسان، كما يُعتبَر ملء فراغٍ روحيّ وعقليّ وعاطفيّ ووجدانيّ ناجم عن التمرُّد على سلطة متوحِّشة، ومستبدَّة أفرغت حياة الإنسان فرداً وجماعة من كل معنى. وفي أوقات المِحَن ينتعش المخيال الديني، وقد يكون في ذلك عَوْنَاً، وهَدْيَاًَ يقلِّص من حجم الهَوْل والرُّعب.

إضافة إلى ما سبق، فإن استبدال قائد “أبدي عياني مُشَخَّص” بقائد “أبدي رمزيّ روحيّ نظري”، قد يدلِّل على حقد دفين له علاقة ربما بشعور عميق بالاضطهاد يوجع المسلم “السُّنَّي”. فالمسلمون السُّنة ربما يشعرون بأنه تم تغييبهم مع أنهم يشكِّلون أكثر من70% من نسبة سكان سوريا، عدا عن كونهم شكَّلوا الفاعل الأكبر والأوسع في ثورة الحرية والكرامة. وهم، أي، الثائرون من المسلمين السُّنَّة، أكثر من تعرَّض إلى كل أشكال العنف والتمييز والقهر، وعُومِلوا “كإرهابيين، وأصوليين، وتكفيريين”، وذاقوا مرارات المجازر ذات الصبغة الطائفيَّة التي ارتكبتها بحقهم سلطة طائفية اتخذت من “الطائفة العلوية” درعاً بشرياً، مثل: (مجزرة “كرم الزيتون” في ريف حمص12/3/2012. ومجزرة “الحولة” في ريف حمص25/5/2012، ومجزرة “القبير” في ريف حماة7/6/2012)، ما دفعهم إلى التشبُّث بدينهم ونبيِّهم أكثر فأكثر.

أما في محاولة القراءة السياسيَّة الآنيَّة للشعار، فيمكن تفسيره بردِّه إلى شعور الثائر – والغالبية العظمى من الثائرين في الشارع هم من المسلمين السُّنَّة- بالألم والغضب نتيجة عدم وجود قائد يقود الثورة إلى برِّ الأمان، بعد أن طالت مدة القتل والاعتقال والتدمير والتجويع والتشريد والتهجير والذبح والاغتصاب والسلب والنهب، وبعد فشل كل مساعي المعارضين السياسيين التقليديين، وعجزهم عن توحيد الجهد من أجل تشكيل بديل جدِّي عن السلطة الحالية، حتى بعد مرور أشهر طويلة جداً على اندلاع الثورة! فالسلطة الديكتاتورية المستبدة من شأنها على ما يبدو ألا تسمح بإمكانية تشكيل بديل نظري عنها، فكيف ببديل فعلي؟. وكنوع من التعويض ، لجأ الثائر إلى شخصية رمزية يحبُّها ويحترمها، وأعلنها قائداً يملأ الفراغ السياسي الحاصل، وعبر ملء هذا الفراغ يكون قد وجد ما يمكِّنه نفسياً من مواصلة ثورته التي تكاد تقترب من “معجزة”.

وقد يتماهى الشعار ذاته، أخيراً، مع بعض ما اتَّسمت به الثورة أحياناً من طرافة وظرافة، وسخرية من شخص “الرئيس” فالثائر الذي انتخب النبي محمد قائداً أبدياً عليه، بدا كأنه “عَمْبِجاكِر” كما يُقال بالعاميَّة. فهو يبعث إلى “القائد الأبديّ الحاليّ” رسالة يوميَّة مفادها: ” مثلكَ غير لائق بقيادتنا، بل إن سيدنا وقائدنا الحقيقي والأبدي هو النبي محمد، وعلى الرغم من أنه ميِّت منذ قرون، إلا أنه يمتلك كل الأسباب التي تجعله يحيا في عقولنا وقلوبنا ووجداناتنا “. واستناداً إلى التحليل السابق ذاته يمكن تفسير شعارات أخرى من قبيل: (حرية للأبد/غَصِبْ عَنَّكْ يا أسد) حيث تتم هنا مواجهة العبودية الأبدية لشخص، بنزوع أبدي إلى الحرية. وهنا أيضاً يتوضَّح كيف أن لغة السلطة أسهمت في تشكيل لغة من جنسها، إن جاز التعبير، تثور عليها، وبهذا تكون قد دمَّرت ذاتها بذاتها.

اللغة الثائرة والتَّعرِيَة

1

حين يزمجر الشعب مُريداً إسقاط النظام لا يفضح الخطأ فحسب، بل ينزع عنه سمة “الطبيعيّ” أيضاً، السّمة التي طالما برّر النظام من خلالها الخطأ الكارثيّ. ويخبرنا ( رولان بارت) بـأنّ ثمة “تَعْمِيَة” حاصلة، وهي نوع من الخداع الذي يمارسه البعض في خطاباتهم السلطويّة التآمريّة، كأن يُقال: “طبيعيّ” أن تحصل أخطاء، والغرض اللاأخلاقي هنا هو إعطاء الظواهر التاريخيّة أو الثقافيّة مظهر الظواهر الطبيعيّة، والرّدّ الوحيد على التَّعْمِيَة هو فَضْحُهَا(3). و(الفضح) أو (التَّعرِية) ربما تكون الدور الأهم الذي مارسته اللغة في الثورة السورية، فقد عرَّت “الطبيعيَّة” التي أسبغها النظام السوري على “أخطائه” في محاولة منه لتبريرها، واحتواء غضب الشارع وامتصاصه، والتفلُّت تالياً من المسؤولية، والتهرُّب من الملاحقة والمحاسبة على اعتبار أن ما حصل هو مجرَّد “أخطاء طبيعيَّة”، وهذا ما قصد إليه بشار الأسد حين صرَّح بتاريخ 18مايو/أيار 2011بكلام قدَّمه على أنه إقرار بأن: “قوات الأمن ارتكبت بعض الأخطاء في تعاملها مع المحتجين وأن ذلك مرده إلى ضعف التدريب”. لكن الشعب الثائر قالها صراحة:(إلّي بيقتل شعبو خاين)، وكانت اللغة في هذا الشعار، وسيلة من وسائل التنوير الاجتماعي والسياسي؛ فقد بيَّنت أنه لا يجوز منطقيَّاً وواقعيَّاً وأخلاقيَّاً أن يكون (الخطأ) وصفاً للجرائم التي ارتُكِبَت بحق الشعب الثائر، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية! وقد بَدَت اللغة المتجلِّية في عبارةٍ تخوِّن من يقتل شعبه، بدت كأنها تطال كل أنواع القتل وأزمنته، فقتل السلطة السورية لشعبها ليس حديث العهد، ولم يبدأ مع اندلاع الثورة الشعبية عام 2011، بل هو قديم قِدَمَ تبوِّئها مقاليد الحكم المطلق في سوريا، إذ هناك قتلٌ يوميّ طال العقل، والنفس، والأخلاق، والقيم، والجمال، وكل ما يمكن أن يمنح للحياة الإنسانية، والاجتماعية معنى. هكذا فإن لغة الشعار السابق مارَسَتْ أدواراً عدَّة في آنٍ معاً، فهي أخذت على عاتقها أولاً: القيام بدور تذكيريّ يعود بالأذهان إلى الماضي القمعي للسلطة، خاصة وأن الذاكرة مازلت نشطة فيما يخصّ الجرائم التي ارتكبتها السلطة نفسها بحق السوريين في محافظة “حماة” مثلاً في زمن الرئيس الأب في بدايات الثمانينيات من القرن المنصرم. وثانياً: لعبت دوراً احترازيَّاً يأخذ بعين الاعتبار مستقبل البلاد ويتَّخذ من الماضي درساً للتعلُّم منه، فما كان في السابق يُعتبَر”خطأ طبيعيَّاً”، سوف لن يكون كذلك في المستقبل. وأي تجاوز للقانون في سوريا الثورة والحرية ستتم محاسبته ومعاقبته، ولن يكون مجرَّد “خطأ طبيعي”.

2

لقد شكّل لغة الثورة عناءٌ مزمنٌ من الكذب والضعة المتستِّرة وراء كبرياء من عاثوا بالبلاد فساداً ولصوصيَّة، وازدراء المواطن والفزع منه إن كان فاضلاً ومتنوِّراً، مع الاستهزاء الدائم من الفضيلة ومعتنقيها. وشكَّلها شعور عارم بالسُّخط على أن يكون “أكابر” الدولة فاقدي الأمانة، وذوو الصلاح أصاغرها، ومنبوذوها ومهمَّشوها. وشكَّلها إحساس بالنقمة تعاظمَ طيلة عقود، حيال خيانة النظام ممثَّلاً بالعائلة الحاكمة/المالكة. النظام ورئيسه الذي نسَبَ إلى نفسه دور البطل المقاوِم الممانِع، وخَدَعَ شعبه، وحاكَ المؤامرات، وتخلِّى عن الوعود، وباع الأرض والعرض. إن ذلك الواقع هو الذي أسهم في تشكيل لغة من قبيل: (إبْن الحرام باع الجولان) مثلاً، وفي هذا الشعار مارست اللغة دور التعرية بجدارة، بعد أن بيَّنت هنا أن نضال الشعب السوري أنتج أنماط اللغة الأكثر صفاء، حتى بدا كأنه حدثاً لفظيَّاً صرفاً يجتثُّ التجربة الوجودية من جذورها! ومن المعلوم أن “ابن الحرام” هو ابن علاقة جنسيَّة غير شرعية، ما يعني أن الشعب الثائر لا يعتبر رئيساً باع الأرض ابناً شرعياً للبلاد، على اعتبار أن ابن البلد لا يبيع الأرض. عدا عن ذلك، فإن لغة الشعار التي أشارت إلى الرئيس كـ”ابن حرام” تنطوي على رسائل مفادها: إن رئاسة الابن الذي لم يأتِ إلى السلطة بانتخابات شعبية (شرعية)، إنما ورث حكم البلاد عن أبيه، هي رئاسة لا شرعية، ومثلها رئاسة الأب الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري. هكذا فإن قتل الشعب، وبيع الأرض والتفريط بها، وخيانة الوطن ليست “أخطاء طبيعيَّة”، بل هي جرائم بكل ما تعنيه المفردة من معانِ!

3

إن الكلمة الثائرة باعتبارها حرية قد لا تدوم سوى لحظة، لكن هذه اللحظة من أكثر لحظات التاريخ جلاء، خاصة وأنها قد تحرِّض على التفكُّر في بعض المفاهيم، وتعيد بعضها إلى نصابه، وتسهم في نَحْتِ بعضها الآخر. ومفهوم (الخطأ) هو أحد المفاهيم الذي أعادته اللغة الثائرة إلى نصابه، خاصة وأنه، أي الخطأ، ينطوي على إيجابيات تتَّصل بكونه مؤسِّساً للصَّح ويسبقه زمنياً، وهذا ما عناه فيلسوف الخطأ، الفرنسي غاستون باشلار (1884-1962) حين اعتبر أن(ماضي العلم هو دائماً عبارة عن أخطاء العلم). وكلُّنا على دراية بالمحتوى القمعي الدائم لكلمة نظام، فكيف لنظام مثل النظام السوري أن يسمح بخطأ من شأنه التحريض على التفكُّر، والتأسيس للعلم والصَّح بالمعنى الذي ذهب إليه باشلار؟، خاصة وأن النظام السوري أشاع الخوف من كل إشكاليَّة، وعلى الأخص إن كانت إشكالية ثورية من شأنها الانهيار النهائي للأوهام. وبهذا المعنى، كان النظام على الدوام يسمح بارتكاب الجريمة بختلف أنواعها، ولا يسمح بالخطأ! وما وَصْفه لجرائمه وجرائم أجهزته بأنها “خطأ” لا قصديَّة شريرة، إلا مراوغة لغويَّة قذرة. ولعل ذاك المرسوم الذي يمنح حصانة لعناصر الأمن والاستخبارات من أية محاسبة أو ملاحقة قانونية(4)، لعله دليل دامغ على تشجيع النظام على الجريمة، وتجريمه للخطأ المثير للإشكاليَّات المهمة التي قد تنقل الناس من مران الفكر الذي يعرف، إلى مران الإرادة التي تفعل. وباللغة التي كانت ملحمة ثورية عرَّت النظام السوري، ومفاهيمه، وحذلقاته اللفظية، يقول الشعب السوري إذن: مَنْ يبيع الأرض ويدمِّر البلاد، ويقتل شعبه، هو “خايِن” و” إبن حرام” لا مخطىء، وتنبغي محاكمته كمجرم حرب ومرتكب جرائم ضد الإنسانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

1-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453170398061264&set=pb.216027635108876.-2207520000.1348873232&type=1&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash4%2F251792_453170398061264_1734837534_n.jpg&size=480%2C360

2- مفهوم “التَّذْويت”Subjectification)) هو من المفاهيم الأساسية فيما سُمِّي بالدِّراسات ما بعد الكولونيالية، وقد نَظّرَ له الماركسي الفرنسي “لوي ألتوسير” حيث اعتبر أنّ استدخال السلطة في الذات يعني ألا يغدو أعضاء المجتمع الأفراد “ذواتاً” قبل أن “تستدعيهم” قوى المجتمع الحاكمة أو ما يدعوه ألتوسير بـ(أجهزة الدولة الإيديولوجية). ومن أجل معرفة أوسع وأشمل عن مفهوم “التذويت”، يمكن الاطلاع على دراسة “دوغلاس روبنسون” (الترجمة والإمبراطورية: الدراسات ما بعد الكولونيالية، دراسات الترجمة) المنشورة في مجلة “نزوى”، العدد الخامس والأربعون، ترجمة ثائر ديب. (ما الذي تعنيه ما بعد الكولونيالية؟).

3- ما ورد أعلاه جاء في مقالتي على موقع “الأوان” بعنوان (انتفاضة اللغة.. أم لغة الانتفاضة؟) منشورة بتاريخ 5أيار2011 ضمن ملف “انتفاضات العالم العربي”. حاولتُ فيها تفكيك شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”. وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من شعارات الثورة السورية لم آت على ذكرها هنا كوني تناولتها تفكيكاً وتحليلاً في مقالات سابقة مثل :”يلعن روحك يا حافظ”، “واحد واحد واحد/الشعب السوري واحد”، “الموت ولا المذلة”، ” عالجنة رايحين/ شهداء بالملايين”، “هي لله هي لله/لا للسلطة ولا للجاه”، “مارح نركع/غير لله مارح نركع”، ” يا الله ما إلنا غيرك يا الله”.

4- المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2008 المتضمِّن مَنْحَ الحصانة من الملاحقة القضائية لكافة العاملين في إدارات أمن الدولة المختلفة.

——————————-

انتفاضة اللّغة..أم لغة الانتفاضة؟!/ علا شيب الدين

“الشعب يريد إسقاط النظام”

يشبّه غوستاف لوبون الجمهور النفسيّ، المحكوم بقوى اللاشعور الطّاغية، بالإنسان المنوَّم مغناطيسيّاً. فبما أن “حياة الدماغ تصبح مشلولة لدى الإنسان المنوَّم، فإنه يصبح عبداً لكل فعالياته اللاواعية، ويصبح منوِّمه قادراً على توجيهه الوجهة التي يشاء بعد أن غدت الشخصية الواعية مغميّّاً عليها، وأصبحت إرادة الفهم والتمييز ملغاة”(1).

يبدو كلام لوبون وكأنه تأمّل لما قبل يقظة جمهور، فمع انتفاضات الجماهير العربية وثوراتها على لاشعورها لم تعد مُنوَّمة، والقائد أو الزّعيم المنوِّم لم يعد خارقاً للعادة ولا مرفوعاً إلى درجة العبادة طالما أن الجمهور قد دخل تجربة الوعي وأعلن أن الشعب يريد، وما عبارة “الشعب يريد..” إلا ضمير “الأنا” تصريحاً وتلميحاً.

إن إضاءة اللاشعور حيث العتمة والمكبوت عبر الإرادة الشعبيّة تبيّن أن “الحياة الواعية للنفس البشريّة لا تشكّل إلا جزءاً ضئيلاً جداً بالقياس إلى حياتها اللاواعية” (2) ، وعلى صعيد الحياة الواعية، فإن عالِم الرياضيات يتفوّق ذكاء بما لا يُقاس على الإسكافيّ صانع الأحذية، ولكن على صعيد الحياة اللاواعية، ولا سيّما ما يتعلّق منها بالعاطفة والوجدان والغرائز والعقائد الإيمانيّة الموروثة، فإن “البشر الأكثر عظمة وتفوّقاً لا يتجاوزون إلا نادراً مستوى الناس العاديين”(3)، من هنا ربما تتأتّى أهمية انتفاضات الجماهير في العالم العربي، وقد يبدو اندلاع هذه الانتفاضات مستحيلاً لو لم ينفتح باب اللاشعور على مصراعيه –ليس بالمعنى الغرائزي-، خصوصاً وأن الفرد في الجمع يجد نفسه في شروط تتيح له أن يفكّ أسْر ميوله اللاشعوريّة المقموعة، فأن تتّجه الإرادة الشعبيّة باتجاه إسقاط النظام؛ معناه مغادرة اللاشعور للعتمة باجتماع إرادات عزمت على أن تكون حرّة وانتهى الأمر.

تتجلّى المفارَقة من خلال تبديد تلك العتمة بـ”الكلمة” (اللّوغوس)، فإن كنّا لا نشكّ في أن ما يحدث على أرض الواقع – واقع العالم العربي- هام، فإننا لا نشكّ في أن ما يحدث على أرض العقل – إن جاز التعبير- أهم. وحيث أنه في البدء كانت الكلمة، فهي في الوسط كائنة، وفي النهاية ربما ستكون.. الكلمة من حيث هي عزيمة خلق وإبداع، وهي إذ تتجلّى عن إرادة شعبيّة كمجموعة إرادات كانت مكبَّلة وعتقت نفسها بنفسها تنتقل بالشعب من حيث هو شِعَاب “فروع” إلى مركز ضدّ مركز، وبنية ضدّ بنية. إنه مركز يبدّد المركز وبنية تخلخل البنية من الداخل عبر إرادة الإسقاط..إسقاط النظام، فالبناء الذي كان شاهقاً صار أدنى، والعلوّ المركّب الصّلب المتكتّل صار ذائباً سائلاً، والسّرّ الذي طالما انطوى عليه البناء زمناً طويلاً صار علناً، وربما يكون ذلك لحظة أولى في زمن تنوير عربي جديد مُقبِل.

إن تحت الهدم الذي انتهجته الإرادة الشعبيّة، بنية، أو يمكن القول “بنية هَدْمٍ مخفيّة” تؤهّل وتؤسّس لهَدْمٍ يُسقِط “بينة خارجيّة قديمة”، فيعود الهَدْمُ إلى تحته يحاول إبراز بنية جديدة عبر تقويض البنية الخارجيّة القديمة، وبمعنى آخر عبر تقويض نظام معرفيّ متأصّل، فما يعدّه الناس خطأ وما يعدّونه صواباً، وما يعدّونه حقيقة وما يعدّونه وهماً، كلّ ذلك يتغيّر بمثل الاعتباطيّة التي تتغيّر بها أنماط الخطاب والنُّظم المعرفيّة التي هي الأصل في كلّ ذلك.

هكذا؛ تبدو الشعوب العربيّة وكأنها قد اكتشفت لغة جديدة، أو طوّرت أنموذجاً لغويّاً يؤسّس لجدليّة في التفكير عبر هدم بنية قديمة باتت الحاجة ملحّة لهدمها. . وقد يحقّ لنا وصف انتفاضات العالم العربي بأنها انتفاضات لغويّة بشكل أو بآخر، بدءاً من عالم افتراضيّ محوره الكلمة وليس انتهاء بعبارة “الشعب يريد إسقاط النظام” التي طالما زمجرت بها الحناجر من قلب الشارع النابض بالحدث.

تطلّ اللغة كطاقة هائلة في مدلولاتها ومحمولاتها، وفي قدرتها على خطّ أبجديّة ذهنيّة جديدة تتّسم بالتفكيكيّة، من حيث كون الذهن جزءاً من العالم، ومن حيث كون النّفس انعكاساً للعالم والإنسان.

ولئن كان “الجوهر” ميتافيزيقا وثباتاً يأبى حيويّة الأعراض وحركتها؛ سنرى أن عبارة “الشعب يريد إسقاط النظام” خالية من الجوهريّة الميتافيزيقيّة، كونها ضاجّة بالمعنى الحيّ، فهي إذ تنطلق من مفردة “الشعب” كدالّ لا ينفصل عن مَدْلولاته المفعمة بالنّبض والكثرة، تؤكّد الصّيرورة كوجود وعدم بآن معاً “إذ ليس يُتوقّع منّا أن نتحوّل إلى جوهر إلا عندما نموت فعلاً” بحسب الوجوديّة السارترية، و يمكن لنا أن نذهب مع “رولان بارت” إلى أبعد مما ذهب إليه “جان بول سارتر” في كرهه للجوهريّة حيث فلسفة “التحلّل” التي تنحلّ فيها الوحدة المفترضة في أي فرد إلى تعدديّة، بحيث يصبح كلّ منّا كثرة لا وحدة.

وثمّة مَيْل غير اعتياديّ لدى الذهنيّة العربية الجديدة التي تخطّ أبجديّتها الأوليّة لغة غير اعتياديّة تحتفي بالمتعدّد والمتجدّد والمتبدّد أيضاً، إلى تفتيت كتلة المفرد المتّسق، وتبعاً لذلك سيغدو “المُعتَقد” أي الرأي السائد في الأمور، عرضة لهزّات تقوّض أركانه الرّاسخة “مفارَقة” أو”مغامَرة” فاتحة الطريق أمام كلّ تجاوز، حتى تجاوز المفارَقة أو المغامرة ذاتها. اللّغة غير الاعتياديّة تلك، لا تطمح، فالطموح غاية، والغاية نقطة تتجمَّد الحياة عندها بما تنطوي عليه من تجاهل لتفاصيل أخرى غير الغاية نفسها فتشوّه معنى الحياة المديدة والعالم الفسيح، ثم أن الطموح من حيث هو غاية تنأى بنفسها عن غايات أخرى عبر التمركز والتمحور حول الذات يقود إلى اللاتسامح.

وحين يزمجر الشعب مُريداً إسقاط النظام لا يفضح الخطأ فحسب، بل ينزع عنه سمة “الطبيعيّ” أيضاً، السّمة التي طالما برّر النظام من خلالها الخطأ الكارثيّ.

يخبرنا “بارت” بـأنّ ثمة “تعمية” حاصلة، وهي نوع من الخداع الذي يمارسه البعض في خطاباتهم السلطويّة التآمريّة كأن يُقال: “طبيعيّ” أن تحصل أخطاء، والغرض اللاأخلاقي هنا هو إعطاء الظواهر التاريخيّة أو الثقافيّة مظهر الظواهر الطبيعيّة، والرّدّ الوحيد على التعمية هو فضحها. وإن كون الشعب ينطلق من الإرادة المعقولة يؤكّد إنسانيّته الحرّة المنعتقة مما هو طبيعي، غرائزيّ، مفروض من قوّة غير القوّة الإنسانيّة، وإن فضح الشعب للخطأ الذي أُسبِغ عليه الطبيعيّة كتبرير من قبَل نظام انفصل عن الواقع واغترب في وهم الأبديّة، هو وسيلة من وسائل التّنوير الاجتماعيّ والسياسيّ.

ليست اللّغة مجرّد إشارة إلى حالات شعوريّة، بل هي أيضاً تشكيل للعقل؛ لذا قد تبدو انتفاضة الشعب المتجلّية في إرادته المتّجهة صوب إسقاط النظام انتفاضة لغويّة لا تظهر اللّغة من خلالها كوسيلة فحسب، بل هي أيضاً عزيمة هدْم وخلْق كما ذكرنا سابقاً. هكذا؛ تهتزّ قواعد لعبة الدّال والمَدْلول، فاللغة هنا تقوم بفعل “التّحرير” من القيود المفروضة، قيود الوسيلة الآليّة التي وُضِعَت فيها. إنه نوع من الكَدْح اللّغوي يرحل بعيداً وراء الحرف فيقلّص المسافة بين الدّال والمَدْلول.. بين الرّمز والمعنى.. بين الصّوت والشيء.. بين الذّات والموضوع، فتتبدّى حيويّة اللغة العالية، ويصبح الإصغاء إلى دعوة “مالارميه” المتمرِّد “أعطِ المبادَرة للكلمات” ضرورة.

تبرز الإرادة الشعبية كقوّة لها قدرة لا حدّ لها على الإزاحة، فما تضجّ به الشوارع العربية اليوم يمكن وصفه بطقس لغويّ يمزّق عباءة اللغة “العاديّة”، إنه نثر ينثر ليعيد ترتيب الأشياء محرِّراً إيّاها من كلّ حَسْمٍ وحتميّة، هو طقس يبدأ بالشعب ولا ينتهي؛ لأن اللغة الحيّة اللامنتهية، لغة شعوب، فيما لغة الأنظمة منتهية ميّتة. لغة الشعوب حياة مترعة بالتناقضات وبتعايش المعاني المختلفة، مفتوحة على احتمالات لا حصر لها، تبدّد وهم السّكون والتّكرار دفعة واحدة.

إنّ العقل المُثقل بنصّ سلطويّ وثبَ ينحتُ لغة خارجة على النَّص، تكسر قيد المنصوص عليه والمُبْرَم فينحلّ كلّ “خطاب” رادماً الهوّة التي ينشئها التّمييز بين الدّال والمَدْلول. نَحَتَ العقل المتحرّر للتّو لغة ليست مبنيّة من حَرْفيّة دينيّة ولا سياسيّة ولا اجتماعيّة ولا ثقافيّة معتادة ومكرورة، هي لغة حرّة من كلّ جذر وقاعدة.. من كلّ اتساق ونسَق.

إن القطع اللّغويّ مع الجذر يعني التّمدّد والتّماهي مع السطح عبر مغادرة الموروث والتاريخ لصالح الجغرافيا..جغرافيا تتخطّى الحدود في اتساع يرقى إلى مستوى الكونيّة. كلام كهذا يحيلنا إلى ” ميشيل فوكو” في قوله إن البنيويّة تتفادى اختلاف الحاضر وتحليل الواقع وتتعلّق بكلّ الأيديولوجيّات الإنسانيّة عبر “الانغماس في الألعاب المسلّية الخاصّة بالأصول والنُّظم، بالتزامن والتطور، بالعلاقة والسبب، بالبنية والتاريخ”(4). وقد أنهى فوكو علم آثار المعرفة برسالة إلى قرّائه جاء فيها: “الخطاب ليس الحياة: زمنه غير زمنكم، وفيه لن تتصالحوا مع الموت، قد تكونون قتلتم الله تحت ثقل كل ما قلتم، ولكن لا تتصوّروا، مع كل ما تقولون، أنكم ستخلقون إنساناً يعيش أطول ممّا عاش”(5).

قد لا تشمل الرّغبة اللّغوية في التحرّر من المنطق التقليديّ، الموروث والتاريخ فقط، فهي قد تمتد لتطال المنطق التقليديّ بالمعنى الأرسطيّ، حيث الضّرورة التي تفرض الانتقال من مقدّمات محدّدة للانتهاء إلى نتائج محدّدة تنسجم وتلك المقدّمات وتتساوَق وإيّاها. وعلى هذا؛ تنهض اللّغة الجديدة المتبدّية في الإرادة الشعبيّة وفي إسقاط النظام كمتمرِّدة على المنطق الصّوري التقليديّ من حيث هي لغة ترفض كلّ معرفة سابقة ومتوقّعة في آنٍ معاً. إنها لغة وسط، والوسط هنا لا يعني حدّاً أوسطاً وظيفته الرّبط بين المقدّمات ولا يظهر في النتيجة في إطار المنطق الصوريّ التقليديّ؛ إنما هو اللّحظة الحاضرة.. الواقع بحركة وحركيّة لا تنْضبان. إنه وسط لا يكترث بسبب ولا بنتيجة.

هكذا؛ تتفتّح حريّة الإنسان من حيث هو كائن لا يخضع للتوقُّع ولا يمكن حصره بسبب ونتيجة، ويعيدنا هذا الكلام إلى ما سبق ذكره بشأن انتفاء “الجوهر” لنشكّك بوجود “هويّة” محدّدة تطبع الإنسان بوثوقيّة عمياء، طالما أنه كائن لا يمكن التنبؤ به.

وبما أن الإنسان كائن لا مُتَوَقّع، فهو إذ يصنع التاريخ يستمدّ التاريخ من صانعه سمة اللامُتَوَقَّع تلك، بحيث يمكن لنا أن نتصوّر هذا التاريخ على أنه انفصال مثلما اعتدنا على أن نتصوّره اتصالاً، فالقفز في التاريخ يبدو وارداً، وما إقدام التونسيّ “محمد البوعزيزي” على إضرام النّار في جسده إلا “طَفْرَة” لا تاريخ لها يسبقها ولا تَوَقُّع لما بعدها، وإن افترضنا جدلاً أننا نعرف أسبابها الحقيقيّة؛ فإنه لا يمكن القول إننا من الممكن أن نتوقع نتائجها. من هنا يمكن لنا وصف اللّغة الجديدة المتجلّية في عبارة “الشعب يريد إسقاط النظام” بأنها عفويّة لامُتَوَقَّعة، فهي لا تكشف فضاءً لم يكن في البال فحسب؛ بل هي أيضاً تحرّض على التفكير فيما ليس مَفَكَّرَاً فيه عبر خاصيّة “الانبثاق” وهي خاصيّة لا تخضع لقواعد المنطق التقليديّ المضيء أو المُعْلَن كونها ضوءاً غير مُكْتَشَف يقطن العتمة. إنها الإبداع وقد تجلّى، لافتاً الانتباه إلى جزء مُهمَل من الدّماغ، هو النّصف الأيمن الذي طالما هُمِّش دوماً لصالح النصف الأيسر، نصف المنطق المُعتاد والمألوف.

ترى ما الذي يمنع من إطلاق رمز كرسي (ك رس ي)، مثلاً، على سطح بأربع أرجل قد نأكل عليه أو نكتب، واعتدنا أن نرمز له بـطاولة (ط ا و ل ة)؟

تساؤل قد ينبّهنا إلى عبثيّة اللّغة ربما أو إلى إمكانية التّلاعب فيها، كما قد ينبّهنا إلى أن القسْر اللّغوي يكمن في إلصاق رمز معيّن بشيء معيّن مع إغلاق الطريق أمام أيّة محاولة للخروج على هذا القسر، لذا فإن من شأن عبارة كـ”الشعب يريد إسقاط النظام” أن تدفع باللّغة إلى تجاوز اللّغة ذاتها عبر نزع سمة “الاعتياد” عنها، فالولادة النّاجمة عن التّفكيك الحاصل من عبارة من شأنها إسقاط ما هو مبنيّ، منبثقة من الداخل، داخل البنية نفسها، فيكون الخارج من الداخل، والتّقويض يكون من الأدنى إلى الأعلى، فمن حجر الأساس تنطلق الأنا المتمرِّدة.

ربما لم يعد الإنسان في العالم العربي مع عبارة الشعب يريد.. كائناً مُثقفاً، مبنيّاً كما يروق للثقافة السّلطويّة أن تبنيه، فعبارة “الشعب يريد” إذ تُقرَن بـ”إسقاط النظام” تفتّت الثقافة كبناء وتعلن عبوديّة الإنسان المُثقَّف “المبني” والمُجَمَّد في صورة نمطيّة شيئيّة ساكنة، فتحرّره من هذه العبوديّة..

هوامش:

1- سيغموند فرويد، علم نفس الجماهير وتحليل الأنا، ترجمة وتقديم جورج طرابيشي، رابطة العقلانيين العرب، دار الطليعة، بيروت، التقديم ص13.

2- الكلام لغوستاف لوبون، نفس المرجع السابق، التقديم ص11-12.

3- الكلام لغوستاف لوبون، نفس المرجع السابق، التقديم ص12.

4- سلسلة عالم المعرفة، البنيوية وما بعدها،من ليفي شتراوس إلى دريدا، تحرير جون ستروك، ترجمة د. محمد عصفور. ميشيل فوكو ص100.

5- نفس المرجع السابق. ميشيل فوكو ص100.

——————————–

ظاهرة الشعار في الثورة السورية/ عمر كوش

شكلت الشعارات التي رفعتها أيادي الثائرين السوريين ظاهرة غنية ومبدعة، تدعو إلى التأمل والبحث عن مكنونات هذا المخزون ومصادره، التي تنهل من ذاكرة الإنسان السوري، ومما أنتجه عقله رداً على سنوات الرعب والصمت والقهر والإذلال والكبت، والحرمان من مختلف أشكال التعبير، وبخاصة التعبير السياسي، في ظل عهود الاستبداد الثقيلة. ولعل تعبيراتها الرمزية واللغوية والثورية تكشف مكونات وتعبيرات حرم منها لعقود طويلة، وتلقي الضوء على حصيلة وعي، استخدم الموروث التاريخي والتراث الشعبي، وكيّفه في خدمة الحراك الثوري ومطالب وتطلعات عامة الناس في سوريا.

ولا تغادر مصادر ومراجع، شعارات الثورة ولغتها، تأثيرات ثورات الحرية والكرامة العربية، أو ما عرف بثورات الربيع العربي، إضافة إلى عمق ارتباطها بجذور عميقة، تمتد إلى الثقافة الشعبية، والحديثة، وتنهل من المعرفي والحسي، السياسي والاجتماعي، ومن التراث الشعبي، وترتبط بالزمن السوري الضارب عميقاً في التاريخ، وفي الوجدان، حيث الأشواق والأمنيات والأحلام تكمن دافئة في ثنايا الذاكرة الجمعية.

يمكن القول إن الثورة السورية تميّزت بشعاراتها السياسية والمطلبية والاجتماعية، واختلفت لغتها باختلاف مراحل أو أطوار الثورة، التي بدأ حراكها الشعبي سلمياً، ثم بات لها مركبات ومكونات وأطر تنظيمية وسياسية وإعلامية وعسكرية.

وصدحت حناجر المحتجين في التظاهرات السلمية بشعارات عفوية أحياناً، ومفكّر فيها في غالب الأحيان، لكنها اكتسبت حمولات عديدة مع تحول التظاهرات اليومية إلى مشهديات بصرية وجسدية، وتشكيلات فنية، تمازجت فيها شعارات وأغاني الثورة الجديدة مع ما يختزنه الموروث الشعبي، من أغاني وأهازيج وعراضات، محلية شعبية، مع ابتكارات فنية جديدة، لم تشهد سائر ثورات العالم الحديث مثيلا لها.

وركزت الشعارات المرفوعة على الكرامة والحرية، حيث انطلق شعار “الشعب السوري ما بينذل” بوصفه أول شعار في الثورة السورية، هتفت به جموع من السوريين في منطقة الحريقة بدمشق، وتأقلم الشعار نفسه في درعا في صيغة “الموت ولا المذلة”، بعد سقوط عدد من الشهداء، ثم تحولت لغة الشعارات، من رفض المذلة وإعلاء قيمة الكرامة، وتفضيل الموت على الخضوع، إلى المطالبة بالحرية، وجعلها مقام تشييد للغة الثوار، وذلك بالتلازم مع رفض الاستمرار في العيش في ظل الوضع القائم. وبات شعار “الله سوريا حرية وبس”، يكمل ثنائية الكرامة والحرية، بوصفهما مركبي التأسيس للثورة السورية.

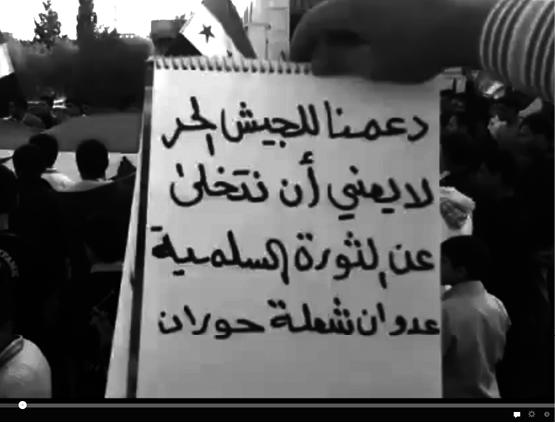

ومع تزايد سقوط الشهداء وسيلان الدم في الشوارع والساحات تغايرت الشعارات، لتطالب بإسقاط النظام ورحيل رمزه، ولإظهار التضامن والتعاضد مع مختلف المدن والبلدات التي تعرضت للقمع الشديد. وعند بروز المكون العسكري من منشقين عن الجيش النظامي ومتطوعين، راحت الشعارات تطالب بحماية المدنيين، وتحيي الجيش الحرّ، وتطالب بالتسليح، وسوى ذلك.

وتشير لغة الشعار السياسي في الثورة السورية إلى رمزية خاصة، وإلى تحولها وتجسدها في ثنايا خطاب يتوجه إلى عموم السوريين، حتى باتت مكوناً أساسياً للتواصل بين المحتجين والجمهور العام، وإطاراً للمفاهيم الثقافية والسياسية والاجتماعية، الأمر الذي شكّل ظاهرة لمأسسة مفاهيم الثورة، ومخاطبة جموع الداخل والخارج، وراحت تنهل من معين حياة الناس وذاكرتهم، وتعكس طموحاتهم ومطالبهم وآمالهم وتطلعاتهم، ولها تفاعلاتها الداخلية والخارجية.

وقد نظر الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر إلى اللغة كأحد المكوِّنات الأساسية التي لا تشكل وسيلة للتواصل بين الناس فحسب، بل إطارًا يحدد المفاهيم الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تشكل المنظومة الفلسفية لمجتمع ما. من ضمن هذه المفاهيم ما يرتبط إلى حد ما بمسألة “رمزية” اللغة، وهي مسألة يغوص فيها الناس من دون إدراك أو بشكل لاواعٍ.

وفي شعارات التأسيس للثورة، اُختصر الشعار السياسي في أبسط صوره، في كلمة واحدة، هي “حرية”، يؤطرها الترداد وحركات الأيادي والأجساد، وتصدح بها حناجر المحتجين، صغاراً وكبارا، نساء ورجالاً. ويستمد اقتضاب الشكل روحيته من تركيب المعنى، بالنظر إلى أن هذا اللفظ البسيط يحيل في البداية إلى معرفة ثقافية خاصة في اللغة العربية، لكن هذه المعرفة تتجاوز حدود ما تمثله الدائرة اللسانية، لأنه اكتسب بعداً عربياً ثم بعداً عالمياً. والفضل يعود إلى الثورات العربية في تحول الشعار إلى مفهوم له أبعاد إجرائية متنوعة على مستوى القراءة، حتى باتت كلمات مثل “حرية” و”إرحل” مقروءة عالمياً، وغدت كل منها علامة من غير تركيب، تقترح خطابات عالمية، وتدرك ضمن المقولات المشكلة.

ولا يغيب عن لغة شعارات الثورة عنصريّ الذات والذاكرة، فـ “أنا” المحتج ليست حاضرة في صرخاته فقط، بل حاضرة في أكثر من خطاطة وشعار. وتحول العديد منها إلى كوجيتو فلسفي جديد، ولعل عبارة “أنا إنسان ماني حيوان”، التي نطق به أحمد عبد الوهاب، دشنت كوجيتو كينونة جديد، بل وتحولت إلى مقولة مفهومية في الثورة، وحولت صاحبها إلى أيقونة.

وقد جرت الإحالة في أكثر من شعار إلى الذاكرة السورية والتاريخ السوري، حيث راح المحتجون في درعا، مثلاً، يرددون شعاراتهم على وقع الأهازيج، التي تزخ بها منطقة حواران، من “الميحة”، و”السحجة”، و”الدرازية”، و”الجوفية”، و”الشعرافية، و”الحورانية”، و”الشمالية” و”النسورانية”. ولعبت الأهازيج والعراضات ومختلف أنواع الدبكات والرقص دورها الخاص في التأثير المباشر في الناس، وفق طبيعة تعبيرية خاصة. وباتت تتحكم في الانفعالات ولا تكترث للمفاهيم، بوصفها شعلة تضيء ظلاماً. وفي حالات الانفعال لا يفكر الإنسان، لذلك ارتبطت الموسيقى والأهازيج بالجسد الفاعل، والجسد المتحرك. وهذا ما يميز طبيعة الهوى، بوصفه تجاوز الحدود العادية المحرر للانفعال والدافع به في كل الاتجاهات. وقد تتحقق ذلك في التظاهرات التي عمّت مختلف المدن والبلدات والقرى السورية، من خلال تلاطم أمواج أجساد المتظاهرين في مشهديات، لم تعرفها سوريا من قبل.

ولعل الجديد الذي قدمته الثورة السورية في حركات الجسد هو تسونامي الأجساد، والكرنفالات المرافقة لها، حيث، وبتنظيم متناغم ومدروس، تصطف أجساد المتظاهرين بشكل خطوط وصفوف أو دوائر في ساحة أو شارع، ثم مع ترداد الشعارات يجلسون دفعة واحدة، وحين تشتد الحماسة في مقطع معين من الشعارات أو الأغاني، تنهض الأجساد دفعة واحدة، يليها الارتفاع ثم الانخفاض في حركات تشبه الأمواج المتتالية بتسارع متناغم، مشكلة تسونامي أجساد بشرية.

ولا شك في أنه لا يمكن للمحتجين أن يتظاهروا لساعات وأيام وشهور من دون أن يغنوا، وينتجوا أغانيهم الخاصة بهم في كل منطقة أو حي أو بلدة، ويرددوا شعارات لها وقع وتأثير في الأذن قبل العقل. وباعتبار أن الدبكة المرافقة للأهازيج والعراضات تطاول الجانب الحسي من الإنسان، فإن هذا الجانب عندما يتجسد في الجسد الثائر، فإنه يحتاج إلى طاقة روحية، لكي يستمر، ويفرز كل طاقاته ومكنوناته، فكثير من المتظاهرين اكتشفوا أجسادهم وأصواتهم لأول مرة في حياتهم في ميادين التظاهر وفسحات الحرية.

وإن كان الانفعال طاقة تعبيرية تسعى الكلمات إلى تنظيمها وترويضها، فإن اللغة الثورية التي وظفها حراك الشباب السوري في التظاهرات وميادين العمل الميداني المختلفة، أنتجت فكراً ثورياً جديداً، مختلفاً كل الاختلاف عن لغة ثورييّ الأمس، ثوريي أفكار وأحزاب ومخلفات الحرب البادرة وما بعدها. وهو أمر يفسر وجود هوة كبيرة بين خطاب الثائرين السوريين وخطاب مختلف مجالس وتنظيمات وهيئات المعارضة السورية، بل ويبدو أحياناً أن خطاب بعض شخصيات المعارضة المتقادمة، يفترق تماماً عن خطاب جيل الثورة الجديد، بل، ويقترب ويلتقي في أجزاء منه مع خطاب السلطة الاستبدادية. ومردّ ذلك إلى أنهم كانوا بعيدين عن الحراك ومفاعيله، ولم يشاركوا فيه، ويحاولون تسجيل مواقف، تدخل في باب فقه النكاية، مع بحثهم الحثيث عن دور تغزوه الشخصنة، وحافظوا على ذات الأفكار القومية واليسارية والإسلامية المتقادمة، وتملكتهم فوبيا التدخل الخارجي، ومازالوا يتمسكون بتلابيب المقولات الطنانة، الزائفة في جوهرها، فضلاً عن إصابتهم بأمراض تضخم الذات، المنخورة والجوفاء، وعدم تعودهم على العمل الجماعي والمؤسسي، وسوى ذلك كثير.

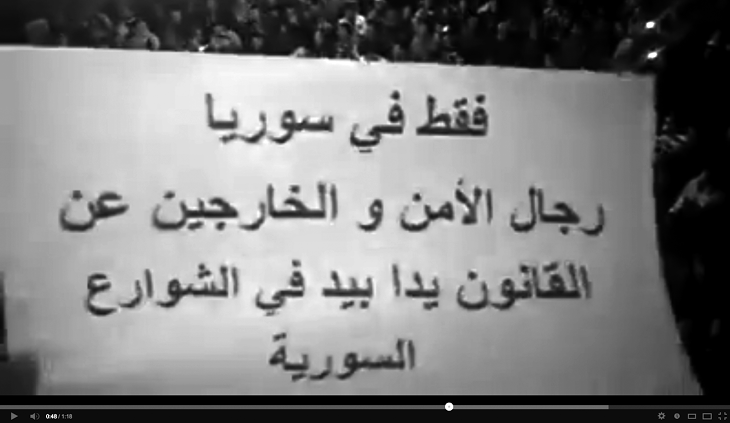

وفي المقابل، فإن السلطة الاستبدادية انتجت على مدار أربعة عقوة لغة استبدادية، بحيث باتت اللغة العربية التي يتكلم بها أهل الحكم لغة تسلطية قمعية، نتيجة الاستبداد المتعدد المركبات والحوامل. ويمكن تتبع الدور الذي مارسته لغة السلطة، عبر الشعارات الفارغة التي رفعتها، وأسهمت في تثبيت سطوتها وهيمنتها، ونشر ثقافة الخوف، وفي صناعة أسطورة الزعيم الأوحد، وتعزيز ديكتاتوريته، وفي شل قدرة الآخرين على المقاومة والرفض.

غير أن زمن الثورة حطم جميع دوائر الخوف، وكسر كل الحواجز، وأنتج لغة للشعار السياسي، ساهمت في كشف طبيعة لغة السلطة، التي تُعد نموذجاً للخداع والتضليل، وفي الوقت ذاته، أداة القهر الأساسية. وفقدت السلطة القامعة قدرتها في السيطرة على أفعال الناس، وبات أصحابها يدركون أن لا مكان لهم في العالم الجديد الذي خلقته الثورة.

المستقبل

———————————

شعارات مرحلة التأسيس في الثورة السورية/ عمر كوش

ظاهرة مبدعة وغنية

كتب المحتجون السوريون آلاف الشعارات في تظاهراتهم السلمية، ورسموا، وخطّوا حروفها، التي زينتها دماء الشهداء، بتضحياتهم، وجعلوا من الجدار واللوحة واللافتة صورهم، التي حاولوا أن يفهموا العالم، من خلالها، تعبيرات ثورتهم ومطالبهم، من أجل الحرية والكرامة، والخلاص من الاستبداد المقيم عقوداً على صدروهم.

وشكلت الشعارات التي رفعتها أيادي الثائرين السوريين ظاهرة مبدعة وغنية، تدعو إلى التأمل والبحث عن مكنونات هذا المخزون ومصادره، التي تنهل من ذاكرة الإنسان السوري، ومما أنتجه عقله رداً على سنوات القهر. سنوات الرعب والصمت والقهر والإذلال والكبت، والحرمان من مختلف أشكال التعبير، وبخاصة التعبير السياسي، في ظل عهود الاستبداد الثقيلة. ولعل تعبيراتها الرمزية واللغوية والثورية، تكشف مكونات وما يكتنه دواخل السوريون من تعبيرات واحتفاليات، حرم منها الإنسان السوري لعقود طويلة، وتلقي الضوء على حصيلة وعي، استخدم الموروث التاريخي والتراث الشعبي، وكيّفه في خدمة الحراك الثوري ومطالب وتطلعات غالبية الناس في سوريا.

ولا تغادر مصادر ومراجع كتابات الثورة، ولغتها، تأثيرات ثورات الحرية والكرامة العربية، أو ما عرف بثورات الربيع العربي، إضافة إلى عمق ارتباطها بجذور عميقة، تمتد إلى الثقافة الشعبية، والحديثة، وتنهل من المعرفة، والحس السياسي، ومن التراث الشعبي، وترتبط بالزمن السوري الضارب عميقاً في التاريخ، وفي الوجدان، وحيث الأشواق والأمنيات. وعليه فإن محاولة دراسة المصادر الثقافية والتراثية التي نهل منها السوري، لا تنفصم عن فهم ظاهرة الحراك الثوري الاحتجاجي، وتبيان مصادر الشعارات والكتابات، التي تشكل ثقافة جماهير المحتجين، بوصفها ثقافة ثورة الإنسان السوري الجديد.

المنهج والمقاربة: رسائل إعلامية تنهل معين حياة الناس!

ننطلق هنا من النظر إلى اللغة بوصفها مكوناً أساسياً للتواصل بين الناس، وإطاراً للمفاهيم الثقافية والسياسية والاجتماعية، التي تمتلك رمزية خاصة ( ). ويجري الخوض في شعارات مرحلة التأسيس، والتظاهر السلمي في الثورة السورية، التي بدأت إهاصاتها الأولى مع مظاهرة الحريقة ( )، القلب التجاري للعاصمة دمشق، بتاريخ 17 من شباط / فبراير 2011، ثم مع تظاهرة سوق الحميدية ( ). لتنلطق بعد ذلك من درعا مهد الثورة في الثامن عشر من آذار / مارس 2011، وامتدت على طوال فترة سبعة أشهر من الحراك السلمي لناس عزّل، لتنتهي في “جمعة ماضون حتى إسقاط النظام”، المؤرخة في 16 أيلول / سبتمبر 2011، ورفع خلالها شعارات عديدة، أهمها: “عندما نقتل نزداد إصراراً”، و”عندما نعتقل نزداد إصراراً”، وشعار “الثورة انطلقت، ولن يوقفها، سوى إسقاط النظام”، بوصفه الشعار، الذي نفترض جدلاً أنه أعلن اكمتال مرحلة “التظاهر الأعزل” في الثورة السورية، وسيرها نحو مسارات متعددة ومتغايرة.

ويرتكز الاهتمام بالشعارات من زاوية النظر إلى رمزية الشعار السياسي في الثورة السورية، لكن من منطلق اعتبار أن الشعارات السياسية، في زمن الثورة، تشكل ظاهرة، تنهل من معين حياة الناس وذاكرتهم، وتعكس طموحاتهم ومطالبهم وآمالهم وتطلعاتهم، ولها تفاعلاتها الداخلية والخارجية.

وتتأسس مقاربتا للغة الشعار السياسي على إدراك وفهم عام لعلاقة التناسب الطردي المتبادلة بين اللغة والفكر من جهة أولى، وبين اللغة وطبيعة الثورة السورية من جهة أخرى. ولا شك في أن هذا يستلزم تحديداً أوليًا، لتبيان وظائف لغة الشعار السياسي، والنهج الذي تعمل به، والإرهاصات والتداعيات التي تنتُج عن استخدامها، إلى جانب تحديد كيفية انتشارها وامتداد جذورها.

وقد مثلت الشعارات والكتابات الجدارية، في مرحلة التأسيس والتظاهر الأعزل للثورة السورية، رسائل إعلامية، وراءها مرسل يبعثها ومستقبل يتلقاها، مثلها في ذلك مثل أية رسالة إعلامية أخرى، يضع المرسل في اعتباره وجهة الرسالة، وغايتها، والهدف المتوخى منها، ولذلك يتأثر شكل الرسالة ومضمونها على الداوم بطبيعة المرسل والمستقبل .

ويمكن القول أن الثورة السورية تميزت بشعاراتها السياسية والمطلبية والاجتماعية( )، واختلفت مضامينها ولغتها، باختلاف مراحل أو أطوار الثورة، التي بدأ حراكها الشعبي سلمياً، ثم بات لها مركبات ومكونات وأطر تنظيمية وسياسية وإعلامية وعسكرية.

3- مركبا التأسيس: الشعب السوري ما بيذل!

صدحت حناجر المحتجين في التظاهرات السلمية بشعارات عفوية أحياناً، ومفكّر فيها في غالب الأحيان، لكنها اكتسبت حمولات عديدة مع تحول التظاهرات اليومية إلى مشهديات بصرية وجسدية، وتشكيلات فنية، تمازجت فيها شعارات وأغاني الثورة الجديدة مع ما يختزنه الموروث الشعبي، من أغاني وأهازيج وعراضات، محلية شعبية، مع ابتكارات فنية جديدة، لم تشهد سائر ثورات العالم الحديث مثيل لها.

وركزت الشعارات المرفوعة على الكرامة والحرية، حيث انطلق شعار “الشعب السوري ما بينذل” بوصفه أو شعار في الثورة السورية، هتفت به جموع من السوريين في منطقة “الحريقة” بدمشق، وتأقلم نفس الشعار في درعا في صيغة “الموت ولا المذلة”، بعد سقوط عدد من الشهداء، ثم تحولت لغة الشعارات، من رفض المذلة وإعلاء قيمة الكرامة، وتفضيل الموت على الخضوع، إلى المطالبة بالحرية، وجعلها مقام تشييد للغة الثوار، وذلك بالتلازم مع رفض الاستمرار في العيش في ظل الوضع القائم. وبات شعار “الله سوريا حرية وبس”، يكمل ثنائية الكرامة والحرية، بوصفهما مركبا التأسيس للثورة السورية.

وجرى التأسيس للثورة السورية حول مطالب وشعارات وطنية جامعة لكافة الفئات، تمحورت حول الكرامة والحرية، إضافة إلى مطالب اجتماعية، وتجاوز التحريض والنزعات الطائفية، وصولاً إلى المطالبة بإسقاط النظام.

وإذا كانت الشعارات الأولى تتمحور حول الحرية والكرامة، إلا أنه مع الامتداد الأفقي للحراك ( )، كرّس الالتفاف حولهما تعاضد فئات اجتماعية وسطى وفقيرة واسعة، أجمعت بواسطة الدم والتضحيات على لحمة خيوط النسيج الوطني الحديث، وعلى وحدة السوريين، بمختلف مدنهم وبلداتهم وقراهم، وبمختلف أطيافهم الدينية والمذهبية والاثنية، جسدها شعار “واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد”، بل إن الشعار ذاته، “بالروح بالدم نفديك يا درعا”، أعلن امتداد التعاضد والتكاتف إلى مختلف المناطق، حيث تناوبت وتتالت أسماء المدن والبلدات السورية الأخرى فيه، من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق.

وبالرغم من محاولات تنمية وتقوية مختلف الانتماءات ما قبل المدنية، من مناطقية وعشائرية وطائفية ومذهبية، التي فعلت فعلها على مدى عقود عديدة من الزمن، وأنتجت وعياً إيديولوجياً زائفاً، بل ومقلوباً وعصابياً، وسلوكاً أقلّوياً لدى البعض، إلا أن جموعاً هامة من الناس لم تنكص إلى انتماءاتها الضيقة، بل تبنت انتماءات إنسانية واسعة، من دون القفز على – أو تجاوز – انتمائها الوطني، ولم ترتهن إلى نزعات جهوية أو فئوية أو أنانية وذاتوية. وانطلقت شعارات ترد على الشحن الطائفي الذي قام به النظام منذ اليوم الأول للثورة، مثل “نحنا بدنا الحرية..إسلام ومسيحية..ودروز وعلوية”. “لا إخوان ولا سلفية..نحنا بدنا الحرية”. و”لا سلفية ولا إخوان..ثورتنا ثورة شجعان”. و”لا سلفية ولا إرهاب..ثورتنا ثورة شباب”.

ولا يعدم الأمر وجود ارتكاس في بعض الحالات إلى مختلف الانتماءات ما قبل المدنية، بسبب غياب المواطنة، إلى جانب ممارسات وسياسات التمييز، والاضطهاد والقمع والتهميش، من طرف سلطة طاغية، عاملت الناس على أساس كونهم رعايا لها، وليسوا مواطنين في دولة، لهم حقوقهم، وعليهم واجبات، يضمنها دستور البلاد. إضافة إلى تعميم الخوف، ونشر ثقافة الخوف، التي سادت، بوصفها ظاهرة مقيمة، تحول – في ظلها – ناس كثر إلى كتلة صماء من الخانعين، الذين لا يتفوهون، إلا ما تقوله السلطات والأجهزة السياسية والإعلامية، وليس لهم إلا السمع والطاعة، وترداد الشعارات الطانة.

التحول نحو إسقاط النظام!

ومع تزايد سقوط الشهداء وسيلان الدم في الشوارع والساحات تغايرت الشعارات، لتطالب بإسقاط النظام ورحيل رمزه، ولإظهار التضامن والتعاضد مع مختلف المدن والبلدات التي تعرضت للقمع الشديد. وعند بروز المكون العسكري من منشقين عن الجيش النظامي ومدنيين، راحت الشعارات تطالب بحماية المدنيين، وتحيي الجيش الحرّ، وتطالب بالتسليح، وسوى ذلك ( ).

في شعارات التأسيس للثورة، اُختصر الشعار السياسي في أبسط صوره، في كلمة واحدة، هي “حرية”، يؤطرها الترداد وحركات الأيادي والأجساد، وتصدح بها حناجر المحتجين، صغاراً وكبار، نساء ورجالاً. ويستمد اقتضاب الشكل روحيته من تركيب المعنى، بالنظر إلى أن هذا اللفظ البسيط يحيل في البداية إلى معرفة ثقافية خاصة في اللغة العربية، لكن هذه المعرفة تتجاوز حدود ما تمثله الدائرة اللسانية، لأنه اكتسب بعداً عربياً ثم بعداً عالمياً. والفضل يعود إلى الثورات العربية في تحول الشعار إلى مفهوم له أبعاد إجرائية متنوعة على مستوى القراءة، حتى باتت كلمات مثل “حرية” و”ارحل” مقروءة عالمياً، وغدت كل منها علامة من غير تركيب، تقترح خطابات عالمية، وتدرك ضمن المقولات المشكلة.

ولا يغيب عن لغة شعارات الثورة عنصري الذات والذاكرة، فـ “أنا” المحتج ليست حاضرة في صرخاته فقط، بل حاضرة في أكثر من خطاطة وشعار( ). وتحول العديد منها إلى مقولات مفهومية في الثورة، حولت أصحابها إلى أيقونات.

الذاكرة والتاريخ:

جرت الإحالة في أكثر من شعار إلى الذاكرة السورية والتاريخ السوري، حيث راح المحتجون في درعا، مثلاً، يرددون شعاراتهم على وقع الأهازيج، التي تزخ بها منطقة حواران، من “الميحة”، و”السحجة”، و”الدرازية”، و”الجوفية”، و”الشعرافية، و”الحورانية”، و”الشمالية” و”النسورانية”( ). ولعبت الأهازيج والعراضات ومختلف أنواع الدبكات والرقص دورها الخاص في التأثير المباشر في الناس، وفق طبيعة تعبيرية خاصة. وباتت تتحكم في الانفعالات ولا تكترث للمفاهيم، بوصفها شعلة تضيء ظلاماً. وفي حالات الانفعال لا يفكر الإنسان، لذلك ارتبطت الموسيقى والأهازيج بالجسد الفاعل، والجسد المتحرك. وهذا ما يميز طبيعة الهوى، بوصفه تجاوز الحدود العادية المحرر للانفعال والدافع به في كل الاتجاهات. وقد تتحقق ذلك في التظاهرات التي عمّت مختلف المدن والبلدات والقرى السورية، من خلال تلاطم أمواج أجساد المتظاهرين في مشهديات، لم تعرفها سوريا من قبل( ).

ولعل الجديد الذي قدمته الثورة السورية في حركات الجسد هو تسونامي الأجساد، والكرنفالات أو الاحتفاليات المرافقة لها، حيث، وبتنظيم متناغم ومدروس، تصطف أجساد المتظاهرين بشكل خطوط وصفوف أو دوائر في ساحة أو شارع، ثم مع ترداد الشعارات يجلسون دفعة واحدة، وحين تشتد الحماسة في مقطع معين من الشعارات أو الأغاني، تنهض الأجساد دفعة واحدة، يليها الارتفاع ثم الانخفاض في حركات تشبه الأمواج المتتالية بتسارع متناغم، مشكلة تسونامي أجساد بشرية.

ولا شك في أنه لا يمكن للمحتجين أن يتظاهروا لساعات وأيام وشهور دون أن يغنوا، وينتجوا أغانيهم الخاصة بهم في كل منطقة أو حي أو بلدة، ويرددوا شعارات لها وقع وتأثير في الأذن قبل العقل. وباعتبار أن الدبكات المرافقة للأهازيج والعراضات تطاول الجانب الحسي من الإنسان، فإن هذا الجانب عندما يتجسد في الجسد الثائر، فإنه يحتاج إلى طاقة روحية، لكي يستمر، ويفرز كل طاقاته ومكنوناته، فكثير من المتظاهرين اكتشفوا أجسادهم وأصواتهم، لأول مرة، في حياتهم في ميادين التظاهر وخلال فسحات الحرية.

مشهديات التشييع:

لعل ما يلفت النظر هو الشعارت التي تطلق في مراسم الدفن، مثل “يا شهيد ارتاح ارتاح… رح منواصل الكفاح”. و”يا شهيد و يا مجروح… دمك هدر ما بروح”. “والله لناخذ بالتار… جهّز حالك يا بشار”.

وتحولت مراسم دفن الشهداء، الذين يسقطون يومياً برصاص وقذائف وصورايخ وبراميل قوات النظام، إلى طقوس احتفالية، تروي وتجدّد حكاية الشهادة، حيث يستحضر مشيعو مواكب أموات السوريين التاريخ ويبعثرونه، ويُعيدون ترتيبه، بغية صناعة مستقبل جديد.

وأمام مشهديات التشييع، يتوجب الوقوف طويلاً، لتفحّص ملامح الثائرين، أولئك الذين يخرجون – كل يوم – إلى التظاهرات رافعين جثامين الشهداء، قبل أن يرفعهم رصفائهم في نعش جديد. أبطال حالمون بالحرية، مجهولو الاسم والعنوان. أشادوا مقام البطولة الماثلة في إسقاط الخوف. ومن يقتل الخوف يمكنه أن يفعل ما يريد.

ويمتد الأمر إلى معنى أن يشيع إنسان أحد رصفائه، وهو يعلم أنه قد يأخذ مكانه في تابوت التشييع في يوم ما، لذلك يأخذ طقس التشييع معنى مختلفاً في زمن الثورة السورية، ويثير انفعالات خاصة، حين يحمل نعش الشهيد، الملفوف بعلم الثورة، على أكتاف المشيعين الذين يدورون على محيط دائرة، تتسع مع الهتافات والصصيحات، فتزداد الحمية، ويتصاعد الهوى، ويصل الانفعال إلى حدّ النشوة الروحية، ويبلغ الحال أوجه.

لقد باتت مشاهدة الموت في سوريا يومية، ويمكن أن تحدث في أية لحظة، ولعل الموت فجائي، ولحظته أقصر من أي تسجيل مصوّر يُبثّ على “يوتيوب”. ويمكن مشاهدة الموت عبر لقطة تظهر رجلاً ملفوفاً بكفن أبيض، تحيط برأسه شرائط بيضاء، وتحشو أنفه قطعة قطن بيضاء. لكن الموت أيضاً تحول إلى شبح يحوم فوق الأطفال والرجال والنساء والشيوخ، حيث يحولهم إلى مجرد أجساد أطفال مكدسة فوق بعضها البعض، في خطوط طويلة لا تنتهي. إنه موت السوريين المكدسين بسرعة خارقة، ومع ذلك يمكن القول أن لا شيء يخفف من رغبة السوريين في الانعتاق والتحرر، والرغبة في الوصول إلى فضاءات جديدة، وبناء صروح الحرية وتشييد مقاماتها.

لغة الشعارات:

تشير لغة الشعار السياسي في الثورة السورية إلى رمزية خاصة، وإلى تحولها وتجسدها في ثنايا خطاب يتوجه إلى عموم السوريين، حتى باتت مكوناً أساسياً للتواصل بين المحتجين والجمهور العام، الأمر الذي شكّل ظاهرة لمأسسة مفاهيم الثورة، ومخاطبة جموع الداخل والخارج.

غير أن من ينظر في لغة شعارات الثورة السورية التأسيسية، يجد أنها لم تك أسيرة التظاهرات والاحتجاجات وظرفيتها، بل إن كثيراً منها لا يصلح للإنشاد في المظاهرات، مثل شعار: “مظاهراتنا سلمية.. مطالبنا شرعية”. “أثبت العرب والمسلمون أن المعتصم أسطورة وان مقولة واه معتصماه خيال علمي بعد تجارب كثيرة على نساء وأطفال سورية”. “النظام اللي بيجيك منو شبّيح سقّطوا واستريح”. “الشعب الفلسطيني المذبوح يتضامن مع الشعب السوري المذبوح”. “ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا”. “تصبحون على وطن”. تصبحون على حرية”… و”عمو الشهيد عدنان وهبة سلمّ لي على رفئاتي أطفال الحولة”. ثم “سوري = علوي + درزي + مسيحي + سني + اسماعيلي + إلخ”.. “الفرق بين العدل والانتقام كالفرق بين الثورة والنظام”. “رصاصكم لن يقتل سوى الخوف فينا”.

وتنطوي كلمات مثل هذه الشعارات على أبعاد، تتجاوز ما يخاطب وجدان المتظاهر، ففيها خيبة ورجاء وحزن وفرح، تشكل ما هو أعقد من توظيفها في تظاهرة أو حراك احتجاجي إلى ما هو وطني. وبالتالي، يمكن القول بأن لغة بعض شعارات الثورة، تسعى إلى تجاوز الثورة للوصول إلى ما هو دائم ومستمر في الناس، أي تجاوز الجوهر السياسي للشعار السياسي إلى جوهر إنساني، الأمر الذي يكشف أن الثورة السورية هي ثور إنسانية بالدرجة الأولى، قبل أن تكون ثورة سياسية واجتماعية.

…………………………

المراجع:

1- بنكراد سعيد، الصورة الإشهارية آليات الإقناع والدلالة، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 2009.

2-بكراد سعيد، استرتيجيات التواصل الإشهار، دار الحوار، اللاذقية، ط1، اللاذقية، 2010.

3-بشارة عزمي، سورية: درب الآلام نحو الحرية – محاولة في التاريخ الراهن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ط1، 2013.

بالفرنسية:

-1 Jürgen Habermas, Theorie de l’agir communicationnel, Trad .JM. Ferry, Paris, 1987.

……………………….

الهوامش:

– مانفريد فرانك، حدود التواصل، ترجمة عز العرب الحكيم بناني، الدارالبيضاء، 2002، ص 15،

وكذلك: J.Habermas, Theorie de l’agir communicationnel, Trad .JM. Ferry, Paris, 1987, T.1, p.9

– انطلقت مظاهرة عفوية في سوق الحريقة في دمشق، للمرة الأولى منذ أربعة عقود، وصل عدد المتظاهرين إلى ما يقارب الألفي شخص، احتجاجاً على إهانة أحد رجال الأمن لابن أحد التجار، ردد خلالها المتظاهرون، شعار “الشعب السوري ما بينذل”، لأول مرة، وخوفاً من امتداد المظاهرة، حضر وزير الداخلية في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين والتفاهم معهم، ووعد بمعاقبة رجل الأمن والضابط المسؤول عنه.

– شهدت العاصمة دمشق، يوم الثلاثاء 15 مارس 2011، مظاهرة احتجاجية في سوق الحميدية والجامع الأموي، تطالب بالحرية، شارك فيها العشرات. واعتقلت قوات الأمن ستة من المحتجين. وأظهر شريط فيديو عرضته، بعض المواقع المعارضة للنظام، عشرات المواطنين نساءً ورجالاً، وهم يتظاهرون في سوق الحميدية المجاور للجامع الأموي في وسط العاصمة دمشق. وردد المتظاهرون شعار “الله سورية وحرية وبس”، لأول مرة، بينما كان مصور الشريط يعلن انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة السورية، انظر: . www.youtube.com/watch?v=NwagE-jPSXA

– جمال شحيّد، شعارات الانتفاضة والموالاة في سوريا، مبادرة الإصلاح العربي، كانون الثاني/ يناير، 2012، أنظر: https://www.arab-reform.net/ar

– بدأ الامتداد الأفقي للثورة السورية منذ الأيام الاولى لها، حيث خرجت في أول يوم جمعة (جمعة الكرامة: 18/3/2011) مظاهرات في العديد من المدن والبلدات السورية، منها: درعا وحي الميدان والمزة والمرجة في دمشق، وفي الزبداني، وفي منطقة القامشلي وعامودا واللاذقية ودير الزور، وفي حمص وطرطوس، وإدلب وحماة وسواها. وفي جمعة الإصرار (15-4-2011) ، التحمت مظاهرة دوما بمظاهرة حرستا في مشهد مهيب، هز وجدان السوريين، ثم انضمت روافد من عربين وزملكا، وسارت الحشود الكبيرة إلى ساحة العباسيين في دمشق، كي تلتقي بمتظاهريين آخرين، وحاول المتظاهرون الاعتصام في الساحة لكن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق الرصاص. وقبل ذلك بثلاثة دخلت الاحتجاجات أيضاً حرم الجامعات السورية لأول مرة ، في دمشق و” حلب ” يومي الاثنين والثلاثاء 11- 12/4/2011 .

-حسب إحصاءات قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية”، بلغ عدد الشهداء خلال الشهر الأول للثورة 119 شهيداً، بينما ارتفع في الشهر الثاني إلى 724 شهيداً، ووصل إلى 1107 شهداء في الشهر العاشرمع عمر اللثورة، أنظر: https://syrianshuhada.com/?a=st&st=8 .

-مثل شعار: “علمني التاريخ…الذي يكتب بالدم لا يمحى”.

4- تزخر حوران بالعديد من أنواع الدبكات الشعبية، أهمها “الميحة والسحجة والدرازية والجوفية والشعراوية والحورانية والشمالية والنسوانية”، التي اقترنت بالعادات الاجتماعية، وطبيعة العمل الزراعي، ومناسبات الأعراس والتقاليد الاجتماعية بالحقل والبيدر. وهي أنواع من الرقص، تعبر عن الأحزان والأفراح والاحتفالات، وتتميز بطابعها الجماعي التراثي.

-مشهديات تلاطم أجساد المتظاهرين، بدأت في أحياء مدينة حمص القديمة، في وقت مبكر من الثورة، لكن من أقوى المشهديات هي تظاهرة حماة في “جمعة إرحل” (1/7/2011)، التي شارك فيها أكثر من نصف مليون متظاهر، أنظر على اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=8-QFVL5rDyI

وكذلك:

https://www.youtube.com/watch?v=LUfwil1bF38

————————————

الثورات ودور اللغة المحكية في الطريق إلى الحريّة/ جمانة دحمان

في الفصل الخامس من كتابه “لماذا العرب ليسوا أحرارًا” والذي جاء بعنوان “دور اللغة في تكوين الثقافة” يسلّط المحلل النفسي وعالم الاجتماع السياسي مصطفى صفوان الضوء على أهمية اللغة في تحرير الشعوب والتخلّص من هيمنة السلطة، ويشير إلى أن اللغة هي من أهم مقومات التحرّر من الاستبداد واكتساب الشعب لمرجعيته الذاتية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو أستاذ اللاهوت والراهب الألماني Martin Luther الذي قام بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الشعبية الألمانية، وقد تحوّل الكتاب المقدّس منذ ذلك الحين من كتاب محتكر من قبل المجموعات الدينية في الكنيسة إلى عامة الشعب. وكما جاء في الكتاب فإن “مارتن لوثر ومن خلال ترجمته للكتاب المقدّس، ألغى هيمنة الكنيسة واحتكارها لتأويل النصوص الدينية بغية توطيد مرجعيتها وشرعيتها.. ولقد أدت الترجمة إلى بروز كبار الأدباء الألمان بعد ذلك”.

يشيرُ الكاتب أيضًا إلى العمل الأدبي الأفضل برأيه على المستوى العالمي وهو “الملهاة الإلهية/ الكوميديا الإلهية” للشاعر الإيطالي دانتي أليغييري، وقد كتبت هذه الملحمة الشعرية باللغة العامية الإيطالية، وكان لهذا العمل الأدبي أثر مهم على اللغة الإيطالية وعلى انتشارها فيما بعد.

“إن مصطلحات مثل الأيديولوجيا السياسية والراديكالية أو الأوتوقراطية مصطلحات يمكن استخدامها بسهولة في الخطابات السياسية وفي الجامعات والندوات ولكن ليس في الشارع، فللشارع لغة واحدة أصيلة وهي لغة الشعب والتي كانت عبر التاريخ جواز سفر ليصل الشعب إلى حريته”

في الحقيقة أن ما أشارَ إليه هذا الكتاب هي نقطة تعدّ غاية في الأهمية، ما جعلني أغوص في بحثٍ طويل حول تاريخ الثورات وعلاقتها بشكل مباشر باللغة المحكية، “لغة عامة الشعب”. ومثال على ذلك الثورة الفرنسية وهي الثورة التي غيرت مسار التاريخ الحديث وكانت بداية للربيع الأوروبي عام 1848، وإن من بدأ الثورة هي الطبقات الفقيرة المضطهدة من قبل طبقة النبلاء ورجال الدين، وبالتأكيد أن مصطلحات مثل الأيديولوجيا السياسية والراديكالية أو الأوتوقراطية مصطلحات يمكن استخدامها بسهولة في الخطابات السياسية وفي الجامعات والندوات ولكن ليس في الشارع، فللشارع لغة واحدة أصيلة وهي لغة الشعب والتي كانت عبر التاريخ جواز سفر ليصل أخيرًا إلى حريته، لكن خلال تلك الرحلة- رحلة الوصول لنيل الحرية- ستحاول لغة الطبقات العليا أن تنتصر بسماكتها وغلاظة ألفاظها لكنها أخيرًا ستنهزم أمام سلاسة الهتافات الشعبية..